05-10-2022 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

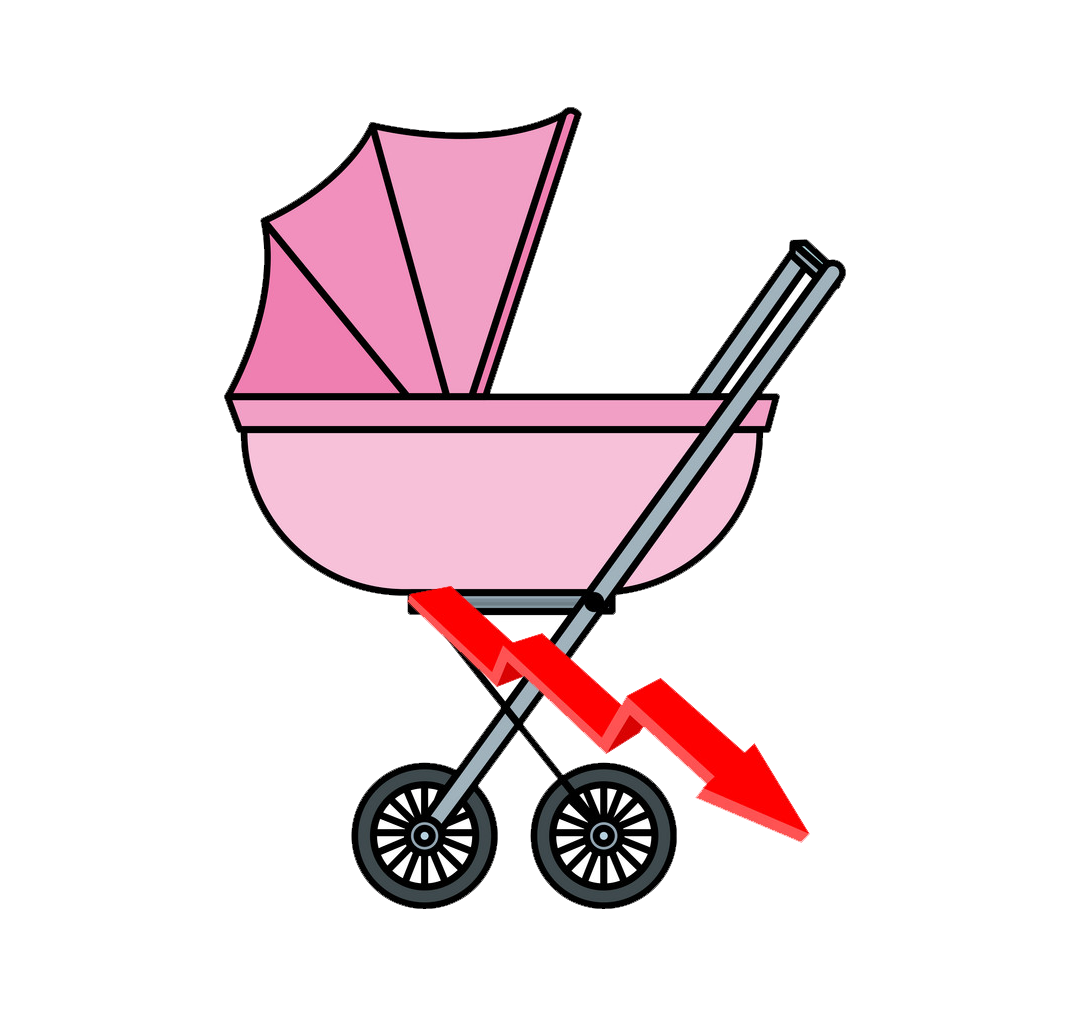

Equal Mortality Rate A Win for Beti Bachao

ET Editorials

That more girls are living past their first birthday indicates change in attitude that will be reflected across the life cycle over time. Government policies, programmes and nudges have

contributed to chipping away the traditional attitude towards girls. Variations among states persist though the direction is positive. In eight states, the IMR for girls is lower than for boys, while five states have reported equal IMR. In 15 states, the gap has considerably reduced. Chhattisgarh is an outlier, with IMR for girls (41) still much higher than for boys (35), and where infant mortality among girls increased during 2011-20 even as the state registered a reduction in IMR from 48 to 38. India is lagging comparable countries, particularly in IMR for girls. In Kerala and Himachal Pradesh, IMR for boys is considerably higher — more than three and two times, respectively — than for girls. Further studies and analyses are required to understand this trend.

Improving healthcare delivery, ensuring support for pregnant women through regular check-ups and better diet, and improving neonatal care will help. Continued government engagement with all stakeholders to build on the changing attitudes towards girls will help reduce infant mortality among girls.

नारियों को उच्च पद देना संघ का अच्छा फैसला है

संपादकीय

मूल विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता किसी भी संगठन को समय के साथ बदलाव से रोकती है। जितनी ज्यादा प्रतिबद्धता उतनी ही कम डाइनेमिज्म। समय के साथ स्थितियां बदलती हैं और मानव की तरह संगठनों में भी मूल विचारधारा को बनाए रखते हुए क्रियात्मक स्तर पर बदलाव जरूरी होते हैं। जो संगठन यह नहीं करते, वे विलुप्त हो जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 97 वर्षों में न केवल अपनी मूल अवधारणाओं पर टिका रहा बल्कि अपना बहुआयामी विस्तार किया और समाज में व्यापक स्वीकार्यता भी हासिल की। लेकिन उस पर यह आरोप लगता रहा कि हिन्दुत्व की मूल विचारधारा वाले इस संगठन की सोच मूलतः पुरुष-प्रधान है। जिस समय संघ का अभ्युदय हुआ, देश में नारी की आर्थिक-सामाजिक-पारिवारिक तौर पर निर्णायक भूमिका नहीं थी। आज सब कुछ बदला है। नारियां शिक्षित होकर नौकरी के जरिए आर्थिक संबल हासिल कर रही हैं। ऐसे में संघ का फैसला कि सन् 2025 तक यानी अपने सौवें साल में संगठन के मुख्य पदों जैसे सह-कार्यवाह (महासचिव) और सह सर-कार्यवाह (सचिव) पर भी महिलाएं होंगी, स्वागत योग्य है। ये महिलाएं प्रारंभिक रूप से संघ के अधीन काम करने वाली राष्ट्रीय सेविका समिति की सदस्य होंगी। यहां प्रश्न उठता है कि पुरुषों की भांति क्या इन्हें भी संघ अपने या अपने अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी के रूप में देश के सुदूर क्षेत्रों में काम करने भेजेंगे? संघ में सेवा के तमाम प्रकल्प हैं जो दुरूह जंगलों से लेकर साधनहीन इलाकों में सामाजिक-शैक्षिक-धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। क्या इन महिलाओं को पदाधिकारी के रूप में सुदूर भेजा जाएगा? बहरहाल, सोच अच्छी है। इसको अमल में लाने के लिए धीरे-धीरे आगे बढ़ना होगा।

Date:05-10-22

Date:05-10-22

वायु प्रदूषण: जरूरी है तालमेल

संपादकीय

बहरहाल इन तमाम उपायों की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि पड़ोसी राज्य कितना सहयोग करते हैं। अगर इनमें से कोई भी राज्य कमी दिखाता है तो अन्य राज्यों का अच्छा काम विफल हो जाएगा। एनसीआर की वायु गुणवत्ता प्रबंधन के आयुक्त और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को वायु प्रदूषण के खिलाफ समन्वित लड़ाई सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभानी होगी।

अनुकंपा बनाम अधिकार

संपादकीय

अनेक मामलों में देखा जाता है कि नौकरी में रहते हुए अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार का कोई सदस्य अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग करने लगता है। इस आधार पर नौकरी देने का प्रावधान चूंकि सरकारी नियमावली में है और बहुत सारे लोगों को इस तरह नौकरियां मिलती भी रही हैं, इसलिए यह एक तरह से अधिकार मान लिया गया है। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था पर विराम लगाते हुए कहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाना कोई अधिकार नहीं, बल्कि रियायत है। ऐसी नियुक्ति का मकसद प्रभावित परिवार को अचानक आए संकट से उबारने में मदद करना है। मामला यों था कि केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक सरकारी कंपनी को नौकरी के दौरान हुई उसके एक कर्मचारी के मृत्यु पर उसकी बेटी को नियुक्ति देने पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। जिस कर्मचारी की मृत्यु हुई थी, उसकी पत्नी भी कहीं नौकरी कर रही थी। फिर, कर्मचारी की बेटी ने अपने पिता की मृत्यु के चौबीस साल बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का अनुरोध किया था। इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने उसके दावे को खारिज कर दिया और कहा कि किसी की मृत्यु के चौबीस साल बाद अनुकंपा पर नौकरी पाने का अनुरोध नहीं किया जा सकता।

दरअसल, अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि अगर किसी परिवार का एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की किन्हीं स्थितियों में मृत्यु हो जाती है और उस परिवार के सामने भरण-पोषण का संकट खड़ा हो जाता है, तो उसके बच्चों में से किसी को या उसकी पत्नी को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी देकर मदद की जाए। यह उस परिवार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए मानवीय आधार पर की गई व्यवस्था है, न कि किसी को अधिकार के रूप में प्रदान की गई है। अगर मृत कर्मचारी के परिवार में कोई पहले से नौकरी करता या ऐसा कोई काम करता है, जिससे परिवार का भरण-पोषण हो सकता है, तो अनुकंपा का नियम स्वत: कमजोर पड़ जाता है। मगर हमारे देश में चूंकि सरकारी नौकरियों की काफी कमी है, इसलिए लोग किसी भी तरह उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। अनुकंपा आधार पर नौकरी पाना आसान लगता है, इसलिए अक्सर उस पर लोग अपना दावा ठोंकते देखे जाते हैं। फिर अनुकंपा में फैसला संबंधित विभाग के बड़े अधिकारियों को ही करना होता है, इसलिए उन्हें अपने पक्ष में करना आसान लगता है। इस तरह कई ऐसे लोग भी नौकरी पा जाते हैं, जिन पर अनुकंपा के नियम लागू नहीं होते। जिस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ताजा फैसला दिया, वह भी कुछ ऐसा ही था।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया है कि अनुच्छेद चौदह और सोलह के तहत सभी उम्मीदवारों को सभी सरकारी रिक्तियों के लिए समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। वास्तव में जो अनुकंपा के आधार पर नौकरी के योग्य नहीं हैं, उन्हें क्यों इसका लाभ लेने दिया जाए। इस तरह बहुत सारे योग्य लोगों का हक मारा जाता है। यह मानवीय तकाजा है कि कंपनियों और सरकारी महकमों को संकट के समय अपने कर्मचारियों के परिवार के भरण-पोषण की चिंता होनी चाहिए। मगर यह केवल अनुकंपा आधार पर नौकरी देने से ही जाहिर नहीं होती। भविष्य निधि, विशेष सहायता कोष आदि के जरिए भी मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। नौकरी के मामले में योग्यता की रक्षा होनी चाहिए।

Date:05-10-22

पर्यटन उद्योग और अर्थव्यवस्था

रंजना मिश्रा

दुनिया भर में पर्यटन उद्योग ऊंचाइयां छू रहा था कि अचानक कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी और सब कुछ थम गया। दुनिया के हर हिस्से और हर तबके पर इसका गहरा असर पड़ा। बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमराने लगीं, चलती-फिरती जिंदगी थम गई। इसका सबसे ज्यादा असर पर्यटन क्षेत्र पर पड़ा। बंदिशों ने पर्यटन के पैरों में बेड़ियां डाल दीं। पर्यटन उद्योग से जुड़े करोड़ों लोगों को इसकी मार झेलनी पड़ी, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा।

पूर्णबंदी की वजह से भारत में पर्यटकों की संख्या में तिरानबे फीसद गिरावट दर्ज की गई, दूसरी लहर में उन्यासी फीसद और तीसरी लहर में चौंसठ फीसद की कमी आई। महामारी से पहले भारत में करीब चार करोड़ लोग पर्यटन उद्योग से जुड़े थे, लेकिन कोरोना की वजह से करीब तीन करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी लहर के दौरान अप्रैल-जून 2020 तक भारत की जीडीपी में 24.4 फीसद की गिरावट दर्ज की गई थी, जो देश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। वहीं महामारी की वजह से दुनिया भर की जीडीपी में दो खरब डालर की कमी आई। कोरोना ने जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और पर्यटन की रफ्तार को पटरी से उतार दिया, तो ऐसे वक्त में देश की पहली जरूरत थी, लोगों के पस्त हौसलों में जान फूंकना तथा पर्यटन की गति को दुबारा रफ्तार देना। अच्छी बात है कि अब पर्यटन उद्योग में घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर सुधार देखने को मिल रहा है।

पर्यटन उद्योग की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय पर्यटन का बाजार 2024 तक बयालीस अरब डालर और 2025 तक पैंतालीस अरब डालर तक पहुंच जाएगा। वर्ल्ड इकोनामिक फोरम ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 4.1 अंकों के साथ भारत को चौवनवां स्थान दिया था। 2019 में भारत की रैंकिंग चौंतीस थी। राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें हरित पर्यटन और डिजिटल पर्यटन पर जोर होगा। राष्ट्रीय पर्यटन नीति का लक्ष्य 2030 तक भारत को विश्व के शीर्ष पांच पर्यटन केंद्रों में शुमार करना है, जो टिकाऊ, जिम्मेदार और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा दे।

मगर पर्यटन को बढ़ावा देना ही काफी नहीं है। इसके साथ-साथ प्रकृति का संरक्षण भी करना होगा। उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटियों और ग्लेशियरों पर जम कर कचरा फेंका जा रहा है। होटल, रेस्तरां और कचरे का प्रबंधन करने वाली एजंसियां भी पहाड़ों पर कचरा फेंक कर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ रहे हैं। ग्लेशियर और ऊंची पर्वत चोटियां जीवन देने वाली नदियों और झरनों का अहम स्रोत हैं। जिस प्राकृतिक विशिष्टता के कारण पर्यटक यहां आते हैं, उसे खतरे में नहीं डाला जा सकता। असल में यात्री पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और ये प्रभाव पर्यावरण के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर भी पड़ता है। इसलिए अब टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन भारत जैसे देश की जरूरत है। सरकार, समाज और पर्यटन उद्यमी मिलकर स्थितियों में काफी कुछ बदलाव ला सकते और पर्यटन को देखने-समझने का एक नया नजरिया विकसित कर सकते हैं, जो सतत, जिम्मेदार, विकासशील और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह इतना बड़ा क्षेत्र है कि अगर दुनिया के पैमाने पर देखें तो रोजगार प्राप्त करने वाला हर दसवां व्यक्ति पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहा है और जीडीपी में इस क्षेत्र का बड़ा योगदान है। यह सेवा क्षेत्र को गति प्रदान करता है। पर्यटन उद्योग के विकास के साथ हवाई सेवा, होटल, भूतल परिवहन आदि व्यवसायों में भी वृद्धि होती है। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। पर्यटन से सांस्कृतिक आदान-प्रदान में मदद मिलती है।

आंकड़ों के मुताबिक भारत में पर्यटन की गुंजाइश काफी है। इसका कारण है, हमारे देश में ऐतिहासिक और प्राकृतिक क्षेत्रों की बहुलता। साथ ही चिकित्सा पर्यटन, योग जैसे नए-नए क्षेत्रों को भी पर्यटन से जोड़ा जा रहा है। इस साल हमें यह सोचने की जरूरत है कि हमारे देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और क्या-क्या किया जा सकता है। नए क्षेत्रों जैसे चिकित्सा पर्यटन, साहित्यिक पर्यटन आदि में भी अनेक संभावनाएं हैं, इसके अलावा ऐतिहासिक क्षेत्रों, धर्म तथा तीर्थ स्थानों से जुड़े पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमारे देश में पर्यटन के क्षेत्र में अब भी बहुत-सी चुनौतियां हैं। पर्यटकों को अब भी कई बुनियादी सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे खराब सड़कें, पानी, सीवर, होटल और दूरसंचार व्यवस्था आदि। विशेषकर विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा पर्यटन के विकास में एक बड़ी बाधा है। विदेशी नागरिकों, खासकर महिलाओं पर हमले भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। भारत में पर्यटन उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति की कमी भी एक बड़ी चुनौती है।

पर्यटक तभी आकर्षित होंगे, जब वे आराम से, सहूलियत और सुरक्षा के साथ कहीं जा सकेंगे। इसलिए हमें अवसर के साथ-साथ चुनौतियों पर भी पूरा ध्यान देना होगा। हमारे पास पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थान तो मौजूद हैं, लेकिन वहां व्यवस्था की कमी के कारण इन पर्यटन स्थलों का भरपूर लाभ नहीं उठा पाते। वैश्विक पैमाने पर पर्यटन के क्षेत्र में हमारे देश की रैंकिंग अभी काफी नीचे है। इसका कारण यही है कि हम पर्यटकों को आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने में अभी काफी पीछे हैं। इसके अलावा हमें केवल विदेशी पर्यटकों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, घरेलू पर्यटन को भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश का पर्यटन क्षेत्र अपने घरेलू पर्यटन को बढ़ाए बिना प्रगति नहीं कर सकता। हमारे देश में पर्यटन को लेकर सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की है। किसी भी स्थल की वहन क्षमता (कैरिंग कैपेसिटी) को ध्यान में रखते हुए वहां व्यवस्था करने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पर्यटन स्थलों में सुविधाएं तो सीमित होती हैं, लेकिन लोगों की भीड़ बहुत बढ़ जाती है, जिससे इन स्थलों के सीमित संसाधनों पर दबाव बहुत बढ़ जाता है और इससे हमारी धरोहरों पर भी खतरा मंडराने लगता है। इसलिए इन पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या, उन स्थलों की वहन क्षमता के आधार पर निर्धारित करनी होगी। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में फैली गंदगी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण पश्चिमी देशों के पर्यटक ऐसी जगहों में जाना पसंद नहीं करते। भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने में वैसी सफलता नहीं हासिल कर पाया, जैसी कि पश्चिम के देशों को हासिल हुई है।

पर्यटन उद्योग में भौतिक, सामाजिक और डिजिटल सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होना चाहिए। पर्यटकों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। देश के नागरिकों को पर्यटकों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें धोखाधड़ी जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। भारत में मौसम के हिसाब से पर्यटन उद्योग में उतार-चढ़ाव आता है, इस समस्या को हल करने के लिए पर्यटन के अन्य रूपों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हर राज्य की अपनी खासियत है, उस ओर पर्यटकों को आकर्षित करना होगा। पर्यटन के क्षेत्र में कुशल कार्य बल के स्तर में भी सुधार की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से मांग और अवसरों में बढ़ोतरी होती है, उसी हिसाब से कुशल जनशक्ति की जरूरत बढ़ती है। उम्मीद है कि इस साल इन तमाम चुनौतियों पर ध्यान दिया जाएगा।

आत्मनिर्भरता की ओर

संपादकीय

देश के पहले स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) का भारतीय वायुसेना के युद्धक बेड़े में शामिल होना रक्षा क्षेत्र का आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया गया एक और महत्त्वपूर्ण कदम है। पिछले महीने स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ था, जिससे देश की समुद्री सुरक्षा घेरे को मजबूती मिली। स्वेदश निर्मित हेलीकॉप्टर का रक्षा मंत्री ने ‘प्रचंड’ नाम रखा। 5.8 टन वजन, दो इंजन, 20 मिमी बुर्ज गन, राकेट सिस्टम, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस प्रचंड को विशेषकर उच्च पर्वतीय युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया गया है। यह हेलीकॉप्टर 16,400 फीट की ऊंचाई से हमला कर सकता है। प्रचंड दुश्मनों के थल सेना, टैंकों, बंकरों और ड्रोनों आदि को मार गिराने की क्षमता रखता है। अपेक्षा की जा रही है कि यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर वायु सेना की शक्तियों को और मारक बनाएगा। प्रचंड की यह भी विशेषता है कि दिन और रात दोनों पहर ड्यूटी पर तैनात रहेगा। वायु सेना में शामिल करने से पहले समुद्र, रेगिस्तान और पहाड़ों में इसकी क्षमता को परखा गया है। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य और राजनीतिक हितों के मद्देनजर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत के लिए जरूरी हो गया है। रक्षा उत्पादों और उपकरणों के लिए भारत ज्यादातर रूस पर निर्भर है। यही वजह है कि रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में देश की रणनीतिक हित और राजनीतिक मूल्य प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षो में देश के रक्षा उत्पादों के निर्यात में संतोषजनक वृद्धि है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार स्वदेश निर्मित सिंगल-इंजन लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीदारी के लिए मलयेशिया, अज्रेटीना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इच्छुक हैं। केंद्र सरकार विदेशों में स्व निर्मित रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए राजनयिक स्तर पर कोशिश कर रही है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की प्रक्रिया के साथ सैन्य क्षेत्र में आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स जैसे रक्षा उद्योगों के लिए कम लागत वाली ऐसी तकनीक का विकास करना एक बड़ी चुनौती है, जिसकी गुणवत्ता विश्व स्तर की हो। उम्मीद की जानी चाहिए भारत बहुत शीघ्र रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।