15-09-2020 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:15-09-20

Date:15-09-20

Afghan Peace Talks

India must reach out to Taliban factions willing to work with it

Editorial

Exactly 19 years after the US military intervention in Afghanistan following the 9/11 terror attack, Taliban and the Afghan government are sitting down for peace talks in Qatar. The conflict in Afghanistan is the longest in US history, killing tens of thousands of Afghan civilians and more than 2,400 American troops. But despite the US-led war on terror, Taliban have survived, aided by the support and strategic depth they have received in neighbouring Pakistan. In February the Donald Trump administration – which was anyway keen to bring back American troops, preferably before the US presidential elections – reached an agreement setting out a timetable for withdrawal of all foreign forces from Afghanistan in exchange for counterterrorism guarantees from Taliban.

While the peace negotiations will be tough, the Islamist group and its Pakistani benefactors do seem to have the upper hand here. After all, Pakistan has never given up on cultivating Afghanistan as strategic depth against India. And through the Haqqani network – the hardcore wing of Taliban – Islamabad can continue to target Indian assets on Afghan soil.

But India enjoys huge goodwill among the Afghan people because of its development works in Afghanistan. Plus, Taliban isn’t exactly a monolith with multiple Pashtun tribes and factions. In fact, many within Taliban have been wary of Pakistan and make common cause with Pakistani Pashtuns in opposing Islamabad’s oppressive policies. Also, an Afghan peace deal would see Pakistan lose its leverage with the US, which India can capitalise on to realign geopolitical interests. Therefore, it makes sense for New Delhi to reach out to those elements within Taliban willing to work with it. This could even bolster the moderate Taliban factions and help the group mainstream itself, while preserving Indian interests in Afghanistan.

Date:15-09-20

How To Grow Digital India

A framework to leverage foreign capital for India’s benefit

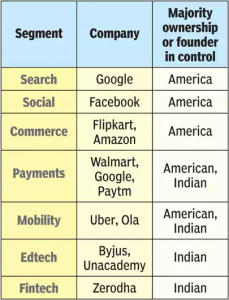

Meanwhile, Google and Facebook took unprecedented action, investing nearly $10 billion into Reliance Jio, hoping to cement their roots in the Indian digital ecosystem and their dominant positions in search and social, respectively.

Amidst geopolitical manoeuvrings, one critical constituency has been forgotten: Indian startups. With Chinese capital shut off, and an open invitation to American companies to expand in India, Indian digital startups are under siege. For all the concerns with Chinese investments, Chinese capital went primarily into Indian-run ventures and Indian founders, and was a critical enabler of blooming Indian digital ecosystem.

India has an opportunity at hand. Its decisive action with China showed that India can set the rules of its economy, and global companies have demonstrated their willingness to change their playbook to enjoy the spoils of the Indian market. Now, India should take its decisive action a step further, by setting the rules of how India’s digital ecosystem develops, for India’s best interests.

One, India should allow capital from all countries, and for investments from China or neighbouring countries, the company should ensure that final management and decision-making for such companies remain Indian controlled, with majority Indian board of directors and Indians in key management positions, even if the economic interest is shared with foreign partners.

Passive financial capital should be welcomed, and is critically necessary for many Indian startups, particularly as they navigate the Covid-19 climate, while ensuring that business control remains in India.

Two, in sectors with large user bases, or in sectors where businesses control significant or sensitive data, India should ensure fully localised data storage and processing, and demand accountability from the highest decision maker of the operating company.

India’s largest social product, WhatsApp, and India’s largest payments product, Google Pay, are controlled by American companies. It is unfortunate that despite having more users in India than in America, Mark Zuckerberg and Sundar Pichai feel personally accountable to America’s Congress, but not to India’s Parliament, for which a delegated ‘country head’ can be the point of engagement.

Such a model is not unprecedented. In fact, in many cases of technology, it operates as such. In the US, dual-class shareholding systems are more prominent, and have ensured that domestic founders maintained control of their assets, even as their ownership diluted below 50%.

Zuckerberg owns less than 15% of Facebook, but controls 58% of voting rights. Similar structures operate in Google and other companies. SEBI recently commissioned a report to study differential voting rights in India, but has been more incremental in its efforts, for example, with a required sunset clause for differential rights.

In addition, America has actively encouraged financial investment and passive participation of capital around the world, ensuring maximum capital inflows into its market, and general investor and entrepreneur attractiveness. It is no wonder that even the largest Chinese tech companies, like Alibaba, sought public listings on NYSE and Nasdaq, because of the capital flexibility it provided versus Hong Kong.

And yet, America also recognised the importance of domestic control and ownership over the past year. TikTok represented the first major Chinese product with meaningful cultural impact and scale in America, and with the successful development of China’s tech ecosystem, it’s likely that without government action, this trend would escalate. By mandating American ownership of sensitive assets, America has both maintained entrepreneurial opportunity and enterprise, while protecting national interest.

India has an enormous opportunity at hand. With strong interest coming from the US and China, there is potential for significant capital investment into India’s tech sector, creating jobs and economic growth. India should take control of how capital is utilised in its country, and how its digital economy should develop.

Economically, India should empower local companies to become stronger and more competitive by maximising passive investment capital – domestic enterprise will always create the most employment and economic value – versus encouraging colonisation by foreign companies, whether American or Chinese. And geopolitically, India should ensure that sensitive businesses localise all data handling, encourage domestic top management, and deliver top-level accountability to India.

Speak To The Farmer

In face of protests, government must clarify that ordinances, to be debated in Parliament, will not affect MSP procurement.

Editorial

Two things are striking about the ongoing farmer protests against the three central ordinances that seek to liberalise agricultural trade in the country. The first is the apparent reason. Farmer organisations say that the ordinances — particularly the one that allows sale and purchase of crops outside the premises of APMC (agricultural produce market committee) mandis — will sound the death knell of minimum support price (MSP)-based government procurement. This fear has no basis. The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, which is to be approved in the current Parliament session, merely provides an additional marketing channel. Farmers, if they choose, can now sell directly to processors, retailers or exporters. They can, of course, still take their produce to mandis. Government agencies, too, can continue to procure grain from these state-regulated market yards. The ordinance only dismantles the monopoly of the APMCs.

The current protests are happening largely in Punjab and Haryana, states that have well-established systems of mandis and MSP-based wheat and paddy procurement, valued at Rs 80,000-90,000 crore annually. The benefits of it are obvious not only to their farmers, but also the powerful lobby of arhatiyas (commission agents) who extend crop loans and “facilitate” procurement at the APMCs. Any threat to the existing order is bound to face resistance. One shouldn’t be surprised to see the stir finding support among farmers in other states that have also built strong public grain procurement systems.

The Narendra Modi government should explicitly clarify that the ordinances, while they are being presented and debated in Parliament, will not affect MSP procurement operations. That, in any case, is not the intent behind the present legislation. These only seek to remove intra- and inter-state movement and stockholding restrictions on agricultural produce, apart from enabling farmers to enter into contracts for supplying directly to organised agri-businesses (think cooperative dairies or sugar mills that don’t procure milk and cane through mandis). The Punjab wheat farmer may be happy selling in mandis to government agencies. But that shouldn’t be at the expense of the Maharashtra pomegranate or orange grower, who would definitely want to explore options outside of the APMCs.

Urban employment as the focal point

Given the structure of the economy and demographic profile, the vulnerabilities of informal jobs must be addressed

M. Suresh Babu & Sai Chandan Kottu, [ M. Suresh Babu is Professor and Sai Chandan Kottu is pursuing development studies, respectively, at the Department of Humanities and Social Sciences, IIT Madras. ]

Economy and employment

Recent data on the contraction of the economy raises concern on the employment situation in India. The shrinking sectors that have been affected the most — construction (–50%), trade, hotels and other services (–47%), manufacturing (–39%), and mining (–23%) — are those that create the maximum new jobs in the economy. In a scenario where each of these sectors is contracting so sharply, it would lead to either a growing number of people losing jobs or failing to get one, or even both. That is, there is a possibility of a decline in employment and a subsequent rise in unemployment. This sharp contraction has to be seen in the light of India having witnessed a wave of massive ‘reverse migration’ during the early phase of the lockdown, with millions of workers returning to their home States due to a loss of livelihoods. It is doubtful as to when and whether they would return to their places of work, and it would not be unreasonable to assume that a majority of workers might not go back in the near future.

The abrupt announcement of the lockdown exposed the severe vulnerabilities of urban low-end informal jobs as the share of vulnerable employment is higher in India than that of the world or the South Asia region. Vulnerable employment is characterised by inadequate earnings, low productivity and difficult conditions of work that undermine the basic rights of workers. They are more likely to be informally employed and lack effective representation by trade unions. According to the International Labour Organization, of the 535 million labour force in India in 2019, some 398.6 million will have poor quality jobs. The poor quality of jobs and high informality are key for the high level of “working poors” or those living on incomes of less than ₹198 in a day. Thus, despite higher economic growth in recent years, working poverty in India also remains high. Given the contraction and lack of demand in the economy, it is quite plausible that there would be a significant dip in urban employment generation. Thus, there are two challenges policy interventions in securing the livelihoods of workers in urban areas have to address: first, to generate more jobs and second, to reduce vulnerabilities by providing decent wages and some form of job security.

Situation in India

The high and persistent incidence of vulnerable employment are a reflection of the nature of the structural transformation process, whereby capital and labour transfer from low to higher value-added sectors. India presents a curious case in this regard as capital and labour are moving from low value-added activities in a sector to another sector, but not to higher value-added activities. This leads to a situation where a large proportion of the jobs being created is of poor quality (and is expected to remain so). The service sector-led growth in recent years has intensified this as there is coexistence of strong job creation in some Information and Communication Technology (ICT)-intensive services, along with a significant portion of the jobs being created in ‘traditional low value-added services, where informality and vulnerable forms of employment are dominant. The outcome of such a process is the high incidence of informality which continues to undermine the prospects of reducing working poverty’. The pandemic and associated policy responses have exposed the vulnerability of these urban jobs.

Steps to take

The present crisis calls for a multi-pronged strategy to tackle the issue of urban jobs. First, given the scale of urbanisation, the focus on urban employment generation programmes should be in coordination with local governments; this is key to ‘solving other problems faced by cities. As these problems are daunting, actors at the local level need to have more resources at their disposal. Resource mobilisation could be enabled by the formation of local alliances, involving elected representatives, trade unions, entrepreneurs and community groups’. Second, a major local initiative would be to design and implement employment-intensive investment policies. These policies should embrace the initiatives of both private entrepreneurs as well as by the government. Private investments need to be facilitated by conducive contractual relations between labour and capital. Enterprise formation needs to be an integral part of the strategy, with converging interests for workers and entrepreneurs on issues related to technology and productivity enhancement. Small and micro enterprises, the fulcrum of industrialisation, need extra support to balance the interests between labour and capital as neither have collective bargaining powers. The third element, would be to prioritise urban infrastructure as it accounts for a large share of total investments in the local economy.

Invest in infrastructure

However, much of these investments rarely benefit ‘poor urban dwellers as housing, roads, sewerage and water systems are inadequate for their needs. A labour-intensive approach to building municipal infrastructure can be a cost-effective alternative to capital intensive-approach as wage rates are low. Infrastructure investments would spur employment, generate earnings and contribute to small enterprise formation. Construction of low-cost housing is another activity that can be carried out using labour-intensive methods, while yielding substantial collateral benefits for urban dwellers’, as an ILO document establishes. The fourth element could be an immediate launch of an urban employment scheme oriented toward building large-scale medical, health and sanitation infrastructure in cities and towns across India. Other immediate employment generation can be to expand networks of essential services as a part of welfare interventions of State and local governments. The capacity of our rural economy to absorb workers who returned from cities is low and the viability of agriculture to provide these workers with a decent living is questionable. In fact, many of these workers might have left their traditional work in the farm sector because income from agriculture would be insufficient for their survival.

Only NREGA is not enough

Further, under the current circumstances it is not valid to assume that the Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act (MGNREGA) or its substitutes can absorb a significant proportion of these workers. It is important that MGNREGA be expanded by both increasing the budgetary allocations and the guaranteed minimum number of days of work. At the same time, it is very idealistic to conclude that the entirety of the workforce, which has returned to the respective home States, will be accommodated by an expanded MGNREGA or by a close substitute. These workers might have chosen not to take up MGNREGA jobs in the first place and instead opted to migrate and work in other States for higher wages. MGNREGA and rural jobs schemes have to be strengthened and their capacity increased, but only a portion of the workforce might be accommodated in it. There will still be a large number of workers who need to be provided with alternative sources of employment, and generating decent urban jobs looks to be the only way out.

झुग्गी बस्तियों का भविष्य

संपादकीय

यह अच्छा हुआ कि दिल्ली और आसपास रेल पटरियों के किनारे की झुग्गियों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर केंद्र सरकार ने यह कहा कि ऐसा कुछ करने के पहले रेलवे और दिल्ली सरकार से बात की जाएगी। इसका अर्थ है कि इन झुग्गियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का काम नहीं होगा। यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन किया जाता तो करीब 48 हजार झुग्गियों में रहने वाले दो लाख से अधिक लोग सड़क पर आ जाते। इससे रेलवे की जमीन तो अवैध कब्जे से मुक्त हो जाती, लेकिन कोरोना संकट के बीच एक मानवीय त्रासदी सिर उठा लेती। फिलहाल यह कहना कठिन है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार इन झुग्गियों को हटाने के मामले में किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगी, लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि रेलवे अथवा अन्य सरकारी विभागों पर बसी झुग्गियों को हटाना समस्या का फौरी समाधान ही है। यदि ऐसी झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था नहीं की जाएगी तो इस तरह की बस्तियों से कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। यह बात जितनी दिल्ली-एनसीआर पर लागू होती है उतनी ही शेष देश पर भी।

देश के लगभग सभी शहरों में झुग्गी बस्तियां इसीलिए पनप रही हैं, क्योंकि हमारे नीति-नियंताओं ने इस पर कभी विचार ही नहीं किया कि शहरी जीवन को संचालित करने में सहायक बनने वाला तबका आखिर रहेगा कहां? यह तो सब मानते हैं कि मजदूरों, फैक्ट्री कामगारों, ऑटो-रिक्शा चालकों, रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू एवं ऑफिस सहायकों के साथ-साथ अन्य मेहनतकश लोगों के बगैर शहरों का काम चलने वाला नहीं है, लेकिन इसकी चिंता किसी ने नहीं की कि उनके रहने की समस्या का समाधान कैसे हो? कम से कम अब तो इसकी चिंता करनी ही चाहिए। इसके लिए उपयोग में न आ रही सरकारी जमीनों पर कामगार तबके के लिए बहुमंजिला आवास बनाने की किसी बड़ी योजना पर काम करना होगा। यद्यपि शहरों में जमीनों का अभाव है, परंतु यह भी एक सच्चाई है कि विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, शोध एवं शिक्षा संस्थानों, अर्द्ध सैनिक बलों के शिविरों और छावनियों के पास सैकड़ों एकड़ ऐसी जमीन है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इन जमीनों का उपयोग कामगार तबके की आवास समस्या का समाधान करने में आसानी से हो सकता है। चूंकि ये जमीनें महंगी हैं इसलिए उन पर बने घरों को खरीदने की सामर्थ्य कामगार तबके की नहीं होगी। ऐसे में उन्हें किराये पर दिया जाना चाहिए। इससे एक तो जमीनों पर मालिकाना हक सरकार का बना रहेगा और दूसरे, जैसे-जैसे कामगार तबके के लोग समर्थ होते जाएंगे, वे किराये का घर छोड़कर निजी आवास का प्रबंध करना पसंद करेंगे।

Date:15-09-20

रक्षा आवश्यकताओं को मिले पहली प्राथमिकता

सी उदयभास्कर, ( लेखक सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक हैं )

आखिरकार लंबी प्रतीक्षा के बाद पांच राफेल विमान विधिवत भारतीय वायु सेना का हिस्सा बन गए। इस दौरान अंबाला एयरबेस पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें संदेह नहीं कि हमारी वायु सेना को ऐसी उन्नत रक्षा प्रणालियों की दरकार है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चल रहे तनाव को देखते हुए यह जरूरत और महत्वपूर्ण हो जाती है। एलएसी पर बीते चार दशकों के दौरान पहली बार चली गोली यही दर्शाती है कि आने वाले दिनों में भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान को सामरिक मोर्चे पर किस तरह की चुनौतियों से दो-चार होना पड़ेगा। कोविड-19 ने राष्ट्रीय सुरक्षा की इन चुनौतियों को और जटिल बना दिया है। कोरोना प्रभावित देशों की सूची में भारत अब दूसरे पायदान पर आ गया है। बीते कुछ दिनों से प्रतिदिन सामने आ रहे 90 हजार के करीब नए मामलों ने चिंता और बढ़ा दी है। इस महामारी के प्रकोप का असर र्आिथक गतिविधियों पर भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बीती तिमाही में जीडीपी में करीब 24 फीसद की गिरावट से इसकी पुष्टि होती है। इससे तमाम खराब अनुमान सामने आ रहे हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में पहले जो 5.3 प्रतिशत की कमी का अनुमान व्यक्त किया था, फिर उसे 11.8 प्रतिशत कर दिया।

राफेल विमानों की पहली खेप का वायुसेना में शामिल होना यह भी दर्शाता है कि अपनी सेनाओं की क्षमताओं में अपेक्षित विस्तार के लिए भारत को किस पैमाने पर संसाधन उपलब्ध कराने होंगे? लड़ाकू विमान जैसे साजोसामान की ऊंची कीमत से यह और अच्छे से प्रकट होता है। बात केवल विमान खरीदने तक सीमित नहीं है। उनके साथ कलपुर्जे और लॉजिस्टिक पैकेज भी लेना होता है। 36 राफेल विमानों वाले समग्र पैकेज पर लगभग 68,000 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इतनी बड़ी राशि का भुगतान एकमुश्त न होकर चरणबद्ध तरीके से होगा। यह वार्षिक रक्षा बजट से ही किया जाएगा। इससे अंदेशा है कि अगले दो-तीन वर्ष तक यानी वर्ष 2023 तक गैर-विकास रक्षा व्यय में कमी आएगी। फिलहाल यही आसार दिख रहे हैं कि फरवरी 2021 में जब बजट पेश किया जाएगा, तब रक्षा व्यय इस साल पेश किए गए बजट के अनुमान से कम होगा। चालू वित्त वर्ष में 3.37 लाख करोड़ रुपये के रक्षा व्यय का अनुमान पेश किया गया था। इसमें पेंशन का हिस्सा शामिल नहीं था। इस राशि में करीब 65 प्रतिशत हिस्सा दस लाख से अधिक की सेना और अपेक्षाकृत छोटी वायु सेना, नौसेना के वेतन-भत्तों और रखरखाव की मद में खपना है। हालांकि वायुसेना और नौसेना जैसी अपेक्षाकृत छोटे आकार वाली सेनाओं का खर्च मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय प्रधान है।

अपने सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए भारत जैसे देश को जरूरत तो इस बात की है कि न्यूनतम निरंतर आधुनिकीकरण और नए हथियारों की खरीद के लिए वह अपने रक्षा व्यय का 40 फीसद पूंजीगत आवंटन के रूप में करे। अभी यह 34 प्रतिशत के स्तर पर है और फिलहाल रुपये पर पड़ती मार के चलते और सिकुड़ रहा है। इस प्रकार नौसेना और वायुसेना को आधुनिकीकरण के लिए बहुत कम रकम मिल पाती है। राफेल विमान की ही मिसाल लें तो 2011-12 में ही इसका चुनाव कर लिया गया था, लेकिन यह 2020 में जाकर ही बेड़े में शामिल हो सका। यह पूरा मामला निर्णय प्रक्रिया में देरी और आवश्यक वित्तीय आवंटन की पोल खोलता है। बहरहाल लड़ाकू विमान सिर्फ एक मसला है। यथार्थ यह है कि सैन्य साजोसामान के मोर्चे पर तीनों सेनाओं की हालत खस्ता है। यहां यह स्मरण कराना उपयोगी होगा कि 2016 के मध्य में संसदीय समिति ने सैन्य बलों में बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहे पुराने उपकरणों पर चिंता जताते हुए सुरक्षा प्रतिष्ठान में लचर आधुनिकीकरण के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया था। प्रतिष्ठित सैन्य अफसर और वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी की अध्यक्षता वाली समिति ने टिप्पणी की थी कि सेना को पुराने हथियारों से काम चलाना पड़ रहा है। कुछ चीजों का विशेष उल्लेख करते हुए समिति ने कहा था कि वाहनों, छोटे हथियारों, इन्फैंट्री स्पेशलिस्ट वेपंस, साइट एंड सर्विलांस उपकरण, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन उपकरण, रडार के अलावा पावर इक्विपमेंट्स और जेनरेटर्स की भारी कमी प्रतीत होती है।

वास्तव में तीनों सेनाओं में रक्षा साजोसामान को लेकर कड़वी हकीकत यही है कि बजटीय बाधाओं के कारण सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण और हथियारों का भंडार बढ़ाने की राह अवरुद्ध हो गई है। राष्ट्रीय क्षमताओं से जुड़ा यह अहम पहलू राजनीतिक प्राथमिकताओं के पायदान में उतना महत्वपूर्ण नहीं दिखता। ऐसे में सुरक्षा बलों में किसी तरह जुगाड़ के भरोसे काम चलाया जा रहा है। संकट के समय यह जुगाड़ भिड़ाना भारत की खूबियों में गिना जाता है। यह ठीक नहीं। बेहतर हो कि सेंट्रल विस्टा जैसी परियोजना पर नए सिरे से विचार किया जाए।

जहां तक सैनिकों के लिए सुविधाओं का सवाल है तो इस मामले में एक शर्मनाक तथ्य यह है कि वे न केवल बढ़िया हथियारों से वंचित हैं, बल्कि उन्हें स्तरीय कपड़े और जूते जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। जहां भारत अन्य देशों की सेनाओं और पुलिस को कपड़े एवं जूतों का निर्यात करता है, वहीं उसकी अपनी सेना को वैसी गुणवत्ता की सामग्री नहीं मिल पा रही। सेना के एक पूर्व कमांडर ने जून 2018 में इस बात का संज्ञान लेते हुए कहा था कि भले ही भारतीय विनिर्माता दुनिया में बेहतरीन गुणवत्ता वाले जूते तैयार करते हों, पर भारतीय सेना दुनिया में सबसे घटिया कांबैट बूट्स पहनने पर मजबूर है। इस प्रकार देखा जाए तो रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष कई जटिल चुनौतियां है। चूंकि चीन के साथ जारी गतिरोध के लंबी खिंचने की आशंका है लिहाजा भारतीय सेना को खासतौर से 3,800 किमी लंबी एलएसी की सुरक्षा के लिए कमर कसनी होगी। 1962 की लड़ाई में भारतीय सैनिकों को गुणवत्तापरक कपड़ों और जूतों के बिना ही जंग के मैदान में उतार दिया था। इस गलती के लिए देश ने जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन को कभी माफ नहीं किया। हमें यही उम्मीद है कि 2020 में वह इतिहास नहीं दोहराया जाएगा।

![]() Date:15-09-20

Date:15-09-20

अव्यवस्थित बहस

संपादकीय

केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच जैसे को तैसा की राजनीति चल रही है और बिहार सरकार हाशिये पर खड़ी है जबकि दो युवा महिलाएं इसके बीच में फंसी हैं : रिया चक्रवर्ती और कंंगना रणौत। यह विचित्र बात है कि एक ऐसा देश जहां भांग तथा अन्य गैर व्यसनकारी मादक पदार्थों के इस्तेमाल की परंपरा रही है-जिनका सेवन दुनिया के कई देशों में कानूनन किया जा सकता है वहां एक महिला को ऐसे आरोप में मुकदमे के लिए अदालत मेंं पेश किया जा रहा है जिसमेंं 10 वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है। यह मामला 59 ग्राम गांजा रखने का है। ऐसा प्रतीत होता है कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के पास कुछ काम नहीं है। इतना ही नहीं उसी महिला को वित्तीय गड़बड़ी तथा अन्य बेबुनियाद आरोपों के चलते दो अन्य केंद्रीय एजेंसियों की अंतहीन पूछताछ का भी सामना करना पड़ रहा है। यह बात बताती है कि सरकारी मशीनरी विद्वेष पर उतर आई है। निश्चित तौर पर यह पूरा खेल आगामी बिहार चुनाव को लेकर खेला जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की आपसी राजनीति भी इसकी वजह है। बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यह दिखाना चाहता है कि वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

इस बीच बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने रातोरात कंगना के घर और कार्यालय का कुछ हिस्सा ढहा दिया जबकि वह शहर में मौजूद नहीं थीं। यह स्पष्ट रूप से शिव सेना और राज्य में पार्टी की सरकार की कंगना द्वारा की जा रही आलोचना का बदला लेने के लिए उठाया गया कदम था। संभव है कि कंगना ने भवन निर्माण के कुछ नियमों का उल्लंघन किया हो, वैसे ही जैसे रिया ने शायद अपने (मृत) पुरुष मित्र के लिए गांजे का इंतजाम किया था। उनके मित्र की आत्महत्या का प्रकरण मीडिया के शर्मनाक उन्माद का सबब बन चुका है और वह बलि का बकरा बनाने पर तुली है। बहरहाल, यह सवाल बनता है कि इन सारी बातों के बीच नागरिक अधिकार कहां हैं और तय कानूनी प्रक्रिया कहां है? गत कई वर्षों से अलग-अलग संदर्भ में भीड़ द्वारा न्याय की घटनाएं देखने को मिली हैं और अब लग रहा है कि विभिन्न स्तरों पर प्रशासन में भी यह भावना घर कर गई है। शिव सेना के नेताओं ने कंगना को धमकी दी और केंद्र ने तत्काल उन्हें उच्च श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी। ऐसा लगा मानो पहले ही दबाव में काम कर रहे देश के सुरक्षा बलों के सामने और कोई प्राथमिकता है ही नहीं।

दुख की बात है कि यह निम्र्रस्तरीय ड्रामा उस समय हो रहा है जब देश कई संकटों से जूझ रहा है। शत्रु की सेना सीमा पर है और निकट भविष्य में उसके हटने की कोई संभावना नहीं दिख रही। देश महामारी से जूझ रहा है और उसका प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। भारत अब दुनिया में रोज सर्वाधिक कोविड-19 मामलों वाला देश बन चुका है। अर्थव्यवस्था के सामने असाधारण चुनौतियां हैं और पिछली तिमाही में 24 फीसदी की भारी गिरावट के बाद सुधार की प्रक्रिया धीमी और असमान रहेगी। बहरहाल जब एक समाज वास्तविक समस्याओं से निपटने में अक्षम हो जाता है तो वह ऐसे लक्ष्यों पर गुस्सा निकालता है जो अपना बचाव नहीं कर सकते। यह पलायन का तरीका है। पहले यह मुस्लिमों और दलितों के साथ किया जाता था अब रिया और कंगना निशाने पर हैं। कल किसी और की बारी होगी। घेरे में उक्त दोनों युवा महिलाएं नहीं बल्कि वे लोग हैं जो शक्तिशाली पदों पर बैठे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपना दास बना रखा है। एक युवा, आकांक्षी और जीवंत भारत के लिए यह आदर्श स्थिति नहीं है।

गांव ही बनाएंगे आत्मनिर्भर

सरोज कुमार

आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का मौजूदा स्वरूप बाजार की बुनियाद पर खड़ा है। बाजार उत्पादक, विक्रेता और खरीदार से बनता है। भारत भी इस बाजार का हिस्सा है और हर कोई बाजार से जुड़ने के लिए लालायित भी है। जो कुछ बाकी बचा है, उसे भी बाजार से जोड़ने का उपक्रम चल रहा है। जबकि, तथ्य यह भी है कि बाजार की इसी अंधी दौड़ ने हमें आज बेजार किया है। बाजार को चलते रहने के लिए उत्पादन होता रहना चाहिए, उत्पादों की बिक्री के लिए दुकानें खुलनी चाहिए, दुकानों चलें इसके लिए खरीदार होने चाहिए और खरीदारी के लिए लोगों की जेब में पैसे होने चाहिए। बाजार की यह शृंखला तभी दुरुस्त रहेगी, जब इसकी सभी कड़ियां अपनी जगह ठीक से काम करती रहें। एक भी कड़ी ढीली पड़ी या टूटी, तो अर्थ की यह व्यवस्था निरर्थक हो जाएगी। अर्थव्यवस्था के मौजूदा स्वरूप को चलते रहने के लिए बाजार की इस शृंखला को हमेशा चुस्त-दुरुस्त बने की जरूरत है। लेकिन कोरोना ने कुछ ऐसा किया कि लाख रखवाली के बावजूद बाजार की यह शृंखला टूट गई। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। विकास दर शून्य से नीचे 23.9 फीसद तक गिर गई है। ऐसे में अब हम इसे ‘एक्ट आफ गॉड’ कह कर पल्ला नहीं झाड़ सकते। लेकिन किसी को रास्ता भी नहीं सूझ रहा कि आखिर करें तो क्या करें।

आज के बारह साल पहले यानी 2008 में अमेरिका में रियल एस्टेट बाजार में अचानक आई तेजी और फिर धड़़ाम से नीचे आ जाने के बाद कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थान एक-एक कर डूब गए थे। प्रतिष्ठित ब्रोकरेज कंपनी लेहमैन ब्रदर्स ने 15 सितंबर, 2008 को अमेरिका के इतिहास में अपने को 619 अरब डॉलर की राशि का सबसे बड़ा दिवालिया घोषित किया था। वित्तीय कंपनियों के दिवालिया होने के कारण तमाम लोग अपनी बचत से हाथ धो बैठे और बेघर हो गए। विश्व बाजार की सबसे बड़ी दुकान अमेरिका में आई इस वित्तीय बंदी को महामंदी नाम दिया गया था। इस दौरान अमेरिका के जीडीपी में 4.3 फीसद की गिरावट आई और बेरोजगारी दस फीसद तक बढ़ गई थी। इस आर्थिक भूकंप का केंद्र भले अमेरिका ही था, लेकिन इसके झटके यूरोप और दुनिया के दूसरे देशों तक महसूस किए गए। भारत भी इससे अछूता नहीं था। उस वक्त भारत सरकार ने अपने यहां आर्थिक झटके को बेअसर करने के उपाय किए थे और जीडीपी का 3.5 फीसद यानी एक लाख 86 हजार करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी।

इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि राजकोषीय उपायों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था गोता क्यों लगा गई। कोरोना प्रकोप से पहले ही पिछले साल सितंबर में सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कारपोरेट कर में अट्ठाईस साल में सबसे बड़ी दस फीसद की कटौती कर दी थी, जिससे कारपोरेट जगत को 1.45 लाख करोड़ रुपए का लाभ पहुंचा था। महामारी के बाद विभिन्न उपायों के जरिए सरकार ने बीस लाख करोड़ रुपए के पैकेज घोषित किए। लेकिन इन सारे उपायों का असर क्यों नहीं हुआ? सरकार कह रही है कि असर दीर्घकाल में होगा, लेकिन अब तक के अनुभवों से इस बात पर भरोसा कम ही होता है।

साल 2008 की मंदी के दौरान राजकोषीय उपायों के कारण भारत का राजकोषीय घाटा 2.7 फीसद से बढ़ कर छह फीसद तक जरूर पहुंच गया था, लेकिन 2008-09 की जीडीपी दर 6.7 फीसद से नीचे नहीं गई थी और चौथी तिमाही में जीडीपी 5.8 फीसद थी। अलबत्ता 2009-10 के दौरान जीडीपी दर वापस 8.5 फीसद पर लौट आई थी। जबकि आर्थिक मजबूती के लिए उठाए गए नोटबंदी और जीएसटी जैसे आर्थिक सुधार के ऐतिहासिक कदमों और कॉरपोरेट कर कटौती के बावजूद 2019-20 की चौथी तिमाही में जीडीपी दर 3.1 फीसद पर आ गई थी। सवाल है आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐतिहासिक उपायों के बावजूद आर्थिक सेहत सुधरने के बदले बिगड़ती क्यों चली गई? नवंबर 2016 की नोटबंदी से पहले की तिमाही में जीडीपी दर 7.6 फीसद थी, जो दिसंबर तिमाही में घट कर 6.8 फीसद हो गई और उसके बाद की तिमाही में लुढ़क कर 6.1 फीसद पर पहुंच गई। कई अध्ययनों में कहा गया है कि नोटबंदी के कारण भारत की जीडीपी को दो फीसद का नुकसान हुआ। जीडीपी से बाहर कितना नुकसान हुआ, इसका हिसाब लगा पाना कठिन है। इसी तरह जीएसटी से जीडीपी को एक से तीन फीसद की मजबूती मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन एक जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले ही सिर्फ उसके भय से जीडीपी दर तीन साल के निचले स्तर 5.7 फीसद पर पहुंच गई। उसके बाद की तस्वीर सबके सामने है। आर्थिक पतन के इस दौर में भी कृषि क्षेत्र ने उत्थान की दिशा दिखाई है, जहां 3.4 फीसद की वृद्धि दर सामने आई है। यानी रोशनी की किरण गांवों से आ रही है। फिर इन गांवों को ही विकास का अगुआ क्यों न मान लिया जाए। कृषि को अर्थव्यवस्था का आधार बना कर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया जा सकता है। देश में कुल साढ़े छह लाख से ज्यादा गांव हैं और इन गांवों में पैंसठ फीसद आबादी निवास करती है। आबादी के इतने बड़े हिस्से के आत्मनिर्भर बन जाने का अर्थ देश का आत्मनिर्भर हो जाना है। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की कल्पना में यह बात निहित है। समय के मौजूदा संदर्भ में गांधी के ग्राम स्वराज में थोड़ा संशोधन भी करना होगा, उससे कुछ कदम आगे बढ़ना होगा। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि गांवों की आत्मनिर्भरता की यात्रा में सरकार की भूमिका एक सहयोगी की हो, न कि शासक और प्रशासक की। इसके लिए जहां आम जन को जागरूक करना होगा, वहीं शासक-प्रशासक वर्ग को भीतर से तैयार होना होगा।

बदलाव व सफलता के सवाल का आंशिक जवाब पहली तिमाही के कृषि विकास के आंकड़े से मिल जाता है। जवाब के बाकी हिस्से के लिए प्रायोगिक तौर पर किसी गांव को आजमाया जा सकता है। हालांकि ऐसे उदाहरण पहले से भी मौजूद है। लेकिन नए सिरे से प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है। यदि परिणाम 70-80 फीसद भी अनुकूल आ जाता है तो उसी दिन देश भर की ग्राम सभाएं एक साथ बैठक कर अप्रासंगिक हो चुकी मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ प्रस्ताव पारित करें और सरकारों को अवगत करा दें।

मीडिया के घटाटोप में हमारा विवेक

बद्री नारायण, ( निदेशक, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान )

भारतीय गांवों में एक कहावत कही-सुनी जाती है, ‘जैसा हम देखते हैं, वैसा ही हो जाते हैं।’ अर्थात कहने-सुनने से ज्यादा ‘देखने’ का हम पर असर होता है। संगत, पंगत और दूसरों की देखा-देखी हमारा व्यवहार बनता-बिगड़ता है। ‘आंखन देखी’ वैसे भी हमारी सामाजिक संस्कृति में सदा से महत्वपूर्ण है।

आज हम जिस ‘मीडिया परिदृश्य’ में जी रहे हैं, वहां देखने-सुनने से ही हमारा मन बनता है। आज भारत के शहरी क्षेत्रों में तो घर-घर टेलीविजन मौजूद है, ग्रामीण इलाकों में भी लगभग 50 प्रतिशत घरों में टेलीविजन पहुंच गया है। याद कीजिए, पहले जहां एकमात्र ‘दूरदर्शन’ इन टेलीविजन सेट्स से होकर हमारे घरों में पहुंचता था, वहीं अब निजी टीवी चैनल का संजाल हमारे घरों में फैल गया है। भारत में लगभग 350 से ज्यादा टीवी चैनल इस समय देखे और दिखाए जा रहे हैं, साथ ही, 100 से ज्यादा आने के इंतजार में हैं। इनमें अनेक 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल हैं, जिनके माध्यम सें हम ‘बे्रकिंग न्यूज सिंड्रोम’ के आगोश में आ गए हैं।

न्यूज चैनल के नैतिक पक्ष को अगर देखें, तो ये हमें खबरों, सूचनाओं और जन-संवादों से लैस करके एक सजग व गतिमान नागरिक बनाने के माध्यम के रूप में जाने जाते हैं। ये समाज में घटनाओं को तत्काल दिखाने और उनकी व्याख्या करके राज सत्ता, समाज सत्ता व जन, तीनों को एक-दूसरे के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाने के लिए बने हैं। सिद्धांतत: अपनी खबरों के प्रति वे लोगों में विश्वास पैदा करते हैं। कई बार तो यह भी देखने में आता है कि हम टेलीविजन की खबरों के प्रति अविश्वास करते-करते भी विश्वास करने लगते हैं। लोकप्रिय लहजे में अगर कहें, तो नहीं-नहीं करके भी हम हां कर बैठते हैं।

घटनाएं तो सच ही होती हैं, किंतु जब वे टीवी चैनल की खबरों में बदलती हैं, तो उतनी निर्दोष या सहज नहीं रह जातीं। सरकारी टेलीविजन की खबरें हों, तो उनमें राज सत्ता की छवि दिखती है। निजी चैनल हों, तो बाजार और पूंजी की वाणी खबरों की पृष्ठभूमि में चलती रहती है। आग्रह, पूर्वाग्रह, रोमांच, उत्तेजना, हिंसक बर्ताव, ड्रामा, ऐक्शन आदि खबरों का हिस्सा बनकर हमारे व्यवहार, बर्ताव, मन और सोच की दुनिया में सक्रिय हो जाते हैं। टेलीविजन के परदे पर जहां तर्क-तथ्य की व्याख्या से पूर्ण बहस होनी चाहिए, वहां हिंसा, रोमांच, ड्रामा और एक्शन से भरे विवाद का स्तर इतना बढ़ जाता है कि कई बार लाइव डिबेट में भाग लेने वालों की जान तक चली जाती है। दर्शक और समाज इन ड्रामा से भरे विमर्शों पर अनेक बार विश्वास करने लगता है। विश्वास करने वाले और विश्वास पैदा करने वाले के बीच शक्ति और पूंजी का एक अदृश्य व रहस्यमय संसार सक्रिय रहता है।

न्यूज चैनलों के ही साथ है सोशल मीडिया, जिसे पहले विकल्प के रूप में देखा गया था, पर आज दोनों एक-दूसरे की जकड़न में हैं। न्यूज चैनल केसाथ सोशल मीडिया की जुगलबंदी चलती रहती है। कई बार सोशल मीडिया न्यूज चैनल की खबरों को और कई बार चैनल की खबरें सोशल मीडिया को रचती हैं, बल्कि कई बार वे एक-दूसरे के समाचार को चीर-फाड़कर अपने ‘ट्रस्ट बेनिफिट’ को भी बढ़ाते हैं। यह सब बाजार के खेल का हिस्सा होता है। डर यह है कि एक दिन टीवी खबरों पर जनता का अविश्वास हद से ज्यादा न बढ़ जाए। न्यूज चैनल कई बार जनता की रुचि को रचते हैं, फिर कहते हैं कि समाज ऐसी ही खबरों में दिलचस्पी रखता है, इसलिए हम इन्हें दिखाते हैं। न्यूज चैनलों की दुनिया में मृत्यु, आत्महत्या, प्रतिरोध सब एक भाव से खबर के बाजार में बेचे जाते हैं।

कई समाज विज्ञानी अध्ययनों से जाहिर होता है कि लोगों के मन में टीवी चैनलों की खबरों की तुलना में अखबारों की खबरों पर ज्यादा विश्वास होता है, लेकिन न्यूज चैनलों द्वारा दिखाई गई खबरें पढ़ी गई खबरों से ज्यादा प्रभावी ढंग से मन-मस्तिष्क में बैठती हैं। कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में 1990 के दशक में एक जागरूक व आलोचनात्मक चेतना से लैस जो ‘नागरिक समाज’ बना था, उस नागरिक समाज की धार लगभग खत्म हो गई है। इसकी धार को खत्म करने में एक तो राज सत्ता की भूमिका रही, और दूसरी 24 घंटे दिखाए जा रहे न्यूज चैनलों की। नागरिक के रूप में हमारी सोच शायद रहस्य, रोमांच व ड्रामा से भरी खबरों में कहीं तिरोहित हो गई है।

यह भी ठीक है कि उच्च वर्ग व मध्य वर्ग की तुलना में समाज के निम्न वर्ग और दूरस्थ के सामाजिक समूहों पर टीवी खबरों के संजाल का असर कम है। कई बार समाज में बेहतर काम करने वालों की ‘सक्सेस स्टोरी’ न्यूज चैनलों के जरिए प्रसारित हो कई के लिए सामाजिक प्रेरणा का काम करती है। वैसे अधिकांश न्यूज चैनलों में सामाजिक खबरों के लिए जगह बहुत कम बची है।

राष्ट्रीय न्यूज चैनलों की दुनिया राजनीतिक दलों के लिए धारणा निर्माण में भी कहीं न कहीं भूमिका निभाती है। ये चैनल भारतीय जनता की सियासी तरजीह या चाहत तय करने के लिए माहौल बनाते हैं। यह ठीक है कि चैनलों द्वारा बनाई गई धारणा मतदान केंद्रों पर पूरी तरह से वोटों में नहीं बदल पाती, लेकिन चार-पांच प्रतिशत भारतीय मतदाता, जिनका पक्ष पहले से बहुत निश्चित नहीं होता, और जिन्हें ‘शिफ्टिग वोट’ भी कहते हैं, उनकी चुनावी पक्षधरता निर्मित करने में न्यूज चैनलों की एक भूमिका होने लगी है।

शायद भविष्य में भारतीय जनतंत्र इतना जागरूक हो जाए कि जिसकी धूम न्यूज चैनलों पर जरूरत से ज्यादा दिखे, वह चुनावों में प्राय: हार जाए, लेकिन पता नहीं, ऐसा कब होगा? पश्चिमी जनतंत्रों में तो ऐसा कई बार होता है। भारतीय जनतंत्र में भी ऐसा हुआ है, लेकिन इसे भारतीय जनतंत्र में ‘मुख्य चलन’ बनने में काफी वक्त लग सकता है।

भारतीय लोकतंत्र या भारतीय समाज की आज एक बड़ी चुनौती यह है कि न्यूज चैनलों की घटाटोप में उसका विवेक कैसे जिए? भारतीय जनमन का आलोचना-बोध खबरों की राजनीति, बाजार, सत्ता और शक्ति की आक्रामक राजनीति में भी आंधी में दीये की तरह जलता रहे। अगर हमारे यहां के न्यूज चैनल और जनता का विवेक, दोनों एक-दूसरे को प्रखर बनाते रहते, तो टीवी सेट्स की ‘आंखन देखी’ भारतीय समाज की जीवनी शक्ति बन सकती थी।