07-05-2024 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:07-05-24

Date:07-05-24

Why U’khand Burns

The Himalayan state has emerged as India’s most ecologically fragile. We’re to blame.

TOI Editorials

Missing the trees | There is heightened global concern over the sharp uptick in forest fires in this Himalayan region, stretching across Uttarakhand and Nepal. The impact is evident – loss of life, belching carbon emissions, shrinking forest area, loss of habitat and entire microbial ecosystems and biodiversity burnt to cinders. The smoke that travels impacts the health of people over a very large area. Tourism takes a body-blow, and the crippling impact on the state economy and its resources. Dry extreme warming, heatwaves that are the new normal, and human activity – the what and how of forest fires are well documented.

Fanning the flames | The core question is why Uttarakhand, where forest fires were never a hazard, reached this point. Forests were onceover 50% of Uttarakhand’s land cover. Swathes of forest area have been sacrificed at the altar of development, much of which has not been judiciously planned or designed. It is long established that deforestation contributes to increased risk of fire, fragmented forest cover is also a fire risk. Reducing tree cover and ground vegetation dries out forests. In turn, fire-damaged forests are weakened, and deforestation often follows. Post-mortems of forest fires by authorities can only douse the flames but cannot put out the real fire – callous human activity despite the evidence of severe warming and extreme weather events. That’s what Uttarakhand govt must acknowledge.

Neo-Orientalism and Its Discontents

Rightly calling out Occidental double standards.

ET Editorials

Orientalism is alive and kicking. This was one of the key takeaways from S Jaishankar’s interaction with this paper last week, where he also reminded us that tackling neo-Orientalism isn’t about India getting prickly, but the need for the world to engage with, and understand, India’s PoV. This applies for the world, but clarity must begin at home. Which it has. The foreign minister’s take on a post-Western monopolistic narrative was an argument for India’s own voice to be heard — no longer via ventriloquists — by world powers, which themselves have changed in the post-Cold War landscape. Jaishankar called out something that was known, but spoken only sotto voce earlier — that ‘there are self-proclaimed people with different interests’ and what the West preaches, practises, its agenda, its objectivity ‘or lack of it’ must be factored in.

Gone are the days when a handful of countries emerging victorious out of a world war fog defined what was geopolitically and geoculturally kosher and what wasn’t. The multipolar world that India advocates isn’t the 19th-century version of ceaseless geopolitical competition, but one in which countries like itself are not just seen but also heard. Neither does India share China’s hegemonic world view where anti-Westernism is a neurosis suited up as foreign policy. India is the world’s fifth-largest economy, home to a sixth of humanity’s population. It is also a microcosm of aworld encompassing both rich G7 countries as well as least developed nations. This gives India the moral (read: political) heft and prerogative to push back against double standards — whether as depicted by sections of Western media or voices representing states. What’s sauce for the Western goose should be sauce for the Indian gander.

There is much to be said for Mary Lathrap’s call to ‘judge softly’, and to ‘walk a mile in his moccasins/ Before you abuse, criticise and accuse’. But it is also important to come across as not being hypersensitive to critique. Mature democracies respond with reasoned argument, not in fits of piques or knee-jerk sulks.

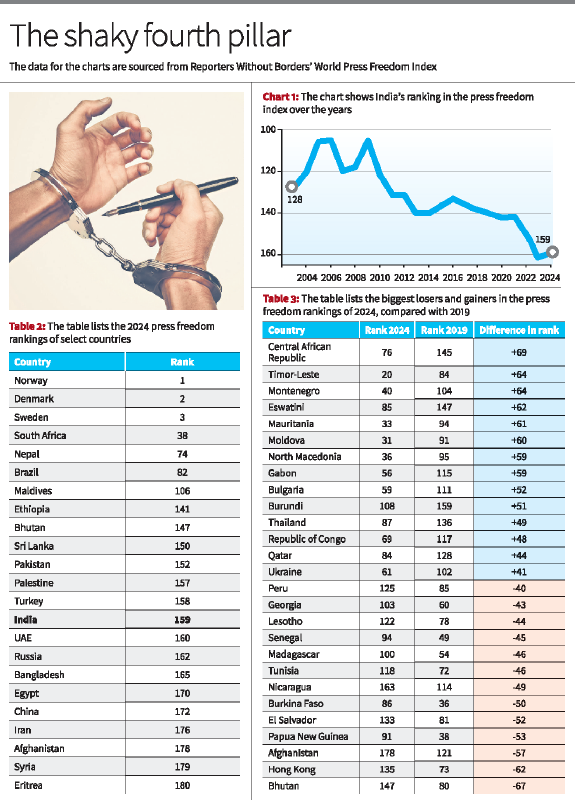

India’s press freedom has rapidly declined in recent years

According to the press freedom index, India is currently ranked 159 out of the 180 nations analysed.

THE HINDU DATA TEAM, [ With inputs from AFP and Reuters. ]

Chart 1 shows India’s ranking in the press freedom index over the years. It is important to note that India has been ranked over 100 since 2003, which means that press freedom has been poor for a very long time. However, press freedom has eroded rapidly in recent years, with India being ranked 161 out of 180 nations last year, the lowest ever for the country. In the 2024 index, its ranking improved by two places to 159.

According to the index, press freedom in India is currently comparable to that of the occupied Palestinian territories; the UAE, an absolute monarchy; Turkey, a flawed democracy; and Russia, an authoritarian regime.

Table 2 shows the 2024 press freedom rankings of select countries. This year too, the Scandinavian countries — Norway, Denmark, and Sweden — were the best performers, while Eritrea, Syria, and Afghanistan were the worst. Among the BRICS countries (the old list), Brazil and South Africa enjoy greater press freedom than India, whereas China and Russia are ranked lower. Among South Asian nations, except Bangladesh, all the other countries rank better than India in the latest list.

While India’s press freedom has eroded in recent years, the slide has been steeper in many other countries. But many countries have shown a record increase too. Table 3 lists the biggest losers and gainers in the press freedom rankings of 2024, compared with 2019. Bhutan was ranked 80 in 2019 and slid to 147 in 2024, showing the biggest decline. Hong Kong and Afghanistan followed. On the other hand, the Central African Republic, Timor-Leste, and Montenegro recorded the biggest increases.

Italy and Argentina, which belong to the set of countries where press freedom rankings have dropped in the last five years, were discussed in detail in the report. Argentinian President Javier Milei’s decision to shut the public press agency Telam is a “worrisome symbolic act,” the report says. In Italy, a member of Prime Minister Giorgia Meloni’s coalition government is trying to acquire news agency AGI. Despite improvements in its score, Greece has been criticised over its continued failure to deal with a scandal around wiretapping journalists by the intelligence service and the murder of veteran crime reporter Giorgos Karaivaz in 2021.

Notably, the Wall Street Journal has announced that it will shift its Asia headquarters from Hong Kong to Singapore, in a letter sent to staff and seen by AFP. The U.S. newspaper said its decision comes after other foreign firms have reconsidered their operations in the financial hub. Hong Kong authorities this year introduced a new national security law, which critics say expanded the city’s powers to prosecute dissidents and was scaring away foreign businesses. This law expands on a national security law implemented by China in 2020 to quell the huge and sometimes violent pro-democracy protests that swept Hong Kong in 2019.

In Israel, Al Jazeera went off air on Sunday after the Benjamin Netanyahu government shut it down following a long-running feud. The Qatar-based channel decried the move as “criminal”. Israel’s press enjoys less freedom in 2024 compared to 2019: the country’s ranking dropped to 101 from 88.

लाइलाज हुई दलबदल की बीमारी

राज कुमार सिंह, ( लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं )

पता नहीं सत्ता-स्वार्थ केंद्रित वर्तमान राजनीति में पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू की आवाज सुनी जाएगी या नहीं। हाल में उन्होंने दो बड़ी राजनीतिक विकृतियों की ओर ध्यान दिलाया। पहली, दलबदल और दूसरी, रेवड़ियों की राजनीति। यहां दलबदल की पड़ताल करते हैं। लोकतंत्र में अपेक्षा की जाती है कि नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम यानी विचारधारा के आधार पर दल बनें और उसी आधार पर लोग उनसे जुड़ें भी, मगर क्या ऐसा हो रहा है? जैसा कि नायडू ने कहा कि लोग अक्सर दल बदलते हैं, सुबह एक दल में होते हैं तो शाम को दूसरे दल में। वे अपने नेता की आलोचना करते हैं, उनमें से कुछ टिकट के इच्छुक होते हैं। नायडू की टिप्पणी अतिरंजित लग सकती है, किंतु ऐसे उदाहरण तो हैं। हरियाणा के दशकों पुराने आयाराम-गयाराम प्रकरण के बाद भी ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। नायडू असल में उस पीढ़ी के नेता हैं, जिसमें राजनीतिक मर्यादा के दर्शन होते थे। इसीलिए वह दलबदल कानून की मजबूती की सलाह देकर अपेक्षा करते हैं कि दलबदल करने वालों को सांसद-विधायक पद भी त्याग देने चाहिए। दलबदल भले सांसद-विधायक या अन्य नेता करते हों, मगर वह पार्टी आलाकमान की सहमति एवं सहयोग के बिना नहीं होता। तब आप दलबदल कानून को मजबूत बनाने की उम्मीद और पद त्याग जैसी नैतिकता की अपेक्षा किससे कर रहे हैं? दलबदल को प्रोत्साहन देने वालों से या विधायी सदनों में पहुंचने वाले दलबदलुओं से?

दलबदल की बीमारी नई नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह नासूर बन गई है। चुनाव से पहले तो यह खेल इतने बड़े स्तर पर खेला जाता है कि आम नागरिक के लिए हिसाब रख पाना भी मुश्किल हो जाए कि कौन-कौन कहां से कहां चला गया। राजस्थान की चूरू सीट से निवर्तमान सांसद राहुल कस्वां इसलिए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने इस बार उनके बजाय पैरालंपियन देवेंद्र झांझड़िया को टिकट दे दिया। ऐसी और भी तमाम मिसालें हैं। किसी को टिकट देने या किसी का टिकट काटने के कारण सार्वजनिक रूप से बताने की स्वस्थ परंपरा देश में नहीं है। जब दलों में आंतरिक लोकतंत्र ही संदेह के घेरे में हो, तब ऐसी आदर्श परंपराओं की अपेक्षा भी तर्कसम्मत नहीं लगती, लेकिन टिकट न मिलने पर धुर वैचारिक विरोधी दल से चुनाव लड़ना राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अवसरवादिता के अलावा क्या कहा जा सकता है? विडंबना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसे दलबदल का यह इकलौता उदाहरण नहीं। बलिदानी सैनिकों की विधवाओं के लिए बनाई गई आदर्श हाउसिंग सोसायटी में घोटालों के चलते अशोक चह्वाण को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वही चह्वाण पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए। वह लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन राज्यसभा सदस्य बना दिए जाने के बाद भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने भी ऐसा ही किया। दोनों लोकसभा टिकट के तलबगार रहे, लेकिन गठबंधन में हुए सीट बंटवारे में उनकी सीटें कांग्रेस को छोड़नी पड़ीं। निरुपम शिवसेना से कांग्रेस में आए थे, लेकिन देवड़ा तो खानदानी कांग्रेसी थे। भाजपा नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल का धैर्य भी टिकट न मिलने पर जवाब दे गया और वह शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गये। खनिज संपदा समृद्ध झारखंड राजनीतिक अस्थिरता के लिए कुख्यात है। एक निर्दलीय विधायक के मुख्यमंत्री बन जाने का गजब उदाहरण भी वहीं का है। उसी राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गईं। शिबू के छोटे बेटे हेमंत ने कुछ समय पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा देकर चम्पाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। सीता का दलबदल सोरेन परिवार में चल रहे सत्ता संघर्ष का नतीजा है। इसका वैचारिक राजनीति से कुछ भी लेना-देना नहीं। सत्ता के लिए परिवार छोड़ने वाले क्या किसी दल के सगे हो सकते हैं?

भाजपा से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू की राहुल और प्रियंका गांधी से निकटता के चलते पंजाब में सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष और कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से अपमानजनक तरीके से हटना पड़ा। उनकी नाराजगी समझी जा सकती है। दोनों का भाजपा में चले जाना भी समझा जा सकता है। अमरिंदर की सांसद पत्नी परनीत कौर को कांग्रेस ने पहले ही अनुशासनहीनता में निलंबित कर दिया था, लेकिन पंजाब में आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के नायक रहे दिवंगत कांग्रेसी मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के अचानक भाजपा में शामिल होने को कैसे समझा जाए? यही सवाल सुशील कुमार रिंकू के मामले में उठता है। मूलत: कांग्रेसी रिंकू जालंधर लोकसभा उपचुनाव आप के टिकट पर जीते थे, मगर अब भाजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं। भाजपा पंजाब में इस बार अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रही है। शायद इसलिए अन्य दलों से ‘जिताऊ’ उम्मीदवार जुटाने का दबाव हो, जैसा कि 2014 में हरियाणा में नजर आया था। ऐसे में उन निष्ठावान नेताओं-कार्यकर्ताओं का क्या होगा, जो दशकों से पार्टी के झंडे-बैनर उठाते रहे?

मुक्केबाज विजेंदर सिंह का मामला और भी दिलचस्प है। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव हारे विजेंदर राहुल गांधी के ट्वीट (पोस्ट) को रिट्वीट (रीपोस्ट) कर सोए और अगले दिन भाजपा में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन में बसपा के जो दस सांसद जीते थे, उनमें से ज्यादातर ने इस बार नया ठिकाना खोजा है। उन्हीं में से भाजपा में शामिल हुए रितेश पांडे को ठीक चुनाव से पहले अहसास हुआ कि बसपा में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा। ऐसे अंतहीन उदाहरण राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन पर शाब्दिक चिंता जताने वाले दलों और नेताओं को कठघरे में खड़ा करते हैं। ऐसे में दलबदल पर अंकुश की उन्हीं से अपेक्षा चरम आशावाद और आदर्शवाद लगता है। दलबदल अभी भी हो रहे हैं। यदि चुनाव के अंतिम चरण के प्रत्याशी घोषित होने तक दलबदल का सिलसिला कायम रहे तो हैरानी नहीं। समय आ गया है कि लोकतंत्र का मखौल बनने से बचाने के लिए दलबदलुओं को सबक सिखाना भी जरूरी है। इसका दारोमदार मतदाताओं पर भी है।

सहभागी और सक्रिय अदालतें

संपादकीय