06-06-2025 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date: 06-06-25

Northern Crown

Govt did well to address some of Ladakh’s concerns. Remaining issues must be resolved sensitively

TOI Editorials

GOI did the right thing by introducing a new reservation and domicile policy for Ladakh. Guaranteeing 85% reservations for locals in govt jobs – excluding EWS category – will address local anxiety about high unemployment. It’s important to recall that Ladakhis have been peacefully pressing for their demands, in the best traditions of democracy. This was best exemplified by activist Sonam Wangchuk’s walk from Ladakh to Delhi and subsequent 16-day hunger strike last year. To its credit, govt did consult Ladakh’s civil society organisations before working out the new policies. However, key demands remain unfulfilled.

Ladakh’s demands stem from the fact that following nullification of Article 370 in 2019 that abrogated special status for the erstwhile state of Jammu & Kashmir-of which Ladakh was a part-the region was hived off and converted to a UT without a legislature. While initially welcomed-because Ladhakis often felt govts in Srinagar were biased against the region-the new setup was soon seen as inadequate in addressing key issues like unemployment, preservation of local culture, and protection of a fragile ecosystem.

Hence the demand for inclusion of Ladakh in the Sixth Schedule of the Constitution. It can’t be stressed enough that ecological conservation is central to Ladakh’s aspirations. The region is experiencing serious glacier retreat, with some glaciers like Parachik retreating by 12-20 metres per annum. Therefore, development here can’t happen the same way as in other regions. We have already seen the adverse impact of non-ecologically compliant infra projects in mountainous states. Also, Ladakh’s status as a border region with China and Pakistan brings additional security challenges. Ecology and security are joined at the hip here. Therefore, defence infra projects and people’s aspirations must be in harmony. People of Ladakh are our shield. Listen to them.

Date: 06-06-25

Control Crowd Flow, Stamp Out the Chaos

Adopt data-driven strategies, cap on numbers

ET Editorials

Chinnaswamy Stadium in Bengaluru was yet another horrific reminder that outdated protocols for crowd control are inefficient-fatally so. While stampedes and crowd crushes can be reasoned to be aberrations, they are becoming yet another of India’s ignominious signature tunes. What’s needed-urgently, implementationally–are data-driven crowd management strategies that use modelling and real-time processing to regulate movement and ensure safety. Real-time inputs from surveillance cameras, aerial monitoring and location-based software can be combined with mathematical modelling of crowd behaviour.

Administrators have considerable experience in crowd management. But accidents like the one in Bengaluru underscore the need for better infrastructure and smarter planning. Since crowd behaviour in India is largely irrational, there are limits to programmed approaches. Timely human intervention is frequently what prevents disaster. A key metric in crowd management is the dispersal rate, which influences both arrival rate and behaviour of people who are delayed. Scheduling arrivals can ease some pressure on dispersal, but greater capacity is needed at exits than at entry points. Time spent inside confined spaces can also be reduced through digitally administered services. This means time-specific caps on absolute numbers. Surge barriers should be designed with specific congregations in mind. Awareness needs to be tailored – cricket fans may require a different approach than pilgrims.

Much of India’s crowd management capability has evolved from handling religious events in tightly packed locations, like during Durga Puja in West Bengal. There is wealth of administrative experience that can be paired with improved analytics to nip such accidents in the bud. Some thought should also be given to reducing crowd size through staggered visits and creation of alternative destinations-an approach that may be more feasible for non- religious gatherings. Being the world’s largest populated country doesn’t mean that our crowds have to be deadly.

Date: 06-06-25

आपराधिक लापरवाही से बच्ची की मौत दुर्भाग्यपूर्ण

संपादकीय

बिहार में दुष्कर्म के बाद चाकू से गोदी गई 11 वर्षीय बालिका को मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (पीएमसीएच) भेजा गया, लेकिन घंटों तक भर्ती से इनकार के बाद उसकी मौत हो गई। दोनों अस्पतालों के डॉक्टर्स सुपरिटेंडेंट्स को निलंबित कर दिया गया है। चार हफ्ते पहले पीएमसीएच के विस्तारित टावर के उद्घाटन समारोह में बताया गया था कि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल (बेड्स की संख्या में) बनने जा रहा है। लेकिन मृत बालिका के परिजनों का कहना है कि इमरजेंसी से लेकर कई विभागों ने बेड न होने का बहाना कर भर्ती से मना कर दिया। बालिका के शरीर पर चाकू के दर्जनों वार थे, यानी रक्त स्राव तत्काल रोकना था । क्या मोटी तनख्वाह और सभी सुविधाओं वाली पक्की नौकरी, डॉक्टरी का पवित्र पेशा और शिक्षाजनित करुणा और इस जघन्य अपराध के प्रति सामाजिक जुगुप्सा आक्रोश भी प्रबंधन में लगे लोगों को उस बच्ची के प्रति संवेदनशील नहीं बना सका ? क्या इस आपराधिक लापरवाही से हुई बच्ची की मौत के बाद देश के सरकारी डॉक्टरों की सामूहिक चेतना आत्मावलोकन के लिए उद्वेलित नहीं होनी चाहिए? क्या भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए निर्भया कानून की तरह नेशनल मेडिकल कमीशन को नया एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) नहीं बनाना चाहिए?

Date: 06-06-25

मौत को दावत

संपादकीय

आइपीएल में आरसीबी की खिताबी जीत का जश्न मनाने के लिए बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित समारोह में भीड़ के कुप्रबंधन, हद दर्जे की अदूरदर्शिता और बेजा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण 11 लोगों की मौत बहुत ही क्षोभजनक है। स्टेडियम में भगदड़ इसलिए भी मची, क्योंकि इस मौके को नेताओं ने लोकप्रियता बटोरने का मौका मान लिया और उन्होंने क्रिकेट प्रशंसकों की सुरक्षा की सिरे से अनदेखी कर दी। कुछ ऐसा ही रवैया पुलिस का भी रहा और आरसीबी प्रबंधन का भी । इसी कारण भगदड़ में लोग मर रहे थे और स्टेडियम में जीत का जश्न मन रहा था। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ही नहीं, इसका भी परिचायक है कि अपने देश में वीआइपी लोगों के सामने आम आदमी को किस तरह कुछ नहीं समझा जाता। देश में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजनों के साथ रेलवे स्टेशनों आदि पर भगदड़ से मौतें होती ही रहती हैं। ऐसी किसी भी घटना से कोई सही सबक लेने के बजाय ऐसा करने का दिखावा किया जाता है, इसका ही ताजा और शर्मनाक उदाहरण है बेंगलुरु की घटना। बेंगलुरू कोई आम शहर नहीं। इसे भारत की सिलिकान वैली कहा जाता है। स्पष्ट है कि यहां की दर्दनाक घटना देश की वैश्विक छवि पर कहीं अधिक बुरा असर डाल सकती है।

आरसीबी की जीत के जश्न में शामिल होने आए युवा गांव-देहात के लोग नहीं थे। वे अति उत्साही क्रिकेट प्रशंसक थे। इन युवाओं के बीच बच्चे और युवतियां भी थीं। क्रिकेटरों की एक झलक पाने को उत्सुक इन लोगों की भीड़ को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था, पर इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। सब कुछ आनन-फानन किया गया और पुलिस की आपत्ति को भी दरकिनार कर दिया। वह और कुछ नहीं, एक तरह से मौत को दी गई दावत ही थी। इसके लिए शासन-प्रशासन के उच्च स्तर के लोगों के साथ आरसीबी प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इस पर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राज्य सरकार ने कुछ. लोगों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज कर मामले की जांच सीआइडी को सौंप दी है, क्योंकि आखिर सीआइडी है तो उसी कर्नाटक सरकार की पुलिस का अंग, जिसके शीर्ष नेताओं की दखलंदाजी के कारण पुलिस को न चाहते हुए भी आरसीबी को जश्न मनाने देने के लिए सहमति देनी पड़ी। मातम में बदल गए इस जश्न में राज्य के उपमुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे। कुछ तो सपरिवार थे, क्योंकि सबको क्रिकेटरों के साथ फोटो खिंचानी थी। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के साथ अन्य कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बेंगलुरू की त्रासदी बहुत दुखद है और उस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। क्या ये वही नेता नहीं, जो दूसरे दल द्वारा शासित राज्यों की छोटी-छोटी घटनाओं पर भी आसमान सिर पर उठा लेते हैं?

Date: 06-06-25

जनगणना का राजनीतिक असर

संपादकीय

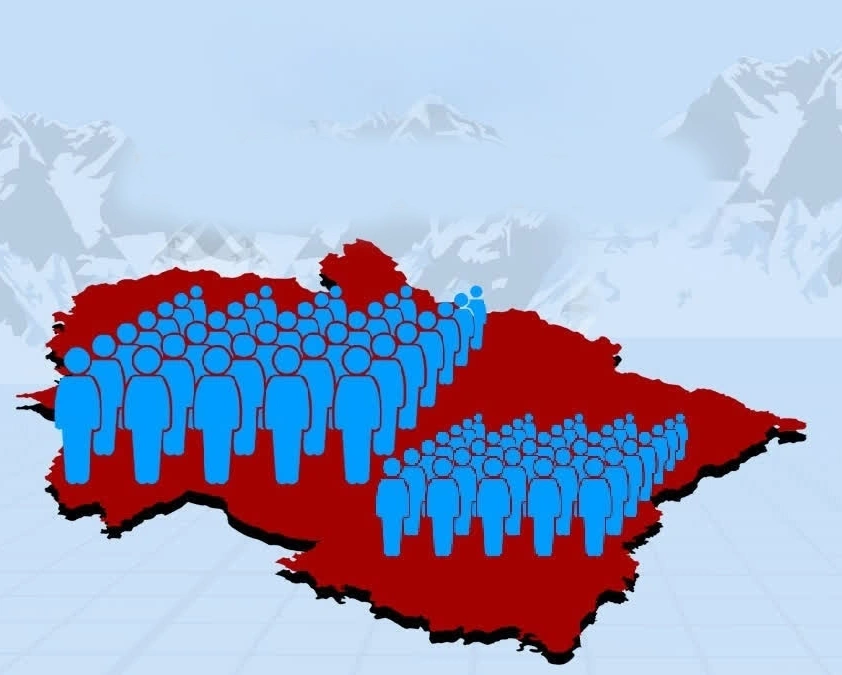

केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की है कि अगली जनगणना दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में देश के पहाड़ी इलाकों मसलन जम्मू-कश्मीर, लख उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जनगणना का काम 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। दूसरा चरण जिसे 1 मार्च, 2027 तक पूरा किया जाना है उसमें देश के बाकी हिस्सों की जनगणना की जाएगी। जनगणना का काम मूलतया 2021 में होना था। शुरुआत में इसे कोविद 19 महामारी के कारण टाला गया लेकिन हालात सामान्य होने के बाद भी इसमें देरी क्यों होती रही यह स्पष्ट नहीं है। बहरहाल इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि सरकार ने जनगणना के लिए एक समयसीमा की घोषणा कर दी है। यह जनगणना 16 वर्षों के अंतराल पर होने जा रही है और इसमें स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार विस्तृत जाति जनगणना के आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। इससे पहले अंतिम जाति जनगणना 1931 में की गई थी।

भारत जैसे तेजी से विकसित होते देश में दशकीय जनगणना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। लंबे अंतराल को देखते हुए 2027 की जनगणना के आंकड़ों की उत्सुकता से प्रतीक्षा होगी। पिछली जनगणना के बाद से देश काफी बदल चुका है। उदाहरण के लिए देश का सकल घरेलू उत्पाद जो 2011 की जनगणना में करीब 1.8 लाख करोड़ डॉलर था उसके 2027 तक 5 लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार कर जाने का अनुमान है। देश में शहरीकरण की गति भी तेज हुई है। नीतिगत उद्देश्यों की बात करें तो ताजातरीन आंकड़ों की सख्त आवश्यकता है। जैसा कि सरकार के एक पूर्व सांख्यिकीविद ने इस समाचार पत्र को बताया, कई सर्वेक्षण जिनका इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन किया जाता है और नीतियां बनाई जाती हैं, वे अब उतने विश्वसनीय नहीं रहे क्योंकि वे यह काम 2011 की जनगणना के आधार पर कर रहे हैं। कारोबार की बात करें तो जिस बिक्री को ग्रामीण माना जा रहा है। और उस मद में डाला जा रहा है उसका कुछ हिस्सा शहरी हो सकता है ऐसे में जनगणना स्पष्टता लाने में मदद करेगी। इसके अलावा यह जानना भी महत्त्वपूर्ण है कि आबादी का वास्तविक आवर क्या है। इसके बारे में अनुमान है कि वह चीन से अधिक हो चुकी है और हमारा देश दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला मुल्क है। यह भी संभव है कि जन्मदर घटी हो और वह सर्वेक्षणों में दिए गए संकेतों से काफी कम हो चुकी हो। ऐसे में जनगणना कई अहम सवालों के जवाब देगी और बेहतर जानकारीपरक नीति बनाने में मददगार होगी।

आम सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के अलावा 2027 की जनगणना के राजनीतिक असर भी होगे। जैसा कि हमने ऊपर कक्षा इसमें जाति के आंकड़े जुटाए जाएंगे। यह ध्यान देना जरूरी है कि जाति जनगणना 2024 के चुनावों में भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्द थी। वास्तविक जनगणना के आंकड़ों के साथ राजनीति में जाति की प्रासंगिकता और बढ़ेगी। इस मामले से राजनीतिक परिपक्यता के साथ निपटना होगा। जाति के आंकड़े आरक्षण बढ़ाने की मांग को मजबूत करेंगे। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल होने को छोड़ बढ़ सकती है। इससे उपवर्ग तैयार करने की मांग पैदा बढ़ सकती है। इससे समाज में विभाजन बढ़ सकता है जिसका प्रबंधन करना होगा।

जनगणना की घोषणा ने परिसीमन की बहस को भी दोबारा जन्म दे दिया है। संविधान में कहा गया है कि लोक सभा क्षेत्रों का पुनर्संयोजन 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर होना चाहिए। विधाविका में एक तिहाई महिलाओं का आरक्षण भी अगले परिसीमन पर निर्भर है। वह स्पष्ट नहीं है कि अंतिम जनगणना रिपोर्ट कितनी जल्दी उपलब्ध होगी और क्या 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले परिसीमन की कवायद पूरा करने के लिए पर्याप्त समय होगा | अगर 2029 के पहले ऐसा नहीं होता है तो भी राजनीतिक विवाद का एक और मोर्चा खुल सकता है। दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि उनका प्रतिनिधित्व कम होगा क्योंकि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आबादी में अंतर बढ़ा है। ऐसे में जनगणना जहाँ बेहतर नीति निर्माण में मदद करेगी वहीं इसके राजनीतिक प्रभावों का भी प्रबंधन करना होगा।

Date: 06-06-25

डेटा पर नियंत्रण देश के लिए अत्यधिक जरूरी

अजय चौधरी

देश की व्यापक और विशिष्ट जनांकिकी और तमाम विरोधाभासों के बावजूद तेजी से उभरते टेक क्षेत्र और 108 यूनिकॉर्न के साथ भारत में प्रौद्योगिकी को अपनाने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। ब्लॉकबस्टर एबीसीडी तकनीकों – आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाइड एडॉप्टेशन और डेटा एनालिटिक्स की परिवर्तनकारी क्षमताएं तो पूरी तरह निर्विवाद हैं और वे तेजी से हमारे रोजमर्रा के जीवन में पैठ बना रही हैं। अब हम अपने ऊपर एआई के प्रभाव को लेकर पहले की तरह लापरवाह नहीं रह सकते। चाहे बात खुदरा क्षेत्र की हो, अस्पतालों की, कृषि की या हमारी रक्षा प्रणालियों की। इसके बावजूद एक अहम चुनौती अभी तक अनसुलझी है और वह है डेटा संप्रभुता ।

तकनीक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को निरंतर नया आकार दे रही है ऐसे में भारत को अपने विचारों को नए सिरे से सुसंगत बनाना होगा और इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारा डिजिटल भविष्य सुनिश्चित करने का काम बाह्य संस्थाओं द्वारा नहीं तय होना चाहिए बल्कि उसकी बुनियाद सुरक्षित, संप्रभु और आत्मनिर्भर डेटा संचालन पर होनी चाहिए।

नए व्यापारिक शुल्कों और पहलगाम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सख्त सुरक्षा को देखते हुए डेटा सुरक्षा केवल नियामकीय चुनौती नहीं रह गई है। अब यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है। देश के बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले भी बढ़े हैं। 2019 से 2023 के बीच भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) के पास दर्ज साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाएं चार गुना से अधिक बढ़ गई हैं। इस अवधि में सरकारी संगठनों से संबंधित मामले दोगुने से अधिक हो गए। इस समय देश में शासन से लेकर बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक सबकुछ डिजिटल किया जा रहा है। ऐसे में मामूली सेंध भी बड़ी क्षति पहुंचा सकती है।

सरकार ने देश को सेमीकंडक्टर का गढ़ बनाने की योजना बिल्कुल समय पर आरंभ की है लेकिन बिना एंड टु एंड डेटा संरक्षण में समानांतर निवेश किए हम डेटा समृद्ध लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। हमें डेटा संरक्षण में निजी, सार्वजनिक जैसे तमाम तरह के निवेश की आवश्यकता है।

दुनिया निरंतर संरक्षणवादी रुख अपना रही है। यूरोप और अमेरिका के डेटा कानून खासतौर पर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) और कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट (सीसीपीए) आदि वैश्विक डेटा निजता ढांचे को आकार दे रहे हैं। इससे दुनिया के विभिन्न देश अपने-अपने नियमन को दुरुस्त करने को लेकर प्रेरित हुए हैं। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने मजबूत डेटा संचालन नीतियां बनाई हैं, वे निजता और आर्थिक तथा सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन कायम कर रहे हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्थाएं जिनमें सिंगापुर और इंडोनेशिया शामिल हैं, वे अपने नियंत्रण सख्त कर रही हैं। जाहिर है वे विदेशी टेक दबदबे को लेकर चिंतित हैं। डिजिटल शक्ति में बदलाव के साथ डेटा स्वामित्व की लड़ाई वैश्विक भूराजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रही है।

भारत का तेजी से विकास हो रहा है और वह मध्यम आय से उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। केवल चुनिंदा दक्षिणपूर्वी एशियाई देश मसलन सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग, ताइवान और दक्षिण कोरिया ने ही सफलतापूर्वक यह हासिल किया है। भारत के लिए टिकाऊ वृद्धि का अहम स्रोत डिजिटली मजबूत होने में है और इसके लिए मजबूत डेटा संरक्षण आवश्यक है।

अनुकूल जनांकिकी

हमारे लिए बहुत कुछ घटित हो रहा है। भारत ने 2013 के बाद से वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में सबसे तेज छलांग लगाई है और 2013 के 65वें स्थान से वह 2024 में 39वें स्थान पर आ गया है । गार्टनर डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे में भारत को डिजिटली सबसे निपुण देश बताया गया है। इस मामले में वह यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका से भी आगे है। इसके लिए इसकी बड़ी युवा श्रम शक्ति जिम्मेदार है। 1.59 लाख से अधिक स्टार्टअप तथा तेजी से विकसित होती डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। अनुमान है कि 2030 तक देश में फोर्ब्स ग्लोबल 2000 कंपनियों के 620 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) मौजूद होंगे। इससे तकनीकी पॉवर हाउस की हमारी छवि मजबूत होगी ।

ऐतिहासिक रूप से देखें तो आर्थिक नीति का संबंध बाजार में दबदबे और प्रतिस्पर्धा से रहा है। आज, यह डेटा पर नियंत्रण से तय होती है। तकनीक ई-कॉमर्स को बदल रही है और चैटजीपीटी जैसे एआई संचालित नवाचार ने दिखाया है कि नवाचार और नई खोज में बढ़त बनाए रखना अहम है। माना जा रहा है कि भौतिक विस्तार के साथ देश की जनांकिकीय बढ़त और मांग आधारित वृद्धि की मदद से सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 5-6 फीसदी रहेगी, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था 1-2 फीसदी पर स्थिर रहेगी। तकनीक अपने आप में निरपेक्ष है लेकिन हमारे डेटा के संरक्षण के लिए नियामक की स्थापना सही दिशा में एक कदम होगा।

फरवरी 2025 तक भारत में 153 डेटा सेंटर थे । मुंबई 38 डेटा केंद्रों के साथ शीर्ष पर था जबकि बेंगलूरु में 21 केंद्र थे। क्रिसिल रेटिंग्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय डेटा सेंटर उद्योग की क्षमता वित्त वर्ष 27 तक 2-2.3 गीगावॉट हो जाएगी। जेएलएल इंडिया का अनुमान है कि 2026 तक कुल 1,521 मेगावॉट क्षमता होगी। इस तेज विस्तार के जोखिम भी हैं। सर्वस्वीकार्य डिजिटल संप्रभुता ढांचे की कमी ने वैश्विक डिजिटल पारिस्थितिकी को ऐसी स्थिति में बदल दिया है जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां नियामकीय कमियों का लाभ लेकर डेटा स्वामित्व की शर्तें तय कर रही हैं। कड़े घरेलू कानूनों के बावजूद भारत ने यह प्रत्यक्ष महसूस किया कि वैश्विक टेक कंपनियों ने कैसे नियमन को किनारे करके संवेदनशील डेटा पर नियंत्रण किया। ओपनएआई ने हाल ही में एक भारतीय अदालत में दोहराया है कि चैटजीपीटी के डेटा को हटाना अमेरिकी कानूनी दायित्वों का उल्लंघन होगा।

दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश हर क्षण बहुत अधिक डेटा तैयार करता है लेकिन इनमें से अधिकांश विदेशी सर्वरों में रखा जाता है। हमारी नागरिक सेवाएं अधिकांशतया चीनी चिप पर आधारित हैं जो असुरक्षित हैं। यह बात हमें कमजोर बनाएगी।

वर्तमान नवाचार

भारत को वैश्विक नियामकीय ढांचा बनाने का आह्वान करना चाहिए जो डेटा की संप्रभुता सुनिश्चित करे। पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह-अध्यक्ष थे, उसमें इनमें से कुछ चिंताओं को दूर करने की कोशिश की गई परंतु प्रगति बहुत धीमी है। पीएम मोदी ने वहां कहा था, ‘हमारे साझा मूल्यों को बरकरार रखने, जोखिम को कम करने और विश्वास मजबूत करने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि बेहतर मानक तैयार किए जाएं।’ उनके शब्द इस बात को रेखांकित करते हैं कि मजबूत डेटा संप्रभुता नीति की तत्काल आवश्यकता है। इससे जुड़ी तमाम चिंताएं हैं मसलन बौद्धिक संपदा अधिकार, निजता, सुरक्षा, डीपफेक और तमाम ऐसी बातें जो सामाजिक तानेबाने की परीक्षा ले सकती हैं। हमें इस पर नजर रखनी होगी।

भारत को अपने बढ़ते डिजिटल कद का लाभ लेते हुए एक नियामकीय ढांचा तैयार कराना चाहिए जो नागरिकों के डेटा की सुरक्षा करे। इसके लिए वैश्विक सहयोग करना चाहिए। कानूनी कमियों को दूर किया जाना चाहिए। भारत में सार्वजनिक क्लाउड सेवा बाजार के 2028 तक 25.5 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय डेटा निगम के मुताबिक यह सालाना 24.3 फीसदी की दर से बढ़ेगा। बिना मजबूत नियमन के यह वृद्धि केवल विदेशी संस्थाओं को ही लाभ पहुंचाएगी। जेनरेटिव एआई के कारण उत्पादकता सर्वथा नए क्षेत्र में पहुंच रही है। ऐसे में भारत को अपने डेटा पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए।

Date: 06-06-25

हादसों से सबक सीखो

संपादकीय

विराट कोहली की टीम आरसीबी की पहली आईपीएल जीत का जश्न तब शोक में बदल गया जब बेहिसाब संख्या में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जुटे प्रशंसक बेकाबू हो गए और भगदड़ मच गई। भगदड़ में कुचले जाने से 11 प्रशंसक जान गंवा बैठे और 30 से अधिक घायल हो गए। प्रशंसकों का दोष क्या था । वे तो बस विजेता खिलाड़ियों की झलक पाना चाहते थे। ऐसे मौकों पर क्या होता है, नेताओं में शोक संवेदना जताने की होड़ लग जाती है, मुआवजे की घोषणा, जांच के आदेश और विपक्ष की आरोपबाजी । कुछ निलंबन, कुछ तबादलों और मंत्रियों और नेताओं के अस्पताल दौरों के बाद सब भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। याद नहीं पड़ता कि देश में पहले घट चुकीं ऐसी सैकड़ों घटनाओं में किसी जांच में किसी को दोषी पाया गया हो या सजा हुई हो। जीत का जश्न मनाने के लिए तीन लाख से ज्यादा लोग जुटे थे। वे किसके कहने पर पहुंचे थे। 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में हादसों के लिए कोई जिम्मेदार क्यों नहीं होता जबकि रैलियों, धार्मिक आयोजनों में भगदड़ का दर्दनाक इतिहास रहा है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में 35,000 दर्शकों की क्षमता है, तो इतनी भीड़ जुटा कर फ्री एंट्री का नाटक क्यों किया गया। प्रवेश के लिए एंट्री फ्री थी तो फ्री टिकट क्यों बांटे जा रहे थे। भगदड़ तो मचनी ही थी क्योंकि प्रशंसक अलग-अलग दरवाजों से स्टेडियम में घुसने में जुटे थे। पुलिस के लिए उन पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो गया, हल्के बल प्रयोग से अफरा तफरी फैल गई और खुशनुमा माहौल गमगीन हो गया। हादसों से सबक लेने की बजाय हमारी सरकारें और प्रशासन अगले हादसे का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे आयोजनों के लिए जहां बेशुमार भीड़ के आने की संभावना हो स्पष्ट रणनीति क्यों कहीं बनाई जाती। लोग सड़कों पर जुटने की बजाय सड़कों के दोनों ओर कतारबद्ध खड़े हों और उन्हें एक सीमा से आगे जाने की इजाजत न हो जैसा बड़े नेताओं के रोडशो में होता है तो ऐसी विक्ट्री रैली की शान भला किसे मंजूर नहीं होगी। लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को करीब से देख सकेंगे और हादसे भी कम होंगे। आईपीएल जैसे तमाशे से करोड़ों में खेल रहे बीसीसीआई और टीम मालिकों पर भी हादसे के मुआवजे की जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए।

Date: 06-06-25

कैसे बने हमारे लिए वरदान

रजनीश कपूर

1.4 अरब से अधिक आबादी वाले देश भारत को दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश माना जाता है। यह जनसंख्या, विशेष रूप से इसकी युवा शक्ति, देश के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रस्तुत करती है, जिसे जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) के रूप में जाना जाता है। लेकिन यह लाभांश तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इसे सही नीतियों, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन के माध्यम से उपयोग किया जाए।

जनसांख्यिकीय लाभांश उस आर्थिक विकास की संभावना को दर्शाता है जो तब उत्पन्न होती है जब किसी देश की कार्यशील आयु (15-64 वर्ष) की संख्या, गैर- कार्यशील आयु (14 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक) की संख्या से अधिक होती है। भारत में 2020 तक औसत आयु 28 वर्ष थी, जो इसे विश्व के सबसे युवा देशों में से एक बनाती है। इसके विपरीत, चीन और विकसित देशों जैसे जापान, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में औसत आयु क्रमशः 37, 45 और 49 वर्ष है। युवा शक्ति देश की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दे सकती है बशर्ते इसे सही दिशा में उपयोग किया जाए। चीन ने 1980-90 के दशक में अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को प्रभावी ढंग से उपयोग करके आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर कदम रखा। चीन ने अपनी युवा जनसंख्या को शिक्षित और कुशल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया। आज चीन की साक्षरता दर 97% है, जबकि भारत की 75% है। चीन ने बड़े पैमाने पर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और शहरीकरण ने लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया। यह भारत के लिए सबक है, जहां विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार वास्तव में घट रहा है। चीन ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति मजबूत की और सस्ते श्रम के साथ उच्च उत्पादन क्षमता का लाभ उठाया। इससे न केवल आर्थिक विकास हुआ, बल्कि वैश्विक बाजार में चीन की हिस्सेदारी भी बढ़ी।

भारत की तुलना में जहां बुनियादी ढांचा अभी भी अपर्याप्त है, चीन का दृष्टिकोण अधिक प्रभावी रहा । भारत की विशाल और युवा संख्या कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जो इसे अभिशाप बनने की ओर ले जा सकती हैं। हर साल लगभग 12 मिलियन युवा भारतीय कार्यबल में शामिल होते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था 7 मिलियन नौकरियां ही पैदा कर पाती है। इससे बेरोजगारी और अल्परोजगार की की समस्या बढ़ रही है। भारत में 95% इंजीनियरिंग स्नातक सॉफ्टवेयर विकास जैसे ज्ञान आधारित रोजगार के लिए अनुपयुक्त हैं। तीन-चौथाई से अधिक स्नातकों को बुनियादी अंग्रेजी बोलने में कठिनाई होती है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ी बाधा है। भारत सरकार शिक्षा पर अपनी जीडीपी का 3% और स्वास्थ्य पर 1.2% खर्च करती है, जो चीन (5.5%) और ब्राजील (9%) जैसे देशों से काफी कम है। इससे मानव पूंजी का विकास बाधित होता है। भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश विभिन्न राज्यों में अलग-अलग समय पर उपलब्ध है। केरल की जनसंख्या वृद्ध हो रही है, जबकि बिहार में कार्यशील आयु की जनसंख्या 2051 तक बढ़ती रहेगी। भारत को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में निवेश बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जैसी पहल मजबूत करनी होंगी। उद्योग – अकादमिक सहयोग से आधुनिक नौकरियों की मांग के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जा सकती है। भारत को विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा, जैसा चीन और पूर्वी एशियाई देशों ने किया । श्रम- गहन विनिर्माण को बढ़ावा देने से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। इसके लिए नीतिगत सुधार और व्यापार करने में आसानी पर ध्यान देना होगा। भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर हाल के वर्षों में घटी है। लचीली नीतियां जैसे ऑनलाइन प्रशिक्षण और घर से काम करने की सुविधा, महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने में मदद कर सकती हैं। समान वेतन और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

भारत को सड़कों, रेलवे, और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना होगा। इससे न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि विदेशी निवेश भी आकर्षित होगा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उत्पादक कार्यबल सुनिश्चित करती हैं। हालांकि भारत में प्रजनन दर घट रही है, फिर भी परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की जरूरत है। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से अवांछित प्रजनन को कम किया जा सकता है। यदि भारत इन क्षेत्रों में सही नीतियां लागू करता है तो उसकी जनसंख्या निश्चित रूप से वरदान बनेगी, न कि अभिशाप । भारत की विशाल और युवा संख्या ऐसी संपत्ति है जो इसे वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बना सकती है। समय की मांग है कि भारत अपनी जनसांख्यिकीय शक्ति को पहचानने और इसे आर्थिक-सामाजिक प्रगति के लिए उपयोग करे ।

Date: 06-06-25

भगदड़ से सबक

संपादकीय

आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की जीत का जश्न मनाने जुटी भीड़ में भगदड़ और ग्यारह लोगों की मौत बहुत दुखद है। बुधवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर यह हादसा जरूरत से ज्यादा भीड़ के जुटने और प्रबंधन के अभाव की वजह से हुआ है। सवा अरब से भी ज्यादा आबादी वाले इस देश में किसी एक जगह किसी प्रयोजन से जुटने वाली भीड़ अब व्यापक चिंता का विषय बनने लगी है। बताया जा रहा है कि स्टेडियम में 35 हजार लोगों के लिए जगह थी, पर दो लाख से भी ज्यादा लोग जुट गए। इतनी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन सक्षम नहीं था। अब प्रदेश सरकार स्वाभाविक ही आलोचनाओं के निशाने पर आ गई है और आरोप- प्रत्यारोप की बौछार शुरू हो गई है। तमाम राजनीति से परे रहते हुए हमें यह जरूर देखना चाहिए कि हम अपने देश में बढ़ती भीड़ और उसके प्रबंधन को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? बेंगलुरु में जो त्रासद हादसा हुआ, वह उदासीनता या लापरवाही की एक मिसाल भर है। बीते जनवरी महीने में महाकुंभ, प्रयागराज में और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जैसी भगदड़ मची थी, उसे भला कैसे भुलाया जा सकता है ?

अब सवाल यही है कि महाकुंभ हादसे से अगर बेंगलुरु जैसे विकसित, जागरूक शहर ने कुछ नहीं सीखा है, तो अन्य शहरों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्रिकेट, आरसीबी, विराट कोहली के प्रति दीवानगी ऐसी है कि पेशेवर युवक- युवतियां भी ऑफिस में काम और लैपटॉप छोड़कर स्टेडियम की ओर दौड़ पड़े। उनमें से कुछ कभी नहीं लौटेंगे। जो नुकसान हुआ है, उसकीक्षतिपूर्ति कभी नहीं हो पाएगी।

लगभग पचास घायल क्रिकेटप्रेमी भी ऐसी जानलेवा भगदड़ को कभी भूल नहीं पाएंगे, जो जश्न मनाने गए, पर घायल होकर लौटे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उचित ही अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और पीड़ितों के परिजन के लिए 10-10 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है। भगदड़ की मजिस्ट्रेट जांच होगी और उसके परिणामों को जरूर उजागर करना चाहिए। आम तौर पर भगदड़ की वजहों को छिपाने की कोशिश होती है। प्रशासन किसी न किसी बहाने के पीछे छिपकर केवल भीड़ को जिम्मेदार ठहराने को लालायित रहता है। प्रशासन की यह कोताही केवल बेंगलुरु तक सीमित नहीं है, इसे हम तमाम शहरों में देख सकते हैं। विशेष रूप से तीर्थ नगरियों में जिस तरह से भीड़ जुटती है, वह वास्तव में त्रासदी को न्योता देती है।

बेंगलुरु में यह कार्यक्रम क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था, पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसी भी जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लिया है। किसी धर्मस्थल पर भगदड़ होती है, तब भी ऐसा ही होता है। धर्मस्थल के प्रबंधक हादसे की स्थिति में पल्ला झाड़ लेते हैं। ठीक इसी तरह से क्रिकेट से होने वाली कमाई पर बीसीसीआई का हक है, पर उसके किसी आयोजन में भगदड़ हो जाए, तो रत्ती भर भी अपयश उसे नहीं चाहिए। आईपीएल के चेयरमैन का यह त्रासद बयान देखिए, ‘हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसे आयोजन की योजना बनाई जा रही है। अगर भविष्य में ऐसे आयोजन की योजना बनाई जाती है, तो उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।’ ऐसे में, अव्वल तो लोगों को ही समझना होगा कि वह किसी भी प्रकार की आस्था या दीवानगी की वजह से अपनी जान जोखिम में न डालें ? किसी भी अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा न बनें। भीड़ की आशंका देखें, तो प्राथमिकता से खुद को अलग ले जाकर सुरक्षित करें।