03-09-2020 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:03-09-20

Date:03-09-20

Control Hate

An opportunity to hold Facebook to account mustn’t be lost in politicking

Editorials

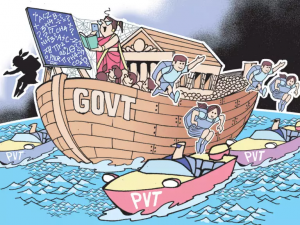

It is now Indian government’s turn to rap Facebook even as the company faces international scrutiny for its gatekeepers overlooking hate speech in India. Union minister Ravi Shankar Prasad’s letter to Facebook CEO Mark Zuckerberg accuses Facebook India’s employees of anti-right wing bias, “interference in India’s political process through gossip, whisper and innuendo”, and “abusing” central ministers. More seriously, he has alleged that Facebook hasn’t acted against anarchic and radical elements using the platform to destroy social order and foment violence.

Meanwhile, its India public policy head reportedly made a case for condoning rabid hate speech by BJP legislator T Raja Singh and some others, warning that a ban could hurt the company’s India business, while also posting messages to other Facebook employees on an internal group which display, if anything, pro- rather than anti-right wing bias. Zuckerberg cannot shirk from addressing Prasad’s charges, which are of a serious nature. But the minister has also let go an opportunity to lay out the big picture of Indian laws, public order and national interests, which are straining under Facebook’s inability to regulate itself.

A bipartisan tone and tenor was needed but the minister failed to rise beyond BJP’s specific grievances. The widely awaited official Indian response to a transnational tech giant, which has acquired heft that rivals sovereign nations, thus failed in addressing the huge domestic and geopolitical risks of Facebook’s failures. Contrast this diminution to the applause in world capitals when India took on China over its trojan TikTok. Facebook’s lax policing of hate speech has enabled riots and lynchings in India. Grave threats to national security also loom large. A Russian influence operation on Facebook targeting US left wing voters has been uncovered; US intelligence agencies worry about Chinese and Iranian interference too. India with its fraying social fabric could be the next target of influence operations by hostile nations (if it isn’t already there), generating hate messages and propaganda from both right and left wing perspectives to undermine social cohesion and foment internal violence.

Its political neutrality in doubt and under parliamentary committee scrutiny, Facebook must initiate a cleanup or be made to do so. There can be no justification for allowing hate speech on public platforms, of whatever political colour or ideological leaning. If electoral imperatives prevent government from offering a clean and politically neutral solution for social media regulation, a bipartisan parliamentary committee must perform this critical function.

Date:03-09-20

Heart Of The Problem

NEP 2020 charts new road map, but fails to make public schoolteachers accountable

Geeta Gandhi Kingdon and Arvind Panagariya, [ Geeta Kingdon is Professor of Education Economics at University College, London. Arvind Panagariya is Professor of Economics at Columbia University, New York ]

Among the positives, we mention four. First, the policy makes early childhood care and education for children in the 3-6 year age group an integral part of school education. Given that a disproportionately large part of a child’s brain develops prior to 6 years of age, this is an important step in the right direction.

Second, the policy gives priority to imparting foundational literacy and numeracy by the time a child enters 3rd grade. Currently, a large proportion of children arrive in 3rd and higher grades without these skills and are unable to follow the curriculum. The result is poor educational outcomes in the higher grades.

Third, the policy proposes to end the hard separation of secondary school curriculum into science, arts and commerce. Instead it would allow students to take courses across these fields, thereby encouraging broad-based learning.

Finally, the policy proposes to integrate vocational education into the regular school curriculum. This is a stigma-free way to impart basic skills to all including those who eventually opt for the academic stream. It will do more for skilling the workforce than the existing skilling programmes.

The heart of the problem in school education, however, is the extremely poor delivery of outcomes by public schoolteachers. On average private schoolteachers, though less qualified, deliver better outcomes because they make more effective use of whatever qualifications they do have. The difference in behaviour stems from the difference in accountability: They face reprimand including dismissal if they fail to perform their duties but the same is not true for public schoolteachers.

Unsurprisingly, even parents with limited means are progressively moving their children out of public schools to low-fee budget private schools. According to official District Information System for Education (DISE) data, enrolment fell by 2.38 crore in public elementary schools and rose by 2.11 crore in recognised private unaided elementary schools between 2010-11 and 2017-18. With total enrolment rising, there was also probably an increase in enrolment in unrecognised private schools on which DISE does not collect data.

The exodus has given rise to the phenomenon of emptying of public elementary schools. Thus, in 2017-18, 68% of all public elementary schools in the country had less than 100 students each and, on average, had only 45 students. Taking into account officially recognised inflation of enrolments to procure larger ration under the Midday Meal Scheme and also student absence, individual classes in these schools averaged no more than 5 to 7 students on any given day. Such small classes are pedagogically inefficient; they also cost more than Rs 40,000 per pupil per year in just teacher salaries.

In many states, the situation is catastrophic. As per DISE data, the average enrolment per public elementary school in 2017-18 was just 34 in Himachal Pradesh, 39 in Uttarakhand, 40 in Jammu & Kashmir, 63 in Madhya Pradesh and 97 in Uttar Pradesh.

To its credit, NEP 2020 recognises the problems of emptying of public schools and poor student achievements. But the solutions it offers such as school consolidation, creation of school complexes and additional teacher training address symptoms rather than the root cause of the problem. Deep down, it is the absence of any teacher accountability whatsoever that is behind the poor educational outcomes in public schools. The emptying phenomenon will not go away after consolidation and additional skills will not improve outcomes if teachers won’t use those skills.

If it is the case that accountability of teachers in public schools is politically a non-starter, it is time to confront this fact for what it is. If we choose to look the other way, we only commit ourselves to condemning yet more generations of students to poor outcomes. The argument that it is the duty of the government to run schools is not good enough when precisely those for whom it runs them pay the price.

Likewise, the argument that we can fix the system this time around sounds hollow when we have failed to do it after promising it repeatedly over the last several decades and even now find ourselves unable to acknowledge, let alone address, the problem of accountability. How many more generations of children must pay for such an ideologically driven defence of public schools?

The hard reality is that few among the decision makers at the Centre or in the states send their own children to public schools. Instead, it is low income families that rely disproportionately on these schools. To be fair to the taxpayer whose hard earned rupees pay for public education, it is time to consider giving these families vouchers worth some minimum amount that they can take to the school of their choice. If we can give government employees Rs 27,000 per year to defray a part of the cost of their children’s education, why deny at least a fraction of this sum to low-income families?

Victory in a long battle for equal opportunities

With the grant of permanent commission, women officers of the Indian Army will have clarity on their career paths

Jasmine Kaur is Wing Commander (retired), Indian Air Force

This year shall be remembered as a landmark in Indian military history for years to come. The Supreme Court of India, on February 17, delivered a much-anticipated ruling that allows women to serve as permanently commissioned (PC) officers in 10 combat support arms and services of the Indian Army. The Supreme Court also directed the central Government to rescind the embargo on command appointments for women officers.

This July, the government issued formal sanction offering PC to women officers of the Indian Army. This is the culmination of a struggle for equal opportunity that began almost 27 years ago when the Army inducted the first batches of women as officers in non-medical corps .

Culmination of a struggle

I call the judgment iconic not only because it allowed women officers equal opportunities to serve in the Indian Army but also because the judgment addressed the issue of regressive mindsets. The onus of implementing this change rests with the leadership, but the direction has been shown.

The Indian armed forces began inducting women in the non-medical branches in the year 1992, as short service commission (SSC) officers. The scheme initially allowed for a five-year service period, which was revised to 14 years. In the armed forces, both men and women opt for the Short Service Commission. However, upon completion of 14 years of service, male officers could get a permanent commission. Women officers who had put in the same number of years of service, were denied this privilege.

In a quest for equality, many officers of Indian Army and Indian Air Force (Lieutenant Colonel Seema Singh was one of the first from the Army) filed cases in the Delhi High Court seeking to remove discrimination between genders. I was one of the petitioners from the Indian Air Force, fighting for Permanent commission (Jasmine Kaur vs. Union of India WP (C) 8492/2009). In 2010, the case was adjudicated in favour of granting PC to women officers, thus paving the way forward.

The Indian Air Force was first among the three services to grant PC to SSC women officers. The Indian Army chose to appeal in the Supreme Court, citing reasons of peculiar service conditions and operational requirements. A notification by the Government of India in 2019, suggested PC to women officers with less than 14 years of service, practically leaving a sizeable set of senior women officers out of the gambit. Now with this judgment, women who don ‘The Olives’, have finally obtained parity with their male counterparts.

The Supreme Court also issued a directive to ensure that women are not restricted to staff duties. Approximately 30% of women officers in the Indian Army are deployed in combat zones (Civil appeal Nos 9367-9369 of 2011 Secretary, Ministry Of Defence vs Babita Puniya & Ors.) performing similar duties like other officers. The policy issued by the government of India in 2019, was discriminatory to exclude them from command positions.

Implications of judgment

With the grant of PC, women officers will now be entitled to serving till the age of retirement and not forced to look for alternative careers after 14 years. This will provide clarity on their career paths and place women officers on an equal footing with men for promotions, professional growth, and provide job security.

Despite forming a relatively minuscule 3.29% of the total strength of the Indian Army, women in all branches of the army have served shoulder to shoulder with male officers in operational field areas (The Indian Air Force has almost 13% women in the officer cadre). Selection for command appointments in the Indian Army eluded women officers earlier. Now, women officers can be considered for command roles, career postings and many other opportunities to distinguish themselves professionally.

A grant of PC will accrue many other employee benefits, as, ‘In service career courses’ (such as the National Defence College, College of Defence Management, the Army War College, etc), the Defence Services Staff College, options in higher studies (such as a Master of Business Administration or a Master of Technology), pension, ex-servicemen status and consequent benefits to name a few.

In addition, allowing a motivated set of experienced women officers in permanent cadre would be a small way to mitigate the shortage of officers (estimated at 18% of the authorised strength (Civil appeal Nos 9367-9369 of 2011, Secretary, Ministry Of Defence vs Babita Puniya & Ors.) in the Indian Army.

Warfare is changing

With women already in combat support arms and Services, is the entry of women in combat arms the logical next step? Is the patriarchal mindset in India the only hurdle in allowing the entry of women into combat arms? Are there social issues in exposing our women to hazardous combat situations or capture by enemy forces? Given the evolving nature of warfare supported by technology, many of us do not consider this a question of gender ability but of performance, opportunity, and a fighting chance. However, each of these questions merits separate discussions, determined by the maturity and mindset of the system.

Countries such as the United Kingdom and the United States have been conservative about women in their respective combat arms, while others like the Israeli Defense Forces have achieved widespread integration of women. I am sure we are on the correct path to further integration in future.

Existing policy

Before we hail this step, another question needs to be addressed. Will women get the opportunity to directly join the services as permanently commissioned officers? I ask this with knowledge on the rationale behind the introduction of the SSC cadre. The terms of employment of short service commission are subject to change and conversions into PC are based on force requirements. It is possible that based on cadre forecast, an SSC officer may not ever get a chance of converting to PC if there are no vacancies. This policy fairly applies to all SSC officers irrespective of gender. However, it must be noted that for women, the SSC is the only inroad into the armed forces (except the Medical Corps). There is no provision for women to choose defence as a long-term career right at the outset as a PC officer. When parity of allowing entry of women as permanent cadre is attained, it would truly be a level-playing field in terms of equal opportunity and career advancement.

शिक्षकों पर निर्भर शिक्षा नीति का भविष्य

जगमोहन सिंह राजपूत, ( लेखक शिक्षा एवं सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत हैं )

शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, जिससे सभी जुड़े हैं। प्रत्येक पीढ़ी भावी पीढ़ी को अपने से अधिक सुरक्षित और संपन्न भविष्य प्रदान करने के लिए हर प्रकार का उद्यम करती है। प्रगति और विकास इसी मानवीय अपेक्षा और अभिलाषा को पूरा करने के लिए पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नीतियों और परियोजनाओं के स्वरूप में निर्धारित होते हैं। इन नीतियों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शिक्षित और कुशल मानव-शक्ति की आवश्यकता होती है, जिन्हेंं शिक्षा व्यवस्था तैयार करती है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति, आर्थिक संपन्नता और सुरक्षा का आधार उसकी शिक्षा व्यवस्था की सतर्कता, गुणवत्ता, गतिशीलता और हर प्रकार के परिवर्तन के सार तत्व को अपने में समाहित कर सकने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसी को ध्यान में रखकर पिछले वर्षों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए एक के बाद एक दो समितियां गठित की गईं। इन दोनों समितियों ने अनेक स्थानों, संस्थाओं का भ्रमण किया, विशेषज्ञों तथा संस्थाओं को आमंत्रित किया, उनसे चर्चा की, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और अपने प्रश्न पूछे। देश के सभी पंचायतों, व्यक्तियों, अध्यापकों, प्राध्यापकों को भी कहा गया कि वे अपनी राय दें। इस अप्रत्याशित राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श का नई शिक्षा नीति के रूप में अद्भुत परिणाम सामने आया। संस्थाओं में और जमीनी स्तर पर, जो समस्याएं दशकों से उपस्थित रही हैं, उनकी बेबाक जानकारी समितियों को मिलीं। उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि स्थानीयता में सोचे गए और व्यावहारिक अनुभव के बाद प्रस्तुत किए गए अनेक समाधान आंख खोलने वाले थे। लोग कितनी गहराई से शिक्षा में रुचि लेते हैं, यह सामने आया। इससे न केवल नीति-निर्माताओं की समझ बढ़ी, बल्कि यह भी अनुमान लगाना सहज हुआ कि नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग देने के लिए समाज कितना उत्सुक है।

शिक्षा से हर वर्ग को अपेक्षाएं हैं। हर वर्ग को अच्छे स्कूल में अच्छी गुणवत्ता वाली और कौशल सिखाने वाली शिक्षा चाहिए। उन्हें ऐसी शिक्षा चाहिए, जो जीविकोपार्जन के लिए दर-दर भटकाए नहीं, बल्कि व्यक्तित्व में आत्मविश्वास भर दे। सामान्य जन शिक्षा से अपेक्षा करते हैं कि वह उनके बच्चों को चरित्रवान बनाए। वे भारतीयता से विमुख न हों। अपनी संस्कृति, विरासत और परंपरा से परिचित हों। लोग चाहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों से बच्चों का परिचय अवश्य ही कराया जाना चाहिए। नैतिकता और मानवीय मूल्यों तथा संवैधानिक अपेक्षाओं से बच्चों को परिचित कराने की आवश्यकता पर भी हर तरफ से सुझाव आए। इसका उत्तरदायित्व व्यवस्था, सरकार, समाज और खासकर अध्यापकों को स्वीकार करना होगा। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं नीति में आनीं चाहिए। बच्चों पर पाठ्यक्रम के बोझ की चर्चा प्रमुखता से हुई। खेलों पर लगातार कम होते ध्यान से भी समितियों के सदस्यों को परिचित कराया गया। यह भी उभरा कि कक्षा के बाहर की गतिविधियां लगातार घटती जा रही हैं। बच्चों पर बस्ते के बोझ से अधिकांश माता-पिता भी त्रस्त थे, विशेषकर निजी स्कूलों से जुड़े पालकों ने इस ओर विशेष ध्यान दिलाया। होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क को लेकर अनेक सुझाव आए। यहां पर सभी सुझावों की ओर इंगित करना संभव नहीं होगा, मगर 2020 की शिक्षा नीति अनेक ऐसे सुझाव लेकर आई है, जिनका क्रियान्वयन भारत की शिक्षा का पूरा परिदृश्य बदल सकता है। अब बस्ते का बोझ कम होगा। परीक्षा पद्धति बदल जाएगी। अंकों की दौड़ को लेकर जो तनाव सारे देश में फैल जाता था, उसे कम करने की संस्तुति की गई है। इससे परीक्षा का भय कम होगा। जो पढ़ा-सीखा है, उसको रट लेने की आवश्यकता अब नहीं होगी, बल्कि उसे समझना होगा और यह सीखना होगा कि उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, जिसका उपयोग बच्चे उसे प्राप्त करते समय ही जान न लें। मूल्यांकन को लेकर जो विशेष संस्तुतियां की गई हैं, वे कोचिंग संस्थानों से बच्चों और उनके पालकों को मुक्ति दिलाने की क्षमता रखती हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा को माध्यम बनाने का प्रश्न प्रारंभ से ही अत्यंत संवेदनशील रहा है। शिक्षा और उसकी विधा तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से सभी स्वीकार करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। नई नीति त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति करती है। वह माता-पिता, स्कूल या राज्य सरकार पर बिना कोई दबाव डाले दोहराती है कि मातृभाषा माध्यम ही उचित है। इसके अलावा कौशलों के सीखने और कक्षा छह से ही व्यावसायिक शिक्षा से व्यावहारिक परिचय कराने संबंधी उसकी संस्तुतियां अत्यंत सराहनीय और सामयिक हैं। अब बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने के अवसर मिलेंगे।

अध्यापकों की क्षमताओं पर शिक्षा की गुणवत्ता निर्भर करती है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी अध्यापक पूर्णरूपेण प्रशिक्षित और संतुष्ट हों। उनकी नियुक्ति नियमित हो और कक्षा में उचित छात्र-अध्यापक अनुपात लागू हो। अध्यापकों को प्रशासनिक कार्यों से अलग रखा जाए। अधिकारी गण शिक्षकों का सम्मान करें और उनकी सभी आवश्यकताएं प्रमुखता के आधार पर पूरी होती रहें। 1964-65 में देश के चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण के चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे और यह सिद्ध कर दिया गया था कि वही भविष्य के कार्यक्रम होने चाहिए। अब इसे स्वीकार कर लिया गया है। इस पर समितियों को अनेक सुझाव मिले थे। सभी चाहते हैं कि हर अध्यापक स्वयं एक विकसित व्यक्तित्व का धनी हो और वह स्वयं भी जीवनपर्यंत अध्ययन और अध्यापन में आगे बढ़ता रहे। नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन और भावी भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापकों की ही होगी।

![]() Date:03-09-20

Date:03-09-20

स्वास्थ्य सेवा का डिजिटलीकरण

संपादकीय

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन का क्षेत्र अत्यंत जटिल है क्योंकि इसमें संवेदनशील निजी डेटा, स्वास्थ्य सुविधा सेवाएं, बीमा क्षेत्र तथा चिकित्सा शोध जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। जाहिर है इसके तमाम गंभीर वाणिज्यिक और सामाजिक निहितार्थ तो हैं ही इसके साथ ही निजता की चिंता भी इसमें शामिल है। महामारी के बाद चिकित्सकों से ऑनलाइन मशविरों, टेलीमेडिसन और ऑनलाइन दवा मंगाने के मामले बढ़े हैं। जल्दी ही देश की एक अरब से अधिक आबादी के लिए भी टीकाकरण की जरूरत पड़ेगी। पहले ही स्वास्थ्य क्षेत्र के काफी डेटा का डिजिटलीकरण हो चुका है और इसमें तेजी से इजाफा होगा। ऐसे में जितनी जल्दी डेटा को कानूनी संरक्षण मिलेगा उतना अच्छा। बहरहाल, सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए बहुत कम समय दिया गया है। चूंकि स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति के लिए कोई निजी डेटा संरक्षण के रूप में विधायी बुनियाद मौजूद नहीं है इसलिए और भी गंभीर कमियां होना तय है। प्रस्तावित कानून सन 2018 से लंबित है और जनता के लिए जारी मसौदा भी गंभीर चिंताओं का सबब है।

प्रस्तावित स्वास्थ्य नीति में नागरिकों को ‘डेटा प्रिंसिपल’ करार दिया गया है जबकि अस्पताल और चिकित्सक ‘स्वास्थ्य सूचना प्रदाता’ तथा सरकार एवं उसकी एजेंसियों को ‘स्वास्थ्य सूचना उपयोगकर्ता’ कहा गया है। नीति में एकीकृत डेटा भंडारण व्यवस्था की बात कही गई है। रिकॉर्ड भले ही अलग-अलग सेवा प्रदाताओं के पास रहें लेकिन वे विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी के जरिये जुड़े रहेंगे। यह आईडी आधार की तर्ज पर होगी और उसे आधार से जोड़ा जा सकेगा। यह पहले से मौजूदा एक आईडी प्रणाली का अनावश्यक दोहराव है। साझा डेटा मानकों वाली ऐसी एकीकृत प्रणाली लोगों को कहीं भी इलाज कराने की सुविधा देगी और उनकी बीमारियों के बारे में कहीं से भी पूरी जानकारी जुटाई जा सकेगी। डेटा संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ‘संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी’ जुटाने की इजाजत होगी। इसमें तमाम अनावश्यक और अप्रासंगिक आंकड़े शामिल हैं। इसमें वित्तीय जानकारी, भौतिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के आंकड़े, यौन जीवन और यौन अभिरुचि, जेनेटिक आंकड़े और धार्मिक तथा राजनीतिक मान्यता से जुड़े आंकड़े शामिल होंगे। यह समझना मुश्किल है कि स्वास्थ्य सुविधा के लिए इतनी जानकारियों की क्या आवश्यकता है। नीति में स्थानीय दवा दुकानों तक को ऐसी जानकारी जुटाने के काम में लगाया जाएगा। इसका मतलब जहां वे सभी वैधानिक रूप से इस नीति के दायरे में होंगे वहीं इसका अर्थ यह भी है कि डेटा के लीक होने की आशंका भी रहेगी।

इतना ही नहीं इस डेटा को सरकार तथा सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसियों से साझा किया जाएगा। गोपनीय या पहचानरहित डेटा समेकित रूप में स्वास्थ्य और चिकित्सा शोध, अकादमिक शोध, सांख्यिकीय विश्लेषण तथा नीति निर्माण के लिए तथा संग्रह करने के लिए भी उपलब्ध होगा। यह नियम किसी भी उद्देश्य के लिए डेटा साझा करने को उचित ठहराता है। सैद्धांतिक रूप से डेटा संग्रह के पहले लोगों की सहमति ली जाएगी और सिद्धांतत: उस सहमति को वापस भी लिया जा सकता है। परंतु व्यवहार में यह संभव नहीं नजर आता क्योंकि आंकड़ा कई हाथों से गुजरकर, कई जगह बंट चुका होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति की आवश्यकता है। समझदारी से बनी नीति बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करेगी। परंतु मौजूदा मसौदा नीति बिना देश के नागरिकों की निजता का ध्यान रखे इस डेटा के वाणिज्यिक इस्तेमाल की राह आसान करती दिखती है।

Date:03-09-20

किसानों की बेहतरी के लिए एकीकृत कृषि आवश्यक

सुरिंदर सूद

अगर देश में खेती को छोटे और सीमांत भूस्वामियों के लिए आकर्षक बनाना है तो इस क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने होंगे। ध्यान रहे कि देश के कुल कृषकों में 85 फीसदी इसी श्रेणी में आते हैं। अब तक सुधार के नाम पर अलग-अलग पैबंद लगाने की कोशिश की गई है, उसके नतीजे भी महसूस किए जा सकते हैं लेकिन कृषि क्षेत्र की संपूर्ण संभावनाओं का दोहन करना अभी बाकी है। उसके लिए मौजूदा फसलों पर केंद्रित खेती को त्यागकर ऐसी एकीकृत कृषि प्रणाली अपनानी होगी जिसमें कई तरह की फसलों के मिश्रण, पशुपालन और अन्य अनुषंगी उद्यमों की मिलीजुली व्यवस्था को अपनाना होगा। कृषि गतिविधियों का विविधतापूर्ण लेकिन अनुकूल मिश्रण करने का लाभ यह है कि एक गतिविधि के सह उत्पाद या बचेखुचे घटकों का इस्तेमाल दूसरे के लिए कच्चे माल के तौर पर किया जा सकता है। इस तरह उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल किया जा सकता है। इन संसाधनों में भूमि भी शामिल है। इसके अलावा इससे किसानों के लिए अपेक्षाकृत कम लागत पर वर्ष भर आय सुनिश्चित होती है।

पारंपरिक तौर पर किसान गाय और भैंस को खेती के लिहाज से आदर्श सहयोगी मानते रहे हैं। परंतु अब यह दायरा बहुत विस्तारित हो गया है और इसमें मुर्गी पालन, सूअर पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मशरूम की खेती, फूलों की खेती, बागवानी, कृषि वानिकी और बायो गैस उत्पादन आदि शामिल हैं। बहरहाल, इनमें से किसी भी उपक्रम का चयन सावधानीपूर्वक करना होगा। इस दौरान स्थानीय पारिस्थितिकी, स्थानीय संसाधनों और कच्चे माल, बाजार की मांग आदि का ध्यान रखना होगा। बस यह ध्यान रखना होगा कि उत्पाद एक दूसरे के अनुपूरक हों, न कि एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी। किसानों की अधिकांश चिंताएं जिनमें अपर्याप्त और अनिश्चित आय, रोजगार की कमी या प्रच्छन्न रोजगार (मौसमी खेती के कारण), उपज का खराब होना, किफायती ढंग से काम नहीं होना आदि को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित कृषि रणनीति बनाई जा सकती है। दो या अधिक उपक्रमों को एक साथ मिलाने के कई लाभ हैं। पहली बात तो यह कि इससे कुल मुनाफा बढ़ता है क्योंकि संबद्ध उत्पादों मसलन दूध, अंडे, मांस, मछली या शहद आदि को बाजार में बहुत अच्छी कीमत मिलती है। इसके अलावा इसमें पारंपरिक खेती के जोखिम भी कम रहते हैं। यदि किसी वजह से फसल खराब हो जाती है तो गैर कृषि कारोबार से होने वाली आय से किसान को मदद मिल जाती है। इतना ही नहीं इससे खेती मौसमी के बजाय एक पूर्णकालिक काम बन जाता है और किसान के पास हमेशा काम रहता है। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा करने से साल भर बाजार में बेचने लायक उपज मिलती रहती है और आय भी अपेक्षाकृत अच्छी होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्थायित्व भरी और पर्यावरण के अनुकूल खेती का लाभ मिट्टी को भी मिलता है और वह अधिक उर्वर होती है। इतना ही नहीं कचरे का पुनर्चक्रण होता है और किसान परिवारों को बेहतर पोषण मिलता है। इस समय विभिन्न राज्यों में एकीकृत खेती के लिए स्थान विशेष की खूबियों पर आधारित मॉडल विकसित करने को लेकर काफी शोध एवं विकास कार्य हो रहा है। इस दौरान कृषि पर्यावास की परिस्थितियों का पूरा ध्यान रखा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के कई संस्थान इस प्रयास में सहयोग और साझेदारी कर रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश स्थित मोदीपुरम स्थित भारतीय कृषि व्यवस्था अनुसंधान संस्थान (आईआईएफएसआर), एकीकृत कृषि व्यवस्था पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, जैविक कृषि पर अखिल भारतीय नेटवर्क कार्यक्रम तथा विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र आदि शामिल हैं।

इन केंद्रों ने पहले ही 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बड़े पैमाने पर एकीकृत कृषि व्यवस्था के नमूने विकसित किए हैं। स्थानीय किसान इन प्रयासों में सक्रिय रूप से साझेदार हैं और वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन कृषि मॉडल को अपनाया जाए। आईआईएफएसआर के अनुसार इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि किसान परिवारों और उनके पालतू पशुओं को पर्याप्त पोषण मिल सके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नकदी भी वे कमा सकें।

एक अनुमान के मुताबिक नई व्यवस्था अपनाने के लिए प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये से 24,000 रुपये तक का व्यय आएगा। यानी औसतन 11,500 रुपये प्रति हेक्टेयर। परंतु इससे महज दो से तीन वर्ष के भीतर कृषि आय में औसतन 2.7 गुना का इजाफा होगा। देशव्यापी प्रभाव आकलन सर्वेक्षण के अनुसार एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने वाले 73 फीसदी किसान इसे जारी रखना चाहते हैं। जाहिर है किसान इससे संतुष्ट हैं।

ऐसे में आश्चर्य नहीं कि विभिन्न कृषि गतिविधियों को एक दूसरे से जोड़कर एकीकृत कृषि शुरू करने का काम अब जोर पकड़ रहा है। कुछ राज्य सरकारें इस प्रणाली की उपयोगिता से संतुष्ट हैं और उन्होंने इसका आधिकारिक रूप से प्रचार-प्रसार भी शुरू कर दिया है। केरल और तमिलनाडु तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सन 2017 से ही अपने बजट में इसके लिए फंड का आवंटन कर रहे हैं। केरल ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से इसे बढ़ावा देने के लिए ऐसे 7,000 से अधिक विशिष्ट कृषि मॉडल तैयार किए हैं। तमिलनाडु के 34 जिलों में 10,000 से अधिक किसानों ने इस नई खेती को अपनाया है। जम्मू कश्मीर में 84 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी नई खेती गति पकड़ चुकी है। इन इलाकों में लोग अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना के तैयार फॉर्मूलों के आधार पर एकीकृत कृषि को अपना रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों से एकीकृत कृषि को प्रोत्साहित करने के मामले में मशविरा किया। यह काम राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और वर्षा आधारित कृषि कार्य योजना के तहत आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से की जा रही है। आशा है कि विभिन्न राज्य अपने किसानों की बेहतरी के लिए इन बातों पर ध्यान देंगे।

Date:03-09-20

वैश्विक स्तर पर नवाचार और भारत की स्थिति

आकाश प्रकाश, ( लेखक अमांसा कैपिटल से संबद्ध हैं )

मौजूदा कोविड-19 महामारी ने एक बार फिर सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए शोध और विज्ञान के महत्त्व की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। दुनिया भर के शोधकर्ता महामारी का टीका बनाने के लिए प्रयासरत हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था और कंपनियों के लॉकडाउन का शिकार होने के बाद कई तकनीकी रुझानों में भी तेजी आई है। तकनीक कभी इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं थी फिर चाहे मामला ई-कॉमर्स का हो, शिक्षा का या टेली-मेडिसन का। बल्कि तकनीकी व्यय में अब काफी सुधार हो रहा है क्योंकि कंपनियां डिजिटलीकरण और नए कारोबारी मॉडल पर खर्च कर रही हैं।

तकनीकी क्षेत्र के शेयरों में मार्च की गिरावट के बाद तेजी आ चुकी है और अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं। ऐपल पहली नॉन सॉवरिन कंपनी है जिसका बाजार पूंजीकरण 2 लाख करोड़ डॉलर से अधिक है। इससे पहले शोध एवं विकास तथा स्टार्टअप गतिविधियां कभी इतनी मजबूत नहीं थीं। एक प्रश्न यह भी है कि वैश्विक शोध एवं विकास व्यय में किसका क्या योगदान है और भारत इसमें कहां ठहरता है?

अमेरिका एक सदी से इस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक खर्च करने वाला देश है लेकिन बीते 20 वर्षों से चीन तेजी से उसके करीब आ रहा है। बीते एक दशक में अमेरिका में शोध एवं विकास पर खर्च केवल 43 फीसदी बढ़ा है जबकि चीन ने इसमें 200 फीसदी का इजाफा किया। सन 2018 में अमेरिका में शोध एवं विकास पर सकल घरेलू व्यय 580 अरब डॉलर था। चीन ने उसी वर्ष 550 अरब डॉलर खर्च किए। सन 2008 में अमेरिका और चीन का खर्च क्रमश: 400 अरब डॉलर और 125 अरब डॉलर था। दोनों देशों के बीच का अंतर तेजी से कम हुआ है। इतना ही नहीं शीर्ष दो देशों तथा अन्य देशों के बीच भी काफी अंतर है। शोध एवं विकास पर खर्च के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश जापान इस पर 200 अरब डॉलर से भी कम राशि खर्च करता है। चीन और अमेरिका इस क्षेत्र में कुल वैश्विक खर्च में 55 फीसदी के हिस्सेदार हैं। भारत का शोध एवं विकास खर्च करीब 12-13 अरब डॉलर है।

यदि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखें तो अमेरिका सन 1980 के दशक में शीर्ष में रहने के बाद अब जीडीपी के 2.8 फीसदी व्यय के साथ आठवें स्थान पर है। चीन फिलहाल जीडीपी का 2.2 फीसदी शोध एवं विकास पर खर्च करता है जबकि 2000 के दशक में यह राशि 0.9 फीसदी थी। चीन 12वें स्थान के साथ उभरते बाजारों में शीर्ष पर है। इजरायल और दक्षिण कोरिया जीडीपी का करीब 5 फीसदी हिस्सा शोध एवं विकास पर व्यय करते हैं जबकि भारत की हिस्सेदारी जीडीपी के बमुश्किल 0.6-0.7 फीसदी है। इतना ही नहीं सन 2008 के बाद से इसमें निरंतर गिरावट आ रही है। हम 1.7 फीसदी के वैश्विक औसत से भी पीछे हैं।

बीते दो दशक में विश्व स्तर पर शोध एवं विकास व्यय 4.6 फीसदी वार्षिक की दर से बढ़ा है जबकि वैश्विक जीडीपी वृद्धि 2.9 फीसदी रही। विश्व स्तर पर शोध एवं विकास व्यय जीडीपी के 1.4 फीसदी से बढ़कर 1.7 फीसदी हो गया। जीवन के हर क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए यह स्वाभाविक भी है। एक दिलचस्प पहलू यह है कि अमेरिका और चीन के शोध एवं विकास खर्च का क्रमश: 65 और 80 फीसदी हिस्सा विकास परियोजनाओं में लगता है, न कि बुनियादी शोध में। शोध एवं विकास की राशि अल्पकालिक वाणिज्यिक परियोजनाओं पर व्यय की जाती है ताकि एक विशेष उत्पाद या प्रक्रिया तैयार हो सके। यह यूरोपीय संघ के देशों के उलट है। फ्रांस और ब्रिटेन में शोध व्यय का 60 फीसदी से अधिक हिस्सा बुनियादी शोध पर खर्च किया जाता है। पैसा बुनियादी समझ बढ़ाने पर व्यय किया जाता है। अमेरिका और चीन अधिक वाणिज्यिक सोच रखते हैं।

वित्त पोषण के स्रोत की बात करें तो हर देश में कारोबार ही प्रमुख है बस स्तर अलग-अलग है। अमेरिका में शोध व्यय का 65 फीसदी खर्च कारोबारी जगत उठाता है। चीन और जापान मेंं यह अनुपात 76 फीसदी है। ब्रिटेन और फ्रांस में कारोबारी जगत केवल 54 फीसदी शोध व्यय उठाता है। सरकार हर जगह संतुलन कायम करती है।

कंपनियों के शोध एवं विकास व्यय पर नजर डालें तो शीर्ष 100 कंपनियां कुल व्यय का 50 फीसदी वहन करती हैं। सिलिकन वैली की बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां सबसे अधिक व्यय करती हैं। एमेजॉन का शोध व्यय 30 अरब डॉलर से अधिक है जबकि अल्फाबेट 26 अरब डॉलर इस पर खर्च करती है। यूरोपीय संघ में फोक्सवैगन 16 अरब डॉलर के साथ सर्वाधिक व्यय वाली कंपनी है। एशिया में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और हुआवे सालाना 15-15 अरब डॉलर शोध एवं विकास पर खर्च करती हैं। शीर्ष 10 में इकलौती गैर अमेरिकी कंपनी रोश है। फोक्सवैगन के अलावा सभी कंपनियां तकनीक या जीवन विज्ञान से जुडी हैं। शोध व्यय वाली विश्व की शीर्ष 20 कंपनियां तकनीक जीवन विज्ञान या वाहन क्षेत्र की हैं।

भारत की केवल एक कंपनी शोध एवं विकास पर व्यय के मामले में शीर्ष 100 में शामिल हैं। टाटा मोटर्स 35 करोड़ डॉलर की राशि इसमें व्यय करती है। बड़ी तकनीकी कंपनियों की बात करें तो शोध एवं विकास पर उनका व्यय भारत के सालाना व्यय से कई गुना है।

भारत बहुत पीछे नजर आता है लेकिन आंकड़े उन सैकड़ों शोध विकास केंद्रों को दर्ज नहीं करते जो वैश्विक कंपनियों ने स्थापित की हैं। हर बड़ी विदेशी कंपनी भारत में एक खास राशि इस मद में देती है। यह राशि कंपनियों के वैश्विक लाभ-हानि व्यय में दर्ज की जाती है लेकिन खर्च भारत में होती है। वैश्विक शोध-विकास शृंखला में भारत की अलग अहमियत है।

परंतु भारतीय कंपनियों को सुधार करना होगा। सरकार के पास शोध व्यय बढ़ाने के लिए संसाधन नहीं हैं, ऐसे में कंपनियों को आगे आना होगा। चीन ने बीते चार दशक में विदेशों से घर लौटे छात्रों में से 85 फीसदी यानी करीब 43 लाख की मदद से नवाचार मजबूत किया है। अमेरिकी आव्रजन नियमों को देखें तो वहां से भी भारतीयों का घर लौटना तय है। इन प्रतिभाओं का सकारात्मक इस्तेमाल होना चाहिए। निवेशकों को भी प्रोत्साहित करना होगा। हमारे बाजार कई बार अल्पावधि के लाभ और प्रतिफल पर केंद्रित रहती हैं। शोध पर होने वाले व्यय को मुनाफे से नहीं जोड़ा जा सकता। स्टार्ट अप के लिए भी हालात धीरे-धीरे अनुकूल हो रहे हैं।

भारत के पास शोध एवं विकास में वैश्विक रुतबा हासिल करने की क्षमता है। कहीं से काम करने की क्षमता हमारी ताकत है। हमें नवाचार में अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी।

कैसे आत्मनिर्भर बनेगा किसान

रवि शंकर

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि किसानों की बदहाली व्यवस्था की देन है। करीब अट्ठावन फीसद अन्नदाता कर्जदार हैं। एनएसएसओ के मुताबिक साहूकारों से सबसे ज्यादा 61,032 रुपए प्रति किसान औसत कर्ज आंध्र प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर 56,362 रुपए औसत के साथ तेलंगाना है और तीसरे नंबर पर 30,921 रुपए के साथ राजस्थान है। हमारे नीति नियंता ऐसी स्थिति कब पैदा करेंगे कि किसानों को अपनी उपज का अच्छा और पूरा दाम मिले और कर्ज लेने की नौबत ही न आए। इन आंकड़ों को देखने से साफ होता है कि किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए ज्यादा काम नहीं हुआ। नतीजा यह है कि कर्ज किसानों के लिए मर्ज बन रहा है और वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था का एक कड़वा सच यह है कि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए किसानी और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। लेकिन कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों का योगदान लगातार घटता जा रहा है। उदारीकरण के दौर में खेतिहर आबादी की आमदनी अन्य पेशेवर तबकों की तुलना में बहुत ही कम बढ़ी है। यह हकीकत है कि खेती घाटे का सौदा बन गई है। ज्यादातर किसान परिवार जीविका का कोई अन्य विकल्प मौजूद न होने की मजबूरी में ही खेती में लगे हैं। जिन्हें जरा भी कोई कोई काम शहरों में मिल जा रहा है, वे खेती का काम छोड़ कर दूसरे कामों में लग जाते हैं। खेतिहर मजदूरों के लिए तो दो जून की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती है।

देश के अधिकतर किसान सीमांत किसान हैं, यानी उनकी जोत बहुत अधिक नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आजादी के बाद से खेती-किसानी को लेकर जो घोषणाएं की जाती रही हैं, वे कोरी घोषणाएं ही साबित हुई हैं। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार और विकास की सर्वाधिक गुंजाइश तो है ही, साथ ही भारत का कृषि क्षेत्र जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उनका समाधान भी यह अभियान कर सकता है। भारतीय गांव जैविक खेती के महान प्रयोग स्थल बन कर उभर सकते हैं। इससे किसान का सशक्तिकरण तो होगा ही, देश और दुनिया के सम्मुख खड़ी पर्यावरणीय चुनौतियां भी कम होंगी।

अगर किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले, बाजार मिले, उत्पादकता बढ़ जाए और उत्पादन लागत कम हो, तो किसान खुशहाल हो सकता है। सरकारें हर साल कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ा देती है, लेकिन किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो जमीन पर काम होने चाहिए वे नहीं होते। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी अधिकार बनाने के लिए किसानों को आज भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इतना ही नहीं, आजादी के सात दशक बाद भी खेती-किसानी की इतनी ही तरक्की हुई है कि हमारे किसानों की औसत आय सरकारी दफ्तर में काम करने वाले सेवक से भी कम है। किसी राज्य में किसान की सबसे ज्यादा औसत आय 18,059 रुपए है, जबकि आज भी सरकारी कार्यालयों में कार्यालय सेवक की तनख्वाह कम से कम पच्चीस हजार रुपए है। इसे लेकर तो संसद में सवाल भी पूछा जा चुका है। लेकिन कोई समाधान खोजने की दिशा में बढ़ा गया हो, ऐसा लगता नहीं है।

सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया है। लेकिन जिस हिसाब से प्रतिवर्ष किसानों की कृषि लागत बढ़ रही है, उस हिसाब से उनकी आय को दोगुनी होने में तो वर्षों लग जाएंगे। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए पहल तो शुरू हुई है। किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं भी शुरू की गई हैं। पहले किसानों को अपनी फसल सिर्फ कृषि उत्पाद बाजार समिति की मंडियों में ही बेचनी होती थी। लेकिन अब यह बाध्यता खत्म कर दी गई है और किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी।

लेकिन फिर भी अहम सवाल यह है कि किसान गरीब क्यों है? क्यों हजारों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं? किसानों की दुर्दशा खत्म करने के लिए वर्षों से कमेचियां और आयोग बनते रहे, बड़ी-बड़ी रिपोर्टें बनाई गईं, कुछ सिफारिशों को लागू भी किया गया, लेकिन आज किसानों की समस्याएं दूर नहीं हो पाईं। किसानों को सबसे ज्यादा आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है। सरकार की नीतियां ही किसानों को मजदूरी के लिए शहरों में पलायन करने के लिए मजबूर कर रही हैं। अगर यह सिलसिला नहीं थमा तो अमेरिका की तरह हमारे देश में भी किसानों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। अमेरिका में वहां की कुल आबादी का सिर्फ दो फीसद हिस्सा कृषि क्षेत्र में काम करता है।

समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित ही मील का पत्थर बन सकता है। इससे सभी क्षेत्रों की कार्य क्षमता और गुणवत्ता भी बढ़ेगी। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब किसान हितैषी नीतियां बनें और उन्हें ईमानदारी के साथ लागू किया जाए। सवाल यह है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों की आय दोगुनी करने का सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, वह हासिल कैसे किया हो? ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में जब किसान वर्ग खेती-बाड़ी से विमुख हो रहा है, कैसे सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाए? इस चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में सरकार को समाज के साथ मिल कर कुछ प्रेरक मॉडल कृषि क्षेत्र के लिए विकसित करने की जरूरत है। कृषि की छोटी-छोटी जोतों को जोड़ कर प्रयोगधर्मी आकार के कृषक समूहों का निर्माण किया जाए, जो सहकारी खेती का एक सामाजिक मॉडल बन सकता है। इसमें कुछ नए प्रयोग किए जाने की जरूरत होगी। आज सबसे बड़ी जरूरत कृषि को योजनाबद्ध तरीके से आधुनिक बनाने की है। किसानों तक तकनीक और उसका लाभ पहुंचाना होगा।

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें दुनिया के विकसित राष्ट्रों जैसी व्यवस्था लानी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी पंद्रह फीसद ही है, जबकि देश की तिरपन फीसद आबादी कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। जब तक किसान सशक्त नहीं बनेगा, तब तक आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा नहीं होगा। समय की मांग है कि किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी और तात्कालिक कदमों के साथ दीर्घकालिक नीतियां बनाई जाएं। किसान आत्मनिर्भर होगा, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा।

सोशल प्लेटफॉर्म की चिंता

संपादकीय

फेसबुक पर अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति पर अंकुश, दोनों ही विषयों पर भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में चिंता का आलम है, तो कोई आश्चर्य नहीं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को ही फेसबुक से शिकायत है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से लगातार फेसबुक की शिकायत करती आ रही है, तो अब केंद्र सरकार ने भी आधिकारिक रूप से अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया है। बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति इस मामले पर ज्यादा सक्रिय थी, तो उधर पश्चिम बंगाल सरकार या तृणमूल कांग्रेस ने भी फेसबुक से अपनी नाखुशी का इजहार कर दिया है। कुल निचोड़ यह है कि सभी को फेसबुक से शिकायत है और सभी चाहते हैं कि इसे नियंत्रित किया जाए। ताजा खबर यह है कि अनेक देशों में फेसबुक ने अपने अधिकार बढ़ा लिए हैं और अब वह आपत्तिजनक या स्थानीय कानूनों या नियामकों के मद्देनजर कंटेंट को हटा या बाधित कर सकता है। एक अक्तूबर से फेसबुक यह काम करने लगेगा। उसने अपने उपभोक्ताओं को इस बारे में सूचित करना शुरू कर दिया है। यह जरूरी है कि ऐसे ही नियम भारत में भी लागू हों। स्थानीय कानूनों के अनुरूप ही किसी पोस्ट के प्रसारण को मंजूरी मिले।

दरअसल, फेसबुक अमेरिका से लेकर भारत तक एक ऐसा सशक्त मंच बच चुका है, जिस पर हरेक पक्ष, विचार, संगठन के लोग समान रूप से सक्रिय हैं। यह बात छिपी नहीं है कि अनेक कंपनियां और सियासी पार्टियां भारी धन खर्च करके फेसबुक के माध्यम से अपना-अपना नैरेटिव लोगों के गले उतारने में जुटी रहती हैं और इस प्रक्रिया को किसी भी सोशल मंच पर रोकने के लिए नियम-कायदे कड़े करने की जरूरत है। यह जरूरी है कि फेसबुक को अंकुश में रखा जाए और अंकुश किसी सत्ताधारी पार्टी या सरकार का नहीं, बल्कि नियम-कायदों का हो। भारत में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पार्टी की सरकारें हैं और जो पार्टी जहां मजबूत है, वहां वह अपने हिसाब से फेसबुक को ही नहीं, बल्कि अन्य सोशल मंचों को भी संचालित करने की कोशिश करती है। एक गंभीर समस्या और है। ऐसे सोशल मंच वाली कंपनियों में काम करने वाले इंसान ही हैं और उनकी भी अपनी विचारधारा संभव है। आज फेसबुक कंपनी के विरुद्ध सबसे बड़ी शिकायत यही है कि वह विचारधारा के आधार पर कंटेंट का संपादन कर रही है। अच्छा यही होगा कि फेसबुक अपने संपादकों व कर्मचारियों को निष्पक्ष और संवदेनशील बनाए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सोशल मीडिया मंच पैसे लेकर किसी कंटेंट को रोके या प्रसारित करे। यह आम लोगों का मंच है और यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत चरितार्थ नहीं होनी चाहिए।

आज सरकार से भी बड़ी जिम्मेदारी संसदीय समिति की है, जिसमें सभी दलों के नेता हैं। उन्हें सर्वानुमति से एक आचार संहिता का निर्माण करना चाहिए। कानून के दायरे में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा बहुत जरूरी है और उससे भी जरूरी है सोशल मंचों के दुरुपयोग को रोकना। यदि हम इस मंच के दुरुपयोग को रोक पाते हैं, तो यह हमारी एक बड़ी सफलता होगी। जहां तक फेसबुक का सवाल है, तो उसके लिए सबसे बड़ी सफलता यही होगी कि वह सत्ता या धन के अनावश्यक दबाव में अपना दुरुपयोग न खुद करे और न किसी को करने दे।