31-10-2023 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:31-10-23

Date:31-10-23

Money, Money, Money

As SC begins poll bonds hearing, note that political funding is a challenge no democracy has solved

TOI Editorials

Political funding is regulated along two strands, caps on individual donations and disclosure about the source of funding. Of the two, transparency on the funding source is more critical because caps can be easily sidestepped if the donor is not identified. Major democracies have struggled to design a regulatory regime that comprehensively addresses these challenges. Most member-states of the EU stand apart in their recourse to state funding of political parties to partially level the playing field. But it’s not a convincing approach as Germany, for example, links public funding to the vote share in the last election. By design, it’s in favour of established parties who also have greater access to private funds. The US is an outlier in political funding. A Supreme Court judgment in 2010 effectively removed both a century-old cap on donations and allowed for concealing identity of donors provided a meaningless condition is met – there can be no formal coordination between a political party and donors. Thus, the US has the “Super PACs”, outside groups that ostensibly produce independent campaign advertisements. An outcome has been the growing importance of “dark money” and the fear of foreign interference in US elections. America is the best proof that transparency in poll funding is among the hardest challenges faced by democracies.

In the UK, opaque political funding in the form of unincorporated associations, originally meant for non-profit ventures, has been growing. In India, a cap on corporate donations was lifted through a legislative amendment in 2017. The next year, electoral bonds were notified. It’s a bearer bond issued by a bank, but legislative changes ensured the source of funding is concealed from voters, the most important stakeholders in an election. A bench of the Supreme Court will today begin a hearing on its constitutional validity. It represents India’s biggest test case for transparent political funding.

Putting Infosys founder Narayana Murthy’s ‘70-hour work week’ idea into perspective

More work does not necessarily translate into more productivity

Jasmin Nihalani, Vignesh Radhakrishnan

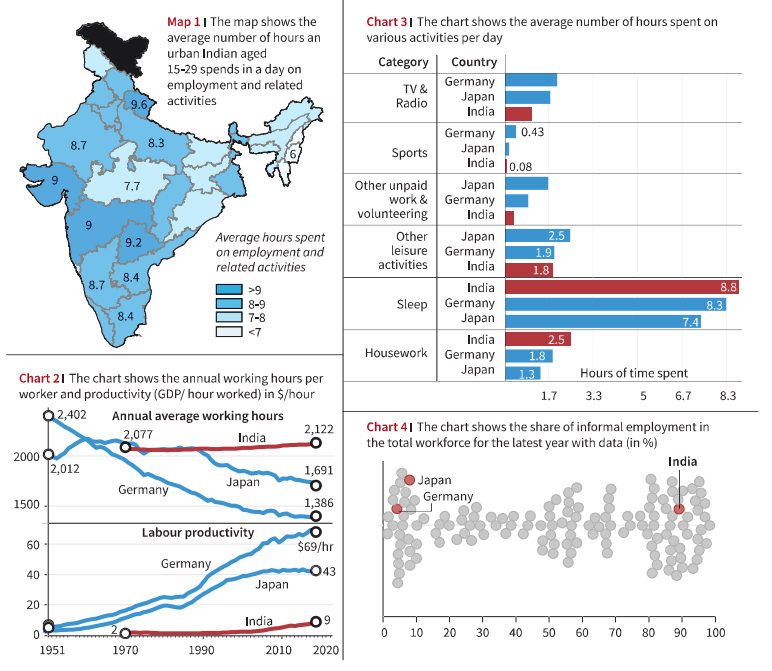

Assuming a six-day work week, Mr. Murthy’s comment means that Indians would have to work 11.5 hours a day. How many hours does an average young Indian work at present? According to the Time Use Survey conducted in India in 2019, a person aged 15-29 spends over 7.2 hours a day in employment and related activities in rural areas and 8.5 hours a day in urban areas. A State-wise comparison of the time spent on work in urban areas, given that this figure is higher than in rural areas, is presented in Map 1. Urban Uttarakhand ranks first, with young people from the State working for an average of 9.6 hours a day, which is about two hours less than what Mr. Murthy envisions.

Assuming that if people work for five days, they would have to work for 14 hours a day, a point to ponder is whether working more hours translates to better productivity. Mr. Murthy raises this point in the video series. “India’s work productivity is one of the lowest in the world. Unless we improve our work productivity… we will not be able to compete with those countries that have made tremendous progress,” he said.

He pointed to the examples of Germany and Japan to drive home this point. “You know this is exactly what the Germans and Japanese did after the Second World War… they made sure that every German worked extra hours for a certain number of years,” he said.

A comparison of annual working hours per worker and labour productivity in India, Germany and Japan is presented in Chart 2. The chart shows that the average annual working hours of Germans and the Japanese peaked after the war at about 2,200 hours to 2,400 hours a year — about 8.3 to 9 hours a day during a five-day work week without holidays. This is still 2.5 hours less than what Mr. Murthy’s envisions.

More importantly, as labour productivity increased in Germany and Japan, two countries that were relatively more industrialised even before the Second World War, the average working hours reduced drastically to about 1,400-1,600 hours a year by 2020 (5.3 to 6 hours a day), as shown in Chart 2. Labour productivity is measured as GDP per hour of work. India’s average annual working hours stayed above 2,000 from 1970 to 2020, while the labour productivity increased marginally from $2 per hour to $9 in the same period. So, the question is, is it better to increase working hours or to increase productivity through technology?

This is because longer work hours translates into less time for sports and leisure. As shown in Chart 3, when compared to Germany and Japan, Indians spend less time on sports and other leisure activities. Indians spend more time sleeping and doing housework than the other two nations.

While opinions are divided over Mr. Murthy’s suggestion, it is imperative to ask whether India has enough statistical tools at its disposal to accurately measure labour productivity given that 89% of the workforce is engaged in informal employment compared to just 4.2% in Germany and about 8% in Japan (Chart 4). With such a drastic difference in the nature of the labour force among the three nations, do they make for a viable comparison?

क्या जनता को पार्टियों का चंदा जानने का हक नहीं?

संपादकीय

देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी ‘अटॉर्नी जनरल’ (एजी) ने कहा है कि राजनीतिक दलों को मिले चंदे की जानकारी का हक जनता को नहीं है। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में होने वाली सुनवाई से दो दिन पहले एजी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी नीतिगत मुद्दों पर फैसला देने का हक नहीं है। वर्ष 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने ही एक फैसले में हर प्रत्याशी को बाध्य किया कि वह अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का ब्योरा वोटर्स को पहले से दे क्योंकि वोटर को यह जानने का हक है। एजी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह नहीं कहता कि वोटर्स को यह भी जानने का हक है कि किस राजनीतिक दल को किस कॉर्पोरेट घराने ने कितना चंदा दिया है। एजी का कथन उस दावे से सर्वथा विपरीत है जिसमें चुनावी बॉन्ड का कानून बनाते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि इससे पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। दरअसल इस कानून के अनुसार चंदा देने वाला एसबीआई के बॉन्ड डिजिटल पेमेंट से खरीदता है और पार्टियों को चंदे के रूप में देता है। लेकिन बैंक या फिर ये राजनीतिक पार्टियां नाम बताने को बाध्य नहीं हैं। नतीजतन सरकार को तो सब कुछ पता चल जाता है (इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए लेकिन अन्य दलों को यह नहीं पता चलता कि सत्ताधारी दल को किसने कितना दिया है। यानी पारदर्शिता बिलकुल नहीं रहती । यही कारण है कि सत्ताधारी भाजपा को जितना धन इन बॉन्ड से मिला है उसका एक-तिहाई भी सभी अन्य दलों को नहीं मिला है। अटॉर्नी जनरल के अजीब तर्क हैं, जिसके मायने हैं कि वोटर को यह जानने का हक नहीं है कि चुनावी बॉन्ड के कारण कौन-सा राजनीतिक दल किस कॉर्पोरेट घराने का एहसानमंद है।

Date:31-10-23

सबसे ज्यादा जमीन, फिर भी हमारी उपज काम क्यों ?

डॉ. अरुणा शर्मा, ( प्रैक्टिशनर डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट और इस्पात मंत्रालय की पूर्व सचिव )

भारत में कृषि-भूमि की कमी नहीं है। यूएस जियोग्राफिकल सर्वे द्वारा जारी एक मानचित्र के अनुसार भारत में 179.8 मिलियन हेक्टेयर कृषि-भूमि है, जो दुनिया में सर्वाधिक है। इसकी तुलना में अमेरिका में 167.8 और चीन के पास 165.2 मिलियन ही है। भारत में ऐसे खेतिहर 86% हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है। उनके पास कुल 47.3% कृषि-भूमि है। 2 से 10 हेक्टेयर जमीन वाले किसान 13.2% हैं, जिनके पास 43.6% कृषि-भूमि है। वहीं चीन में भूमिधारकों की जमीन का औसत आकार 0.6 हेक्टेयर ही है।

जब हम चीन की तुलना में भारत की उत्पादकता के आंकड़े देखते हैं तो यह तर्क स्वत: बेअसर हो जाता है कि छोटे आकार के भूमिधारकों के कारण भारत में कृषि को अव्यावहारिक पेशा माना जाता है। भारत की कृषि-उपज 407 अरब डॉलर की है, जबकि चीन की इससे तीन गुना से भी अधिक यानी 1,367 अरब डॉलर की। चीन में प्रति हेक्टेयर 5810 किलो गेहूं का उत्पादन होता है, जबकि भारत में यह आंकड़ा केवल 3500 किलो ही है। चीन में गेहूं और चावल के लिए भूमि और श्रम उत्पादकता की समेकित विकास दर क्रमश: 3.75% और 5.21% है, जबकि उसी अवधि में भारत में यह 2.44% और 2.96% ही है।

इन दिनों हम बाजरा और दलहन की बहुत चर्चा सुनते हैं, जबकि भारत में उनकी उत्पादकता चीन के 5,470 और 1,533 किलो की तुलना में 1,591 और 699 किलो ही है। भारत की तरह चीन में भी ग्रामीण खेतिहर आबादी का प्रतिशत अधिक है, लेकिन बेहतर नीतियों के कारण वे हमसे तीन गुना अधिक उपज ले पाते हैं। दुनिया में सर्वाधिक कृषि-भूमि वाला देश होने के बावजूद हम विस्थापन, किसानों की आत्महत्या और गरीबी के कारण कम उत्पादन कर पाते हैं और उत्पादन की लागतें भी हमारे यहां अधिक हैं।

भारत को लगता है कि खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन करने से उत्पादकता बढ़ेगी क्योंकि उससे खेतिहरों को अधिक आकार की कृषि-भूमि मिलेगी, जबकि चीन के यहां भारत की तुलना में खेतिहरों के पास छोटी भूमि होने के बावजूद उत्पादकता तीन गुना अधिक है। इसका कारण है सहकारिता। ध्यान रखें कि भारत में उर्वरकों की खपत चीन से अधिक है। हमें समझना होगा कि चीन की उच्च उत्पादकता का मुख्य कारण पानी और उर्वरकों के न्यूनतम उपयोग से वैज्ञानिक तरीके से खेती करना है। साथ ही वह किफायती दरों पर उपज की आपूर्ति भी करता है और उसके यहां हमारी कृषि मंडियों जैसे प्रणालीगत मार्केटिंग स्थान होते हैं।

हमारी समस्या यह है कि हमें कृषि विश्वविद्यालयों, किसानों और बाजार को उपभोक्ताओं से लिंक करने वाली समग्र एप्रोच चाहिए। ऐसे में हमारा फोकस कॉर्पोरेटाइजेशन के बजाय सहकारिता पर होना चाहिए। हमें ऐसे खेतिहर-समूहों को पहचानना चाहिए, जो किफायती दरों पर बेहतरीन उपज प्राप्त करने में सक्षम हों। कितनी अजीब बात है कि हमारे यहां पहले कृषि-लागत पर टैक्स लगाया जाता है और फिर उस पर सब्सिडी दी जाती है! साथ ही हमें कृषि विज्ञान केंद्रों को सशक्त करने की भी जरूरत है। हमें इंजीनियरों के बजाय अधिक कृषि-स्नातकों की आवश्यकता है। साथ ही सिंचाई, बीजों और मिट्टी प्रबंधन के क्षेत्र में सुधार करना होगा। देखें कि पंजाब के किसान कैसे चावल के बजाय अन्य फसलें लेने लगे हैं। रूखी धरती के लिए मोटे अनाज पर जोर देना होगा और पानी का ऐहतियात से उपयोग करना होगा। आईटीसी और दावत जैसे सहकारी-समूहों की सफलता हमारे लिए एक उदाहरण होनी चाहिए। सभी फसलों पर एमएसपी और मंडियों का सशक्तीकरण भी जरूरी है।

सुधारों की राह देखता सयुंक्त राष्ट्र

विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा, ( देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं। ये लेखकों के निजी विचार हैं )

यदि समय के साथ आवश्यक परिवर्तन न किए जाएं तो किसी भी व्यक्ति या संगठन के समक्ष प्रासंगिकता समाप्त होने का खतरा मंडराने लगता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जैसी संस्था फिलहाल इसी चुनौती से जूझती दिख रही है। हाल के दौर में चाहे रूस-यूक्रेन युद्ध को लें या फिर इजरायल पर हमास के हमले का मामला तो यूएन मूकदर्शक और असहाय सा दिखा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आए संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य ही भावी हिंसक टकरावों को रोकना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना था। हालांकि इसकी स्थापना के बाद से भू-राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। अब उसे जलवायु परिवर्तन, साइबर युद्ध और वैश्विक स्वास्थ्य संकटों जैसी उन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जो उसकी स्थापना के समय चिह्नित नहीं हुई थीं। संयुक्त राष्ट्र का ढांचा और अहम निर्णय लेने वाली इकाइयां भी वर्तमान वैश्विक शक्ति समीकरणों से मेल नहीं खातीं। इस कारण वे अनुत्पादक बनकर रह गई हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों की मांग जोर पकड़ने लगी है। ये सुधार न केवल मूलभूत लक्ष्यों की पूर्ति, बल्कि उभरती हुई वैश्विक चुनौतियों का समाधान तलाशने की दृष्टि से भी आवश्यक हो गए हैं। इन आवश्यक सुधारों के अभाव में संयुक्त राष्ट्र निरंतर अप्रासंगिक होता जाएगा।

सुधारों की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी जैसी शक्तिशाली इकाई से होनी चाहिए। सुरक्षा परिषद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का शक्ति संतुलन ही झलकता है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पांच स्थायी सदस्य हैं, जिनके पास वीटो पावर है। वर्ष 1945 में स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या 51 थी, जो अब बढ़कर 191 देशों तक हो गई है। इसकी तुलना में सुरक्षा परिषद का दायरा 1965 में पांच से बढ़ाकर मात्र 15 किया गया, जिसमें 10 तो अस्थायी सदस्य होते हैं। इससे विसंगति पैदा हो रही है, क्योंकि भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी जैसे प्रभावशाली देशों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इतना ही नहीं, वीटो शक्ति वाले पांच देशों के पास यह अधिकार अक्सर अंतरराष्ट्रीय मामलों में गतिरोध पैदा करने का ही काम करता है, क्योंकि चीन एवं रूस के हित अमूमन पश्चिमी देशों से मेल नहीं खाते और उनमें टकराव रहता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अक्षम एवं अप्रभावी दिखती है। इस परिषद में वैश्विक शांति पर निजी हितों को प्राथमिकता दी जाती है। इसकी वैधता और प्रभाव की बहाली के लिए सुरक्षा परिषद के पुराने ढांचे और निर्णय प्रक्रिया से जुड़े नियमों में परिवर्तन की मांग मुखर हो रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में ऐसे सुधारों के कुछ पहलुओं को लेकर मतैक्य नहीं है। इस कूटनीतिक गतिरोध के चलते सुरक्षा परिषद जड़ता की स्थिति में अटकी है। प्रमुख राष्ट्रों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व से वंचित रखने और निर्णय प्रक्रिया में उनकी अनुपस्थिति भी अधिक समावेशी एवं लोकतांत्रिक ढांचे की मांग को बढ़ावा दे रही है। यदि संयुक्त राष्ट्र को एक प्रभावी अंतरराष्ट्रीय संस्था बने रहना है तो उसे समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप सुसंगत बनकर सुरक्षा परिषद में सुधार करने होंगे।

एक अपेक्षित सुधार संयुक्त राष्ट्र की नौकरशाही के ढांचे से जुड़ा है। इस ढांचे की अक्सर सुस्त, अक्षम और अस्पष्ट होने के लिए आलोचना होती है। ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे, जब संयुक्त राष्ट्र की इकाइयां ही एक-दूसरे के काम में दखल देती हैं या उनके काम में दोहराव दिखता है, जिससे संसाधनों की बर्बादी होती है। भ्रष्टाचार के आरोप और पारदर्शिता के अभाव से भी संस्थान की साख पर सवाल खड़े होते हैं। संचालन में सुसंगति, पारदर्शिता में बढ़ोतरी और जवाबदेही सुनिश्चित करके ही संयुक्त राष्ट्र की कार्यक्षमता में सुधार संभव है। इसके लिए कुछ इकाइयों का पुनर्गठन करना होगा। बेहतर वित्तीय निगरानी करनी होगी। आधुनिक प्रबंधन के तौर-तरीके अपनाने होंगे ताकि संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो।

एक अन्य सुधार बदलते समय के साथ उभरती चुनौतियों के समाधान से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए अपना ढांचा और दृष्टिकोण बदलना होगा। इस समय विश्व जलवायु परिवर्तन, साइबर हमलों, वैश्विक स्वास्थ्य संकटों और आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। इसके लिए अधिक समन्वयकारी, लचीला एवं नवाचार से ओतप्रोत दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह संयुक्त राष्ट्र का मूल उद्देश्य भी रहा है। समय की मांग है कि यूएन विषय विशेषज्ञों को जोड़ने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रभावी साझेदारी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करे। इन उभरती हुई चुनौतियों के लिए विशेष इकाइयों या कार्यबल का गठन यूएन की क्षमताओं में वृद्धि करेगा।

संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन एवं मानवीय अभियानों के स्तर पर भी सुधार बहुत आवश्यक हो गए हैं। तमाम सफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन विभिन्न क्षेत्रों में टकराव रोकने और शांति कायम रखने में अक्षमता के चलते आलोचना के शिकार हुए हैं। ऐसे में प्रशिक्षण में सुधार, पर्याप्त संसाधनों का आवंटन और शांति मिशन संचालन के लिए स्पष्ट एजेंडा और अधिकार प्रदान करना अपरिहार्य हो गया है। इसके अतिरिक्त, मानवीय प्रतिक्रिया प्रणाली को व्यापक मानवीय संकटों से निपटने के लिए और चुस्त-दुरुस्त बनाना होगा, क्योंकि टकराव, प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य कारणों के चलते अक्सर विकट स्थितियां निर्मित होने लगी हैं। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आकार ले रहे परिवर्तनों के अनुरूप खुद को ढालना एवं आवश्यक सुधार करना संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तभी समकालीन चुनौतियों का समाधान निकलने के साथ ही एक बेहतर भविष्य की राह तैयार हो सकती है।

बांधों की सेहत से जुड़े सवाल

अखिलेश आर्येंदु

टिहरी बांध, भाखड़ा, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन, बगलीहार, नाथपा झाकरी, कदाना चंडील, अलामट्टी, वालयार, गांधी सागर जैसे बड़े बांधों के अलावा ओड़ीशा, तमिलनाडु और तेलंगाना स्थित बांध बहुत सुरक्षित क्षेत्र में नहीं आते। राजघाट बांध (चंदेरी) अत्यंत जर्जर दशा में है। इसी तरह नवादा स्थित फुलवरिया बांध और राजस्थान के करौली स्थित पांचणा बांध जर्जर हाल में हैं। सोनभद्र जिले के पिपरी बांध का पानी ही जहरीला नहीं है, बल्कि इसकी दशा भी अच्छी नहीं है। इसलिए इनके तुरंत सर्वेक्षण की जरूरत है, ताकि इनकी वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके।

पिछले सालों में बांधों की दयनीय हालत पर सरकार ने गंभीरता दिखाई है, लेकिन जिस तरह इनसे जुड़ी दुर्घटनाएं सामने आई हैं, उससे लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से इनकी देखभाल करने की जरूरत है। पिछले महीनों में बाढ़ और बरसात ने कई राज्यों में तबाही मचाई। कई बांधों में क्षमता से ज्यादा जल भर जाने की वजह से उनमें दरारें पड़ गईं। उनमें जन-धन के अलावा मृदा अपरदन की विकट स्थिति देखी गई। भूस्खलन, भूकम्प, बाढ़ और अतिवृष्टि का सिलसिला बढ़ा है। भारत में बांधों में छोटी-मोटी दरारों की सामान्य मरम्मत कर दी जाती या उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे बांध की उम्र घट जाती है। कभी-कभी तो मामूली दिखने वाली दरारें बहुत खतरनाक साबित होती हैं।

भारत में कुल पांच हजार तीन सौ चौंतीस बांध हैं, जिनमें 447 विशेष तरह के बांध हैं। वहीं चीन में चौरानबे हजार बांध हैं, जिनमें से अनेक बांध जर्जर हो चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जिसके टूटने पर भारत, पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा। ‘त्रि गार्जियस’ बांध, जो यांग्सी नदी पर बना है, चार सौ दस मील वायर लंबाई का यह बांध चीन के लिए भले बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर यह बांध टूटा, तो भारत के कई इलाके जलमग्न हो जाएंगे। एशिया का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड, जो ओड़ीशा में स्थित है, जिसका निर्माण 1957 में हुआ था, यह ऐसे क्षेत्र में है जहां अतिवृष्टि, भूकम्प और बाढ़ की समस्याएं आए दिन देखी जाती हैं। लगभग पांच किमी क्षेत्रफल में बनाया गया, यह बांध कई दृष्टि से उपयोगी रहा है, लेकिन इसकी उम्र ज्यादा होने की वजह से इसकी खास देखरेख की जरूरत है।

दिल्ली के आसपास (हथिनीकुंड बैराज) हरियाणा, गाजियाबाद, एनसीआर में बने बांधों से पैदा समस्याओं से राजधानी वालों को अब हर साल रूबरू होना पड़ता है। पेयजल और सिंचाई के लिए ये बांध जीवनरेखा जैसे हैं, मगर इस साल बरसात में हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के कई इलाकों से लोगों को पलायन को मजबूर होना पड़ा था। अगर यह बैराज कभी टूट गया, तो दिल्ली की हालात क्या होगी, समझा जा सकता है। एनसीआर भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील परिक्षेत्र में आता है। दिल्ली देश का ऐसा राज्य है, जो पानी के लिए पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर निर्भर है। इसलिए जब भी इन राज्यों में अतिवृष्टि होती है, तो इसका असर दिल्ली पर भी पड़ता है। ऐसे में दिल्ली सरकार को इस तरफ गंभीरता से विचार करना चाहिए।

बांधों के निर्माण से अनेक सहूलियतें और विकास को गति मिलती है, लेकिन इससे आसपास वनों की कटाई की वजह से जैव विविधता में कमी आती है, पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाता है। बड़े पैमाने पर पलायन होता और उपजाऊ कृषि योग्य भूमि बांध में जाने की वजह से उस क्षेत्र का कृषि विकास प्रभावित होता है। बिहार, असम, पंजाब, ओड़ीशा, झारखंड, मध्यप्रदेश सहित तमाम राज्यों में बांधों से हर साल आने वाली बाढ़ से अरबों रुपए का नुकसान होता है। जहां बांधों में दरारें आती हैं, वहां जन-धन और मवेशियों का भारी नुकसान होता है। इस तरफ भी राज्य सरकारों को गौर करना चाहिए। गौरतलब है कि बांधों से शहरी लोग कभी-कभार ही प्रभावित होते हैं, लेकिन गांवों के लोग साल भर इनसे प्रभावित रहते हैं। किसान, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बांधों से जुड़ी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें आर्थिक नुकसान, सांस्कृतिक अपघटन और मनोवैज्ञानिक रूप से बांधों के टूटने का खतरा प्रमुख हैं।

बड़े बांधों से जुड़ी तबाही का आलम यह है कि पहाड़ों में कभी-कभी गांव के गांव बांधों की विनाशलीला की भेंट चढ़ जाते हैं। भारत में बने बांध जलवायु परिवर्तन के चलते बारिश के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए हैं। ये पानी के बहाव में अचानक उछाल को झेलने में सक्षम नहीं हैं। सवाल यह भी उठता है कि मेगा जलविद्युत परियोजनाएं कितनी सुरक्षित हैं? बांधों के टूटने की एक वजह यह भी है।

बाढ़ और बादल फटने से बांधों को नुकसान होने का खतरा ज्यादा होता है। हालांकि, यह बांध की उम्र, उनके निर्माण की गुणवत्ता और बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जलवायु अनुकूलता पर निर्भर भी करता है। चुगचांग बांध के टूटने का प्रमुख कारण ग्लेश्यिर झील में बादल का फटना था। यह लगभग बीस साल पुराना था। इसका मतलब है कि अगर बांध की गुणवत्ता से समझौता किया जाता है, तो नया बांध भी कभी भरभरा कर टूट सकता है। कई राज्यों के बांधों पर संकट है- जिनमें महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड शामिल हैं। अतिसंवेदनशील उत्तराखंड स्थित टिहरी बांध इतना बड़ा है कि भूकम्प और अतिवृष्टि को शायद ही झेल पाए। आंकड़े के मुताबिक सौ साल पुराने बांधों में मध्यप्रदेश में 63, महाराष्ट्र में 44, गुजरात में 30, राजस्थान में 25 और तेलंगाना में 21 बांध हैं।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जलविद्युत परियोजनाओं के संभावित खतरों के मद्देनजर बांध की गुणवत्ता और उनकी वर्तमान दशा को समझने के मामले का अध्ययन करने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है। इसके जरिए बांधों से जुड़े तमाम सवालों और समस्याओं के निराकरण के लिए यह समिति सुझाव देगी। संसद ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 पारित किया था। पिछले साल राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की गई। उनतीस राज्य बांध सुरक्षा संगठन में शामिल भी हैं, जो केंद्र के अनुसार अपनी बांध सुरक्षा इकाइयों से संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले बांधों का मानसून पूर्व और बाद में निरीक्षण करते और महत्त्वपूर्ण निर्देश तथा सुझाव भी देते हैं। राज्यों को उनके सुझावों पर अमल करते हुए बांध सुरक्षा को और मजबूत करना चाहिए। इससे बांधों को लेकर समय-समय पर जो संकट उभरते हैं, उनसे कुछ हद तक निजात मिल सकती है।

खतरे की आहट

संपादकीय

केरल के एर्नाकुलम में ईसाई समुदाय के एक सम्मेलन केंद्र में रविवार सुबह हुए धमाके भारतीय राज्य व्यवस्था की सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाले हैं। इन धमाकों के कई नकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं जो केरल और उसके आसपास के राज्यों के सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले साबित हो सकते हैं। इसलिए इस कांड के मास्टरमाइंड को बेनकाब करना जरूरी है। ईसाइयों की इस प्रार्थना सभा में हुए धमाकों में अब तक दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई है और पचास से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इन धमाकों का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि ईसाइयों के ‘यहोवा विटनेस’ संप्रदाय का सदस्य होने का दावा करने वाले व्यक्ति ने विस्फोटों की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश पोस्ट किया। उसने इस संदेश में कहा कि मैं सोलह साल तक इस संप्रदाय का सदस्य रहा। मैंने महसूस किया कि यह संप्रदाय देशद्रोही है और गलत शिक्षाएं देता है। डोमोनिक मार्टिन नामक इस शख्स ने त्रिचुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह विडंबना ही है कि केरल देश का सबसे अधिक शिक्षित राज्य है, लेकिन यहां के मुस्लिम संप्रदाय के एक वर्ग में तेजी से कट्टरता का जहर फैल रहा है। इसकी प्रतिक्रिया दूसरे समुदायों में होनी स्वाभाविक है। यहां का ईसाई समुदाय भी राजनीति में अपनी भागादारी बढ़ाना चाहता है। दशकों से यहां वैचारिक रूप से परस्पर विरोधी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष जारी है। विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक समूहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हिंसा और खून-खराबे में तब्दील हो जाती है। केरल दो दिन पहले इस वजह से भी चर्चा में रहा है कि हमास के एक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया था। भारत फिलिस्तीन के लोगों के न्यायसंगत अधिकारों की वकालत करता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि विदेशों में होने वाले किसी भी संघर्ष का परोक्ष या अपरोक्ष प्रभाव भारतीय जनजीवन पर पड़े। भारत ने अपनी पुरानी नीति को दोहराया है कि वह इस क्षेत्र में इस्राइल और फिलिस्तीन के दो स्वतंत्र और संप्रभु देश का समर्थ है, लेकिन हमास जैसे आतंकी संगठन का भारत किसी भी सूरत में समर्थन नहीं कर सकता। केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे इस मामले की गंभीरता से जांच करे और धमाकों को अंजाम देने वालों का पता लगाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।