29-05-2025 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

स्किल इंडिया के बावजूद युवाओं के पास कौशल नहीं

संपादकीय

देश की जीडीपी में 29%, रोजगार में 60% और निर्यात में 40% योगदान करने वाले एमएसएमई को वित्तीय संकट के अलावा स्किल की कमी झेलनी पड़ रही है। नीति आयोग के 132 पेज के ताजा अध्ययन में कोई अध्याय या गंभीर चर्चा इसको लेकर नहीं है कि दस साल पहले फ्लैगशिप के रूप में लॉन्च हुई स्किल इंडिया योजना का क्या हश्र हुआ ? तमाम औद्योगिक और विकासशील मुल्कों के सफल कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए इन्हें भारत में भी लागू करने की सलाह दी गई है। तुर्किये के भी ई-एकेडमिक मॉडल को अनुकरणीय बताते हुए आयोग ने कहा है कि सुदूर बैठे युवाओं के लिए ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग भी स्किल की कमी को दूर करेगी। आयोग ने इस स्कीम को कुछ साधारण फी लेकर या मुफ्त देने की वकालत की है। आयोग बताता है। कि चूंकि उद्योगों को ऑटोमोबाइल सरीखे उद्योगों में एआई से लेकर मशीन लर्निंग जैसे उच्च तकनीकी जानकारों की जरूरत रहती है, लिहाजा सरकार को शिक्षा संस्थाओं में ही यह स्किल-गैप कम करने के प्रयास करने होंगे। अध्ययन कहता है कि एमएसएमई में भी मध्यम सेक्टर की उत्पादन में बड़ी भूमिका है और सबसे ज्यादा कौशल की दरकार भी इसी को है। लेकिन स्किल इंडिया के बावजूद आज इन सेक्टर्स में काम कर रहे लगभग हर दूसरे युवा के पास स्किल क्यों नहीं है? नई शिक्षा नीति को रोजगारपरक बनाने के दावों का क्या हुआ? और क्या हुआ उस आश्वासन का कि इस सेक्टर के लिए कर्ज तत्काल मिलेगा और जमानतदार सरकार होगी ?

Date: 29-05-25

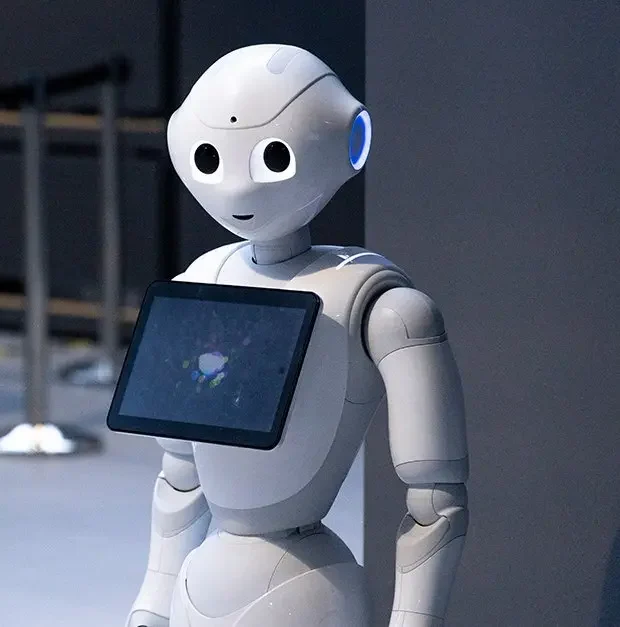

हम रोबोट-आतंकवाद के लिए तैयार हैं?

चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )

एआई का दुनिया पर जितना असर पड़ने जा रहा है, उसके मद्देनजर भारत में अभी इस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो रही है। एआई पर सैकड़ों अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है- एडवांस्ड हार्डवेयर बनाने और शक्तिशाली मॉडल्स को प्रशिक्षित करने से लेकर लगभग हर बड़े व्यवसाय को एआई के अनुरूप बनाने तक। इससे दुनिया में बड़ा बदलाव आने वाला है।

भारत में भी कभी-कभी एआई पर चर्चा होती है, लेकिन वे अकसर “हम अपना खुद का एआई बनाएंगे’, या “हम पश्चिम से कम नहीं’, या “हजारों साल पहले भारत इतना उन्नत था.’ आदि में भटककर रह जाती हैं। यह दुनिया में आज क्या हो रहा है, इस बारे में समझ की कमी को दर्शाता है।

विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों पर एआई का प्रभाव पहले से ही दिखाई देने लगा है। हमारा सॉफ्टवेयर उद्योग- जो लंबे समय से कोडिंग प्रतिभाओं का वैश्विक आपूर्तिकर्ता रहा है- के सामने अस्तित्व का संकट आ गया है। एआई अब कई मानव प्रोग्रामर से बेहतर कोडिंग कर सकता है।

कॉर्पोरेट जॉब्स- खास तौर पर वे जिनमें मेमो लिखना, प्रजेंटेशन बनाना और स्प्रेडशीट संकलित करना जैसे काम शामिल हैं- भी असुरक्षित हैं। श्रम बाजार भी इससे अछूता नहीं है। रोबोट आ रहे हैं, जो कर्मचारियों की जगह ले सकते हैं। लोगों को प्रबंधित करने में जो चुनौतियां आती हैं, उनसे भी वे मुक्त हैं।

यहां तक कि रचनात्मक उद्योग भी जोखिम में हैं। गूगल ने हाल ही में वीओ3 लॉन्च किया है। यह ऐसा टूल है, जो ध्वनि और एआई-जनरेटेड अभिनेताओं के साथ मूवी-क्वालिटी वाले वीडियो बना सकता है, और वह भी सरल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स से। यदि आप वीओ3 के डेमो देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। और यह तो बस शुरुआत है।

तो क्या इसका मतलब यह है कि सभी नौकरियां खत्म हो जाएंगी? बिलकुल नहीं। हर प्रकार की तकनीकी क्रांति के बाद नई तरह की नौकरियां सामने आती हैं। हालांकि हम अभी तक नहीं जानते कि ये कैसी होंगी। प्रासंगिक बने रहने का एकमात्र तरीका है कि शुरू से ही एआई विकास में सक्रिय रूप से निवेश किया जाए और उससे जुड़ा जाए।

क्या भारत के पास कोई राष्ट्रीय एआई रणनीति है? अगर हां, तो वह क्या है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें बहस करनी चाहिए। लेकिन एक पहलू ऐसा भी है, जिस पर हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह है एआई-सक्षम, रोबोटिक आतंकवाद!

एआई और रोबोटिक्स में होने वाली तरक्की आने वाले समय में आतंकवाद की रणनीतियों को भी बदल देगी। कल्पना कीजिए सीमापार से एक ड्रोन भारतीय क्षेत्र में एक प्री-प्रोग्राम्ड रोबोट को ड्रॉप करता है। फिर यह रोबोट भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाकर या तो गोलीबारी या विस्फोट के जरिए विनाश फैलाता है।

इस मामले में कोई संदिग्ध नहीं होगा, कोई मानव अपराधी नहीं होगा- केवल रोबोट-जनित अराजकता होगी। यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है? लेकिन यह जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा हकीकत के करीब है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमें इसकी एक झलक मिली थी। पिछले भारत-पाक संघर्षों के विपरीत यह पहली बार था, जब इतने सारे मानवरहित ड्रोन को हमें क्षति पहुंचाने के लिए तैनात किया गया था। हालांकि हम उनमें से कई को मार गिराने में कामयाब रहे, लेकिन क्या होगा जब हमलावर आसमान में नहीं, धरती पर हो?

आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के रोबोट अभी सालों दूर हैं। नहीं। टेस्ला का दावा है कि उसके पास पांच साल के भीतर कंज्यूमर-ग्रेड रोबोट तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति सैंडविच बनवाने या घर की सफाई करवाने जैसे कार्यों के लिए जल्द ही रोबोट खरीद सकता है।

सैन्य बलों को तो अकसर ऐसी तकनीकों तक पहले से ही पहुंच हासिल हो जाती है। और नहीं, वे तमाम रोबोट धातु के मानव जैसे नहीं दिखेंगे। उनमें से कुछ सिलिकॉन त्वचा के साथ इंसानों जैसे दिख सकते हैं। कुछ अन्य रोजमर्रा की चीजों जैसे लॉनमोवर, साइकिल या यहां तक कि कार के रूप में भी हो सकते हैं। यह सब अभी भले दूर की कौड़ी लगता हो, लेकिन याद रखें कि दस साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जम्मू में सैकड़ों हमलावर ड्रोन उड़ रहे होंगे।

इस परिदृश्य के मद्देनजर हमें एआई और रोबोटिक्स को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकता मानना चाहिए। अगर इसके लिए पृथक से एक मंत्रालय भी बनाना पड़े- जैसा कि दशकों पहले सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बनाया गया था- तो वह भी किया जाए।

हमें शीर्ष-स्तरीय एआई क्षमताएं विकसित करने और अपने स्वयं के उन्नत रोबोट बनाने की आवश्यकता है। दूसरे, हमें प्रौद्योगिकी-संचालित, रोबोटिक आतंकवाद के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए एक अलग रक्षा-रणनीति की आवश्यकता होगी, जो मनुष्यों का पीछा करने वाले पारंपरिक कानूनों से परे हो।

इसमें भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए व्यापक संदेश है। जैसे-जैसे एआई और रोबोटिक्स अधिक एडवांस्ड होते जाएंगे, संघर्ष में प्रत्येक पक्ष की विनाशकारी क्षमता नाटकीय रूप से बढ़ेगी। इसका मतलब है कि लंबे समय से चले आ रहे विवादों को अब केवल युद्ध के जरिए ही हल नहीं किया जा सकता। ये सच है कि बुरी तकनीक के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव अच्छी तकनीक से ही सम्भव है, लेकिन अंततः आगे बढ़ने का एकमात्र स्थायी रास्ता कम्युनिकेशन, कूटनीति और संवाद में ही है।

यह हमारी सोच से ज्यादा हकीकत के करीब है पांच साल के भीतर कंज्यूमर-ग्रेड रोबोट तैयार हो जाएंगे। तब कोई भी व्यक्ति सैंडविच बनवाने या घर की सफाई करवाने जैसे कार्यों के लिए रोबोट खरीद सकता है। फौजों को तो ऐसी तकनीकों तक पहले से ही पहुंच हासिल हो जाती है।

Date: 29-05-25

प्लास्टिक को ऐसे उपयोग करना होगा कि कचरा न बने

डॉ. अनिल जोशी, ( पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद् )

इस बार के पर्यावरण दिवस (5 जून) को प्लास्टिक-मुक्ति के लिए समर्पित किया गया है। इस थीम के अनुसार प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास की पहल दुनिया में होनी चाहिए। प्लास्टिक आज हमारे जीवन में इस हद तक समा गया है कि घर से लेकर बाहर तक, धरती से आसमान तक, हिमखंडों से लेकर समुद्र तक- हर जगह इसे देखा जा सकता है।

इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दुर्भाग्य से प्लास्टिक हमारे लिए इतना ज्यादा उपयोगी साबित हुआ है कि हमने इसे व्यापक पैमाने पर हर क्षेत्र में अपना लिया। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा, जिसमें प्लास्टिक ने जड़ें न जमा ली हों। इतनी गहरी जड़ें कि कम समय में ही यह धरती के भीतर और बाहर सब तरफ फैल गया है।

सवाल यह है कि प्लास्टिक क्यों और कैसे आया? इसका सबसे बड़ा कारण घटते प्राकृतिक संसाधनों की चिंता थी। वनों के कटाव और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संकट को देखते हुए प्लास्टिक का आविष्कार किया गया, जिसने दुनिया में क्रांति ला दी।

कोई भी देश ऐसा नहीं बचा, जहां प्लास्टिक किसी न किसी रूप में न पहुंचा हो। अब यह न केवल धरती के भीतर और बाहर मौजूद है, बल्कि माइक्रोप्लास्टिक के रूप में हमारे खून में भी समा गया है। यह एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए विशेष वाटर फिल्टर तक विकसित कर लिए हैं।

माना जा रहा है कि हर व्यक्ति के शरीर में हजारों माइक्रोप्लास्टिक कण प्रवेश कर चुके हैं। इसका मुख्य कारण प्लास्टिक के बर्तनों, पानी की बोतलों और कृषि में प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग को माना जा सकता है। सवाल उठता है कि जब प्लास्टिक इतनी गहराई तक पहुंच चुका है, तो इससे मुक्त होना कितना संभव है?

कुछ देशों ने इसके लिए प्रतिबंध लगाए हैं। कैलिफोर्निया सहित अमेरिका के कई राज्यों में इस पर रोक के कदम उठाए गए हैं। भारत ने भी 2022 में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर कथित प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन आज भी देश के हर कोने में यह खुलकर उपयोग हो रहा है।

इस पर रोक लगाना आसान नहीं है, खासकर विकासशील देशों में, जहां गरीब तबके के लिए प्लास्टिक एक सस्ता और सुलभ साधन बन चुका है। गरीबों की झुग्गियों से लेकर उनके जूते, छतों की चादरें, खाद्य सामग्री के पैकेट तक, हर चीज में प्लास्टिक समाया हुआ है। ऐसे में इसे पूरी तरह प्रतिबंधित करना न्यायसंगत नहीं होगा।

आवश्यकता इस बात की है कि प्लास्टिक के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सही रणनीति अपनाएं। समुद्रों, नदियों और खेतों में जो प्लास्टिक पहुंच चुका है, उसे हटाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ऐसे समाधान विकसित करने होंगे, जिनसे प्लास्टिक को पुनः उपयोग में लाया जा सके।

वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि प्लास्टिक को ऐसे रसायनों में बदला जाए, जो अन्य उपयोगी कार्यों में आ सकें। प्लास्टिक उद्योग को पूरी तरह समाप्त कर देना भी संभव नहीं, क्योंकि इससे आर्थिक रूप से बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

अगर प्रतिबंध लगाने के बाद भी बाजार में प्लास्टिक उपलब्ध रहता है, तो यह समस्या का समाधान नहीं बल्कि नया व्यापार बन जाएगा, जैसा कि अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ होता है। इसका समाधान यह है कि हम प्लास्टिक को इस तरह से पुनः उपयोग करें कि उसका कचरा न बने।

असल समस्या प्लास्टिक नहीं, बल्कि हमारा कुप्रबंधन है। सड़कों, समुद्रों और नदियों में बिखरा प्लास्टिक इस कुप्रबंधन का ही नतीजा है। यही स्थिति हमने अपने जल संसाधनों, जंगलों और हवा के साथ भी बना रखी है। हम इनके संरक्षण के बजाय केवल इनका दोहन करते आए हैं। अगर हम प्लास्टिक के साथ-साथ पर्यावरण के अन्य घटकों के प्रबंधन पर भी गंभीरता से ध्यान दें, तो समस्या सुलझ सकती है।

यह तभी संभव होगा जब हम यूज एंड थ्रो की मानसिकता से बाहर निकलेंगे और पुनः उपयोग व पुनः चक्रण (रिसाइक्लिंग) को बढ़ावा देंगे। जिस दिन हम इस सोच को अपना लेंगे, उस दिन नदियों को भी बचाया जाएगा, हवा को भी और प्लास्टिक का सही प्रबंधन भी संभव हो सकेगा।

Date: 29-05-25

Date: 29-05-25

बागवानी क्षेत्र की समस्याओं का हो निराकरण

सुरिंदर सूद

बागवानी भारतीय कृषि के विकास का एक प्रमुख इंजन बन कर उभरी है। वर्ष 2011-12 से फल, सब्जियों और अन्य बागवानी फसलों की पैदावार खाद्यान्न की तुलना में लगातार अधिक रहा है। इस कृषि वर्ष (जुलाई-जून) में बागवानी फसलों की पैदावार 36.2 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो 3.31 करोड़ टन के अनुमानित खाद्यान्न उपज की तुलना में लगभग 10 फीसदी अधिक होगा। बागवानी फसलों का रकबा खाद्यान्न के उत्पादन क्षेत्र का मात्र एक चौथाई ही है, लेकिन बागवानी फसलों की पैदावार में सालाना 8 फीसदी की दर से वृद्धि दर्ज हुई है। इसकी तुलना में खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर लगभग 4 फीसदी रही है। वर्ष 1950 से बागवानी फसलों का उत्पादन 14.5 गुना बढ़ा है जबकि इसी अवधि में खाद्यान्न उत्पादन 7.2 गुना ही बढ़ पाया है। बागवानी खंड में अब तक जितनी प्रगति हुई है उसमें 40 फीसदी हिस्सा लगभग पिछले दो दशकों के दौरान देखने को मिला है।

खाद्य फसलों की तुलना में बागवानी फसलें मूल रूप से अधिक उत्पादक एवं लाभकारी रही हैं। बागवानी फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 12.5 टन तक पहुंच जाता है, जो खाद्यान्न फसलों के प्रति हेक्टेयर लगभग 2.5 टन उपज का पांच गुना है। कई बागवानी फसलें, खासकर सब्जियां कुछ सप्ताहों में ही उगाई जा सकती हैं जिससे एक साल में एक ही जमीन पर कई ऐसी फसलें ली जा सकती हैं। बागवानी फसलों की खेती अधिक लाभकारी रहने की एक वजह यह है कि फल, सब्जियों, मसालों एवं अन्य बागवानी उत्पादों का बाजार मूल्य अनाज की तुलना में अधिक होता है। पोषक तत्वों के मामलों में भी ये खाद्यान्न से आगे रहती हैं। फल एवं सब्जियों में विटामिन, खनिज और कई अन्य स्वास्थ्यवर्द्धक पोषक तत्व होते हैं जिससे इनका महत्त्व खाद्यान्न फसलों की तुलना में अधिक हो जाता है। इसे देखते हुए अगर सकल घरेलू कृषि उत्पादन (कृषि जीडीपी) मूल्य में लगभग 33 फीसदी हिस्सेदारी बागवानी की है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। हालांकि, बागवानी फसलें देश में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 23 फीसदी हिस्से में ही उगाई जाती हैं।

दुनिया में चीन के बाद भारत फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मगर आम, केला, पपीता, प्याज, अदरक और भिंडी के उत्पादन में भारत का कोई मुकाबला नहीं है। भारत आलू, हरा मटर, टमाटर, पत्ता गोभी और फूलगोभी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मसालों के उत्पादन में भी भारत आगे हैं और इनके कुल अंतरराष्ट्रीय कारोबार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 25 फीसदी है।

हालांकि, कुछ बातें ऐसी हैं जो चिंता का सबब बन रही हैं। पिछले पांच वर्षों में बागवानी उत्पादों के निर्यात में 50 फीसदी की भारी बढ़ोतरी के बावजूद प्रसंस्कृत और ताजा फल एवं सब्जियों के वैश्विक व्यापार में भारत की कुल हिस्सेदारी 1 फीसदी से भी कम है। भारत में बागवानी उत्पादों की बरबादी भी काफी अधिक होती है जो 15 फीसदी से लेकर 40 फीसदी तक पहुंच जाती है। इतने भारी भरकम नुकसान के लिए जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के प्रबंधन में खामियां जिम्मेदारी हैं।

इसके अलावा फल एवं सब्जियों के मूल्य वर्द्धन एवं उनकी गुणवत्ता अधिक समय तक बनाए रखने के लिए प्रसंस्करण कार्य भी पर्याप्त स्तर पर नहीं हो रहे हैं। बागवानी उत्पादों का 4 फीसदी से भी कम हिस्सा मूल्य वर्द्धन के लिए प्रसंस्करण संयंत्रों में भेजा जाता है। प्रसंस्करण संयंत्रों में बागवानी उत्पाद व्यावसायिक रूप से बेचे जाने वाले, जल्दी खराब नहीं होने वाले और महंगे पदार्थों जैसे जैम, प्यूरी और फ्रोजन या डीहाइड्रेटेड फलों एवं सब्जियों में तब्दील कर दिए जाते हैं। बागवानी उत्पादों का केवल एक छोटा हिस्सा ही घर-परिवारों एवं गैर-संगठित क्षेत्रों में परंपरागत व्यंजनों जैसे अचार, मुरब्बा आदि तैयार करने में इस्तेमाल होता है।

दिलचस्प बात तो यह है कि बागवानी क्षेत्र में जितनी भी प्रगति हुई है उसमें सरकार से मिलने वाले सहयोग का बड़ा हाथ नहीं रहा है। बागवानी फसलों को सरकार से उस तरह के सहयोग नहीं मिलते जो खाद्य फसलों को दिए जाते हैं। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रायोजित योजनाएं एवं संस्थान जरूर मौजूद हैं मगर कोपरा छोड़कर कोई भी बागवानी उत्पादन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत नहीं आता। लोगों के बीच बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले व्यंजन जैसे टमाटर, प्याज और आलू (जो टॉप के नाम से जाने जाते हैं) के लिए बाजार समर्थन का कोई प्रावधान नहीं है। इन उत्पादों की कीमतों में भारी-उतार चढ़ाव दिखते हैं। ऐसे कई मौके सामने आए हैं जब किसान भारी पैदावार के कारण कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट के बाद अपने उत्पाद खेतों में छोड़ या उन्हें सड़कों पर फेंक देते हैं।

बागवानी क्षेत्र में जितनी परेशानियां नजर आ रही हैं उनके लिए खेत-बागान से फसलें लेने के बाद कुप्रबंधन, उत्पाद-प्रबंधन ढांचे में कमी (जैसे रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज और परिवहन सुविधाएं) और खेत-बागान से लेकर उपभोक्ताओं तक वृहद मूल्य श्रृंखला का अभाव जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ, माल ढुलाई की संपूर्ण व्यवस्था भी अपर्याप्त है जिससे जल्द खराब होने वाली बागवानी फसलों को काफी नुकसान हो जाता है। इसके अलावा उपलब्ध रेफ्रिजरेटेड वेयरहाउसिंग क्षमता इतनी कम है कि बड़ी मात्रा में उत्पाद सुरक्षित नहीं रखे जा सकते। कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं की भी कमी है और देश के कुछ ही राज्यों में इनका विशेष इंतजाम है। देश में उपलब्ध रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज कुल क्षमता का आधा हिस्सा केवल चार राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और पश्चिम बंगाल में है।

बागवानी उत्पादों के निर्यातकों को भी कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनमें गैर-शुल्क व्यापार बाधाएं भी शामिल हैं। गैर-शुल्क व्यापार बाधाओं में मनमाने तरीके से तय खाद्य सुरक्षा मानक और स्वच्छता एवं पादप-स्वास्थ्य से जुड़ी कड़ी शर्तें आती हैं। कीटनाशकों के अवशेष मौजूद रहने, कीटनाशक एवं रोगाणुओं की उपस्थिति और गुणवत्ता संबंधी चिंता के कारण निर्यात किए गए उत्पाद अक्सर गंतव्य पर पहुंच कर लौटा दिए जाते हैं। यूरोपीय संघ के देशों में में यह वाकया अधिक दिखता है। तेजी से उभरते बागवानी क्षेत्र के उत्पादन एवं इसकी वृद्धि को बरकरार रखने के लिए इन समस्याओं एवं बाधाओं का निवारण जरूरी है।

टूटती उम्मीदें

संपादकीय

भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार जहां एक ओर पूरी दुनिया को अचंभित करती है, वहीं एक कड़वा सच यह भी है कि bकरोड़ों परिवार आज भी बहुत मुश्किल से अपना घर चला पा रहे हैं। इनमें से अनेक लोगों को विश्वास है कि वे कर्ज लेकर व्यापार करेंगे, तो अधिक पैसे कमाएंगे और बेहतर भविष्य बनाएंगे दूसरी ओर, कुछ को लगता है कि भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय उन्हें वर्तमान में जी लेना चाहिए। मगर स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च बढ़ने से उनकी चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं। महंगाई और घटती आय की वजह से उनमें निराशा है। उनकी उम्मीदें टूटी हैं। चिंता का विषय है कि बैंकों का बकाया न चुकाने के कारण कई परिवार कर्ज में इस तरह डूब जाते हैं, जहां से निकलना उनके लिए संभव नहीं होता। कुछ लोग आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा लेते हैं। हरियाणा के पंचकूला में एक ही परिवार के सात लोगों की खुदकुशी ऐसा ही मामला है सच्चाई यही सामने आई है कि इस परिवार पर बैंक का बहुत सारा पैसा बकाया था, जिसे चुकाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। कर्ज में डूबा परिवार रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा था।

अगर देश के नागरिक घर और वाहन खरीदने के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके पीछे बेहतर रोजगार और अच्छी आय की संभावनाएं छिपी हैं। मगर कारोबार के लिए लिया गया कर्ज कोई नहीं चुका पा रहा है, तो इस पर सोचने की जरूरत है कि विकास की तेज रफ्तार के बीच उनका कारोबार क्यों पिछड़ रहा है। अगर व्यापारी कर्ज लेकर भी लागत नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसके पीछे के कारणों को समझने और उनका हल निकालने की जरूरत है। इसके लिए नीति निर्माताओं को ही आगे आना होगा। यह सच भी छिपा नहीं है कि कर्ज में डूबे हजारों किसान खुदकुशी कर चुके हैं। फसलों की लागत न निकल पाने से उनमें भारी निराशा है। छोटे कारोबारियों की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। जरूरत है कि बेहतर जिंदगी जीने की करोड़ों लोगों की उम्मीदें और सपने बचाने के लिए अब ठोस और सार्थक कदम उठाए जाएं।

Date: 29-05-25

बेहतरी की फसल

संपादकीय

सरकार ने चालू वित्तवर्ष में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा कर दी है। हर वर्ष फसल की बुआई से पहले फसलों की एमएसपी घोषित की जाती है। इस वर्ष धान की फसल के लिए पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य उनहत्तर रुपए प्रति कुंतल बढ़ा दिया गया है। इसी तरह कुल चौदह फसलों का एमएसपी घोषित किया गया है, जिनमें दलहनी फसलें और मोटे अनाज शामिल हैं। सरकार का दावा है कि यह बढ़ोतरी उसके वादे “अनुरूप है, जिसमें उत्पादन लागत का कम से कम पचास फीसद अधिक एमएसपी तय किया जाता है। इसके अलावा, ब्याज सबर्वेशन योजना के तहत किसानों को खेती और बागवानी के लिए तीन लाख रुपए तक और कृषि सहायक उद्यमों जैसे पशुपालन और मछली पालन के लिए दो लाख रुपए तक का कर्ज रियायती दर पर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। कहा जा रहा है कि इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा और कृषि क्षेत्र में सुधार नजर आएगा। पर इन घोषणाओं से किसान संगठन कितने खुश हो पाते हैं, देखने की बात होगी, क्योंकि वे लंबे समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य में विसंगतियों और कृषि सुविधाओं में कमी के मुद्दे उठाते रहे हैं।

किसानों की स्थिति बेहतर करने के मकसद से स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था, जिसने सुझाव दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनना चाहिए। फिर, उत्पादन लागत में किसानों के पारिवारिक श्रम की कीमत भी जोड़ी जानी चाहिए। मौजूदा सरकार ने वादा किया था कि किसानों को उनकी फसलों की कीमत लागत की डेढ़ गुना तक दी जाएगी। मगर न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में किसानों के पारिवारिक श्रम की कोई कीमत नहीं आंकी जाती। फिर, बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई आदि पर आने वाले खर्च को भी ठीक से नहीं आंका जाता, जिसकी वजह से लागत और अंतिम मूल्य में बहुत अंतर नहीं रह जाता। खासकर धान जैसी फसलों पर उत्पादन लागत अधिक बैठती है। फिर भी, न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों में फसल बोने को लेकर उत्साह बनता है। पर यह शिकायत आम है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने के बावजूद आढ़ती उस कीमत पर किसानों से फसलें नहीं खरीदते ज्यादातर मामलों में उससे कम, बल्कि कई बार किसान काफी कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर होते हैं। इस पर रोक लगाने का कोई उपाय अभी तक नहीं किया गया है इसीलिए एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की मांग जोर पकड़ती रही है।

सरकार का वादा है कि वह किसानों की आय दोगुनी करेगी। इसके मद्देनजर कई योजनाएं भी चलाई गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड भी उसी में एक है। पर किसानों की दशा में कोई उल्लेखनीय सुधार नजर नहीं आ पा रहा, तो इसकी कुछ वजहें साफ हैं। एक तो देश के अस्सी फीसद से ऊपर सीमांत किसान हैं, जो किसी तरह अपने परिवार के गुजारे भर की फसल पैदा कर पाते हैं। दूसरे, जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखा, बाढ़, तूफान आदि के कारण फसलों के चौपट होने का खतरा दिनोंदिन बढ़ता गया है। बढ़ती गर्मी के कारण उत्पादन पर भी असर पड़ा है। ऐसे में किसान कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते। इसीलिए कृषि योजनाएं अपने मकसद तक नहीं पहुंच पातीं। वे अस्थायी राहत ही साबित होती हैं। कृषि संबंधी व्यावहारिक नीतियों की जरूरत बनी हुई है।

Date: 29-05-25

Date: 29-05-25

कम बोझिल पाठ्यक्रम

संपादकीय

आईईआईटी – दिल्ली ने छात्रों पर बोझ कम करने और उद्योग जगत की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए बारह वर्षों के बाद अपने पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन किया है। संस्थान के निदेशक रंगन बनर्जी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में कहा था, ‘पाठ्यक्रम में पिछली बार संशोधन 2013 में किया गया था। इस बीच, उद्योग जगत की मांग तेजी से बदल रही है … ए आई एक नया उभार है, और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस सुधार की कवायद 2022 में शुरू हुई थी। पिछले कुछ वर्षों में संस्थान ने हितधारकों से व्यापक प्रतिक्रिया ली है, और उनकी मांग और जरूरत के अनुसार जरूरी बन पड़े बदलाव पाठ्यक्रम में किए हैं। पाठ्यक्रम को ही कम नहीं किया गया है, बल्कि कक्षा का आकार कम करने का फैसला भी किया गया है। पहले दो सेमेस्टर के लिए कक्षा का आकार अब 200 की बजाय 150 होगा ताकि छात्र पर अधिक ध्यान सुनिश्चित किया जा सके। कहा जा सकता है कि आईआईटी का पाठ्यक्रम संबंधी फैसला दूरगामी परिणाम हासिल करने की दृष्टि से किया गया है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इससे पूर्व नई शिक्षा नीति लागू की जा चुकी है और अब देश के एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान का यह फैसला क्रांतिकारी परिर्वतन की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया जा सकता है। वैसे भी एआई और प्रोग्रामिंग जैसे पाठ्यक्रमों का शिक्षण-प्रशिक्षण जरूरी बन गया है। जरूरी है कि जटिलताएं शिक्षण-प्रशिक्षण में खासी अवरोध खड़े करती हैं। उच्च शिक्षा और खास तौर पर प्रतियोगी शिक्षण-प्रशिक्षण में विद्यार्थियों पर अनावश्वयक तनाव रहता है, और तनाव इस कदर हावी हो जाता है कि आये दिन छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें आती रहती हैं। यदि पाठ्यक्रम का बोझ बनिस्बत कम हो और कक्षा की छात्र स्ट्रेंथ ज्यादा न हो तो पढ़ाई-लिखाई के लिए परिणामोन्मुख माहौल तैयार हो सकता है। हालांकि आईआईटी दिल्ली ने बारह साल बाद पाठ्यक्रम में बदलाव किया है, लेकिन बदलते समय के साथ ताल मिलाए रखने के लिए यह जरूरी कवायद है । तनावरहित शिक्षण-प्रशिक्षण हो तो न केवल उच्च शिक्षा का उद्देश्य पूरा होता है, बल्कि उच्च शिक्षा अपनी उपयोगिता भी साबित करती है । पाठ्यक्रम में कठिनता को कम करने का फैसला वास्तव में सराहनीय है।

डिजिटल जालसाजों का फैसला जाल

राहुल मथान, ( साइबर विशेषज्ञ )

वोल्फगैंग बेल्ट्राची एक जर्मन कला जालसाज है, जिसे साल 2010 में गिरफ्तार किया गया था। मगर उससे पहले लगभग चार दशकों तक वह पूरे कला जगत को ठगता रहा। बेल्ट्राची सिर्फइसलिए अपनी ठगी में सफल नहीं हो पा रहा था कि वह कलाकृतियों की हूबहू नकल तैयार कर लेने में माहिर था, बल्कि उसकी सफलता का राज उस जहानत में छिपा था, जिसकी मदद से वह खरीदारों को यह यकीन दिला देता कि वे जो कृति खरीद रहे हैं, वह बिल्कुल असली कलाकृति है ।

बेल्ट्राची पहले एक पेंटर, कहानीकार था। यहां तक कि अपनी शुरुआती रेखाएं उकेरने से पहले ही वह उस कलाकार के बारे में तमाम जानकारियां जुटा लेता, जिसकी कलाकृति की वह नकल करने वाला होता । वह उन्हीं कलाकारों को चुनता, जो कुछ-कुछ अंतराल पर चित्र बनाते थे । उन कलाकारों की बनाई यह असली कृति है, यह जताने के लिए बेल्ट्राची पहले उनकी नकली पुरानी तस्वीरें बनाता। इससे वह खरीदारों को मुतमईन कर देता कि प्रसिद्ध कलाकारों ने ही वे कृतियां बनाई (और बेची) हैं। जिस लॉ फोर्ट पेंटिंग को उसने मैक्स अस्ट की पेंटिंग बताकर बेचा, उसे अर्न्स्ट ने कभी बनाया ही नहीं था ।

कोई भी जालसाजी तब ज्यादा प्रभावी होती है, जब न सिर्फ उस वस्तु बल्कि उससे जुड़ी तमाम कहानियां इस तरह से गढ़ी जाएं, जो उसकी प्रामाणिकता का समर्थन करें। बेल्ट्राची ने बहुत मेहनत से एक-एक कलाकृति को लेकर यह काम किया। आज के अपराधी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से यह काम आसानी से कर सकते हैं। एआई की मदद से अब मिनटों में हजारों विश्वसनीय कहानियां बनाई जा सकती हैं या उसे पुष्ट करने वाले साक्ष्य तैयार किए जा सकते हैं। यह नई तकनीक अब बड़े पैमाने पर वैकल्पिक हकीकत तैयार करने लगी है। जाहिर है, इससे अपराध के नए- नए तरीकों का जन्म हो रहा है, जिनको रोकना फिलहाल असाधारण रूप से कठिन साबित हो रहा है।

दिसंबर 2023 में बीबीसीने खुलासा किया था कि ‘डीसीविकली डॉट ओआरजी’ नामक एक ऑनलाइन समाचार पेज वास्तव में उस अभियान का हिस्सा था, जो यूक्रेन के खिलाफ फर्जी तथ्यों (कहानियों) को फैलाने के लिएएआई का उपयोग कर रहा था। यह फरेब इतना सफल रहा कि इनमें से कई कहानियों को व्यापक रूप से साझा किया गया, यहां तक कि अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के सदस्यों द्वारा भी। इसी तरह कथित रूप से एक पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट ‘ग्लोबल विलेज ‘स्पेस’ ने एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें दावा किया गया था कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मनोचिकित्सक ने आत्महत्या कर ली है और उन्होंने एक नोट छोड़ा है, जिसमें नेतन्याहू पर खुदकुशी के लिए उंगली उठाई गई है। इस ‘समाचार’ को ईरान के सरकारी मीडिया ने उठाया और फिर सोशल मीडिया चैनलों के जरिये इतना शेयर किया गया कि यह इंटरनेट खोज परिणामों में सबसे ऊपर दिखने लगा था।

एआई जनित सूचनाओं के ये हमले दुष्प्रचार को मुख्यधारा के विमर्श में इस तरह से बोने की कोशिश करते हैं कि वह आम लोगों को ‘सच’ जान पड़े। इस तकनीक से असामाजिक तत्वों को अपने उद्देश्यों के अनुरूप धारणा गढ़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा, एआई का उपयोग फर्जी उम्मीदवारों द्वारा कंपनी के नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे मामलों में, एआई का उपयोग एक आदर्श रिज्यूम बनाने में किया जाता है, जो कर्मचारी की भूमिका के अनुकूल होता है। इसमें उम्मीदवार की एआई से बनी तस्वीरें, उसकी उपलब्धियां बताती वेबसाइट व नकली लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई जा सकती हैं। एक बार जब उम्मीदवार का चयन वर्चुअल इंटरव्यू के लिए हो जाता है, तो फेस- फिल्टर तकनीक का उपयोग किया जाता है, ताकि उम्मीदवार की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति उन तस्वीरों से मेल खाए, जो फर्जी वेबसाइट पर लगाई गई होती हैं। एक बार नौकरी मिलने के बाद ये फर्जी कर्मचारी कंपनी के नेटवर्क में जाकर जासूसी कर सकते हैं, बौद्धिक संपदा चुरा सकते हैं या कंपनी के कंप्यूटर में वायरस छोड़ सकते हैं।

इस तरह के मामले तो काफी मामूली हैं। जैसे-जैसे अपराधी को यह पता चलता है कि डिजिटल तकनीक वास्तव में कैसे काम करती है, वैसे-वैसे वह अपराध को अधिक बारीकी से और नए-नए तरीके से अंजाम देने में सक्षम होता जाता है। एआई का साथ मिलने पर आपराधिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर की जा सकती हैं, जिनसे भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है।

सितंबर 2024 में माइकल स्मिथ को ऐसी ही एक आपराधिक योजना बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसमें गीत बजाने वाले ऑनलाइन मंचों से उन्होंने गलत तरीके से रॉयल्टी के रूप में करोड़ डॉलर से अधिक की राशि कमाई थी। उन्होंने एआई से फर्जी गीत बनाने के बजाय काल्पनिक बैंड बनाए और उन सभी के लिए एक स्ट्रीमिंग प्रोफाइल बनाई। इसके बाद उन्होंने गीत-संगीत के विभिन्न मंचों पर हजारों अकाउंट खोले और अपने द्वारा बनाए गए गानों को लगातार स्ट्रीम करने के लिए तकनीक (बॉट्स) का इस्तेमाल किया।

इसका पता न चल पाने का कारण यह था कि स्मिथ ने बॉट्स का इस कदर इस्तेमाल किया था कि किसी को कोई संदेह पैदा नहीं हुआ। अगर वह एक ही गाने को एक अरब बार बजाते, तो यह तुरंत उसे सचेत कर देता था। इसलिए, उन्होंने अलग-अलग गानों को फर्जी तरीके से हजारों बार चलाया, जिससे उसकी जालसाजी का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसा करने के लिए एआई का सहारा लिया गया था। उन्होंने एक हफ्ते में एक हजार गाने बनाए, जिनको वह कई मंचों पर भेज देते, ताकि फर्जी तरीके से उनको चला सकें। इन सबसे वह रोजना 6.5 लाख से अधिक बार गानों को बजाने में सफल रहे और 12 लाख डॉलर से अधिक की सालाना रॉयल्टी कमाई ।

बेल्ट्राची ने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल ऐसी फर्जी कृतियों को तैयार करने में किया, जो न केवल असली दिखती थीं, बल्कि कलाकारों की पहले की पेंटिंग पर भी खरी उतरती थीं। ऐसा करने के लिए उसने प्रत्येक फर्जी कलाकृति का ऐसा इतिहास रचा, जो विश्वसनीय जान पड़े। आज के डिजिटल अपराधी बड़े पैमाने पर ‘नए सच’ पैदा कर सकते हैं। इससे न केवल हकीकत और फसाने के बीच फर्क करने की हमारी सामूहिक क्षमता खत्म हो गई है, बल्कि अपराध की नई-नई विधाओं का भी जन्म हुआ है, जिनसे निपटने के लिए हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियां संघर्ष कर रही हैं। दुर्भाग्य से, यह स्थिति आगे और भी बदतर होने जा रही है।

Date: 29-05-25

किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगा यह विशेष अभियान

शिवराज सिंह चौहान, ( केंद्रीय कृषि मंत्री )

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारतीय कृषि निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, उनकी दूरदर्शी सोच और किसान कल्याण को समर्पित ऐतिहासिक निर्णयों ने हमारे किसान भाइयों बहनों को समृद्ध व सशक्त बनाया है। साथ ही, विकसित भारत के विराट संकल्प को नई मजबूती दी है। आज हमारे अन्नदाता न केवल देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, बल्कि विश्व के कई देशों में खाद्यान्न निर्यात करके भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। कृषि विकसित और किसान आत्मनिर्भर बनें, प्रयोगशाला में होने वाले शोध सही समय में खेतों तक पहुंचें, इसी लक्ष्य को लेकर हम राज्यों के साथ मिलकर एक राष्ट्र- एक कृषि एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं।

देश की समृद्धि का आधार कृषि और किसान हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक शोध किए है। कृषि वैज्ञानिक नई तकनीक, उन्नत बीज, खाद इत्यादि सेकम लागत पर फसल उत्पादन बढ़ाने के काम में जुटे हैं। हमारे वैज्ञानिकों के शोध किसानों तक सही समय पर पहुंचें, उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, मिट्टी के पोषक तत्वों, उर्वरकों की सही मात्रा सहित कृषि के विभिन्न आयाम से अवगत कराया जा सके, इसके लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के माध्यम से देश के 700 से अधिक जिलों के लगभग 65 हजार गांवों में वैज्ञानिकों की 2,170 टीमें पहुंचेंगी। इस दौरान लगभग 1.5 करोड़ किसानों से सीधा संवाद किया जाएगा।

यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि को विकसित बनाना और किसानों का जीवन बदलना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विकसित कृषि संकल्प अभियान कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि किसानों के जीवन में समृद्धि लाने का महायज्ञ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, राज्यों के कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, नवाचार से जुड़े संस्थान सभी एकजुट होकर एक टीम के रूप में विकसित कृषि और समृद्ध किसान के लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। यह अभियान प्रधानमंत्री के ‘लैब टु लैंड’ के मंत्र को साकार कर किसानों की तकदीर और भारतीय कृषि की तस्वीर बदलेगा । वैज्ञानिक गांवों में जाकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान के प्रयासों और किसानों के अथक परिश्रम से, एक हेक्टेयर में एक क्विंटल भी उत्पादन बढ़ता है, तो देशभर में 20 टन खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में हम सफल होंगे।

हाल ही में लिए गए खास निर्णय जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी हो या प्याज और चावल से निर्यात शुल्क को हटाना, फसलों की जलवायु अनुकूल और अधिक उपज वाली किस्मों के विकास से लेकर किसान हितैषी योजनाओं के विस्तार तक मोदी सरकार की प्राथमिकता में सदैव किसान कल्याण रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में छलांग लगाई है।

कृषि उत्पादन को देखें, तो इसमें ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2024- 25 में खाद्यान्न उत्पादन के 3,309 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है। खरीफ चावल 1,206 लाख टन, गेहूं 1, 154 लाख टन और सोयाबीन 151 लाख टन के साथ रिकॉर्ड स्तर पर हैं। सोयाबीन की उत्पादकता 985 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1, 169 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। बागवानी क्षेत्र में भी उत्पादन 3,621 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। व्यापक दृष्टिकोण, समग्र सोच, स्पष्ट नीति और नेक इरादों के साथ किसानों की आय बढ़े, उनके पसीने का उचित मूल्यांकन हो और वे आत्मनर्भर बन सकें, इसके लिए केंद्र सरकार ने छह सूत्रीय रणनीति बनाई है।

यह विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का एक महा-अभियान है। मेरी किसानों से यह अपील है कि आप सभी इस महा- अभियान से जुड़ें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सलाह को मानकर अपनी कृषिको उन्नत करें। उत्पादन बढ़े, लागत घटे और किसानों को लाभ हो, इसी उद्देश्य के साथ विकसित कृषि का यह महायज्ञ है, जो विकसित भारत का आधार बनेगा ।