21-02-2023 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:21-02-23

Date:21-02-23

Save Himalayas

Number of pilgrims and tourists in stressed areas must be capped. Globally, this is the accepted norm.

TOI Editorials

The solution is caps on pilgrim and tourist numbers. There are many examples globally. Bhutan has long charted a path of ecotourism by charging foreign tourists a sustainable development fee of around $200 per person per night. It has even started charging Indian visitors Rs 1,200 per day as part of its ‘high value, low volume’ tourism strategy. This policy has worked very well for Bhutan’s ecology and its tourism industry.

There are similar policies in Central and South America. Costa Rica accounts for 4% of the world’s biodiversity and relies on tourism for 10. 3% of its GDP. Yet it has been an ecotourism champion with initiatives like the Blue Flag Ecology Programme under which a strict set of environmental criteria is laid down. All local stakeholders in the tourism industry – local community, hotels, travel agencies etc – work together to attain the coveted Blue Flag tag. In Chile, the tourism industry is allowed to operate only in sustainable ways within protected areas. Tourism stakeholders are then held accountable for any breaches in these agreements. Surely, the sensitive, understress Himalayan zone should be protected via similar strategies? Uttarakhand’s Chamoli district administration has indicated there may be a cap on pilgrims. Implement this without hesitation.

House of horrors

Authorities must not ignore what happens in homes run by NGOs

Editorial

It is inconceivable that flagrant violations of law and human rights happen in plain sight, and when intervention finally happens, it is already too late for some. The case in point is the Anbu Jothi Ashram case in Tamil Nadu’s Villupuram district where — entirely by accident — the lid was blown off dark secrets and happenings inside the home. The issue came to light when police followed the thread of man missing complaints. Then one sordid fact after the other came to light, including sexual and physical abuse, bizarre scare tactics and even trafficking. The unlicensed home — the name translates to ‘flame of love’ — was providing shelter to persons on the fringes of society, physically and socially in need of support. It had been accommodating destitute women, abandoned senior citizens, beggars, alcohol addicts and persons with mental retardation or illness. Residents who were rescued later told tales of how they were held down with a mixture of fear, terror, and perversion; the owners also used monkeys to terrorise them. The home had been running for years until police first entered its premises last week to arrest four employees for running the centre without a valid permit. A total of 142 residents were rescued and relocated. Subsequently, as women residents of the home made sexual assault and torture charges against the owner Jubin Baby and his wife Maria, police arrested the couple. Another unit run by them near Puducherry was closed down and over 20 residents rescued. Following up, the National Commission for Women recorded testimonies of the rescued women, and the investigation has been handed over to the CB-CID.

The Anbu Jothi Ashram case should never have happened, given the safety mechanisms provided by the law, and rules crafted and enforced by the State. All care homes should be registered and periodic assessments carried out to allow them to continue to operate. How did this institution slip through the cracks? Laws in the social sector that serve persons in disadvantageous circumstances, must leave no loophole, no cracks that can be exploited. This case certainly speaks to chronic neglect in the sector, despite periodic exhortations and even raids on care homes to check their credentials. Exploitation in the social sector is particularly intolerable; it is tantamount to allowing the fence to eat the crop. Monitoring and supervision in the sector need to be fool-proof and corruption-free. Not only should authorities document every last flagrant violation at the ashram but also make an example of it — to serve as a crushing deterrent to any one who might toy with the idea of abusing those who seek sanctuary.

Date:21-02-23

Slow progress to creating a safe workplace for women

Unless society works incessantly to change the prevalent socio-cultural and economic structures, it could well be status quo

R.K. Vij is a former Special Director General of Police of Chhattisgarh.

The recent case of allegations of sexual harassment that some of India’s sportswomen (wrestling) are said to have faced have shocked us. Those affected had to sit in protest in the capital to make themselves heard. This shows that any internal complaints committee (if there is one) does not function. Or, the wrestlers were not aware about it. The Vishaka guidelines on reporting harassment are meant to be followed by government and private institutions equally. In view of the sensitivity of the issue, the Union Sports Minister constituted an ‘oversight committee’ headed by a lady Olympic medal holder to investigate the charges levelled against the president of the Wrestling Federation of India.

Earlier, in February 2021, a leading woman journalist celebrated her victory — not because the accused person who has harassed her sexually was convicted, but because she was acquitted of accusations of defamation that have been levelled against her by the accused. The ‘truth’ of victimisation prevailed and it was held that a woman cannot be punished for raising her voice against abuse. She had raised her voice against her employer and a powerful politician. Though a specific offence relating to ‘sexual harassment’ (under Section 354-A) was inserted in the Indian Penal Code (IPC) in 2013, the allegations largely fell under Section 509 (i.e., to insult the modesty of a woman) of the IPC. The victim chose not to report the matter to the police, and there was no internal mechanism in place for the redress of complaints of sexual harassment as the Vishaka guidelines were framed by the Supreme Court of India in 1997. But this did not give the employer any liberty to violate the fundamental rights of a woman at the workplace.

Structural violence, data on workforce

Violence, in the form of sexual harassment at the workplace, is both direct and structural. While an enabling environment for reporting direct violence has shown a gradual improvement, indirect violence remains poorly addressed because it is embedded deep in our social and economic structures. It is more visible in the employment imbalance prevalent between men and women, in the organised and unorganised sectors. With more men at the workplace, they feel entitled and empowered to take undue advantage of the historical fact that the society is still patriarchal and women are not only in a minority but also occupy a few of the higher positions.

The numbers matter when it comes to power emanating from the majority. One musters courage to voice one’s grievance when there are sufficient numbers in support of the affected person. Also, much would depend on the tooth-to-tail ratio of any organisation. When the number of women in leadership positions are not enough to generate confidence in subordinates, women in lower positions feel reluctant to air their grievances.

The Periodic Labour Force Survey (PLFS) annual report available for 2020-21 shows that though the participation of women in the total labour force grew, i.e., Labour Force Participation Rate (LFPR) has gradually increased from 17.5% in 2017-18 to 25.1% in 2020-21, and the Worker Population Ratio (WPR) from 16.5% in 2017-18 to 24.2% in 2020-21, it is still much less when compared to men. The LFPR and WPR data published in the latest Quarterly Bulletin (April-June 2022) are not encouraging either. While LFPR is defined as the percentage of persons in the labour force among the persons in population (i.e., both employed and unemployed or seeking employment), WPR is the percentage of persons employed among the persons in population.

Start early, and at home

The absence of an enabling and safe working environment is one of the factors for the poor participation of women in the labour force. It is generally believed that most women do not complain of sexual harassment and the current redress mechanism is either non-existent or ineffective. They are more vulnerable to exploitation by their employer as they can be easily threatened with their job continuity for indecent favours.

Unless the mindset of treating men and women as equals is developed at an early stage of character formation during childhood, the stereotyped power relation between the two would be difficult to change later.

It would not be out of context to mention here a theory of criminology known as ‘nature versus nurture’. It says that both genetics and the environment affect an individual’s development. While genes may decide certain features of one’s personality at birth, it is social conditioning and the environment of the family and early schooling which matter the most during the growth of children. Unless both parents respect each other and treat their girl and boy child on a par in all respects, they grow up learning this inequality as a normal phenomenon, which may even lead to the development of criminal tendencies in men. Therefore, the beginning has to be made at home.

Fixing goals

Similarly, providing a safe work environment is the responsibility of the employer. The employer needs to ensure that the working environment is safe and women friendly. However, it has been observed that whenever allegations of sexual harassment are levelled against superior authorities, instead of getting the complaint inquired into expeditiously under the law, i.e., the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal), Act, 2013, the accused either resorts to multiple attempts at litigation to stall the due process or attempts to bring disrepute to the victim on flimsy grounds. The situation becomes more complex when the accused himself is at the helm of affairs, as in the examples given above.

Therefore, it is essential to fix goals to improve the workplace environment for women. The short-term goals may include providing the requisite women-friendly infrastructure, the constitution of internal complaint committees, and the spreading of awareness about the law and procedure of grievance redress.

Medium-term goals may include the increase of female participation in the labour force, improvement of tooth-to-tail ratio, and providing incentives to prevent drop-outs such as paid maternity leave. However, in the long-run, it is essential to address the deep-rooted structural and cultural violence which puts women in a disadvantageous position. Unless society as a whole works incessantly to bring about the required changes in the existing socio-cultural and economic structures to eliminate indirect violence, root and branch, the status quo may not change.

Date:21-02-23

Law to raise marital age is not enough as enforcement is poor

Rebecca Rose Varghese & Vignesh Radhakrishnan

The Prohibition of Child Mar- riage (Amendment) Bill was intro- duced in the Lok Sabha in Decem- ber 2021. The Bill proposes to raise the age of marriage for women from 18 to 21 years. But after Oppo- sition MPs demanded greater scru- tiny of the Bill, it was referred to the Parliamentary Standing Committee. The MP from Kollam, N.K. Premachandran, wanted to know “whether this law was enforceable or not”; the MP from Thoothukku- Kanimozhi Karunanidhi, sought opinions from civil society; and the MP from Baramati, Supri- ya Sule, wanted the House to “un- animously pass reforms related to women”.

Back then, MPs had raised ques- tions about the enforceability of the law, the Bill’s attack on perso- nal laws, and the poor labour force participation of young women.

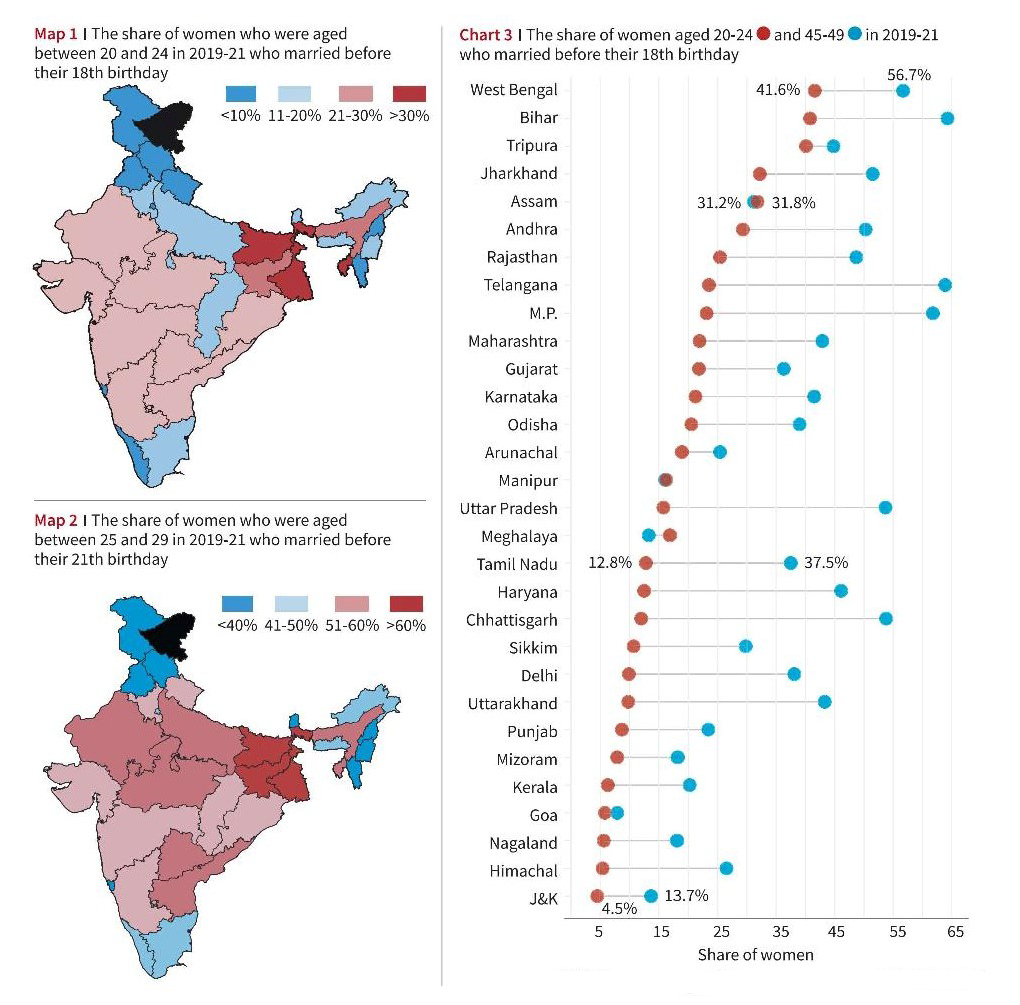

The caution exercised by the Supreme Court and the advice of the Opposition MPs to scrutinise the Bill before passing it is well grounded. This is because, despite the legal age of marriage for wo- men being 18 years, almost 23% of women who were aged between 20 and 24 years in 2019-21 married before their 18th birthday. In fact, in the eastern States of Bihar and West Bengal, the share was over 40% (Map 1). In Assam, Andhra Pradesh and Rajasthan, the share was over 25%. The share was be- low 10% in Kerala, Himachal Pra- desh, Punjab and Uttarakhand, among other States.

Despite such a high share of women marrying before turning 18 years, only 1,050 cases were regis- tered under The Prohibition of Child Marriage Act in 2021, accord- ing to the National Crime Records Bureau. Such a small number of cases shows that reportage of un- derage marriages is negligible, re- sulting in limited enforcement of the law. These figures may go up in 2023 given the massive crackdown in Assam on child marriages lead- ing to over 3,000 cases.

With the Bill proposing to raise the legal age from 18 to 21, the question of enforcement gets even bigger. In India, over 60% of wo- men who were aged between 25 and 29 in 2019-21 married before their 21st birthday. In the eastern States of Bihar and West Bengal, the share was over 70% (Map 2). In Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana and Tripura, it was more than 65%. Even in Goa, the State with the least share of such women, one in five women aged between 25 and 29 in 2019-21 married before turning 21.

So, while laws can be changed, enforcement may remain weak as underage marriages are rarely re- ported. As concluded in the Data Point titled ‘Education, more than wealth, determines women’s mari- tal age’ (February 15), better-edu- cated women have had more con- trol over when they should get married for decades now. The Da- ta Point also showed that due to awareness and better negotiation powers, younger women have pushed up their median marriage age by many years compared to their mothers and grandmothers.

This progress can be seen in Chart 3, which shows the share of women aged 20-24 and 45-49 in 2019-21 who married before their 18th birthday. In all the States, ex- cept Assam, Meghalaya and Mani- pur, the share of such women in the 20-24 age group was much low- er than the share in the 45-49 age group. This is a reflection of the in- creasing power of negotiation aid- ed by better education levels among younger women.

शिक्षा का माध्यम बनें मातृभाषाएं

गिरीश्वर मिश्र, ( लेखक पूर्व कुलपति एवं शिक्षाविद् हैं )

जहां तक उच्च शिक्षा के वर्तमान स्वरूप की बात है तो यह औपनिवेशिक पृष्ठभूमि में शुरू हुआ और किसी भारतीय भाषा की जगह विदेशी अंग्रेजी भाषा को उसके एकमात्र माध्यम के रूप में स्थापित किया गया। यह अंग्रेजी राज की सुविधा और उसके साम्राज्यवादी सोच के अनुरूप था। पश्चिमी ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हुए भारत में उसके प्रसार के लिए अंग्रेजी उपयुक्त सिद्ध हुई। इस तरह भाषा और ज्ञान के विषय दोनों का ही आयात किया गया और हमारी उच्च शिक्षण संस्थाओं को उसके अनुसार ढाला गया। पठन-पाठन और मूल्यांकन आदि की पूरी व्यवस्था लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर अपनाई गई। ऐसी औपनिवेशिक व्यवस्था में अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ पश्चिमी ज्ञान और संस्कृति का विस्तार भी भारत में हुआ। उसे प्रामाणिक, प्रासंगिक और उपयोगी कहकर इस तरह प्रचारित-प्रसारित किया गया कि लोगों के मन में बैठ गया कि यही ठीक है। इसका स्वाभाविक परिणाम भारतीय ज्ञान परंपराओं और स्थानीय भाषाओं की सतत उपेक्षा के रूप में सामने आया। इस प्रक्रिया में भारत पश्चिमी ज्ञान के उपयोग की एक प्रयोगशाला बनता गया और देशज ज्ञान हाशिए पर जाता रहा या फिर उसे पश्चिमी ज्ञान के अनुकूल ढाला गया। भारत ज्ञान सृजन करने की जगह ज्ञान का अनुकरण और समायोजन करता रहा। विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी सीखना और पश्चिमी विषयों को सीखना और सुविधानुसार उनका उपयोग एक मानक काम बन गया। ऐसे में न केवल शिक्षा की जटिलता बढ़ गई, बल्कि देश की प्रकृति की समझ भी बिगड़ती गई। विद्यार्थी पर शिक्षा का भार बढ़ने के साथ ही एक हीनता की ग्रंथि का भी बीजारोपण हो गया। गुलामी की मानसिकता इतनी प्रचंड थी कि आज भी कई स्कूल अंग्रेजी न बोलने और हिंदी जैसी भारतीय भाषा बोलने पर दंडित करते हैं। तमाम लोगों के लिए अंग्रेजी अभी भी रौब झाड़ने का जरिया है। भारत में भाषाई गुलामी की दास्तान इतनी लंबी है कि उसके दुष्परिणाम का आकलन सरल नहीं। यह कहना ही पर्याप्त होगा कि भाषा से ही विचार, आचार और पूरी संस्कृति बनती-बिगड़ती है।

भाषा प्रयोग का एक पक्ष यह भी है कि भाषा की अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार है, परंतु वास्तविकता कुछ अलग है। न्यायालय, विश्वविद्यालय, कार्यालय और रुग्णालय हर कहीं आज अंग्रेजी का वर्चस्व है। अलिखित रूप से भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्ति पर बंदिश और अंग्रेजी को लेकर प्रलोभन का परिवेश बना हुआ है। यह स्थिति सामान्य मानवाधिकारों के हनन को भी व्यक्त करती है। स्मरण रहे कि लोकतंत्र की अपनी एक मर्यादा होती है, जहां सबके लिए अवसर की समानता, समता, बंधुत्व की व्यवस्था है और इन सबके लिए संवाद ही मुख्य आधार होता है। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा के साथ समाज में बड़े-छोटे की दो कोटियां-अंग्रेजीदां और गैर-अंग्रेजीदां के रूप में खड़ी कर दी गईं जिसके दूरगामी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम हुए। उससे उपजने वाली असुविधा और दुविधा पसरती गई। उससे अंग्रेजी की श्रेष्ठता और प्रामाणिकता को बल मिलता रहा। साथ ही सामाजिक जीवन में ऊंच-नीच के भेदभाव और पूर्वाग्रह का भाषाई आधार स्वतंत्र भारत में दिन-प्रतिदिन मजबूत होता गया। लोकतंत्र में शासक और शासित या प्रजा तथा राजा के बीच की दूरी कम होनी चाहिए थी, लेकिन वह बढ़ती रही। भारतीय संविधान भी मूलतः अंग्रेजी में ही तैयार हुआ। परीक्षाओं और नौकरी में अंग्रेजी को प्राथमिकता का चलन अभी भी कायम है। इस माहौल में यही संदेश फैला कि भारतीय भाषाएं विचलन हैं और मानक भाषा सिर्फ अंग्रेजी है। इसका दबाव भाषाओं में अस्वाभाविक दखल के रूप में उभरने लगा। भारतीय समाज और संस्कृति को देखने का देशज की जगह विदेशी नजरिया प्रचलित हुआ और आधुनिक ज्ञान का विकास अपनी जड़ें अपेक्षित रूप से न जमा सका।

संसार के साथ हमारा रिश्ता भाषाई मध्यस्थता के बिना कठिन है। इसलिए भाषा सामाजिक सशक्तीकरण के विमर्श में प्रमुख पात्र है। फिर भी उसकी भूमिका को अनदेखा किया जाता है। अच्छी बात है कि वर्तमान सरकार देश को आत्मनिर्भर और स्वदेशी की दिशा में आगे ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को विमर्श के केंद्र में लाकर सामर्थ्य के विषय में हमारे सोच को आंदोलित किया है। इसी कड़ी में नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अवसर देने पर विचार किया गया है। बेहतर परिणाम के लिए यही आवश्यक है कि शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। बहुभाषिकता के आलोक में मातृभाषा का आदर करते हुए भाषा की निपुणता विकसित करना अपरिहार्य है। अमृतकाल के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने के लिए आह्वान किया है। इसके लिए मातृभाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। मातृभाषा दिवस पर यह संकल्प नए सिरे से लेना चाहिए।

जलवायु संकट और खेती पर खतरे

विनोद के शाह

दुनिया के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती जलवायु संकट की है। जलवायु संकट के खेती पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो निकट भविष्य में भारी खाद्यान्न संकट होगा। मगर हमारी सरकार सामने खड़े इस संकट से कृषि को बचाने में बेपरवाह दिखाई दे रही है। पिछले एक दशक में देश में बाढ़, सूखा, अत्यधिक ठंड, कम समय में बहुत अधिक बारिश, गर्म हवाओं और तापमान वृद्धि जैसे कारणों से फसलें निरंतर प्रभावित हो रही हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान बता रहे हैं कि मौसम अब इसी तरह बदलता रहेगा। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि आगामी पंद्रह वर्षों में जलवायु संकट के कारण पैदावार में कमी की वजह से भारत के साढ़े चार करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन को मजबूर हो जाएंगे। अगले डेढ़ दशक में देश की धरती के तापमान में दो डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि तय मानी जा रही है। नतीजतन, मानसून की तीव्रता में दस फीसद तेजी आएगी। यानी कम समय में बहुत अधिक बारिश, पानी की बूंदों का आकार बड़ा होने, बादल फटने और आकाशीय बिजली गिरने की आवृत्ति बढ़ेगी।

जलवायु संकट के कुप्रभावों को वापस कर पाना संभव नहीं है, लेकिन उपाय के तौर पर प्रतिकूल परिस्थितियों में पैदावार के बचाव की कार्ययोजना तैयार की जा सकती है। पिछले पांच वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल, उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आसमानी बिजली गिरने की घटनाओं में पंद्रह फीसद की दर से वृद्धि हुई है। कम समय में अत्यधिक बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं। बारिश के बाद इन्हीं स्थानों पर लंबे सूखे के हालात बने हैं। वैज्ञानिक अनुमान के मुताबिक तापमान में दो डिग्री की वृद्धि से देश का गेहूं उत्पादन एक करोड़ टन कम हो जाएगा। कार्बन डाईआक्साइड की वृद्धि से फसलों में प्रोटीन सहित अन्य तत्वों की मात्रा कम होगी। पशुओं की प्रजनन क्षमता में कमी के साथ उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में गिरावट दर्ज होगी।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान में जलवायु संकट से वर्ष 2050 तक चावल के उत्पादन में एक फीसद और मक्का तथा कपास के उत्पादन में क्रमश: तेरह और ग्यारह फीसद कमी आने की आशंका जताई गई है। पिछले साल फसल पकते समय अचानक गर्म हवाएं चलने से गेहूं उत्पादन के पूर्वानुमान में जबर्दस्त गिरावट दर्ज की गई थी। खरीफ फसलों में उड़द, मूंग, तिलहन सहित धान का उत्पादन 2022 में अनुमान से कम रहा। इसकी वजह मानसून में देरी और बारिश की अधिकता थी।

जलवायु संकट के चलते देश की कृषि में जीवांश की मात्रा तेजी से कम हुई है। कृषि योग्य मिट्टी में आवश्यक जैविक तत्व की मात्रा तीन से छह फीसद होने के बजाय सिर्फ 0.5 फीसद रह गई है। ईमानदारी से प्रयास किए जाएं तो मिट्टी के इस जीवांश सुधार में बीस वर्ष का समय लग जाएगा। मगर जैविकता नष्ट करने की प्रक्रिया जारी रही, तो आगामी पचास वर्षों में भारत की खेतिहर भूमि की उर्वरता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। आगामी दिनों में मौसम वैज्ञानिकों ने समय पूर्व तापमान में वृद्धि, उत्तर भारत में समय से पूर्व लू चलने की आशंका व्यक्त की है। इसके असर से दलहनी फसलों सहित गेहूं की फसल समय से पहले ही पक कर तैयार हो जाएगी और पैदावार में गिरावट की आशंका है।

वैश्विक जलवायु सूचकांक में जिन देशों पर सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, भारत उनमें चौदहवें स्थान पर है। भारत में 2050 तक औसत वर्षा के दिनों में साठ फीसद की गिरावट अनुमानित है, जिससे पैदावार में तेज गिरावट की आशंका है। पड़ोसी देशों में उत्पादन में गिरावट की विकराल स्थितियां संभव हो सकती हैं। जलवायु संकट के नतीजों से कृषि को बचाने के लिए भारत सरकार ने अभी तक कोई विशेष कार्ययोजना पेश नहीं की है। किसानों के लिए क्षणिक लाभ देने वाली घोषणाओं के बजाय पैदावार बचाने की योजनाएं तैयार कर समयबद्ध कार्य करने की आवश्यकता है।

इसके लिए सबसे पहले वर्षा जल संरक्षण और इस पर आधारित कृषि पर काम करना होगा। कम समय में अधिक वर्षा के अंदेशे के मद्देनजर वर्षा जल को न केवल खेतों में रोकना, बल्कि इसे जमीन के अंदर भी पहुंचाना है। प्रत्येक खेत में तालाब, मेंड़ बांधना और उन पर पेड़ लगाना अनिवार्य करना होगा। तेज गर्मी और कम समय की वर्षा में सिंचाई के लिए अब एकमात्र विकल्प वर्षा जल के संचयन से खेती करना है। इसके साथ भविष्य के लिए भूमिगत जल सुरक्षित बनाने के लिए वर्षा जल को नलकूपों के माध्यम से भूमि में उतारना आवश्यक होगा।

भारत भूमिगत जल के दोहन में दुनिया के शीर्ष स्थान पर है। इसके विपरीत भूमिगत जल संचय में देश का योगदान नगण्य है। जैविक कृषि से संबंधित एक अनुसंधान बताता है कि अगर कृषि भूमि की कार्बनिक क्षमता में एक फीसद की भी वृद्धि कर दी जाए, तो प्रति हेक्टेयर जमीन की जलधारिता में पचहत्तर हजार लीटर की वृद्धि संभव है। भीषण गर्मी में खेतों में संरक्षित जल को वाष्पीकरण से बचाने के लिए खेतों-तालाबों की ऊपरी सतह पर सोलर पैनल लगाकर पानी के वाष्पीकरण को रोकने के साथ खेतों में बिजली उत्पादन की योजना को मूर्त रूप दिया जाना चहिए।

देश के कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अधिक पैदावार वाले बीज विकसित कर रहे हैं, जिन्हें अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। जलवायु संकट की चुनौती के मद्देनजर अब इन्हें कम अवधि, कम सिंचाई और मौसमी परिवर्तन सहन करने वाले बीज विकसित करने की आवश्यकता है। फसलों को मौसमी परिवर्तन और सूखे से बचाने के लिए अब देश को हाइट्रोजेल तकनीक अपनाने की आवश्यकता है। विकसित देशों में लोकप्रिय हाइट्रोजेल बीज अंकुरण, जड़ वृद्धि सहित फसली पौधों को सूखे और गलन से बचाने का कार्य करते हैं। पानी के वाष्पीकरण को कम करने के साथ हाइट्रोजेल चालीस डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान तक कार्य करने में सक्षम होते हैं। ये अपने सूखे वजन से चार सौ गुना पानी अवशोषित कर सूखे के दौरान फसल की जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।

निरंतर सिचाई के पानी, हवा की आर्द्रता और ओस की बूंदों को अवशोषित कर आवश्यक समय में फसल को पानी की आपूर्ति करते हैं। यह तकनीक देश की कृषि पद्धति के अनुकूल होने के साथ पर्यावरण रक्षक और किफायती है। सरकार को इसे प्रोत्साहित करना चहिए। मिट्टी की जैविकता को बचाने के लिए गाय के गोबर और फसल अवशिष्टों से निर्मित खाद सबसे उत्तम है। देश में गेहूं, धान, मक्का और सोयाबीन की फसलों के सालाना अवशेष सालाना सात सौ लाख मीट्रिक टन बैठते हैं। इसका बीस फीसद प्रतिवर्ष किसान जला देते हैं, जो वातावरण में विषाक्त गैसों की मात्रा में वृद्धि, ओजोन परत के नुकसान, मिट्टी के जीवांश को नष्ट करने के साथ मृदा में उपलब्ध फास्फोरस और पोटाश को अघुलनशील बनाकर ठोस रूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति के साथ उसकी जल अवशोषण क्षमता को बहुत अधिक नुकसान होता है।

देश में नाइट्रोजन का अत्यधिक उत्सर्जन भी जलवायु संकट का एक बड़ा कारण है। नाइट्रोजन का सीमित उपयोग पौधों को आवश्यक पोषक तत्व देने और प्रोटीन निर्माण में आवश्यक है, लेकिन इसका अंधाधुंध इस्तेमाल मृदा की जल अवशोषण क्षमता और जैव विविधता के लिए अत्यधिक नुकसानदेह है। यूरिया के अंधाधुंध इस्तेमाल के खतरों से भी बचाना होगा। इससे बढ़ते जलवायु संकट की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी और खेती किसानी को भी बचाया जा सकेगा।

अब शायद लोकतांत्रिक हो जाए पुलिस

विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )

उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के मडौली गांव की प्रमिला दीक्षित के 13 फरवरी को जल मरने की खबर पढ़कर क्या आपको वहां से हजारों मील दूर 17 दिसंबर, 2010 को ट्यूनीशिया के किसी बाजार में आत्मदाह करने वाले स्ट्रीट वेंडर मोहम्मद बोआजिजि की याद आई? प्रमिला दीक्षित की मृत्यु दुर्घटना, आत्महत्या या हत्या कुछ भी हो सकती है, ज्यादा आशंका तो दुर्घटना की ही लगती है, पर एक बात दोनों में समान है और वह है प्रशासन की संवेदनहीनता। मोहम्मद बोआजिजि की आजीविका के एकमात्र साधन उसके खोखे को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरवा दिया था और विरोध स्वरूप उसने आग लगाकर आत्महत्या कर ली । इस अकेली घटना ने ‘अरब ्प्रिरंग’ नामक उस आंदोलन को जन्म दिया था, जिसके चलते तमाम अरब देश सुलग उठे और कई मुल्कों में सरकारें बदल गईं।

प्रमिला और उनकी बेटी के जल मरने की घटना से मोहम्मद बोआजिजि की याद मुझे इसलिए भी आई कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस के दो कार्यक्रमों में भाग लेते हुए व्यापक पुलिस सुधारों की बात की है। पिछली बार की घोषणाओं से फर्क यह है कि इस बार तीन प्रमुख कानूनों- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एविडेंस ऐक्ट) में भी बड़े बदलाव की बात की गई है । मुख्य रूप से इन्हीं तीन कानूनों के जरिये देश में पुलिस और आपराधिक न्याय प्रणाली का तंत्र काम करता है। इसके पहले जब कभी पुलिस सुधारों का जिक्र होता था, तो मुख्य रूप से पुलिस को बेहतर संसाधन प्रदान करने की बातें होती थीं। अगर कुछ और सोचते, तो हम उनकी सेवा-शर्तों में कुछ सुधार की गुंजाइश पर बहस करते। प्रकाश सिंह केस और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसमें दिया गया फैसला पुलिस सुधारों को लेकर समाज, सरकार और न्यायालयों की एकांगी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस सोच में पुलिस व जनता के रिश्तों में किसी बुनियादी परिवर्तन के लिए जरूरी इच्छाशक्ति का अभाव दिखता है।

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुनियादी कानूनों में सुधार की घोषणा का स्वागत करते समय हमें उन जरूरतों और परिस्थितियों को देखना होगा, जिनके तहत ये कानून बने थे। साल 1857 के जन उभार को दबाने और ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथों में लेने के बाद ब्रिटिश सरकार को स्वाभाविक रूप से कानून-कायदों का एक ढांचा खड़ा करने की जरूरत महसूस हुई, जिसमें जनता को न्याय मिलने का आभास तो होता ही रहे, साथ में किसी असंतोष को कुचलने के लिए सरकार के पास पर्याप्त औजार भी उपलब्ध हो सकें। इसीलिए 1860 के दशक में उपरोक्त तीनों कानून तो बने ही, एक अन्य महत्वपूर्ण कानून पुलिस ऐक्ट भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होकर भारत को मिला। अपने समय की जरूरतों और शासकों के हितों की रक्षा करने में समर्थ इन कानूनों ने डेढ़ सौ से अधिक वर्षों तक अपनी भूमिका बख़ूबी निभाई। इसमें भी कोई शक नहीं कि भारत जैसे महादेश में इतनी विस्तृत लिखित संहिता पहली बार तैयार की गई थी और यह भी सच है कि एक प्राचीन सभ्यता वाले देश में पहली बार कानून के समक्ष वर्ण, लिंग या सामाजिक स्तरीकरण को नजरंदाज कर सभी नागरिक कानून के समक्ष एक माने गए। एक अपराध के लिए ब्राह्मण या शूद्र को एक ही कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता और उनके लिए दंड भी एक ही होते, पर यह भी सही है कि इन कानूनों में कुछ न कुछ ऐसा अंतर्निहित था, जो पुलिस को जनता की दोस्त बनने से रोकता था।

दुर्भाग्य से आजादी के बाद आए नए शासकों ने भी कोई ऐसे बुनियादी परिवर्तन नहीं किए, जिनसे पुलिस आम जन की मित्र और उनके प्रति जवाबदेह बन सकती। अगर कुछ बदलाव किए भी गए, तो वे ऊपरी रंग-रोगन अधिक थे, उनसे किसी बुनियादी बदलाव की अपेक्षा मृग मरीचिका ही साबित हुई। क्या हम गृह मंत्री की हालिया घोषणा में ऐसे किन्हीं परिवर्तनों के सूत्र तलाश सकते हैं, जो भारतीय पुलिस को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के अनुकूल बना सकें?

पिछले कुछ वर्षों में पुलिस क्रूरता बढ़ी है। राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकारी पक्ष द्वारा बताया गया कि 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि में 146 घटनाएं पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की हुई थीं। गुजरात जैसा राज्य, जिसे पारंपरिक रूप से हिंसा विरोधी समझा जाता है, 60 की संख्या के साथ इस शर्मनाक सूची में सबसे ऊपर है। सूची में उन अभागों का नाम तो शरीक ही नहीं है, जिन्हें पकड़कर तथाकथित मुठभेड़ों में मार दिया गया। दुर्भाग्य से, पुलिस की हिंसा को सामाजिक स्वीकृति हासिल है। अगर पुलिस किसी को अपराधी घोषित कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के पहले उसकी टांगों में गोली मार दे, तो जनता का प्रबुद्ध वर्ग भी इसे सहज स्वाभाविक मान लेता है। सत्ता की कुर्सी दौड़ में शरीक कोई भी राजनीतिक दल पुलिस हिंसा का सिद्धांतत: विरोध नहीं करता। कभी किसी चुनाव में सभ्य पुलिस का मुद्दा नहीं बनता।

कानपुर देहात की झोंपड़ी गिराते समय बुलडोजर का प्रयोग हुआ और वही उन असहाय मां-बेटी की तात्कालिक मृत्यु का कारण बना। बुलडोजर शायद सत्ता की हनक का प्रतीक बन गया है। जिस झोपड़ी को हटाने के लिए दो मनुष्य काफी होते, उसे हटाने के लिए एक दैत्याकार मशीन लाई गई, जिसके पास अपना कोई दिमाग नहीं है।

प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मुझे कभी बहुत उत्साहजनक नहीं लगा था, क्योंकि इसमें पुलिस के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के चयन या उनकी नियुक्ति अवधि को लेकर कुछ दिशा-निर्देश जरूर जारी किए गए, पर किसी ऐसे बुनियादी बदलाव की परिकल्पना नहीं की गई, जिनसे पुलिस का औपनिवेशिक चरित्र बदलकर उसे लोकतांत्रिक बनाया जा सके। यह संभव हो सकता है, अगर गृह मंत्री अमित शाह की मुख्य कानूनों में बदलाव की घोषणा सिर्फ कागजों पर सीमित न रह जाए। ईमानदार परिवर्तन पुलिस को एक बल से जन सेवा संगठन में तब्दील कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि होने वाले परिवर्तन मात्र दिखावटी न हों। इसे परखने के लिए हमें अगले कुछ दिनों का इंतजार करना होगा।