10-11-2025 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Why a socialist won in the world’s financial capital

Voters’ Preferences in Newyork Align Closely With Zohran Mamdani’s Welfare-State Politics

Vignesh Radhakrishnan, Nitika Francis

Last week, Democrat Zohran Mamdani, 34, defeated An- drew Cuomo, an indepen- dent, to become New York City’s youngest mayor in a century. Mr. Mamdani has promised to imple- ment rent freezes, establish public grocery stores, expand universal childcare, introduce fare-free bus- es, and increase access to afforda- ble housing. To fund these propo- sals, he has suggested increasing corporate taxes and additional tax es on millionaires.

Mr. Mamdani’s identity he is Muslim and was born in Uganda to Indian parents and policies struck a chord with the city’s resi- dents, who have traditionally fa- voured career politicians and wealthier candidates for the post. Previous mayors include Michael Bloomberg, who had also pledged a substantial sum in support of Mr. Cuomo. Support from several bil- lionaires and threats from U.S. Pre- sident Donald Trump to cut feder- al funds for the city could not stop Mr. Mamdani’s welfare-state cam- paign. As a result, New York City, chosen as the world’s top financial centre for the sixth time in 2024 by the Global Financial Centres In- dex, is going to be led by a demo- cratic socialist. The reasons for this shift are clear. As the financial hub evolves, so do its workers, vo- ters, and their preferences, which now align closely with the solutions proposed by Mr. Mamdani.

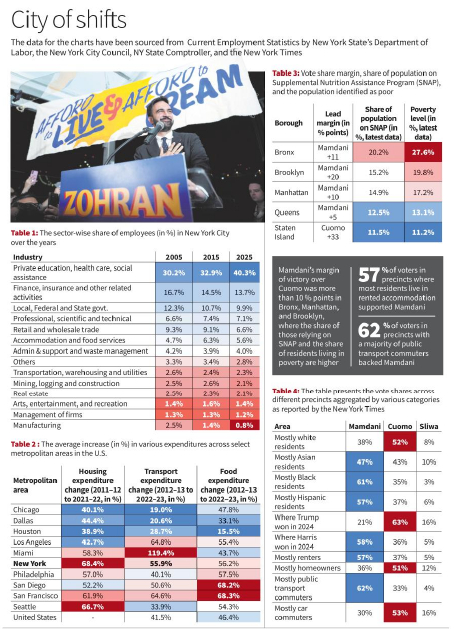

The share of people employed in finance, insurance, and related fields such as investment banking, brokerage, and portfolio manage- ment in New York has declined from over 16% to just above 13% (Table 1). In contrast, the share of those working in private education, healthcare, and social assistance including teachers, nurses, and childcare workers, who are generally lower paid – has increased from over 30% to about 40%. Moreover, about one in four of the New York State’s residents are now foreign-born.

It is no surprise that Mr. Mamdani’s policies aimed at making housing, transport, and food more affordable have resonated with the city’s residents, as prices in all these areas have been rising faster in New York compared with many other metropolitan areas in the U.S. In New York City, average housing expenditures rose by more than 68% between FY12 and FY22, the highest among those list- ed in Table 2. Average transporta- tion costs increased by about 56% between FY13 and FY23, com- pared with a national average of 41.5%. Similarly, average food ex- penditures grew by over 56% dur- ing the same period, compared with a national average of 46.4%. New York and San Francisco are the only two metros where costs have increased by over 55% in all three areas.

Mr. Mamdani’s margin of victory over Mr. Cuomo exceeded 10 percentage points in the boroughs of Brooklyn, Manhattan, and Bronx, where the proportion of re- sidents living in poverty and the share of those relying on the Sup- plemental Nutrition Assistance Program are notably higher. In contrast, Mr. Cuomo led in Staten Island, where both shares are the lowest, and Mr. Mamdani’s lead was much narrower in Queens, which also has relatively fewer low-income residents (Table 3).

Data published by The New York Times indicates that Mr. Mamdani’s policies had a clear impact on the election outcome. According to the paper’s post-election analy- sis, 57% of voters in precincts where most residents live in rent- ed accommodation supported Mr. Mamdani. Similarly, about 62% of voters in precincts with a majority of public transport commuters backed him. In contrast, in pre- cincts dominated by homeowners and car commuters, more than half voted for Mr. Cuomo.

फिर से न छिड़े परमाणु हथियारों की होड़

शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं )

भारत में तो एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बातें ही होती हैं, लेकिन असली बम तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात से पहले ही फोड़ दिया। उन्होंने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर लिखा, ‘चूंकि कई दूसरे देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने युद्ध विभाग को भी तत्काल दूसरे देशों के स्तर के परमाणु परीक्षण शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं।’ परीक्षण करने वाले देशों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने सीबीएस न्यूज को दिए साक्षात्कार में रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान का नाम भी लिया।

नवंबर 1996 में पारित हुई परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी के तहत नागरिक या सैनिक किसी भी उद्देश्य से परमाणु परीक्षण करना प्रतिबंधित है। हालांकि इस संधि का अमेरिका ने अभी तक अनुमोदन नहीं किया है, लेकिन वही इसका सबसे प्रबल प्रायोजक-पैरोकार रहा है। इसलिए ट्रंप के एलान से परमाणु परीक्षण निरीक्षकों, निरस्त्रीकरण विशेषज्ञों और दूसरी परमाणु शक्तियों में हैरत और परेशानी की लहर दौड़ना स्वाभाविक था।

ट्रंप ने जिन चार देशों पर छिपकर परीक्षण करने के आरोप लगाए उनमें से उत्तर कोरिया ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर चीन और रूस ने ट्रंप के आरोपों का खंडन करते हुए परमाणु परीक्षण प्रतिबंध का पालन करने के दावे किए। और तो और पाकिस्तान ने भी खंडन करने में ढिलाई नहीं दिखाई। पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ‘पाकिस्तान 1998 के बाद से परीक्षणों पर लगाए स्वैच्छिक विराम का पालन कर रहा है। पाकिस्तान ने न तो परमाणु परीक्षण करने में पहल की थी और न वह उन्हें दोबारा शुरू करने में पहल करेगा।’

पाकिस्तान के परमाणु अप्रसार के अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए परमाणु बम बनाने और उसकी तकनीक ईरान, लीबिया और उत्तरी कोरिया जैसे देशों को बेचने के विवादास्पद इतिहास को देखते हुए उसकी इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता कि वह परीक्षणों पर लगे प्रतिबंध का स्वेच्छा से पालन कर रहा है। परमाणु अस्त्रों के प्रयोग में पहल न करने की भारत की नीति के विपरीत पहले प्रयोग करने की नीति पर चलना और तरह-तरह के परमाणु बमों के प्रयोग की धमकी देते रहना भी पाकिस्तान की नीयत पर संदेह पैदा करता है।

फिर भी, परमाणु परीक्षणों पर निगाह रखने के लिए बनी सीटीबीटी संगठन की अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण प्रणाली आइएमएस ने अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी है कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है। रूस ने आखिरी परमाणु परीक्षण सोवियत संघ के विखंडन से एक साल पहले 1991 में किया था और चीन ने 1996 में। उसके बाद इस सदी में उत्तर कोरिया को छोड़कर किसी देश ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है।

ट्रंप का एलान कई सवाल खड़े करता है। मसलन क्या रूस, चीन और पाकिस्तान वाकई ऐसे परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जिनकी भनक आइएमएस को भी नहीं है? यदि ऐसा है तो फिर उसकी उपादेयता क्या है? अमेरिका के परमाणु परीक्षण शुरू करने से विश्व में परमाणु अस्त्रों की जो होड़ शुरू होगी उसे कैसे रोका जा सकेगा? इनका स्पष्टीकरण देने का काम ट्रंप ने अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को सौंपा। उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रपति ट्रंप ने जिन परमाणु परीक्षणों को शुरू करने का एलान किया है वे सब-क्रिटिकल या ठंडे परमाणु परीक्षण हैं जिनसे रेडियोधर्मिता नहीं फैलती।’ राइट का उद्देश्य दुनिया की चिंता दूर करने से अधिक अमेरिकी राज्य नेवाडा के निवासियों की चिंता दूर करना था, जो अमेरिका के परमाणु परीक्षण स्थल के पास रहते हैं। यहां पर 1992 के बाद से कोई परमाणु परीक्षण नहीं हुआ है और अब लोग परीक्षणों का कड़ा विरोध करते हैं।

हालांकि ट्रंप ने स्वयं इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वे विस्फोट वाले परीक्षण की नहीं, बल्कि सब-क्रिटिकल यानी ठंडे प्रायोगिक परीक्षण की बात कर रहे थे। बात से पलट जाना और मंत्रियों की बात काट देना उनके लिए आम बात है। इसलिए वे क्या कहना चाहते थे और क्यों, यह वही बता सकते हैं। फिर भी, यदि क्रिस राइट की बात सही मान ली जाए तब भी यह समझ नहीं आता कि इसके लिए सार्वजनिक एलान करने की क्या जरूरत थी और वह भी चीनी राष्ट्रपति के साथ होने वाली मुलाकात से ठीक पहले।

कंप्यूटरों पर और प्रयोगशालाओं में आभासी ठंडे परीक्षणों का अमेरिका के पास सबसे पुराना अनुभव और तकनीकी दक्षता है। आजकल उसी के सहारे परमाणु अस्त्रों का विकास और नवीनीकरण किया जाता है। अमेरिका, रूस और चीन के पास कुल मिलाकर 12 हजार के लगभग परमाणु बम हैं जिनसे दुनिया को कई बार ध्वस्त किया जा सकता है। इसलिए अब दौड़ परमाणु बम बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें शत्रु के रक्षा कवच को भेद कर लक्ष्य तक पहुंचाने वाले प्रक्षेपास्त्रों के विकास की है, जिसमें रूस और चीन दोनों लगे हैं।

कुछ रणनीतिकारों का मानना है कि परीक्षण शुरू करने का एलान भभकी देकर सौदा पटाने की ट्रंप की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति से हुई मुलाकात से कुछ ही दिन पहले रूस ने पोसाइडन परमाणु तारपीडो और बुरेवेस्तनिक परमाणु क्रूज मिसाइल के परीक्षण किए थे और दावा किया था कि ये दोनों अमेरिका के रक्षा कवच को भेदकर परमाणु बमों से लक्ष्य पर वार कर सकते हैं। इसलिए शायद ट्रंप परमाणु परीक्षण शुरू करने का नाटकीय एलान करके रूस और चीन दोनों को निरस्त्रीकरण वार्ताओं की मेज पर लाना चाहते हैं, ताकि अपनी शर्तों पर कोई सौदा कर सकें।

हालांकि निष्प्रभावी होती वैश्विक व्यवस्था, खेमों में बंटती दुनिया और बढ़ती असुरक्षा के माहौल में ऐसे एलानों से तीन दशकों पुरानी परमाणु अप्रसार की व्यवस्था टूटकर परमाणु हथियारों की दौड़ भी शुरू हो सकती है। यह दौड़ जहां भारत जैसी उभरती शक्तियों के लिए सिरदर्द बनेगी, वहीं ट्रंप के शांति पुरस्कार के सपने को भी तोड़ सकती है, क्योंकि नोबेल समिति को परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू कराने वाले को पुरस्कृत करने से पहले चार बार सोचना होगा।

Date: 10-11-25

Date: 10-11-25

विश्व का प्रथम गणराज्य जो अब कहीं गुम है

शेखर गुप्ता

बिहार में 18वीं विधान सभा के लिए चुनाव चल रहे हैं। वहां के लोग गर्व से कहते हैं कि लोकतंत्र का जन्म उनके यहां हुआ था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की मां है।

बिहार के वैशाली जिले के निकट राजमार्ग पर लगा एक बोर्ड कहता है, ‘विश्व के सबसे प्राचीन गणराज्य में आपका स्वागत है।’ यह कोई किस्सा नहीं है। यह बात पूरी तरह प्रमाणित है और इसके प्रचुर ऐतिहासिक प्रमाण, शिलालेख और अकादमिक सबूत मौजूद हैं। अगर आप नए हैं तो इस बारे में जानने के लिए पटना के शानदार संग्रहालय का भ्रमण कर सकते हैं।

गणराज्य का मूल विचार है लोकतंत्र जहां हर व्यक्ति के पास अपनी बात रखने का अधिकार और चयन का विकल्प हो। यह विचार बिहार से पूरे भारत को और भारत से विश्व को मिला सबसे प्रमुख योगदान है। इससे एक सवाल पैदा होता है: बिहार के लिए लोकतंत्र कितना अच्छा रहा है? बिहार की जनता को इससे मिला लाभ यानी ‘लोकतांत्रिक लाभांश’ कहां है?

बिहार के समाज, वहां की जनता और अर्थव्यवस्था के हालात दिखाते हैं कि उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लोकतंत्र के पेटेंट नाम पर कोई मामूली रॉयल्टी भी नहीं। वहां कोई उद्योग नहीं है, कर राजस्व नहीं है और खेती के अलावा वहां कोई आर्थिक गतिविधि भी नहीं है। उसकी प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है और देश के अमीर राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के पांचवे हिस्से के बराबर है। यह अंतर बढ़ता ही जा रहा है। उसकी इकलौती उत्पादक गतिविधि है श्रम का निर्यात जिससे अक्सर बेहतर अर्थव्यवस्था वाले राज्यों को सस्ते श्रमिक मुहैया कराया जाता है।

बिहार की दुर्दशा और जाति जनगणना से उसकी नई उम्मीदों से खीझकर मैंने एक आलेख लिखा था जिसका शीर्षक था, ‘ व्हाट बिहार थिंक टुडे, बिहार यूज्ड टु थिंक द डे बिफाेर येस्टर्डे, (बिहार आज जो सोचता है वह बात बिहार परसों भी सोचता था)।’ अब जबकि प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, स्वतंत्र भारत में उसकी तीसरी पीढ़ी उसी पुरानी सोच की कीमत चुका रही है जो जाति, पहचान, सामाजिक गठबंधन के इर्दगिर्द है।

हमें समझ में आता है कि आखिर कोई भी चिंतित क्यों नहीं है। बिहार बाकी राज्यों से बहुत पीछे छूट गया है। यहां तक कि वह अपने पड़ोसी राज्यों से भी पीछे छूट गया है। यही वजह है कि उसके मतदाता अपने ही अतीत से अपनी तुलना करते रहते हैं। क्या मैं अपने माता-पिता से बेहतर कर पा रहा हूं? इसका उत्तर ज्यादातर हां ही होगा। क्या मेरे बच्चे मुझसे बेहतर करेंगे? उम्मीद तो यही होती है कि इसका जवाब हां होगा।

पीढ़ियों से बिहार के मतदाता बहुत ही सीमित अपेक्षाओं के साथ जीते आए हैं और उनके लिए संघर्ष करते रहे हैं। सामंतवाद और ऊंची जातियों के उत्पीड़न से सुरक्षा, दिन में तीन बार भोजन, और आगे चलकर बुनियादी कानून-व्यवस्था, बिजली, और थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी। यह ठीक है। लेकिन यह दुखद है कि 2025 के भारत में यही सब आपकी सबसे बड़ी आकांक्षाएं हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, जो कभी रियायतों या मुफ्त उपहारों का मजाक उड़ाते थे, अब अपने राजनीतिक वादों की शुरुआत इन्हीं चीजों से कर रहे हैं। और उनके प्रतिद्वंद्वी तो राज्य के 2.76 करोड़ परिवारों में से हर एक को सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। यह कोई क्रूर मजाक नहीं है बल्कि यह है बिहार की गंभीर सच्चाई, नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासन के बाद भी।

आगे बढ़ने और इस जाल से बाहर निकलने की उत्कंठा कहां है? यह कोई छोटा राज्य नहीं है। राज्य में 14 करोड़ लोग रहते हैं और यानी हर 10 में से एक भारतीय सब-सहारा अफ्रीका के स्तर का जीवन जी रहा है। इस चुनाव में भी मुख्य दावेदार वही पुरानी बातें दोहरा रहे हैं और दुख की बात यह है कि शायद इतना ही काफी भी हो। तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर कम से कम कुछ नए विचार लेकर आए हैं। वह भले ही इसे स्वीकार न करें, लेकिन उन्हें भी यह एहसास है कि बिहार में नए विचारों की कल्पना करना भी अक्सर एक खयाली पुलाव समझा जाता है या फिर सीधे-सीधे पागलपन।

एक अत्यंत गहरी, जीवंत राजनीतिक संस्कृति वाले राज्य के लिए यह दुखद है। इसे इस तरह देखिए कि अगर बिहार न होता तो गांधी भी न होते। वह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और पहली बार राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय फलक पर तब आए जब चंपारण में ब्रिटिशों द्वारा जबरिया नील की खेती करवाने के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह किया। उस क्षेत्र में अभी भी देश के सबसे गरीब कुछ जिले मौजूद हैं। वहां जाकर पता चलता है कि लोग कितने गरीब और वंचित हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1917 में उनके हालात क्या रहे होंगे? फिर भी उन्होंने गांधी को गले से लगाया। बिहार के सबसे गरीब लोग उनके पहले राजनीतिक सहयोगी थे।

इस तथ्य के अलावा कि जयप्रकाश नारायण (जेपी) एक बिहारी थे, क्या वे लोकनायक के रूप में प्रतिष्ठित हो पाते अगर बिहार की जनता, उनकी राजनीतिक जागरूकता और साहस न होता?उनका नव निर्माण आंदोलन पूरी तरह बिहारी जनशक्ति पर आधारित था और उसने इतना व्यापक राष्ट्रीय प्रभाव डाला कि इंदिरा गांधी को हिलाकर रख दिया, जिससे उन्हें आपातकाल लगाना पड़ा और अंततः 1977 में उनकी हार हुई। जेपी ने 20वीं सदी के भारत में गांधी के बाद सबसे बड़ा नैतिक और राजनीतिक प्रभाव अर्जित किया। बिहार ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय वर्चस्व के पतन की शुरुआत की और वह फिर इससे कभी उबर नहीं पाई।

अगर महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के उदय का श्रेय बिहार और उसकी जनता को है, तो आइए बात करें कर्पूरी ठाकुर की, जो साठ के दशक के मध्य में उभरे। उससे पहले तक, राज्य में ऊंची जातियों के मुख्यमंत्री ही स्वाभाविक विकल्प हुआ करते थे। लेकिन समस्तीपुर के एक साधारण नाई परिवार से आने वाले कर्पूरी ठाकुर ने इस परंपरा को चुनौती दी और बदल कर रख दिया। यह बदलाव सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने वंचित जातियों के सशक्तीकरण के लिए सामाजिक न्याय आंदोलन की शुरुआत की, जो छह दशक बाद भी जीवित है और राजनीतिक चेतना का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है।

वह 1967 में कई राज्यों में कांग्रेस को बहुमत से वंचित करने वाले सामाजिक गठबंधनों के प्रमुख सूत्रधार थे। संयुक्त विधायक दल की राज्य सरकार में उन्होंने उपमुख्यमंत्री के रूप में शिक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली हालांकि यह सरकार ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। लेकिन उन्होंने एक नई राजनीति की नींव रखी, जिसे आगे चलकर मंडलवादी राजनीति के नाम से जाना गया। यह राजनीति एक धर्मनिरपेक्ष जवाब या विकल्प बनकर उभरी। एक ओर उस कांग्रेस के लिए, जिसे 90 के दशक की शुरुआत में नर्म हिंदुत्व की ओर झुकता देखा गया, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए भी।

उस समय तक कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी जो जनसंघ पर हंस सकती थी। इंदिरा गांधी ने उसे बनियों (हिंदुओं की नहीं) की पार्टी कहकर मखौल उड़ाया था। कर्पूरी ठाकुर और बिहार के लोगों ने देश का पहला कांग्रेस विरोधी और भाजपा विरोधी सामाजिक गठजोड़ कायम किया। यह अलग बात है कि बाद में उसका विभाजन हुआ और हर धड़ा दोनों राष्ट्रीय गठबंधनों में से किसी एक से जुड़ गया। कर्पूरी ठाकुर के निधन के 37 साल बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों उनकी विरासत से उपजे दलों के सहारे हैं। आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न क्यों दिया।

लिच्छवी काल की लोकतांत्रिक परंपरा से लेकर चंपारण आंदोलन, कर्पूरी ठाकुर का सामाजिक न्याय और जेपी की संपूर्ण क्रांति, मार्क्सवादी-लेनिनवादी वामपंथी आंदोलनों और उनके सामंती ऊंची जातियों के प्रतिरोध (जैसे रणवीर सेना) तक, बिहार की धरती भारत में क्रांतियों के लिए सबसे उपजाऊ रही है। तो फिर बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? कौन-सा अभिशाप उसका पीछा कर रहा है? क्यों उसकी क्रांतियां बार-बार अपने ही बच्चों को निगल जाती हैं?

राज्य में जो एक चीज सबसे अधिक फल-फूल रही है, वह है राजनीतिक चिंतन। देखिए, हम ‘पंडिताई’ शब्द से बच रहे हैं क्योंकि उसमें जातिगत संकेत छिपा होता है। बिहार की जनता में राजनीतिक जागरूकता, जुनून और बहस औद्योगिक स्तर पर जारी है। शायद इसलिए क्योंकि यहां वास्तविक उद्योगों की भारी कमी है। मैं यह बात हल्के में नहीं कह रहा। राजनीति के प्रति यह निरंतर जुनून ही बिहार के बाकी देश की तुलना में पिछड़ने की जड़ है। जहां बाकी जगहों पर पहचान की राजनीति अतीत की ओर इशारा करती है, बिहार में यह एक आत्मघाती जुनून बन चुकी है।

अब कोई यह वादा नहीं करता कि बिहार को गुजरात या कर्नाटक बना देंगे। शांघाई की तो बात ही छोड़िए। हर किसी के पास पीढ़ियों से चले आ रहे दुख-दर्द हैं, और हर किसी के पास एक नेता है जो उन्हें दूर करने का वादा करता है। और जब हर कोई एक ही वादा करता है, तो जो सबसे अधिक पैसे फेंके, वही आगे निकल सकता है। वह राज्य जिसने दुनिया को लोकतंत्र दिया, भारत को महात्मा और लोकनायक दिया, और सामाजिक न्याय की क्रांति दी, वह आज न्यूनतम अपेक्षाओं की राजनीति से ग्रस्त है। यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है।

Date: 10-11-25

जलवायु के खतरों पर करवाई और निष्क्रियता: जीत किसकी ?

सुनीता नारायण

जब मैं यह लिख रही हूं, दुनिया भर के नेता वार्षिक जलवायु सम्मेलन (कॉप 30) के लिए एकत्रित हो रहे हैं। यह सम्मेलन दुनिया में चल रहे व्यापक उथल-पुथल के बीच आयोजित हो रहा है। एक-दूसरे के विरुद्ध काम कर रही शक्तिशाली ताकतों का टकराव देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि विजेता कौन होगा? फिलहाल अगर कुछ तय है तो वह अनिश्चितता ही है।

इस पर विचार करें। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बताया है कि वायुमंडल में कार्बन-डाइऑक्साइड का स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। यह वर्ष 2023 के 420.4 पीपीएम (पार्ट्स प्रति मिलियन) से बढ़कर 2024 में 423.9 पीपीएम हो गया है। एजेंसी के अनुसार यह बढ़ते तापमान और अधिक चरम मौसमी घटनाओं के नए खतरों का संकेत देता है।

इसके बावजूद हम जलवायु के मामले में कार्रवाई करने के लिए अत्यंत आवश्यक प्रतिबद्धता से हटने के स्पष्ट संकेत देख रहे हैं। और यह केवल अमेरिका नहीं है जो इस उलट कार्रवाई में सबसे आगे है, बल्कि एक व्यापक वैश्विक हिचकिचाहट है। अनेक देशों को कार्बन में कमी लाने के समाधानों में तेजी लाना मुश्किल लगता है जबकि ये उत्सर्जन में भारी कटौती कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अंतत: परिणति क्या होगी-बढ़ते जलवायु खतरों के सामने कार्रवाई करने की तत्परता, या आर्थिक हितों से प्रेरित निष्क्रियता?

फिर खबर यह भी है कि पहली बार अक्षय ऊर्जा ने 2025 के पहले छह महीनों में बिजली के प्राथमिक स्रोत के रूप में कोयले को पीछे छोड़ दिया है। ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर ने अपनी रिपोर्ट ‘ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी मिड-इयर इनसाइट्स 2025’ में बताया है कि सौर ऊर्जा ने तेजी से विकास दर्ज किया है। यह पिछले तीन वर्षों में दोगुना हो गया है और उसने इस अवधि के दौरान किसी भी अन्य स्रोत की तुलना में अधिक बिजली जोड़ी है। सौर ऊर्जा उत्पादन में इस वृद्धि का आधे से अधिक हिस्सा एक ही देश चीन का रहा।

भारत ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि देश भीषण गर्मी और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) पर काम कर रहे डेटा केंद्रों की बढ़ती जरूरत पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर आधारित बिजली की ओर लौट रहे हैं। प्राकृतिक गैस पर आधारित बिजली की खपत 1.6 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है जिसमें अमेरिका सबसे आगे है।

कार्बनब्रीफ नामक वेबसाइट के अनुसार चीन अपनी अक्षय ऊर्जा उपलब्धियों और कोयला बिजली उत्पादन क्षमता के पर्याप्त उपयोग के बावजूद नए कोयला बिजली संयंत्रों का निर्माण कर रहा है, जिससे 95 गीगावॉट की नई क्षमता जुड़ेगी। भारत में भी यही स्थिति है। अब सवाल यह है कि क्या अक्षय ऊर्जा का प्रभुत्व बढ़ता रहेगा, या जीवाश्म ईंधन की वापसी का रुख रहेगा? एक और बड़ा बदलाव इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की ओर रुझान में देखा जा सकता है।

इसमें क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है, क्योंकि यह परिवहन क्षेत्र में कार्बन की तीव्रता को कम करता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया भर में बिकने वाली सभी नई कारों में से लगभग 20 फीसदी इलेक्ट्रिक थीं। चीन इस वृद्धि में अग्रणी रहा, जहां नई कारों की बिक्री का लगभग आधा हिस्सा इलेक्ट्रिक कारों का था। ईवी पर अब अपेक्षाकृत कम खर्च आ रहा है और उनका प्रदर्शन पेट्रोल तथा डीजल वाहनों के बराबर ही है।

लेकिन दूसरी ओर इस बदलाव में तकनीक से ज्यादा भू-राजनीति की अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति श्रृंखला- दुर्लभ खनिजों से लेकर बैटरी उत्पादन और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण तक- में चीन का लगभग पूर्ण प्रभुत्व है। इस वजह से अन्य वाहन निर्माता देश वाहनों के विद्युतीकरण की अपनी महत्त्वाकांक्षा से पीछे हटने के लिए प्रेरित हुए हैं।

सब्सिडी वापस ली जा रही है और पेट्रोल और डीजल इंजन वाली कारों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की योजनाओं पर पुनर्विचार किया जा रहा है। महत्त्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के चीन के हालिया कदम से इस वैश्विक हरित परिवर्तन में और अधिक अस्थिरता आने की आशंका है। वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में इस बढ़ते ध्रुवीकरण के बीच, क्या इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से बढ़ेंगे या उनके चलन की गति मंद पड़ जाएगी?

ऐसा लगता है कि दुनिया दो खेमों में बंट गई है- वे देश जिन्होंने पुरानी तकनीकों और जीवाश्म ईंधनों में निवेश किया है, और वे देश जो उभरती, हरित तकनीकों में निवेश कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि नई ऊर्जा प्रणालियों में बदलाव धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ताकि नई दुनिया नई हरित तकनीक की ओर तेजी से बढ़ सके।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य अपनी टैगलाइन के साथ आज की अनिश्चितता को सटीक रूप से दर्शाता है: ‘वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव, संभावनाएं धुंधली।’ लेकिन इसकी असली चिंता इसके आंकड़ों से आती है, जो बताते हैं कि 2000 के बाद पहली बार 2025 में दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कमजोर देश आधिकारिक विकास सहायता से प्राप्त राशि से अधिक ऋण चुकाने पर खर्च कर रहे हैं।

तो फिर, इस उलझी और अव्यवस्थित दुनिया में हम सबके लिए भविष्य क्या है? आखिरी और शायद एकमात्र सवाल यह है: सकारात्मक बदलाव की बयार को और तेज करने के लिए क्या किया जा सकता है?

आर्थिक असमानता के बढ़ते जोखिम

सुरेश सेठ

आर्थिक असमानता एक ऐसा सत्य है, जिसे हम सर्वव्यापी कह सकते हैं। मगर जहां तक भारत का संबंध है, यहां चंद संपन्न लोगों तक पूंजी सिमटी है और चारों तरफ वंचितों की भीड़ है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन गांवों में चले जाएं, तो वहां अधिकतर किसानों की जोत दो एकड़ से कम है। इस तरह से गरीब किसानों के लिए यह जीवन निर्वाह की खेती है। पचहत्तर वर्ष गुजर गए, स्वाधीनता का अमृत महोत्सव भी मना लिया गया। मगर औसत किसान को आज भी दो जून की रोटी के लाले पड़े रहते हैं। वह आज भी पारंपरिक फसलों में ही उलझा रहता है।

जब फसल पकती है, तो उसके पास सौदा करने की शक्ति भी नहीं होती कि वह सही कीमत का इंतजार करके अपनी फसल को बेचे। कैसी विडंबना है कि आज भी कई जगह खड़ी फसलों के सौदे होते हैं और आमतौर पर धनिक आढ़तिए किसानों की मजबूरी का फायदा उठा कर कम दाम पर उसकी फसल खरीद लेते हैं।

नियमित मंडियों तक अधिकतर किसानों की पहुंच नहीं हो पाती। वहां गेहूं और धान की फसल सबसे पहले आसानी से बिक जाती है और विविध फसलों की क्रांति धरी रह जाती है। यहां तक कि मौसम की मार से प्रभावित फसलों को या तो ग्राहक नहीं मिलते या फिर कौड़ियों के दाम बिकती हैं। पिछले दिनो पंजाब में दलहन क्रांति के नाम पर दालों की उपज का जो प्रयोग हुआ, उसकी विफलता का एक कारण यह भी है। यहां भी अमीर लोगों का ही दखल रहा, क्योंकि सरकार ने लाल डोरा क्षेत्र के अंदर भी सहकारिता के नाम पर उनको निवेश की इजाजत दे दी है।

अब हालत यह होती जा रही है कि गरीबी दूर होने का नाम नहीं ले रही। गरीब लोग जीवन निर्वाह के लिए परेशान हैं। वे अनुदान और अनुकंपा राशि पर निर्भर हो गए हैं। दूसरी ओर देश की पूंजी चंद लोगों में सिमट रही है। अभी एक प्रामाणिक रपट आई है, जिसे जी-20 रपट कहा गया। इसमें बताया गया है कि सबसे अमीर भारतीयों की संपत्ति 23 वर्षो में 62 फीसद बढ़ी है।

आर्थिक विश्लेषक कहते हैं कि पिछले पांच वर्षों से गरीब यथास्थिति में हैं। वे किसी तरह गुजर-बसर कर रहे हैं। हालांकि उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं घोषित की गईं, लेकिन उन योजनाओं का हश्र यह हुआ कि गरीब को अमीर बनाने की यह कवायद अनुकंपा और अनुदान संस्कृति का शिकार हो गई। दुनियाभर में जहां 2.3 अरब लोग अब भी खाद्य असुरक्षा के शिकार हैं, वहीं भारत में भी ऐसे लोगों की संख्या 33.5 करोड़ से अधिक है। यानी बड़ी संख्या में नागरिक दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं।

दुनिया की आधी आबादी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। भारत में भी ये सेवाएं इतनी महंगी हैं कि आम आदमी अस्पतालों में उपचार कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। पंजाब में बड़े-बड़े अस्पतालों ने अपनी शाखाएं खोल ली हैं। चंडीगढ़ और मोहाली में ऐसा कोई बड़ा अस्पताल नहीं, जिनके सूचना बोर्ड नजर नहीं आते हों। अब तो इस तरह के बोर्ड जलंधर तक नजर आने लगे हैं। लेकिन सवाल है कि कितने निर्धन लोग इन अस्पतालों में पहुंच पाते हैं?

सरकार ने मुफ्त उपचार की योजनाएं घोषित कीं, लेकिन चिकित्सा जगत तो निजी क्षेत्र को ही अपना मुक्ति द्वार मानता है। मगर यह भी सच है कि समय पर सरकार से भुगतान न होने का बहाना बना कर अस्पतालों में गरीब मरीजों का उपचार नहीं किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक, भारत के लगभग हर राज्य में औसत लोग अपनी आय से सेहत पर खर्च के कारण जीवन की दूसरी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं और धीर-धीरे गरीबी का जीवन जीने लगते हैं। अब जरा बहुमंजिला इमारतों की ओर देखिए। उनकी चकाचौंध विस्मित करती है। जबकि बड़ी संख्या में लोग जैसे-तैसे घर बना कर रहते हैं। इनमें भी एक बड़ी आबादी किराए के घरों में रहती है।

विश्व स्तर पर केवल एक फीसद लोगों ने ही चार वर्ष में अपनी नई संपदा के बल पर कुल संपदा के चौवालीस फीसद हिस्से पर कब्जा कर लिया है। भारत के लिए तो यह कथन आम है कि यहां दस फीसद लोग नब्बे फीसद संपदा पर कब्जा जमाए हैं और नब्बे फीसद के हिस्से में केवल दस फीसद संसाधन आते हैं। पंजाब में फैले हुए बड़े-बड़े फार्म हाउस उन अमीरों की अभी-अभी प्राप्त नवसंपदा की ओर इशारा करते हैं, जिन्होंने कर से बचने के लिए खेतीबाड़ी में पैसा लगा दिया और फार्म हाउस बना।

तीसरी दुनिया के देशों में सबसे अमीर एक फीसद लोगों ने 74 फीसद संपदा पर अधिकार जमा लिया है। खास बात यह है कि इस संपदा के बढ़ने की गति बहुत तेज है। आर्थिक असमानता न केवल पूरी दुनिया में बढ़ गई है, बल्कि यह तस्वीर भारत में भी दिख रही है। इसके जोखिम भी कम नहीं। एक तो यही कि अगर एक फीसद के पास सारी संपदा जमा हो जाएगी, तो क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं होगा। ऐसे धनकुबेर क्या अधिनायकवाद की स्थिति पैदा नहीं करेंगे। विश्लेषक कहते हैं कि ज्यों-ज्यों धनवान और धनवान बनेंगे, त्यों-त्यों संबंधित देश में लोकतांत्रिक पतन की संभावना बढ़ती जाएगी। अब जहां तक समाज का चेहरा बदलने का सवाल है, तो ऐसी घोषणाएं हर राजनीतिक दल कर रहा है। इसे बदलाव के पहरुओं के तौर पर यह कहा जाता है कि हम भ्रष्टाचार को शून्य स्तर पर ले आएंगे, नौकरशाही की नाक में नकेल डालेंगे और देशभर में समाजवाद को स्वर्णिम सिद्धांत के तौर पर स्वीकार करेंगे।

पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए भाषण तो बहुत हुए, लेकिन गंभीर प्रयास नजर नहीं आ रहे। विदेशी प्रतिबंधों के बावजूद नौजवान आज भी विदेश की ओर भाग जाना चाहते हैं और उनमें बहुत से तो अब भारत लौट रहे हैं। दूसरी ओर भ्रष्टाचार का सूचकांक यह बताता है कि भारत आज भी दुनिया के भ्रष्ट देशों में से एक है। वह भ्रष्टाचार के उसी पायदान पर खड़ा है, जिस पर इससे पहले था। इसका अर्थ यह कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के गंभीर प्रयास नहीं किए गए और जो जिस कुर्सी पर बैठा है, उसी कुर्सी को अपना खजाना समृद्ध करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भ्रष्ट अधिकारी, लोभी नेता और प्रशासन का वही ढुलमुल अंदाज है। आने वाले कल का भारत शायद इसे सहन नहीं करेगा। विरोध का स्वर कभी न कभी फूट ही जाएगा। असमानता का यह परिदृश्य खतरनाक ही साबित होगा। वंचितों की नींव पर संपन्नता के विकास का यह सिलसिला कितने दिन चलेगा? एक न एक दिन देश को इस समस्या से निपटने की पहल तो करनी ही होगी।

कॉप-30

संपादकीय

आज (10 नवंबर) जब यूनेस्को की पहल पर टिकाऊ भविष्य के निर्माण में विज्ञान के महत्व को समझते हुए ‘शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस’ मनाया जा रहा है, तब ब्राजील के बेलेम में 197 देशों के प्रतिनिधि इस बात पर चर्चा करने के लिए जुटे हैं कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से कैसे निपटा जाए? यह मूलतः उन देशों की सालाना बैठक है, जो जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर सहमत हैं। हालांकि, यह उनका 30वां सम्मेलन (कॉप-30 ) है और प्रतिनिधियों का जमावड़ा बीते गुरुवार से ही होने लगा था, पर इसकी आधिकारिक शुरुआत आज से हो रही है, जो 21 नवंबर तक चलेगी। यह बैठक कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी से होता है कि गुरुवार को ही विश्व मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी रिपोर्ट में साल 2025 को अब तक के ज्ञात इतिहास का दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहने का अंदेशा जताया है। इससे पहले साल 2023 और 2024 में भी वैश्विक गर्मी के रिकॉर्ड टूट चुके हैं और चरम मौसम के नए मापदंड बन चुके हैं। साफ है, बदलती आबोहवा अब मानव अस्तित्व को चुनौती देने लगी है।

ऐसे में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस की तल्खी समझी जा सकती है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने सख्त लफ्जों में कहा कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखने में हम सफल नहीं रहे हैं, जो हमारी नैतिक विफलता और लापरवाही है। हालांकि, चुनौती सिर्फ बढ़ता तापमान नहीं है। पूरी दुनिया में ऊर्जा की मांग अनवरत बढ़ रही है और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपनी जलवायु नीतियों को बदलने लगी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में सत्ता संभालते ही उस ऐतिहासिक पेरिस समझौते से खुद को अलग करने का एलान कर दिया, जिसे वैश्विक तापमान वृद्धि को धीमा करने के इरादे से 2015 में काफी मशक्कत के बाद स्वीकार किया गया था । राष्ट्रपति ट्रंप जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा दे रहे हैं और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता से मुंह मोड़ रहे हैं। हालांकि, संतोष की बात यह है कि सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश चीन अक्षय ऊर्जा में अपना निवेश बढ़ा रहा है और भारत ने भी हरित ऊर्जा को लेकर अपनी गति तेज कर दी है। अक्तूबर के आखिरी दिनों में हमारी कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट से अधिक हो गई, जिसमें आधा से अधिक, यानी 256 गीगावाट ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से मिलने लगी है। यह स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

कॉप-29 में ऐसे आर्थिक पैकेज पर जोर दिया गया था, जिससे उत्सर्जन में कमी करने से विकासशील देशों को होने वाले नुकसान की भरपायी की जा हो। हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद संपन्न देश सालाना 300 अरब डॉलर की सहायता राशि देने पर ही राजी हुए थे, जिसे भारत सहित कई देशों ने खारिज कर दिया था, क्योंकि मांग साल 2035 तक हर वर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर की रही है। जाहिर है, इस बार भी यह मुद्दा सुर्खियों में रहेगा। साथ ही, तमाम देशों को अपने यहां उत्सर्जन कम करने और लक्ष्य के अनुकूल कदम बढ़ाने का ‘रोडमैप’ पेश करना होगा। बेशक, यह आसान काम नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर विकसित और विकासशील देशों के बीच गहरे मतभेद रहे हैं, पर तमाम नेताओं को इस पर सहमति बनानी ही होगी। खास तौर से तब, जब उत्सर्जन पिछले साल एक और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया हो।