06-07-2020 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:06-07-20

Date:06-07-20

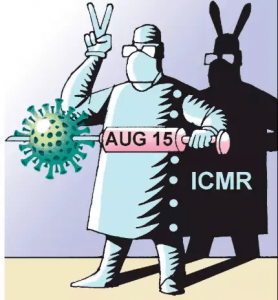

ICMR’s Gaffe

Political objectives or bureaucratic deference can’t compensate for scientific rigour

TOI Editorials

The worst traits of Indian bureaucracy were evident in the Indian Council of Medical Research’s myopic attempt to launch a Covid-19 vaccine with an August 15 deadline. In his attempt to bridge the scientific and administrative imperatives of his office, ICMR’s director-general Balram Bhargava fell between the two stools. Horrified experts pointed out that a vaccine cannot be launched by then without giving the short shrift to clinical trials. Even the most optimistic estimates are veering towards an end of year or early 2021 launch for a few vaccine candidates, after shrinking timelines to the maximum extent possible. Injecting a vaccine into the general population without rigorously ensuring safety and efficacy will be dangerously counterproductive.

Science and data cannot be subordinated to political deadlines. Yet, populist governments continue to coax domain experts down that path. Bhargava’s letter to hospitals selected for clinical trials makes no secret of political pressures. He notes the indigenous vaccine jointly developed by Bharat Biotech and ICMR was among the government’s “top priority projects which is being monitored at the topmost level”. After strictly advising the hospitals to fast track all approvals for initiation of clinical trials and starting “subject enrolment” (“participant enrolment” would be ethically appropriate), the letter warns bluntly that “non-compliance will be viewed very strictly”.

A press release subsequently clarified that the letter solely aimed to cut “unnecessary red tape” without compromising safety, best practices and rigour. But questions remain. For starters, ICMR didn’t disavow the August 15 deadline. The criteria for selecting the hospitals, including their facilities, have also been questioned. Cutting red tape should not lead to a situation where hospital ethics committees are under duress, researchers go easy on informed consent for participants, outcomes are fudged or pre-decided, and dissent faces disciplinary actions.

The long rope to the politically influential Baba Ramdev, for a drug originally marketed as a corona cure and later as an immunity booster while retaining a misleading name, also fits into a pattern. The disastrous consequences of Lysenkoism, the ideas of Soviet agrobiologist Trofim Lysenko who tried to subordinate science to Marxist-Leninist principles, are pertinent to recall here. Certainly, India and the world need a cure for Covid-19 fast. But it is for science, not politics, to decide parameters that force the pace of vaccine research. ICMR must shore up its credibility for the long road ahead.

Date:06-07-20

The Problem Of Distory

History is distorted by every group. Setting that right is tougher than toppling statues

Ashwin Sanghi, [ The writer is author of bestselling works of fiction ]

In recent weeks we have seen a spate of statues being pulled down. A statue of the confederate Robert E Lee and the British slave trader Edward Colston were the first to go in the aftermath of George Floyd’s death. Then in Antwerp, a statue of King Leopold of Belgium (who oversaw the systematic killing of millions in Belgian run Congo) was set alight. But now there are many statues that are targets. And unlike Joseph Stalin or Saddam Hussein, whose statues were knocked down many years ago in Hungary and Iraq, the new targets are those who have often been on the right side of the historical narrative. Mahatma Gandhi, Robert Clive, Winston Churchill, Christopher Columbus. The list is long.

Pulling down a statue is relatively easy. What’s far more difficult is presenting a historical counter-narrative to the one that has been force fed over generations. Author William Dalrymple recently wrote, “In Britain, study of the empire is still largely absent from the history curriculum. Now, more than ever, we badly need to understand what is common knowledge elsewhere: That for much of history we were an aggressively racist and expansionist force responsible for violence, injustice and war crimes on every continent.” And that’s where the real challenge lies. History can be quite easily manipulated by leftists, rightists, whites, blacks, conservatives, liberals, Hindus, Muslims, Catholics, capitalists, socialists, fascists and virtually every other group to erase their past sins or to glorify their own deeds.

History is always seen as part of a liberal arts curriculum. ‘Liberal’ comes from the Latin ‘liberalis’ that means ‘free’. The end of World War II resulted in Western democracies that called themselves liberal. The values encompassed included individual rights, democracy, free markets, freedom of speech, freedom of religion, gender equality, racial equality and secularism. But history, that progeny of liberal arts, rarely talks of the contradictions within the liberal narrative.

While preaching liberalism at home, America was supporting dictatorial and monarchic regimes in the Middle East that suppressed women’s rights, killed homosexuals and punished non-Muslims. Britain was teaching the world about liberalism while it drained $45 trillion from India during 173 years of colonial rule. France gifted the Statue of Liberty to America while colonising Algeria and Indo-China. Mahatma Gandhi, the messiah for equality and religious tolerance was happy to support the Khilafat Movement aimed at reviving a global caliphate. Liberals let down liberalism.

So let us ask ourselves this question: What is fundamentalism? I see it as the attempt to impose a single truth on a plural world. In that sense one can see fundamentalism in all walks of life. Religious fundamentalism is the most obvious example. But political fundamentalism and historical fundamentalism are no less dangerous. Liberalism was meant to be a solution to fundamentalism. Alas, liberals spawned their own fundamentalists. Disallowing alternative narratives of history is one aspect of such fundamentalism.

We are often advised to avoid treating something as the ‘gospel truth’. But when the four gospels of the New Testament cannot agree on a single narrative about the life of Jesus Christ (not even taking into account the gnostic ones), which version will we consider to be the ‘gospel truth’? French author de Fontenelle famously said, “What is history but a fable agreed upon?” The version of events penned by the victors tends to gain credence over time. All history is distorted by the lens of the observer. I call it ‘distory’. Each set of historians peddles their own narrative and repeats the errors of the group that held the opposite view earlier.

What’s the solution? As it turns out, the solution in the matter of both statues and history is the same: Don’t be selective. Let thousands of statues stand. Let thousands of historical narratives flourish. Allow history to be understood as an inexact narration of events often coloured by the sensibilities of the narrator. Allow all sides to have their say.

It’s possible that Churchill may indeed have saved England from fascism; but why can’t it be equally true that he allowed millions of Indians to starve to death during the Bengal famine, an act no less horrendous than genocide? Why isn’t it possible that the Mughal empire was extremely wealthy and powerful, yet presided over a time period when India’s share in global GDP actually fell?

The problem, as I see it, is selectivity. When we say ‘black lives matter’ but use fairness creams, that’s selectivity. When the lynching of a Muslim doesn’t attract the same sympathy as the death of a lynched Hindu monk, that’s selectivity. When the Kashmir issue is a problem but the clampdown on Uighurs is not, that’s selectivity. When Azaan on the loudspeaker is a problem but the DJ on a Ganapati truck is not, that’s selectivity. When private control of churches or mosques is fine but private control of temple trusts is not, that’s selectivity. When prevention of cruelty to animals is noble but veganism is unnecessary, that’s selectivity.

George Orwell said, “He who controls the past, controls the future. He who controls the present, controls the past.” While politics determines control of the present, history determines control of the past. It’s about time we freed them from the shackles of one-sided narratives. Unfortunately I am not too optimistic. Alas, in the words of Hegel, the only thing that we learn from history is that we never learn from history.

Aatmanirbhar in agriculture

It will require incentives for export of high-value agri-produce like fruits and vegetables, spices, tea and coffee, or cotton. And a concerted focus on oil palm cultivation

Ashok Gulati ,[ The writer is Infosys Chair Professor for Agriculture at ICRIER ]

With global supply chains being disrupted because of the COVID-19 crisis and the country embroiled in a border standoff with China, Prime Minister Narendra Modi has given a clarion call for “Aatma Nirbhar Bharat”. The Modi government has banned 59 Chinese apps, it has stepped up effort to check imports and investments from China, even raised import duties, and asked Indians to “be vocal for local”. Many economists have described all this as “back to protectionism”.

One may ask: What does Aatma Nirbhar Bharat mean? Is it self-reliance or self-sufficiency in all essential items? Can India be aatma nirbhar in crude oil, which is so essential and where import dependence is roughly 80-85 per cent? One gets fuzzy answers from the government.

Let me focus here on “aatma nirbharta” in the agriculture sector. It is presumed that for a large country like India, with a population of 1.37 billion, much of the food has to be produced at home. We don’t want to be in a “ship to mouth” situation, as we were in the mid-1960s. We know the political cost of over-dependence on food aid. But there is one basic difference between the mid-1960s and today — the availability of foreign exchange reserves. In the mid-1960s, if India had spent all its foreign currency reserves — the country had about $400 million — just on wheat imports, it could have imported about seven million tonnes (mt) of wheat. Today, India has foreign exchange reserves of more than $500 billion. Even if the country has to buy 20 mt of wheat at a landed cost of $250/tonne, it will spend just $5 billion — just one per cent of its foreign exchange reserves. In that sense, the biggest reform in the last three decades that has led to “aatma nirbharta” in food is the correction of the exchange rate, coupled with the gradual integration of India with the world economy. This has helped India increase its foreign exchange reserves from $1.1 billion in June end, 1991 to more than $500 billion today.

In any case, let us look within the agricultural sector. Is India a net exporter or net importer of agricultural products? The graph presents exports and imports of agricultural commodities over the last 10 years (2010-11 to 2019-20). It clearly shows that India has been a net exporter of agri-produce. In fact, it has been so ever since the economic reforms began in 1991. The golden year of agri-trade, however, was 2013-14. That year agri-exports peaked at $43.6 billion while imports were $18.9 billion, giving a net trade surplus of $24.7 billion. That was the last year of the UPA government. Since the Modi government took over the reins of the economy in 2014, agri-exports have been sluggish and sliding. In 2019-20, when the Modi government had completed six years in office, agri-exports were just $36 billion, and the net agri-trade surplus at $11.2 billion. With this lacklustre performance, talk of doubling agri-exports by 2022 looks almost impossible.

However, if one were to look at agriculture and chalk out a strategy where exports can be augmented and imports compressed, we would need to keep in mind the principle of “comparative advantage”. That means exporting more where we have a competitive edge, and importing where we lack competitiveness. The current agri-export basket of 2019-20 gives a sense of “revealed comparative advantage”. Marine products with $6.7 billion exports top the list, followed by rice at $6.4 billion (basmati at $4.6 billion and common rice at $2.0 billion), spices at $3.6 billion, buffalo meat at $3.2 billion, sugar at $2.0 billion, tea and coffee at $1.5 billion, fresh fruits and vegetables at $1.4 billion, and cotton at $1 billion.

However, rice and sugar cultivation are quite subsidised through free power and highly subsidised fertilisers, especially urea. Together power and fertiliser subsidies account for about 10-15 per cent of the value of rice and sugar produced on a per hectare basis. But more importantly, it is leading to the virtual export of water as one kg of rice requires 3,500-5,000 litres of water for irrigation, and one kg of sugar consumes about 2,000 litres of water. So, in a sense, the two crops are leading to a faster depletion of groundwater in states such as Punjab, Haryana (due to rice) and Maharashtra (due to sugar). Thus, quite a bit of the “revealed comparative advantage” in rice and sugar is hidden in input subsidies. This leads to increased pressure on scarce water and a highly inefficient use of fertilisers. It may be worth noting that almost 75 per cent of the nitrogen in urea is not absorbed by plants. It either evaporates into the environment or leaches into groundwater making it unfit for drinking.

Why don’t we offer similar incentives for exports of high-value agri-produce like fruits and vegetables, spices, tea and coffee, or even cotton, as we do for rice and sugar? This is a question that policy makers need to think about with an eye on the “comparative advantage” principle.

On the agri-imports front, the biggest item is edible oils — worth about $10 billion (more than 15 mt). This is where there is a need to create “aatma nirbharta”, not by levying high import duties, but by creating a competitive advantage through augmenting productivity and increasing the recovery ratio of oil from oilseeds and in case of palm oil, from fresh fruit bunches. While mustard, sunflower, groundnuts, and cottonseed have a potential to increase oil output to some extent, the maximum potential lies in oil palm. This is the only plant that can give about four tonnes of oil on a per hectare basis. India has about 2 million hectares that are suitable for oil palm cultivation — this can yield 8 mt of palm oil. But it needs a long term vision and strategy. If the Modi government wants “aatma nirbharta” in agriculture, oil palm is a crop to work on.

How to counter China

India needs serious economic reforms

Atman M. Trivedi worked in the U.S. Commerce and State Departments and U.S. Senate on India matters. He is a managing director at Hills & Company, International Consultants

The June 15 clash between India and China in the Galwan Valley offers a glimpse of what may lie ahead for India. Despite New Delhi’s nuanced diplomacy, China’s authoritarian turn at home and assertive behaviour abroad underscore a growing problem. India’s China challenge couldn’t come at a worse time. While working to contain the COVID-19 pandemic, India finds itself struggling to navigate an economic emergency. Success — and keeping Beijing at bay — will hinge upon completing the transformation begun in 1991.

China’s economic opening-up has left India behind, contributing to a military imbalance. In 1987, both countries’ nominal GDP were almost equal. China’s economy was nearly five times larger than India’s in 2019. Not coincidentally, from rough parity in 1989, China’s military spending last year more than tripled India’s. India’s pronounced economic slump, predating the epidemic, won’t help right this equation. The government’s near-term attention may be consumed by tending to the swelling ranks of the poor. Limited fiscal and monetary tools, and dried-up private financing, constrain India’s options. Heightened vigilance along the LAC demands summoning scarce resources. Defence budgets were already tightening. If India cannot close the economic gap and build military muscle, Beijing may feel emboldened to probe the subcontinent’s land and maritime periphery.

Slowdown in reforms

The root causes of India’s economic woes can be traced to a slowdown in reforms. In 1991, India enacted changes allowing markets to set commodity prices but did not similarly liberalise land, labour and capital. Nearly 30 years after historic reforms, Prime Minister Narendra Modi has the opportunity to launch big, structural change, to eventually resume growth above 8% and keep China at arm’s length.

This spring, the government has delivered mixed messages about a revitalised reform agenda. Officials have discussed land and labour changes, while reaffirming an interest in integrating India into global value chains. Several States have temporarily lifted labour restrictions, eliciting concerns about going too far, while others intend to make land acquisition easier. But Delhi’s drumbeat of self-reliance could inhibit growth and constrain investment in a more vigorous foreign and defence policy. To be clear, greater self-sufficiency can be salutary. Home-grown manufacturing of critical medicinal ingredients or digital safeguards on citizens’ personal data would reduce vulnerabilities. Conversely, imposing protective barriers to build-up local defence industry would hamper acquisitions helping balance Beijing.

In the coming years, India’s most important contest with China will likely unfold in C-suites and boardrooms. Right now, China faces intense scrutiny resulting from the pandemic, geopolitical competition, trade wars, and economic coercion. Businesses are revisiting whether or not to diversify suddenly exposed international value chains. India’s rivals are staking their claim on regulatory predictability, stable tax policies, and fewer trade obstacles. While India remains outside the Regional Comprehensive Economic Partnership, competitors are wooing companies seeking lower trade barriers. Asian countries are pushing ahead: Vietnam just inked a trade deal with the European Union that threatens to slice into India’s exports.

India urgently needs increased exports and investments to provide more well-paying jobs, technology, and know-how. Businesses purchase cost-efficient inputs overseas for use in higher value, manufactured exports. Before committing to long-term, multi-billion investments, companies often want to test India’s market through international sales. Liberalisation remains the tried-and-true path to competitiveness. If India can unite its people and rapidly strengthen capabilities, it will likely discover that China is kept more honest. The choices that India makes to recapture consistent, high growth will determine its future. Bold reforms offer the best option to manage Beijing and achieve greater independence on the world stage.

कोरोना का टीका

संपादकीय

महामारी के संकट काल में इसे सबसे सुखद खबर माना जाना चाहिए कि अगले महीने तक भारत कोरोना का स्वदेशी टीका बनाने में कामयाबी हासिल कर सकता है। यह उपलब्धि निश्चित रूप से सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देशों के लिए भी बड़ी राहत साबित होगी और दुनिया को कोरोना का टीका देने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। जैसी कि अब तक तैयारी है, पंद्रह अगस्त तक भारत दुनिया में कोरोना का पहला टीका पेश कर सकता है। भारत के लिए यह काम इसलिए भी असंभव नहीं है कि क्योंकि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाओं ने पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। ऐसे में दुनिया के कई देश भारतीय वैज्ञानिकों से भी बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। कोरोना के नए टीके की खोज की दिशा में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) और भारत बायोटेक मिल कर कर रहे हैं और कामयाबी के काफी करीब पहुंच चुके हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जो टीका तैयार किया गया है वह जानवरों पर परीक्षण में पूरी तरह से खरा उतरा है। इसलिए अब आइसीएमआर और भारत बायोटेक को इसके इंसानी परीक्षण में सौ फीसद कामयाबी की उम्मीद है। देश में बारह जगहों पर कोरोना संक्रमितों पर इसका परीक्षण जल्दी ही शुरू हो जाएगा।

कोरोना महामारी ने दुनिया में एक करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी जद में ले लिया है और पांच लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कोई दवा या इलाज नहीं हो पाने की वजह से सिर्फ बचाव के तरीकों से ही महामारी से लड़ा जा रहा है। कोरोनाविषाणु को लेकर जो नई-नई जानकारियां मिल रही हैं और जिस तेजी से यह विषाणु नए-नए रूपों में परवर्तित हो रहा है, वह भी चिकित्सा विज्ञानियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इससे मुश्किल यह खड़ी हो गई है कि बीमारी के नित नए लक्षण सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की कोई एक अचूक दवा खोज निकालना आसान काम नहीं है। अभी तक दुनियाभर में बुखार, इंफ्लूएंजा या फिर एड्स की दवाओं से ही संक्रमितों को ठीक करने की कोशिशें चल रही हैं। पर कहीं कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। इसलिए जब तक कोई जांचा परखा इलाज नहीं खोज लिया जाता, तब तक महामारी के चंगुल से निकल पाना संभव नहीं है।

दुनियाभर में इस वक्त करीब डेढ़ सौ टीकों पर परीक्षण चल रहे हैं। हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उसकी निगरानी में जिस टीके पर काम चल रहा है, उसके परीक्षण के नतीजे आने में दो हफ्ते लग सकते हैं और सब कुछ ठीक रहा तो साल के अंत तक टीकातैयार हो सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन के आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने भी जल्दी ही टीका तैयार कर लेने की बात कही है। नई दवा तैयार करने या टीका विकसित करने का काम चुनौती भरा इसलिए भी होता है कि इस पूरे काम को एक लंबी और जटिल मानदंडों वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें वक्त और पैसा दोनों ही काफी खर्च होते हैं। ऐसे में इस काम को सीमा में नहीं बांधा जा सकता, वरना टीके की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। टीके की सफलता तभी होगी जब वह अधिकतम कोरोना संक्रमितों को ठीक कर पाएगा।

कानून-व्यवस्था पर सवाल

संपादकीय

उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र में जो घटा उसने एक ओर तो प्रदेश की कानून-व्यवस्था को पूरी तरह नंगा कर दिया और दूसरी ओर यह भी पूरी तरह सामने ला दिया कि दुर्दात अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे एक खासे बड़े पुलिसबल पर नियोजित तरीके से हमला कर सकते हैं और बड़े अधिकारियों सहित कई पुलिसकर्मियों को एक साथ मौत के घाट उतार सकते हैं। यह तो अब एक स्थापित सत्य है कि किसी भी ऐसे गिरोहबंद अपराधी की शक्ति उसके सत्ता के साथ संबंधों तथा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी सांठ-गांठ से आती है। जब तक सत्ताधारियों का संरक्षण न हो और पुलिस तथा प्रशासन के बीच उनकी खासी पैठ न हो यानी उसे ताकतवरों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संरक्षण न प्राप्त हो, तब तक वह अपने अपराधकर्म को न तो संगठित व्यवसाय में बदल सकता है और न आगे बढ़ा सकता है। विकास दुबे के मामले में भी भले ही ऐसे संबंधों की एक निश्चित कहानी सामने न आई हो लेकिन जो छिटपुट कहानियां निकलकर आई हैं, वे बताती हैं कि विकास दुबे हर शासनकाल में सत्ता तंत्र के अंदर अपनी पकड़ बनाए रहा और अपने विरुद्ध 60 गंभीर आपराधिक मामले होने के बावजूद उन्मुक्त विचरण करता रहा। आगे जैसा कि ऐसे मामलों में प्राय: होता है पुलिस बदले की भावना से काम करेगी और इस अपराधी को अदालत के किसी प्रक्रिया के सामने रखने से पहले ही निबटा देगी। बहरहाल कानपुर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने पुलिस दल पर जिस तरह घात लगाकर हमला किया वह नागरिक अपराधों की दुनिया में एकदम अनोखा है। इस तरह के हमले नक्सलवादी समूह तो पुलिसबलों पर करते रहे हैं, लेकिन नागरिक जीवन में सक्रिय किसी अपराधी या माफिया ने इस तरह से पुलिस पर हमला किया हो, ऐसा स्मरण नहीं आता, क्योंकि सामान्य अपराधी अपनी जान बचाने के लिए ही पुलिस पर हमला करते हैं। निश्चित तौर पर देश और समाज को यह जानने की उत्सुकता रहेगी कि इस अपराधी ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या विकास दुबे में इस हत्याकांड के बाद भी बच निकलने का आत्मविश्वास मौजूद था या उसने अपने किसी मूर्खतापूर्ण अति उत्साह में आकर ऐसा किया। उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में इस रहस्य से परदा उठेगा। ये सवाल इसलिए भी महत्त्व रखता है क्योंकि इन सवालों के जवाब से ही भविष्य में पुलिस और अपराधियों के समीकरण तय होंगे।

Date:06-07-20

ढूंढ़ना होगा समाधान

पंकज चतुर्वेदी

हालांकि दिल्ली के गाजीपुर के कूड़ा घर की क्षमता सन 2006 में आवश्यकता से अधिक हो गई थी, समय-समय पर अदालत चेताती रही है कि पचास मीटर ऊंचा कूड़े का ढेर धरती, समाज के लिए खतरनाक है, लेकिन अब जाकर सरकार जागी है। उसे चिंता है कि कूड़े की नई खत्ती कहां बनाई जाए। यह सच है कि हर दिन कूड़ा तो निकलना ही है और उसके निबटान के आधुनिक वैज्ञानिक तरीके खोजे जाने चाहिए, लेकिन उससे भी अनिवार्य है कि समाज कूड़े को कम करना सीखे। भले ही हम कूड़े को अपने पास फटकने नहीं देना चाहते हों, लेकिन विडंबना है कि यह कूड़ा हमारी गलतियों या बदलती आदतों के कारण ही दिन-दुगना, रात-चौगुना बढ़ रहा है।

नेशनल इन्वायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर के मुताबिक देश में हर साल 44 लाख टन खतरनाक कचरा निकल रहा है। हमारे देश में औसतन प्रति व्यक्ति 20 ग्राम से 60 ग्राम कचरा हर दिन निकालता है। इसमें से आधे से अधिक कागज, लकड़ी या पुट्ठा होता है, जबकि 22 फीसद कूड़ा-कबाड़ा, घरेलू गंदगी होती है। कचरे का निबटान पूरे देश के लिए समस्या बनता जा रहा है।

दिल्ली के नगर निगम कई-कई सौ किलोमीटर दूर तक दूसरे राज्यों में कचरे का डंपिंग ग्राउंड तलाश रहे हैं। जरा सोचें कि इतने कचरे को एकत्र करना, फिर उसे दूर तक ढोकर ले जाना, कितना महंगा और जटिल काम है। यह सरकार भी मानती है कि देश के कुल कूड़े का महज पांच प्रतिशत का ही ईमानदारी से निबटान हो पाता है। राजधानी दिल्ली का तो 57 फीसद कूड़ा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से यमुना में बहा दिया जाता है। कागज, प्लास्टिक, धातु जैसा बहुत-सा कूड़ा तो कचरा बीनने वाले जमा कर रिसाइकलिंग वालों को बेच देते हैं। सब्जी के छिलके, खाने-पीने की चीजें, मरे हुए जानवर आदि कुछ समय में सड़-गल जाते हैं। इसके बावजूद ऐसा बहुत कुछ बच जाता है, जो हमारे लिए विकराल संकट का रूप लेता जा रहा है। सनद रहे दिल्ली तो बानगी है, ठीक यही हालात लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, सतना, जयपुर या चंडीगढ़ के भी हैं। हम कूड़ा निकाल कर शहर से दूर कहीं फेंक देते हैं और फिर वही कूड़ा हमारी जमीन, जल और जीवन को जहरीला करता जाता है। सुंदर शहरों में तनिक-सी बरसात के बाद बनते दरिया हों या फिर भूजल के जहरीला होने की चिंता या फिर तालाब समाप्त होने और नदियों के उथला होने के सरोकार, जरा गंभीरता से देखें तो यह सब कुछ उस कूड़े के कुप्रभाव हैं। हमारे देश के शहर हर दिन लगभग 1,50,000 टन ठोस कचरा (एमएसडब्ल्यू) उगल रहे हैं, जिसमें से महज 25 फीसद का प्रसंस्करण हो पाता है। बाकी बचा कचरा या तो खुले में फेंक दिया जाता है, या जला दिया जाता है। वर्ष 2030 तक कचरे की यह मात्रा 4,50,000 टन प्रति दिन हो जाएगी। सालों से हमारे यहां इस कूड़े से बिजली बनाने की चर्चा रही है, लेकिन यह प्रयोग बुरी तरह असफल रहा। इस तरह का पहला संयंत्र (डब्ल्यूटीई) दिल्ली के तिमारपुर में वर्ष 1987 में लगा लेकिन चला नहीं। तब से देश में 130 मेगावाट क्षमता के चौदह और डब्ल्यूटीई संयंत्र लगाए गए, लेकिन इनमें से आधे बंद हो चुके हैं। बाकी पर पर्यावरण नियमों की अनदेखी की जांच चल रही है।

दिल्ली के ओखला संयंत्र पर तो पच्चीस लाख का जुर्माना भी हो गया। इन संयंत्रों के फेल होने का कारण कचरे की गुणवत्ता और संघटन है। कचरे में नमी ज्यादा होती है। इसलिए उसे जलाने में अधिक ऊर्जा लगती है जबकि बिजली कम मिलती है। कूड़ा अब नये तरह की आफत बन रहा है, सरकार उसके निबटान के लिए तकनीकी और अन्य प्रयास भी कर रही है। लेकिन असल में कोशिश तो कचरे को कम करने की होनी चाहिए। इसके लिए केरल में कन्नूर जिले से सीख ले सकते हैं, जहां पूरे जिले में बॉल पेन के इस्तेमाल से लोगों ने तौबा कर ली है क्योंकि इससे हर दिन लाखों रिफिल का कूड़ा निकलता था। पूरे जिले में कोई भी दुकानदार पॉलीथीन की थैली या प्लास्टिक के डिस्पोजेबल बर्तन ना तो बेचता है और ना ही इस्तेमाल करता है। सबसे बड़ी बात उच्च होती जीवन-शैली में कचरा-नियंत्रण और उसके निबटान की शिक्षा स्कूली स्तर पर दिया जाना अनिवार्य बनाना जरूरी है।

बेमतलब नस्लभेद

संपादकीय

नस्लभेद एक ऐसी खामी है, जो इंसानी समाज का पीछा नहीं छोड़ रही है। दुनिया में एक समय रंग के आधार पर इंसानों की खरीद-फरोख्त से लेकर आज अमेरिका में उठते नस्लवादी जुमलों तक अनेक ऐसे स्याह पहलू हैं, जो न केवल दुखद, बल्कि शमर्नाक हैं। भले ही 17वीं सदी से एक नस्लीय विज्ञान खड़ा करने की कोशिश हुई है, जिसके तहत किसी नस्ल को रंग के आधार पर श्रेष्ठ, तो किसी को कमतर बताने का उपक्रम रहा है। लेकिन धीरे-धीरे यह सिद्ध होता गया है कि इंसानों के बीच कोई खास फर्क नहीं है। रंग के आधार पर किसी नस्ल को कमतर या श्रेष्ठ नहीं बताया जा सकता। त्वचा का बदलता रंग एक विकासवादी प्रक्रिया का हिस्सा है।

त्वचा के रंग की विविधता पर हाल ही में एक ऐतिहासिक अध्ययन सामने आया है। जीन के विकास का पता लगाने में जुटी टीम ने यह जांचा कि जीन दुनिया भर में कैसे यात्रा करते हैं। टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि अफ्रीकी मूल के लोगों के एक बडे़ हिस्से में जीन में ऐसे बदलाव हुए, जो उनकी त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार हैं। साइंस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि दो जीन, एचईआरसी 2 और ओसीए 2, यूरोपीयों की हल्की त्वचा, आंखों और बालों से जुड़े हैं। वास्तव में, अफ्रीका एक ऐसा महादेश है, जहां हर रंग के लोग पाए जाते हैं। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि रंग के आधार पर उनमें कोई किसी से श्रेष्ठ या कमतर है। त्वचा का रंग एक जैविक प्रक्रिया मात्र है। कोई तुक नहीं कि नस्लवाद जारी रखा जाए।

18वीं शताब्दी में स्वीडिश प्रकृतिवादी कोरोलस लिनिअस ने इंसानों को चार समूहों में बांटा था, यूरोपीय, अमेरिकी, एशियाई और अफ्रीकी। 19वीं सदी के पहले दशक में अमेरिका में एक मानव विज्ञानी सैमुअल जॉर्ज मॉर्टन हुए, जो दुनिया भर से मिली खोपड़ियों को मापते रहे और यह बताया कि रंग व श्रेष्ठता का रिश्ता मस्तिष्क के आकार से जुड़ा है। वह बताना चाहते थे कि श्वेत लोगों की खोपड़ी बड़ी होती है और इसीलिए वे श्रेष्ठ होते हैं, जबकि सच यह कि खोपड़ी के आकार से श्रेष्ठता का कोई लेना-देना नहीं है। अश्वेतों की भी खोपड़ी बड़ी होती है और श्वेतों में भी छोटी खोपड़ी पाई जाती है। पहले भी ऐसे वैज्ञानिक थे, जो बड़ी खोपड़ी और श्रेष्ठता के बीच किसी रिश्ते को खारिज करते थे, पर ऐसे वैज्ञानिकों को नजरंदाज कर दिया जाता था। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि श्वेत श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे अश्वेतों पर राज करने के अधिकारी हैं और इसी गलत विचार का परिणाम है कि आज भी श्वेत पुलिस वाले निर्दोष अश्वेत के गले पर सवार हो उसके प्राण ले लेते हैं। अनेक वैज्ञानिक यह मानते रहे हैं कि दुनिया में करीब 63 नस्ल के इंसान रहते हैं, लेकिन श्रेष्ठता नस्ल से तय नहीं होती। 1990 से 2003 के बीच हुए डीएनए अनुसंधान के तहत आनुवंशिकी के साथ मानव वंश को डिकोड करने के बाद पाया गया कि सभी मानव समान हैं, उनमें असाधारण रूप से 99.9 प्रतिशत साम्यता है। जो 0.1 प्रतिशत अंतर है, वह सिर्फ हमारे वातावरण और कुछ अन्य बाहरी कारकों से तय होता है। वैज्ञानिक आईक्यू या बौद्धिक स्तर के आधार पर भी नस्लभेद को खारिज कर चुके हैं। संदेश स्पष्ट है, यदि हर इंसान को एक तरह का पालन-पोषण, शिक्षा और परिवेश मिले, तो इंसानों के बीच कोई असमानता नहीं रह जाएगी।

Date:06-07-20

हमारा डाटा हमारी असली ताकत

हरजिंदर, वरिष्ठ पत्रकार

बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, जब अमेरिका ने चीन की संचार कंपनी हुआवेई पर पाबंदी लगा दी थी। यहां तक कि अमेरिकी कंपनियों को भी उससे कोई संबंध रखने से रोक दिया गया। हुआवेई के स्मार्टफोन जो दुनिया भर में खासे लोकप्रिय हो रहे थे, उन पर अब गूगल प्ले स्टोर की सुविधा खत्म कर हो गई है। हुआवेई को सबसे ज्यादा झटका 5जी सेवा के मामले में लगा है। इसकी तकनीक विकसित करने के मामले में वह सबसे आगे है और अमेरिका को छोड़कर अभी तक जहां-जहां भी 5जी सेवा शुरू हुई है, ज्यादातर जगह हुआवेई की तकनीक ही इस्तेमाल हो रही है। अमेरिका का तर्क है कि हुआवेई चीन सरकार से नजदीकी रिश्ते रखने वाली कंपनी है, और वह चीन के लिए जासूसी का काम भी करती है। अमेरिका ने यही आरोप एक और चीनी कंपनी जेडटीई पर भी लगाए हैं और उस पर भी पाबंदी लग चुकी है। यह भी माना जाता है कि अमेरिका ने जो आरोप लगाए हैं, उसके पुख्ता सुबूत न होने के बावजूद इतने कड़े कदम उठाए गए हैं। ये कदम भी तब उठाए गए हैं, जब चीन और अमेरिका के बीच या तो व्यापारिक तनाव हैं या राजनयिक।

इसके मुकाबले अगर हम भारत द्वारा 59 चीनी मोबाइल एप पर पाबंदी को देखें, तो यह न तो उतना बड़ा कदम ही दिखता है और न ही उतना कड़ा। वह भी तब, जब चीन भारत से एक बहुत बड़े सामरिक तनाव में उलझा हुआ है। ऐसे मौकों पर इस तरह की पाबंदियां कोई नई बात नहीं हैं, इसलिए पूरी दुनिया ने भी इसे सहजता से ही लिया है। यूं भी इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि पूरी दुनिया में युद्ध का सबसे बड़ा हथियार डाटा ही है, इसलिए भी ऐसे मौकों पर उन रास्तों को बंद करना जरूरी हो जाता है, जिनसे एक देश का डाटा दूसरे देश में पहुंच सकता है। फिर यह कदम भी उस चीन के खिलाफ उठाया गया है, जो इस तरह की पाबंदियों के मामले में सबसे आगे रहा है। वाट्सएप जैसे तमाम एप पर वहां पहले से ही पाबंदी है।

कई तरह से भारत का डाटा चीन के सर्वरों में पहुंच रहा है, यह कोई ऐसी जानकारी नहीं है, जिसकी भनक हाल-फिलहाल में ही लगी हो। इन्हीं 59 में से एक एप यूसी ब्राउजर पर तो कुछ समय पहले भी भारत में पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। तर्क तब भी डाटा का ही था। इसलिए डाटा के मामले में अभी जो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है, वह राजनयिक और कई भावनात्मक कारणों से जरूर महत्वपूर्ण हो सकती है, पर इससे आगे जाकर उससे कोई बड़ी उम्मीद फिलहाल नहीं बांधी जा सकती।

दुनिया के कारोबार में डाटा बड़ी टेढ़ी चीज है। किन्हीं एक-दो देशों के एप या सर्वरों पर पाबंदी लगाकर भी आप यह नहीं सोच सकते कि इससे डाटा का प्रवाह रुक जाएगा। डाटा का बाजार इस समय शायद दुनिया का सबसे जटिल बाजार है, जिसमें कौन-सा कहां पैदा हो रहा है, कहां जा रहा है, कहां जमा हो रहा है, कहां बिक रहा है और कहां उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मोबाइल एप, ईमेल सर्वर और वेबसाइट आपको जो मुफ्त सेवा देते हैं, उसके बदले वे आपकी जरूरत, पसंद-नापसंद, जान-पहचान, पूछताछ, खरीदारी, आदतों से जुड़े आंकड़े जमा करते हैं और इसके पहले कि आपका अगला दिन शुरू हो, उन्हें कई जगह बेचा जा चुका होता है। डाटा के इस बाजार में विक्रेता भी हैं, उनका भंडारण करने वाले, विश्लेषण करने वाले भी हैं, उनके दलाल भी हैं, उनके खरीदार भी हैं और चोर-उचक्के भी।

यह माना जाता है कि साइबर युग में डाटा का महत्व उतना ही है, जितना औद्योगिक क्रांति के बाद के युग में पेट्रोल का था। डाटा ही वह ईंधन है, जिससे इंटरनेट की दुनिया और इंटरनेट की कंपनियां चलती हैं। यह डाटा ही है, जिसके कारण गूगल दुनिया के बाजार में कोई भी सामान बेचे बगैर 66 अरब डॉलर के सालाना कारोबार वाली ऐसी कंपनी बन गई है, जिसकी कुल संपत्तियां 131 अरब डॉलर से भी ज्यादा हैं। डाटा से कमाई करने वाली कंपनियां आज जिस जगह पर पहुंच चुकी हैं, पेट्रोलियम का कारोबार करने वाली कोई भी कंपनी आज उसके आस-पास भी नहीं दिखती। और इस समय, जब पेट्रोलियम का बाजार लगातार उतार-चढ़ाव के झटकोंके बीच डोल रहा है, डाटा का कारोबार लगातार ऊपर की ओर जा रहा है।

ऐसे में, यह उम्मीद व्यर्थ है कि महज चंद पाबंदियों से डाटा का प्रवाह पूरी तरह रुक जाएगा, जिसने एक तरफ तो हार्डवेयर के जरिए हमारे बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा रखा है, और दूसरी तरफ, वह डाटा कारोबार का बड़ा खिलाड़ी भी बन चुका है। और अगर हम भारत से चीन की ओर जाने वाले सभी तरह के डाटा पर जैसे-तैसे पूरी तरह पाबंदी लगा भी दें, तब भी इसे खुले बाजार से खरीदने का रास्ता उसके पास हमेशा रहेगा। पिछले कुछ समय में चीनी सर्वरों के जरिए जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में हैकिंग की लगातार कई कोशिशें हुई हैं, वह यह भी बताता है कि चीन ने साइबर डकैती की क्षमताएं भी हासिल कर ली हैं।

इस मामले में भी चीन से मुकाबले का रास्ता वही है, जो अन्य क्षेत्रों में है। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए बडे़ पैमाने पर आधुनिक मैन्युफेक्चरिंग को भारत में स्थापित करने की बात की जाती रही है, यह बात अलग है कि यह काम कभी पूरे दिल से नहीं हुआ। इसी तरह, दवा उद्योग में कच्चे माल के लिए आधुनिक रसायन उद्योग में बड़ी कोशिशों की चर्चा पिछले कुछ समय में चलनी शुरू हुई है। यही काम हमें डाटा उद्योग में भी करना होगा। इस कारोबार का बड़ा खिलाड़ी बने बगैर हम साइबर अर्थव्यवस्था में पिछडे़ ही रहेंगे।

आत्म गौरव के क्षणों में अक्सर हम भारत को सॉफ्टवेयर उद्योग का सुपर पावर कह देते हैं, लेकिन सच यही है कि अच्छी कमाई के बावजूद हम इस क्षेत्र में अभी तक आउटसोर्सिंग हब बनने से बहुत आगे नहीं बढ़ सके हैं। मामला सिर्फ चीन का विकल्प बनने का नहीं है, कारोबार की उस मंजिल को पकड़ने का है, जिसकी ओर दुनिया बढ़ रही है।