03-06-2024 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Fewer women are being hired for leadership positions

LinkedIn’s Economic Graph data show that representation of women across the workforce has declined

Most women in senior positions are employed in sectors such as healthcare, education, administrative, and support services. The number of women employed across all positions is poor in the manufacturing, construction, oil and gas industries. LinkedIn found these trends from self-reported data by more than 1 billion members across 41,000 skills in 68 million companies and 1,35,000 schools globally.

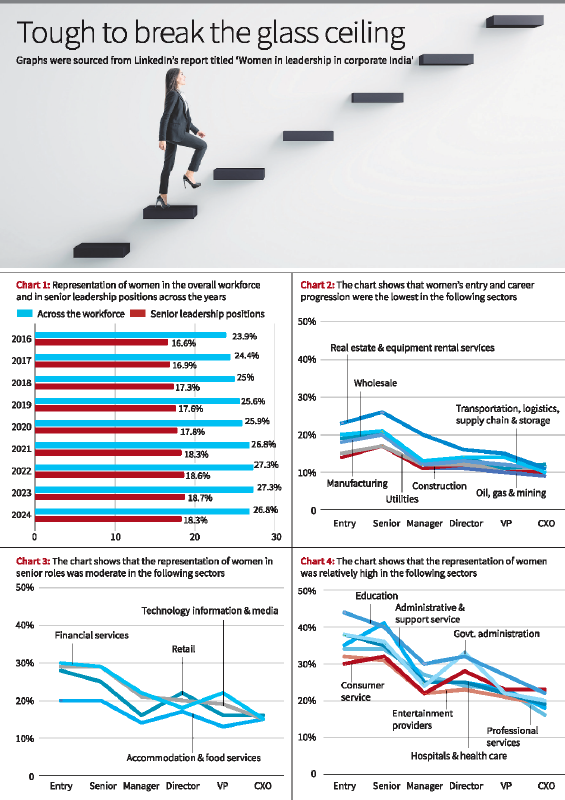

Chart 1 shows representation of women in the overall workforce and in senior positions over the years. Women’s representation in the overall workforce increased from 23.9% in 2016 to 27.3% in 2022. It stayed the same in 2023 before decreasing to 26.8% in 2024. The 2024 data are based on the position of women in the month of January.

A similar trend was also seen in the representation of women in senior leadership positions. The promotion of women to higher roles has been snail-paced. It took four years (2016 to 2019) for the share of women in senior positions to go up by one percentage point and another four years (2019 to 2022) for it to go up by another point. If the downturn seen in January 2024 persists throughout the year, even this slow-paced increase will cease.

The stagnation in the share of women in senior positions and the dip in January this year can be attributed to the slowdown in fresh hires of women for leadership roles, data show. The share increased from 18.8% in 2016 to 25.2% in 2021 and declined after that. “LinkedIn Economic Graph data shows that despite progress, women still face obstacles in reaching leadership roles due to bias, societal norms, and structural barriers. However, recent focus on ‘women-led development’ has led to concerted efforts by both policymakers and business leaders to tackle these challenges,” said Aditi Jha, LinkedIn India Board Member and Country Head, Legal and Government Affairs.

An industry-wide look at the share of women in senior leadership positions shows that even the gradual rise was limited to certain sectors. The entry and career progression of women were lowest in the oil, gas and mining, construction, utilities, wholesale, manufacturing, transportation and real estate sectors (Chart 2). In these sectors, there were just 11%-14% women in leadership roles. The oil industry had the lowest share of women in top positions — just around 11%.

In accommodation and food services, financial services, retail, technology, and media, the representation of women in senior roles was between 15% and 20% (Chart 3).

In administrative and support services, healthcare and hospitals, consumer services, government administration, and education, the share of women was between 22% and 30% (Chart 4). The share of women in senior positions was highest in the education sector (30%).

Data in the report also show that laws such as the Companies Act, 2013, which mandates women directors on company boards, are not being followed strictly. Between April 2018 and December 2023, 507 companies were fined for flouting this norm. Of them, 90% were listed companies.

वास्तविक जीवन बनाम आभासी रिश्ते

मोनिका शर्मा

बीते दिनों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ‘ट्रोलिंग’ से परेशान होकर एक आइटी पेशेवर मां ने खुदकुशी कर ली। गौरतलब है कि तैंतीस वर्षीय महिला की बच्ची गोद से फिसलकर गिरी और छज्जे पर अटक गई। आस-पड़ोस के लोगों ने पंद्रह मिनट की मशक्कत के बाद बच्ची को तो बचा लिया, पर उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया। उसके बाद आभासी दुनिया में लोग महिला को खरी-खोटी सुनाने के लिए टूट पड़े। उसकी ‘ट्रोलिंग’ शुरू हो गई। किसी ने लापरवाह मां कहा, तो किसी ने बच्ची का ढंग से खयाल रखने की रूखे शब्दों में सलाह दी। स्थिति ऐसी बना दी गई कि घटना के बाद महिला अवसाद में चली गई। जबकि यह घटना जान-बूझकर की गई किसी गलती का परिणाम नहीं थी। लोगों ने यह क्यों नहीं समझा कि एक शिक्षित-सजग मां अपनी बच्ची की देखभाल में लापरवाही क्यों बरतेगी? क्यों लोगों के पास उसे कोसने की अंधी दौड़ में इस घटना के कारण को लेकर सोचने तक का अवकाश नहीं था? विचारणीय है कि ऐसा हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। इस घटना का सबसे पीड़ादायी पक्ष यह है कि बिना गलती की सजा के रूप में दिए गए तानों-उलाहनों ने एक मासूम बच्ची से उसकी मां छीन ली। हालांकि इस मासूम की कुशलता और बचाव के लिए साझा प्रयास किए जा रहे हैं, पर ऐसी सोच को लेकर अनगिनत प्रश्न भी मौजूद हैं।

हाल के वर्षों में अधिकतर आभासी माध्यम आक्षेप, आरोप और उपहास का अड्डा बन गए हैं। आम लोग भी जीवन से जुड़ी किसी घटना-दुर्घटना के कारण बेवजह सलाह-मशविरा के नाम पर ‘ट्रोलिंग’ की जद में आ जाते हैं। बात का बतंगड़ बनाने का यह व्यवहार सचमुच जीना मुहाल करने वाला है। अपमान और उपहास का ऐसा मेल, किसी की भी मन:स्थिति को बिखेर सकता है। सहज-सी तस्वीर हो या कोई पारिवारिक आयोजन, सामाजिक जीवन से जुड़ा कोई वाकया हो या व्यक्तिगत सोच, आपसी जुड़ाव के लिए अस्तित्व में आए सोशल मीडिया मंचों पर होने वाली ‘ट्रोलिंग’ एक दुखदायी समस्या बन गई है। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश दसवीं बोर्ड परीक्षा में अव्वल आई एक बच्ची को उसके चेहरे पर दिख रहे बालों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब ‘ट्रोल’ किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि एक छात्रा द्वारा हासिल किए गए अंक, साल भर की मेहनत और अकादमिक प्रतिबद्धता पर ध्यान देने के बजाय सोशल मीडिया मंचों पर समाज के एक बड़े तबके ने अजीबो-गरीब बातें लिखीं। सफलता के लिए जिस बच्ची की सराहना की जानी चाहिए थी, लोग उसके चेहरे में ही मीनमेख निकालने लगे। उसके चेहरे पर दिख रहे बालों को लेकर मजाक बनाने वाली तस्वीरें और टिप्पणियां सोशल मीडिया पर छा गईं। किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टीका-टिप्पणी करने का यह अमानवीय बर्ताव आखिर क्यों और कैसे जड़ें जमा रहा है? क्यों तकनीकी सुविधाओं ने आभासी संसार में रमे लोगों को इतना बेसुध कर दिया है कि चर्चित चेहरों के ही नहीं, आम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी मीनमेख निकालने लगे हैं?

अब न किसी के दुख को समझने का भाव दिखता है और न ही सहज स्थितियों से सामने आए किसी सुखद परिणाम की स्वीकार्यता, जिसके चलते अर्थहीन कहासुनी का परिणाम किसी का जीवन छीन लेने की भयावह परिस्थितियां बना रहा है। दरअसल, ‘आनलाइन’ चर्चाओं का सार्थक भाव कहीं खो गया है। अर्थपूर्ण संवाद का स्थान संवेदनहीनता और नफरत की विकृत मानसिकता ने ले लिया है। दुखद यह भी है कि यह सब अपरिचित लोगों के साझा संवाद में हो रहा है। अधिकतर अनजाने-अनदेखे चेहरों को इस घृणा और बेवजह गरियाने की मानसिकता का शिकार बनाया जाता है। ऐसा बेनाम चेहरा, जो किसी व्यक्ति या समूह को प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी बहस की शुरुआत करता है। इतना ही नहीं, भड़काऊ या आक्रामक टिप्पणियां देते हुए आभासी दुनिया में एक भीड़ को इस संवाद का हिस्सा बना लेता है। बहुत से लोग बिना सोचे-समझे अपमान, उकसावे और धमकी भरी भाषा की बमबारी करने वाली इस मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं।

भारत ही नहीं, दुनिया के हर हिस्से में क्षेत्र विशेष की जानीमानी हस्तियां लंबे समय से इस तरह के व्यवहार झेलती आई हैं। हाल के वर्षों में आम हो या खास, हर कोई नकारात्मक मानसिकता वाले ऐसे लोगों के निशाने पर आने लगा है। किसी को क्रोधित करने, आत्महीनता लाने या अपराधबोध जगाने के उद्देश्य से की जाने वाली टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं अब आए दिन सोशल मीडिया में देखने को मिलती हैं। विडंबना है कि यह आनलाइन दुर्व्यवहार इसके शिकार लोगों की मुश्किलें असली संसार में भी बढ़ा देता है। कई लोग भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने वाली भीड़ के इस विवेकहीन व्यवहार से व्यथित-विचलित होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। करीब दस साल पहले सिडनी की सैंतालीस वर्षीय टीवी प्रस्तोता चार्लोट डासन ‘ट्रोलिंग’ की पहली शिकार बनी थीं।

अध्ययन बताते हैं कि उम्र के नाजुक मोड़ पर खड़े किशोरों में बढ़ती आत्महत्या के मामलों से ‘ट्रोलिंग’ और आनलाइन नकारात्मकता का गहरा संबंध है। कुछ समय पहले उज्जैन के सोलह वर्षीय ‘सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर’ ने भी ट्रोलिंग से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। महिलाओं को तो हर बात में ही ‘ट्रोलिंग’ का शिकार बना दिया जाता है। कभी शारीरिक बनावट को लेकर तानेबाजी की जाती है तो कभी किसी स्त्री के विचारों को लेकर उलाहने दिए जाते हैं। कुल मिलाकर, आभासी उत्पीड़न का यह घेरा निशाने पर आए इंसान को बेचैन करने वाला वातावरण बना देता है। ऐसे में, किसी भी विषय, घटना या दुर्घटना को लेकर कुछ कहने से पहले ठहराव के साथ उसे समझना-जानना आवश्यक है। मानवीय समझ और सरोकारी सोच ही इस दुर्भाव को रोक सकती है। बेहद जरूरी हो चला है कि लोग तकनीक से मिली सुविधाओं को सनक न बनाएं।

होनहार होने की कसौटी

सतीश सिंह

तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले, भले ही डिग्री एवं अंग्रेजी के मामले में पीछे होते हैं, लेकिन वे हर किस्म की मुश्किलों को आसानी से सुलझा सकते हैं क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए डिग्री से ज्यादा कौशल की जरूरत होती है। कौशल को विकसित करके युवा बिना किसी डिग्री के भी हर कार्य कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। हमारे देश के स्कूल और कॉलेज के अध्यापकों का मानना है कि जो बच्चा लगातार हर परीक्षा में अव्वल आ रहा है, उसी को सिर्फ होनहार माना जा सकता है, जो छात्र इस कसौटी पर खरा नहीं उतर पाते हैं, उन्हें कम अक्ल माना जाता है। इसमें दो मत नहीं हैं कि स्कूल-कॉलेजों में प्राप्त अच्छे अंक छात्र-छात्राओं की पढ़ाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं किंतु इसका मतलब कदापि नहीं है कि हम इसे मेधावी होने या न होने का प्रमाण मानें। किसी विषय में कम या ज्यादा अंक प्राप्त करने से किसी भी छात्र को मेघावी या कमअक्ल नहीं माना जा सकता। हर विषय में हर छात्र की रुचि का होना जरूरी नहीं है। महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की रुचि केवल भौतिक विज्ञान में थी । महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लता मंगेशकर की भी गणित या विज्ञान में रुचि नहीं थी। सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी का अकादमिक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, लेकिन वे अपने क्षेत्र में महान हैं।

दरअसल, यहां फंडा ‘जब जागा तभी सवेरा’ वाला है। जिन छात्रों के अंदर जीवन में सफलता हासिल करने की जिजीविषा जागृत हो जाती है वे हर कक्षा में तृतीय या द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने के बावजूद आईएएस की परीक्षा में शीर्ष 20 या 50 में स्थान बनाने में सफल हो जाते हैं। बारहवीं फेल फिल्म में एक ऐसे ही युवा की कहानी फिल्माई गई है। फिल्म ‘थ्री इडियट’ में दिखाए गए दर्शन को भी हम नकार नहीं सकते। जरूरी नहीं कि हर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बने। दुनिया में करने के लिए इतने सारे क्षेत्र हैं कि आप किसी बच्चे को कमतर नहीं मान सकते। बस आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप किसे होनहार मानते हैं। भारत में जो बच्चे कॉलेज तक लगातार अच्छे अंक लाकर नौकरी के लिए आवेदन करने लायक अर्हता अंक प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, उन्हें ही जहीन माना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 2013 में पहली बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के अंकों को सार्वजनिक किया था, जिसमें 1004 अभ्यर्थी सफल हुए थे और शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्याशी ने समग्र रूप 53 प्रतिशत अंक हासिल किए थे जबकि अंतिम पायदान पर सफल रहने वाले अभ्यर्थी ने लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। पूर्व में धारणा थी कि यूपीएससी की परीक्षा में 75 से 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही सफल होते हैं।

मामला यूपीएससी तक सीमित रहे तो बात समझ में आए। हालात तो इतने बदतर हैं कि बैंक या अन्य निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में कर्मचारियों की भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी 100 तो छोड़िए 60 प्रतिशत अंक भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। देश में इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटीआई एवं अन्य रोजगारपरक शिक्षा की शुरुआत जरूर की गई है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों की सार्थकता नाममात्र की है, क्योंकि यहां से पढ़कर बाहर निकलने के बाद भी अधिकांश युवा कौशलहीन होते हैं, जबकि हुनरमंद युवा देश के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में आगे रहते हैं। हुनरमंद बेरोजगार नहीं रहता। आसानी से अपने परिवार का भरण-पोषण कर लेता है। बढ़ई, लोहार, प्लंबर, बिजली मिस्त्री, राज मिस्त्री, वाहन की मरम्मत करने वाले कारीगर आदि कभी भूखे नहीं मरते । सरकार को कर भी देते हैं, और देश के अर्थ चक्र को गतिमान भी रखते हैं। अस्तु, आज सरकार को डिग्री बांटने की जगह युवाओं को हुनरमंद बनाने पर जोर देना चाहिए और योग्यतानुसार रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि सभी के ज्ञान का स्तर एक समान नहीं होता पर निरंतर मेहनत सभी कर सकते हैं। मामले में अंकों की बाजीगरी की तह तक पहुंचने की भी आवश्यकता है। ऐसा होता है तो सरकार और लोग स्वतः कौशल विकास को प्राथमिकता देंगे।