31-10-2020 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

In defence of liberty

It is time to stand up for individual freedoms, against all challengers

Pratap Bhanu Mehta , [ Mehta is contributing editor, The Indian Express.]

A Middle-school teacher in France, Samuel Paty, is beheaded for showing cartoons of the Prophet as part of a class on free expression. Subsequently, three more people are killed. The killings have drawn condemnation. But almost as if on cue, this horrible incident is being scripted to bear the weight of every historical grievance: Illiberal states like Malaysia, Turkey and Pakistan are, in a cowardly way, positioning themselves as defenders of Islam. Every single argument over the failures of French multiculturalism or its neocolonial past is being trotted out as an explanation. Islam is being put on trial. The French State is being described as a provocation. All in the service of avoiding some plain truths.

No liberal should equivocate on the right to freedom of expression. President Macron was absolutely right to robustly defend free expression as a principle. Liberals have been too squeamish about defending freedom of expression. There is a mistaken belief in some circles that defending robust norms of freedom of expression, especially in Europe, is to license colonial impunity or expressions of cultural superiority. But every single time you compromise on freedom of expression, you set back the struggle of millions of people, including Muslims, struggling to free themselves from the yoke of oppressive blasphemy laws everywhere across the world. To put the point bluntly, the use of caricatures or writings about Muhammad as a paradigm case to limit free speech does incalculable harm to liberal freedom across the world. It does more to cement stereotypes of Muslims than the vile propaganda of Islamophobes. To take one example, the much misused Section 295 of the Indian Penal Code had its origins in the controversy over Rangeela Rasool; and the Satanic Verses affair irrevocably transformed free speech politics in India for the worse. Reform is not going to be possible if you do not swallow the idea that occasionally offensive speech will get through, including about the Prophet. There are reasons for liberals to worry about colonialism and orientalist caricatures. But these cannot be alibis to compromise on liberal freedoms. The idea that Muslims need to be especially protected from offensive speech, paradoxically, is itself an expression of a kind of anti-Muslim sentiment.

Liberals often have a well-motivated desire to respect, or at least not give offence to millions of believers. Standing steadfast behind the right to freedom of expression does not require valorising offensive speech; those who offend are at best to be tolerated, not encouraged. They might sometimes require condemning. Defending legal toleration cannot close off the question of what forms of ethical practices are appropriate for society. It, in fact, presupposes this difficult conversation. These are fine distinctions all liberal states should understand.

But liberals have also got the politics of offence backwards. Many people who want to gratuitously offend religion are puerile; often the motivation is to display a kind of impunity, especially towards minorities. But restricting freedom of expression, or violently reacting to it, ideologically rewards such impunity. It makes it more, not less politically potent. It unwittingly confirms the stereotypes the minority groups cannot handle freedom. The more it becomes acceptable to circumscribe speech because it is offensive, the more offence people take. Offensiveness has become a competitive community sport in many contexts, precisely because it can be weaponised for political mobilisation. Moreover, it is otiose to think that in a globalised context, where images and ideas circulate instantly and speech is decontextualised and re-contextualised in ways no one can control, freedom will better served by promising any religious community a sanitised public sphere that could never cause them offence. If even a pedagogical project in a protected classroom can be re-contextualised as an offensive assault on Islam, then it is a fool’s paradise to promise a world where the sacred will never be seen to be violated.

It is a cardinal liberal principle that no one should be targeted for being a member of a particular community. But the liberal expression of this commitment is to retreat into a taciturn silence over the connection between religion and violence. There is the rush to go into the comfort zone of “root causes”, some secular experience or deprivation, discrimination, colonialism, poverty. These do matter in understanding how particular forms of violence are nourished. But the response that “religion has nothing to do with it” is historically inaccurate. Politically mobilised, fanatical religion has often not been safe for individual freedom, whether it is a form of Islam, Christian or Buddhist fundamentalism or Hindu nationalism. The idea that true religion would never incite anyone to violence is neither here nor there — the point is that people kill and behead in the name of religion. It is an interesting question what cultural power allows some incidents to be labelled as religiously motivated. In the same month as the beheading in France, a Dalit lawyer was killed in Gujarat for posts allegedly prejudicial to Brahmins. Which will be constructed as a religious killing?

It is, however, not for liberals to get into theological disputes and define people’s religion for them. When they do this, they come across as if they want to exercise power over the religion. All liberals should be interested in is making sure that freedom is not compromised. What kind of religion is compatible with this freedom is for believers to decide. Getting into this hornet’s nest, as Macron did, is overreaching, and muddies the principle at stake.

Liberal states are right to take actions against the perpetrators of violence, and should worry about the atmosphere that nourishes a fear of freedom. But if they are doing it in the name of liberal principles, they will need to, as much as possible, adhere to those principles. They have to ensure that the asymmetries of power do not discriminate against communities. They will have to ensure that the purpose of public policy and public discourse is to protect freedom and not to stereotype or subordinate another culture or produce a forced uniformity.

This is a moment where the one thing that unites the political currents of the time is a sneering glee at exposing the fragility of liberalism. All kinds of forces will muddy the ideological waters around the violence in France to serve their ends. But remember the believer who thinks they exist to protect their God, and not the other way round; and those who think human beings cannot handle individual liberty are both taking our humanity away from us. It is time to cut through complicated politics and defend the simple principle of liberty, against all its challengers.

Science of monsoons

India needs better science to prepare more effective disaster management plans

Editorial

The southwest monsoon 2020 has officially drawn to an end with the India Meteorological Department (IMD) declaring a withdrawal of the associated winds and rainfall pattern from India on Wednesday. The over 8% surplus this year has surpassed the IMD’s estimates. For the first time since 2010, India got more than 100% of its long period average (LPA) of 88 cm in consecutive years. Last year the country saw record rainfall of 110% of the LPA, the highest in a quarter century. India has never got over 105% of the LPA in consecutive years in at least 30 years, according to records available since 1988 on the IMD website. Meteorologists often speak of two or three decade ‘epochs’ of rainfall variation. Since 2000, India was in a low patch with several drought years and had barely a handful of above normal or excess rainfall. In that light, the two years of a munificent monsoon could signal a possible return to a rainy epoch. While it could mean more rain, it also implies floods, overflowing dams, landslides and loss of lives. Moreover, surplus rains are not evenly distributed in time and space. Therefore, much like there are attempts to improve flood forecast warnings — especially the short-term ones — there ought to be commensurate efforts by authorities and infrastructure agencies to prepare for the environmental and ecological impact of excess rain. This year the IMD undertook a long-due revision of the onset and withdrawal dates of the monsoon in India. By this reckoning, the monsoon’s normal withdrawal date was October 15. Historically, this has always been a statistical average and the actual withdrawal is usually within a few days of this. However, this year the withdrawal has been extremely delayed. Factoring in these changes must become a key part of a State and city’s disaster management preparedness.

The southwest monsoon’s withdrawal also heralds the advent of north-easterly winds that bring in the northeast monsoon to parts of peninsular Andhra Pradesh and Tamil Nadu. While significant to the agriculture there, the northeast monsoon contributes 10%-12% of India’s annual rainfall, against the southwest monsoon’s 75%-80%. That, and its limited geographic spread has meant that the northeast monsoon is not showered with as much research attention. However, studies show that northeast monsoon rainfall displays significant variation and climate models are fairly inaccurate in their forecasts of its unfolding over the subcontinent. There have been significant investments in super computing infrastructure to simulate weather as well as to tune forecasts to go beyond just giving rainfall estimates and factor in the potential damage of floods and cyclones. Building on these, scientists must also put in more effort and design research programmes that better analyse the vagaries of the northeast monsoon. Along with more understanding of how climate is changing locally, India needs better science to prepare more effective disaster management plans and improve resilience in a warming world.

खतरनाक अतिवाद

संपादकीय

भारत ने मजहबी कट्टरता और जिहादी आतंकवाद से जूझ रहे फ्रांस के साथ एकजुटता प्रदर्शित कर इसलिए सही किया, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश फ्रांस सरकार के रवैये से असहमति जताने के नाम पर धार्मिक अतिवाद को खाद-पानी देने का काम कर रहे हैं। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मुहम्मद ने ट्विटर पर जिस तरह जहर उगला, उससे यही पता चलता है कि मजहब की आड़ में किस तरह नफरत और उन्माद फैलाने का काम किया जा रहा है। ट्विटर ने उनके जहरीले ट्वीट को तो हटा दिया, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उनके एकाउंट को बनाए रखा। यह रवैया मजहबी कट्टरता के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को कमजोर करने वाला है।इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चाहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान हों या तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन या फिर महातिर मुहम्मद, इनमें से किसी ने पेरिस में शिक्षक का गला काटने की खौफनाक घटना के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की मांग को हवा देने के लिए आगे आ गए। ओसामा बिन लादेन को शहीद बताने वाले इमरान और चर्च को मस्जिद में बदलने वाले एर्दोगन जैसे नेता कभी भी इस्लाम के अमनपसंद रूप को उभारने में सहायक नहीं बन सकते।

नि:संदेह फ्रांस को अपने पंथनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करने और उन पर प्रतिबद्ध रहने का अधिकार है, लेकिन उसे मुहम्मद साहब के व्यंग्यचित्र सार्वजनिक रूप से दिखाने जैसी गतिविधियों से बचना चाहिए। यह अतिवाद से लड़ने का सही तरीका नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि इस तरीके से असहमत होने के नाम पर कुछ और लोगों के सिर कलम कर दिए जाएं। फ्रांस में यही हुआ। यह आतंकवाद के अलावा और कुछ नहीं। यह गंभीर चिंता की बात है कि फ्रांस सरकार के रुख-रवैये के खिलाफ सड़कों पर उतर कर विरोध करने वाले निर्दोष-निहत्थे लोगों का सिर कलम करने की बर्बर घटनाओं की निंदा करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। यह और कुछ नहीं मजहबी कट्टरता के पक्ष में खड़ा होना ही है। ऐसे तत्वों से पूरी दुनिया को सावधान रहना होगा।एक अर्से से यूरोप ही नहीं, पूरे पश्चिम में मुस्लिम समुदाय के बीच अतिवादी तत्व जिस तरह सिर उठा रहे हैं, उससे यह साफ है कि वे पश्चिमी जीवन मूल्यों से तालमेल बैठाने के बजाय अपनी सड़ी-गली मान्यताएं उन पर थोपना चाहते हैं। ऐसे तत्वों से समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन इसी के साथ मजहबी कट्टरता से निपटने के लिए उन तौर-तरीकों को भी अपनाने की जरूरत है, जो दुनिया को अमन की ओर ले जाएं। इस मामले में यूरोप न्यूजीलैंड से काफी कुछ सीख सकता है।

Date:31-10-20

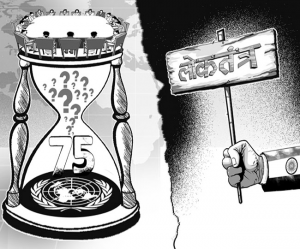

अपनी महत्ता खोता संयुक्त राष्ट्र

ए. सूर्यप्रकाश ,( लेखक लोकतांत्रिक विषयों के जानकार एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने हाल में अपनी हीरक जयंती मनाई। इन पिछले 75 वर्षों में दुनिया खासी बदल गई है। गुजरे जमाने की महाशक्तियों की ताकत जहां कमजोर हुई, वहीं भारत जैसे नए खिलाड़ी उभरे हैं, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, बल्कि दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के साथ ही एक बड़ी आर्थिक ताकत है। इस दौरान आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे नए मुद्दे भी उभरे हैं, जिन्होंने सामान्य जीवन में गतिरोध का खतरा उत्पन्न किया है। इसके बावजूद यूएन है कि सुधार के लिए तैयार ही नहीं। वह भारत जैसे देश को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने में हीलाहवाली का परिचय दे रहा है। यदि यह संस्था स्वयं को समय के साथ नहीं बदलती तो भला कैसे प्रासंगिक रह जाएगी?असल में मोदी ने यह मुद्दा छह साल पहले सितंबर, 2014 में ही छेड़ा था, जब बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। उस अवसर पर उन्होंने यह रेखांकित किया था कि यदि यूएन में सहभागिता बढ़ाकर उसे अधिक लोकतांत्रिक बनाकर परिवर्तन नहीं किया गया तो उसके अप्रासंगिक होने का जोखिम बढ़ेगा। गत माह महासभा में उन्होंने फिर कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जिन परिस्थितियों में हुई थी, मौजूदा हालात उनसे भिन्न हैं। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी इस पर अवश्य विचार करे कि 1945 में बनी संस्था क्या आज भी प्रासंगिक है? मोदी ने कहा, ‘आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र की निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा?’

करीब 135 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को स्वर देते हुए प्रधानमंत्री का संकेत यही था कि भारत का संयम क्षीण पड़ता जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जहां 91.1 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 60 करोड़ ने पिछले साल हुए आम चुनाव में मतदान किया था। यह दुनिया का सबसे विविधतापूर्ण देश भी है, जिसकी सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधिता की दुनिया में अन्यत्र तुलना भी नहीं सकती और जहां दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के अनुयायी रहते हैं। भारत में 121 भाषाएं और 270 बोलियां हैं। भारत में दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी वास करती है और वर्ष 2027 में वह चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के लिहाज से भी भारत विश्व के शीर्ष पांच देशों में शुमार है। साथ ही वह संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य और उन 26 देशों में से एक है, जिसने 1942 की पहली कांफ्रेंस में हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी भारत ने अहम योगदान दिया है। क्या ये सभी पहलू भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं?

दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के गौरवान्वित नागरिक होने के नाते भारतीयों को इस मांग का अधिकार है संयुक्त राष्ट्र अपनी मूलभूत अवधारणाओं के प्रति कटिबद्ध रहे। क्या यह अजीब बात नहीं कि खुद संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र में उल्लेख है कि वह महिलाओं एवं पुरुषों के अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं करेगा और सभी छोटे-बड़े देशों को एक दृष्टि से देखेगा, इसके बावजूद वह स्त्री-पुरुष में भेद के साथ ही देशों के वरीयता क्रम को बढ़ावा देता है। यह स्थिति भारत कैसे स्वीकार कर सकता है, जिसके संविधान में ही समानता एक मूल्य के रूप में स्थापित है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुच्छेद 2 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सभी सदस्यों की संप्रभु समानता पर ही आधारित है।यह लक्ष्य कैसे हासिल हो सकता है, जब दुनिया की आबादी के करीब पांचवें हिस्से के बराबर आबादी वाला देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। वहीं यूरोप के दो देश ब्रिटेन और फ्रांस इसके सदस्य हैं, जिनकी कुल आबादी ही भारत के मात्र एक प्रांत कर्नाटक के ही बराबर है? यूएन घोषणापत्र का अनुच्छेद 108 और 109 भी घोर अलोकतांत्रिक है, क्योंकि यदि दो-तिहाई सदस्य मिलकर भी घोषणापत्र में संशोधन लाने के लिए सहमत होते हैं तो सुरक्षा परिषद का कोई एक सदस्य अपनी वीटो पावर से उस संशोधन की राह में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। यह लोकतांत्रिक दुनिया के किसी भी सभ्य संस्थान के लिए उचित नहीं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह क्यों स्वीकार्य होना चाहिए। ये अनुच्छेद सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों को राजनीति करने और सुधारों की राह अवरुद्ध करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी जैसे देशों के समूह जी-4 की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे के समर्थन की मुहिम अभी तक फलीभूत नहीं हो पाई है।अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारतीय धैर्य की सीमा को अवश्य समझना चाहिए। वह यह भी समझे कि एक नए आशावादी, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का भी उदय हो रहा है। यह सच है कि सात दशक पहले सदियों तक औपनिवेशिक दासता की बेड़ियों से मुक्ति के बाद भारत आर्थिक दुर्दशा का शिकार था, जिससे वह अपने वाजिब अधिकारों के लिए आवाज उठाने की स्थिति में नहीं था, मगर आज का भारत अलग है। आज भारतीय नागरिक इन असमानताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वे उन बंदिशों से मुक्ति चाहते हैं, जो 75 साल पहले उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए उन पर थोपी गई थीं।भारत अतीत के भ्रमों को भुला रहा है। वह अपनी मासूमियत और भोलेपन को पीछे छोड़ रहा है। उसे आभास हुआ है कि अपने पड़ोस और पूरी दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए उसे शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनना होगा। चीन हाल में भारत के इन तेवरों का स्वाद चख चुका है और जल्द ही दूसरे देशों को भी इसका अंदाजा लगना शुरू होगा। यह प्रक्रिया पलटने वाली नहीं। अपने नागरिकों को इस नई सोच की दिशा में उन्मुख करने वाले पीएम मोदी यह परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लेकर उन्होंने भारतीयों की आकांक्षाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया।

भारत वर्ष 2022 में अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र को इस अवसर को इस रूप में भुनाने के लिए निश्चित रूप से तत्पर रहना चाहिए कि लोकतंत्र ही मानव द्वारा ईजाद की गई सबसे सभ्य राजनीतिक प्रणाली है और वह भारत को शीर्ष क्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करे।