29-11-2018 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:29-11-18

Date:29-11-18

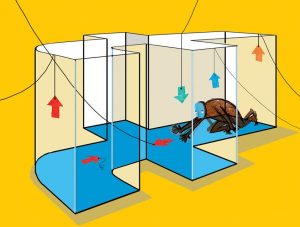

Pandora’s Box

Gene editing highlights dangerous potential of 21st century science, which must be strictly regulated

TOI Editorials

A Chinese researcher has provoked controversy by claiming to have created the world’s first genetically edited babies. He Jiankui of Shenzhen said that he had altered the embryos of seven couples during fertility treatment, with one pregnancy resulting earlier this month. The twin girls born apparently had their genes edited to prevent future possible infection from HIV, the AIDS virus. Though He’s claims are yet to be verified and his university and Shenzhen authorities are launching investigations into what they describe as serious violations of academic ethics, a Pandora’s Box of germline editing appears to have been opened here.

All of this was made possible by the discovery of an inexpensive gene editing technology called CRISPR a few years ago. This democratised genetic research and thousands of labs today are experimenting with gene editing. However, there are serious ethical and medical concerns when applied to humans. First, we don’t know the full implications of inheritable gene editing. If such experiments lead to undesirable or debilitating effects on the selected human embryos that would constitute a serious violation of human rights. Second, if such gene editing becomes successful, there are concerns it will open an undesirable door to eugenics, creating classes of genetic haves and have-nots in society.

There is need for strict oversight over gene editing research that should be bolstered by stringent international guidelines and norms. More generally, the scope of 21st century science is so enormous that its destructive potential must be closely monitored. We must abandon the attitude that something is worth doing just because it can be done scientifically, without thinking through ethical implications. Else rogue scientists or fringe researchers could next dabble in, say, human reproductive cloning with disastrous consequences.

In this regard, another alarming area of technical research is the development of killer robots. These autonomous weapons platforms need little or zero human intervention. It’s worth remembering that once the knowhow exists it will be impossible to put the genie back into the bottle; anybody can potentially deploy killer robots. In 2014, more than 20 Nobel Peace Prize laureates endorsed a ban on them. But it has had little impact in impeding the development of autonomous killing machines. Unless such dangerous research is limited through global consensus, the world will have to pay an unacceptably high price for the current state of scientific knowledge.

Date:29-11-18

How to Game Elections

Social media provide a costless platform for political parties to spread disinformation

Mishi Choudhary and Eben Moglen , [ Mishi Choudhary is legal director of Software Freedom Law Centre, New York. Eben Moglen is Professor of Law and Legal History at Columbia Law School]

Electoral politics everywhere is being decisively affected by the social media platforms. Governments and political parties are adjusting to the immense power wielded through, not necessarily by, the companies. The platform companies are also belatedly, and largely involuntarily, catching up to the reality of their responsibility. In India next year another very important test of democracy’s power to resist the bad effects of misinformation distributed through targeted political communication will occur; current assembly elections may be a trial run. Early indications are very worrisome.

Demonstration of Russian interference in US presidential elections in 2016, coupled with the Cambridge Analytica scandal, demonstrated the consequences of two crucial propositions about which every citizen of any democracy should be deeply concerned. First, targeted communications addressed to a person’s phone based on a knowledge of their social media behaviour are extremely effective propaganda. Second, the platform and telecommunications companies’ dual efforts to collect all the human race’s behaviour and enable advertising and other “connections” based on that behavioural data are therefore being used to shape and deliver stimuli intended to change the results of elections.

In this country, political parties have been more candid in admitting the scale and nature of their use of social media than officials and parties in other democracies. Because the economics of paid advertising work less well in India than in richer democracies with much smaller populations, emphasis has fallen more sharply here on direct communications through the internet which are uncharged at both ends. Hence the importance of WhatsApp, which provides an infinite communications subsidy to political actors, and has therefore become the single most important new medium of political communication since the onset of television.

BJP was unquestionably ahead of its competition in understanding the structure of the new landscape. By its own numbers, it had 8,000 WhatsApp groups delivering targeted messaging in Karnakata during the state elections, for example. That means having social media profile information about tens of millions of people, slicing them up into more than 8,000 segments based on their profiles, adding them to the relevant party-run WhatsApp groups, and sending messages to push their calculated personal and social “buttons”. Their behaviour in interacting with the WhatsApp group can then be used to retarget their messaging. Congress and other political parties are fast catching up in gaining expertise in using similar tactics.

WhatsApp is an end-to-end encrypted service. Facebook, which owns and operates it, has adopted the open source encrypted messaging protocol Signal, to protect users’ privacy. That means no one but the members of any political group can see the messages involved. There is no method of monitoring for inflammatory falsehoods, or any other form of misinformation, by Facebook, GoI, or anyone else.

Because WhatsApp does not charge either senders or recipients, political parties are far from the only organisations that can afford to run political messaging operations designed to affect elections. They have a labour cost advantage over President Vladimir Putin, for example, because the people working in their propaganda mine are volunteers. But any organisation wealthy enough to employ the relatively small number of human workers necessary in such an operation can play. So what’s a government whose ruling party is ahead in the race or a Parliament composed of parties that all use these mechanisms to do? No governmental capacity to regulate this form of political process exists. For those holding the reins in both the state and the dominant party, this hardly looks like the time to create any.

But it would be good to look like doing something. In such a scenario: GoI can endow Facebook, Twitter and other such platforms with the theoretical responsibility for monitoring its own platform, which is a system of costless, secret, unregulatable political propaganda for all political parties. Facebook’s senior American executives assure us that Facebook will have a “virtual war room” for the 2019 elections. Some security specialists will be consulted about “threats” with the country specialists, this is said to mean. Everyone nods, and is grateful. Presumably, the government will show its gratitude to Facebook for ensuring the integrity of the elections after it wins them.

We should not sit blindly by and allow the experiment of conducting the world’s largest democratic electoral event, an Indian general election, on the foundation of a system that offers free, unmonitorable, targeted political propaganda broadcasting under the deliberately loose control of a single multinational company. Facebook should be required to prevent people from being added to WhatsApp groups without their explicit consent. That would reduce individuals’ exposure to targeted misinformation. Facebook should offer real-time bounties, cash credits to mobile phone accounts, for submitting examples of misinformation distributed in political WhatsApp groups, thus alerting Facebook to inflammatory false propaganda that is invisible to it directly because of WhatsApp’s encryption.

Facebook, Twitter and other such platforms should not be allowed to take their own sweet time and offer assurances that AI and machine learning will solve all our problems. We have already seen, as Facebook itself admits, how social media manipulation by Myanmar’s military has been used to assist murder and “ethnic cleansing”. State sponsored use of social media propaganda has been associated with distortions of democracy in the US and UK. The Indian general election of 2019 will be another landmark, one way or another, in the history of our new socio-political order. We should do all of what little we can to assure that the chapter we will be writing is not another tragic one.

सार्क सम्मेलन को लेकर पाक को भारत की झिड़की

संपादकीय

अमेरिका से उपेक्षा झेल रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत से संबंध सुधारने के लिए कुछ उसी तरह उत्साहित लगते हैं, जिस तरह अपने कार्यकाल के आरंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। यही वजह है कि जहां उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर की पहल की, वहीं उनकी सरकार के प्रतिनिधियों ने सार्क सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने की बात कह डाली। भारत पाकिस्तान की हर पहल को फूंक-फूंककर अपनाना चाहता है, इसीलिए सार्क सम्मेलन में आमंत्रित करने की बात को झिड़क दिया गया। भारत की दलील भी उचित है कि सार्क सम्मेलन की घोषणा तभी होती है जब उसके सभी सदस्य फैसला ले लें। निश्चित तौर पर करतारपुर गलियारे के बारे में सीमा के दोनों ओर उत्साह है। भारत के हिस्से में शिलान्यास के दौरान मोदी कह गए कि अगर बर्लिन की दीवार गिर सकती है तो गुरुनानक देव भी चमत्कार कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के हिस्से में उद्घाटन के समय इमरान को भी यह कहना पड़ा कि दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम कश्मीर में अटके हैं।

अगर भारत-पाक विदेश सचिवों की वार्ता 2008 में हुए 26/11 के बाद अटकी हुई है तो 2016 में उरी में सैनिक शिविर पर आतंकी हमले के बाद सार्क सम्मेलन ठहर गया है। बल्कि भारत ने बिम्सटेक के रूप में उसका विकल्प भी ढूंढ़ने की कोशिश की है। 2014 के काठमांडू सम्मेलन में आखिरी बार प्रधानमंत्री मोदी उसमें गए थे उसके बाद भारत के साथ बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने उसका बायकाट कर दिया। फिर भारत का यह कहना एकदम उचित है कि बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, श्रीलंका अपने राजनीतिक संकट में फंसा हुआ है और अफगानिस्तान अकेले बढ़कर भागीदारी के लिए तैयार नहीं होगा। इस्लामाबाद में अभी सार्क सम्मेलन आयोजित करने और उसमें मोदी को आमंत्रित करने का पाकिस्तानी दावा एक तरह से दोस्ती के कनकौवे उड़ाने जैसा ही है। उसकी जमीन अभी तैयार नहीं है, न ही डोर मजबूत है। इसलिए ऐसा कोई दावा दुनिया को दिखाने और अपनी राजनयिक पहल के लिए ही है। इसके बावजूद पाकिस्तान के साथ संवाद की एक आस तो बनाए ही रखनी होगी, क्योंकि इस उपमहाद्वीप में अमन का रास्ता भारत और पाकिस्तान के बीच उलझी समस्याओं के समाधान से ही निकलेगा।

Date:29-11-18

कांग्रेस के लिए हिंदू धर्म का अर्थ हिंदुत्व नहीं

राहुल गांधी के मंदिरों में जाने और पार्टी नेताओं द्वारा हिंदूवादी वादे करने पर हो रही आलोचना

शशि थरूर चेयरमैन, विदेशी मामलों पर संसद की स्थायी समिति

जब मैं देश भर में लोगों को संबोधित करता हूं तो एक प्रश्न मुझसे बार-बार पूछा जाता है, ‘क्या कांग्रेस ‘सौम्य हिंदुत्व’ नहीं अपना रही है? क्या आप ‘बीजेपी लाइट’ नहीं हो गए? इसका संक्षिप्त जवाब तो ‘नहीं’ ही है। मैंने हमेशा कहा है कि ‘पेप्सी लाइट’ की नकल कर ‘बीजेपी लाइट’ करने का नतीजा ‘कोक जीरो’ में ही होगा। यानी कांग्रेस जीरो। कांग्रेस किसी भी आकार-प्रकार में भाजपा नहीं है। लेकिन, सवाल बार-बार दोहराया जाता है और इसलिए इसका पूरा जवाब देने की जरूरत है। प्रश्न पूछने वाले प्राय: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मंदिरों में जाने, दिग्विजय सिंह द्वारा अपने राज्य में गौमांस पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय लेने, मध्य प्रदेश के हर जिले में गौशाला खोलने के कमलनाथ के वादे, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ श्रद्धालुओं को कांग्रेस के समर्थन और यहां तक कि मेरी किताब ‘व्हॉय आई एम हिंदू’ (मैं हिंदू क्यों हूं) की ओर ध्यान दिलाते हैं। आशय यही रहता है कि हिंदू भावनाएं जगाने में कांग्रेस पार्टी भाजपा की नकल कर रही है।

माननीय स्तंभकार जी. संपत ने (काफी व्यंग्यात्मक लहजे में) लिखते हुए यह सवाल भी किया कि क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और उसकी हिंदू बहुल राजनीति का सार्थक विकल्प बनेगी? ‘सौम्य हिंदुत्व’ का आरोप दोहराते हुए संपत ने राय जाहिर की, ‘आज चाहे कितनी ही असंभव प्रतीत होती हो पर 2019 में कांग्रेस गठबंधन की स्पष्ट जीत भी हो सकता है सांप्रदायिक शक्तियों की पराजय न हो।’ उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ‘राहुल गांधी और कांग्रेस हिंदुत्व से बचा लेगी ऐसी उम्मीद रखने वाले उदारवादियों व सहृदय लोगों को झटका भी लग सकता है।’ ये आलोचक कांग्रेस का यह आश्वासन नहीं मानते कि वह अब भी अल्पसंख्यकों, कमजोर और हाशिए पर पड़े तबकों के लिए सबसे सुरक्षित आश्रय है और बुनियादी रूप से धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन, सच तो यही है कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो यह सब कहती है और करती भी है। भाजपा तो यह जताने की भी जहमत नहीं उठाती कि उसके दिल में इनमें से किन्हीं तबकों के हित हैं। आलोचक कांग्रेस के नेताओं की यह दलील खारिज कर देते हैं कि वे जिस हिंदू धर्म का आदर करते हैं वह समावेशी है और आस्था पर कोई फैसला नहीं देता। इसके विपरीत हिंदुत्व लोगों को दायरे से बाहर करने की बुनियाद पर बना राजनीतिक सिद्धांत है। वे निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि कांग्रेस तो सिर्फ भाजपा के राजनीतिक संदेश का हल्का संस्करण पेश कर रही है।

इससे झूठ कोई बात नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने यह एकदम साफ कर दिया है कि व्यक्तिगत स्तर पर हिंदू धर्म अपनाने के बावजूद वे सौम्य या कट्टर, किसी भी प्रकार के हिंदुत्व का समर्थन नहीं करते। कांग्रेस यह समझती है कि’ हिंदू’ एक धर्म है, जबकि हिंदुत्व एक राजनीतिक सिद्धांत है, जो हिंदू आस्था के बुनियादी सिद्धांतों से अलग जाता है। जहां हिंदू धर्म में सारी पूजा पद्धतियों का समावेश है, हिंदुत्व इसके प्रति उदासीन है और उसे केवल पहचान की चिंता है। हिंदू धर्म सुधार और तरक्की के लिए खुला है, इसीलिए यह 4000 वर्षों से फल-फूल रहा है। हिंदुत्व प्रतिक्रिया वादी और प्रतिगामी है, जिसकी जड़ें ‘नस्लीय गर्व’ में है, जिसका परिणाम 1920 के दशक में फांसीवाद में हुआ। कई और बुनियादी फर्क हैं। कांग्रेस ऐसे हिंदू धर्म को स्वीकार करती है, जो व्यापक विविधता को स्वीकार करता है और व्यक्ति तथा परमात्मा से उसके रिश्ते का सम्मान करता है। भाजपा का हिंदुत्व पहचान की सांप्रदायिक राजनीति को तरजीह देता है और आस्था को एक ही रंग देना चाहता है, जो हिंदू धर्म नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का हिंदू धर्म स्वामी विवेकानंद के मत-भिन्नता को स्वीकार करने और अन्य धर्मों के लोगों को आदर से गले लगाने के विचारों पर आधारित है। भाजपा का हिंदुत्व डरा-धमकाकर इस मत-भिन्नता को मिटाना चाहता है।

फिर उदार हिंदू को कांग्रेसजनों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे धर्म पर चलने से निराशा क्यों होनी चाहिए? कांग्रेस की समझ से हिंदू धर्म दुनिया की जटिलाओं से निपटने की राह है। वह मानता है कि सत्य के कई रूप हो सकते हैं और सृष्टि निर्माण और जीवन की सार्थकता को जैसे बड़े प्रश्नों का कोई एक सही उत्तर नहीं हो सकता। ज्यादातर धर्मों में एक पहचान, एक पद्धति और एक पवित्र पुस्तक है। कांग्रेसजनों के लिए वह हिंदू धर्म है जो यह स्वीकार करता है कि कई तरह की पहचान हैं, वह विविधतापूर्ण पद्धतियां स्वीकार करता है और कई पवित्र पुस्तकों का सम्मान करता है। हिंदू धर्म को एक किताब, एक देवता और एक तरह की पूजा-पद्धति के सांचे में नहीं ढाला जा सकता है, जो भाजपा चाहती है। हिंदू जितना ही बड़े प्रश्नों से जुझता है, उतना ही उसे लगता है कि उसकी समझ से आगे कितना अधिक है लेकिन, हिंदुत्व तो निश्चितता को प्राथमिकता देता है। कांग्रेस सदस्य और उदारवादी के रूप में मुझे ऐसा हिंदू धर्म भाता है, जो व्यक्ति केंद्रित है और किसी को सामूहिकता के आगे झुकने को नहीं कहता, साकार से लेकर निराकार तक ईश्वर के विविध रूपों को पूजने के विकल्प देता है, जो बौद्धिक जिज्ञासा और आत्म-अध्ययन को महत्व देता है। उसमें न्यूनतम निर्देश हैं और आध्यात्मिक व दार्शनिक सामग्री तथा सांस्कृतिक पद्धतियों के कई विकल्प हैं। ये वे गुण नहीं है, जिसकी हिमायत हिंदुत्व करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां एकाधिकारवाद के प्रति विरोध बढ़ रहगा है, हिंदू धर्म कोई आदेश नहीं थोपता, व्यक्तियों के बीच नेटवर्क वाले विश्व में हिंदू धर्म कोई सांस्थानिक हायरार्की नहीं सौंपता, ओपन सोर्स इन्फर्मेशन-शेयर के जमाने में हिंदू धर्म सारे मार्गों को समान रूप से वैध मानता है। इस सब मामलों में हिंदुत्व इसके विपरीत पर जोर देता है।

इसलिए मैं विचलित उदारवादियों से कहूंगा कि वे आशंकित न हों। मंदिरों में जाकर और हिंदू धर्म पर चलकर भी कांग्रेस आपसे दूर नहीं जाएगी। हमारी आस्था का उस हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं है, जिसे आप खारिज करते हैं। कांग्रेस हिंदू धर्म के सहिष्णु और उदारवादी बुनियाद पर दृढ़ है, जिसने भारत को गैर-हिंदुओं के लिए इतना सुरक्षित बनाया है। हम भाजपा को यह बदलने नहीं देंगे।

Date:29-11-18

न्यायपालिका की अहम जिमेदारी

अश्विनी कुमार ( लेखक सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं )

एक मुश्किल भरा दौर है। ऐसा इसलिए, क्योंकि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर कुछ ज्यादा ही हावी हो रही है। हमारी राजनीति अतिवादी होने पर आमादा है और संवैधानिक प्रावधानों का मखौल उड़ाया जा रहा है। इसके साथ ही एक बहुलतावादी समाज की वास्तविकता को भी अनदेखा किया जा रहा है। जहां समाज राष्ट्रीय महत्व के मसलों में आधुनिकीकरण, समावेशन एवं संयोजन की मांग करता है वहीं निर्णायक और तानाशाही शासन के बीच अंतर धुंधला पड़ता जा रहा है। राजनीतिक नैतिकता का अभाव इसकी प्रमुख वजह है। सत्ता की चाल संवैधानिक दायरे के अनुरूप ही होनी चाहिए। इस पूरे परिदृश्य में हमारे स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थान दबाव में हैं। उनकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप किया जा रहा है। उनकी आजादी से समझौता हो रहा है। इसी कड़ी में न्यायिक हस्तक्षेप की धारणा भी तेजी से जोर पकड़ रही है।

संविधान ने लोकतंत्र के हमारे तीनों स्तंभों के बीच शति का यथोचित रूप से पृथकरण किया है, लेकिन इनके बीच बिगड़ता संतुलन लोकतांत्रिक तस्वीर को विरुपित कर रहा है। इससे लोकतंत्र की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में देश के भविष्य का दारोमदार न्यायपालिका के कुछ बुद्धिमान लोगों के भरोसे ही लग रहा है। हालांकि सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के घटनाक्रम ने उस राष्ट्रीय बहस को नए सिरे से छेड़ दिया है कि एक संसदीय लोकतंत्र में न्यायिक शति की या सीमा होनी चाहिए? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फैसले के बाद उसकी समीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार अक्षुण्ण है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक शतियों के उन्मुत, विस्तृत एवं मौलिक इस्तेमाल को राष्ट्र की स्वीकृति इसी दृष्टिकोण से मिली है। उसने मानवाधिकारों के संरक्षण एवं उन्हें नए आयाम देने में अतुलनीय योगदान दिया है। संविधान की गरिमा को ध्यान में रखते हुए शीर्ष अदालत ने अधिकारों के प्रगतिशील सिद्धांतों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। अनुच्छेद 21 में गरिमा के अधिकारों को मूल अधिकारों के अनुक्रम में शिखर पर स्थापित करने के साथ ही कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता के विवेचक की अपनी भूमिका को ही पुष्ट किया है। मानवीय गरिमा से संबंधित शीर्ष अदालत के कुछ ऐतिहासिक फैसले उसकी विद्वता को ही प्रदर्शित करते हैं। इस सूची में नवतेज जौहर (2018), नंबी नारायण (2018), पुट्टास्वामी (2017) और एम नागराज (2007) जैसे मामलों को गिना जा सकता है। इन फैसलों ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हालांकि कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट की राय, सलाह और टिप्पणियों को देखते हुए हमारे संवैधानिक न्यायतंत्र में निरंतरता एवं निरपेक्षता को लेकर कुछ प्रश्न अवश्य उठते हैं। पुणे पुलिस की ओर से कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की पीठ के बहुमत वाले निर्णय के बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआइटी के गठन को मंजूरी नहीं दी गई और अतीत की तमाम मिसालों की अनदेखी के साथ ही विपरीत मत रखने वाले न्यायाधीश के पक्ष को भी नजरअंदाज किया गया।

मानवाधिकारों के उल्लंघन वाले बड़े मामलों में कार्रवाई को लेकर परोक्ष रूप से गेंद सरकार के पाले में डालने के क्रम में उसके दृष्टिकोण में अंतर और उससे भी बढ़कर हाल में सीबीआइ के मामले में अभिव्यति की स्वतंत्रता और जानकारी के अधिकार के संदर्भ में गोपनीयता के उल्लंघन पर फटकार ने भी कुछ चिंता उत्पन्न की है। कुछ बुद्धिजीवियों ने इस पर कटाक्ष भी किए हैं। वास्तव में जनहित से जुड़े कुछ मामलों की सुनवाई में अदालत की टिप्पणियां अभिव्यति की स्वतंत्रता पर उसके हालिया फैसले की भावना से ही मेल नहीं खातीं। भारतीय संघ बनाम कोंडुगल्लूर फिल्म सोसायटी (2018) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ‘विभिन्न स्वरूपों में वाक् एवं अभिव्यति की स्वतंत्रता अन्य सभी अधिकारों की निरंतरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण अवयव है और यही वह अंकुर है जो लोकतांत्रिक वट वृक्ष को पुष्पित-पल्लवित करता है। एक ऐसे समय में जब मानवीय गरिमा पर प्रहार हो रहा हो और उदारवाद, समावेशन एवं समानता जैसे उसके मूल्यों पर मंडराते संकट के साथ ही भारतीयता के उस मूल विचार के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो रही हो जो बहुलतावाद और लोकतंत्र को राष्ट्र के अपरिहार्य तत्वों के रूप में रेखांकित करता है तो ऐसे में शीर्ष अदालत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे गणतंत्र के आधारभूत मूल्यों के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट से यही अपेक्षा है कि वह समता, समानता, लोकतंत्र और मानवीय नैतिकता के प्रोत्साहन को लेकर अपने फैसलों में निरंतरता-एकरूपता का प्रदर्शन करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के इकबाल को इसी आधार पर न्यायसंगत माना जाता है कि वह मूल अधिकारों का निष्पक्ष विवेचक होने के साथ ही समतावादी लोकतंत्र के सिद्धांत का परिरक्षक है। यह दायित्व उसे संविधान द्वारा ही प्रदत्त है जिसकी व्याया स्वयं मुय न्यायाधीश रहे पतंजलि शास्त्री ने 1952 के वीटी रो मामले में की थी। विधि निर्माण में कुछ खाइयों को पाटने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक विधि निर्माण को सही ठहराया है। बहरहाल उसके प्राधिकार की शति और उसकी न्यायिक मुहर की व्यापक पहुंच की स्वीकार्यता उसकी बौद्धिक ईमानदारी और उन फैसलों में ही निहित होगी जो संविधान की चेतना को सर्वोत्तम रूप में प्रतिध्वनित करते हों। हालांकि एक ऐसे दौर में जब मर्यादा की लक्ष्मण रेखा धुंधली पड़ती जा रही हो तब राष्ट्र की अवचेतना के संरक्षक की अद्वितीय भूमिका में सुप्रीम कोर्ट को बारबार नैतिकता और बुद्धिमता के भाव को पुष्ट करना होगा। इसके लिए आत्मविश्लेषण का मार्ग ही सबसे उपयुत होगा। यही मार्ग उसकी शति को बरकरार रखेगा। न्यायिक अचूकता का कोई दावा न करने के बावजूद स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट देश को एक दिशा दिखा सकता है। इसी के साथ इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि अपने नैतिक आग्रहों के साथ हमारे लोकतंत्र में उसका अतुलनीय योगदान रहा है।

राहत की पढ़ाई

संपादकीय

शिक्षा व्यवस्था पर किए गए ज्यादातर अध्ययन यह बताते हैं कि स्कूली बच्चों में पढ़ाई-लिखाई के प्रति अरुचि या उसे बोझ की तरह लेने का एक बड़ा कारण उनके कंधों पर जरूरत से ज्यादा भारी बस्ते का टंगा होना है। इसलिए अनेक शिक्षाविद लंबे समय से यह सुझाव देते रहे हैं कि स्कूली बच्चों पर किताबों के बोझ को कम किया जाना चाहिए। सरकारों की ओर से कई बार इस दिशा में कदम उठाने की बातें कही गर्इं। यों दिल्ली में पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाता है। लेकिन देश भर में बस्ते के बोझ को कम करने के लिए अब तक कोई ठोस योजना सामने नहीं आ सकी है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी ताजा दिशानिर्देश पर अगर ठीक से अमल हुआ तो आने वाले समय में स्कूली बच्चों को भारी बस्ते के बोझ से बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी परिपत्र के मुताबिक, पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को अब होमवर्क से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा, किताब-कापियों के उनके बस्ते का वजन अधिकतम डेढ़ किलो होगा। इसी तरह तीसरी से दसवीं कक्षा तक के बच्चों के बस्ते का अधिकतम वजन भी तय कर दिया गया है।

दरअसल, इस तरह की पहलकदमी की जरूरत काफी पहले से महसूस की जा रही थी। निश्चित रूप से स्कूली बच्चों के कंधे पर यह बोझ कक्षा की किताबों और कॉपियों का होता है, लेकिन उसके भार तले उनका शरीर और मन-मस्तिष्क भी दबा होता है। यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे स्कूली शिक्षा को अपनी जीवन-चर्या का सहज हिस्सा न मान कर, उसे एक जबरन निबाहने वाली ड्यूटी के तौर पर देखते हैं। खासतौर पर शुरुआती कक्षाओं में दाखिला लेने वाले बच्चों की उम्र कई बार काफी कम होती है और उन्हें भी न केवल स्कूलों में अपनी कक्षाएं पूरी करनी पड़ती हैं, बल्कि आमतौर पर होमवर्क के रूप में घर में पढ़ाई पर समय देना पड़ता है। जिस उम्र में खेलना और अपने मन से कुछ नया करने-सीखने की कोशिश बच्चों की सामान्य इच्छा होती है उसमें उन्हें किताब-कॉपियों का भारी थैला उठाना पड़ता है। इसका सीधा असर उनकी सेहत और रचनात्मकता पर पड़ता है। बिना दिलचस्पी के की जाने वाली पढ़ाई का ही नतीजा यह होता है कि ज्यादातर बच्चों को किताबों में से कोई नई चीज सीखने के लिए अपेक्षया ज्यादा वक्त लगाना पड़ता है।

दरअसल, बोझ की तरह पढ़ने का सीधा असर सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है। पिछले कुछ सालों से लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने आती रही हैं, जिनके मुताबिक पांचवीं या छठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे दूसरी या तीसरी कक्षा की किताबें भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। इसकी मुख्य वजह यही है कि बच्चों के भीतर सीखने की सहज प्रक्रिया पर किताबों से लेकर शिक्षण पद्धति का बोझ भारी पड़ता है। जबकि बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रख कर तैयार किए गए विषय और पाठ्यक्रम ही कोमल मन-मस्तिष्क वाले बच्चों में सीखने के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं और इसके बाद पढ़ाई-लिखाई को लेकर वे सहज हो सकते हैं। बिना जरूरत की किताबों से भरे थैले और गैरजरूरी विषयों में बच्चों को उलझाना और उनके खेलने या अपनी तरह से कुछ करने की इच्छा को बाधित करके बेहतर नतीजे हासिल नहीं किए जा सकते। इसलिए जरूरत इस बात की है कि बच्चों के लिए शिक्षा को बोझ नहीं, दिलचस्पी और सहजता का विषय बनाया जाए।

बचपन का बोझ कम करने के लिए

हरिवंश चतुर्वेदी, डायरेक्टर, बिमटेक

स्कूली बच्चों और अभिभावकों के लिए यह अच्छी खबर है। अब पहली से दसवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूली बैग का वजन निर्धारित कर दिया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित क्षेत्रों को निर्देश दिए गए हैं कि अब स्कूली बच्चों के बैग का वजन वही होगा, जो कि मंत्रालय ने निर्धारित किया है। अब पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के बैग का वजन 1.5 किलोग्राम से लेकर दसवीं कक्षा के लिए पांच किलोग्राम तक तय किया गया है। साथ ही होमवर्क के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को होमवर्क देने पर रोक लगा दी गई है। उन्हें कक्षा में सिर्फ मातृभाषा और गणित पढ़ाई जाएगी। तीसरी से पांचवीं कक्षा के बच्चों को भी निर्धारित तीन विषय एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाए जाएंगे।

स्कूली बच्चों के कंधों पर लदे बस्ते के बोझ का मामला नया नहीं, तीन दशक पुराना है। 1980 में प्रसिद्ध लेखक आरके नारायण को जब राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, तो उन्होंने सदन में अपने एकमात्र भाषण में स्कूली बच्चों पर पढ़ाई और बस्ते के बोझ व स्कूलों में उन्हें रट्टू तोता बनाने की कोशिशों का मुद्दा बड़े जोर से उठाया। इसके बाद मानव संसाधन मंत्रालय ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसे स्कूली शिक्षा में सुधार का एजेंडा निर्धारित करने का काम दिया गया। आरके नारायण ने मालगुडी डेज उपन्यास में अल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की कहानी के माध्यम से 20वीं सदी के हिन्दुस्तान में स्कूली शिक्षा और अभिभावकों के तौर-तरीकों को स्वामी और उसके दोस्तों की नजरों से दिखाया था, जिन्हें स्कूली शिक्षा के कठोर सांचे में फिट होने के लिए मजबूर किया जाता है।

यशपाल कमेटी ने बच्चों पर बस्ते के बोझ की जांच के दौरान समूची स्कूली शिक्षा पर एक आलोचनात्मक ढंग से नजर डाली थी। कमेटी का कहना था कि बस्ते के बोझ की समस्या के कई विचारणीय पहलू हैं। नर्सरी स्कूलों में अब बच्चों को दो-ढाई साल की आयु में भरती कर दिया जाता है। बच्चों की दिनचर्या एक मशीनी ढांचे में बदल रही है। सुबह बस्ता लटकाकर स्कूल जाना, दोपहर में घर लौटकर होमवर्क करना, फिर ट्यूशन पढ़ना और शाम को घर पर टीवी देखना, क्योंकि खेल-कूद के लिए खुली जगह अब कम हो रही है।

यशपाल कमेटी ने पाया कि बच्चों पर पढ़ाई और इम्तिहान का शारीरिक व मानसिक बोझ इतना बढ़ गया है कि वे पढ़ाई से उबने लगे हैं। कमेटी ने इस उबाऊ, यांत्रिक, आनंद रहित शिक्षा के कारणों और उसे ‘सानंद-शिक्षा’ बनाने के उपायों पर भी कई रचनात्मक और प्रभावशाली सुझाव दिए थे। यशपाल कमेटी ने पाया था कि स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करने में जिन विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती हैं, वे बच्चों के सीखने के तौर-तरीकों से वाकिफ नहीं होते। अक्सर ये विशेषज्ञ बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं देना चाहते हैं। वे सूचनाओं को ही ज्ञान समझते हैं। यशपाल कमेटी ने दिल्ली या बड़े शहरों में विशेषज्ञों द्वारा बैठकर बनाए पाठ्यक्रमों की भी आलोचना की, जिसको बनाने में देश के दूर-दराज के इलाकों के गुणी शिक्षकों की कोई राय नहीं ली जाती है। कमेटी ने समाज में, खासतौर पर शहरों में शिक्षा को लेकर पैदा हो रही एक भ्रांत धारणा पर भी चिंता प्रकट की। उसका कहना था कि अभिभावकों का यह सोचना कि उनके बच्चे हर परीक्षा में टॉप करें और आगे जाकर डॉक्टर-इंजीनियर बनें, एक अंधी दौड़ को जन्म दे रहा है। कमेटी ने देश के स्कूलों में समुचित आधारभूत सुविधाओं और अच्छे शिक्षकों की कमी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की थी।

मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को स्कूली बस्तों के वजन को निर्धारित करने का निर्देश एक सही कदम है, हालांकि इस कदम को उठाने में 25 वर्ष लगे। इस बीच न जाने कितने करोड़ बच्चे और किशोर, बस्तों के बोझ और आनंद रहित स्कूली शिक्षा से त्रस्त होते रहे और रट्टू तोते बनते रहे। बच्चों से उनका बचपन, उनकी मौज-मस्ती, उत्सुकता, कौतूहल और मासूमियत छीन लीजिए, तो वे इंसान नहीं, रोबोट बन जाते हैं। लेकिन स्कूली बच्चों और उनके बचपन की चिंता करते समय ध्यान सिर्फ बच्चों के स्कूली बस्ते के वजन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। यशपाल कमेटी की जिन प्रमुख सिफारिशों को लेकर 25 वर्ष पूर्व एक राष्ट्रीय सहमति बनी थी, वे थीं- स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तक निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी, प्री-नर्सरी में प्रवेश की न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण, प्री-नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चों के इंटरव्यू को खत्म करना, प्री-नर्सरी में पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग पर पाबंदी, प्राइमरी स्कूलों में होमवर्क व प्रोजेक्ट वर्क पर पाबंदी, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात 1:40 रखना और इन स्कूलों में दृश्य-श्रव्य उपकरणों का उपयोग। लेकिन कमेटी की ज्यादातर सिफारिशें ठंडे बस्ते में पड़ी रहीं, क्योंकि सरकारों के लिए स्कूली शिक्षा का मात्रात्मक विस्तार ही एजेंडा रहा है।

स्कूली शिक्षा के नतीजों और उसकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया गया है। गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में गरीब परिवार भी प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए सरकारी स्कूलों की मुफ्त पढ़ाई को छोड़ना पसंद कर रहे हैं। ज्यादातर स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और कुशल शिक्षकों का अभाव है। एक अनुमान के अनुसार, देश में अभी 90 लाख स्कूली शिक्षकों की कमी है। इसमें आईटी तकनीक भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। यह तय है कि पारंपरिक तौर-तरीके अब नहीं चलेंगे। उनकी जगह बेहतर योजनाओं और आईटी के उपयोग से इनोवेटिव तरीके अपनाने होंगे। स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ कम करना एक सराहनीय कदम होगा, किंतु इससे किसी क्रांतिकारी सुधार की उम्मीद मत करिए।

15 जुलाई, 1993 को अपनी रिपोर्ट पेश करते समय प्रोफेसर यशपाल ने कहा था, ‘स्कूली बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बोझ है पढ़ाई को ठीक से न समझ पाना। जो प्राइमरी स्कूलों से पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनमें ज्यादातर वे बच्चे हैं, जो रट्टू तोते बनने को तैयार नहीं हैं। वे उन बच्चों से बेहतर हैं, जो सिर्फ रट्टा मार परीक्षा पास कर जाते हैं।’ इस कथन को आज भी याद रखना जरूरी है।

Date:28-11-18

बीमारियों से जूझने में ही लुट रही आम भारतीय की कमाई

पंकज चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार

यह मच्छरों के प्रकोप का काल है। गांव-कस्बों से लेकर महानगरों तक अस्पतालों में डेंगू-मलेरिया के मरीज पटे पड़े हैं। बहुत छोटे बजट का इस्तेमाल कर मच्छर नियंत्रण से जिन बीमारियों को रोका जा सकता था, औसतन सालाना बीस लाख लोग इनकी चपेट में आकर इनके इलाज पर अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई के अरबों रुपये लुटाने को अभिशप्त हैं। स्वास्थ्य के मामले में भारत की स्थिति दुनिया में शर्मनाक है। चिकित्सा सेवा के मामले में इसके हालात श्रीलंका, भूटान व बांग्लादेश से भी बदतर हैं। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य पत्रिका लांसेट की ताजा रिपोर्ट ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज’ के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हमारा देश दुनिया के कुल 195 देशों की सूची में 145वें स्थान पर है।

देश के आंचलिक कस्बों की बात तो दूर, राजधानी दिल्ली के एम्स या सफदरजंग जैसे अस्पतालों की भीड़ और आम मरीजों की दुर्गति किसी से छिपी नहीं है। एक तो हम जरूरत के मुताबिक डॉक्टर तैयार नहीं कर पा रहे, दूसरा देश की बड़ी आबादी न तो स्वास्थ्य के बारे में पर्याप्त जागरूक है और न ही उनके पास आकस्मिक बीमारी के हालात में किसी बीमा या अर्थ की व्यवस्था है। हालांकि सरकार गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की कई योजनाएं चलाती है, लेकिन व्यापक अशिक्षा और गैर-जागरूकता के कारण ऐसी योजनाएं माकूल नहीं हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही देश में कोई 8.18 लाख डॉक्टर मौजूद हैं। ऐसे में, यदि आबादी 1.33 अरब मान ली जाए, तो औसतन प्रति हजार व्यक्ति पर एक डॉक्टर का आंकड़ा भी बहुत दूर लगता है। तिस पर मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी है कि हर डॉक्टर बनने वाले युवा के सामने सबसे पहले शायद कमाने का रोडमैप ही आता हो, सेवा तो बहुत दूर की बात है।

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी पीएचएफआई की एक रिपोर्ट बताती है कि 2017 में देश के साढ़े पांच करोड़ लोगों के लिए स्वास्थ्य पर किया गया व्यय आउट ऑफ पॉकेट यानी औकात से अधिक व्यय की सीमा से पार रहा। यह संख्या दक्षिण कोरिया या स्पेन या केन्या की आबादी से कहीं अधिक है। इनमें से 60 फीसदी यानी तीन करोड़, अस्सी लाख लोग अस्पताली खर्चों के चलते गरीबी रेखा से नीचे आ गए। भारत में लोगों की जान और जेब पर सबसे भारी पड़ने वाली बीमारियों में ‘दिल और दिमागी दौरे’ सबसे आगे हैं। भारत के पंजीयक और जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 2015 में दर्ज 53 लाख, 74 हजार, आठ सौ चौबीस मौतों में से 32़.8 प्रतिशत इस तरह के दौरों के कारण हुईं। एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन का अनुमान है कि भारत में उच्च रक्तचाप से ग्रस्त लोगों की संख्या 2025 तक 21.3 करोड़ हो जाएगी, जो 2002 में 11.82 करोड़ थी। यह ऐसी बीमारी है, जिसका खर्च किसी का बजट बिगाड़ देता है।

डायबिटीज भी महामारी की तरह फैल रही है और कोई 7.4 करोड़ लोग इसके शिकार हैं। सरकार का अनुमान है कि इस पर हर साल मरीज सवा दो लाख करोड़ की दवाएं खा रहे हैं, जो देश के कुल स्वास्थ्य बजट का दस फीसदी से ज्यादा है। बीते 25 बरसों में भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब डायबिटीज खुद में तो कोई रोग है नहीं, यह अपने साथ किडनी, त्वचा, उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारियां साथ लेकर आता है। दवा एक बार शुरू हो जाए, तो मात्रा बढ़ती ही जाती है। इसने आम से लेकर खास तक सभी का बजट बिगाड़ दिया है।

स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जरता की बानगी सरकार की सबसे प्रीमियम स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस यानी केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा है। इस योजना के तहत पंजीकृत लोगों में चालीस फीसदी डायबीटिज के मरीज हैं और वे हर महीने केवल नियमित दवा लेने जाते हैं। एक मरीज की औसतन हर दिन की दवा पचास रुपये की होती है। वहीं स्टेम सेल से डायबीटिज के स्थाई इलाज का व्यय महज सवा से दो लाख रुपया है, लेकिन सीजीएचएस में यह इलाज शामिल नहीं है। ऐसे ही कई अन्य रोग हैं, जिनकी आधुनिक चिकित्सा तो उपलब्ध है, लेकिन वे सीजीएचएस में शामिल ही नहीं हैं।

Lessons from a tragedy

The indigenous communities and settlers in the Andaman & Nicobar Islands must be equal stakeholders in a common future

Vishvajit Pandya & Madhumita Mazumdar, [Vishvajit Pandya, an anthropologist, and Madhumita Mazumdar, a historian, are based in Gandhinagar]

The tragic death of a young American adventurer in the protected “tribal reserve” of North Sentinel Island in the Andaman and Nicobar Islands archipelago has triggered global media interest in the region once again. Much of the debates on the alleged killing of John Allen Chau by “hostile” islanders remains focused on the intent, circumstances and tragic upshot of his misadventure, while others raise larger and more disturbing questions about the North Sentinel tribal community at large and the efficacy of the Indian government’s tribal welfare policies. The first set of debates regarding Chau’s evangelical calling and his almost willing surrender to the hazards it entailed are not of interest to us at this moment nor are the details of the investigations that are being carried out by the local police and administration.

Understanding ‘hostility’

What is of greater significance is the commentary on the “hostility” of the Sentinel islanders and the many experiences of heroic “contact” by visiting anthropologists and government officials. The broader media interest is in the peculiar and almost brutal hostility displayed by the Sentinel islanders towards the outsider. Some see it as signs of a pathological “primitivity” and the result of “complete isolation” from “civilisation” while others interpret it as an effect of the historical memory of colonial brutality. Given the fact that we do not know their language nor have had any opportunity to understand their varied gestures of hostility, it’s hard to come to any definitive answer.

But it is the question of “isolation” that demands more critical attention. We are not entirely sure if it can be established that the Sentinelese, or the “Sentinel Jarawas” as they were classified in colonial records, were or are completely isolated. Both colonial records and Census reports up to 1931 reveal that officials did set foot on the islands and were able to walk through it to collect information. The Government of India’s own official “contact” photographs from the 1970s onwards reveal interesting signs that question the “complete isolation” thesis.

If we carefully analyse this visual record, we can see how the shape of Sentinelese outrigger canoes has changed and how they continue to use large quantities of iron to make adze blades and arrowheads. We also notice small glass bead necklaces around their necks. Where are these glass beads, trinkets, large tarpaulin sheets and ready supplies of iron coming from?

Different images

Images of angry Sentinelese pointing at or shooting arrows at a passing helicopter or at the sight of an incoming boat abound in the media. Yet while these images remain in constant circulation, there are other images of them receiving coconuts, bananas and other gifts from government contact parties. Out of the Anthropological Survey of India’s recorded 26 visits to the islands, it is stated that seven were met with overt hostility. In other words, the argument that the hostility of the Sentinelese is chronic or pathological needs to be seen in perspective. Evidently the Sentinel Islanders decide what kind of visitations pose a threat to their survival or dignity and what are “safe” or “useful”. Their hostility towards the outsider is then to be regarded as “strategic” and deliberate and therefore key to their survival.

Some have asked why the Indian state cannot devise a method by which the Sentinelese could be “pacified” and brought under the welfare net. It goes to the credit of the Indian government that unlike its colonial predecessors it has completely abjured all kinds of coercion against the indigenous communities of the Andaman and Nicobar Islands. Colonial punitive expeditions, kidnappings, forced confinements that devastated the Andamanese populations at large are a thing of the past. Tribal welfare policy in the islands remains committed to protection and clearly “pacification” via coercion is no option. The policy today is to ensure “protection” but also to accept their right to self-determination.

Nuancing ‘protection’

Yet here’s where the problem begins. Policies of “protection” demand strong surveillance infrastructures, empowered staff, coordination among police, forest and welfare agencies and, more importantly, investment in projects of sensitisation. The settler population on the islands clearly remains conflicted. There is an understanding that the islands’ indigenous communities are sources of tourist interest and potential revenue churners, yet the fact that public monies are invested to sustain them in their habitats remain a source of discomfort. Apart from a small segment of progressive citizens, there are clear marks of stress in settler-indigene relations on the islands.

It is tensions like these that allow collusive breaches of the law and the undermining of the protective cover for the Sentinelese and other Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) like the Jarawas. What aggravates such tensions are the skewed developmental priorities that mainland India imposes on these islands.

The Andaman and Nicobar Islands have historically been treated as terra nullius, or empty space, wherein mainland governments could inscribe their authority and initiate projects of control. The British initiated these projects treating the islands first as a strategic outpost and then a penal colony. The Indian government gave it a free society but used it as a space to settle its “excess” population. Hence the refugee rehabilitation schemes in the post-Partition years. It is this resettlement of the islands in independent India that demanded a renegotiation of its relations with the Islands’ indigenous communities. They had to be protected and cared for but moved out of their original forest habitats into newly designated “tribal reserves”. As a result of continuous settlement and often ill-conceived developmental projects on the islands over the past six decades, these reserves have become increasingly vulnerable to the intrusions of poachers, encroachers and tourists.

Looking ahead

We hope that we will be able to draw a few lessons from the unfortunate death of John Allen Chau and question the ways in which mainland India views the islands from its distant perch in New Delhi. We can only hope that the Prime Minister’s forthcoming visit to the Andaman and Nicobar Islands and the announcement of new projects for “holistic” development take a context-sensitive “island view” of development and recognise settlers and PVTGs as equal stakeholders in a common sustainable future.

Date:28-11-18

A prescription for the future

While using cutting-edge technology, we need to find ways to continuously lower the cost of healthcare

Suneeta Reddy is Managing Director, Apollo Hospitals Group

The world as we know it is changing so fast and so much. Global mega-trends only reinforce this fact. The Internet has taken over our lives, smartphone penetration is growing rapidly, demographics are evolving. For the first time, in 2019, millennials (born between 1981 and 1996), who feel fully at home in a digital world, will overtake the population of baby boomers. There are dramatic lifestyle and behavioural changes occurring every day, with strong implications for the future of our planet and its inhabitants.

Impactful changes

Healthcare is no stranger to change — in fact, the most impactful transformations in human life have happened in healthcare. Time’s cover three years ago showed the picture of a child with the headline, “This baby could live to be 142 years old”. That is the extent of the breakthrough in longevity that modern medicine has been able to achieve. Healthcare in India too has been transformed over the last three decades, and as members of this industry, we can be proud of how far we’ve come in terms of improved indices on life expectancy, infant mortality, maternal deaths and quality of outcomes.

But we cannot rest on these achievements now, because the pace of change is still scorching, and is fundamentally altering disease patterns, patient risk profiles and their expectations. Information technology and biotechnology are twin engines, with immense potential to transform the mechanics of care delivery, the outcomes we can achieve and, above all, the lives we can touch and save.

There are several examples of the kinds of impact technology and biotechnology can make on healthcare. Telemedicine has already brought healthcare to the remotest corners of the country. The use of artificial intelligence for preventive and predictive health analytics can strongly support clinical diagnosis with evidence-based guidance, and also prevent disease. From the virtual reality (VR) of 3D-printing, we are now moving towards augmented reality (AR), by which, for example, every piece of node in a malignant melanoma can be completely removed, thereby eliminating the risk of the cancer spreading to any other part of the body. Biotechnology, cell biology and genetics are opening up whole new paradigms of understanding of human life and disease, and have made personalised medicine a way of life.

Largest health scheme

So, the outlook is clear: those in healthcare who wish for status quo and for the comfort of the familiar run the risk of becoming irrelevant. And that goes for countries too. India needs to rapidly adapt to, embrace and drive change if it wishes to stay relevant in the global healthcare order.

India’s change imperative has become even more pronounced with the launch of the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Abhiyan, or National Health Protection Mission (NHPM), under the ambit of Ayushman Bharat. This major shift in approach to public health addresses the healthcare needs of over 500 million Indians in the first stage through what is probably the world’s largest public health-for-all insurance scheme. The vast scale of the programme requires reimagining an innovative model which will transform healthcare delivery in the country. By leapfrogging through smart adoption of technology and using emerging platforms such as Blockchain, significant improvements are possible in healthcare operations and costs.

The private health sector is committed to support this programme, and ensure its success, because we are beneficiaries of society’s social licence to operate, and it is our responsibility to make sure this programme reaches the most vulnerable and the under-privileged, for whom it is intended. At the same time, we have a solemn responsibility to ensure that the sector is sustainable in the long term. For India to grow, healthcare as an engine of the economy needs to flourish. And the private sector, which has contributed over 80% of the bed additions in the last decade, needs to earn healthy rates of return on investment to continue capital investment in infrastructure, technology upgrades, and to have the ability to acquire top clinical talent, which can lead to differentiated outcomes. In our quest to achieve low-cost healthcare, we must not inhibit our potential for growth, nor isolate ourselves from exciting global developments.

The way forward

The prescription is clear. We need to achieve a balance between staying at the cutting edge of clinical protocols, technology and innovation and continue to deliver world-class care, while finding increasingly efficient ways of operating to continuously lower the cost of care and bring it within the reach of those who cannot afford it. This is a difficult balance to achieve, but not impossible. And when accomplished, India would have found an answer that can be an example for the rest of the world to emulate.

With clarity and focus, we can create a blueprint for the legacy we wish to build and set the trajectory for Indian healthcare for the next several decades. The decisions we make today are decisions we make for our children, a future we will create for them. Will they lead healthier lives than we do? Will they approve of our choices and actions? Are we building an inclusive and sustainable world for them? We have it in our hands to shape the winds of change we face today into the aero-dynamics that will definitively propel our collective destinies forward.