20-04-2017 (Important News Clippings)

To Download Click Here

Contrarian play

When others are building walls, India should build opportunity and growth

This is the time for what investors call contrarian play, which at its core means not falling for the hype of the herd but instead seeing the truer picture. If India is to endure as the world’s fastest-growing large economy, it will not be on the back of protectionism or economic nationalism no matter how much they are trending globally today. Instead our tryst with destiny depends on reforms, liberalisation, deregulation, becoming a better place to do business, all of which in turn will determine India’s ability to provide inclusive growth and fulfil its people’s elevated aspirations. India has to turn others’ walls into its opportunities.

Just between December and March, the number of Indians in the US searching for jobs in India has risen more than tenfold. It’s becoming tougher for Indians to work abroad. If that talent is looking to return here or stay on instead of emigrating, let’s not waste these human resources. Let’s innovate, reform our markets, build new businesses and grow new competencies, which will even incentivise overseas corporations and foreign workers to relocate here.

It’s also important to note that the isolationist populism that finds free global trade objectionable, isn’t on the ascendant everywhere. Over in Canada, for example, Prime Minister Justin Trudeau is firmly holding the line that building walls does not create opportunity. In upcoming French presidential elections Emmanuel Macron, one of the frontrunners, is an unapologetic globalist; far from championing Frexit like Marine Le Pen he predicts Brexit will prove a costly mistake. Against a divisive, fearful landscape Trudeau and Macron are standing for liberalism and optimism. These are the qualities a forward-looking economy and polity needs, rather than parochialism, culture wars and navel-gazing politics of the variety that RSS might promote.

Date:20-04-17

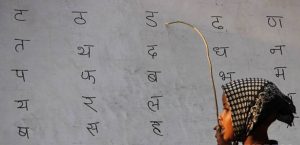

Don’t impose hindi

Language should be a matter of choice, parliament panel recommendations go overboard

It’s perfectly fine if the government should want to fill up vacancies of Hindi officers in various departments, make sure they get equal pay and encourage translations from English to Hindi, as some of the panel recommendations urge. The government can, if it so chooses, adopt measures which persuade more people to adopt Hindi willingly. But beyond that, it’s best to leave language to personal choice and market forces rather than resort to imposition from the top. It’s a fallacy that a nation needs a single language to get by: even small nations such as Belgium and Switzerland have three and four respectively.

Some of the coercive measures include getting ministers to deliver their speeches in Hindi, making Hindi a compulsory subject in all CBSE schools and Kendriya Vidyalayas until Class X, having a Hindi teaching scheme in all higher educational institutes (which militates against the professed ideal of university autonomy). For best results and for maximising opportunity, languages at schools should not be determined by politicians but by what children and their parents want. For example, there is enormous demand for English because it is seen as the language of opportunity, global business and access to jobs; for that reason even politicians who promote Hindi send their own children to English medium schools. Given China’s spectacular economic rise more American children are learning Mandarin at an early age. Should Indian schools wish to offer English, foreign languages or non-Hindi local languages they should have the freedom to design their own mix in a multilingual and globalised world.

When the red beacon goes out of their lives

Supreme Court lawyer Harish Salve has correctly pointed out that the Cabinet decision to do away with red beacons on top of official cars really needs only 10 minutes to implement, not 10 days. The fact that it took a decision at the very highest level and the provision of a 10-day grace period shows how attached our nation’s red beacon-wallahs are to their flashing symbol of power. It will take them more than a week to come to terms with the idea of life without red lights. Or blue, which has been reserved for emergency services. Now, it has become that much harder to stand apart from the hoi polloi, especially when the latter number well over a billion. It will be a scary prospect, and some may need proper counselling about how to cope with their altered circumstances, having had that beacon lighting the way for most of their lives.

This soon-to-be-debeaconed category will need to think of other ways to assert their importance. Looking on the bright side, more than a few could try cadging study tours abroad this summer to see how politicians and senior civil servants elsewhere manage to do without.

Date:20-04-17

Beyond monsoon forecasts

India must learn to manage its bounty of water

It is reassuring that as per current data projections, the India Meteorological Department expects the monsoon to be “normal”, with likely rainfall put at 96% of the longterm average, with a 5% margin of error. A clearer picture would be available in June, when the El Niño phenomenon, which disrupts global wind flows following warming of the equatorial Pacific, has gathered pace. But the Met office says the Indian Ocean Dipole, also called the Indian Niño, could well counter El Niño and have benign effects here. Welcome as this is, India has to move beyond dependence on a normal monsoon for its well-being.

It is vital that we are better prepared for poor precipitation and consequent stress in the water economy. Given our highly seasonal pattern of rainfall, with 50% precipitation occurring in 15 days, and over 90% of river flows taking place in just four months, we need to boost water storage and harvesting, and recharge groundwater. The way forward is to shore up community-level water storage, such as in tanks, check dams and other local rainwater harvesting and water recharge systems. In tandem, there is much potential to economise on water usage in agriculture, power generation and in industry. What is required is holistic policy design including new seed varieties for water-intensive crops like paddy, and incentives not to grow waterguzzling crops like sugarcane in areas of poor rainfall. We also need to step-up drip-irrigation, especially in arid areas, and allocate more resources for irrigation generally, so as to better cope with the vagaries of the monsoon. Irrigation maintenance needs policy focus.

We need policy for more sustainable water usage and proactively change demand patterns. The policy of gratis power, apart from crippling the fisc, can hugely distort demand and lead to unsustainable ‘mining.’ Investors can privilege companies that are frugal in their water use and recycle effluents. New technologies for desalination keep cropping up. India must identify low-cost methods. Inter-state sharing of water must become rational, not emotional.

मिले-जुले हो सकते हैं अयोध्या आदेश के नतीजे

Date:20-04-17

2019 के चुनाव में हर वोट की निकलेगी पर्ची; वोटर देख सकेंगे कि जिस उम्मीदवार का बटन दबाया, वोट उसी को मिला या नहीं

वीवीपैट मशीन खरीदने के लिए 3,174 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी

2019 के लोकसभा चुनाव में हर वोटर यह जान सकेगा कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है, वह उसी को मिला है या नहीं। क्योंकि इन चुनावों में ईवीएम के साथ लगने वाली वोट वैरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन मशीनों को खरीदने के लिए चुनाव आयोग ने सरकार से 3,174 करोड़ रुपए की मांग की थी। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दी। पिछले दिनों ईवीएम से छेड़छाड़ की संभावनाओं पर विवाद के बाद चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल की बात कही थी। चुनाव आयोग ने जून 2014 में ही तय कर लिया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल से भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पूरी तरह पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

वीवीपैट की पर्ची पर होगा प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिह्न

7 सेकंड तक दिखेगी वीवीपैट से निकली पर्ची

वीवीपैट यानी वोट वैरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। इसे ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है। वोटर जैसे ही ईवीएम का बटन दबाता है, तो वीवीपैट से पर्ची निकलती है। ईवीएम में लगी स्क्रीन पर यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है और सुरक्षित हो जाती है। ईवीएम में शिकायत की स्थिति में इन्हीं पर्चियों के जरिए गिनती हो जाती है।

2019 में 16 लाख वीवीपैट मशीनों की जरूरत पड़ेगी

लोकसभा चुनाव में 16 लाख ईवीएम की जरूरत पड़ती है। लिहाजा इतनी ही वीवीपैट मशीनों की भी आवश्यकता होगी। अभी चुनाव आयोग के पास कितनी वीवीपैट मशीनें हैं, इसकी जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय आयोग और दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर वीवीपैट की उपलब्धता की जानकारी मांगी है।

बीईएल ने बनाई वीवीपैट, चार साल पहले हुआ था पहली बार इस्तेमाल

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. ने वीवीपैट मशीन 2013 में डिजाइन की। पहली बार 2013 में नागालैंड चुनाव में इस्तेमाल।

33,500वीवीपैट मशीनें बनाईं बीईएल ने 2016 में। इनका इस्तेमाल इसी साल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया।

20 पोलिंग बूथों पर वीवीपैट वाली ईवीएम के जरिए मतदान हुआ था यूपी चुनाव में इस साल।

52,000वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया, हाल में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में।

5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद हुआ था विवाद

हाल में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की थी। उन्होंने भविष्य में बैलट पेपर के जरिए चुनाव की मांग भी की थी। कांग्रेस ने कहा था कि सरकार को वीवीपैट के लिए जल्द ही चुनाव आयोग को रकम जारी करनी चाहिए । कांग्रेस के रुख का समर्थन आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा और तृणमूल ने किया है।

उम्मीद बरकरार

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि इस वर्ष मॉनसून सामान्य रहेगा। इससे आश्वस्ति पैदा हुई है। इससे पहले मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले निजी संस्थान कह चुके हैं कि आगामी मॉनसून के दौरान कमजोर वर्षा हो सकती है। देश के कृषि क्षेत्र को बेहतर मॉनसून की आवश्यकता है ताकि वह गत वर्ष के सुधार को आगे जारी रख सके। उससे पहले वर्ष 2014 और 2015 में हमें एक के बाद एक सूखे की स्थिति झेलनी पड़ी थी। वहीं वर्ष 2016 में नोटबंदी ने त्रस्त किया।

Date:20-04-17

सत्ता संभालने के तीन साल बाद कहां है सबका विकास?

आम तौर पर यह माना जाता है कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बनने में ‘सबका विकास’ का नारा अहम रहा। प्रश्न यह है कि इस मोर्चे पर राजग सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा है? यह सवाल अहम है क्योंकि भाजपानीत केंद्र सरकार के पांच साल के कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने को हैं। अब वह अगले चुनाव की तैयारी में लग गई है। समावेशी विकास लोगों के जीवन में दो तरह से बदलाव लाता है। रोजगारशुदा लोगों की आय बढ़ती है जबकि बेरोजगारों को रोजगार मिलते हैं। अब तक धारणा यही है कि रोजगार वृद्घि धीमी रही है। आर्थिक समीक्षा में भी इस बात को स्वीकार किया गया। निकट भविष्य में कोई सुधार होता भी नहीं दिखता। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक देश में बेरोजगारी का स्तर वर्ष 2017 और 2018 में भी 3.4 फीसदी के मौजूदा स्तर पर ही बना रहेगा। जबकि वर्ष 2016 में यह 3.5 फीसदी था। वर्ष 2016 के मुकाबले बेरोजगारों की तादाद तीन लाख बढ़कर 2018 में 1.8 करोड़ हो जाएगी।

दवा की कीमत

केंद्र सरकार ने एक बार फिर ऐसे कानून पर विचार करने की बात कही है, जिसके बाद डॉक्टर किसी मरीज के लिए केवल जेनेरिक दवाइयां लिखेंगे। निश्चित रूप से यह एक अच्छी पहल साबित हो सकती है, अगर यह अपने घोषित मकसद के साथ कानूनन भी जमीन पर उतरे। मुश्किल यह है कि काफी समय से सरकारें ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कहती रही हैं लेकिन उस पर अमल करना अब तक जरूरी नहीं समझा गया। जिनकी आर्थिक हैसियत ठीक है, वे किसी बीमारी की हालत में अच्छी चिकित्सा हासिल कर पाते हैं। लेकिन गरीब तबकों को उन सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनकी बदहाली किसी से छिपी नहीं है। ऐसे मामले आम हैं कि किसी मरीज या उसके परिवार के लिए इलाज कराना सिर्फ इसलिए संभव नहीं हो पाता कि उस पर होने वाला खर्च वहन कर सकने में वह सक्षम नहीं है। कई बार डॉक्टर मरीज की जांच करने के बाद जो दवाइयां लेने की सलाह देते हैं, उनकी कीमत बहुत-से लोगों के लिए भारी पड़ती है।

इसकी मुख्य वजह यह है कि नामी-गिरामी कंपनियों की दवाओं की कीमत काफी अधिक होती हैं। जबकि उन्हीं रासायनिक सम्मिश्रणों वाली दवाएं अगर जेनेरिक श्रेणी की हों तो वे काफी कम कीमत में मिल सकती हैं। ये दवाएं वैसा ही असर करती हैं जैसा ब्रांडेड दवाएं। समान कंपोजीशन यानी समान रासायनिक सम्मिश्रण होने के बावजूद इनके निर्माण पर बहुत कम खर्च आता है। इनके प्रचार-प्रसार पर बेहिसाब धन भी नहीं खर्च किया जाता, इसलिए भी इनकी कीमतें काफी कम होती हैं। लेकिन दवा बाजार पर निजी कंपनियों के कब्जे का जो पूरा संजाल है, उसमें जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता इतनी कम है कि उसका लाभ बहुत-से जरूरतमंद लोग नहीं उठा पाते। दूसरी ओर, ब्रांडेड दवाओं के विज्ञापन से लेकर डॉक्टरों आदि को प्रभावित करने पर खर्च की गई रकम को भी कंपनियां दवा की कीमत में जोड़ देती हैं। ऐसे आंकड़े कई बार आ चुके हैं कि दवा की लागत के मुकाबले बाजार में उसकी कीमत कई सौ प्रतिशत ज्यादा रहती है। मगर आम लोग समान असर वाली सस्ती जेनेरिक दवाएं इसलिए भी नहीं ले पाते कि या तो उन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं होती या फिर डॉक्टरी सलाह पर चलते हुए उन्हें ब्रांडेड दवाएं खरीदनी पड़ती हैं।

सरकार की ओर से समय-समय पर ऐसी घोषणाएं सामने आती रही हैं, जिनमें अस्पतालों से लेकर आम पहुंच वाली जगहों पर जेनेरिक दवाएं मुहैया कराने वाले केंद्रों की व्यवस्था करने की बातें कही जाती हैं। मगर इस मामले में जन-जागरूकता के लिए भी सरकार की ओर से अपेक्षित प्रयास नहीं किए जाते, ताकि लोग जेनेरिक दवाओं की ओर रुख करें। यह सरकारों की इच्छाशक्ति में कमी का नतीजा है जिसके पीछे कई बार शायद दवा लॉबी का दबाव भी काम करता होगा! विडंबना यह है कि भारत जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करने वाले देशों में अग्रणी है, जो अमेरिका तक को इनकी आपूर्ति करता है, पर अपने यहां इन दवाओं की आम उपलब्धता अब तक सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकी है?

Right prescription

For a law on generic medicines to work, it must go beyond doctor-patient binary, address each link in pharma chain

On Monday, Prime Minister Narendra Modi said that the government is contemplating a law that will make it binding for doctors to prescribe generic medicines. The proposed legislation has the potential of offering the patient a greater say in the choice of a medicine. “We will bring in a legal framework by which if a doctor writes a prescription, he has to write in it that it will be enough for patients to buy generic medicine and he need not buy any other medicine,” the PM is reported to have said. The PM has signalled the government’s intention to end the malpractice of doctors dispensing only costly drugs.

Making it incumbent on the doctor to prescribe a generic drug would mean that the prescription will detail the medicine’s composition — the salts — leaving the choice of the brand on the patient. However, for such a choice to be effective, the proposed law needs to go beyond the doctor-patient binary and target each link in the pharma industry’s chain of corruption.A large number of patients in the country are illiterate and even many literate patients are not well-versed with medical terms and drug composition. There are, for example, more than 500 generic versions for the anti-bronchial pneumonia formula, amoxycillin and potassium clavulanate, that cost between Rs 70 to Rs 300 for a packet of 10 tablets. A patient armed with a prescription detailing the composition of the medicine could still be dependent on a pharmacist to make the most suitable drug choice for her. And by all accounts, a pharmacist is likely to be even less sensitive to a patient’s medical — and financial — condition than the doctor. The efficacy of the proposed law will hinge on the ways in which it brings pharmacists — and not just doctors — under its ambit.

The generic medicine industry will also have to pull up its socks. Last year, 27 commonly-used medicines in the country failed quality tests. The drugs were found wanting on several counts, including false labelling and inadequate quantity of ingredients. Ensuring quality of drugs is a problem in the absence of adequate regulations and shortage of drug inspectors and lab facilities to check drug quality.In most cases, failure to comply with standards results in a short-term suspension of a manufacturer’s production licence — hardly an effective deterrent when manufacturers have several production units. The government’s push for generic drugs is likely to come a cropper if it cannot ensure quality drugs in the first place. The move needs to be backed by adequate regulatory and legal provisions.

Equity in debt

The expert panel’s recommendation to review the fiscal responsibility law is timely

The advice of the expert committee to review the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act of 2003 requires attention, given India’s track record. This is all the more so given the born-again political conviction that promises of random largesse to voters is just fine. Excessive and unsustainable borrowing by the government is obviously perverse as it entails a cost on future generations while crowding out private investment. In the past, fiscal irresponsibility has cost jobs, spiked inflation, put the currency in a tailspin and even brought the country to the brink of a default. The possibility of default may have resulted in the liberalisation of the economy in 1991, but the key trigger was irrational public spending on borrowed money in the late-1980s. Less than a decade later, with fiscal discipline faltering and the deficit shooting up to 10% of GDP, the FRBM law was enacted to ‘limit the government’s borrowing authority’ under Article 268 of the Constitution. But the target to limit the fiscal deficit to 3% of GDP (by 2009) was abandoned after the 2008 global financial crisis as a liberal stimulus reversed the gains in the fiscal space, creating fresh macro-level instability. The FRBM Act’s deficit target is now only likely to be met next year.

दवा पर सलाह

किंतु डॉक्टर मूल जेनेरिक की जगह उसके वो विकल्प लिखते हैं जिनके साथ उनके किसी-न-किसी प्रकार के व्यावसायिक संबंध हैं. इसमें प्रधानमंत्री का यह कहना भविष्य के लिए उम्मीद पैदा करती है कि देश के डॉक्टर जेनेरिक दवाएं लिखें, इसके लिए जल्द कानून बनेगा. इस कानून को जितनी जल्दी सामने लाया जाए उतना ही अच्छा.

हालांकि, केवल कानून बनाने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं माना जा सकता है. जिस ढंग से कमीशन और अन्य उपहारों की आदत डॉक्टरों के बड़े वर्ग को पड़ चुकी है, उसे एक झटके से दूर नहीं किया जा सकता. कहने का तात्पर्य यह कि जेनेरिक दवाइयों को प्रचलन में लाने का कदम भी स्वास्थ्य क्षेत्र में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार के विरु द्ध बड़ी लड़ाई का काम है. हो सकता है जेनेरिक दवाइयों को प्रचलन में लाने से कई दवा कंपनियों के सामने बंदी का खतरा पैदा हो जाए.ऐसा कौन चाहेगा कि उसकी कंपनी बंद हो जाए. फिर जो अस्पताल और डॉक्टर उनकी दवाइयों के कमीशन से मोटी कमाई कर रहे हैं, वे कानून बनते ही अपने आप ऐसा करना बंद नहीं कर सकते. जाहिर है, इसे एक युद्ध की तरह लेना होगा. कितु इसे हर हाल में करना ही होगा. आम आदमी को उसकी जेब के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएं, इस लक्ष्य को पाने के लिए यह आवश्यक है