19-08-2022 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Too good to be true

India should stick to the plan to better the lives of the Rohingya until their return home.

Editorial

The announcement on social media by Urban Development Minister Hardeep Puri, of the Modi government’s decision to house about 1,100 Rohingya migrants now living in makeshift slums, in flats with amenities instead, proved “too good to be true”. Within hours, Mr. Puri was countered by the Home Minister’s Office, which denied any such intention, instead terming them “illegal foreigners”. It said the plan was to keep them sequestered in their present homes, which would be designated as detention centres while the Government continued efforts to deport them to Myanmar. The announcement itself was puzzling. Mr. Puri is a senior Minister and an experienced diplomat, and his statement was unequivocal. Not only did he say that the plan was to move the migrants from squalor to apartments built for the Economically Weaker Sections on the outskirts of Delhi, but that they would also be provided facilities and protection by the Delhi police — proof of how India had always welcomed refugees. The details Mr. Puri shared, as well as documents from 2021, showed that the Government had indeed been considering moving the Rohingya, who live on land donated by an Islamic charity, after their previous homes were burnt down. There has been some suggestion that the ruling party faced backlash from its supporters, including a stern press statement from the Vishva Hindu Parishad, and it would be unfortunate if that was the principle behind what appears to be a reversal of policy.

On broader terms, the Rohingya housing issue seems to be an example of the clash between the Modi government’s foreign policy commitments and its domestic politics. Although, as Mr. Puri tweeted, India has “respected and followed” the 1951 UN convention of refugees — it is not a signatory — Mr. Modi’s colleagues such as Home Minister Amit Shah have frequently disregarded the conventions: referring to migrants as “termites”, stating in Parliament that India would “never accept” the Rohingya, and even violating the UN principle of non-refoulement by deporting a Rohingya woman to Myanmar this year. The treatment of the Rohingya, who fled to India in 2012 and 2017 after state-sponsored ethnic cleansing, has also been far from the Government’s much touted slogan of “ vasudhaiva kutumbakam”. The Rohingya have been driven out of homes in Rajasthan and Haryana, stigmatised by local authorities and intelligence agencies who accuse them of criminal and even terrorist intent. New Delhi has also failed thus far to play its role as a “Regional leader” in convincing Myanmar to provide its citizens homes and assurances of safety, or in brokering dialogue between Dhaka and Naypyidaw to ensure their return; about a million Rohingya live in Bangladesh, and an estimated 40,000 in India (Pakistan and Saudi Arabia house about 7,00,000 between them). In the absence of long-term measures to resolve the issue, the Government could at least, as Mr. Puri suggested, provide the hapless community better living conditions, until their future is secured.

Date:19-08-22

Hard truths about India’s labour reforms

The paradigm driving employment and labour policies needs to change for better-quality livelihoods, now and ahead.

Arun Maira is a former Member, Planning Commission, and the author of ‘Transforming Capitalism: Improving the World for Everyone’

Independent India was born at the midnight hour on August 15, 1947, 75 years ago, when India’s first Prime Minister Jawaharlal Nehru unfurled the country’s tricolour flag and announced to Parliament that India had made a “tryst with destiny”. India had won its independence after a long, remarkably peaceful struggle for freedom, led by Mahatma Gandhi.

Gandhi had a vision of a country not divided into fragments by religious and communal walls. He envisioned a country in which all Indians, whether rich or poor, would hold their heads high in dignity. India’s “tryst with destiny” was to provide “ poorna swaraj” (i.e., full freedom) to all its citizens: political freedom, social freedom, and economic freedom.

The country’s faultlines

The country’s democratic Constitution created the world’s largest democracy. Sadly, 75 years later, political liberties and freedoms of speech are being curbed in India. Social equality amongst castes has not been achieved. Lower caste citizens continue to live in great indignity. Lower caste poor women live in abject poverty in India’s villages. They are among the most oppressed humans on the planet.

While the numbers of Indian billionaires increased during the COVID-19 pandemic, hundreds of millions of Indians lost their incomes when the country locked down during the pandemic. They struggled to find shelter, food, and even drinking water for their families.

India’s gravest socio-economic problem is the difficulty a vast majority of citizens have in earning good livelihoods. Their problem is not just employment. It is the poor quality of employment: insufficient and uncertain incomes, and poor working conditions, wherever they are employed — in factories, farms, service establishments, or homes.

The dominant ‘theory-in-use’ to increase employment is to improve the ease of doing business, with the expectation that investments in businesses will improve citizens’ ease of earning good livelihoods. In this theory, large and formal enterprises create good jobs, and labour laws must be ‘flexible” to attract investments. Investors say the laws protect labour too much. Reforms were begun by the United Progressive Alliance government. Their principal thrust was to improve administration by simplifying procedures and digitisation. Those improvements were appreciated by employers as well as workers. However, they did not make the labour laws more employer friendly. Therefore, the National Democratic Alliance government became bolder in 2014 and moved to reform the content of the laws.

Impact of reforms

The Government designed a framework for reforms and, since labour is a concurrent subject, it encouraged States to implement changes. First off the blocks was Rajasthan. Other States followed. Economic reforms are a process of learning. The V.V. Giri National Labour Institute’s interim report, “Impact Assessment Study of the Labour Reforms undertaken by the States”, provides insights into the impacts of the reforms so far. Labour laws cover many subjects — payment of wages, safety conditions, social security, terms of employment, and dispute resolution. The proposed national reforms the Government is gearing up to make shortly are the conversion of all these laws into four codes. The report has focused on the reform of the Industrial Disputes Act, which is to raise the limits of applicability of laws relating to terms of service and modes of dispute resolution (roles of unions) to 300 people.

The report spans the period 2004-05 to 2018-19. It focuses on six States which have implemented reforms: Rajasthan, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Jharkhand, and Uttar Pradesh. The report reminds readers that labour laws are only one factor affecting business investment decisions. Investors do not go out to hire people just because it has become easy to fire them. An enterprise must have a growing market for its products, and many things must be put together to produce for the market — capital, machinery, materials, land, etc. not just labour. Therefore, it must be worthwhile to employ more people before firing them.

What is clear

Reading through the report, one conclusion is unmistakable. Reforms of labour laws have had little effect on increasing employment in large enterprises. The report says that the effects of labour reforms cannot be revealed immediately: they will take time. Therefore, it is telling that Rajasthan, the first State to implement the reforms, seems to have benefited the least from them.

The overall story is hardly better. The share of employment in plants employing more than 300 people increased from 51.1% to 55.3% between 2010-11 to 2014-15 (the period when the emphasis was on administrative reforms), and then increased less, from 55.3% to 56.3%, in 2017-18, when some States made the bolder reforms favourable for employers. Though overall employment is affected by many factors, the bolder reforms post 2014 were designed to promote larger factories.

This hardly happened because labour reforms that increase the threshold of application of the Industrial Disputes Act are conceptually flawed. They cannot induce creation of large enterprises to whom the laws will continue to apply. In fact, the report says, employment in formal enterprises is becoming more informal. Large investors can afford to use more capital and are also employing increasing numbers of people on short-term contracts, while perversely demanding more flexibility in laws.

The report defines “formal” employment as the grant of paid leave, a written contract, and some “social security”. An enterprise should not have to employ more than 300 people before it provides these benefits. Along with the right to be heard and dignity at work, these are the minimal “essentials” all employers must provide to all those who work for them, whether in small enterprises or domestic help. Increasing the threshold of the laws dilutes the rights of association and representation of workers in small enterprises.

The question the report leaves unanswered is whether the reforms have benefited workers. After all, the primary purpose of labour laws is to protect the rights of workers, not promote the interests of investors. Surely, the benefits of reforms should be assessed from workers’ perspectives too. It is sad that the report includes a long chapter on the views of employer associations about the benefits of the reforms, and nothing about the views of employees and unions. The employers’ associations say the reforms have been beneficial. The question is, beneficial for whom?

A widening gap

Rising above the analysis of numbers and trends of employment in the report to see the big picture again, the conclusion is clear. The gap between where our economy is and where it needs to be is increasing. As seen in the article by Praveen Chakravarty, “Whose GDP is it anyway?” ( The Hindu, July 27, 2022), between 1980 and 1990, every 1% of GDP growth generated roughly two lakh new jobs; between 1990 to 2000, it decreased to one lakh jobs per per cent growth; and from 2000 to 2010, it fell to half a lakh only. Fundamental reforms are required in the theory of economic growth: more GDP does not automatically produce more incomes at the bottom. And the paradigm driving employment and labour policies must also change to enable the generation of better-quality livelihoods for Indian citizens, now and in the future.

To achieve this, fundamental reform is required in the ways policies are made. If the benefit of reforms is supposed to be the improvement of ease of earning, better livelihoods for all citizens and with more dignity, whether they are farmers, factory workers, or service employees, should they not be listened to most of all, within their enterprises, and in the process of shaping policies?

सामाजिक दोष के रहते नया भारत कैसे बनेगा?

संपादकीय

मताधिकार पर तकरार

संपादकीय

नौकरी, व्यापार आदि के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर में रह रहे दूसरे प्रांत के लोगों को मताधिकार देने की मुख्य निर्वाचन अधिकारी की घोषणा पर कुछ राजनीतिक दल जिस तरह हंगामा कर रहे हैं, उसका औचित्य समझना कठिन है। उनकी ओर से ऐसा प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है, जैसे निर्वाचन आयोग की ओर से जम्मू-कश्मीर के लिए कोई नई व्यवस्था बनाई जा रही हो। सच यह है कि वहां वही होने जा रहा है, जैसा शेष देश में होता है। देश के दूसरे हिस्सों में अन्य राज्यों के जो लोग रहने लगते हैं, वे कुछ समय बाद आमतौर पर वहां के मतदाता बन जाते हैं। शर्त केवल यह होती है कि उन्हें अपने गृह राज्य में मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण रद कराना होता है। यह कहना कठिन है कि देश के दूसरे हिस्सों के जो लोग जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं, उनमें से कितने इस शर्त का पालन करते हुए यहां के मतदाता बनना चाहेंगे, लेकिन यदि कुछ लोग ऐसा करते हैं तो इसका विरोध नहीं किया जा सकता।

ऐसा लगता है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस के नेताओं को यह सच स्वीकार करने में अभी भी समस्या आ रही है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर देश का वैसा ही हिस्सा है, जैसे देश के अन्य इलाके। इसका कारण उनकी यह मानसिकता ही हो सकती है कि जम्मू-कश्मीर अभी भी देश के अन्य हिस्सों से अलग है और उसे कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें न केवल इस मानसिकता का परित्याग करना होगा, बल्कि अपने इस पुराने सोच से बाहर भी आना होगा कि कश्मीर उनकी निजी जागीर है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अनुच्छेद 370 और 35-ए ने न केवल इस सोच को पनपने दिया, बल्कि अलगाव और आतंक के बीज बोने के भी काम किए। ये अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर के दलित-जनजाति समुदाय के साथ भेदभाव का जरिया भी बने हुए थे, लेकिन इस पर कश्मीर आधारित दलों के साथ कांग्रेस ने भी कभी ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से की गई घोषणा को लेकर नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला किस तरह राई का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यह इस विषय पर उनकी ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से प्रकट होता है। इससे खराब रवैया पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में रहने वाले अन्य राज्यों के नागरिकों को भी वोट देने का अधिकार दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए जिस प्रकार यह कहा कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है, वह लोगों को उकसाने वाला ही बयान है। केंद्र सरकार को लोगों को बरगलाने और माहौल खराब करने वाली इस राजनीति से सतर्क रहना होगा।

दागी नुमाइंदे

संपादकीय

राजनीति में आपराधिक छवि वाले या किसी अपराध के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाए जाने के सवाल पर शायद ही कोई नेता इसके खिलाफ राय जाहिर नहीं करते। लेकिन अक्सर ऐसी राय या राजनीति को अपराध की छवि से मुक्त करने के दावे की हकीकत सामने आ जाती है जब किसी राज्य या केंद्र में सरकार गठन का मौका आता है। बिहार में नीतीश कुमार को एक ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने राज्य में अपराध के खात्मे की घोषणा के बूते ही अपने राजनीतिक कद को ऊंचा किया। लेकिन इस तरह के वादों और दावों की असली परीक्षा उन्हें जमीन पर उतारने के वक्त होती है। हाल ही में भाजपा से गठबंधन तोड़ कर नीतीश कुमार ने राज्य में राजद और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिल कर नई सरकार बनाई। इसके बाद जब मंत्रिपरिषद के गठन का मसला आया तो यह उम्मीद की गई कि वे अपनी छवि के मुताबिक फैसले लेंगे और ईमानदार लोगों को मंत्री बनाएंगे। लेकिन उसमें मंत्री बनाए गए कुछ विधायकों के अतीत और वर्तमान को लेकर जैसा विवाद खड़ा हो गया है, वह शायद खुद नीतीश कुमार के लिए भी सुविधाजनक नहीं होगा।

दरअसल, बिहार में नई सरकार में जिन लोगों को मंत्रीमंडल में शामिल किया गया है, उनमें से कई पर लगे आरोपों के बाद एक बार फिर इस सवाल ने जोर पकड़ा है कि जो लोग राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त बनाने की बात करते हैं, वे हर बार मौका मिलने पर निराश क्यों करते हैं। इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में बिहार सरकार में कानून मंत्री बने कार्तिकेय सिंह हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। मंगलवार को उन्हें पटना के दानापुर में अदालत के सामने समर्पण करना था, मगर वे राजभवन में शपथ लेने पहुंच गए। गौरतलब है कि 2014 में कार्तिकेय सिंह सहित सत्रह अन्य लोगों पर पटना के बिहटा थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। कार्तिकेय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने एक बिल्डर को मारने के मकसद से अपहरण की साजिश रची थी। यह अजीब स्थिति है कि अक्सर साफ-सुथरी और ईमानदार सरकार देने के दावों के बीच आपराधिक छवि के लोगों को उच्च पद देने का सवाल उभर जाता है। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार अपने ही दावों को लेकर वास्तव में गंभीर हैं?

हालत यह है कि बिहार की मौजूदा सरकार में जितने विधायकों को मंत्री बनाया गया है, उनमें से बहत्तर फीसद के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैरसरकारी संगठन एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि तेईस मंत्रियों ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। इनमें सत्रह मंत्रियों के खिलाफ गंभीर अपराधों का धाराएं लगी हुई हैं। विचित्र है कि कई बार गंभीर अपराधों की धाराएं लगी होने के बावजूद यह सफाई पेश की जाती है कि संबंधित विधायक या सांसद के खिलाफ मुकदमा राजनीतिक कारणों से किया गया था। अगर किसी हत्या, अपहरण या अन्य संगीन अपराधों में कोई व्यक्ति आरोपी है तो उसे राजनीतिक बता कर क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है? क्या इसी नुक्ते का फायदा उठा कर कई बार हत्या या बलात्कार जैसे अपराधों का कोई आरोपी विधायक-सांसद या फिर मंत्री नहीं बन जाता है? यह बेवजह नहीं है कि देशभर में अपराधी तत्त्वों के राजनीति में बढ़ते दखल ने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी है कि अपहरण के आरोपी अदालत में पेश होने की जगह मंत्री पद की शपथ लेते हैं। इस तरह की रियायत बरतने के बाद नीतीश कुमार के उन दावों की क्या विश्वसनीयता रह जाती है कि वे बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे?

Date:19-08-22

चुनाव सुधार पर शिथिल प्रयास

बिभा त्रिपाठी

समाज अगर व्यक्ति का निर्माता है, तो व्यक्ति भी समाज का निर्माण करता है। इस कथन का निहितार्थ है कि हर व्यक्ति का निर्णय महत्त्वपूर्ण है और सरकार को इसका महत्त्व समझना चाहिए। अब प्रश्न है कि ऐसे कौन-से मुद्दे हैं, जिन पर चुनाव आयोग की नजर पड़ी और बातें हुई, ऐसे कौन से मुद्दे हैं, जिन्हें राजनीतिक दलों द्वारा उठाया गया और ऐसे कौन-से मुद्दे हैं, जिन पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई?

प्रश्न यह भी है कि क्या एक नागरिक को अपने एक वोट का सही अर्थ, आवश्यकता और महत्त्व का भान है? क्या दलबदल कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुका है? क्या चुनाव नतीजे आने के तत्काल बाद, पूर्ण बहुमत का अभाव और सरकार बनाने की जोड़-तोड़ के तनाव ने लोकतंत्र की रीढ़ पर हमला कर दिया है और क्या नोटा की गंभीरता को समझने की कोशिश की गई है? क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त मूल्य और निरीह, लाचार, दिग्भ्रमित, बेरोजगारों के स्वप्नों के बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि इसने देश को धर्म और जाति के नाम पर नितांत कठोर, असंवेदनशील और असहिष्णु बना दिया है?

आज इन प्रश्नों पर न सिर्फ बहस करने, बल्कि एक उचित समाधान ढूंढने की भी आवश्यकता है, क्योंकि यह देश हमारी आन, बान और शान है और इसके ध्वज में कहीं भी लघुता ग्रंथि का कीड़ा नहीं लगना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात है कि हमेशा एक रेखा को छोटी करने के लिए उससे बड़ी रेखा खींच देना ही विकल्प नहीं होता, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपनी रेखा को बड़ी करने के प्रयास की आवश्यकता इसलिए नहीं होती, क्योंकि उसके बगल में कोई रेखा ही नहीं होती (ऐसा भारत के पड़ोसी देशों की समस्याओं के संदर्भ में कहा जा सकता है)।

अब राजनीति का अपराधीकरण नहीं, बल्कि अपराधों का राजनीतिकरण हो गया है। अब दलबदल नहीं, व्यक्ति बदल, व्यक्तित्व बदल, विचार बदल, वैचारिकी बदल, चुनाव और लाभ के लिए सब कुछ जायज है की नीति एकरूपता और समभाव के साथ अपनाई जा रही है। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में इस विषय पर शोध की आवश्यकता महसूस हो रही है कि कि चुनावी घोषणापत्र को जनता के साथ किया गया करार माना जाए और अगर उसे पूरा न किया जा सके तो उस दल को कानूनी दलदल में घसीटा जाए।

आजकल मुफ्त योजनाओं पर जुमलेबाजी और कटाक्ष एक पुरानी कहावत की याद दिलाते हैं कि तुम करो तो पुण्य और हम करें तो पाप। दरअसल, अब लोगबाग प्रतिस्पर्धा बेहतरी के लिए नहीं करते, बल्कि गिरावट के लिए करते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य की मुफ्त व्यवस्था हो और अन्यान्य किसी भी स्थिति में कुछ भी मुफ्त में न दिया जाए, क्योंकि श्रम का अपना महत्त्व है। हम व्यक्ति की उम्र, क्षमता और योग्यता के अनुसार उससे काम लें और फिर उसके योगदान के अनुरूप उदार पारिश्रमिक प्रदान करें।

कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि समस्त करदाताओं को देश के नीति निर्धारण में भागीदार बनाया जाए और मुफ्त की सरकारी योजनाओं पर उनसे उचित विमर्श किया जाए।

अगर चुनाव सुधारों की बात की जाए तो सर्वप्रथम यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सुधार स्थायी और जड़ों तक पहुंचने वाले हों। इन सुधारों की पृष्ठभूमि में स्वस्थ, जीवंत और जुझारू लोकतंत्र की छवि हो, जो समग्रता, समावेश और समायोजन के स्तंभों पर टिकी हो और ठोस सैद्धांतिक सुधारों के साथ व्यवहार के हर पहलू को परखती हो।

चुनाव सुधार में निर्वाचन आयोग की भूमिका पर बात करते समय ऐसा लगता है कि जब टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने तब पहली बार देश को चुनाव आयोग जैसी किसी संस्था का भान हुआ। वास्तव में शक्ति का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है और निर्वाचन आयोग की शक्ति पूर्णरूपेण स्वंतत्र होनी ही चाहिए और इसके पदाधिकारियों की जवाबदेही सिर्फ जनता के प्रति होनी चाहिए।

भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने चुनाव सुधार के मद्देनजर कहा था कि लगभग चालीस से भी ज्यादा संस्तुतियों पर विमर्श कर उस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। मसलन, चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा क्या होगी? निर्दलीय उम्मीदवार के लिए क्या नीति होगी? चुनाव प्रचार के तौर-तरीके, माध्यम और खर्च, राजनीतिक दलों के हवाई यात्रा, सम्मेलनों की सीमा, सोशल मीडिया का उपयोग और दुरुपयोग, स्थानीय प्रतिनिधित्व को वरीयता, एक देश एक मतदान व्यवस्था, मतदाता पहचान-पत्र और आधार कार्ड को जोड़ने की व्यवस्था, एक समय पर चुनाव, चुनाव आयुक्त का चयन दायित्व और समयावधि, राष्ट्रीय चुनाव कोष की स्थापना और संचालन जैसे मुद्दों का सर्वसम्मति से निस्तारण होना चाहिए।

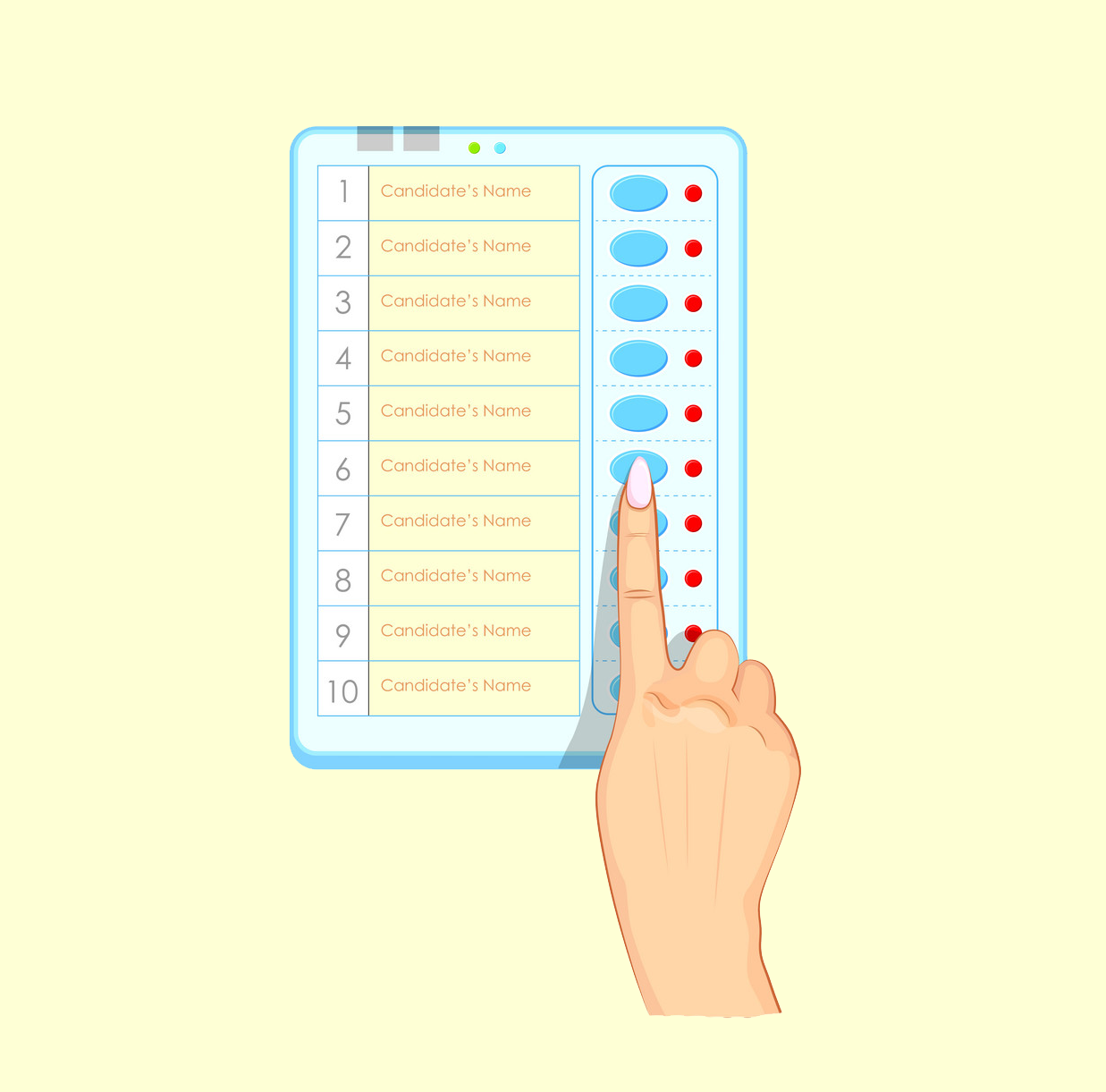

चुनाव सुधार के लिए गठित समितियों और सेवा निवृत्त मुख्य निर्वाचन आयुक्तों द्वारा सुझाए गए विकल्पों पर काम करने की आवश्यकता है। और आवश्यक हो तो संविधान में उचित संशोधन किया जाए। इसके साथ ही या तो तकनीकी प्रगति का हर संभव लाभ लेते हुए मतदाता को अपने मोबाइल फोन से अपना मत देने तक की व्यवस्था की जाए, ताकि अपनी सेवा शर्तों के अनुसार वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर भी हो, तो मतदान से वंचित न रह सके अन्यथा मतपत्र की पुरानी प्रणाली और डाक मतपत्र आदि के विकल्प पर बात की जाए।

आज आवश्यकता इस बात की भी है कि हमारे देश की शिक्षा-व्यवस्था में सुधार किया जाय। पाठ्यक्रम में उचित बदलाव करते हुए चुनाव की प्रक्रिया, वोट के मायने, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की आवश्यकता और अन्य प्राथमिकताओं पर सघन चर्चा की व्यवस्था होनी चाहिए।

राजनीतिक दलों को यह समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें राष्ट्र की समग्र उन्नति के लिए कार्य करना है, वैश्विक स्तर की उत्तम अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का प्रबंध करना है और ऐसी नीतियां बनानी हैं, जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए लोकतंत्र को लगातार मजबूती प्रदान करें, ताकि आने वाली सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकार के नीतियों का अनुसरण करें और हर हार के लिए पूर्ववर्ती सरकार का नाम लेने की आवश्यकता न पड़े।

प्रख्यात विधिशास्त्री जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए इस प्रकार से चुनाव सुधार किया जाए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के हितों की रक्षा हो सके और कम से कम लोगों को कम से कम परेशानी हो सके। चुनाव सुधार की नीतियों में पारदर्शिता हो, सोच में समग्रता, कर्म में निष्ठा और अनुपालन में ईमानदारी हो। ऐसा व्यापक और समावेशी प्रयास हम सबको एक स्वस्थ लोकतंत्र की यात्रा में एक कदम आगे ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं।

फिर दागी चर्चा

संपादकीय

बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही दागी, बाहुबली और जंगलराज जैसे शब्दों की वापसी कतई सराहनीय नहीं है। ऐसा भले ही राजनीतिक वजह से हो रहा हो, पर समाधान के बारे में बिहार सरकार को जरूर सोचना चाहिए। राजद नेता कार्तिक सिंह के दागी होने का मामला गरमाता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहना पड़ा है कि हम इस मामले को देख रहे हैं। जंगलराज की वापसी के आरोप पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जरूरत पड़ने पर एक-एक बात का जवाब देंगे। इसका मतलब, आलोचनाओं को मुख्यमंत्री गंभीरता से ले रहे हैं। उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कार्तिक सिंह का सीधे बचाव करने के बजाय कहा है कि यह जांच का विषय है और हम कोर्ट का आदेश मानेंगे। वास्तव में, लोगों की निगाह नई सरकार पर है और इस सरकार से लोगों को उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। विवाद में आए कार्तिक कुमार अपहरण के एक मामले में अभियुक्त बनाए गए थे। इस मामले में 16 अगस्त को अदालत में उनकी पेशी थी, लेकिन तब वह अदालत के बजाय राजभवन मंत्री पद की शपथ लेने चले गए।

समस्या यह है कि कार्तिक कुमार के खिलाफ और भी मामले हैं, लेकिन कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं है। अतः राजनीति को बल मिल रहा है। सत्ता में आकर खुद को आरोपों से बरी करने की कोशिश नई नहीं है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ सोचते हुए सावधान रहना चाहिए।

यह बदला हुआ समय है, समाचार पत्रों से परे भी मीडिया व्यापक रूप ले चुका है। असंख्य लोग होंगे, जो दागियों को आईना दिखाकर मुश्किल में डाल देंगे। ध्यान रहे, नीतीश कुमार की पिछली सरकार में 64 प्रतिशत दागी थे और इस सरकार में 72 प्रतिशत दागी नेता हैं। पिछले मंत्रिमंडल में 18 मंत्रियों और इस मंत्रिमंडल में 23 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस सरकारको ध्यान रखना होगा कि अब एक मुखर राष्ट्रीय पार्टी भाजपा विपक्ष में है। जो सरकार बनी है, उसे घेरने का भाजपा को हक है, इसलिए नई सरकार को ऐसे सजग रहना चाहिए कि विपक्ष को आलोचना के कम से कम अवसर मिलें। हालांकि, नीतीश कुमार का जो इतिहास है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनसे सर्वाधिक उम्मीद है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने एक आदर्श फैसले को याद किया है। उन्होंने कहा है, ‘नीतीश कुमार न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। एक बार उन्हें भी मुकदमे की वजह से आठ घंटे में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जबकि उनके खिलाफ कोई वारंट नहीं था।’

बिहार भूला नहीं है कि हजारों अपराधियों को कानून की तीखी आंच के सामने लाकर ही सुशासन की नींव रखने की कोशिश शुरू हुई थी। अब शासन अगर दागियों के प्रति उदार हो जाए, तो इसके तात्कालिक राजनीतिक लाभ भले हों, पर दूरगामी रूप से सभी को कीमत चुकानी पड़ती है। एक दागी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो सभी दागी आगे आने को बेताब हो जाते हैं। बीते दौर में न लौटने का एक ही उपाय है कि किए गए वादों पर फोकस किया जाए। जब सरकार विकास के कामों में लग जाएगी, तो उस पर लगने वाले आरोप भी कम हो जाएंगे। हमारी व्यवस्था में लोगों को सुधरने का मौका बार-बार मिलता है, लोग भी शायद इसी विश्वास के चलते दागियों को भी चुन लेते हैं। बहरहाल, गंभीर अपराधों के प्रति सजगता बढ़नी चाहिए। पिछली सरकार में 50 प्रतिशत मंत्रियों पर गंभीर आरोप थे, इस बार 53 प्रतिशत मंत्रियों पर हैं, मतलब साफ-सुथरी राजनीति की ओर बिहार का सफर लंबा है।