17-06-2021 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:17-06-21

Date:17-06-21

Judgment On All Of Us

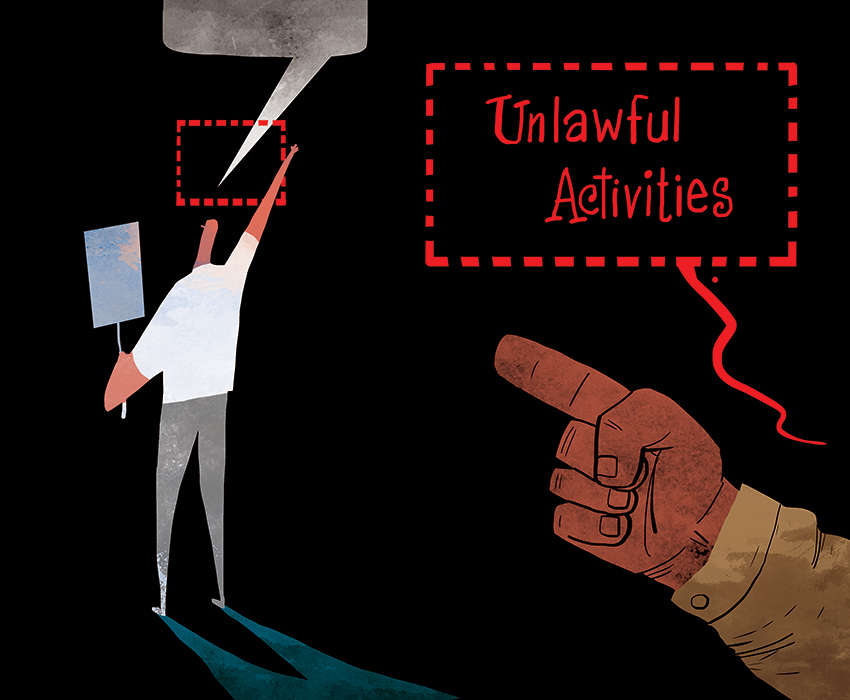

Not just UAPA, Delhi HC bail for activists also puts society & system under spotlight

Arghya Sengupta, [ The writer is Research Director; Vidhi Centre for Legal Policy. ]

Orders granting bail should ordinarily not be front-page news. They should neither warrant opinion columns nor celebratory editorials. Bail, not jail, is the default rule for undertrials and such orders ought to be routine. Yet the judgments of the Delhi high court granting bail to Natasha Narwal, Devangana Kalita and Asif Iqbal Tanha, who are accused in a conspiracy related to the riots in northeast Delhi last year, are seminal.

They are seminal not because they are extraordinary. Like all good criminal law judgments, they have carefully analysed the facts, dispassionately applied the law, refused to be swayed by vague allegations made by the police and bluntly spoken truth to power. It is the sign of the times we live in that these judgments are seminal simply because the judges did their job.

This job was done well particularly on two counts – the extraordinarily wide definition of the term ‘terrorist act’ under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) has been seemingly perceived by policemen across the country as an invitation to pass off ordinary crimes as terror offences. In this case too, the worst the trio could be accused of is being part of a WhatsApp group that organised protests against CAA that later turned violent. Perhaps that is why, the police insinuated “a larger conspiracy” with “the potential of tumultuous consequences”, and “undermining the security of state” to justify their charge of terrorism.

The judges wisely saw beyond such fear mongering, plainly stating that their actions could not be considered terrorist acts unless they produced a prolonged psychological effect on society. Being part of a WhatsApp group, no matter how incendiary its contents, is ordinarily not a crime, let alone instilling large-scale fear in society. Any self-respecting police force in the country ought to read the judgment carefully. Pressing cavalier charges against protesting students only trivialises terrorism.

The judgment is also a timely reminder that the purpose of a bail hearing in criminal cases is modest – to assess whether the accused can be set free till the trial begins, without prejudicing the trial itself. The judges were perceptive in noting that with the second wave of the pandemic and the slow functioning of judicial institutions, their trial is likely to be further delayed. The process of waiting in jail for the trial to begin cannot become their punishment, especially as they were neither flight risks nor habitual offenders.

The judgment has widely been hailed as a flag-bearer of democracy. This praise is well-deserved. But it would be myopic to celebrate it without introspecting how we got to a place where routine bail orders are now causes for celebration. This is a direct consequence of government lawyers vigorously opposing bail even in innocuous cases, presumably under instructions of their clients. If lawyers of repute bearing a duty to uphold the law as officers of the court try to twist the meaning of terrorism and distort it out of shape to oppose bail, the rule of law is on thin ice.

Lawyers take such chances because courts themselves have been inconsistent in the past. In this case itself, the lower court had earlier denied bail on specious grounds; in the case of Safoora Zargar, a pregnant MPhil student jailed for making a speech against CAA, the judge initially denied bail saying that she was playing with the embers and couldn’t blame the wind for starting a fire. Even in cases which have no national security implications, like the arrest of comedian Munnawar Faruqui, courts have often plainly ignored the law and denied bail. This is not to absolve lawyers and governments of their own independent responsibility to be bound by the law, but one can easily see how they might pass the buck.

In matters relating to bail, which always require the exercise of discretion, governments, lawyers and judges ultimately take their cues from what society might consider reasonable. This is where, we as a people, must turn our gaze inward to reflect on what kind of society is being created in our name.

The provisions in the UAPA under which bail is next to impossible have been on the statute book since 2008. They joined a long list of similar provisions in anti-terror acts, both central and state, chipping away at the presumption of innocence and the fundamental rights of free speech and assembly. Barring some exceptions, judges have routinely upheld the legal validity of these draconian laws. Each of these laws and judgments are reflections of the paranoid society we have become over time. Denial of bail is greeted either with widespread indifference or quite often with a platitude that good students should never have been out on the streets, they were asking for it.

The Delhi HC judgment is an invitation for us to find our higher selves – for lawyers to give advice without fear or favour, for policemen to follow the rulebook, for governments to disagree with its dissidents without imprisoning them, and for citizens to not remain indifferent to injustice meted out to others. It is only then that the opinion of the Delhi HC judges that ‘foundations of our nation stand on surer footing than to be likely to be shaken by a protest’ will ring truer than it seems to today.

Terrorising dissent

HC bail orders are an indictment of attempt to portray Delhi protests as terrorist acts

Editorial

Caught between a statutory bar on grant of regular bail and a judicial embargo on any close examination of available evidence at the bail stage, those arrested under the country’s main anti-terror law have been languishing in jails without trial for extended periods. The Delhi High Court orders granting bail to three student activists jailed for over a year for their alleged role in the February 2020 riots in Delhi represent a clear-headed effort to get around such impediments. Sound in legal reasoning and interpretation, the judgments of Justice Siddharth Mridul and Justice Anup Jairam Bhambhani have made a salient distinction between those accused of offences against the country’s integrity and security on the one hand, and protesters or dissenters roped in unjustifiably under the rubric of ‘terrorism’ on the other. The Unlawful Activities (Prevention) Act has been invoked by the Delhi Police against activists and others who were among those organising the protests against the Citizenship (Amendment) Act, on the claim that they had also fomented the riots. Under Section 43D(5), there is a legal bar on granting bail if the court is of the opinion that there are reasonable grounds to believe that the accusation against those held is prima facie true. Adding to this onerous burden on the accused to demonstrate to the court that the accusation is untrue is a 2019 Supreme Court judgment that bars a detailed analysis of the evidence at the bail stage and rules that bail can be denied on “the broad probabilities” of the case.

The High Court has ruled that the bail court can look at the available evidence to satisfy itself about the prima facie truth of the case. In other words, there is no statutory invincibility to the prosecution case merely because the UAPA has been invoked. It has found that none of the three — Asif Iqbal Tanha, Natasha Narwal and Devangana Kalita — was specifically or particularly accused of any ‘terrorist act’, ‘funding of a terrorist act’ or an act amounting to a conspiracy to commit a terrorist act or something preparatory to it. Once the UAPA charges were not seen to be true, it was open to the court to admit them to regular bail until conclusion of the trial. Further, with 740 witnesses cited, there is no scope for early conclusion of the trial. Riots are matters concerning public order, and not the security of the state. The court’s observation that the state, in its anxiety to suppress dissent, has blurred the line between the constitutionally guaranteed right to protest and “terrorist activity”, is a stern indictment of the establishment. The Delhi Police has gone to the Supreme Court on appeal against the verdict, possibly in the fear that the ruling may foil its design to paint protesters as ‘terrorists’. If the High Court’s approach to grant of bail is upheld, it would help secure the liberty of other dissenters held under the UAPA elsewhere without sufficient basis.

क्या सरकार कोर्ट की टिप्पणी नजरअंदाज करती हे?

संपादकीय

प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि जब कोई संस्था या सरकार अपने खिलाफ विरोध दबाने के क्रम में सभी हदें पार करती है तो कोई न कोई अन्य संस्था उसे रास्ता दिखाती है। मुमकिन है कि सत्ता के नशे में उसे वह राह न दिखे लेकिन इससे बना जनमत का दबाव उसे शर्मिंदा होने की सीमा में फिर वापस लाता है या उसे जनता की नजरों से गिराकर सत्ता से हटा देता है। सवा साल पहले. को फटकार सुनाते हुए कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ सामान्य ढंग से किया गया विरोध राज्य हुए दिल्ली दंगों के मामले में सालभर बंद 3 छात्रों को जमानत पर रिहा करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ‘ऐसा लगता है कि अपने खिलाफ उठी आवाज को दबाने के दुरुत्साह में शासन ने संविधान-प्रदत्त विरोध के अधिकार और आतंकी गतिविधियों के बीच की रेखा को मिटा दिया। अगर सरकार के इस माइंडसेट पर तत्काल अंकुश न लगा तो यह प्रजातंत्र के लिए बुरा दिन होगा।’ दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। कोर्ट ने हिदायत दी कि गंभीर धाराएं हर किस्म के विरोध में न लगाई जाएं अन्यथा इन धाराओं का वजन काम होता जाएगा।अभियोजन पक्ष ने यूएपीए की आतंकी धाराएं लगाकर पिछले एक साल से इन छात्रों को जेल में ठूस रखा है । कोर्ट ने कहा ‘ इस देश की बुनियाद मजबूत है और व कॉलेज से कुछ युवाओं के किसी जुलूस या भाषाण से नहीं हिला सकती ‘। अभी एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस में सरकार को फटकार सुनते हुए कहा के सरकार कि नीतियों के खिलाफ सामान्य ढंग से किया विरोध राज्य के खिलाफ द्रोह की परिभाषा में नहीं आता । इन तीनो छात्रों को जमानत न देने की सरकारी अपील ख़ारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, ‘ न तो ये भागने जा रहे है, न ये इतने ताकतवर है कि गवाहों को धमका या प्रभावित कर सकेंगे क्योकि अधिकांश पुलिस अधिकारी हैं या संरक्षित गवाह है। आज राज्य की दण्ड नीति अभियुक्तों को सुनवाई-पूर्व ही जेल में ठूसने की बात बन चुकी है । ‘प्रजातंत्र में सरकार भले ही सत्ता के नशे में इसे अनसुना कर दे लेकिन कोरोना के कुप्रबंधन से आहात जनता को यह टिप्पणी सोचने को मजबूर कर देती है ।

दुराग्रही ट्विटर

संपादकीय

यदि भारत सरकार को इंटरनेट मीडिया ट्विटर को लेकर अपना रवैया सख्त करना पड़ रहा है तो इसके लिए यह सोशल नेटवर्क साइट ही जिम्मेदार है। ट्विटर ने अंतिम चेतावनी जारी किए जाने के बाद भी जिस तरह सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने से इन्कार किया, उसके बाद भारत सरकार के पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था कि वह उसके इंटरमीडियरी दर्जे को खत्म करने का फैसला करती। इस फैसले को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह बिल्कुल सही कहा कि यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में रहकर यहां के नियम मानने से इन्कार करती है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ट्विटर न केवल भारत के नियम-कानूनों को मानने से इन्कार कर रहा है, बल्कि खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के झंडाबरदार के रूप में पेश करके भारत सरकार की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी कर रहा है। ट्विटर किस तरह शरारत पर उतर आया है, इसका उदाहरण है टूलकिट संबंधी भाजपा नेताओं के ट्वीट को छेड़छाड़ कर पेश की गई सामग्री के रूप में रेखांकित करना और गाजियाबाद की एक घटना से जुड़ी फर्जी खबर पर मौन साधे रहना। यह अच्छा हुआ कि उसकी इस हरकत पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।

ट्विटर ने गाजियाबाद की घटना से संबंधित फर्जी खबर की जैसी अनदेखी की, उससे यही साबित हुआ कि फेक न्यूज के खिलाफ लड़ाई का उसका दावा पूरी तरह खोखला है। ट्विटर किस तरह चालाकी दिखा रहा है, इसका पता इससे भी चलता है कि वह कभी तो अपने को महज प्रकाशक करार देते हुए यह दर्शाता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत सबको अपनी मनचाही बात ट्वीट करने की स्वतंत्रता है और कभी वह ट्वीट की गई सामग्री की सत्यता परखने लगता है। चूंकि उसके पास ट्वीट की गई सामग्री की सत्यता परखने का कोई तंत्र और तरीका नहीं, इसलिए जब कभी वह ऐसी चेष्टा करता है तो अपने दोहरे चरित्र और दुराग्रह को ही उजागर करता है। आखिर वह दिल्ली पुलिस की जांच के पहले ही यह कैसे जान गया था कि टूलकिट को कांग्रेस की कारस्तानी बताने वाले ट्वीट सही नहीं? ट्विटर यह कहकर कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकता कि वह तो सूचना-संवाद का मंच है, क्योंकि कहीं भी किसी को यह अधिकार नहीं कि वह किसी पोस्टर-बैनर पर कुछ भी आपत्तिजनक लिखकर उससे अपना पल्ला झाड़ ले। जब प्रत्येक पोस्टर-बैनर की भाषा के लिए उसे लगाने-इस्तेमाल करने वाले जिम्मेदार होते हैं, तब फिर ट्विटर अथवा अन्य कोई सोशल नेटवर्क साइट यह कहकर कैसे बच सकती है कि उसके प्लेटफार्म पर कोई कुछ भी लिख सकता है?

Date:17-06-21

आक्रामक संघवाद की ओर बढ़ता लोकतंत्र

डॉ. एके वर्मा, ( लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

पिछले कुछ समय से देश न केवल महामारी, कुत्सित चीनी चालों और प्रायोजित देसी आंदोलनों, वरन संघीय व्यवस्था में बढ़ती आक्रामकता से भी जूझ रहा है। इसकी पहल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है। वह चुनाव जीतने के बाद से केंद्र पर लगातार हमलावर हैं और उससे खुला असहयोग कर रही हैं। शायद यही बताने वहां के राज्यपाल दिल्ली आए हैं। केंद्र के साथ असहयोग की सबसे खराब बानगी ममता ने तब दिखाई, जब प्रधानमंत्री मोदी ने यास तूफान से नुकसान की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर ममता मुख्यसचिव के साथ देर से पहुंचीं और मीटिंग छोड़ जल्दी चली गईं। परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया। ममता ने उनसे त्यागपत्र दिलवाकर अपना प्रमुख परामर्शदाता बना दिया, पर दिल्ली न जाने दिया। ममता ने न केवल संघीय सरकार के विरुद्ध आक्रामकता का द्वार खोला है, वरन राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यपालिका में टकराव का बीजारोपण भी कर दिया है। ममता जिस तरह बंगाल हिंसा पर रोक नहीं लगा रही हैं, वह भी केंद्र के खिलाफ उनके आक्रामक रवैये का सुबूत है।

आज महामारी के दौर में संघीय सरकार और राज्य सरकारों में सहयोग और समन्वय बेहद जरूरी है। शायद बंगाल में भाजपा के बढ़ते प्रभाव से ममता आक्रामक हैं, जबकि उन्हेंं सुशासन और विकास पर ध्यान देना चाहिए। ममता को कांग्रेस और वामपंथ की दुर्दशा से सबक लेना चाहिए, जिन्हेंं लंबे समय तक बंगाल में शासन करने के बावजूद एक सीट भी नहीं मिली। आश्चर्य है कि भाजपा बैकफुट पर है, जबकि 2016 के मुकाबले उसे अप्रत्याशित सफलता मिली। यदि कांग्रेस को ऐसी सफलता मिलती तो राहुल गांधी संभवत: कांग्रेस अध्यक्ष बन गए होते। जनता, विरोधी दल या संघ सरकार से बदला लेना लोकतंत्र और संघात्मकता के प्रतिकूल है। अन्य राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं, जिनका मोदी सरकार से विचारधारा, नीतियों और कार्यशैली को लेकर मतभेद है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वे सरकारें प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर हमलावर हो जाएं। किसी विवाद के समाधान हेतु सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है, पर वैचारिक स्पर्धा को राजनीतिक संघर्ष का रंग देना और प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना केंद्र और राज्यों, दोनों के लिए अनुचित है।

सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मुकदमे (1973) में संघीय-व्यवस्था को संविधान का मूल-ढांचा माना, अत: उसे केंद्र या राज्य कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ममता ने अपने मुख्य सचिव का जिस तरह राजनीतिक बचाव किया और जिस तरह का पत्र लिखकर संघीय सरकार पर आक्रमण किया, वह देश की संघीय और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अहितकर है।

केंद्र-राज्य संबंधों में बढ़ती कटुता चिंता का विषय है, पर इसका बीजारोपण 1959 में प्रधानमंत्री नेहरू ने किया, जब कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी के निर्देश पर उन्होंने केरल में नंबूदरीपाद की निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया। तबसे राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों को गिराने, राज्यपालों की नियुक्तियों में मुख्यमंत्रियों से परामर्श न करने और राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं। जब 1967 के आम चुनावों में आठ राज्यों में गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकारें बनीं, तब केंद्र-राज्य में तनावपूर्ण संबंधों की पटकथा लिखी गई। 1971 में इंदिरा ने राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त कर दिया और 25 जून, 1975 को अनु. 352 के अंतर्गत आपातकाल लगा दिया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और उसने इस आधार पर नौ कांग्रेसी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया कि उन्हें जनसमर्थन नहीं है। 1980 में कांग्रेस सत्ता में लौटी और उसने जनता पार्टी की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। इस सिलसिले पर एसआर बोम्मई मुकदमे (1994) ने विराम लगाया और राष्ट्रपति शासन को न्यायिक पुर्निनरीक्षण की परिधि में ला दिया। इसीलिए हाल में बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सका, अन्यथा चुनावों के बाद जैसी राजनीतिक हिंसा हुई, उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने के पर्याप्त आधार थे।

विगत सात दशकों में भारतीय संघीय व्यवस्था में चार महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। इनमें एक है सहयोगी संघवाद। जब तक केंद्र और राज्यों में कांग्रेसी सरकारें रहीं तब तक यह चरण प्रभावी रहा। 1967 में कई राज्यों में मिलीजुली गैर कांग्रेसी सरकारें बनीं और संघीय व्यवस्था में दूसरा संघर्षात्मक चरण प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को लोकतांत्रिक दृष्टि से नहीं देखा। परिणामस्वरूप केंद्र और राज्यों के बीच तनाव दिखाई देने लगा।

2014 में जब मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब केंद्र ने सभी मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री की मिलीजुली टीम-इंडिया बना कर संघीय व्यवस्था में नए युग की शुरुआत की, जिसे संघवाद का तीसरा प्रतिस्पर्धात्मक चरण कह सकते हैं। मोदी ने राज्य सरकारों को संघ और अन्य राज्यों के साथ सुशासन, विकास और समावेशी राजनीति में प्रतिस्पर्धा करने का आह्वान किया, पर बंगाल के हाल के विधानसभा चुनावों से संघीय व्यवस्था में चौथे चरण आक्रामक संघवाद की शुरुआत हो गई, जो संविधान, लोकतंत्र, संघीय व्यवस्था और राजनीतिक संस्कृति सभी के लिए अशुभ है। इसके लिए संघ और राज्य, दोनों को कुछ मुद्दों पर अपने पैर पीछे खींचने होंगे। जैसे भाजपा को राज्यों में विकास के लिए डबल इंजन सरकार की अवधारणा को त्यागना होगा, क्योंकि चाहे दोनों जगह एक दल की सरकार हो या भिन्न दल की, विकास तो होना ही होगा। इसी प्रकार राज्य में काबिज क्षेत्रीय दलों जैसे तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, द्रमुक, अन्नाद्रमुक, बीजद आदि दलों को भीतरी बनाम बाहरी के छद्म विभाजन को त्यागना होगा, क्योंकि देश में केवल एक नागरिकता है।

आज यदि भाजपा बंगाल में 77 सीटें जीती है तो आखिर वे सभी हैं तो बंगाल के ही तो फिर ममता द्वारा भाजपा पर बाहरी होने का आरोप कितना उचित है? ऐसे अनेक पहलू हैं जिन पर केंद्र और राज्यों दोनों को सोचना होगा, जिससे संघीय व्यवस्था में सहयोग, समन्वय और स्वस्थ स्पर्धा के फलस्वरूप सशक्त एवं गुणवत्तापूर्ण लोकतंत्र स्थापित हो सके।

असहमति का अधिकार

संपादकीय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि जनतंत्र में असहमति और विरोध जताना मौलिक अधिकार है और अगर नागरिक किसी मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करने के लिए इसका सहारा लेते हैं तो इससे देश की नींव को कोई खतरा नहीं है। दरअसल, पिछले कुछ समय के दौरान असहमति और विरोध के मसले पर अदालतों ने जैसा रुख दिखाया है, वह जनतंत्र को लेकर उम्मीद जगाता है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन विद्यार्थियों को जमानत देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि विरोध का अधिकार संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार है और इसे ‘आतंकी गतिविधि’ करार नहीं दिया जा सकता है। विडंबना है कि अदालत ने जिस तरह किसी कानून की व्याख्या करके आसान शब्दों में यह बताने की कोशिश की है, वह सरकारों को कई बार समझ में नहीं आता है। अगर देश का कोई नागरिक किसी मुद्दे पर सरकार के रुख से असहमत होता है, इस पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेता है तो उसे ‘आतंकी गतिविधि’ के तौर पर कैसे देखा जा सकता है?

हमारे देश में समूची शासन पद्धति जनतंत्र की बुनियाद पर कायम है। लेकिन यह अक्सर देखा गया है कि किसी राजनीतिक या सामाजिक मु्द्दे पर विरोध जताने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उस पर कभी आतंकवाद या कभी देशद्रोह से निपटने वाली सख्त कानूनी धाराएं लगा दी जाती हैं। इसके चलते आरोपी को जमानत तक मिल पाना मुश्किल हो जाता है। संभव है कि सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए सोच-समझ कर लागू किया हो। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि देश के सभी नागरिक बिना सवाल किए उससे सहमति रखें। दिल्ली में इस मसले पर पिछले साल व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों सहित जेएनयू और जामिया मिल्लिया के बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया था। इसी दौरान दिल्ली में हुए दंगों के बाद कुछ विद्यार्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन पर यूएपीए जैसे सख्त कानून की धाराएं लगा दी थीं, जिसका उपयोग आमतौर पर आतंकी गतिविधियों में शामिल आरोपियों पर किया जाता है।

यह एक तरह से बेहद अपरिपक्व तरीका था, जिसके बारे में अदालत ने ठीक टिप्पणी की है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून में उपयोग किए गए निश्चित शब्दों और वाक्यांशों को लागू करने के दौरान बेहद सावधानी बरतनी होगी। साथ ही अदालत की यह राय बेहद अहम है कि असंतोष को दबाने और मामले के हाथ से निकलने के डर से राज्य ने संवैधानिक गारंटी वाले विरोध के अधिकार और आतंकी गतिविधि के बीच की रेखा को धुंधला किया है। क्या इस तरह की अपरिपक्व कार्रवाइयों से लोकतंत्र को बचाया जा सकता है? क्या यह इस तरह के कानूनों के मकसद को बेमानी नहीं बना देगा? गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (बी) के तहत विरोध प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है। किसी भी देश में जनतंत्र और जनतांत्रिक शासन पद्धति का जीवन तभी कायम रह सकता है, जब तक वहां असहमति और विरोध जताने को अधिकार के तौर पर जगह मिलती हो। इस अधिकार के हनन से आखिरकार वहां जनतंत्र की बुनियाद कमजोर होगी। सवाल है कि संविधान में दर्ज जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व संभालती सरकारों को यह ध्यान रखना जरूरी क्यों नहीं लगता है कि उसकी किसी गतिविधि या कार्रवाई से जनतंत्र पर सैद्धांतिक सवाल खड़े हो सकते हैं और उसकी रक्षा नहीं कर पाने के लिए खुद उसे कठघरे में खड़ा किया जा सकता है |

बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला

संपादकीय

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा और पिंजरा तोड़ समूह की कार्यकर्ता देवांगगा कलिता व नताशा नरवाल और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत ही नहीं दी, बल्कि सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्श और मौलिक अधिकारों के बारे में नये सिरे से रोशनी डाली है। अदालत ने तीनों युवा छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाते हुए मौजूदा दौर की कुछ मलिक सामाजिक चिंताओं पर बुद्धिमत्तापूर्वक राय प्रस्तुत की है। गौरतलब है कि देवांगना, नताशा और आसिफ को दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के विरुद्ध हुए विरोध प्रदर्शनों और उसी कड़ी में उत्तर-पूर्वा दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में साजिश रचने के सिलसिले में पिछले साल मई में गैर-कानूनी गतिविधियां अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मुदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने कहा कि गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम में उपयोग किए गए निश्चित शब्दों और वाक्यों को लागू करने के दौरान बेहद सावधानी बरतनी होगी। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने असहमति को दबाने की अपनी बेताबी में प्रदर्शन करने का अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की रेखा धुंधली कर दी। इस मानसिकता के बल मिला तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद होगा। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सरकार के किसी भी निर्णय या फैसले पर असहमति व्यक्त करने का अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान प्रदत्त है, और यह मौलिक अधिकारों के दायरे में आता है, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन को अपना मुख्य हथियार बनाया था। अदालत ने कहा कि यदि हम मान भी लें कि मौजूदा मामले में भड़काऊ भाषण, चक्का जाम, महिला प्रदर्शनकारियों को उकसाना और अन्य कदम संविधान के तहत मिली शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सीमा को लांघते हैं, तो भी यह यूएपीए के तहत आतंकवादी कृत्य या साजिश की तैयारी करने जैसा नहीं है। जाहिर है कि फैसले से लोकतंत्र और पुख्ता होगा।

Date:17-06-21

ट्विटर के खराब दिन

संपादकीय

माइक्रो ब्लागिंग साइट ट्विटर के लगता है भारत में खराब दिन शुरू हो गए हैं। उसके खिलाफ बुलंदशहर के एक बुजुर्ग के साथ बंधक बनाकर मारपीट करने और दाढ़ी काटने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि घटना की सत्यता जाने बिना ही उसका वीडि़यो ट्विटर पर चला और ट्रेंड़ हो गया। पुलिस ने उस पर धार्मिक भावनाएं आहत करने की भी धारा लगाई है। उन लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है जिन्होंने वीडि़यो को ट्वीट किया। इस बीच भारत सरकार द्वरा जारी नए आईटी कानूनों के अनुपालन की अतिम समय सीमा निकल जाने तक अनुपालन की सूचना न मिलने पर ट्विटर का इंयरमीडि़यरी दर्जा खत्म कर दिया है। साथ ही सूचना और प्रौद्योगिकी मामलों की संसद की स्थाई समिति ने ट्विटर को समन करते हुए उसके अधिकारियों को 18 जून को पेश होने और अपने मंच का दुरुपयोग रोकने के मुद्दे पर विचार रखने को कहा है। इस बातचीत में डि़जिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा‚ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सोशल मीडि़या के बेजा इस्तेमाल पर भी मंथन होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी अनेक सोशल मीडि़या साइटों के दुरुपयोग का संज्ञान लिया है। आयोग ने ट्विटर के अलावा व्हाट्स एप‚ फेसबुक और टेलीग्राम से एक पोस्ट के बारे में रिपोर्ट मांगी है जिसमें कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने की पेशकश की गई थी। रिपोर्ट 10 दिन के भीतर देनी है। सभी साइटों का चेतावनी दी गई है कि यदि वे इस तरह के मामलों को रिपोर्ट करने में असफल रहते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर का इंटरमीडि़यरी दर्जा खत्म होना सभी सोशल मीडि़या साइटों के लिए संकेत है कि यदि नए आईटी नियमों के अनुपालन में कोई कोताही की गई तो उन्हें भी ऐसी कार्रवाई का सामना पड़़ सकता है । इंटरमीडि़यरी दर्जा खत्म होने से कंटेंट को लेकर कोई शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। सिग्नल भी ऐसी ही कार्रवाई का सामना कर रहा है‚ इससे ये दोनों सामान्य मीडि़या की श्रेणी में आ जाएंगे। ऐसा होने से इन पर विदेशी निवेश की सीमा का भी बंधन होगा। भारत में ट्विटर की मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है । अब उसे उसके मंच पर की जा रही पोस्ट को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा।

मनमानी के खिलाफ

संपादकीय

सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी के प्रति भारत सरकार की दृढ़ता की जितनी तारीफ की जाए कम है। किसी भी देश में सोशल मीडिया कंपनियों को इतनी आजादी नहीं है, जितनी उन्हें भारत में रही है। ऐसे में, सोशल मीडिया कंपनियों को पूरी सतर्कता के साथ सरकार के नियम-कायदे के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन यह अफसोस की बात है, ये कंपनियां मनमानी छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। जब केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के खिलाफ कडे़ कदम उठाए, तभी कंपनी ने सरकार को अपनी ओर से नियुक्त किए अंतरिम अनुपालन अधिकारी के बारे में जानकारी दी है। सोशल मीडिया के नए दिशा-निर्देश को लेकर छिडे़ विवाद के समाधान की दिशा में ट्विटर को बढ़ना ही होगा। अगर वह विवाद बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो उसके खिलाफ सरकार का शिकंजा और कसता जाएगा। 26 मई से लागू दिशा-निर्देश का अनुपालन न होने के चलते ही ट्विटर को कानूनी कार्रवाई से मिली सुरक्षा खत्म कर दी गई है। यही कारण है कि गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की कथित पिटाई के वीडियो के मामले में दर्ज एफआईआर में ट्विटर का नाम भी शामिल कर दिया गया है। यह एक शुरुआत है, ट्विटर को हर हाल में पूरी जिम्मेदारी का परिचय देना होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ट्विटर के मंच पर जिन चीजों का प्रसार हो, उनकी जवाबदेही से वह बच जाए।

अगर आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह कहा है कि ट्विटर जान-बूझकर नियमों के पालन से बचता रहा है, तो कंपनी को सावधान हो जाना चाहिए। ट्विटर भारत में बहुत लोकप्रिय व उपयोगी सोशल मंच बन चुका है, इस पर मंत्री और अधिकारी भी आधिकारिक रूप से सूचनाएं जारी करते रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ट्विटर को अपनी इस ताकत का दुरुपयोग करने दिया जाए। सरकार का कहना है, सोशल मीडिया कंपनी को नए नियमों के अनुपालन के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक गौर करने की बात यह भी है कि ट्विटर को भारत सरकार के निर्देशों के पालन में तेजी दिखानी चाहिए। उसे विचार करने या इंतजार करने की मुद्रा में ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। यह नई बात नहीं है, ये दिग्गज सोशल मीडिया कंपनियां हर देश में अलग-अलग तरह से व्यवहार करती रही हैं। भारत में भी इनके काम करने की गति कुछ धीमी या अलहदा रही है। आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

क्या ये कंपनियां भारत की उदारता का अधिकतम लाभ लेना चाहती हैं? क्या ये कंपनियां भारतीयों के अधिकार और सम्मान की रक्षा के प्रति पूरी तरह सचेत हैं? क्या इन कंपनियों की सच्चाई जांचने की नीति पक्षपाती रही है? क्या फेक न्यूज के खिलाफ ट्विटर की नीतियां कमजोर रही हैं? यदि यह कंपनी पहले से ही सचेत होती, तो यह नौबत ही नहीं आती। अब होगा क्या? जब भी कोई गलत या प्रतिकूल खबर ट्विटर पर चलेगी, तब ट्विटर को भी दोषी ठहराया जा सकेगा। उसके अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकेगी। अत: ट्विटर या सोशल मीडिया की किसी भी कंपनी को सावधान रहना चाहिए, ताकि भारत जैसे उदार या लचीले देश में अब तक मिलती रही सुरक्षा उन्हें सतत जारी रहे। यह समय विवाद बढ़ाने का नहीं, बल्कि समाधान तलाशने का है, ताकि लोगों को यह एहसास हो कि इन कंपनियों को भारत की परवाह है।