14-10-2020 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:14-10-20

Date:14-10-20

Auction stations

This year’s Economics Nobel goes to work with real world applications in modern markets

TOI Editorials

An auction is a common way to sell something. At first glance, it’s simple to follow and implement. That, however, is deceptive. Auctions have evolved into highly sophisticated tools to sell a range of things. They span auction generated advertisements which appear each time a search engine such as Google is used, to the trillions raised for the government by RBI through bond auctions. This year’s Nobel awardees for economics, Robert Wilson and Paul Milgrom, have been recognised for their pioneering work in both auction theory and design. It’s richly deserved.

The success of an auction depends mainly on three things. The rules which govern the process, the bidders’ idea of the value of the auctioned item and the information asymmetry among bidders about the item. Wilson, beginning 1960s, and Milgrom in the 1980s, spelt out how these three aspects interact. What’s unusual is that the winners collaborated to build real world applications arising out of their theoretical work. The best known of their applications is the Simultaneous Multiple Round Auction (SMRA) method used in the US in 1990s for telecom auctions. SMRA has been used elsewhere, including in India.

A criticism levelled against auctions is that results can be suboptimal. It’s misplaced. The success of an auction depends crucially on the aim of the auction. For example, if a charity aims to raise the highest possible amount of money by auctioning memorabilia of a sports celebrity, there’s hardly anything that can go wrong with the design. On the other hand, if a government that wants to auction telecom spectrum has more than one goal, challenges will be plentiful. One of those challenges, in the Indian experience, is to protect potential revenue by preventing collusion among bidders.

In India, it’s been addressed by a floor price for bids. This method spawns another set of problems such as failed auctions because the floor price is too high. Another challenge is the winner’s curse, where the winning bid is based on an overestimate of value. Auction design remains work in progress because contexts and aims keep changing. Also, the very nature of what’s sold evolves with technological advancement. Search engine advertisements were inconceivable 50 years ago when Wilson was building the theoretical foundation. The award is a reminder of the work that has gone into the scaffolding supporting many modern markets.

Date:14-10-20

When the ‘Steel Frame’ chokes

Officials at Hathras failed to act objectively, professionally and in a bona fide manner

Anjali Prasad , [ The writer, a former IAS officer, retired as Indian Ambassador to the WTO ]

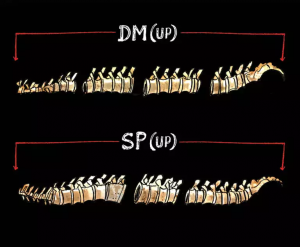

To the first batch of the IAS, on April 21, 1947, the architect of the ‘steel frame’, Sardar Patel, had said “It will be your bounden duty to treat the common man in India as your own.” Did the DM and SP, Hathras, pass this test? They failed miserably.

It is no one’s case that such incidents can be prevented at all times. This one though, perhaps could have been. Given the bereaved family’s vulnerability in the caste equation in the village, history of enmity and a police complaint, such an incident was perhaps waiting to happen. The DM and SP should have kept a close watch and taken necessary preventive action.

But even so, once it did happen, it was their duty to act professionally with sensitivity, honesty and integrity. As per medical advice, the victim should have been sent to Delhi for the best possible treatment; proper tests should have been conducted to establish the crime and the family should not have been kept away. None of this was ensured. What was done was too little, too late.

Covering up seems to have been the first instinct of the administration. The attempt backfired with a news reporter filming the scene of the rushed cremation. The images on television threw open a most shameful and inhuman cover up. Attired in full riot gear with hundreds of policemen deployed on the spot, the DM was seen to be taking his dereliction of duty and insensitivity to a new low.

If a threat to law and order was apprehended, the administration cannot be faulted for the imposition of Section 144 of the Criminal Procedure Code. The visibly large force could have been deployed in and around the village along with magistrates to maintain calm. The cremation could then have been done in accordance with the family’s wishes.

Thereafter, instead of locking up the family, entry at the barricade could have been regulated through adequate deployment of police and magistrates. Use of force is always an option in case of breach of law and order, and we should be prepared for it. But it is certainly not the first option.

Also, while the affected family was denied their right to speak to the media and others who came to meet them, a panchayat with a large crowd making inflammatory statements was allowed to go on in favour of the accused. What happened to Section 144 or Covid laws then? As though this was not enough, the DM was seen and heard intimidating the affected family.

From the conduct of the two officers, it almost seems that they were batting for the accused who were from the upper caste, which is in a majority in the village. The sequence of events also seems to suggest an attempt at destruction of evidence, perhaps to save the perpetrators.

In such a situation, the affected family obviously cannot have any confidence in the administration ensuring their security. They are so totally outnumbered in the village by the upper castes that their very survival could be in danger. This is the reality of caste and communal equations on the ground in the state.

The officers not only failed in their duty towards the affected family, but also in acting objectively, professionally and in a bone fide manner when managing this incident. In a district, the buck stops with the DM and the SP. They cannot hide behind pressure from any quarter. Pressure has and will always exist to a greater or lesser degree. It is how we deal with it that shows our mettle as civil servants.

None of the chairs we occupy are worthy enough to let down those who look up to us for justice, fair play and support. Therefore, disciplinary proceedings need to be initiated forthwith against the DM and SP, leading to exemplary punishment so that it serves as a wake-up call for others in similar positions.

An inquiry must also be conducted to ascertain whether these officers need to be proceeded against in a criminal case. While the SP and other concerned police officers have been suspended, it is puzzling as to why the DM still retains his position. In any case, suspension or transfer is no punishment. It is merely a temporary step to douse the fire.

Public memory is short. We all know how fast ‘fast-track courts’ are. Soon the matter will be consigned to the piles of many pending cases unless the new (hopefully) administration takes it up and pursues it strongly. The same DM and SP will also be reinstated (unless punished) and it will be business as usual till the next such case (God forbid) comes along.

GST Spat Should Not Turn Ugly

ET Editorials

The tussle over GST compensation to states strains the federal fabric. Eight Opposition-ruled states have rejected the Centre’s offer that they compensate themselves for shortfall in GST collections by borrowing from the market. The Centre has gone ahead and permitted 20 states to borrow a combined `68,825 crore. While laying their hands on the wherewithal to spend is an overriding consideration for the states, the principle that the Centre would compensate them for any shortfall in GST collections till 2022 must be honoured as well. Otherwise, trust across the federal divide would dissipate. The simple solution is for the Centre to borrow the needed amount and devolve it to the states.

The Centre’s argument that borrowing from the market to pay states for the shortfall would push up bond yields and increase borrowing costs is flawed. Whether from the Centre or the states, the total public sector borrowing requirement is what matters to the market. The Centre’s borrowing cost was about 50-75 basis points lower than state government borrowing costs in the first bond auction in April this year. Therefore, if the Centre were to do the borrowing, the interest burden on the government system would be lower in the years to come. The GST Compensation Act 2017 — that guarantees a 14% annual growth in tax revenues for the states from the amount collected by them in 2015- 16 for five years till 2022 — specifies some cesses to finance the compensation. But it does not say that such compensation should be made only from the proceeds of the cess. The cess on coal is one more source that the government has conveniently tapped to compensate states. The government must find other ways to compensate states.

Setting up a dispute settlement body to advice the GST Council is an idea whose time has come. Its reasoned opinion would facilitate a consensus. States, on their part, must put their finances in order, for example, by settling their electricity dues to power generators and paying outstanding dues to vendors and suppliers.

‘Freedom of speech is being mauled’

Vital distinction between free speech, sedition is being lost sight of by establishment

Madan B Lokur, [ Edited excerpts from the BG Verghese Memorial Lecture delivered on October 12 by former Supreme Court Justice Madan Lokur, organised by The Media Foundation. ]

A gradual erosion of one of our most precious fundamental rights — the right to freedom of speech and expression — is adversely impacting the liberty of all those who dare to speak up. Our freedom of speech is being mauled, through twisting and turning the law if not abusing it altogether. In my opinion, one of the worst forms of curtailment of the freedom of speech is charging a person with sedition. In 1962, a Constitution bench of the Supreme Court … drew a correlation between sedition and violence, sedition and inciting violence, and sedition and tendency to incite violence — not just simple violence but violence of such a degree as to bring it within the purview of public disorder. So, when you have rival gangs confronting each other and one of them shouts “maro”, a law-and-order situation of rioting and attempt to murder arises, not of sedition. However, depending on the occasion and context, when a speaker raises a slogan at a public gathering of supporters by shouting “goli maro”, a charge could possibly be laid of tending to incite violence or incitement to violence and raising a public order issue rather than a law-and-order issue. The distinction is quite clear.

When there is a call to protest for a cause without any incitement to violence, it would not be sedition under any circumstances. For example, when a call was made for large numbers to assemble on the lawns of India Gate to protest against the rape and murder of Nirbhaya, or when India Against Corruption peacefully protested on the Ram Lila grounds, the organisers could not be held liable for sedition. This is extremely important for distinguishing between free speech and sedition, but unfortunately the distinction is being lost sight of by the establishment.

In recent years, new methods of silencing speech have been introduced: Attribute something to a speaker that he or she never said. A doctor delivered an address to students of the Aligarh Muslim University sometime in December 2019 criticising the Citizenship Amendment Act and the National Register of Citizens. Over one month later, he was arrested for making a provocative speech. About 10 days later, he was granted bail but was not released. Immediately thereafter, he was kept in preventive detention under the National Security Act. The doctor challenged his preventive detention in the Allahabad High Court and by a judgment and order passed on September 1, the preventive detention order was quashed. The HC concluded that the detenu was alleged to have said things which he did not. For example, while he spoke of national integrity, he was accused of promoting hatred; while he deprecated violence, he was accused of promoting violence. Another recent case on the same subject of attribution is that of a student activist, accused among things, of attempt to murder and making an inflammatory speech and inciting violence. The Delhi High Court granted her bail after three months and noted that the prosecution had “failed to produce any material that she in her speech instigated women of particular community.”

These cases lead to a frightening inference that if a citizen says something that is not even distasteful, he or she can be arrested on the basis of a fairy tale. If that person does not say anything at all but is a thorn in the flesh of the establishment, she can still be arrested and detained on some trumped up charges.

If you are old enough, please compare it to the period between 1975 and 1977 when persons were jailed for allegedly threatening the internal security of the country, without any evidence in this regard. We are gradually witnessing a somewhat similar situation… the only difference being that during the Emergency, the alleged threat was to our internal security and today the alleged threat is to the sovereignty and integrity of the country.

The National Crime Records Bureau (NCRB) started keeping a record of sedition cases in 2014 and every year has seen a spike in sedition cases. Figures for 2019 recently released by the NCRB reveal a 30 per cent increase. Almost every state seems to have weaponised sedition as a means of silencing critics. In an absolutely peaceful atmosphere, a teenager in Bengaluru raised a particular slogan three times and this resulted in her arrest on charges of sedition. She spent four months in jail before she was granted bail. Again in Karnataka, as many as 85 schoolchildren were interrogated by the police concerning a play in which a child recites what the authorities found to be an objectionable dialogue. The mother of the child and the teacher who oversaw the play were charged with sedition and arrested.

While it is important for each of us to exercise our fundamental rights within reasonable limits laid down by law, there is a greater obligation on the establishment to ensure that the laws are not misused or abused in such a manner that citizens are deprived of fundamental rights that impact their liberty. It is time for the establishment to realise that the people of this country mean well, and in any democracy, there are bound to be different points of view. These must be respected — otherwise the fabric of our society might disintegrate, and fraternity, one of the key words in the preamble to our Constitution, might just become another dead idea.

Crisis in Caucasus

Azerbaijan, Armenia and the Karabakh rebels should go back to the ceasefire

Editorial

The ongoing fighting between Armenian rebels and the Azerbaijani Army in Nagorno-Karabakh, a self-declared republic within Azerbaijan, risks becoming a wider regional conflict. Though Armenia and Azerbaijan agreed to a Russia-mediated ceasefire last week after days of fighting, the truce crumbled immediately amid a blame game. Whatever the truth is, an emboldened Azerbaijan, backed by Turkey, seems determined to press ahead with its offensive. The conflict over Nagorno-Karabakh is decades old. The region, largely populated by ethnic Armenians, is located within the international boundaries of Azerbaijan. Under the Soviet Union, it was an autonomous province that was part of the Azerbaijan republic. In 1988, when the Soviet power was receding, the regional assembly in Nagorno-Karabakh voted to join Armenia, triggering ethnic clashes. After the Soviet disintegration in 1991, Armenia and Azerbaijan went to war over this largely mountainous, forested enclave. By the time a ceasefire was reached in 1994, the rebels, with support from Armenia and Russia, had established their de facto rule and extended their influence to the Armenian border. Ever since, the border has remained tense.

What makes the clashes now far more dangerous is the external intervention. Turkey has called Armenia a threat to peace in the region; the Azeris and Turks share ethnic and linguistic bonds. Also, the pre-Soviet Azerbaijan was a local ally of the Ottomans when they invaded Transcaucasia in the last leg of World War I. For Turkey, which, under President Recep Tayyip Erdoğan, is trying to expand its geopolitical reach to the former Ottoman regions, the conflict over Nagorno-Karabakh is an opportunity to enter the South Caucasus. Turkey also has a particularly bad relationship with Armenia. But its problem is that Armenia is a member of the Russia-led Collective Security Treaty Organization (CSTO). Russia enjoys good economic and defence ties with both Armenia and Azerbaijan. But Armenia, as a CSTO member and host to a Russian military base, has more weight. In a wider conflict, Armenia could trigger Article 4 of the CSTO treaty and ask for Russian help. And if Moscow responds favourably, that would pit Russia against Turkey, a NATO member. Russia, already involved in military conflicts in Syria, Ukraine and Libya, may not like opening another front. That is why it has re-emphasised its neutrality and hosted talks in Moscow for a truce. But it will be forced to take sides if the conflict spills into Armenia. Both sides should understand the volatile situation and call off the hostilities. Nagorno-Karabakh has in the past witnessed large-scale ethnic violence. Instead of risking a regional war, Azerbaijan, Armenia and the Karabakh rebels should go back to the ceasefire and open up diplomatic channels.

Date:14-10-20

A concerted attack on RTI

The worst blow to the right to information regime has come in the form of a persistent attack on the transparency watchdogs

Anjali Bhardwaj and Amrita Johri are members of the National Campaign for Peoples’ Right to Information

This year marks 15 years of the enactment of the Right to Information (RTI) law, which has empowered millions to assert their citizenship and show truth to power. It was a vibrant grassroots movement, led not just by the educated elite but the working poor across the country, that eventually resulted in the passage of the historic law in 2005.

The right to information has been upheld by the Supreme Court as a fundamental right flowing from Article 19 of the Constitution, which guarantees every citizen the right to free speech and expression. Without access to relevant information, people’s ability to formulate opinions and express themselves meaningfully is curtailed. Since its enactment, the RTI law has been used by people to seek information to actively participate in decision-making processes and hold governments accountable.

The potential of the law

Every year nearly six million applications are filed under the RTI Act, making it the most extensively used transparency legislation in the world. National assessments have shown that a large proportion of these are filed by the poorest and the most marginalised who have understood the tremendous potential of the law to empower them to access their basic rights and entitlements, especially in the absence of effective grievance redress mechanisms to address service delivery failures. During the COVID-19 crisis too, the law has been widely used to seek information about availability of medical facilities, like ventilators and ICU beds, and to hold government departments accountable for delivery of foodgrains and social security benefits meant for those in distress, including migrant workers.

The RTI Act has also been put to effective use by public-spirited citizens to shine the light on corruption and arbitrary abuse of power by the state. People have used it to question the highest offices. Information has been accessed about the anonymous electoral bonds though which thousands of crores have been channelled into political parties. The Prime Minister’s Office has been queried about the expenditure of the PM CARES Fund set up to provide relief during disasters like the current pandemic.

By giving every citizen of India the right to access government files and records, the law has potentially created 1.3 billion whistleblowers and auditors. It has empowered citizens to question those who govern and hold them to account. Consistent attempts by governments to denigrate the law bear testimony to this tilting of the balance of power.

Attack on the transparency watchdogs

The worst blow to the RTI regime has come in the form of a persistent and concerted attack on the transparency watchdogs set up under the law. Information Commissions at the Centre and in the States are the final adjudicators empowered to act against violations of the legislation. In 2019, regressive amendments were made to the RTI Act which did away with statutory protection of fixed tenure and high status conferred on the commissioners. Despite stiff opposition within and outside Parliament, the government pushed the RTI (Amendment) Act which allows the Central government to determine the tenure and salaries of all Information Commissioners, signalling that directions to disclose inconvenient information could invite adverse consequences.

The functioning of commissions has been severely impeded by governments not appointing Information Commissioners in a timely manner. Vacancies in Information Commissions lead to large backlogs of appeals/complaints and long delays in the disposal of cases, effectively frustrating the people’s right to know. The track record of the BJP-led government at the Centre has been particularly abysmal. Since May 2014, not a single commissioner of the Central Information Commission (CIC) has been appointed without citizens having to approach courts. Despite Supreme Court orders to fill all vacancies, six out of 11 posts of commissioners are currently vacant in the CIC, including that of the chief. The CIC is headless for the fifth time in the last six years! State governments appear to have adopted a similar strategy. Eight State Information Commissions are functioning without a chief. Two commissions — Tripura and Jharkhand — are totally defunct with no commissioners.

The right to question is the hallmark of a democracy. Any attack on the RTI law, which has empowered citizens to question those in power, is an attack on the foundation of our democratic republic. It is a clear reflection of the lack of political will of governments to be answerable to the people of the country.

As the RTI law completes 15 years, it is again time for those whom it empowers — the citizens — to assert themselves and protect their fundamental right to information, which they attained after a long struggle.

स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च निवेश है, स्वास्थ्य पर खर्च किया पैसा 9 से 20 गुना रिटर्न देता है

डॉ. चन्द्रकान्त लहरिया , ( नेशनल प्रोफेशनल ऑफिसर, डब्ल्यूएचओ )

आज से लगभग दो दशक पहले तक दुनिया के लगभग सभी मध्यम और निम्न आय के देश स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को अपव्यय मानते थे। साल 2001 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बनाए गए ‘कमीशन ऑन मैक्रो इकॉनॉमिक्स एंड हेल्थ’ ने इस बात के पुख्ता सुबूत दिए कि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च व्यय नहीं बल्कि एक बेहतरीन निवेश है।

इसके बाद दुनिया के कई देशों ने स्वास्थ्य खर्च को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धताएं दिखानी शुरू कीं। 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में भारत ने वर्ष 2010 तक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च, सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। भारत में स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, इसलिए 2002 की नीति में प्रस्ताव था कि राज्य सरकारें भी 2010 तक स्वास्थ्य पर खर्च सालाना बजट 7 प्रतिशत तक करें।

दुनिया भर में बाद के वर्षों में स्वास्थ्य पर सरकारी वित्त खर्च का महत्व और समझा गया। 2013 में विशेषज्ञों ने नए प्रमाण दिए कि स्वास्थ्य पर खर्च किया गया हर डॉलर या रुपया 9 से 20 गुना रिटर्न देता है। भारत में सरकारों ने 2002 से 2015 तक स्वास्थ्य पर कई नए कदम उठाए जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इस सबके बाबजूद 2015-16 तक देश में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च मात्र 1.0 से 1.18 प्रतिशत तक और राज्य सरकारों का खर्च 4.5 से मात्र 5 फीसदी तक ही पहुंचा। 2017 में नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में एक बार फिर 2025 तक स्वास्थ्य पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत और राज्यों के सालाना बजट का 8 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया।

कुछ सप्ताह पहले कई देशों के पहली तिमाही के आर्थिक वृद्धि के अनुमान जारी किए। महामारी के चलते दुनिया भर में अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। भारत में पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में आर्थिक विकास दर (वर्ष पर वर्ष) में 24% गिरावट आई है। यह पिछले 24 वर्षों में किसी भी तिमाही के लिए सबसे अधिक गिरावट है। चीन को छोड़कर सभी देशों की अर्थव्यस्थाए गिरी हैं। 2014-15 में इबोला महामारी ने तीन पश्चिम अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था को लगभग 10-12% तक सिकोड़ दिया था। महामारी के दौरान आर्थिक मंदी, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के जुड़े हुए होने का एक और प्रमाण है। लोग मानव पूंजी हैं, जो स्वास्थ्य (और शिक्षा) पर निवेश को आर्थिक विकास का आधार बनाता है।

नोबेल पुरस्कार विजेता एंगस डीटन ने अपनी 2013 की पुस्तक ‘महान पलायन : स्वास्थ्य, धन और असमानता की उत्पत्ति’ में उन्नीसवीं शताब्दी के कोलेरा महामारी और बीसवीं शताब्दी के फ्लू महामारी का विश्लेषण किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि कोलेरा, फ्लू महामारी तथा संचारी रोगों को अधिकांश यूरोपीय देशों ने आर्थिक विकास के लिए खतरा के रूप में देखा। इन देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने पर निवेश करना शुरू किया। पिछले दशकों में यूरोप में तेजी से बढ़ी जीवन प्रत्याशा और आर्थिक वृद्धि, दोनों ही मजबूत स्वस्थ्य सेवाएं और स्वस्थ जनमानस के होने से हुई है।

कोविड-19 अभी जारी है और महामारी को रोकना तथा अर्थव्यवस्था को पटरी लाना, दोनों समय की जरूरत है। लेकिन ऐसा करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना होगा और इन पर सरकारी निवेश बढ़ाना होगा। कुछ विचार चल रहे हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग ने पहली बार स्वास्थ्य के लिए उच्च-स्तरीय कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने भी स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात कही है। पहली बार वित्त आयोग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य के ऊपर एक सम्पूर्ण चैप्टर होगा। लेकिन पहले भी प्रस्ताव रखे गए है, लेकिन अमल नहीं हुआ है। महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौती को अवसर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते स्वास्थ्य सुधार के लिए रखे गए राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के प्रस्तावों को अमली जामा दिया जाए।

दांव पर संयुक्त राष्ट्र की साख

हर्ष वी पंत , ( लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हैं )

संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की स्थापना के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के बीच यह बात खासी अखरती है कि विश्व को बहुपक्षीय बनाने की कवायद अधर में लटकी हुई है। तमाम देश बहुपक्षीयता में भरोसे की पैरवी तो करते हैं, लेकिन वह उनके आंतरिक अंतर्विरोधों का ही शिकार होकर रह गया है। यह बहुपक्षीय ढांचा दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। यह संभवत: कोविड-19 के बाद बना सबसे अहम वैश्विक ढांचा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यह कहकर इस विडंबना को दर्शाया कि जब बहुपक्षीयता की सबसे अधिक मांग थी तो अवसर गंवा दिया गया। अब चूंकि पूरी दुनिया एक बड़ी महामारी से जूझ रही है तो यह समय बहुपक्षीयता के अवमूल्यन के बजाय एक समग्र समाधान की दिशा में उसके उन्नयन का पड़ाव बनना चाहिए। कुछ मामलों में बहुपक्षीयता का संकट हैरान नहीं करना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना वैश्विक ढांचा अपने समय की परिणति ही था। ढांचागत वास्तविकताओं में बदलाव का दबाव प्रत्यक्ष दिख रहा है। संस्थान, प्रावधान और प्रक्रियाओं को विभिन्न मोर्चों पर चुनौतियों से दो-चार होना पड़ रहा है। केवल चीन ही इस ढांचे को चुनौती नहीं दे रहा, जो यह मानता है कि इसका निर्माण तब हुआ, जब वह खुद परिदृश्य से बाहर था, बल्कि इसे उस अमेरिका से भी चुनौती मिल रही है, जिसके साये में यह बना और फला-फूला। अमेरिका का भी यथास्थिति से मोहभंग होता जा रहा है।

एक ऐसा उदार ढांचा जो करीब सात दशकों से अधिक समय तक दुनिया भर में शांति एवं समृद्धि का मूल रहा, उसमें आज की साझा चुनौतियों के लिहाज से प्रभावी समाधान उपलब्ध कराने में बढ़ती अक्षमता एक बड़ा विचलन है। इससे भारत जैसे देशों के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य हो गया है कि वे एक ऐसी दुनिया में जहां विश्व की महाशक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष और तीखा हो गया है, वहां अपने हितों के लिए किसी वैकल्पिक रणनीति पर विचार करें। इस दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण रहा। यह केवल इसी कारण महत्वपूर्ण नहीं था कि इसमें बहुपक्षीय ढांचे के मौजूदा स्वरूप के समक्ष कुछ चुनौतियों का उल्लेख था, बल्कि यह इस वजह से भी अहम था कि उसमें भारत के नजरिये में बदलाव का संकेत भी समाहित था। अब नई दिल्ली न केवल वैश्विक ढांचे को आकार देने में अपनी महत्ता को दर्शा रही है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर रही है कि भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय ढांचे की साख और विश्वसनीयता ही दांव पर है।

मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को ‘विश्वास के संकट’ के आलोक में आत्मविश्लेषण की चुनौती दी। उन्होंने संस्थान को उसकी कमजोरियों को लेकर चेताते हुए बहुपक्षीयता के ऐसे नए ढांचे की पैरवी की, जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए, जिसमें सभी पक्षों को आवाज उठाने का अवसर मिले, जहां समकालीन चुनौतियों का समाधान निकले और मानवीय कल्याण पर ध्यान केंद्रित हो। अगले साल की शुरुआत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चयनित गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत का दो वर्षीय कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। इस प्रकार नई दिल्ली ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से सामने रख दिया है। मौजूदा कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया उससे जूझ रही थी, तब संयुक्त राष्ट्र की अक्षमता के लिए मोदी ने संस्था को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूछा भी कि महामारी के खिलाफ एकजुट लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र कहां खड़ा है? उसकी आवश्यक एवं प्रभावी प्रतिक्रिया कहां है? वास्तव में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया, प्रक्रिया और प्रकृति में सुधार वक्त की जरूरत हो चले हैं। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा कार्यसंचालन में एक ऐसे देश की सक्रियता-सहभागिता की संभावनाओं को लेकर भी सवाल किया, जिसने दुनिया में शांति स्थापना के लिए सबसे ज्यादा सैनिकों की शहादत दी और जिस देश के 130 करोड़ नागरिकों का संयुक्त राष्ट्र के प्रति अपार सम्मान होने के साथ ही उस पर अटूट विश्वास भी है। इस सवाल का मर्म यही था कि आखिर संयुक्त राष्ट्र की निर्णय प्रक्रिया से कब तक भारत को दूर रखा जाएगा? एक ऐसे देश को, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां विश्व की 18 फीसद आबादी रहती है, जहां कई भाषाएं-बोलियां हैं, विभिन्न धर्म और मतावलंबी हैं, जो सदियों तक दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था था और सैकड़ों वर्ष तक विदेशी शासन के साये में रहा।

मोदी ने यह भी पूछा कि उस देश को आखिर कितना इंतजार करना पड़ेगा, जहां खुद ऐसे आधारभूत बदलाव आकार ले रहे हों, जो दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। इससे उनका आशय यूएन में सुधारों को लेकर भारत में बढ़ती बेचैनी से था। वैसे भी भारत में तमाम लोग यही मानते हैं कि यदि वैश्विक बहुपक्षीय ढांचा स्वयं में आवश्यक सुधार करता भी है तो क्या वह नए भू-राजनीतिक तनाव और नई सुरक्षा चुनौतियों के समाधान में सक्षम होगा?

इस प्रकार मोदी की टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र के लिए दो-टूक चेतावनी है कि वैश्विक बहुपक्षीय ढांचे में भारत के विश्वास के बावजूद निर्णय प्रक्रिया में उसकी अनुपस्थिति और वास्तविक सुधारों के अभाव में नई दिल्ली को दूसरे विकल्पों पर विचार करना पड़ सकता है। इसकी शुरुआत भी होने लगी है। आज बहुपक्षीय ढांचा खंडित है। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद सुरक्षा तानेबाने का संबंध मुख्य रूप से यूरोप और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा पर केंद्रित था। आज हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक एजेंडे को तय कर रहा है। वैश्विक संस्थागत ढांचे में भी यह संदर्भ एवं तर्क प्रतिबिंबित होना चाहिए, खासतौर से ऐसे समय में जब कमजोर होते संयुक्त राष्ट्र के चलते कई भिन्न-भिन्न किस्म के मंच आकार ले रहे हैं। ये मंच न केवल पारंपरिक सुरक्षा मसलों से निपटने में, बल्कि कोरोना महामारी जैसे गैर-परंपरागत मुद्दों से निपटने में कहीं अधिक कारगर और प्रभावी साबित हो रहे हैं।

भारत जैसा देश जो अपनी भूमिका के दायरे में विस्तार का आकांक्षी है, उसके लिए यह निर्णायक पड़ाव है। यदि कोई बहुपक्षीय-वैश्विक ढांचा भारत के हितों को सुरक्षित नहीं रख सकता तो नई दिल्ली को नए विकल्प तलाशने होंगे। यह प्रक्रिया पहले से शुरू भी हो गई है।

Date:14-10-20

Date:14-10-20

खत्म हो गतिरोध

संपादकीय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नीति-निर्धारक संस्था जीएसटी परिषद की एक और बैठक क्षतिपूर्ति के मसले पर किसी सर्वसम्मत फैसले के बगैर ही खत्म हो गई। इस गतिरोध का असर महामारी से निपटने में जुटे राज्यों पर जरूरी खर्चों का इंतजाम करने की क्षमता पर पड़ेगा। इससे न केवल महामारी के खिलाफ जारी जंग में भारत कमजोर पड़ेगा बल्कि आर्थिक बहाली में भी देर होगी। यूं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महज ‘मतभेद’ बताकर इसे अधिक तूल न देने की कोशिश की है लेकिन साफ है कि यह गतिरोध ऐसे समय में केंद्र एवं राज्यों के संबंधों को प्रभावित कर रहा है जब उन्हें तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इस पर किसी की क्या राय है, बात यह है कि इससे किसी की भी मदद नहीं हो रही है। जीएसटी संग्रह में राज्यों की हिस्सेदारी में इस साल 3 लाख करोड़ रुपये तक की कमी आने की आशंका है। लेकिन राज्यों को नुकसान होने पर दिए जाने वाले मुआवजे के लिए संकलित उपकर महज 65,000 करोड़ रुपये ही होगा जिससे 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी रह जाएगी।

केंद्र ने राज्यों के समक्ष दो विकल्प रखे हैं। पहले विकल्प में केंद्र 1.1 लाख करोड़ रुपये की उधारी जुटाने में मदद करेगा। इस उधारी पर मूलधन एवं ब्याज दोनों का ही पुनर्भुगतान क्षतिपूर्ति उपकर को 5 वर्षों की अधिकतम सीमा से आगे बढ़ाकर किया जाएगा। दूसरे विकल्प के तहत राज्य समूची राशि उधार ले सकते हैं लेकिन उन्हें ब्याज का बोझ उठाना होगा। केंद्र सरकार का कहना है कि 30 में से 21 राज्यों ने पहले विकल्प को चुना है और वे इस प्रक्रिया में तेजी लाना चाहते हैं। वहीं बाकी राज्य इसके पक्ष में नहीं हैं। कुछ राज्यों ने तो यह जानना चाहा है कि उधारी की रकम 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक क्यों नहीं हो सकती है?

ऐसी खबरें हैं कि कुछ राज्य सरकारें इस मुद्दे के समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने के बारे में भी सोच रही हैं। लेकिन इससे परहेज करना चाहिए क्योंकि यह मसले के समाधान में और देर करेगा जो राज्यों की फौरी जरूरत के माकूल नहीं होगा। राज्यों को यह विवाद जीएसटी परिषद के भीतर ही निपटाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यह एक राजनीतिक समाधान भी है। राज्य सरकारों के पास ऐसी शिकायत करने के वाजिब कारण भी हैं क्योंकि केंद्र ने मुआवजे के विकल्प तैयार करते समय उनसे समुचित विचार-विमर्श नहीं किया। ध्यान रहे कि जीएसटी परिषद की आठवीं बैठक में दिवंगत अरुण जेटली ने राज्यों को आश्वस्त किया था कि क्षतिपूर्ति फंड अपर्याप्त होने पर जीएसटी परिषद ही अतिरिक्त संसाधन जुटाने के तरीके पर फैसला करेगी जिसमें एक विकल्प बाजार से उधारी जुटाने का भी होगा। लेकिन असल में चीजें इस तरह आगे नहीं बढ़ी हैं। सरकार की इस दलील को मान लेना भी गलत है कि केंद्र्र द्वारा उधारी जुटाने का वृहद-आर्थिक पहलुओं पर गहरा असर होगा। केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों वित्तीय बचत के एक ही समूह से उधारी जुटाते हैं लेकिन तमाम वजहों से केंद्र सरकार को अनुकूल दरों पर उधार मिल जाता है। इसी के साथ कुछ राज्यों की यह मांग भी गैरवाजिब है कि कोविड महामारी जैसी अभूतपूर्व एवं असाधारण स्थिति में भी जीएसटी राजस्व पर उन्हें पूर्ण संरक्षण दिया जाए। इस वित्त वर्ष में राज्यों का जीएसटी से इतर राजस्व 14 फीसदी की दर से नहीं बढ़ रहा है। इस तरह केंद्र एवं राज्यों दोनों को ही अधिक व्यावहारिक रुख अपनाते हुए बीच का रास्ता तलाशने की जरूरत है। केंद्र सरकार को इसमें आगे बढ़कर पहल करनी होगी। यह ध्यान रखना होगा कि चालू वर्ष और शायद अगले साल भी राजस्व संग्रह में कमी की भरपाई के लिए अधिक उधारी लेने पर उपकर शुल्क का दायरा बढ़ जाएगा। ऐसा होने से अनिश्चितता पैदा होगी और कारोबारी माहौल पर भी असर पड़ेगा।

डिजिटल युग की चुनौतियां

निरंकार सिंह

पिछले लगभग तीन सौ सालों में दुनिया में जो बदलाव आया, उसके पीछे प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 1750 में हुई औद्योगिक क्रांति ने तो दुनिया की तस्वीर ही बदल डाली। यह वही समय था जब भाप और डीजल इंजन के आविष्कार के बाद औद्योगिक क्रांति हुई थी। 1750 में दुनिया का जीडीपी तमाम हिस्सों में खासकर एशिया, यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में बराबर सा था। प्रति व्यक्ति आमदनी और जीवन की गुणवत्ता के लिहाज से उतनी ज्यादा गैर बराबरी नहीं थी, जितनी अब है। फिर औद्योगिक क्रांति ने इसे पूरी तरह बदल डाला। और गुजरी सदी में तो हमारे पास नलों में पानी, गर्म पानी, कारें, एअर कंडीशनर जैसी विलासिता की हर वह चीज थी, जिसके आज हम आदी बन चुके हैं।

लेकिन पिछले सत्तर साल के दौरान दुनिया में नए-नए तकनीकी आविष्कारों और खोजों ने इंसान के जीवन को काफी बदल डाला है। फिर चौथी औद्योगिक क्रांति जिसे डिजिटल क्रांति के नाम से जाना जाता है, ने तो आर्थिक वृद्धि का नया इतिहास लिख डाला। पूरी दुनिया आज इसी डिजिटल क्रांति का लाभ ले रही है। 1990 के दशक के बीच से लेकर 2000 के दशक के बीच तक ऐसा हुआ था और इसमें बहुत कुछ श्रेय पर्सनल कंप्यूटर को दिया जाता है। तबसे हम इसका उपयोग कर रहे हैं। पर हमें आर्थिक समृद्धि का वह स्तर हासिल नहीं हुआ जो डिजिटल तकनीक की वजह से ज्यादा बराबरी से बंटा हुआ हो सकता था। इसलिए हमें और ज्यादा व्यापक तकनीक की जरूरत है। इसकी एक झलक माइक्रोसाफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने अपनी किताब ह्य हिट रिफ्रेशह्ण में पेश की है। इसमें यह बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग से किस तरह आपकी जिंदगी बदलने वाली है।

अब सवाल है कि प्रौद्योगिकी को ऐसा कैसे बनाया जा सकता है कि और ज्यादा लोगों को यह ज्यादा कुदरती ढंग से सुलभ हो। यह तब संभव होगा जब कंप्यूटर आप की आंखों के सामने होगा और आप असल दुनिया और आभासी दुनिया में फर्क तक नहीं कर पाएंगे। यह मिश्रित यथार्थ दुनिया होगी। यह बुनियादी स्थानांतरण और बदलाव का एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू मेधा या कृत्रिम मेधा है। यह इंसान की जिंदगी और परिवार के साथ-साथ समाज के लिए मायने रखती है। इसलिए अर्थव्यवस्थाओं पर इसका व्यापक असर पड़ने जा रहा है। इसका आखिरी पहलू यह है कि हम कंप्यूटिंग इंटरफेस और तजुर्बों की इस भरमार को और ज्यादा पैदा करना चाहते हैं, हर उस चीज को जो कृत्रिम मेधा की ताकत से चलती है।

आने वाला वक्त क्वांटम कंप्यूटिंग का है। दुनिया के हजारों वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। इसमें भौतिकी, गणित और कंप्यूटर विज्ञान की बुनियादी कामयाबियों को जोड़ कर कंप्यूटिंग के एक नए रूप को ईजाद करने का लक्ष्य है। प्रौद्योगिकी के इन आने वाले बदलावों के आपसी मिलन के बारे में सोचने का एक तरीका यही है। मिश्रित यथार्थ प्रौद्योगिकी के साथ कंप्यूटिंग का सबसे शानदार तजुर्बा माइक्रोसाफट जैसी कंपनियां रच रही हैं। ऐसा तजुर्बा जिसमें डिजिटल दुनिया और आपकी भौतिक दुनिया एक हो जाती है। डेटा, ऐप और यहां तक कि वे संगी-साथी और दोस्त जिन्हें आप अपने फोन या टैबलेट पर चाहते हैं। अब जहां से भी आप उन तक पहुंचना चाहें- चाहे आप दफ्तर में काम कर रहे हों, ग्राहक से मिलने गए हों या कांफ्रेंस रूम में साथियों के साथ मिल कर काम कर रहे हों- हर जगह आपके साथ मौजूद हैं।

कृत्रिम मेधा गहरी और पैनी समझ तथा पूवार्नुमान लगाने की क्षमता के साथ, जिसे अपने दम पर हासिल करना नामुमकिन होता, मानव क्षमता को बढ़ा कर हरेक तजुर्बे को जोरदार बना देती है। आखिर में, क्वांटम कंप्यूटिंग हमें मूर के नियम, जो कहता है कि एक कंप्यूटर चिप में ट्रांजिस्टरों की तादाद हर दो साल में दोगुनी हो जाती है- के दायरों से आगे जाने का सामर्थ्य देती है। ऐसा करने के लिए यह कंप्यूटिंग की हर उस भौतिकी को बदल देती है, जिसे हम आज जानते हैं और दुनिया की बड़ी से बड़ी और सबसे जटिल समस्याओं को हल करने के लिए गणना करने की ताकत देती है। मिक्स्ड रियलिटी (एमआर), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और क्वांटम कंप्यूटिंग (क्यूसी) आज भले ही अलग-अलग स्वतंत्र धाराएं हों, पर भविष्य में वे एक साथ दस्तक देने वाली हैं। प्रौद्योगिकी की इन बहुत सारे रुझानों से जो देश या उसकी कंपनियां चूक जाती हैं, वक्त की दौड़ में उनका पीछे छूटना तय है।

आज हर देश और उसके उद्यमियों के लिए बेहद जरूरी है कि वह अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली प्राथमिकता के तौर पर अपने एजेंडें में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करें। जिन जगहों पर यह हुआ है, उनमें भारत भी शामिल है। भारत में डिजिटल तकनीक का चलन जिस तेजी से बढ़ा है, उससे इसकी प्रासंगिक और उपादेयता और बढ़ गई है। ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक डिजिचल सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके प्रयोग से आर्थिक वृद्धि को रफ्तार मिलने की उम्मीदें बढ़ी हैं। मिसाल के लिए, यह औद्योगिक नीति और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को गढ़ने का अच्छा तरीका है। भारत में तमाम उद्यमशील गतिविधियों के जरिए जो हो रहा है, उसके साथ डिजिटल तकनीक को जोड़ना अपरिहार्य हो गया है। और इस काम को प्राथमिकता के साथ बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। अगर प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं बन पाई तो संरक्षणवादी होने का सिर्फ यही मतलब है कि आप पीछे छूट जाएंगे।

प्रौद्योगिकी की चर्चा अब ज्यादा बड़े पैमाने पर हो रही है। चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अपनाने की बात हो, या नए उद्यम (स्टार्ट-अप) हों, जो असल में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी तौर पर नई चीजें ईजाद कर रहे हैं और वे इसे निर्यात भी कर सकते हैं। पर भारतीय अर्थव्यवस्था का अनूठे तरीके से डिजिटलीकरण हो रहा है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना और इसका व्यापक रूप से उपयोग करना ही मुनाफे पैदा करने की बात है। भारतीय सूचना तकनीक (आइटी) के क्षेत्र में अगला काम यही होना है। यह ज्यादा गहरा और ज्यादा व्यापक है। देश में उद्यमशील ऊर्जा काफी है, देश की प्रतिभा कमाल की है। औद्योगिक नीति के नजरिये से यह जानना है कि आपके लिए प्रौद्योगिकी की तरक्की को बढ़ावा देने के तमाम तरीके क्या हैं, ताकि आप हर जगह और ज्यादा आर्थिक वृद्धि हासिल कर सकें।