13-05-2024 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:13-05-24

Date:13-05-24

India’s Undereducated Young

Millions of students, who have been to good schools and are going to good universities, are growing up on videos not books. There is no big purpose, no real interest in the world or in elections

Chetan Bhagat is an Indian author, columnist and screenwriter

A recent video of students of a private Indian university taking part in a political protest has provided much mirth and laughter online – because of how utterly clueless they appear to be about what their protest is about.

They are carrying placards but just cannot explain these. Indeed, they are unable to string two original sentences together in response to a reporter’s simple questions about their protest.

The specific college and even the cause of the protest are in a way irrelevant to the volumes the video, simultaneously hilarious and sad, speaks about the average Indian college student today. Let’s call them, politely, the undereducated class of India.

To be clear, the video features privileged students. We can assume their parents enrolled them in quality schools before sending them to an expensive private university. These students dress well and carry expensive phones. And yet, once they open their mouth, it all seems to have been for nought.

The internet memes are funny, but this is a serious issue. There is an entire class, probably in the millions, of Indian graduates and would-be graduates who are absolutely sub-par in their ability to think, communicate, understand, analyse or problem-solve anything. They have completed 12 years of school and 3-4 years of college. Yet, as the saying goes, if some students drink at fountains of knowledge, these students just gargle.

Across India, the average college student displays a frightening level of incompetence. It is not about that one village idiot. We are talking about entire villages of idiots. How on earth will we become a viksit country when our young generation refuses to engage their brain? Even as the world adopts artificial intelligence, how do we make do with so much unintelligence?

This is not about the top colleges. Nor is it being said that there are no bright students in India. Indian students have gone on to become unicorn founders, inventors, top lawyers and surgeons. Our top students are amongst the world’s best. However, these are exceptions. When it comes to all students, things are quite dim around the middle of the curve. Surveys indicate that more than half of Indian graduates are unemployable.

Why is this the case? How did the Indian student become so stupid? This too in the privileged class, where they are brought up with relatively high resources? We often blame our outdated educational system. That may partly be the reason for this crisis, but true reasons run deeper. They are hard to listen to. Here are the top three.

The non-thinking family | Many Indian families, even with means, do not encourage their children to read, write, think, analyse, opine and solve problems.

How many middle-class or upper middle-class families sit at the dining table and discuss books, current affairs, global concerns, self-reflection?

Not many. Instead, we discuss the food, how ghee and jaggery are good for us, which achaar is the best, who is getting married to whom, reality shows, cricket, which web series to watch or which Bollywood star or industrialist is getting married.

Worst is when we are on our phones even at the dining table, not engaging with our family at all. This is a breeding ground for intellectual stagnation. No national education policy, no updated curriculum, no college can do much when the family itself brews dullness.

The aversion to read | Somehow, watching videos has become the new cool and books a waste of time. ‘I don’t read books. I prefer watching videos,’ is what many college students say proudly. What they are actually saying is, ‘I don’t want to make the mental effort to read.’

For heaven’s sake, please read. To understand stuff, you have to read. That’s why we study using books in school and college. Would you trust a doctor who says, ‘I’ve never read a medical book, but I’ve watched a lot of medical videos?’

The addiction to distractions | The average Indian student wants a good life. This includes a nice iPhone, an attractive dating partner, expensive clothes, online shopping sprees, and hanging out at trendy bars and restaurants.

A constant stream of content from social media fuels these desires by only showing students more of what they already enjoy. As a result, the student gets lost in this world of consumption and fleeting desires. Their minds have literally no time to consider their life’s purpose. ‘Bas, I want some nice easy job,’ is all they offer when asked about their career goals.

There’s no focus, passion, or desire to make a mark on the world, excel in a particular field, or build a meaningful life. Their mentality is often, ‘Give me this lifestyle somehow, even if my parents indirectly subsidise it.’ Please, stop! Stop being distracted by whatever is keeping you intellectually stagnant and underachieving. Learn about the world. Find your place as a productive member of society. Set challenging goals and stay focused on achieving them.

As our nation strives to develop, we need not only physical infra like roads, ports, and airports, but also human infra – millions of sharp young minds with the ability to think critically and execute a better future for themselves and the nation. A generation lacking in intellect will potentially lead to us being indirectly colonised again by the developed world. We must think for ourselves, or else someone else will do the thinking for us.

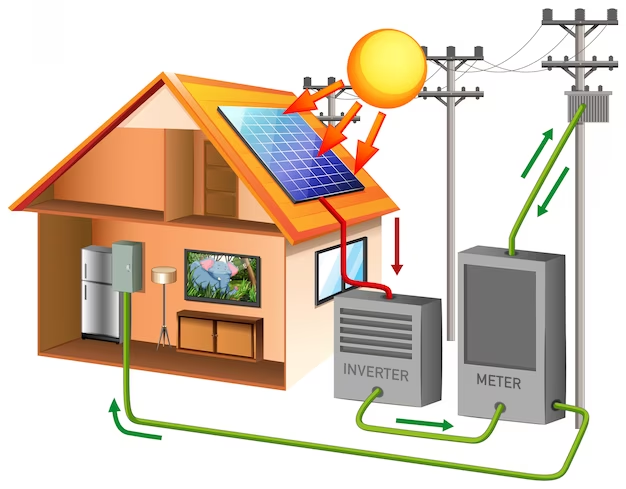

Net Metering Key to Rooftop Sunshine

ET Editorials

The promise of 300 units of free electricity for setting up rooftop solar panels is attractive. However, since many states give free power, setting up solar panels seems like an additional effort with no significant benefit. Outreach to target consumers, and increasing their awareness of the benefits of switching to rooftop solar, must be an integral effort of this programme. The on-ground outreach in Ayodhya for rooftop solar could serve as a template in other towns and cities.

A major impediment is the slow rollout of the net metering system. This is essential to account for electricity produced, consumed, and put into the grid by households that generate solar power. Without proper net metering, the economic incentive for these households is lost. Distribution companies aren’t keen to undertake the investment required for net metering because of the varying cost of power. Discoms have not warmed up to rooftop solar because of the long-term power purchase agreements they are locked into. Success of the scheme hinges on getting all stakeholders to the table, addressing the challenges they face, and fostering a collaborative approach.

Clickbait paper

Linking demographic shifts directly to state actions is problematic

Editorial

A recent ‘working paper’ titled the ‘Share of Religious Minorities: a Cross-Country Analysis (1950-2015)’, by Shamika Ravi, a credentialed economist and member of the Economic Advisory Council (EAC) to the Prime Minister, and two co-authors, has sparked a political firestorm, dredging familiar anxieties of a decline in the proportion of Hindus in India’s population. Freely accessible, the paper draws on a dataset, Religious Characteristics of States Dataset, 2017 (RCS-Dem), where two U.S.-affiliated researchers have compiled an extensive dataset of religio-demographic changes in 167 countries. By defining ‘majority’ and ‘minority’ religions based on countries’ official census data, the RCS-Dem quantifies changes in the population of those professing a country’s major religion. There is no discussion on the causes or factors driving these changes. The current paper does little other than reproduce this data set, explain it, and highlight — what has been known since 2011 in India and discussed threadbare since — that the share of Hindus as a proportion of India’s population declined from 84.68% to 78% (1950-2015). Muslim proportion meanwhile has risen from 9.84% to 14%. They underline how most countries have seen their majority-religion adherents decline. They note that the Indian experience, vis-à-vis the proportional decline of Hindus, is unexceptional in the light of broad trends globally. They reiterate that they make no “…causal links between a specific state action and demographic shifts..” They note however that in the “immediate South Asian neighbourhood”, this 7% relative decline was second only to Myanmar’s 10% decline of the majority Theravada Buddhists.

From here the authors make, without analysis or data, a deduction. That the rise in Muslim numbers proved media reports and UN human rights reports (which they cite) of discrimination and violence against Muslims in India were false. They single out Pakistan and Bangladesh to underline that “demographic shocks” reduced the proportion of the largest minorities, Hindus, there. The authors thus break their own rule of not having a causative explanation of demographic change by ascribing rising Muslim numbers in India to “progressive policies and inclusive institutions.” The authors would then have to explain if India’s Parsi and Jain populations (whose numbers they reference) are declining due to hostile state policies. Given that prosaic explanations of declining fertility rates across religions and economic migration explain some of these known India trends, it is perplexing why the EAC would lend its sanction to a work that is at best incomplete, and at worst disingenuous.

Date:13-05-24

Date:13-05-24

मायने रखता है प्रवास

संपादकीय

कई भारतीय नागरिक अन्य देशों, खासकर खाड़ी और विकासशील देशों में जाते हैं। आंतरिक प्रवास यानी देश के भीतर लोगों का एक स्थान से दूसरे पर जाना और देश से दूसरे देशों में जाना अक्सर आजीविका के बेहतर अवसरों के लिए होता है। परंतु कई बार ऐसा हताशा में भी होता है। वर्ष 2020 में करीब 1.8 करोड़ भारतीय अपने जन्म के देश से बाहर रह रहे थे। सबसे अधिक प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब में रहते हैं। इंटरनैशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की ताजा रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि भारत से संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब को होने वाला प्रवास दो देशों के बीच होने वाले प्रवास गलियारों में शीर्ष 10 में शामिल है। दिलचस्प है कि बांग्लादेश से भारत को होने वाला प्रवास भी इस सूची में शामिल है। भारत से बाहर जाने वाले लोगों की तादाद न केवल दुनिया में सबसे अधिक है बल्कि इसमें लैंगिक झुकाव भी नजर आता है। भारत से दूसरे देशों में जाने वाले प्रवासियों में पुरुषों की तादाद करीब 65 फीसदी है। इससे संकेत मिलता है कि पुरुष काम की तलाश में बाहर जाते हैं जबकि महिलाएं देश में ही रह जाती हैं।

वृहद आर्थिक दृष्टि से देखें तो प्रवास विदेश से स्वदेश धन भेजने का बहुत बड़ा जरिया है। रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया है कि 2022 में भारत विदेश से धन पाने वाला सबसे बड़ा देश रहा। उसे 111 अरब डॉलर से अधिक राशि मिली। इस धनप्रेषण में भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है और वह कई वर्षों से शीर्ष पर बना हुआ है। देश के चालू खाते का घाटा कम करने में भी इसकी अहम भूमिका रही है। 2023-24 की तीसरी तिमाही में यह सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 फीसदी के स्तर पर था। चूंकि भारत ऊर्जा का बड़ा आयातक है इसलिए वाणिज्यिक घाटे का स्तर भी अधिक है। अतिरिक्त खर्च करने योग्य आय का जरिया होने के कारण यह धन प्रेषण घरेलू खपत व्यय में इजाफा करता है और घरेलू मांग को मजबूत करता है। बहरहाल, दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन पर बहुत अधिक निर्भरता भी चिंता का विषय है। कई बार यह कहा जाता है कि इससे प्राप्तकर्ता देश में निर्भरता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। इससे उत्पादकता कम होगी और आर्थिक वृद्धि में धीमापन आएगा। इससे अर्थव्यवस्था की स्थिति संवेदनशील हो सकती है और कई कारणों से अगर धन प्रेषण अचानक प्रभावित होता है तो मुश्किल हालात बन सकते हैं। खुशकिस्मती से रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि अन्य देशों की तुलना में भारत की निर्भरता सीमित है। ताजिकिस्तान इस सूची में शीर्ष पर है और 2022 में उसका धनप्रेषण-जीडीपी अनुपात 51 फीसदी रहा। इसके विपरीत उसी वर्ष भारत में यह केवल 3.3 फीसदी रहा। श्रम आधिक्य वाला देश होने के नाते भारत को प्रवासी आबादी से बहुत मदद मिलती है। इन प्रवासियों का बड़ा हिस्सा कम वेतन वाले कामों मसलन विनिर्माण, सुरक्षा, घरेलू काम और खुदरा क्षेत्र में काम करता है जबकि अन्य उच्च वेतन वाले कौशल संपन्न पेशों में हैं। भारत जैसे विकासशील और बड़े देश में कुछ लोगों का बेहतर अवसरों की तलाश में विकसित देशों में चले जाना सामान्य बात है। परंतु कम कौशल वाले लोगों का बाहर जाना यही बताता है कि देश में उत्पादक रोजगार अवसर तैयार करने की आवश्यकता है। बहरहाल, बड़े पैमाने पर ऐसे अवसर तैयार करना लंबे समय से नीतिगत चुनौती बना हुआ है। ऐसे में निकट भविष्य में प्रवासन का यह रुझान बने रहने की उम्मीद है। इस संदर्भ में जहां हाल के वर्षों में प्रगति हुई है, वहीं भारत को विदेशों में रहने वाले भारतीयों की दिक्कतें दूर करने के लिए भी अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें भेदभाव, शोषण, स्वदेश वापस भेजने आदि के मामलों से निपटना तथा बाहर रहने वाले भारतीयों की पूरी जानकारी रखना शामिल है। फिलहाल जो हालात हैं, वैश्विक श्रम की गतिशीलता भारत की आर्थिक कूटनीति की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसे ऐसी दुनिया में भारत के हितों की रक्षा करनी चाहिए जहां संरक्षणवाद तेजी से बढ़ रहा है।

बुजुर्गों की सेहत

संपादकीय

यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि आज वृद्धावस्था में पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा के अभाव में दैनिक खर्च और स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च में भारी उछाल आया है। इसके अलावा, स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में ज्यादा उम्र वालों के लिए अब तक जो शर्तें रही हैं, वे स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच को मुश्किल बनाती हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि किसी वृद्ध व्यक्ति के बीमार पड़ने पर उचित इलाज न मिल पाने से उसकी जान चली गई। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आमतौर पर हर बुजुर्ग अपने बाद की उस पीढ़ी को बेहतर जीवन देने के लिए अपनी जिंदगी झोंक देता है, जो अपने परिवार साथ-साथ समाज और देश के लिए एक उपयोगी संसाधन बनता है। सवाल है कि बुजुर्गों की अपनी संतानें और सत्ता-तंत्र उसके स्वास्थ्य और संतोषजनक जीवन के लिए उचित व्यवस्था करने के प्रति उदासीन क्यों रहता है।

संजीदगी से सोचना होगा

डॉ. सुरजीत सिंह गांधी

हाल में आई एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट भारत सहित एशियाई देशों में होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को ही रेखांकित नहीं करती, बल्कि बुजुर्गों की बढ़ती संख्या की चुनौतियों के प्रति भी सजग करती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित एशियाई देशों में बुजुर्गों की संख्या और अनुपात में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। भारत में आर्थिक- सामाजिक प्रगति से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होने से जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष से अधिक हो गई है। वर्तमान में भारत में बुजुर्गों की आबादी 10 प्रतिशत से अधिक है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के अनुसार, 2050 तक बुजुर्गों की संख्या कुल संख्या का 19.5 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। रिपोर्ट यह भी उल्लेख करती है कि 2031-40 के दौरान भारत में उम्रदराज आबादी से आर्थिक विकास पर बहुत कम प्रभाव होगा क्योंकि इस दशक में भी युवा आबादी अधिक ही रहेगी। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया 2021 की रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि बुजुर्ग आबादी का एक बड़ा हिस्सा पुरानी बीमारियों, कार्यात्मक सीमाओं, अवसादग्रस्त लक्षणों और कम जीवन संतुष्टि से पीड़ित है।

आयु बढ़ने के साथ बुजुर्गों की दैनिक गतिविधि देखभाल की जरूरतें भी बढ़ने लगती हैं। औद्योगीकरण एवं शहरीकरण बढ़ने से परिवारों का आकार छोटा होता जा रहा है, जिससे बुजुर्गों की देखभाल और भी मुश्किल होती जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के अनुसार, 2017 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 43 चिकित्सक थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में 118 चिकित्सक। ऐसे में भारत में वृद्धों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच चुनौती है। तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए व्यापक दीर्घकालिक देखभाल रणनीतियां डिजाइन करने की आवश्यकता है जिसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा है। भारत में अभी तक स्वास्थ्य बीमा लगभग 20 प्रतिशत आबादी को ही कवर करता है। स्वास्थ्य बीमा कंपनियां अपने उत्पाद मुख्य रूप से उच्च आय समूहों के लिए डिजाइन करती हैं। मध्य आय वर्ग के अधिकांश लोगों के पास बीमा सुविधा नहीं है। शहरी और ग्रामीण आबादी में भी काफी भिन्नता है। भारत में बुजुर्गों की पहुंच स्वास्थ्य बीमा तक कम होने का प्रमुख कारण यह सुविधाजनक होने की बजाय पेचीदा चुनौती है। पॉलिसियों में कम कवरेज, उच्च प्रीमियम और लंबी प्रतीक्षा अवधि जैसी अनेक बाधाओं एवं जेब पर पड़ने वाले भारी बोझ के कारण अधिकांश बुजुर्ग स्वास्थ्य बीमा को बीच में ही छोड़ देते हैं। हाल में इस दिशा में सार्थक पहल करते हुए बीमा नियामक-आईआरडीएआई ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वालों के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा को हटा दिया है, जिससे न केवल बीमा क्षेत्र के बाजार का विस्तार होगा, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल खर्चों से पर्याप्त सुरक्षा भी मिलेगी। यद्यपि सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं आयुष्मान भारत जैसी योजना से निम्न आय वर्ग को कैशलेस स्वास्थ्य सेवा से स्वास्थ्य कवरेज में सुधार हुआ है।

इसके बावजूद बुजुर्ग आबादी का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य बीमा से वंचित है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए विचार इस बात पर होना चाहिए कि अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को किस प्रकार विकसित किया जाए कि सीनियर सिटीजन को अर्थव्यवस्था के लिए अधिक उत्पादक बनाने की नई शुरुआत की जा सके। एडीबी के मुख्य अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्क का मानना है कि वृद्धों से अतिरिक्त उत्पादकता के रूप में प्राप्त कर सकल घरेलू उत्पाद को औसतन 0.9 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। नीति आयोग के अनुसार स्वस्थ और शिक्षित वृद्ध लोगों को अधिक उत्पादक बनाने, उनकी अप्रयुक्त कार्य क्षमता से प्राप्त होने वाला लाभांश या अतिरिक्त उत्पादकता से अर्थव्यवस्थाओं के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 1.5 प्रतिशत के बराबर वृद्धि की जा सकती है। भारत में लगभग एक तिहाई बुजुर्ग ही काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से उचित हस्तक्षेप द्वारा बुजुर्गों को विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए एक मंच प्रदान कर अर्थव्यवस्था में इनके योगदान को बढ़ाया जा सकता है। भविष्य की इस चुनौती के लिए व्यापक, एकीकृत नीति बनानी होगी।

भारत में सामुदायिक सहभागिता परियोजनाएं शुरू करने की आवश्यकता है और सामाजिक भागीदारी में डिजिटल और भौतिक, दोनों बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। बुजुर्गों का सशक्तिकरण मौजूदा कानूनी सुरक्षा उपायों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता और मौजूदा कल्याण और रखरखाव अधिनियम को मजबूत करने जैसे कानूनी सुधार सुनिश्चित करने से भी स्थिति को सुखदायी बनाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021-2030 को स्वस्थ उम्र बढ़ने का दशक घोषित किया गया है। वृद्ध लोगों, उनके परिवारों और जिस समुदाय में वे रहते है, उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मिलकर काम करना होगा। जिससे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके जिससे उन्हें भोजन, आश्रय, चिकित्सा देखभाल और यहां तक कि मनोरंजन के अवसर जैसी विभिन्न बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।

विभिन्न शहरों में समाजसेवियों को पहल करते हुए एक वरिष्ठ नागरिक डिजिटल मंच बनाया जाना चाहिए जिससें बुजुर्ग लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को साझा कर सकें और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें जिनका वे दिन-प्रतिदिन सामना करते हैं। अब चिकित्सा और सामाजिक आयामों के अलावा वरिष्ठ देखभाल के विशेष आयामों के बारे में सोचना शुरू करने का समय आ गया है। यही समय है जब उम्र बढ़ने को गरिमा से प्रेरित, सुरक्षित और उत्पादक बनाने पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, भलाई और देखभाल पर अधिक जोर देने की जरूरत है।

एआई की दुनिया

संपादकीय

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नित नई होती दुनिया पर सबकी नजर स्वाभाविक और सुखद है। इंटरनेट पर अब लोगों के लिए केवल सर्च इंजन नहीं, बल्कि एआई से लैस बेहतर सर्च इंजन की उपलब्धता सुनिश्चित होने वाली है। इंटरनेट की दुनिया में यह सबसे बड़ी खबर है कि ओपनएआई एक नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित सर्च इंजन की घोषणा के लिए तैयार है। यह घोषणा किसी भी समय हो सकती है और इसके साथ ही गूगल की बादशाहत को भी चुनौती मिलने लगेगी। अभी गूगल का सर्च इंजन हर कंप्यूटर और हरेक स्मार्टफोन में मौजूद है, पर जब ओपनएआई का कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला सर्च इंजन सक्रिय हो जाएगा, तो स्थितियां बदलेंगी। वैसे पप्र्लेक्सिटी नामक एक सर्च इंजन भी लगातार विकसित हो रहा है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है, लेकिन ओपनएआई का सर्च इंजन विशेष होगा। यह गौर करने की बात है कि ओपनएआई ने बड़ी संख्या में गूगल के विशेषज्ञ प्रोग्रामरों को अपने यहां बहाल किया है, जिससे यह संभावना बढ़ी है कि ओपनएआई दुनिया के सामने कुछ बहुत खास पेश करने वाला है।

माइक्रोसॉफ्ट समर्थित ओपनएआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अभी सबसे आगे है। चैटजीपीटी भी ओपनएआई का अब तक का सफलतम उत्पाद है। अब नए सर्च इंजन के आने से ओपनएआई के चैटजीपीटी की क्षमताओं में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे यह वेब से वास्तविक समय में या तत्काल जानकारी प्राप्त कर सकेगा और अपनी प्रतिक्रियाओं में अनेक उद्धरण शामिल कर सकेगा। यह अक्सर कहा जा रहा है कि चैटजीपीटी काफी मशीनी या एकरूपता वाले पाठ पेश कर रहा है, जबकि बाजार में ज्यादा विविधता वाले ऐसे पाठों की जरूरत है, जो मशीनी नहीं, बल्कि ज्यादा मानवीय लगें। एक ही तरह के बनावटी, घिसे-पिटे जवाबों या पाठों की शिकायतें बार-बार आ रही हैं। गूगल ही नहीं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट की भी कोशिश है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में त्रुटिहीन या कम त्रुटियों वाले उत्पाद पेश करे। हालांकि, ऐसा नहीं है कि पहली बार ओपनएआई का जुड़ाव किसी सर्च इंजन से होने जा रहा है। इसके पहले ओपनएआई ने माइक्रोसॉफ्ट के ही सर्च इंजन बिंज के साथ मिलकर काम किया है, जिसका लाभ चुनिंदा या प्रीमियम उपयोगकर्ताओं को ही मिला है।

इंटरनेट की दुनिया में लोगों को नए सर्च इंजन का इंतजार तो है, पर ओपनएआई के ही एक शोधकर्ता द्वारा बनाए गए पप्र्लेक्सिटी की भी लोकप्रियता बढ़ी है और इस कंपनी का बाजार भाव एक अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। बहरहाल, अभी जो एआई सक्षम सर्च इंजन उपलब्ध हैं, उनकी सेवाएं पाठ और छवि तक ही सीमित हैं, इसलिए बाजार में एक ऐसे सर्च इंजन की जरूरत है, जो व्यापक रूप से किसी भी खोज को ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आसान बनाए। गूगल पर सर्च की अभी जो विविध सुविधाएं हैं, वैसा ही अगर ओपनएआई ने पेश किया, तो एक नई क्रांति आ जाएगी। हालांकि, गूगल भी शांत नहीं है, आने वाले दिनों में गूगल के सर्च इंजन में ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समावेश हो जाए, तो दुनिया में इंटरनेट सेवा एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगी। लोग तो मानो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इंतजार में बैठे हैं। मिसाल के लिए, चैटजीपीटी की शुरुआत साल 2022 के अंत में हुई थी और अब तक उसके दस करोड़ मासिक उपयोक्ता हो चुके हैं। कुछ दिन और सब्र कीजिए, इंटरनेट की दुनिया में एक नई क्रांति के कदमों की आहट महसूस होने लगी है।

Date:13-05-24

उत्तराखंड के जलते जंगल और कृत्रिम बारिश की आस

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली, ( पर्यावरण वैज्ञानिक व सामाजिक कार्यकर्ता )

उत्तराखंड के जंगलों के सुलगने का सिलसिला जारी है। दावानल इतना भयावह है कि सेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अब आग मुख्य राजमार्गों व सहायक मार्गों, खेतों, आवासों और गांवों को जोड़ने वाले पैदल मार्गों तक आ-जा रही है। पिछले पांच वर्षों में सबसे सूखा गुजरा अप्रैल माह ही था। फिर, चारधाम यात्रा भी शुरू हो गई है, जिसमें अभी ही 15 लाख से ज्यादा यात्रियों का पंजीकरण हो चुका है। पारंपरिक ग्रीष्मकालीन फायर सीजन अभी 40-50 दिन और चलेगा, जिसके बाद ही मानसून राज्य में पहुंचेगा। मगर जाड़ों में मौसमी बदलाव से वनाग्नि का चक्र फिर से शुरू हो जाएगा, जिसकी तस्दीक सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के उप-महाधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी के इस उद्धरण से भी होती है कि नवंबर, 2023 से अब तक तक 398 बार जंगल सुलगे हैं। इसी सुनवाई के दौरान में यह भी बताया गया कि राज्य सरकार क्लाउड सीडिंग, यानी कृत्रिम बारिश से वनाग्नि को काबू करने का विचार कर रही है, जिस पर अदालत ने कहा कि जंगल की आग बुझाने के लिए केवल कृत्रिम बारिश या बरसात पर भरोसा न किया जाए। यह बिल्कुल सही सीख थी कि हम बरसात के इंतजार में ही नहीं बैठे रह सकते हैं। वनाग्नि को रोकने के उपाय जल्द ही करने होंगे।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि उत्तराखंड की भयावह वनाग्नि की स्थिति पर वह तत्काल सुनवाई करे। 8 मई को उसी सुनवाई के दौरान कृत्रिम बारिश पर टिप्पणी आई, जिस पर राज्य सरकार को गंभीरता से अमल करना चाहिए। बताया जाता है कि जंगल में आग लगाने के अपराध में 350 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 62 आरोपियों को नामजद किया गया है, किंतु 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका सुनी जा रही थी, उस दिन भी उत्तराखंड में आग लगने की 15 बड़ी घटनाएं घटीं! इस दावानल से वन्य जीव अभयारण्य, संरक्षित दुर्लभ वानस्पतिक प्रजातियां, ग्लेशियर आदि सभी संकट में हैं। धुएं के कारण यहां दृश्यता कम हो गई है, जिसके कारण हवाई सेवाएं भी स्थगित की जा रही हैं। होटल की बुकिंग भी रद्द की जा रही हैं, यानी राज्य को पर्यावरणीय ही नहीं, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश ही नहीं कराई जाती, हिमपात भी कराया जा सकता है। विश्व में पहली बार 1946 में न्यूयॉर्क में कृत्रिम बारिश कराई गई थी। इसका जनक भी एक अमेरिकी रसायन वैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक था। आज कई देश इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें चीन सबसे आगे है। ऑस्ट्रेलिया में भी इसका खासा उपयोग किया जाता है। इससे संघर्ष-काल में शत्रु क्षेत्रों में बाढ़ और सूखे की स्थितियां पैदा की जा सकती हैं। अपने देश में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में इसका उपयोग हुआ है। जलाशयों में पानी की कमी होने पर, जल भंडारण की संभावनाओं को बढ़ाने, स्मॉग-वायु प्रदूषण से निपटने और लैंडफिल्स की आग को रोकने के लिए इसके इस्तेमाल पर विचार होता रहा है। 2009 में तानसा झील में पानी की कमी से निपटने के लिए महाराष्ट्र ने इसी तकनीक का उपयोग किया था। माना जाता है कि क्लाउड सीडिंग का खर्च अब करीब एक लाख रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर तक आ सकता है। आईआईटी, कानपुर के वैज्ञानिकों की इस पर विशेषज्ञता हासिल है।

जंगलों की आग अक्सर जन-सतर्कता और बरसात से ही रोकी जाती रही है। मगर दिक्कत यह है कि सरकारी अकर्मण्यता, पौधारोपण में अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, आपराधिक तत्वों की जंगलों में उपस्थिति आदि कमियों को दूर करने की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण दावानल की भयावहता साल-दर-साल बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले राजीव दत्त यह भी बताते हैं कि उत्तराखंड सरकार को वनाग्नि पर दिशा-निर्देश देने की मांग करने वाली कई याचिकाएं वर्षों से शीर्ष अदालत में लंबित हैं। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि वह सारी याचिकाओं को सुनेगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। अब नई तारीख 15 मई है, जिस दिन शीर्ष अदालत इस मामले को सुनेगी।