05-09-2023 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Tiers apart

‘One nation, one election’ militates against federalism, tiered governance.

Editorial

In a multi-tiered governance system such as the one in India, a Union of States, electoral democracy works by allowing people to choose their representatives for each tier based on their perception of who is best suited to represent them for each specific tier. There is a reason why there is a demarcation of power between the Union, States and local body institutions and why there is a voter mandate every five years to elect representatives for Parliament, Assemblies and local bodies. The demarcation allows for specific roles for each representative across these tiers and suggests varied voter choices that could be based on party affiliation, candidate strength, ideological positions or simple socio-economic reasons specific to each constituency. That some States such as Andhra Pradesh and Sikkim hold simultaneous Assembly and parliamentary polls is a coincidence as their electoral cycle has coalesced with that of parliamentary polls. The BJP-led Union government’s trial balloon, exploring the feasibility of simultaneous elections for all levels through a committee led by former President Ramnath Kovind, militates against the foundational idea of multi-tiered governance and is anti-federalist. Dangerously, one of the committee’s terms of reference — to “examine and recommend, if the amendments to the Constitution [for the purpose of holding simultaneous elections] would require ratification by the States” — is a proposition that is anti-constitutional and will not stand legal scrutiny. It also advances a motive that would curtail many Assemblies much before their scheduled tenures — an untenable prospect.

Ostensibly, the proposal speaks of the need for simultaneous elections as a cost-cutting exercise allowing voting in parliamentary, Assembly, municipal and panchayat elections in one go. It also stems from the flawed notion that governments are forever in campaign mode because of frequent Assembly elections. First, there is no study to prove that there will be significant cost-saving with simultaneous elections and in any case, the costs incurred in the conduct of elections are not essentially wasteful as there is a multiplier effect to campaign spending and economic activity around polls. Elections for different levels also allow voters to hold their representatives to account and for their specific grievances to be noted. Second, the conduct of various elections at different points of time is to only elect representatives for these tiers and is not a referendum on just one tier or even an individual leader at every point of time, as the BJP has sought to make it. Those in civil and political society who are committed to India’s federal structure should argue for separation of the Lok Sabha election from polls to Assemblies as the campaign issues and democratic choices vary. In any case, unless the term of each Lok Sabha and Assembly is fixed, and premature dissolution for whatever reason is barred, the idea is unworkable.

Date:05-09-23

A ‘distraction’ balloon in the winds of federalism

The ‘one nation one election’ proposal, premised on flimsy grounds, is politically unfeasible, administratively unworkable and constitutionally unviable.

Praveen Chakravarty is a political economist and Chairman of the Congress party’s Data Analytics & Shashi Tharoor is a three-term Member of Parliament (Congress) and Chairman of Professionals Congress.

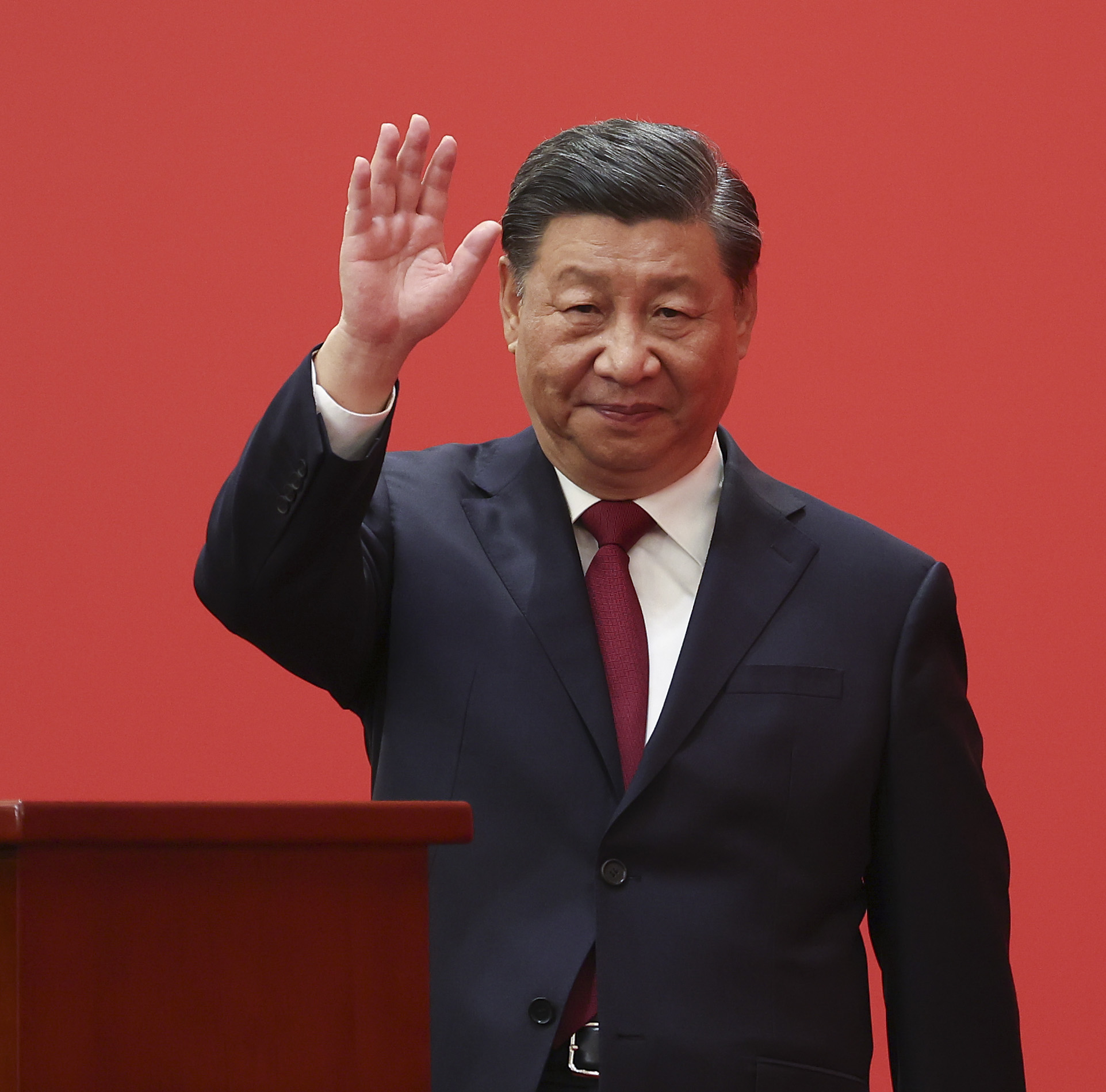

The ‘one nation one election’ proposal mooted yet again by the Narendra Modi government is deeply flawed. The reasons for the proposal are fallacious. The idea is unimplementable. It is nothing but a ‘distraction’ balloon floated to tide over the negative headlines about the Prime Minister’s cronyism and the Chinese President Xi Jinping’s snub to the G-20 summit.

The government argues that India is in a ‘permanent campaign’, to borrow the words of the American political commentator Sidney Blumenthal. India has had either a State or a national election every year for the last 36 years. This devours enormous financial resources and efforts, and the time of the government and political parties is the seeming concern. An election held constantly in some part of the country with a ‘model code of conduct’ distracts from governance and leads to policy paralysis. This is the essence of the opening argument in the notification issued a few days ago to constitute a panel to study a ‘one nation one election’.

Do not conflate these two

Except ‘India’ does not have an election every year, one of India’s States does. There is a fundamental difference between the two. When there is an election in say Bengal, with the Trinamool Congress, the Congress, the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Left contesting, a Tamil Nadu governed by the Dravida Munnetra Kazhagam or the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam is not impacted. An election in Assam with a model code of conduct does not stop road projects or ‘development’ in Gujarat. So, when there are elections in a few States, ‘India’ is not in an election mode; some of India’s States are. All of India’s major political parties are not in an election mode, only some are. It is important to not conflate the two, since this notion is the basis for all arguments used to propagate the ‘one election’ idea.

The national parties with a Delhi-based high command culture such as the Congress and the BJP are the ones that may feel the pressure of constant elections because municipal or State elections held in any part of the country involve their national leadership — especially, when the campaigners-in-chief of the BJP, for a local body to a State election held anywhere in the country, also happen to have the important jobs of Prime Minister and Home Minister, it can feel like they are being stretched in a ‘permanent campaign’ and sidetracked from governance. But if the BJP chooses or wants to fight all elections in the country with the Prime Minister as their campaigner-in-chief and the Home Minister as their sole election in-charge, it is their flaw and not the nation’s problem. It is certainly not a virtue for a Prime Minister to be so frequently relegating the duties of his office, meant to serve all citizens, to a lower priority such as the electoral interests of his party.

Each of India’s States has different political cultures and parties. Why should the basic constitutional structure of the country be changed for two national leaders to help balance their campaign and governance schedules, under the alibi of perennial elections? The one election idea is only for the convenience of the BJP’s campaign and smacks of arrogance and ignorance of India’s political diversity. Furthermore, this is an attack on and an affront to India’s federalism. Today, an elected Chief Minister of a State has the powers to recommend dissolution of their State legislatures and call for early elections, as Telangana Chief Minister K. Chandrashekar Rao (KCR) did in 2018, breaking the cycle of simultaneous State and Parliament elections in the State. Under a ‘one election’ framework, KCR will not have the right to do this. Why should these powers be taken away from the States and only the Union government have the powers to dictate the election schedule for every State? This is yet another blow to India’s federalism.

Misleading arguments

Yet another misleading argument put forth in support of the idea is that between 1951-52 and 1967, India had simultaneous elections, and hence it is appropriate to revert to that system. That was not by design but by happenstance, since all States started off the block at the same time and had stable tenures in the first two decades after Independence. It is a testament to India’s plurality and the need for diverse political representation that a plethora of regional parties mushroomed over the last six decades to govern various States as per their own election schedules as the State’s politics warranted. It is foolhardy and regressive to forcibly re-synchronise the election schedules of various States by design.

Cost savings is the other reason cited for a concurrent elections proposal, something that even knowledgeable political commentators fall for but one that is deceptive.

Various estimates by the Election Commission, NITI Aayog and the government show that the costs of conducting all State and parliamentary elections in a five-year cycle work out to the equivalent of ₹10 per voter per year. The NITI Aayog report has also said that when elections are synchronised, it will cost the equivalent of ₹5 per voter per year. If any, in the short term, simultaneous elections will increase the costs for deploying far larger numbers of electronic voting machines and control units. So, it is laughable to imply that India’s federalism needs to be subverted, political diversity thwarted, and the constitutional structure amended to save ₹5 for every voter in a year. The government could have saved that amount just by not building the grand ‘Central Vista’ in Delhi. Political parties and candidates may spend a lot more money on elections than the government but that is not the tax-payers’ money. On the contrary, there is economic research to suggest that such election spending by parties and candidates actually benefits the economy and the government’s tax revenues by boosting private consumption and serving as a stimulus.

The government’s logic is incompatible with the vagaries of a parliamentary system in a large and diverse democracy. A single election calendar may work in a presidential system where the survival of the executive is not dependent upon a legislative majority. In India’s parliamentary democracy, this is ipso facto a non-starter and one should not be wasting the nation’s time deliberating on this.

Unitarism in the form of efficiency

‘One nation one election’ is a politically unfeasible, administratively unworkable and constitutionally unviable proposition. The idea is premised on flimsy and shallow grounds of cost savings, policy paralysis and governance interference. It is nothing but a deliberate ploy of the Narendra Modi government to move the headlines away from cronyism and China. That it chose to use ‘one nation one election’ to deflect attention is a reflection of its dismal lack of belief in India’s federal democratic parliamentary structure. The real implicit message underlying the Modi government’s ‘one election’ distraction is the clear ideological divide in Indian politics today — the BJP’s “India is a uniform nation and polity” versus the INDIA alliance’s “India is a union of diverse states and polities”. Those of us who believe in the real India will never seek to shoehorn it into a deranged fantasy of unitarism dressed up as efficiency.

Date:05-09-23

Living in the age of moral dystopia

Conformism is the norm today. Humanism, justice, and freedom have all been consigned to the deep freeze, to be retrieved at some indefinable point in future.

ziya salam

We are living in the age of moral dystopia, a norm-less era where it is difficult for men and women to be human and convenient for the state to be less than neutral, just, and fair. Leaders not only fail to keep their pledges, but they are not even expected to keep them. The government wears its majoritarian colours with pride, unabashed and unedifying. In a tragic case of downward filtration, it all percolates down to everyday lived experience of the faceless multitudes. Monuments, offices, and houses all seem to be judged by the faith or political predilections of their builders and occupants. If you question the actions of the government or the actions of non-state actors taking out hate marches, you become the most vulnerable. Conformism is the norm today. Humanism, justice, and freedom have all been consigned to the deep freeze, to be retrieved at some indefinable point in future.

A changed value system

Take the case of activist-public speaker Yogita Bhayana, who helped rebuild the shop of an old Muslim man days after goons had set it on fire in Gurugram. The moment this news was shared on social media along with the video of the grateful man, many trolled Ms. Bhayana. Some advised her, rather sarcastically, to go and help another 50-60 men down the road who had suffered too. Others reminded her of the Hindu women in the neighbourhood. In a not-too-distant past, Ms. Bhayana would have been hailed for promoting communal harmony. But not today.

Now, the value system has changed, and shared living is no longer a cherished ideal for millions. It is to each their own, as Anis discovered in Nuh around the same time. He had given shelter to three Hindu men who faced a danger to their life from an approaching mob. The men were grateful to be alive. A day later, his house was damaged by a bulldozer, which went on an overdrive in the State. Finally, the Punjab and Haryana High Court stepped in, stating clearly, “Apparently, without any demolition orders and notices, the law-and-order problem is being used as a ruse to bring down buildings without following the procedure established by law. The issue also arises whether the buildings belonging to a particular community are being brought down under the guise of law-and-order problem and an exercise of ethnic cleansing is being conducted by the State.”

Moral fibre was long since damaged, but this tattered? How else does one explain the sordid and public humiliation of women in Manipur and the whataboutery that followed in the top echelons of power? How does one even attempt to rationalise women handing over women to a mob? Or people marching in favour of the men accused of gang-rape of an eight-year-old girl in Kathua?

Today, we wish to hold to account a king or an invader for the ignominy he probably visited some 400 or 1,000 years ago. But we find our lips glued together when it comes to seeking justice for victims in Manipur or Haryana. We talk of invaders and how they broke many a place of worship, some real and some imagined, and set about righting historical wrongs. And how do we do that? By attacking the place of worship of the faith of the monarch who died hundreds of years ago. And so, we have had repeated attacks on mosques in Uttar Pradesh, Delhi, and now Haryana. We have stayed quiet. After all, what is a mosque but a dhancha or structure, as senior BJP leader L.K. Advani once said with respect to the Babri Masjid? Now, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath says the same about Gyanvapi. There is no regret, no sense of shame. It is just history on rewind. And we just watch.

These are indeed times of moral foibles. Every nation has its moments of neuroses. In our case, it is collective short-term amnesia. We watch and we forget. We read and we move on. Be it a man being lynched, a shop being demolished, or a woman being brutalised, our memory seems to be like a sieve. We retain very little. Are we weary of the daily sordid spectacle? Probably. Are we too occupied with the daily goings-on to really care? Most likely. Either way, it emboldens intolerant, even violent non-state actors to do what they do. If it were about a mosque here or a shop there, the rot or the mob would have been controllable. It is not, and there lies the problem.

The lack of intervention

Today, the executioners of injustice don’t need a mob with its tridents, hammers and pickaxes. Today, bulldozers get down to work. Even as a man’s life’s earning in the form of a tiny shop or a small concrete dwelling is razed to the ground, yesterday’s mob member is today’s selfie-seeker. Some make a video to upload on social media. We saw a cow vigilante pounce upon a weak man and record himself harassing and abusing him. We saw how a policeman on a train killed his supervising officer and three Muslim passengers and then made a video hailing Prime Minister Narendra Modi and Mr. Adityanath even as one of the bleeding men took his last breath near his boots. People often make videos, but few attempt to save the life of innocent people. As for bulldozer victims, they are spectators to their own destruction, brick by brick, slab by slab. Sections of the media, meanwhile, hail the rising pile of debris as a proof of instant justice.

The ferocity of destruction through bulldozers, the bestiality of mob lynchings, the brutalisation of a large segment of our population — we have seen it all. Quietly, maybe even wearily. Anomie is a lived experience in ‘New India’.

Date:05-09-23

Date:05-09-23

तेजी से बढ़ रहा जलवायु परिवर्तन का खतरा

नितिन देसाई

वर्ष 2023 में जून और जुलाई में दर्ज औसत वैश्विक तापमान ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और 20 वर्ष पहले की तुलना में अब दोगुना वन क्षेत्र ऐसी घटनाओं से प्रभावित हो रहा है। वैश्विक स्तर पर समुद्र की सतह के औसत तापमान ने मई, जून और जुलाई में दर्ज पूर्व के सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट के अनुसार 2022 में 365 दिनों में 314 दिन ऐसे रहे जब कहीं न कहीं मौसम में अप्रत्याशित बदलाव होने की घटनाएं हुई थीं। इन बातों से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिम से तत्काल निपटने की आवश्यकता है और इन्हें बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिम समाप्त या कम करने के लिए पिछले 30 वर्षों से चले आ रहे प्रयास कारगर नहीं रहे हैं। वर्ष 1990 से लेकर 2019 के बीच दुनिया में पर्यावरण के लिए हानिकारक गैसों (ग्रीनहाउस गैस) का उत्सर्जन 30 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य या सीओ2ई (कार्बन डाइऑक्साइड सहित मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड सहित अन्य गैस) से बढ़कर 48 अरब टन सीओ2ई हो गया। हानिकारक गैसों के उत्सर्जन के लिए विकसित देश पूरी तरह जिम्मेदार बताए जाते हैं। इन देशों को मूल रूप से उत्सर्जन कम करने की जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया था।

इन हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में विकासशील देशों की बढ़ती भूमिका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) का उल्लंघन नहीं है। यूएनएफसीसीसी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) की 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुई पहली बैठक में टिकाऊ आर्थिक वृद्धि और गरीबी खत्म करने के विकासशील देशों की आवश्यकताओं को वाजिब बताया गया। यह बात भी स्वीकार की गई कि पूर्व में और वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में विकासशील देशों की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही है और विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का स्तर अब भी तुलनात्मक रूप से कम है। इस बिंदु को भी समझा गया कि विकासशील देशों में सामाजिक एवं विकास संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उत्सर्जन की मात्रा दुनिया में बढ़ेगी।

मगर इसमें अब संशोधन करना जरूरी है क्योंकि चीन को विकासशील देशों की सूची से बाहर किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि 1990 से 2019 के बीच चीन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2.8 से बढ़कर 8.9 टन सीओ2ई हो गया था। यह 2019 में पश्चिमी यूरोप के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को भी पार कर गया। इस अवधि में चीन का उत्सर्जन जितना बढ़ा वह उत्सर्जन में वैश्विक स्तर पर हुई बढ़ोतरी का 54 प्रतिशत है। चीन और भारत को इस मामले में एक ही सूची में रखने का कोई औचित्य नहीं है। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2019 में 1990 में चीन के उत्सर्जन की तुलना में अब भी कम है। मेरा आशय यह है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर मूलभूत चुनौती से निपटने का उत्तरदायित्व अब भी विकसित देशों के कंधों पर होना चाहिए, बस इसमें एक सुधार यह किया जाना चाहिए कि चीन को भी यह उत्तरदायित्व साझा करने के लिए कहा जाना चाहिए।

वर्ष 1990 से 2020 की अवधि में अनुबंध 1 (हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए संदर्भित 36 देश) के देशों द्वारा उत्सर्जन में 272.4 करोड़ टन सीओ2ई की कमी जरूर आई, मगर हमें यह बात भी समझनी चाहिए कि इसका एक बड़ा कारण यह था कि रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों (अनुबंध 1 में शामिल) में उत्सर्जन में भारी कमी दर्ज की गई। यह कमी जलवायु के अनुकूल नीतियों से नहीं आई बल्कि इन देशों में अत्यधिक ऊर्जा पर आधारित उद्योगों में कमी के कारण आई। अनुबंध 1 के देशों के उत्सर्जन में आई कमी में रूस एवं पूर्वी यूरोपीय देशों की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक रही है। 2007 के बाद केवल पश्चिमी यूरोपीय देशों में उत्सर्जन में भारी कमी आई है।

विकसित देश और चीन अब भी जलवायु प्रबंधन के जोखिमों से निपटने में सबसे बड़ी बाधा साबित हो रहे हैं। अनुबंध 1 देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2019 में 12.4 टन सीओ2ई था और इनमें चीन की हिस्सेदारी 8.9 सीओ2ई थी। चीन का यह आंकड़ा भारत के 2.5 टन सीओ2ई उत्सर्जन और विकासशील देशों के 4.3 टन सीओ2ई उत्सर्जन से बहुत अधिक रहा। चूंकि, जलवायु से जुड़े जोखिम संचयी उत्सर्जन पर निर्भर करते हैं मगर 1990 से पहले के हुए उत्सर्जन पर विचार करें तो अनुबंध 1 देशों की जिम्मेदारी कहीं अधिक ठहरती है।

दुर्भाग्यवश जलवायु परिवर्तन रोकने का अभियान वैश्विक जलवायु कूटनीति से संचालित नहीं हो रहा है। पेरिस समझौते ने जलवायु कूटनीति की दिशा दो मायनों में बदल दी है। पहली बात, उत्सर्जन कम करने में विकसित देशों की भागीदारी कमजोर बनाई गई है और दूसरी बात यह कि विकासशील देशों के कंधों पर भी जिम्मेदारी डाल दी गई है।

जलवायु संबंद्ध न्याय की अनदेखी का असर अधिक उत्सर्जन करने वाले विकासशील देशों की शून्य उत्सर्जन योजना पर भी दिखता है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुल वैश्विक उत्सर्जन 500 अरब टन सीओ2ई से नीचे रहना चाहिए। इस तरह, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वर्तमान समय में और शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की समयसीमा के बीच औसतन 1.8 टन रहना चाहिए। कुछ समय पहले इस समाचार पत्र में प्रकाशित गणना दर्शाती है कि उत्सर्जन करने वाले बड़े देशों द्वारा शून्य उत्सर्जन के लिए घोषित तिथि के अनुसार अमेरिका का उत्सर्जन 5-7 टन, चीन का 4-6 टन, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन का 2-3 टन, रूस का 5-8 टन और जापान का 4-5 टन रहेगा। भारत यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति में है क्योंकि इसका सालाना औसत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 1.5-2.3 टन के दायरे में रहेगा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पूर्व में हुए उत्सर्जन के लिए किसी तरह की जवाबदेही नहीं ली गई है। अमेरिका और अन्य विकसित देश यह जवाबदेही लेने से इनकार कर चुके हैं।

इस बात की आशंका बढ़ गई है कि हम वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी 1.5 से 2 डिग्री से नीचे सीमित नहीं रख पाएंगे। जलवायु परिवर्तन का खतरा वैश्विक पारिस्थितिकी-तंत्र को चरम सीमा पार करने के करीब ले जा रहा है और खतरा अब वास्तविक लगने लगा है। हमें विकसित एवं विकासशील देश दोनों में उत्पादन एवं उपभोग के ढर्रे में बड़े बदलाव लाने की जरूरत है। मगर यह उन लोगों की तरफ से स्वतः नहीं होगा जिनके पास सरकारों एवं अन्य संस्थाओं में निर्णय लेने के अधिकार हैं। कुछ मायनों में विकसित देशों में चुनौती कहीं अधिक है जहां मौजूदा उत्पादन एवं उपभोग प्रारूप जलवायु खतरे को बढ़ाता है। विकासशील देशों में मुख्य मुद्दा भविष्य के विकास को नई दिशा देने से जुड़ा है। यह मौजूदा उत्पादन एवं उपभोग के प्रारूपों में बदलाव लाने की तुलना में अधिक आसान है।

जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए सरकारों के बीच हुए समझौते पर हमारी निर्भरता कारगर साबित नहीं हुई है। इसका समाधान यह है कि दुनिया और चीन में जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरे को कम करने के लिए बड़े जन आंदोलन को बढ़ावा देने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन रोकने की दिशा में काम करने वाले सर्वाधिक प्रभावशाली गैस-सरकारी संगठन एवं शोध संस्थाएं विकसित देशों में हैं। इनका दृष्टिकोण विकासशील देशों को लेकर भेदभाव पूर्ण रहता है और वे प्रायः पश्चिमी देशों की सरकारों के पैमाने के आधार पर दुनिया में हानिकारक गैसों के बढ़ते उत्सर्जन का आकलन एवं इसके लिए जिम्मेदारी तय करते हैं।

हमें भी भारत सहित विकासशील देशों में जलवायु संरक्षण के लिए काम करने वाले समूहों एवं शोध कार्यों में लगे संगठनों को बढ़ावा देना ताकि वे वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन रोकने के अभियान में अधिक से अधिक भूमिका निभा सकें। हमारा लक्ष्य केवल उन्हीं चीजों का प्रसार नहीं होना चाहिए जो हम अपने स्तर पर कर रहे हैं बल्कि अमेरिका, चीन एवं अन्य विकसित देशों द्वारा वादे पूरे नहीं करने की तरफ भी पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने की दिशा में भी काम करना चाहिए।

कृषिम मेधा से बड़े बदलावों की आहट

अरिमर्दन कुमार त्रिपाठी

ऐसे में यह कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कि त्रिआयामी यानी थ्रीडी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी भारत जैसे विकासशील देश में विनिर्माण के क्षेत्र में एक आमूलचूल बदलावों की पहल कर सकती है। जाहिर है, इसमें लागत और समय दोनों कम लगेंगे, साथ ही सुदूर और दुर्गम स्थानों पर विनिर्माण का काम न्यूनतम जोखिम के साथ संपन्न किया जा सकता है। ढांचागत विकास के साथ ही यह प्रौद्योगिकी लघु और कुटीर उद्योग को नया रूप दे सकती है। मानव के साथ जानवरों के हड्डी वाले अंग, खिलौने, घर में रखने वाले सजावट के सामान, फर्नीचर, बर्तन आदि बनाने के लिए ऐसे उपक्रमों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और पारंपरिक मशीनें धीरे-धीरे पीछे छूटती जाएंगी और डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ती जाएगी। उत्पादों के डिजाइन और स्वरूप में विविधता और आकर्षण और अधिक बढ़ेगा। उद्योगों की एक ही सांचे से बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रवृत्ति पर नए सिरे से विचार करने के लिए उपभोक्ताओं का दबाव बढ़ेगा।

ऐसे में कृत्रिम मेधा आधारित थ्रीडी प्रिंटिंग के एक नई औद्योगिक क्रांति के आधार बनने की पूरी संभावना है। अंकटाड की प्रौद्योगिकी और नवाचार रपट- 2023 में कहा गया है कि थ्रीडी प्रिंटिंग का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर 2020 में इसका मूल्य बारह बिलियन डालर था, जो 2030 तक बढ़कर इक्यावन बिलियन डालर होने की उम्मीद है। साथ ही यह उद्योग कुल मिलाकर तीन से पांच मिलियन नई कुशल नौकरियां पैदा करेगा। इस क्रम में सहायक नौकरियों की भी मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि उद्योग को इंजीनियरों, साफ्टवेयर विकासकर्ता, सामग्री वैज्ञानिकों के साथ बिक्री, विपणन और अन्य विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी।

कृत्रिम मेधा एक माध्यम है, इसका उपयोग समाज और व्यक्ति के कमोबेश सभी पहलू में हो सकता है। वर्तमान में जिन क्षेत्रों में इसका उपयोग नहीं दिख रहा है, उसमें इसका उपयोग भविष्य में नहीं होगा, यह बात शायद ही कोई समझदार व्यक्ति स्वीकार करे। उदाहरण के लिए विगत कई वर्ष से गणतंत्र दिवस के सार्वजनिक समारोह में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से आतंकवादियों को खोजने का प्रयोग कृत्रिम मेधा के भरोसे से ही चल रहा है, जो चेहरे पहचान कर पूर्व चिह्नित आतंकवादी या अपराधी की सार्वजनिक उपस्थिति और सक्रियता से पुलिस नियंत्रण कक्ष में सुरक्षाकर्मियों को आगाह कर सकता है। इसी तरह, एक प्रयोग रेलवे शुरू कर रहा है, जिसमें यात्रियों के सामान को उसके साथ जोड़कर उसकी चोरी की संभावना पर सुरक्षाकर्मियों को संकेत भेज सकता है। इसी क्रम में कृत्रिम मेधा के आधार पर थ्रीडी प्रिंटिंग से देश में समुद्री पुल एवं एक मानचित्र के आधार पर सीमा पर चारदिवारी का निर्माण संभव है। किसी व्यक्ति के दांत या पैर की हड्डी बनाकर इलाज में चिकित्सकों का सहयोग और मरीजों को लाभ पहुंचाने का काम हो रहा है।

आज कृत्रिम मेधा की व्यावसायिक संलिप्तता लगभग हर उद्योग के विकास और स्वचालन में पाई जा सकती है। इसलिए देश में इसकी व्यापकता के आंकड़ों का सटीक अनुमान लगाना तो कठिन है, लेकिन बीती फरवरी में नैसकाम के हवाले से सरकार ने संसद में बताया कि भारत में कृत्रिम मेधा से लगभग 4,16,000 पेशेवरों के लिए रोजगार के सृजन का अनुमान है। इसके अलावा, सन् 2035 तक कृत्रिम मेधा द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था में 957 बिलियन अमेरिकी डालर के अतिरिक्त योगदान देने की उम्मीद है। इसके वर्तमान वैश्विक बाजार में 2020 की तुलना में 2021 में निजी निवेश 103 फीसद बढ़कर 96.5 बिलियन डालर हो गया था। अकेले अमेरिका में उद्योगों और व्यवसायों में कृत्रिम मेधा आधारित कुशल लोगों की मांग तेजी से बढ़ी है। 2010 और 2019 के बीच ऐसे लोगों की मांग में दस गुना वृद्धि हुई। हालांकि भारतीय संदर्भों में इससे सतर्क होने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इन स्थितियों में कुशल कामगारों की जरूरत तो बनी रहेगी, लेकिन अकुशल कामगारों के रोजगार का संघर्ष और बढ़ेगा। यही नहीं, जब छोटे व्यवसायों के उत्पाद-निर्माण में स्वचालन बढ़ेगा, तो अकुशल या जरूरत के मानकों पर अक्षम लोगों की बड़े पैमाने पर छंटनी होगी, जो आजकल अक्सर सुनने को भी मिल जाती है। यह नहीं भूलना चाहिए कि यातायात के तमाम साधनों के बीच आज भी कोलकाता में हाथ से खींचने वाला रिक्शा इसी तर्क पर बना हुआ है कि ऐसे रिक्शा चालकों की कुशलता इसी कार्य में सर्वोत्तम है। यह उनके जीवन-भरण का एकमात्र साधन के साथ मजबूरी भी है।

एक माध्यम के तौर पर कृत्रिम मेधा का नकारात्मक उपयोग भी समांतर रूप से चल रहा है। त्रिआयामी यानी थ्रीडी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी की सहायता से हम फोरेंसिक साक्ष्य तैयार कर सकते हैं, कृत्रिम मेधा से इनका तथ्यगत विश्लेषण कर सकते हैं, जिनसे अपराध को रोकने में सहायता मिल सकती है, लेकिन इन्हीं माध्यमों से शातिर अपराधों को भी बढ़ावा मिल रहा है। सेंसर आधारित ड्रोन से किसी मरीज तक जल्दी से दवा पहुंचाई जा रही है, लेकिन ऐसे ही ड्रोन से हथियारों और नशा की सामग्रियों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी आज एक चुनौती बन कर उभरी है। दूसरी तरफ यह सोचने का समय है कि हमारी डिजिटल उपस्थिति से मिले डेट दरअसल शोधों के विकास और सहायक ‘मशीन लर्निंग’ में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हम इन सब प्रक्रियाओं से पूरी तरह से या तो अनभिज्ञ हैं या इसके लिए कुछ कर पाने में असमर्थ। देश की लगभग डेढ़ सौ करोड़ की आबादी में से एक बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी रूप में इस डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं और यह हर जुड़ाव डिजिटल संसाधन तैयार कर रहा है, जिनका मुक्त दोहन निजी कंपनियों द्वारा हो रहा है।

ध्यान रखने बात है कि डिजिटल दुनिया में नित्य बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इसके नियमन का काम आज भी सन् 2000 में बने नियम से काम चलाया जा रहा था। हालांकि अभी संसद से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 पास हुआ है, जिसमें भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड बनाने की बात हुई है। यह बोर्ड कैसे भारतीय डिजिटल डाटा का संसाधन और निजता की सुरक्षा करता है, यह तो समय बताएगा, लेकिन कृत्रिम मेधा से तेजी से बन रहे बाजार में हमारी मौलिक भागीदारी किस रूप में हो रही है, यह विचारणीय है, ताकि विश्व में सबसे बड़ी आबादी और सबसे अधिक इंटरनेट डाटा खपत करने वाले देश के रूप में हमारी भूमिका सिर्फ मजदूर या खरीदार तक ही सीमित न रहे। अगर आज इन उपायों पर तेजी से अमल नहीं किया गया, तो यह न तो समय के साथ न्याय होगा और न ही हमारी क्षमताओं की अलग से वैश्विक पहचान होगी।

जिनपिंग का न आना

संपादकीय

दरअसल, दुनिया के देशों को यह समझना होगा कि इस वक्त चीन और रूस, दोनों ही अपने हिसाब से दुनिया को संचालित करना चाहते हैं। दोनों की मंशा अपने पड़ोसी देशों की संप्रभुता को नष्ट करने की है और साथ ही, इस सरासर अन्यायपूर्ण व अमानवीय कृत्य में वे जी-20 जैसे मंचों का समर्थन भी चाहते हैं। कैसे भुला दिया जाए कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ बाकायदा युद्ध लड़ रहे हैं, तो चीन ताइवान व भारतीय इलाकों पर लगातार गिद्धदृष्टि गड़ाए बैठा है? इसके बावजूद दुनिया में निरंतर सशक्त होते भारत को न तो निराश होना चाहिए और न हार मानकर बैठ जाना चाहिए। दुनिया के प्रति भारत की अपनी स्वतंत्र नीति है और उसी के अनुरूप आचरण जारी रहना चाहिए। ध्यान रहे, हमारी प्रगति के प्रति प्रतिकूल नजरिया रखने वाले देशों की चलती, तो भारत में कभी जी-20 का आयोजन नहीं होता और न अध्यक्षता मिलती। भारत ने जो भी पाया है, अपने प्रयासों से पाया है और आगे भी उसे अपने पुरुषार्थ से ही सफलताएं हासिल होंगी। आज भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट के लिए अकेले चीनी राष्ट्रपति जिम्मेदार हैं। एकाधिक ऐसे उदाहरण हैं, जिनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि चीन संबंधों को सामान्य बनाना नहीं चाहता है। खैर, इस सप्ताह भारत में होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग आ रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि जोड़ने-जुड़ने के शिखर मंच पर चीन की ओर से तोड़ने-टूटने की बातें नहीं होंगी।

आज भारत में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया जा रहा है। राधाकृष्णन एक ऐसे नेता थे, जिन्होंने चीन के निर्माता माओत्से तुंग का गाल थपथपाकर अपनापन जताया था। जिन्होंने सोवियत संघ के नेता स्टालिन से कहा था कि शीत युद्ध से अपना हाथ पीछे खींच लीजिए। जाहिर है, न स्टालिन माने और न चीन। आज दार्शनिक राधाकृष्णन का देश भारत दुनिया के तमाम दिग्गज नेताओं के लिए पलक-पांवड़े बिछा रहा है, सच्चे मन से शांति के प्रयास कर रहा है, उसे अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के आयोजन को ऐसे ऐतिहासिक बनाना चाहिए कि आने वाले वर्षों में दुनिया याद करे।

Date:05-09-23

हम औरत को कब तक कमतर समझेंगे

विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )

एक दिन के अंतराल से दो खबरें आईं। दोनों देश में महिलाओं की स्थिति को एकदम विपरीत कोण से रेखांकित करती हैं। पहली खबर आई राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले के एक सुदूर गांव से, जहां एक आदिवासी महिला को उसके ससुरालियों ने निर्वस्त्र करके घुमाया। उसका कुसूर था कि वह अपनी पसंद के मर्द के साथ रहना चाहती थी। दूसरी खबरी थी कि इसरो ने तमिल ग्रामीण पृष्ठभूमि की मुस्लिम महिला निगार शाजी के नेतृत्व में देश का पहला मेगा सूर्य मिशन आदित्य एल वन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि भारत में बैलगाड़ी और हवाई जहाज साथ-साथ चलते हैं। दोनों खबरें देश में औरतों की स्थिति के इसी विरोधाभास को रेखांकित करती हैं।

जो खबर राजस्थान से आई, वह किसी भी प्रदेश से आ सकती है। कुछ ही दिनों पहले मणिपुर में इससे भी भयंकर घटना प्रकाश में आई थी। मीडिया ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करता ही रहता है, इसलिए किसी एक दल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने का कोई औचित्य नहीं है। न तो यह समस्या एक राजनीतिक दल के कुशासन की देन है और न ही इसका हल किसी शून्य से उपजेगा। यह हमारे मन में गहरी पैठी दुर्भावनाओं की उपज है और इसका सामना भी बड़ी सांस्कृतिक क्रांति से ही हो सकेगा। राजनीतिक दल तो अपने सकारात्मक हस्तक्षेपों से परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं।

कानून समय सापेक्ष होते हैं। वे समाज में व्याप्त मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। श्रम विभाजन से विकसित मनुष्य जाति का इतिहास ्त्रिरयों को पुरुषों से कमतर आंकने में विश्वास करता रहा है और उसी के अनुसार, निर्मित कानूनों ने भी उसे निचले पायदान पर रखा। भारत में प्रचलित वर्तमान कानून और उन्हें लागू कराने वाली संस्था पुलिस 1860 के दशक में निर्मित हुई और तब तक इस बात की कल्पना भी असंभव थी कि स्त्री और पुरुष कानून के समक्ष समान हैं, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार या यौनिक शुचिता के मसलों में कानून का पलड़ा पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ था। यह तो आधुनिक शिक्षा के प्रसार और उसके फलस्वरूप बदलते मूल्यबोध से ही संभव हुआ है कि स्त्री को काफी हद तक कानूनी बराबरी मिल सकी है।

काफी कुछ बदली परिस्थितियों के बावजूद ऐसा क्योंकर है कि अभी भी भारतीय समाज के भिन्न हिस्सों से अपमानजनक ढंग से औरतों की परेड जैसी खबरें आती रहती हैं? इसका एक ही कारण समझ में आता है कि अभी भी हम उन्हें बराबरी का हक देने के लिए तैयार नहीं हैं। कानून बना देने भर से काम नहीं चलता, सोच बदलने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है और संभवत: हम उसी संक्रमण से गुजर रहे हैं।

मुझे इस विषय में एक दिलचस्प अनुभव याद आ रहा है। अपनी एक नियुक्ति के दौरान मैंने अनुभव किया कि पारिवारिक हिंसा की शिकार महिलाएं पुलिस थानों में अपनी शिकायतें लेकर जाती तो हैं, पर आमतौर से पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो पाती हैं। तब तक हर थाने में महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होने लगी थी और हर जिले में महिला थाने भी कार्यरत हो गए थे। पीड़ित महिलाओं की सबसे बड़ी शिकायत थी कि पति या ससुराली जनों की शारीरिक या भावनात्मक हिंसा की शिकार होकर थाने पहुंचने पर उनकी पीड़ा को कमतर करके आंका जाता है। काउंसलिंग के नाम पर अक्सर उन्हें ही सलाह दी जाती है कि परिवार बचाने के लिए थोड़ी-बहुत हिंसा उन्हें बर्दाश्त करनी ही चाहिए। मजेदार बात थी कि इस तरह की सलाह कोई महिला पुलिसकर्मी ही देने लगती थी। कहीं न कहीं काउंसलिंग का मकसद पीड़िता को उसी परिवार में वापस भेजने के लिए तैयार करना होता, जिसकी हिंसा से त्रस्त होकर वह पुलिस के पास आई थी। कई बार तो कोई महिला पुलिसकर्मी अपना ही उदाहरण देने लगती कि कैसे पारिवारिक हिंसा झेलकर उसने अपना दांपत्य ‘बचाया’ है। यह शायद हमारी सामाजिक संरचना की विशेषता है कि ज्यादातर मामलों में पीड़िता आसानी से इस सलाह को मान भी जाती है। दिक्कत तब आती है, जब घर बचाने के चक्कर में वापस जाने वाली फिर पिटकर पुलिस के पास आती है और थाने से निराश होकर वरिष्ठ अधिकारियों के चक्कर लगाने लगती है। ऐसे ही कुछ निराशाजनक मामलों से दो चार होने के बाद मैंने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए कुछ करने की सोची थी।

लखनऊ की सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं की मदद से विभिन्न थानों में कार्यरत महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों की एक कार्यशाला आयोजित की गई। यह बहुत अप्रत्याशित नहीं था कि भाग लेने वालों में से अधिकांश मानते थे कि थोड़ी-बहुत पारिवारिक हिंसा तो चलती ही रहती है। उनमें से ज्यादातर मानते थे कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद घर ‘टूटने’ की आशंका बढ़ जाती है। आम सहमति थी कि दोनों पक्षों की काउंसलिंग कर दांपत्य बचाने की कोशिश करनी चाहिए, पर ज्यादातर के पास इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था कि हिंसा की शिकार को ही हर बार समर्पण कर एक तकलीफदेह रिश्ता बचाने का प्रयास क्यों करना चाहिए? हम सभी जानते थे कि यह समझ किसी पीड़िता के आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक यथार्थ से जुड़ी हुई है और इसे बदलने में बहुत वक्त लगेगा। पुलिसकर्मी भी उसी समाज से आते हैं, जिसका अंग पीड़िता है।

घरेलू हिंसा की ही तरह स्त्री के विरुद्ध सामाजिक हिंसा भी खास तरह के मूल्यबोध की उपज है। अपने शरीर पर उसका अधिकार नहीं है, इसलिए निर्वस्त्र करके घुमाना दंड देने का आदिम तरीका है। युद्धों में विजित को सबक सिखाने के लिए उसके पक्ष की स्त्रियों को अपमानित किया जाता था। आज भी सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बलात्कार वहशी आनंद के अतिरिक्त कई बार दूसरे समुदाय को दंड देने के लिए होता है। चुड़ैल बताकर भी स्त्री को निशाना बनाया जाता है। हालिया समय में संपत्ति में बराबरी के हक ने भी हिंसा के नए रूप सामने ला दिए हैं।

प्रतापगढ़ में निर्वस्त्र घुमाई जाती और इसरो के सूर्य मिशन का नेतृत्व करती स्त्रियाँ की असंबद्ध छवियां भारत की सच्चाई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरी वाली छवि ज्यादा प्रभावी होकर बार-बार हमारे सामने आए और पहली वाली छवि धीरे-धीरे ओझल होते-होते इतिहास की किताबों का हिस्सा बन जाए।