03-07-2020 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:03-07-20

Date:03-07-20

Private Railways ?

Inviting private participation in running passenger trains is historic. It needs preparatory work

TOI Editorials

To its credit, Indian Railways has decided to bite the bullet by inviting private sector participation in running passenger trains. Having dithered for five years after a committee headed by Bibek Debroy laid out a road map to usher in private participation, it’s taken the first step. On Wednesday, Railways announced a plan to invite participation for 109 pairs of routes. The highlights are that the private players will get operational rights for 35 years. Their trains will have to pay Railways for the use of infrastructure and share a part of gross revenue. The likely investment will be Rs 30,000 crore.

It’s an important step as it seeks to tap private investment for the first time in running passenger trains. In addition to the likely benefits competition can provide, it will also free up resources for Railways to invest in infrastructure. However, if this important step is to fulfil its potential, it needs to be preceded by preparatory work for the appropriate institutional framework. To put this in context, Railways today runs on the basis of cross-subsidies and budgetary support. Passenger services are subsidised by freight earnings. Overall railway finances are characterised by stress and postponement of renewal of aged assets, says CAG.

In this backdrop, there are three things that need to be done to make this important development a success. First, Railways needs to clean up its accounts and move to an accrual system from the current cash accounting. This is important to get a better picture. Second, there must be a clear division between the part of Railways which will own and operate common infrastructure, and the section which runs trains. This is essential to minimise conflict of interest. More so, because the government says even private trains will be run by drivers and guards of Railways.

The mechanism to ensure smooth functioning will be an autonomous regulator with a well-defined role. The element of cross-subsidy and the need to have fair access to common infrastructure requires a credible regulator. The regulator is at the heart of the institutional architecture in countries which have allowed private players to run passenger trains. India’s post-1991 experience shows that a capable regulator and architecture that avoids conflicts of interest are critical conditions to enable successful private participation. Inviting private participation is historic. But inadequate preparation will undermine its potential.

Date:03-07-20

Indian Paradox

Educating girl child solves India’s population problem. But male preference continues deadly run

TOI Editorials

Thirteen out of 22 states for which data is available have fallen below replacement fertility levels. This requires India to start preparing for a phase of population decline. The Sample Registration System (SRS) statistical report for 2018 is the latest survey to capture the demographic transition underway. The Hindi heartland states – especially Bihar, UP and MP – and Assam are above replacement fertility levels of 2.1, with their TFRs ranging between 2.4 and 3.2. But everywhere else – east, south, north and west, the preference for one- and two-child families is clearly discernible.

In states that will see population decline, nativist sentiment would do well to give way to policies welcoming migration. Otherwise labour shortages, uncompetitive wages and economic stagnation will start manifesting. With proportion of elderly persons rising, states must plot capacity expansion in healthcare and social security schemes. The SRS data also indicates a strong correlation between education levels of women and fertility rates. Average TFR was 1.7 among graduate women, 1.8 and 1.9 respectively for those educated up to Class 12 and 10, 2.5 for those with primary education, and 3.0 among illiterate women.

Rather than coercive birth control measures, laggard states must focus on learning outcomes and keeping girls in school. Meanwhile, the downside to smaller families could be greater sex selection practices putting the girl child at an existential disadvantage. Sex ratio at birth in 2016-18 was just 899 females per 1,000 males. This is a 3-point uptick from 2014-16 but is nevertheless a fall from 906 in 2012-14. UNFPA’s State of World Population report 2020 calculates that 4.6 lakh girl children annually went missing in India due to sex selection during this period. This is a blot India must fast erase. Shortcomings in schemes like Beti Bachao, Beti Padhao must be quickly addressed.

Date:03-07-20

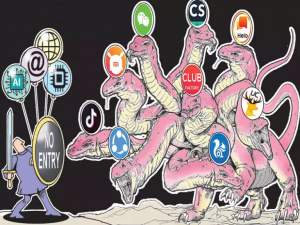

Defending India’s Tech Sovereignty

Banning Chinese apps was a start. Now set up missions on AI, solar-battery and consumer electronics

Arghya Sengupta and Lalitesh Katragadda , [ Arghya Sengupta is Research Director, Vidhi Centre for Legal Policy; Lalitesh Katragadda is Founder, Indihood. ]

As Indian soldiers face the Chinese army in Ladakh, their courage in defending our borders makes our hearts both heavy and proud. However as citizens, our actions belie our feelings. India’s trade deficit with China is $48.5 billion, on the back of China’s near-complete domination of India’s consumer electronics market. The resulting economic upside is significant enough to fund China’s entire military expenditure on the Indian border. How do we face our soldiers and tell them that we are bankrolling the very peril that they are bravely pushing back against?

In this context, the decision by the Indian government to ban 59 Chinese apps including TikTok and WeChat is a significant statement of intent. Section 69A of the Information Technology Act allows the government to block access to any content on the internet if protection of Indian sovereignty requires such blocking.

While any direct connections between companies which own the blocked apps and the Chinese government are difficult to detect, by virtue of China’s national intelligence law every technology company in the country is under a legal obligation to “assist and cooperate with state intelligence”. Further, according to China’s cybersecurity law, all companies “must accept supervision from the government”. When that government wages war on India’s borders, a strong case exists to follow due procedure and block these applications.

Some might say that TikTok feeding videos of Indians gyrating to Bollywood music to the Chinese government is hardly an affront to our sovereignty. That would be missing the point. As a company, TikTok’s owner Bytedance has a history of kowtowing to the deep state in Beijing. Specifically, it has removed content at will, particularly messages about Tiananmen Square and Tibetan independence, according to guidelines leaked to the Guardian newspaper in 2019. In this way, it exercises formidable power in shaping views of individuals.

Its privacy policy, last updated in February 2020, allows the company to take large amounts of data of Indians including metadata pertaining to location, mobile carrier, browsing history and share it with law enforcement, including in China. This is war by other means.

In this cyber dark war, unlike the Galwan incursion, India’s sovereignty is questioned on a daily basis. To chat, we use WhatsApp, an American app; to make video calls we use Zoom, an American company owned by a Chinese-origin American; even to block the 59 Chinese apps, the Indian government was reliant on Google and Apple to take these apps off the Play Store and AppStore respectively. Had there not been the tacit support of the US government in this action, scarcely would the ban have been so effective so quickly.

It is imperative to recognise that cyberspace is like Galwan valley at scale. To recover lost digital territory, putting shadowy foreign apps under strict scrutiny is only an opening salvo. To meaningfully assert our sovereignty, there needs to be constructive focus on select areas which launch India to global technology leadership. India must urgently start three missions to embark on its journey for self-reliance – in solar and battery energy, consumer electronics and AI. Indigenisation of these sectors with world-beating quality and price will be the only way to reduce our trade deficit with China and match its military might.

Take the example of solar and battery, which is now sufficiently low-cost to match oil and coal. Our market size makes it possible for India to be best-in-world – first by licensing, buying leading tech, which industrial houses will then use to add multiple gigawatts/ year of capacity. Large indigenous R&D will follow, catapulting India to an energy exporter. This blueprint of transforming expenditure into capacity, capacity into R&D and R&D into global leadership can be repeated in any area India wants to establish Atmanirbharta. It starts with energy self-reliance.

Again, the heart of consumer electronics, be it smartphones or televisions, is the central processor, often called SoC (system on a chip). India has some of the finest SoC designers in the world. An Atmanirbhar Grand Challenge to create best in class SoCs for Indian smartphones with unique innovations is urgently needed. It will, within 2 years, yield 2-3 winners who can then be married to Indian electronics companies to build global quality Indian smartphones for markets in India and abroad.

The other area is AI. One of the inventors of AI, Turing award winner Raj Reddy, always meant AI to bring parity to all 7 billion of us. This will be India’s contribution to technology – AI that serves India’s civilisational ethos of inclusion. Nowhere is this need more urgent than in medicine.

Indian innovators are already making Biobots to automate retinal scanning, mammography and ECG interpretation, some of which have matched certified professional competence. Governments need to put in place the right laws to rapidly certify and ensure public hospitals adopt them. If data generated from these processes remains in India and is made available only to Indian innovators, this has potential to solve the large medical problems of the Global South.

Ultimately, in technology as in the economy, we need to learn from our soldiers on the front. We need to steel ourselves for a few years of hardship with knowledge and belief that we will overcome. If we don’t, our dream of a tech sovereign India will become like a TikTok video – short-lived and illusory. If we do, perhaps our foes may never dare to draw battle lines inside our physical territory.

Control the Culture, Call the Tune

ET Editorials

Stop hate for profit — goes a campaign slogan that has rattled Facebook and made it change its policy on content censorship. In the wake of the powerful, broad-based, anti-racism protests in the US, following the killing of an unarmed black man, George Floyd, in an act of police brutality in Minneapolis, many powerful companies and brands have come under pressure to demonstrate that they, too, stand with the protesters and not with the racist status quo. Stop hate for profit is an emotive slogan and it is difficult to defy its emotive power without having credible, independent anti-racism credentials of one’s own. So, brands like Coca-Cola, Honda, Verizon, Levi’s, Microsoft and North Face have decided to stop advertising on Facebook for a month.

At one level, Facebook pays the price for not having to adhere to the norms of respect for veracity and social responsibility that traditional media follow. Not being responsible for what others publish on their platform had been deemed a social media prerogative — till organising mass murder of the Rohingya in Myanmar through WhatsApp messages, was proved an irrefutable fact. At another level, Facebook is prey to zealous political correctness, which wants it to deploy its ability to remove posts regardless of whether this curtails freedom of speech. It now seeks government regulation to draw the line that separates responsible publishing from censorship.

The rush of powerful companies to fall in line with the campaign shows the power of popular culture. Commerce and advertising shaped mass culture, it was believed. But when powerful passions are unleashed by ideology that grips the public imagination, whether emancipatory or otherwise, commerce turns fellow traveller. Moulding public culture yields tremendous power.

In the sun, and in the light

Live streaming of court proceedings is part of the right to access justice under Article 21 of the Constitution

Arundhati Katju ,[ The writer is a lawyer practising at the Supreme Court.]

The pandemic has presented the Supreme Court with both a challenge and an opportunity to adopt technology. As the lockdown began, the Court had to quickly find the technology and create protocols for virtual courts and e-hearings. Before this, the judicial system assumed that litigants, judges, lawyers, and court staff could come together in a physical place for the administration of justice. There was an open courtroom that the public could access. This protected the right to access justice, guaranteed under Article 21 of the Constitution. COVID-19 presents the judicial system with an opportunity to find ways to ensure access to justice even without a physical courtroom.

Now that the Court is proactively adopting technology, it must expand the right of access to justice by live-streaming proceedings. Further, court proceedings must also be documented and preserved for posterity. Both audio-visual recordings and transcripts of oral arguments should be maintained for this purpose.

While the Indian Supreme Court has enjoyed a reputation as one of the world’s most powerful and influential courts for several decades, regularly deliberating on matters that changed the course of public life, yet the Court maintained no public record of its own proceedings. Nor were its proceedings broadcast live for public viewing. Over time, security concerns meant that the public could only enter courtrooms in the SC with a pass. Due to space constraints, law students were not permitted to enter court rooms on Mondays and Fridays when the Court heard fresh matters.

In its 2018 judgment in Swapnil Tripathi v Supreme Court of India, the Court recommended that proceedings be broadcast live. The lead petition was brought by a law student who found himself unable to access SC courtrooms to watch proceedings in person. Writing the majority opinion for himself and then chief justice, Dipak Misra, Justice AM Khanwilkar held that live streaming proceedings is part of the right to access justice under Article 21 of the Constitution. Further, publishing court proceedings is an aspect of Article 129, per which the Supreme Court is a court of record. Journalists, young lawyers, civil society activists and academics would all benefit from live streaming, the Court opined.

The petitioners and the attorney general, KK Venugopal, both agreed on the need for live streaming. The AG suggested “Comprehensive Guidelines for Live Streaming of Court Proceedings in Supreme Court”. The majority opinion generally agreed with the AG’s recommendations. It proposed live-streaming cases of constitutional and national importance as a pilot project, including Constitution Bench cases. Matrimonial cases and those involving national security could be excluded.

In his concurring opinion, Justice DY Chandrachud noted that open courts help foster public confidence in the judiciary. “Litigants depend on information provided by lawyers about what has transpired during the course of hearings… when the description of cases is accurate and comprehensive, it serves the course of open justice. However, if a report on a judicial hearing is inaccurate, it impedes the public’s right to know.”

Both the majority and the concurring opinion noted that internationally, constitutional court proceedings are recorded in some form or the other. In Australia, proceedings are recorded and posted on the high court’s website. Proceedings of the Supreme Courts of Brazil, Canada, England and Germany are broadcast live. The Supreme Court of the US does not permit video recording, but oral arguments are recorded, transcribed, and available publicly on http://www.oyez.org. And democracies aside, in China, court proceedings are live streamed from trial courts up to the Supreme People’s Court of China.

India stands alone amongst leading constitutional democracies in not maintaining audio or video recordings or even a transcript of court proceedings. Court hearings can be turning points in the life of a nation: ADM Jabalpur comes readily to mind. More recently, there are any number of cases where the Supreme Court’s judgments have changed citizens’ lives — Ayodhya, Aadhaar, Section 377, Sabarimala, NRC and the triple talaq judgments are among them. The court craft of legal stalwarts like HM Seervai, Ram Jethmalani, or Ashok Desai is already lost to future generations for want of recording. Documentation is essential to preserve our history.

Over the last few years, the Supreme Court has taken steps to make justice more accessible. The Court started providing vernacular translations of its judgments. Non-accredited journalists were permitted to live-tweet court proceedings. During the lockdown, journalists have been permitted to view virtual court proceedings in real time. If that technology is available, it could be extended to members of the public, who can then view court proceedings themselves.

Courts around the world have had to find new ways of functioning during the pandemic. For example, the US Supreme Court heard arguments over the telephone, providing an audio-streaming facility for members of the public to dial in. It seems likely that for the next few years, Indian courts, too, will have to adopt a combination of virtual and in-person hearings. This transition is itself a crucial moment in our legal history, and it should be recorded for posterity. Moreover, the SC must take advantage of as many modes of communication as possible — including the internet, social media, television and radio. This will enable it to reach a wide cross-section of Indian society.

The SC has chosen to play an influential role as an institution of constitutional governance. The public is rightly interested, and has a right to know, about court proceedings in constitutional courts as well as trial and appellate courts. Openness and transparency reinforce the public’s faith in the judicial system. As Swapnil Tripathi noted, “sunlight is the best disinfectant” — all the more important during a pandemic.

India’s torture culture needs to end now

Only the people, including the Bar, the media, civil society and student groups, can rise up against torture practices

Ajit Prakash Shah is retired Chief Justice, Delhi and Madras High Courts

By now, everyone has heard of the tragic deaths of P. Jayaraj and J. Benicks, a father-son duo in a small town in Thoothukudi. Jayaraj, 58, was arrested by the police following an altercation with them on keeping his son’s mobile phone shop open in violation of lockdown rules. After Benicks was also taken into custody, the two were mercilessly thrashed to death.

Being found guilty of the ‘offence’ of keeping a shop open during the lockdown would have ordinarily granted Jayaraj and Benicks a maximum of only three months of imprisonment. The story, sadly, does not end with the police alone. Before the two men died, the police sought their remand, which a judge sitting in a court complex mechanically seems to have granted, without ever seeing the two men, or seeming to question the rationale for their remand. The series of events, starting with the cruel lockdown enforcement methods and concluding with the utterly gruesome and entirely avoidable deaths, is a sign that we are living with a completely broken system of law enforcement.

Endemic to police culture

The Tamil Nadu police has acquired notoriety over the decades for employing torturous methods for law enforcement. During my tenure as Chief Justice of the Madras High Court, several cases in this regard were brought to the court. But this issue is not restricted to Tamil Nadu alone. Torture is, in fact, an integral part of police culture all over the country. Indeed, it would not be amiss to argue that this culture in India today is reminiscent of the brutality of the colonial police forces that we are so keen to forget.

Official data also accept that police torture is a reality, but the quality of such data is always suspect. The pervasiveness of police torture is best understood in the compelling case found in reports made by NGOs and observers over the years, including by the Asian Centre for Human Rights, Amnesty International and People’s Union for Democratic Rights.

The data on torture show that it is not only an integral part of India’s policing culture; in some investigations (such as terror cases), it is treated as the centrepiece. The fact is that the current laws facilitate such torture, such as through the admissibility of confessions as evidence under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act and the Prevention of Terrorism Act, which continues refurbished as the Maharashtra Control of Organised Crime Act. Unfortunately, policing has also not mainstreamed the upgrade to newer technologies, like DNA analysis, which can directly impact law enforcement practices.

What some have labelled as India’s “public secret” is tiptoed around in the international arena. The official position on state-sponsored or state-endorsed torture can be seen in a 2017 quote by India’s then Attorney-General. In his opening speech in Geneva at the country’s universal periodic review at the United Nations Human Rights Council, the Attorney-General invoked Gandhi and Buddha, stating that “India…believe[s] in peace, non-violence and upholding human dignity. As such, the concept of torture is completely alien to our culture and it has no place in the governance of the nation.” This would be a textbook example of hypocrisy, if ever.

Undoubtedly, the offending officers in the Thoothukudi case are being prosecuted, and some compensation will also be paid to the victims’ families. But such piecemeal action is not what is needed. What we really need is a recognition that torture is endemic and a systemic problem, and the only answer lies in stringent legal framework that is aligned with and committed to the principles of international law under the UN Convention Against Torture (UNCAT) to which India has been a signatory since 1997, and a watertight enforcement mechanism that deters such practices.

Supreme Court on torture

Even before India signed the UNCAT, our Supreme Court had brought about glorious jurisprudence highlighting the many problems with the country’s torture culture. In Raghbir Singh v. State of Haryana (1980), the Court was “deeply disturbed by the diabolical recurrence of police torture resulting in a terrible scare in the minds of common citizens that their lives and liberty are under a new peril when the guardians of the law gore human rights to death.” These sentiments were revisited in Francis Coralie Mullin v. Union Territory of Delhi (1981) and Sheela Barse v. State of Maharashtra (1987),where the Court condemned cruelty and torture as violative of Article 21. This interpretation of Article 21 is consistent with the principles contained in the UNCAT. The UNCAT aims to prevent torture and other acts of cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment around the world.

Although India signed the UNCAT in 1997, it is yet to ratify it. In 2010, a weak Prevention of Torture Bill was passed by the Lok Sabha, and the Rajya Sabha later sent it to a Select Committee for review in alignment with the UNCAT. (I, too, appeared before this committee in 2010 after retirement from judicial office). But the Committee’s recommended law, submitted in 2012, never fructified, as the then UPA government allowed the Bill to lapse. In 2016, Ashwani Kumar, a senior advocate and former Union Minister of Law, sought the enactment of a torture law via a Supreme Court petition. By 2017, the Law Commission had submitted its 273rd report and an accompanying draft torture law. But the Supreme Court dismissed the petition on grounds that the government cannot be compelled to make a law by mandamus; treaty ratification was a political decision; and that it was a policy matter. A second petition on the issue filed by Mr. Kumar also met the same fate as the first one.

This rejection was a sign of the Supreme Court turning its back on its own glorious jurisprudence, and its efforts to aid law-making in the past, whether in using the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women to reform the law around workplace sexual harassment; or customary international law in environmental cases; or the right to privacy — this long and varied list is revelatory of a proactive Court that sees itself as responsible for nudging Parliament into legislative action.

Even with failings, the Commission’s draft Bill is better than not having one at all. A version based on this draft was circulated to State governments for views, but nothing has come of it, and nothing is likely to, either. This reluctance is arguably because all governments appear to collectively agree that police brutality is a necessary evil to maintain law and order.

#EndTortureToday

Neither the Home Ministry nor this government is likely to take up the torture law. Indeed, the manner in which the torture bill has been treated reveals a betrayal of the people of India by successive governments. There have been opportunities for 23 years to enact a law on torture, but they have been studiously avoided. State consultation also has no meaning. It is evident that all governments enjoy the status quo, where the police are used as a tool for self-preservation. Any disequilibrium is not politically desirable.

As disheartening as this may seem, all is not lost. There is much inspiration around us. Days after George Floyd was killed in Minneapolis in the U.S., when a policeman held him in an 8-minute-46-second-chokehold, the #BlackLivesMatter movement emerged, with many Indians joining in too. The movement, led by the people, started a national debate in the U.S. on policing, including radical reforms such as defunding and disarming the police. Arguably we need a people’s movement at home too that will bring about the necessary legislative changes that the Law Commission has suggested, and that encourages institutions to #EndTortureToday. Only the people can rise up against these practices, just as they are doing in other parts of the world. And by people, I include important stakeholders like the Bar, the media, civil society and student groups. Each of these have relevant roles to play in bringing about the change we want to see. It is merely a matter of who decides to pick up the mantle first.

निजी क्षेत्र की रेल

संपादकीय

रेल मंत्रालय ने कुछ चुनिंदा रेल मार्गों पर निजी क्षेत्र को रेल संचालन के लिए आमंत्रण देकर वह फैसला किया, जिसके अमल का समय आ गया था। वास्तव में यह वक्त की मांग और जरूरत थी कि रेलवे निजीकरण की दिशा में आगे बढ़े। नि:संदेह भारत सरीखे देश में रेलवे का एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि वह इसकी चिंता न करे कि भविष्य की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा? इसकी आवश्यकता एक अर्से से महसूस की जा रही थी कि रेलवे निजी क्षेत्र का सहयोग ले, लेकिन राजनीतिक कारणों से इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो पा रही थी। यह अच्छा हुआ कि मोदी सरकार ने अपनी हिचक तोड़ी और रेलवे के निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ा दिए। देश को जिस स्तर के रेल ढांचे और ट्रेन सुविधाओं की दरकार है, वह तभी पूरी की जा सकती है कि जब निजी क्षेत्र भी हाथ बंटाए। दुनिया के अन्य देश बेहतर रेल सेवाओं के मामले में हमसे आगे इसीलिए निकल गए, क्योंकि उन्होंने समय रहते निजी क्षेत्र का सहयोग लिया। दुर्भाग्य से अपने देश में ट्रेनों को गरीब की सवारी मान लिया गया और रेल मंत्रालय को राजनीतिक हितों की पूर्ति का जरिया बना दिया गया। विडंबना यह है कि कुछ लोग अभी भी रेल के बहाने राजनीति करना चाह रहे हैं। हैरत नहीं कि इसमें राहुल गांधी अग्रणी दिखाई दे रहे हैं। रेलवे के निजीकरण की खबर मिलते ही उन्होंने विरोध जताते हुए कहा कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवनरेखा है और सरकार उसे भी उनसे छीन ले रही है। उनका यह बयान यही बताता है कि अपने देश में रेलवे को लेकर घिसी-पिटी और आर्थिक रूप से घोर अनुपयोगी राजनीतिक मानसिकता किस तरह बरकरार है।

राहुल गांधी ने जैसा बयान दिया, वैसा आम तौर पर वाम दलों के नेता दिया करते हैं। आर्थिक मामलों में राहुल गांधी और वाम दलों के नेताओं के बयानों में जिस तरह समानता बढ़ती जा रही है, उससे यही पता चलता है कि कांग्रेस उधार की विचारधारा से काम चला रही है और उससे ही अपना राजनीतिक उद्धार भी करना चाहती है। समझना कठिन है कि अगर उड्डयन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी हो सकती है तो रेलवे में क्यों नहीं हो सकती? कल्पना करें कि अगर निजी एयरलाइंस न होतीं तो उड्डयन क्षेत्र का क्या परिदृश्य होता? गरीबों की दुहाई देकर रेलवे के आधुनिकीकरण में अड़ंगा लगाना एक तरह से गरीब विरोधी सोच ही है। आखिर यह मानकर क्यों चला जा रहा कि गरीबों को बेहतर रेल सुविधाएं नहीं चाहिए और वे रेल यात्रा भी सबसिडी के सहारे ही करना चाहते हैं?

Date:03-07-20

मुक्ति के इंतजार में तिब्बत

नीरज माधव , (साहित्यकार तिब्बत मुक्ति पर कई पुस्तकें लिख चुकी हैं)

तिब्बत जब तक बफर स्टेट के रूप में भारत और चीन के बीच एक स्वतंत्र राष्ट्र था तब तक भारत के साथ चीन का सीमा विवाद न के बराबर था, लेकिन जब से चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के चलते तिब्बत जैसे शांति प्रिय राष्ट्र को हड़प लिया तब से वह भारत की सीमाओं में घुसपैठ की चेष्टा करने लगा। अब तो वह अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करते हुए उसे दक्षिणी तिब्बत का नाम देने लगा है। चीन के अतिक्रमणकारी रुख को देखते हुए समय आ गया है कि भारत भूल सुधार करे और तिब्बत के पक्ष में आवाज उठाए। उसे इसकी भी कोशिश करनी चाहिए कि विश्व समुदाय भी उसके साथ अपनी आवाज बुलंद करे। वैसे भी तिब्बत की मुक्ति का मुद्दा आज भी जीवंत है। चीन अधिकृत तिब्बत में रहने वाले अधिकांश तिब्बती दुनिया से बिल्कुल अलग-थलग करके रख दिए गए हैं, फिर भी दूसरे देशों में रहने वाले तिब्बती उनकी मुक्ति साधना यानी फ्रीडम मूवमेंट की ताकत बने हुए हैं।

दस मार्च तिब्बत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण दिन है। यह तिब्बत की सांस्कृतिक, धार्मिक , राजनीतिक विरासत लुट जाने का दिन है। यह भयंकर रक्तपात और जनसंहार के बाद तिब्बतियों की अहिंसक मुक्ति साधना के प्रारंभ का दिन है। तिब्बती दूसरे देशों में शरणार्थी के रूप में इसीलिए हैं कि उन्हें एक दिन अपने आजाद राष्ट्र तिब्बत में जाना है। हर दस मार्च को क्रांति की यह लौ थोड़ी और प्रज्वलित हो उठती है। किसी भी स्वाधीनता आंदोलन की गति यह होती है कि हर अगला आंदोलन पिछले से बड़ा होता जाता है, जब तक कि वह अपना लक्ष्य प्राप्त न कर ले। भारतीयों समेत दुनिया के तमाम लोगों का एक बड़ा वर्ग तिब्बत के पक्ष में है। भारत की तो मुक्तिकामी राष्ट्रों के आंदोलन में सहयोग देने की प्राचीन परंपरा ही रही है। भारत के राजनीतिक वर्ग और यहां के समाज को इस परंपरा को ऊर्जा देनी चाहिए। हालांकि भारत से गलतियां कहां-कहां हुईं, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। जिस समय 24 अक्टूबर, 1950 को पीकिंग रेडियो ने उद्घोषणा की कि चीन की लिबरेशन आर्मी तिब्बत में बढ़ रही है उसी समय भारत को भी सतर्क हो जाना चाहिए था। तब हमें नई-नई अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी। ऐसे में तिब्बत की सहायता कर उसे बफर स्टेट के रूप में बनाए रखना भारत की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक था। 1947 के बाद जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे तब तक डाक-तार और व्यापार का सिलसिला भारत का तिब्बत के साथ था। अधिकारपूर्वक भारत तिब्बत की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकता था, परंतु उसने मौन साध लिया। उसे कम से कम अपने कूटनीतिक प्रयास तो तिब्बत के पक्ष में करने ही चाहिए थे। पूरा विश्व समुदाय भी मौन रहते हुए तिब्बत जैसे शांत राष्ट्र को चीन का भक्ष्य बनते देखता रहा। संभवत: सबके अपने-अपने चीन के साथ निहित स्वार्थ थे। जिस समय 1959 में तिब्बत की बहादुर जनता ने वहां एक जन-आंदोलन खड़ा कर दिया उस समय भारत जैसे बड़े देश को चाहिए था कि वह विश्व जनमत जागृत करके तिब्बत के पक्ष में राय कायम करता। ऐसे देशों को एकजुट करता जो चीन की साम्राज्यवादी नीति से स्वयं के लिए खतरा महसूस कर रहे थे।

संयुक्त राष्ट्र 1959-60 और 1965 में प्रस्ताव पारित करके चीन द्वारा तिब्बती लोगों के दमन की कड़ी आलोचना कर चुका है। भारत में भी कई बार सदन पटल पर यह मुद्दा लाया जा चुका है। अमेरिका की सीनेट ने 1991 में तिब्बत को चीन द्वारा गुलाम बनाए हुए देश के रूप में मान्यता देते हुए तिब्बतियों की मुक्ति साधना का समर्थन किया, लेकिन इन सबका चीन पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। केवल आलोचना-निंदा से अहंकारी चीन पर असर पड़ने वाला नहीं। वह प्रारंभ से ही विस्तारवादी देश रहा है। आस-पास के देशों के भू-भाग पर कब्जा करने की उसकी मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है। तिब्बत, पूर्वी तुíकस्तान, दक्षिणी मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग आदि के साथ अब वह नेपाल और भूटान जैसे देशों पर भी अपने नजरें गड़ाए है।

1949 में चीनी शासक माओ ने दक्षिण एशिया के संबंध में एक टिप्पणी की थी कि तिब्बत हमारी हथेली है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश हमारी उंगलियां हैं। माओ की यह साम्राज्यवादी घोषणा तभी से चीन की दक्षिणी एशियाई नीति का आधार बनी हुई है। आज भी चीन ने जिस सीमा को भारत-चीन सीमा नाम दिया है, वास्तव में वह भारत-तिब्बत सीमा है। 1950 में चीन ने तिब्बत के पूर्वी क्षेत्र पर हमला किया और धीरे-धीरे 1959 तक उसकी सेना ने पूरे तिब्बत को अपना उपनिवेश बना लिया। इसी के तुरंत बाद चीन ने भारत के एक विशाल भू-भाग पर भी अपना दावा जताना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम था 1962 का भारत-चीन युद्ध।

किसी भी देश की जनता को लंबे समय तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। किसी भी आक्रोश को जितना दबाया जाता है, उसका उभार उतना ही विस्फोटक होता है। तिब्बत एक बड़ा भू-भाग है, जिसकी अपनी पृथक राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक अस्मिता रही है। वहां के लोगों के रहन-सहन का अलग ढंग है जो चीनियों से मेल नहीं खाता। अस्सी प्रतिशत से अधिक वे भारतीय रीति-रिवाजों और रहन-सहन के करीब हैं। इसीलिए भारत को वे अपना गुरु देश मानते हैं। यह संबंध बौद्ध धर्म को अपनाने के काल से बहुत पीछे तक जाता है। दमनकारी शासन के शिकंजे में रहते हुए भी विदेशी शासन से मुक्ति की चिंगारी अभी तिब्बत में शेष है। रत्नगर्भा धरती की कोख से उगे पहाड़ों-सा संकल्प शेष है। समय की गूंज आकुल है अब निकलने को-तिब्बत, स्वतंत्र तिब्बत।

![]() Date:03-07-20

Date:03-07-20

अधिक रोजगार देने वाले विनिर्माण पर हो जोर

राधिका कपूर , (लेखिका इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च आन इंटरनैशनल इकनॉमिक रिलेशंस में सीनियर फेलो हैं)

कोविड-19 महामारी के प्रसार और इस पर काबू पाने के लिए लागू की गई नीतियों ने श्रम बाजारों के लिए एक असामान्य झटका दिया जिससे भारत में बेरोजगारी स्तर काफी बढ़ गया है। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सीएमआईई के मुताबिक अप्रैल 2020 में ही करीब 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां गंवाना इस लिहाज से आश्चर्यजनक है कि भारत की श्रमशक्ति का बड़ा हिस्सा ऐसे कार्यों में संलग्न है जिनमें कार्यकाल एवं आय बनी रहने की सुरक्षा नहीं होती है। इनमें से बहुत लोग ऐसी नौकरियों में हैं जिन्हें घर से काम करने की सुविधा नहीं मिलती है। वेतनभोगी नियमित कर्मचारियों की तादाद 24 फीसदी है लेकिन इनमें से भी 69.5 फीसदी लोगों का रोजगार अवधि को लेकर अपने नियोक्ताओं के साथ कोई लिखित रोजगार (2018-19)अनुबंध नहीं था। इस वजह से वे अस्थायी कर्मचारियों की ही तरह महामारी एवं लॉकडाउन की दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं।

नौकरियों एवं आय में चौतरफा गिरावट को देखते हुए फौरन रोजगार सृजन की दर बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए एक समग्र एवं स्पष्ट योजना बनाई जानी चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के प्रभावी क्रियान्वयन, इसका दायरा बढ़ाने और मजबूती देने के साथ शहरी क्षेत्रों के लिए भी रोजगार गारंटी योजना लेकर आना इसके महत्त्वपूर्ण अवयव हैं। हालांकि काम के बदले रोजगार के सार्वजनिक कार्यक्रमों से ही भारत के रोजगार संकट का दीर्घकालिक हल नहीं निकल सकता है। यह संकट तो कोविड महामारी के पहले से ही मौजूद है। हाल ही में प्रकाशित श्रमशक्ति सर्वे के आंकड़े दिखाते हैं कि 2018-19 में बेरोजगारी दर सामान्य स्थिति के लिहाज से 5.8 फीसदी और मौजूदा साप्ताहिक स्थिति के हिसाब से 8.8 फीसदी थी। युवाओं में बेरोजगारी की दर तो 17.3 फीसदी के खतरनाक स्तर पर थी।

महामारी की वजह से रोजगार संकट और भी गंभीर हो गया है। ऐसी स्थिति में भारत की वृद्धि रणनीति नए सिरे से निर्धारित करने की जरूरत है जिसमें रोजगार अधिक देने वाले और अकुशल एवं अद्र्ध-कुशल कामगारों की बड़ी संख्या के लिए भी रोजगार पैदा कर सकने वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह श्रम की अधिकता वाले विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष तवज्जो देता है। भारत के खास तरह के संरचनात्मक कायाकल्प को कृषि के स्थान पर सेवा क्षेत्र की अगुआई वाली आर्थिक वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है लेकिन इस दौरान हम विनिर्माण वृद्धि के चरण को छलांग मारकर निकल गए। इसका नतीजा यह हुआ कि रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाने वाले विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी तीन दशकों से कुल रोजगार के 12 फीसदी पर ही टिकी हुई है। विनिर्माण के भीतर वृद्धि का क्षेत्रवार संयोजन भी ऐसा रहा है कि पूंजी एवं कौशल की प्रधानता वाले उद्योगों का प्रदर्शन श्रम-प्रधानता वाले क्षेत्रों से बेहतर रहा है।

जहां कई लोगों ने दलील दी है कि यह भारत के कठोर समझे जाने वाले श्रम कानूनों का नतीजा है, वहीं हर कोई यह जानता है कि कंपनियों ने ठेके पर कर्मचारी रखने और कई तरह के काम बिना पंजीकरण वाली इकाइयों एवं घरों से काम करने वाले श्रमिकों को आउटसोर्स करने की तरकीबें अपना रखी हैं ताकि कानूनी दायरे में आने और श्रम लागत के बोझ से बचा जा सके। इन कानूनों को अक्सर ठीक से लागू भी नहीं किया जाता है। इसकी वजह यह है कि श्रम कानूनों में जमीनी एवं कानूनी स्तर पर लचीलेपन में खासा फर्क है। श्रम-साध्य विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन काफी हद तक औसत होना आजादी के बाद लागू उस औद्योगिक नीति का ही नतीजा है जिसमें पूंजीगत उत्पादों के मामले में आत्म-निर्भरता हासिल करने पर ध्यान दिया गया है जबकि श्रम-सघनता वाले विनिर्माण का जिम्मा लघु एवं कुटीर उद्योगों और घरों से संचालित इकाइयों पर डाल दिया गया है। वर्ष 1967 की लघु उद्योग नीति में मजदूरों की अधिक जरूरत वाले विनिर्माणों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया गया और इस काम में मध्यम एवं बड़ी कंपनियों का प्रवेश एक तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे श्रम-सघनता वाले उद्योगों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इस नीति को क्रमिक रूप से तिलांजलि देने की शुरुआत 1997 में हुई और यह काम 2015 में जाकर पूरा हुआ। लेकिन आज भी श्रम-साध्य उद्योगों पर छोटी एवं अनौपचारिक इकाइयों का ही दबदबा है जो बड़े स्तर पर काम कर पाने में अक्षम होती हैं। मसलन, परिधान उद्योग में 50 फीसदी से अधिक रोजगार एक से नौ कर्मचारियों वाली इकाइयां देती हैं और ये मूलत: असंगठित हैं। ‘मेक इन इंडिया’ जैसी हालिया पहल में भी जोर पूंजी-प्रधानता एवं कौशल-साध्य वाले क्षेत्रों पर ही है क्योंकि अब भी हमारी यही राय है कि ये उद्योग ही आर्थिक सफलता एवं वृद्धि के अधिक सशक्त प्रतीक हैं। यह सोच इसके बावजूद है कि इन उद्योगों में कम शिक्षा एवं दक्षता वाले अधिक कर्मचारियों को समाहित करने की गुंजाइश नहीं होती है। परिधान उद्योग में पूंजी एवं श्रम का अनुपात काफी कम है जो अधिक तारीफें बटोरने वाले ऑटो उद्योग से बेहतर स्थिति है। परिधान उद्योग कम पूंजी में भी अधिक रोजगार देने की क्षमता रखता है।

इस पृष्ठभूमि में एक ऐसी औद्योगिक नीति की जरूरत है जिसमें श्रम-साध्य विनिर्माण पर विशेष जोर हो। यह नीति निर्यात एवं घरेलू मांग दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि भारत की गिनती अब भी एक निम्न-मध्यम आय वाले देशों में होती है जहां प्रति व्यक्ति सकल वार्षिक आय 2,000 डॉलर से थोड़ी ही अधिक है। यहां पर अब भी निम्न एवं मध्यम आय वर्ग की तरफ से किफायती वस्तुओं की मांग आने की पर्याप्त गुंजाइश है और विनिर्माण क्षेत्र को घरेलू मांग पूरा करने पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम केवल घरेलू मांग की ही पूर्ति के लिए उत्पादन करें और इसे आयात विकल्प की एक रणनीति के तौर पर ही देखें। अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों में छोटी इकाइयों को प्रतिस्पद्र्धा से संरक्षण देने से असल में वे रोजगार सृजन की अपनी क्षमता का दोहन कर पाने से पीछे रह गए और इससे संरक्षणवाद का खतरा भी पैदा होता है। भारत को औद्योगिक नीति से ही अनुरूपता रखने वाली एक तटकर नीति की भी जरूरत है ताकि इसके रोजगार-प्रधान उद्योगों की प्रतिस्पद्र्धात्मकता बढ़ सके। परिधान उद्योग का अनुभव यह बताता है कि सिंथेटिक कपड़े जैसे कच्चे माल पर अधिक आयात शुल्क लगने से इन इकाइयों की प्रतिस्पद्र्धा क्षमता पर किस तरह चोट पहुंचती है?

श्रम-साध्य औद्योगीकरण की रणनीति का एक जरूरी बिंदु यह भी है कि सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का बुनियादी न्यूनतम स्तर जरूर मिले। इससे न केवल श्रमिकों की खुशहाली और उसकी वजह से उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि सार्थक श्रम सुधारों की नींव भी तैयार होगी। श्रम सुधार एक तरफ कंपनियों को लगातार बदलते बाजार हालात के मुताबिक खुद को ढालने की जरूरत और दूसरी तरफ श्रमिकों की सुरक्षा के बीच संतुलन साधने का काम करेंगे। हमें यह मानना होगा कि भारत की श्रमशक्ति के लिए सुरक्षित एवं बढिय़ा रोजगार पैदा करना न केवल मौजूदा रोजगार संकट के समाधान बल्कि पहले से चली आ रही कमजोर समग्र मांग की समस्या दूर करने और श्रम बाजार की असमानताएं कम करने में भी मददगार होगा।

कनेक्टिविटी का संकट

सतीश सिंह

एक तरफ सरकार भारत को डिजिटलाइजेशन के मामले में दुनिया का अग्रणी देश बता रही है, तो दूसरी तरफ सरकार के केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्री राम विलास पासवान सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की राह में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी को सबसे बड़ी बाधा बता रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस योजना को मार्च, 2021 तक देशभर में लागू किया जाना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना को अमलीजामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक इस योजना से बीस राज्य जुड़ चुके हैं, और एक अगस्त तक तीन और राज्य जुड़ने वाले हैं। हालांकि पहाड़ी राज्यों के साथ-साथ कुछ मैदानी इलाकों वाले राज्य भी खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से इस योजना को अपने यहां लागू करने में असमर्थता जता रहे हैं। गौरतलब है कि इस योजना के तहत किसी भी राज्य का उपभोक्ता देश के किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में अपने हिस्से का अनाज सरकारी राशन दुकान से ले सकता है, लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को बायोमीट्रिक आधारित पॉइंट ऑफ सेल मशीन में अंगूठे के जरिए अपनी पहचान बतानी होती है। इस प्रक्रिया का अनुपालन करके कोई भी उपभोक्ता अपनी पात्रता के अनुसार देश के किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में सरकारी राशन दुकान से राशन ले सकता है। बायोमीट्रिक आधारित पॉइंट ऑफ सेल मशीन का संचालन इंटरनेट के जरिए किया जाता है, इसलिए इस योजना का लाभ लेने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना जरूरी है।

हकीकत यह है कि आज देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी के अलावा दूसरों कारणों से भी लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। स्मार्टफोन की कमी, देश के दूर-दराज इलाकों में मोबाइल टावर का नहीं होना, देश में ब्रॉडबैंड की सीमित उपलब्धता आदि ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से मौजूदा समय में भी देश में शत-प्रतिशत डिजिटलाइजेशन सपना बना हुआ है। इधर, कोरोना वायरस की वजह से भारत में लोगों की इंटरनेट पर निर्भरता अभूतपूर्व ढंग से बढ़ी है। खास तौर पर ब्रॉडबैंड और वाई-फाई की। लॉकडाउन की वजह से लोगों को अपने घर में रहना पड़ रहा है। कंपनियों ने कर्मचारियों से घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम करने को कहा है। इसके अलावा, लोग सिनेमा, बेवसीरीज, गेम खेलने आदि के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देशभर में बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही हैं। बच्चे सप्ताह में पांच दिन पांच से छह घंटे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे कारणों से भी लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने में मुश्किलें आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ इलाकों में मोबाइल टॉवर और ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध नहीं हैं। मोबाइल कंपनियां या टेलीकॉम कंपनियां 4 जी सेवा देने के दावे जरूर कर रही हैं, लेकिन वास्तविकता में ये आज भी लोगों को 2जी की रद्दी स्पीड मुहैया करा रही हैं। बावजूद इसके, कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास की मदद से शैक्षिक सत्र को पूरा करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन देश में इंटरनेट की पहुंच बहुत कम लोगों के बीच है। इतना ही नहीं, भारत में पांच से ग्यारह साल के लगभग सात करोड़ बच्चे अपने माता-पिता के स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैब या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माता-पिता के कामकाजी होने पर उनके लिए ऑनलाइन क्लास करना मुमकिन नहीं होता है। इन कारणों से कोरोना काल में औसतन देश में चालीस से पचास प्रतिशत बच्चे ही ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं।

कहा जा सकता है कि सवाल सिर्फ ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना को लागू करने का ही नहीं है, बल्कि सवाल कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास करने, वर्क फ्रॉम होम करने, ग्रामीण एवं दूर-दराज के इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं को मुहैया कराने, अस्पतालों में ऑपरेशन से लेकर कई अनुसंधान से जुड़े कार्यों को अमलीजामा पहनाने से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन कार्यों को बिना अच्छी स्पीड वाली कनेक्टिवटी के नहीं किया जा सकता है। इसलिए सरकार को दावा करने की जगह, जमीनी हकीकत को स्वीकार करते हुए मामले से जुड़ी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

देसी डिजिटल धमक का इंतजार

ज्योतिर्मय साहा, संस्थापक सीईओ, ऑगस्ट मीडिया

इस हफ्ते की शुरुआत में, जब भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर टिक टॉक सहित 59 चीनी एप पर पाबंदी लगाई, तब देश भर में हर्ष और विलाप, दोनों तरह के स्वर सुनाई दिए। कुछ के लिए सरकार की यह पहल चीन के साथ हुए सीमा-संघर्ष के खिलाफ एक वाजिब प्रतिक्रिया थी, तो अन्य लोगों ने पेटीएम, जोमैटो जैसी भारतीय कंपनियों में शामिल चीन के शेयरधारकों के खिलाफ भी दंडात्मक प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। मगर एक सच यह भी है कि सरकार के इस फैसले से भारतीय डिजिटल उद्यमियों की पूरी पीढ़ी राहत महसूस कर रही है, बावजूद इसके कि उपरोक्त किसी भी तर्क से वह बेशक इत्तिफाक न रखती हो।

देशों का द्विपक्षीय रिश्ता एक जटिल मसला है, विशेष रूप से कटुता के लंबे इतिहास वाले पड़ोसियों के बीच। इसमें आपसी व्यापार, विदेशी संबंध और अंतरराष्ट्रीय संचार को प्रभावित करने के लिए मुद्दों का मूल-बिंदु से विस्तार किया जा सकता है। भारत में चीनी एप पर प्रतिबंध ठीक ऐसा ही मामला है। यह सामने वाले को महज तकलीफ पहुंचाने वाला कदम है, जो भविष्य की वार्ताओं में मोलभाव का हमारा हथियार बन सकता है। इससे दोनों देशों के बीच लद्दाख में जारी तनातनी का कतई हल नहीं निकलेगा। इसे चीन के पूर्ण बहिष्कार का संकेत समझने की गलती भी नहीं की जानी चाहिए। फिर भी, इस प्रतिबंध का भारत के घरेलू डिजिटल सेवा उद्योग के लिए गहरा निहितार्थ है।

दरअसल, पिछले कुछ दशकों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की तरफ ही हमारी आर्थिक नीतियों का जोर रहा है। भारत की विशाल, नौजवान और आकांक्षी आबादी स्वाभाविक तौर पर सभी प्रकार की विदेशी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक आकर्षक बाजार है। अपने दरवाजे विदेशी कारोबारियों के लिए कुछ-कुछ खोलकर सरकारों ने वर्षों से इस अवसर को भुनाया भी है। हालांकि, इस रुख की वजह से भारतीय कंपनियों को भी विदेशी प्रतियोगियों के खिलाफ मैदान में उतरने में मदद मिली है। मगर, भारत कोई अकेला देश नहीं है, जो अपने बाजार पर नियंत्रण रखता है। औद्योगिकीकरण की अपनी यात्रा में यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया व अधिकांश विकसित देशों ने भी ऐसा किया है। बाजार-पहुंच और विदेशी स्वामित्व की बाधाएं दुनिया भर में हैं और तमाम तरह के चलन, व देशों के बीच व्यापार को व्यवहार-कुशल बनाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) भी अस्तित्व में है।

हालांकि, भारत में दूरसंचार लाइसेंस, फ्रीक्वेंसी के आवंटन और नीलामी के इर्द-गिर्द ही बहसें सिमटती गई हैं, आधुनिक दूरसंचार की सहायता से होने वाले कारोबार की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया। ऐसा इसलिए है, क्योंकि नई पीढ़ी की डिजिटल सेवाओं के कामकाज के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है। भारत के उपभोक्ता बाजार में विदेशी कंपनियों का कितना दखल हो, यह व्यापार और राजनीति में तीखी बहस का विषय रहा है। नागरिक उड्डयन, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, बीमा, बैंकिंग, खुदरा, रेलवे, यहां तक कि आउटसोर्सिंग भी ऐसे उद्योग हैं, जिनके लिए विदेशी निवेश और बाजार में पहुंच को मंजूरी बारीक जांच-पड़ताल के बाद ही मिली है। मगर अब तक इस पर शायद ही गंभीर चर्चा हुई है कि एक अरब से अधिक डिजिटल उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को कितना अधिकार देना चाहिए। स्थिति को और बेहतर समझने के लिए विमानन उद्योग से इसकी तुलना कर सकते हैं।

साल 2014 में हवाई यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या 17 करोड़ थी, जो 2019 में दोगुनी हो गई। इस क्षेत्र में वर्तमान और पिछली सरकारों ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया और हर वर्ष यहां विदेशी कंपनियों को अनुमति दी गई। मगर भारतीय डिजिटल दुनिया को कीमती नहीं माना गया, जबकि अपने यहां टिक टॉक के अनुमानित 12 करोड़ उपभोक्ता हैं और वाट्सएप के 40 करोड़। यह हर साल हवाई यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या से कहीं अधिक है।

अब इसकी तुलना जरा चीन से करें। चीन का चर्चित ‘ग्रेट फायरवाल’ नियमों और तकनीक का ऐसा मजबूत संयोजन है कि चीन में सूचना, सामग्री और डाटा का स्वतंत्र आवागमन संभव ही नहीं है। इसी वजह से चिनगारी (टिक टॉक का भारतीय संस्करण) जैसे एप के लिए अपना मालिकाना हक चीनी हाथों में सौंपे बिना चीन की आभासी दुनिया में काम करना असंभव होगा। वाट्सएप पर तो वर्षों से वहां पाबंदी लगी हुई है। वहां स्थानीय एप वीचैट के एक अरब से अधिक उपयोगकर्ता हैं और इसमें वाट्सएप को आसानी से टक्कर दे सकने की संभावना है। यही नहीं, चीन फेसबुक, यू-ट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, विकिपीडिया, गूगल मैप्स जैसी अन्य सेवाओं का भी उपयोग नहीं करता, जबकि इन पर हमारी रोजाना की निर्भरता है। इन जैसी सेवाओं के लिए वहां स्थानीय एप हैं, जिनमें से कई तो अपेक्षाकृत बडे़ उपभोक्ता-आधार वाले और बेहतर हैं। यहां तक कि कनाडा, फ्रांस और यूरोपीय संघ के देशों में भी कुछ सख्त नियम-कानून हैं, जिससे उन्होंने बड़ी डिजिटल कंपनियों को भी खास रियायत देने के लिए मजबूर किया है। लिहाजा, भारत सरकार द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध को दुनिया व्यापक तौर पर समझेगी।

आधुनिक दुनिया में क्लाउड पर सूचनाओं को जमा करके रखने का चलन बढ़ा है, इसलिए भौगोलिक सीमाएं अब काफी हद तक बेमानी हो गई हैं। बेहतर व विकसित अर्थव्यवस्थाओं से आने वाली बड़ी कंपनियों को मुफ्त और पूरे भूगोल तक पहुंच से पर्याप्त लाभ मिलती रही है, जबकि छोटी कंपनियों के लिए मुकाबला समान नहीं रह पाता है। स्थानीय कंपनियों का समर्थन करना देशों के लिए सामान्य बात है। बड़ी डिजिटल कंपनियों को पता है कि इसी कारण स्थानीय निवेश के नियम जटिल हो सकते हैं। भारतीय स्टार्टअप्स में भी तभी तक चीनी निवेश की अनुमति होनी चाहिए, जब तक कि उस पर नियमबद्ध प्रभावी नियंत्रण बना रहे। मुफ्त बाजार का हिमायती होने के नाते मेरा यह भी मानना है कि इस तरह के नियम लंबे समय में प्रभावहीन हो जाएंगे। लिहाजा, हालिया प्रतिबंध भारतीय उद्यमियों के लिए एक अच्छा मौका है कि वे बाजार में बन आए खालीपन को तेजी से भरें। उन्हें जल्द ही यह करना होगा, क्योंकि वक्त बीत रहा है।