24-02-2021 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:24-02-21

Date:24-02-21

Freedom From Fear

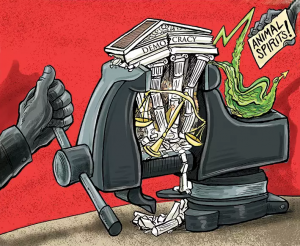

For the economy to grow, democracy can’t be in recession

Sagarika Ghose has been a journalist for over three decades, starting her career with The Times of India

The vaccine export drive aims to showcase “atmanirbhar” India as a manufacturing hub and vaccine supplier to the world. Towards this end, PM Modi has announced the focus on ease of doing business and declared that the role of the private sector is vital as wealth creators create jobs. FM Sitharaman has urged industry and private enterprise to show “animal spirits”, British economist John Maynard Keynes’s phrase, describing a human emotion that guides energetic financial behaviour in difficult times.

Freedom is indivisible. Freedom cannot be compartmentalised. The authoritarian economic miracle of China may be a role model for some, but in India, given the dizzying diversities of economic life, the evidence shows that economic growth is best achieved in times of civic and social freedom.

The attempt to spur free private enterprise when a vast state apparatus is severely constricting civil and democratic rights, when sedition charges are being slapped, when those holding any ideology opposed to the governing regime are imprisoned or muzzled, is bound to fail, particularly if fear is the dominant emotion. The first step to unleashing the “animal spirits” is surely to recognise that fear and control over thought and expression, are the biggest deterrent to those spirits.

Who, after all, is the common entrepreneur? He or she – often a young genius behind a startup or a new business – is above all a free thinker who is able to generate a bright new idea that may catch the imagination of people. Entrepreneurship is rooted in the freedom to think, to question prevailing paradigms, entertain inconvenient truths and come up with out-of-the-box ideas. But in a climate of fear, where the freedom to think is severely constricted by the fear of being dubbed “anti-national”, the robust energies of new entrepreneurs are in danger of being snuffed out.

In the past weeks, the internet has been shut down at various protest sites, and there are moves to bring social media platforms Twitter and Facebook under government diktat. The political leadership has decried the stranglehold of IAS babus, yet, in the recent takeover of the Delhi Gymkhana Club, we see ever-expanding government as a government ministry has taken charge of a recreational hub. In a clear attempt at thought policing and constricting academic freedoms, publicly funded universities now need government permission for international online conferences.

In India’s economic growth oriented phases during the tenures of PV Narasimha Rao, AB Vajpayee and Manmohan Singh governments delivered steady growth rates and had a lighter footprint on civic life. Vajpayee and Singh ran coalition governments and may have, on occasion, failed to provide decisive leadership, yet in their time India’s Big State was less intrusive.

Yes, Vajpayee cracked down on Tehelka.com and Outlook magazine for exposes on his government and during UPA, Binayak Sen, cartoonist Aseem Trivedi, anti-nuclear protesters in Kudankulam were charged with sedition. But generally there wasn’t the kind of fierce ideological polarisation that today deems any dissent to be “anti-national”. Now, not just state agencies, but even private groups of vigilantes or non-state actors are taking it upon themselves to police weddings, art exhibitions, TV and comedy shows.

If every sector of society is yoked to the state apparatus or is vulnerable to non-state actors who act on behalf of the Big State, then citizens will constantly need political patronage and protection, in return for which they must surrender their freedoms. When the state is stifling freedoms across society, how can the entrepreneur dare to think freely or unleash his or her animal spirits?

In this situation, free-spirited entrepreneurs will flee rather than submit to government diktats. Businessmen will turn into cronies living off political patronage, rather than earn a just profit by satisfying paying customers. The controversy over the manner in which airport tenders were won by a single business house with no prior experience in the area, overruling objections by the Niti Aayog and the finance ministry’s department of economic affairs, is a pointer to an ecosystem that breeds cronyism.

Liberals generally oppose controls and are, for example, in favour of farmers being able to gain access to markets and freedom from burdensome regulations. Yet markets mean voluntary rule-based negotiations, in which two parties strike a deal if convinced it’s a win-win for both. If there’s a fear that the odds are heavily stacked against one side, that one side could suddenly become the target of massive and arbitrary state power, it will be prone to cry off. If internet shutdowns, closing of roads, a command and control mentality and draconian police action become the daily hallmarks of the state’s inclination, there will be a natural trust deficit on promises of “reform”.

If a thought police is attempting to control culture and social life, it’s unreasonable to assume that freedom is possible in economic life. India has been continuously “backsliding” in the Economist Intelligence Unit’s Democracy Index of 167 countries, falling from 27th in 2014 to 53rd position last year. When democracy’s in recession, the economy too can be stalled by the headwinds of state power.

The System Works, Sort of, for Disha

ET Editorials

It is welcome that the court has granted Disha Ravi bail. It is even more welcome that the judge called the administration’s bluff in the open, and defended citizens’ freedom of speech, including to a global audience. Additional sessions judge Dharmender Rana, showing commitment to the core values of democracy that seem to have eluded many members of the higher judiciary while hearing bail petitions of people facing gratuitous charges of sedition, made some telling observations.

The offence of sedition can’t be invoked to minister to the wounded vanity of governments, said the judge. Citizens are conscience-keepers of the government. They cannot be jailed simply because they choose to disagree with State policies. Creation of a WhatsApp group, or being editor of an innocuous ‘toolkit’ — essentially, a guide to gain traction — is no offence, the judge observed. What is remarkable is the judge’s debunking of the illogical link sought to be established, without any evidence, by Delhi Police between the toolkit on the farmers’ cause and the violent actions of some protesters should strike normal people as a rare act of judicial deliverance. So accustomed have they become to all organs of the State marching to the same tune, and moving in the self-same direction set by the executive, that even a single act of independent reasoning, no matter however innocuous, comes across as a brave exception, rather than as routine exercise of reason.

The fact remains that Ravi spent six days in jail for no fault of hers. Youngsters — and, indeed, ‘oldsters’ — should be more careful of the digital company they keep, lest they be used as pawns by both the genuinely nefarious lot as well as those purportedly protecting the State against them.

Law And Liberty

Bail for Varavara Rao is welcome. Tougher questions must be asked when accused are in custody for extended periods of time

Editorial

The Bombay High Court decision to grant conditional bail to Varavara Rao, an accused in the Elgar Parishad case, is welcome, even if it seems belated. The 82-year-old poet-activist has been in judicial custody awaiting trial since August 2018. He has been hospitalised for various ailments — he also contracted COVID-19 while in jail in July — and his family had pleaded for bail citing his ill health. An NIA court earlier denied interim bail but the HC has accepted Rao’s submission that invoked Article 21 of the Constitution to press his right to health. As the Supreme Court has said several times, bail must be the norm and jail the exception. Dishearteningly, this principle is not being faithfully or consistently upheld.

In Rao’s case, the HC pointed out that the NIA court was yet to frame the charges and nobody was in a position to tell within how much time the trial would be completed. The court observed: “The question is as to whether they (under trials) can be forced to live a subhuman existence behind bars only because they stand accused of serious offences.” The HC has insisted on stringent bail conditions, including prohibiting Rao, a resident of Hyderabad, from leaving Mumbai: “We feel that although the material on record does show that the health condition of the undertrial is precarious, sending the undertrial back to where he belongs, is fraught with the risk of his presence being used by those allegedly associated with him to seek to revive the nefarious activities.” The disquieting fact is that cases such as this one seem to confirm a pattern, wherein the courts are seen to be weighing excessively in favour of the state, especially when draconian legal provisions are invoked against the individual, who may be protesting or expressing dissent. In recent times, all too often, the courts have been seen to take the government’s claims at face value, when charges are pressed under exceptional laws such as UAPA and sedition, where the judicial bar must be set especially high.

The courts need to ask tougher questions to agencies that seek to keep the accused in custody for extended periods of time pending trial. Justice D Y Chandrachud’s soaring defence of bail in the Arnab Goswami case in November last year could serve as a guide: “Our courts must ensure that they continue to remain the first line of defence against deprivation of the liberty of citizens. Deprivation of liberty even for a single day is one day too many.”

Date:24-02-21

Speaking up, for public good

Priya Ramani verdict has expanded the law on sexual harassment

Jayna Kothari is a Bengaluru-based senior advocate and executive director of Centre for Law & Policy Research

There were two watershed moments around workplace equality and dignity for women in India. The first was the Vishaka judgment in 1997 when for the first time the Supreme Court (SC) recognised sexual harassment at the workplace as a form of discrimination and a violation of women’s rights to work and equality. The second was in 2018 when the #MeToo movement emerged in India and emboldened women to openly speak about sexual harassment and violence. While it enabled women to speak up about sexual violence, it was much harder for minority women, Dalit women, transpersons and others from marginalised backgrounds to do so.

Even with these limitations, the #MeToo movement was crucial because despite the guidelines prescribed by the SC in Vishaka and the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 being enacted, it was extremely difficult for women to file complaints. There was a huge backlash against women who complained about sexual harassment at the workplace. They were not believed, faced great stigma and were victimised by being terminated from work. The backlash included terming complainants as false, filing counter complaints and seeking gag orders for the media not to cover cases of sexual harassment. By far the most common response has been of filing defamation complaints and suits by alleged harassers against complainants. As Justice Chandru (Retd) of the Madras High Court stated in one instance, “it is a classic case, where the complainant has become the accused, and the accused became the complainants”.

Defamation complaints serve a dual purpose for those accused of sexual harassment: They not only want to protect their own reputation but also to ensure that the complainant is proved guilty of making false statements, is publicly shamed and is harassed to such an extent that she would never be able to have any public or professional existence. This modus operandi was initiated after several revelations of sexual harassment were made publicly in India, especially when the persons accused of sexual harassment were well-known figures. Film actors such as Alok Nath, Arjun Sarja, Nana Patekar and scientist R K Pachauri all filed criminal and civil defamation complaints and suits against the women who had filed complaints against them or those who supported the victims, including lawyers and others such as Priya Ramani.

The verdict in M J Akbar’s complaint of defamation is, therefore, extremely important. It throws out his criminal complaint and upholds Ramani’s right to speak not only about the sexual harassment that she was subjected to but also of that experienced by others. The magistrate notes that: “The woman cannot be punished for raising voice against the sex abuse on the pretext of criminal complaint of defamation as the right of reputation cannot be protected at the cost of the right to life and dignity of women as guaranteed in the Indian constitution under Article 21 and right to equality before the law and equal protection of the law as guaranteed under Article 14 of the constitution. The woman has a right to put her grievance at any platform of her choice and even after decades.”

The court recognises the right to equality and dignity often denied to survivors of sexual harassment. By noting that the woman has a right to put up her grievance on any platform and even after a long time, it affirms what survivors of sexual violence have been arguing for, for years. Women who face sexual violence often are unable to access legal remedies such as filing police complaints or even filing complaints before the internal complaints’ committees. This should not cast any doubt on the truth of their claims. Further, it recognises that limitation should not be a bar, especially in sexual assault and harassment claims, because survivors are often unable to address sexual violence until years later. Historical sexual offence is a term used to describe child and/or adult sexual violence that has happened in the past. Sexual violence that happened, months, years or even decades ago is now being recognised by law enforcement authorities the world over and our authorities need to recognise this too. This has also led to many jurisdictions not applying any limitations to complaints of sexual violence.

This case presents an opportunity to recognise victimisation as a form of sexual harassment and discrimination. While Ramani was fortunate to have had the ability to contest the criminal proceedings with the help of a Senior Advocate, the large majority of complainants do not. Victimisation is subjecting a person to a detriment because they complained about sexual harassment or helped someone who has been the victim. Victimisation should, therefore, also be recognised as a form of harassment and discrimination under the law and should include the slapping of defamation and other complaints or cases.

Finally, under the IPC, the offence of defamation has an exception. It is not defamation to impute anything true concerning any person, if it is for the public good. In the instant case, the court recognised the truth of the statements made by Ramani and others about the sexual harassment faced by them. Thus, this verdict gives us the opportunity to expand the defences to defamation law. Sexual harassment and gender-based violence need to be recognised as an issue of public concern. Allegations of sexual assault, intimate partner violence and harassment should be considered matters of public interest and speaking about it is for the public good. Ramani and all the witnesses who wrote and spoke about sexual harassment deserve to be commended for standing up for the truth and aiding in the expansion of the law relating to sexual harassment.

Human rights are everyone’s business

India must realise that a democracy cannot be reduced to only demanding praise from the rest of the world

Seema Chishti is a journalist based in New Delhi

The recent arrest of the 22-year-old environmental activist, Disha Ravi, for amplifying the farmer protests internationally, unmasked the government’s designs to criminalise those who speak for human rights. This attitude was also visible in the Home Ministry’s directions to social media companies to block accounts of those expressing a point of view contrary to that of the government. A democracy which does not ensure and secure universal rights for all is a democracy only in name.

Being respected, not having their dignity violated and having a sense of security is what everyone, anywhere should get, whether it is Syrians on an Italian shore, the Rohingya in Myanmar, Hindus in Pakistan or stateless refugees on a border in Mexico. No government has immunity because it violates human rights in its jurisdiction. Prime Minister Narendra Modi could not have been more misplaced as he was, when he spoke of ‘Foreign Destructive Ideology’ in Parliament to refer to global concerns for rights of protesting farmers. The belief that what India or what any other nation does to its people is an ‘internal matter’, is as misdirected a defence as the one a wife-beating husband deploys with his neighbours — that it is not their business.

Nation and the idea of rights

India played a signature role in drawing the world together to oppose the apartheid government of South Africa, and it took till 1962 to override the sovereignty shield used by the government to continue oppressing the Black population. India stayed firm from the 1950s till a resolution was adopted and a United Nations Special Committee Against Apartheid was set up by the United Nations. India’s work, in consistently creating awareness and resistance against the demonisation of Nelson Mandela via the Rivonia trial in 1963, checked the Apartheid regime from awarding him the death sentence.

The principle document signed in the last century, the Universal Declaration of Human Rights laid down the terms for the post-war world, it enshrined the rights and the freedoms of all people, living everywhere. It was not something that was forced down India’s throat by its colonial rulers. India was a member of the first Human Rights Commission, which was to draft the ‘international bill of rights’. The Universal Declaration of Human Rights was drafted from January 1947 till December 10, 1948, when it was eventually adopted by the General Assembly.

Along with the Charter of the United Nations that was signed earlier in San Francisco in 1945, Indian freedom fighters did their best to influence it and make its brief wider and more effective. Mahatma Gandhi issued a press statement in April 1945 which was directed at participants of the San Francisco conference and he extensively quoted from the All India Congress Committee resolution of August 8, 1942: “While the AICC must primarily be concerned with the independence and defence of India in this hour of danger, the Committee is of opinion that the future peace, security and ordered progress of the world demand a world federation of free nations, and on no other basis can the problems of the modern world be solved.” A line is particularly evocative – “…Thus the demand for Indian independence is in no way selfish. Its nationalism spells internationalism.”

At the time of the conference, Vijaya Lakshmi Pandit who went on to become the first woman President of the UN General Assembly, was on a year-long lecture tour of the U.S., and she had a deep impact on African-Americans battling entrenched racism at the time. Pandit powerfully advocated Mahatma Gandhi and Nehru’s ideas and emphasised their universality and the indivisible nature of rights that all human beings must enjoy.

She sent a note to the conference, urging them to be bolder than they were to be eventually. Scholars agree that Pandit’s alliances with Eleanor Roosevelt, Black activists and others forged at the time, subsequently helped push for a more comprehensive adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948. The work of Indians like Hansa Mehta, Minoo Masani and Lakshmi Menon conveyed the message as being the same as that of the freedom movement — of freedom from oppression for all human beings (https://bit.ly/3qLAGiA).

Rights are indivisible

The makers of the Indian Constitution did not invoke paranoia about respecting Indian tradition, customs or hiding perverse practices. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan famously said while commending the Objectives Resolution, or the basic road map of the Constitution, to the Assembly, that the endeavour was “a fundamental alteration in the structure of Indian society,… to abolish every vestige of despotism, every heirloom of inorganic tradition.”

The triad of ‘Liberty, Equality and Fraternity’ engraved in the Preamble, drew significantly from the slogan which had proved influential following the French Revolution. It flowed from the realisation, in Dr. B.R. Ambedkar’s words, that given the vice-like grip of the “graded inequality” of the caste system, all three elements, together, were absolutely essential if Indians were to realise their full potential. To quote B.R. Ambedkar who on the eve of the adoption of the Preamble explained how Liberty, Equality and Fraternity were connected and locked into each other firmly: “Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things. It would require a constable to enforce them.”

New Delhi’s recent moves

To cite Atmanirbhar as a counter to international concerns about freedoms, equality and the right to dissent amounts to hiding behind the flimsy excuse of sovereignty to escape the bitter truth of the slithering slope of democratic rights India appears to be going down. The case the Indian government is making is all the more specious as its own immediate concern expressed, officially by its External Affairs Minister when visiting Sri Lanka, on the Sri Lankan government needing to do more to safeguard Tamil lives belies this principle. The starkest case where India made human rights of citizens of other countries its business was in 2019 when the Citizenship (Amendment) Act, offered a home for certain persecuted citizens of three foreign countries.

When it comes to universal human rights and international attention, the premier example is of the liberation of Bangladesh which India led and shepherded by invoking these principles. That India chose to and continues to host the Dalai Lama, who attracts visible support from high-profile global celebrities, is a testament to New Delhi’s commitment to human rights. That the public concern from international celebrities is tantamount to foreign ‘intervention’ carries no weight, as this is not about the Central Intelligence Agency or Vladimir Putin’s Russia meddling in Indian electoral processes. In fact, the Bharatiya Janata Party has been cavalier about amending the Foreign Contribution (Regulation) Act, or FCRA, rules permitting itself, a political party, to whitewash foreign funds with retrospective effect, in 2016.

The issue is a reality problem

The Prime Minister and his government have actively courted foreign approval. Two dozen foreign envoys were taken on a guided tour of Kashmir last week because getting a favourable opinion from foreigners matters to the government. At the height of tensions and the shutdown there, before Indian Members of Parliament were allowed, a delegation of far-right European Parliament members was bussed around deserted streets. The Prime Minister has personally appeared with celebrities in foreign lands during his numerous trips, seeking their approval. The craving for approval is natural for any publicity-seeking politician, but a democracy cannot be reduced to only demanding praise from the rest of the world and raising the bogey of ‘internal matters’ when international voices express solidarity with dissenters and raise serious concerns.

Global concerns about democratic rights in India cannot be dealt with by arresting messengers, bullying ‘amplifiers’ or shutting down social media accounts. India does not have an image problem; it has a reality problem. Changing the reality and adhering to best democratic practices inside is the only durable solution if the Modi government wants its image ‘fixed’.

फ्रांसीसी इस्लाम ने मचाया इस्लामी जगत में हड़कंप

डॉ. वेदप्रताप वैदिक, ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष )

फ्रांस की संसद ने ऐसा कानून पारित कर दिया है, जिसे लेकर इस्लामी जगत में खलबली मच गई है। कई मुस्लिम राष्ट्रों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा मुल्ला-मौलवी उसके खिलाफ अभियान चलाने लगे हैं। सबसे पहले हम यह जानें कि यह कानून क्या है और इसे क्यों लगाया गया है?

इस सख्त कानून को लाने का उद्दीपक कारण वह घटना है, जो पिछले साल अक्टूबर में फ्रांस में घटी थी। फ्रांसीसी अध्यापक सेमुअल पेटी की हत्या अब्दुल्ला अजारोव ने इसलिए कर दी थी कि उसने कक्षा में पैगंबर मुहम्मद के कार्टून दिखाए थे। वह छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहा था। फ्रांसिसी पुलिस ने अब्दुल्ला की भी हत्या कर दी थी। अब्दुल्ला के माता-पिता रूस के मुस्लिम-बहुल प्रांत चेचन्या से आकर फ्रांस में बसे थे। इस घटना ने पूरे यूरोप को क्रोधित कर दिया था। इसके पहले 2015 में ‘चार्ली हेब्दो’ पत्रिका पर इस्लामी आतंकवादियों ने हमला बोलकर 12 फ्रांसिसी पत्रकारों को मार दिया था। ऐसी खूनी घटनाओं के बाद होनेवाले प्रदर्शनों में दर्जनों लोग मारे गए।

इसी कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मेक्रों को सख्त कानून लाना पड़ा। उनके गृहमंत्री ने घोषणा की थी कि हमारे ‘गणराज्य के दुश्मनों को हम एक मिनट भी चैन से नहीं बैठने देंगे।’ फ्रांसीसी नेताओं के सख्त बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए तुर्की के राष्ट्रपति तय्यब एरदोगन ने कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति दिमागी जांच कराएं। राष्ट्रपति मेक्रों ने सारे यूरोप के क्रोध को कानूनी रूप दे दिया है और फ्रांसीसी संसद के निम्न सदन ने पिछले सप्ताह स्पष्ट बहुमत से उस पर मुहर लगा दी है।

इस कानून में कहीं भी इस्लाम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसे अलगाववाद-विरोधी कानून नाम दिया गया है। इसमें सिर्फ धार्मिक या मजहबी कट्टरवाद की भर्त्सना है, किसी इस्लाम या ईसाइयत की नहीं। कानून में फ्रांसीसी ‘लायसीती’ यानी पंथ-निरपेक्षता के सिद्धांत पर जोर दिया गया है। यह सिद्धांत 1905 में कानून के रूप में इसलिए स्वीकार किया गया था कि सरकार को चर्च के ईसाई कट्टरवाद और दादागीरी को खत्म करना था। इसी कानून के चलते सरकारी स्कूलों में किसी छात्र, छात्रा और अध्यापक को ईसाइयों का क्रॉस, यहूदियों का यामुका (टोपी) या इस्लामी हिजाब आदि पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। मजहबी छुट्टियां यानी ईद और योम किप्पूर की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई थीं।

वर्तमान कानून लंबी बहस और सैकड़ों संशोधनों के बाद पारित हुआ है। यह नए फ्रांसीसी इस्लाम की स्थापना कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रांस के मुसलमानों को यह समझाना है कि तुम सबसे पहले फ्रांस के नागरिक हो। अफ्रीकी, अरब, तुर्क, ईरानी बाद में। यदि फ्रांस का नागरिक बनकर रहना है तो अलगाववाद छोड़ो। 7 करोड़ के फ्रांस में इस समय लगभग 60 लाख मुसलमान हैं। उनमें से ज्यादातर फ्रांसीसी रीति-रिवाजों को भरसक आत्मसात कर चुके हैं लेकिन ज्यादातर मुस्लिम नौजवान वर्तमान कानून के भी कट्टर विरोधी है।

इस कानून में कई अरबी रीति-रिवाजों का विरोध किया गया है। जैसे औरतें हिजाब या नकाब पहनकर सावर्जनिक स्थानों पर नहीं जा सकती है। क्रॉस, यामुका और हिजाब सरकारी दफ्तरों और विश्वविद्यालयों में भी नहीं पहने जा सकते हैं। एक से ज्यादा शादी करने पर 13 लाख रु. जुर्माना होगा। यदि कोई मजहब के नाम पर डराता है या धमकी देता है तो उसे 65 लाख रु. जुर्माना देना होगा। किसी भी सरकारी कर्मचारी या सांसद के विरुद्ध किसी को यदि कोई मजहबी आधार पर भड़काता है तो उसे सख्त सजा मिलेगी। इस्लामी मदरसों की पढ़ाई पर सरकार नजर रखेगी। 3 साल की उम्र के बाद बच्चों को स्कूलों में दाखिल दिलाना जरूरी होगा। मस्जिदों को मिलनेवाले विदेशी पैसों पर सरकार कड़ी नजर रखेगी। इस तरह के कई प्रावधान इस कानून में हैं, जो फ्रांस के सभी नागरिकों पर एक समान लागू होंगे, वे चाहें मुसलमान हों, ईसाई, यहूदी या हिंदू।

फ्रांस और यूरोप के कई श्वेत संगठन और राजनेता इस कानून के इन प्रावधानों को बेहद नरम और निरर्थक मानते हैं। वे मुसलमानों को रोजगार देने के विरोधी हैं। वे मस्जिदों पर ताले ठुकवाना चाहते हैं। वे धर्म-परिवर्तन के खिलाफ हैं। वे इस्लाम, कुरान व पैगंबर मुहम्मद की वैसी ही कड़ी आलोचना करते हैं, जैसे ईसा, मूसा तथा बाइबिल की करते हैं। लेकिन यूरोपीय लोग यह ध्यान क्यों नहीं रखते कि वे जिन बातों को पसंद नहीं करते हैं, उन्हें न करें लेकिन व्यर्थ कटु निंदा करके दूसरों का दिल क्यों दुखाएं? इसी तरह दुनिया के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि इस्लाम क्या छुई-मुई का पौधा है, जो किसी का फोटो छाप देने या किसी पर व्यंग्य कस देने से मुरझा जाएगा? वे इस्लाम की उस क्रांतिकारी भूमिका पर गर्व करें, जिसने अरबों की जहालत को मिटाने में अद्भुत योगदान किया है।

Date:24-02-21

अब तीन कानूनों से आगे बढ़ चुका है किसान आंदोलन

योगेन्द्र यादव, ( सेफोलॉजिस्ट और अध्यक्ष, स्वराज इंडिया )

इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बारे में एक बात तय हो चुकी है। जब-जब इस आंदोलन की थकने, ठहरने और टूटने की चर्चा होती है, तब-तब यह नए स्वरूप में आगे बढ़ता है और फैलता है। अब तक तीन बार आलोचकों का मुंह बंद कर चुका यह आंदोलन चौथे चरण में प्रवेश कर रहा है।

इस लिहाज से इस किसान आंदोलन का चरित्र हनुमान जैसा है। इसकी शक्ति असीम है। वह समुद्र लांघ सकता है, पर्वत उठा सकता है, हर शत्रु को खत्म कर सकता है। लेकिन हनुमान की तरह किसान को स्वयं अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। अगर उसे सही दिशा देने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम मिल जाएं, तो उसे लक्ष्य प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता, उसे खत्म नहीं कर सकता। जैसे हनुमान भक्ति वैष्णव, शैव, शाक्य के संप्रदायों से ऊपर है, उसी तरह किसान आंदोलन पार्टी के झंडों से परे है। हनुमान की तरह किसान आंदोलन भी चिरंजीवी है।

पहली बार इस आंदोलन ने अपने आलोचकों का मुंह नवंबर के महीने में बंद किया। पहले दौर में पंजाब के भीतर अभूतपूर्व जन जागरण और आंदोलन चला। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 9 अगस्त, 25 सितंबर और 4 अक्टूबर को तीनों कानूनों के विरुद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए। लेकिन तब तक यही कहा गया कि यह आंदोलन पंजाब तक सीमित है। आलोचकों ने यह भी कहना शुरू किया कि आंदोलन अपने शिखर पर पहुंचकर पंजाब में ढलान पर है। ऐसे में 26 नवंबर को दिल्ली चलो के आह्वान की अभूतपूर्व सफलता ने आंदोलन में नई जान फूंक दी। जिस आंदोलन के पंजाब के भीतर घिरने की बात कही जा रही थी, उसने दिल्ली को घेर लिया। अब हरियाणा भी दमखम के साथ इस आंदोलन में जुड़ गया। किसान आंदोलन राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गया।

दूसरे दौर में किसान आंदोलन ने उन आलोचकों को झुठलाया जो सोचते थे की दिल्ली पहुंचकर पांच-सात दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। इस दूसरे दौर में किसानों ने सर्दी बरसात की परवाह किए बिना दिल्ली को चारों दिशाओं से रखा। ऐतिहासिक किसान गणतंत्र परेड से पूरे हुए किसान आंदोलन ने दुनिया में नए कीर्तिमान स्थापित किए। सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर के मोर्चे पूरे देश के किसानों के लिए तीर्थ स्थान बन गए।

किसान आंदोलन ने हनुमान जैसी चिरंजीवी शक्ति का परिचय तीसरी बार तब दिया जब लाल किले की घटनाओं के बहाने इस आंदोलन को कुचलने का षड्यंत्र रचा गया। पहले मीडिया के जरिए बदनाम करने, फिर स्थानीय लोगों के नाम पर पुलिस के संरक्षण में गुंडों के हमले, ऊपर से किसानों के खिलाफ मुकदमे ठोककर सत्ताधारियों ने सोचा कि आंदोलन को रातोंरात खत्म कर दिया जाएगा। दरबारी मीडिया ने तो इस आंदोलन के अंत की घोषणा कर दी। लेकिन गाजीपुर के मोर्चे ने बाजी पलट दी। राकेश टिकैत के आंसू किसान के अपमान का प्रतीक बने और चारों दिशा से किसान मोर्चों की दिशा में चल दिए। स्वत:स्फूर्त तरीके से महापंचायतों का आयोजन इस दौर की विशिष्ट उपलब्धि रही। दबने की बजाय आंदोलन फैल गया। पंजाब और हरियाणा के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान में विशाल महापंचायतों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी है।

अब यह ऐतिहासिक आंदोलन एक चौथे चरण में प्रवेश कर रहा है। एक बार फिर मोर्चों में किसानों की संख्या घटने का प्रचार कर आंदोलन के उतार और बिखराव का दावा किया जा रहा है। सरकार की निष्ठुरता को उसकी मजबूती बताते हुए हवा बनाई जा रही है कि मोदी तो झुकेंगे नहीं, किसान खाली हाथ वापस जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा ऐतिहासिक आंदोलन आने वाले दिनों में एक बार फिर अपने आलोचकों को झुठलाते हुए एक और शिखर तक पहुंचेगा। अब किसान आंदोलन की रणभूमि उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण और पूर्व भारत तक फैलेगी। तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा देने की मांग को तीखे तरीके से उठाया जाएगा। वोट के गणित के सिवा कुछ ना समझने वाली इस सत्ता को किसान वोट की चोट पहुंचाने का तरीका ढूंढेगा।

सच यह है कि यह ऐतिहासिक आंदोलन एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर चुका है। सच है कि तीनों किसान विरोधी कानून मर चुके हैं। इस सरकार की ही नहीं, भविष्य में किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि इन तीनों या इन जैसे किसी भी कानून को लागू करे। सच यह है कि यह आंदोलन अब इन तीन कानूनों से आगे बढ़ चुका है। अब यह आंदोलन किसानों के अस्तित्व और इज्जत का आंदोलन बन चुका है। सच यह है कि यह संघर्ष अब सिर्फ इस सरकार के खिलाफ नहीं रहा। सत्ता बनाम किसान के इस युद्ध में देश के तमाम सत्ताधीश एक सबक सीख चुके हैं: किसान से पंगा लेना भारी पड़ेगा!

सेहतमंद देश का लक्ष्य

संपादकीय

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण का डटकर मुकाबला करने के बाद सेहत के मोर्चे पर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने की जो जरूरत जताई, उसे पूरा करने के लिए सभी को आगे आना होगा। यह सही है कि देश कोरोना संकट का सही तरह सामना कर रहा है, लेकिन केवल इससे ही यह साबित नहीं हो जाता कि सेहत के मोर्चे पर सब कुछ ठीक है। इसी तरह इस बार बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक धन के आवंटन से भी यह सुनिश्चित नहीं होता कि देश को सेहतमंद बनाने का अभियान आसानी से पूरा हो जाएगा। लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए मोदी सरकार बीमारियों को रोकने और गरीबों को सस्ता एवं प्रभावी इलाज देने समेत जिन कई मोर्चों पर काम कर रही है, उनमें राज्य सरकारों की भी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और साथ ही निजी क्षेत्र की भी। यह समझने की भी जरूरत है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता इसलिए प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए, क्योंकि सेहतमंद नागरिक किसी भी देश के लिए एक बड़ी पूंजी होते हैं।

इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि भारत तमाम बीमारियों के गढ़ के रूप में जाना जाता है। जहां कई बीमारियां जीवनशैली के चलते सिर उठाए रहती हैं, वहीं कई सेहत के प्रति जागरूकता के अभाव के कारण। सेहत के मोर्चे पर देश जिन तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, उनमें एक पोषणयुक्त खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता या फिर उनके बारे में सही जानकारी न होना भी है। गरीब तबका जैसे-तैसे अपना पेट अवश्य भर लेता है, लेकिन वह सही पोषण नहीं ले पाता। यह भी आवश्यक नहीं कि समर्थ वर्ग सेहत के अनुकूल आहार ले रहा हो। इस पर सोचा जाना चाहिए कि कमजोर और सक्षम, दोनों ही वर्गों को पर्याप्त पोषणयुक्त आहार कैसे मिले? यह सही है कि कुपोषण की समस्या से पार पाने के लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं और इसकी भी चिंता की जा रही है कि दाल, सब्जियां, दूध आदि सभी लोगों और खासकर गरीबों को कैसे आसानी से उपलब्ध हों, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत काम किया जाना है। इसके साथ खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता के अभाव को भी दूर किया जाना बहुत आवश्यक है। हमारे नीति-नियंताओं को इससे अवगत होना चाहिए कि मिलावटी अथवा मानकों की अनदेखी कर तैयार किए जाने वाले खाद्य पदार्थ देश को सेहतमंद बनाने के लक्ष्य में एक बड़ी बाधा हैं। यह बाधा दूर करने के लिए कोई अभियान छेड़ा जाना चाहिए।

Date:24-02-21

Date:24-02-21

अतार्किक नियुक्तियां

संपादकीय

इस माह के आरंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में निजी क्षेत्र का जोरदार बचाव करते हुए अफसरशाहों को सरकारी उपक्रमों का प्रमुख बनाए जाने की प्रवृत्ति की भी आलोचना की। निजी क्षेत्र के उद्यमियों को ‘संपत्ति निर्माता’ बताते हुए उन्होंने आश्चर्य जताया था कि देश को बाबुओं के हवाले करके भला क्या हासिल किया जा सकता है। मोदी ने कहा था, ‘सिर्फ इसलिए कि कोई आईएएस अधिकारी है, वह फर्टिलाइजर फैक्टरी भी चला रहा है, केमिकल फैक्टरी भी चला रहा है और एयरलाइंस भी चला रहा है।’ उन्होंने कहा कि अफसरशाहों को कॉर्पोरेट प्रबंधन से हटाने से युवाओं को खुद को साबित करने का अवसर मिलेगा। मोदी की बात सही है। खासकर यह देखते हुए कि नई नीति के तहत सभी सरकारी उपक्रमों का निजीकरण होना है।

परंतु बड़ा तात्कालिक मुद्दा शायद यह है कि सरकारी उपक्रमों का संचालन अफसरशाहों के हाथ में क्यों बना रहा। मोदी सरकार समेत अब तक किसी सरकार को इसलिए नहीं जाना गया कि वह निजी क्षेत्र से सरकारी उपक्रमों के प्रबंधन की बात करे। जबकि उनमें से कई तो समान उद्योगों में काम करते हैं। राजनेताओं द्वारा एयर इंडिया, एमटीएनएल, बीएसएनएल या आईटीडीसी जैसे सरकारी उपक्रमों के संचालन का काम अफसरशाहों को सौंपा ही क्यों जाता है? ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है जो सरकार को निजी क्षेत्र के लोगों को सरकारी उपक्रमों में शीर्ष पदों पर नियुक्त करने से रोके। परंतु ऐसे निजी-सार्वजनिक सहयोग के उदाहरण बहुत कम हैं। प्रकाश टंडन इसका उदाहरण हैं। तत्कालीन हिंदुस्तान लीवर के पहले भारतीय चेयरमैन रहे टंडन ने स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की अध्यक्षता की और पंजाब नैशनल बैंक के चेयरमैन के रूप में भी काम किया।

एक लोकप्रिय स्पष्टीकरण यह रहा है कि अफसरशाह लॉबी की ताकत यह सुनिश्चित करती है सरकारी उपक्रमों में या शक्तिशाली नियामकीय संस्थानों में तमाम ऊंचे ओहदे अफसरशाहों के पास बने रहें। परंतु ऐसा मान लिया जाए तो यह भी मानना होगा कि अफसरशाही राजनीतिक प्रतिष्ठानों पर भी हावी है जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे में राजनीतिक वर्ग के झुकाव का सवाल रह जाता है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि कुछ ही मंत्री ऐसे हैं जो सरकारी उपक्रम पर नियंत्रण से मिलने वाले लाभ को जाने देना चाहेंगे। उन्हें न केवल इनके संसाधनों पर अधिकार प्राप्त होता है बल्कि रोजगार देने और नीति निर्देशन तक पर नियंत्रण रखा जा सकता है। भले ही ऐसा उस उपक्रम के मुनाफे से समझौता करके हो। निजी क्षेत्र के मुख्य कार्याधिकारी शायद लंबे समय तक इस स्तर का राजनीतिक हस्तक्षेप बरदाश्त न कर पाएं। वे यह भी नहीं चाहेंगे कि पद छोडऩे के बाद जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ करें।

ऐसे में यदि सरकार चाहती है कि किसी भी सरकारी विभाग में निजी क्षेत्र की प्रबंधन क्षमता का सार्थक इस्तेमाल किया जा सके तो उसे राजनीतिक सोच में आमूलचूल बदलाव लाना होगा। यह किस हद तक होगा यह देखने वाली बात है। मोदी सरकार ने पहली बार 2017 में यह पहल की थी कि चुनिंदा विशेषज्ञता वाले पदों पर निजी क्षेत्र के लोगों की भर्ती की जाए। परंतु इस प्रक्रिया में संयुक्त सचिव स्तर की आठ नियुक्तियों से आगे बात नहीं बढ़ सकी है। जबकि योजना 40 पेशेवरों को भर्ती करने की थी। इस हालिया इतिहास को देखें तो लगता नहीं कि सरकार कई बार दोहराए जा चुके सुझाव पर अमल करेगी और विभिन्न क्षेत्रों के नियामकों की नियुक्ति अफसरशाही से बाहर से करने पर विचार करेगी। हालांकि रिजर्व बैंक जरूर एक अपवाद हो सकता है फिर भी यहां यह प्रक्रिया रोकने की कोई वजह नहीं है। प्रधानमंत्री ने संसद में टिप्पणी अवश्य की है लेकिन हकीकत में इस दिशा में बढ़ना कहीं अधिक बड़ी चुनौती है।

सत्ता संरचना बदलकर होगी स्त्री सम्मान की रक्षा

नमिता भंडारे, ( वरिष्ठ पत्रकार )

यौन शोषण को खास रंग देने वाली सत्ता का स्वरूप 17 फरवरी को एक बार फिर खूब नुमाया हुआ। जब पूर्व मंत्री एमजे अकबर ने कोर्ट रूम में प्रवेश किया, तब पुलिसकर्मियों और उनके वकीलों की पूरी टीम उनके साथ थी। वह अतिरिक्त महानगर मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे का फैसला सुनने वहां गए थे।

अपने फैसले में मजिस्टे्रट ने पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया। प्रिया रमानी के खिलाफ अकबर ने आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया था। जज ने रमानी की इस बात को स्वीकार किया कि ‘शिकायतकर्ता बेदाग छवि के व्यक्ति नहीं है’। उन्होंने फैसला दिया कि रमानी का लेख भले ही मानहानि का था, लेकिन यहां महिला के सम्मान का अधिकार प्रतिष्ठा के अधिकार से बड़ा है। प्रिया रमानी ने जब यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, तब उन पर मानहानि का मुकदमा कर दिया गया था। मतलब, शोषण का आरोप लगाने वाली महिला को ही कठघरे में खड़ा कर दिया गया था, अच्छा हुआ, कोर्ट ने बरी कर दिया।यह एक असाधारण फैसला है, जिसमें व्यक्तिगत मामले से कहीं उठकर देखा गया है। दुखद है, यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को भी कानून की अदालत में जाकर अपना बचाव करना पड़ता है। एक तरफ, यह भारत के मी टू मूवमेंट में पहली बड़ी कानूनी जीत का प्रतीक है। इस आंदोलन के समय में हम देखते हैं कि न्यायाधीशों, फिल्म अभिनेताओं और प्रतिष्ठित कलाकारों को भी गंभीर आरोपों के बावजूद आसानी से जाने दिया गया है। दूसरी तरफ, यह फैसला कार्यस्थल पर महिलाओं के व्यवस्थागत दुरुपयोग का भी एक विरल मामला है। यह हमें अवसर देता है कि हम इस नजरिए से अपने आसपास देखें। यह फैसला यह भी स्वीकार करता है कि समय आ गया है, हमारा समाज यौन शोषण और यौन उत्पीड़न की पूरी गंभीरता को समझे।

यह फैसला ऐसी कानूनी व्यवस्था में भी अभूतपूर्व है, जहां यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक वरिष्ठ न्यायाधीश के लिए एक जूनियर अधिकारी के साथ ‘फ्लर्ट’ करना गलत था। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ‘फ्लर्ट’ शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए जज रवींद्र कुमार पांडे ने ‘प्रणालीगत दुरुपयोग’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। दिसंबर 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार के बाद नए कानूनों के पारित होने के बावजूद भारत की महिलाएं यौन हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहती हैं। जिस दिन अखबारों में प्रिया रमानी की जीत की खबर आई, उसी दिन उन्नाव में दो बहनों के मरने की भयानक खबर भी आ गई। यह ऐसा समय है, जब हमने पिछले चार वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 66 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी है और लोगों के मन में हाथरस का आघात बरकरार है। जो लोग पूछते हैं कि ऐसे मामलों में जाति का जिक्र क्यों जरूरी है, वह यह भूल जाते हैं कि जाति भी सक्षम शक्ति संरचना का ही हिस्सा है, जो हिंसा को आसान बनाती है।

यह सच है, हम कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के कानून का दुरुपयोग देखते ही रहते हैं। यह पक्षपाती सत्ता संरचना की ही मिसाल है कि भंवरी देवी को आज भी न्याय का इंतजार है। निचली अदालत के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया था कि ऊंची जाति के पुरुष निम्न जाति की भंवरी देवी के साथ गलत काम कैसे कर सकते हैं। यह मामला अभी भी राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है। मी टू मूवमेंट ने बेशक कुछ महिलाओं को एक आवाज दी है और एक मंच भी प्रदान किया है, लेकिन इसने भारत की असंख्य कामकाजी महिलाओं की आवाजों को उपेक्षित छोड़ दिया है। घरों में काम करने वाली महिलाओं, ईंट भट्ठों, कपड़ा कारखानों, खेतिहर मजदूरों के रूप में कार्यरत महिलाओं की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। दलित, आदिवासी और हाशिए पर पड़ी महिलाओं की आवाजें तो कभी नहीं सुनाई पड़तीं।

प्रिया रमानी के पक्ष में आया फैसला उनके लिए जश्न मनाने का मौका है। उनके परिवार, वकील रेबेका जॉन, दोनों ने जीत का स्वाद चखा है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह तब तक पर्याप्त नहीं हो सकता, जब तक हम सभी स्त्रियों को बेखौफ काम करने की गरिमा नहीं देते, जब तक हम उन्हें अधिकार देने के लिए अपने समाज की सत्ता व्यवस्था को पुन: दुरुस्त नहीं करते।