30-07-2020 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:30-07-20

Date:30-07-20

Law Banning Triple Talaq

A year ago today, we reached a defining moment in empowerment of women

Ravi Shankar Prasad ,[ The writer is the Union Minister of Communications and Information Technology.]

Exactly a year ago today, the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019, was passed by both Houses of the Parliament. This Act, in substance, declared the triple talaq, ie talaq-e-biddat or any other similar form of talaq, illegal. Any Muslim husband who pronounces such talaq to his wife can suffer imprisonment for a term of three years and also be liable for fine.

The offence under this law is cognisable only if the information given to the police is either by the married Muslim woman to whom the talaq is pronounced or by any person related to her by blood or marriage. This is designed to prevent misuse by outsiders. Under the Act, bail can be granted only after hearing the victim woman and on reasonable grounds.

There is provision for subsistence allowance for the wife and her dependent children as determined by the magistrate, including the right of the wife for the custody of her minor children. Significantly, the offence punishable under the Act has also been made compoundable but only at the insistence of the Muslim woman and with the permission of the magistrate on appropriate terms, which the court may determine.

It is indeed a sad commentary that in spite of more than 20 Islamic countries having regulated triple talaq in one form or the other, it took us more than 70 years since Independence to pass such a law in Parliament, after so much opposition and campaign by vested interests. I had repeatedly argued in Parliament that this legislation is only designed for gender justice, equity and empowerment and has no religious overtones at all.

Should an India be governed by constitutional principles including fundamental rights, which so proudly proclaim gender justice and empowerment, allow a big segment of our women to suffer this rank discrimination, that too when majority of the victims came from economically weaker sections? Prime Minister Narendra Modi was very clear that the government must work to ensure justice to victims of triple talaq, support their cause in the court and also bring out a robust law.

While doing the homework for the Bill, I was distressed to learn about many instances wherein triple talaq, irrevocably annulling the marriage, was pronounced for the flimsiest of reasons – which included food not being cooked properly, or the wife waking up late in the morning. An IT professional, who reached out to me, had to suffer the ignominy of triple talaq through WhatsApp from her husband from a Middle Eastern country, because her third child was also a daughter.

Today is also the occasion for me to salute the great courage shown by many Muslim women organisations and victims, who took up this cause and challenged it in court. The Supreme Court ultimately declared triple talaq as unconstitutional in a majority judgment. Two judges declared triple talaq to be manifestly arbitrary and therefore violative of Article 14 of the Constitution.

All India Muslim Personal Law Board vehemently argued before the court that they will themselves educate their community against this form of divorce and the court shouldn’t intervene. Regrettably, instead of educating their community effectively they took the lead in opposing the proposed law itself when it was under parliamentary scrutiny.

Our post-Independence history has always witnessed progressive laws designed to curb instances of atrocities against women. Dowry Prohibition Act 1961, or Section 32 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, or Section 498A of the Indian Penal Code (IPC) relating to cruelty against a woman by her husband or his relatives, are all cognisable and non-bailable offences and they are religion neutral. Further, Section 304B of the IPC made the offence punishable with life imprisonment if death because of harassment of the wife occurs within seven years of marriage. Requisite amendments were also made under the Evidence Act about presumption of abetment to suicide and dowry death.

In 2018, we amended Section 376 of the IPC where deterrent punishments of death in case of rape has been provided if the victim is 12 years or below in age. I need to acknowledge that all these legislations were supported over the years by all the political parties where religion of the offender or victim was irrelevant. Why is it that in case of triple talaq, such progressive evolution of India’s society and polity was found to be wavering? The only inference is that from Shah Bano in 1985 to Shayara Bano in 2017, vote bank politics continued to dominate vested political interests at great cost to Muslim women.

While moving the Bill in the Parliament, I had shared statistics on the continuation of practice of triple talaq even after the judgment of the SC. I am happy to learn that the department of minority affairs has elaborately examined the state wise data, after getting feedback from various Waqf Boards and other sources, and found out a significant decline in number of cases of triple talaq after the enactment of this law, as compared to the number reported earlier. Further, in many cases, respectable compromise has also been achieved. This is an assuring sign of empowerment and redemption. Getting this historic legislation passed by the Parliament was indeed personally very satisfying for me.

A Home For Tiger

Survey shows a third of India’s tiger reserves are nearing peak capacity. Creative solutions can reduce human-animal conflict

Editorial

Last year, India’s tiger census revealed that the country is home to nearly 3,000 of these big cats. That was rightly considered a significant achievement given that India’s tiger population had come down to around 1,400 in 2006 and the animal had been completely wiped out of reserves such as Sariska. A survey by the Union environment ministry, whose report was released on Tuesday, also celebrates this success. But it adds a caveat: Seventeen of India’s 50 tiger reserves are approaching their peak carrying capacity. In fact, nearly a third of the country’s tigers today live outside protected areas (PA). As these carnivores spill out of the national parks, they come into proximity with human settlements. This is a major reason for the rise in human-animal conflicts in the past five years.

Male tigers require a range of 70-150 square km and females need about 20-60 sq km. The animal is highly territorial and does not like sharing space with even its siblings or cubs. When it is about a year-and-a-half old, a tiger begins its search for territory. When it cannot find space in a PA, the adolescent either moves out or forces an ageing tiger out of the reserve. The itinerant animal is confronted with a shortage of prey — research shows that one tiger requires a prey base of 500 animals to survive. The big cat is forced to shed its natural reticence towards humans and stalks farms and villages for livestock. Tigers do not have a natural propensity to attack humans. Even then, reports of people being mauled to death by tigers are increasingly becoming frequent. According to data presented by then minister of state for environment, forest and climate change, Mahesh Sharma, in the Lok Sabha last year, more than 100 people were killed by tigers between 2015 and 2018.

The tiger population seems to be growing in Madhya Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Uttarakhand. Experts suggest that the problem of plenty can be solved by relocating some tigers from places whose carrying capacity is challenged to ones that have scope to host more animals. The country’s conservation authorities could take a cue from last year’s census which had revealed scope for improvement in the Eastern Ghats’ reserves. As the country celebrates its conservation success, policymakers and scientists will have to put their heads together to devise more creative solutions and find homes for the increasing number of tigers.

Date:30-07-20

The government we deserve

India needs a new political culture, not a presidential system

Mohammed Ayoob , [ The writer is University Distinguished Professor Emeritus of International Relations, Michigan State University]

Congress MP Shashi Tharoor (‘Case for presidential system‘, IE, July 25) has very thoughtfully reopened the debate on the parliamentary versus presidential systems that had been dormant for several decades. He makes several valid points, including the propensity of lawmakers to defect at the drop of a hat in search of perks and offices, which he blames on the parliamentary system.

Consequently, according to Tharoor, the system produces governments focused more on politics and personal aggrandisement rather than policy. The sordid spectacle in Rajasthan bears testimony to the lack of interest on the part of the executive and the legislature in policymaking and legislation, preoccupied as they are with retaining or capturing power. Unfortunately, this continues to be true even when we are in distress today because of the pandemic.

I am not certain that this is the fault of the parliamentary system. The causes for the political malaise in India are manifold and they are not limited to a particular form of government. The first is the lack of ideological commitment, with the exception of a substantial portion of the devotees of Hindutva, on the part of the political class. Devoid of political principles many, if not most, politicians are up for sale. For these venal politicians, defection and party-hopping are not serious political maladies but essential components of their political strategy to attain or retain power.

This is unlikely to change even if India moves to a presidential system. In fact, it is probable that it will contribute hugely to an executive-legislature deadlock as a result of competitive buying or a legislature that is completely bought off by, and therefore totally subservient to, the executive by the offer of perks. The latter will completely invalidate the basic principles of separation of powers and checks and balances that are essential pre-requisites for a presidential system.

Second, caste and communal considerations play a big role in Indian elections. This is a societal virus that is unlikely to disappear by switching to a presidential system. The same considerations will apply in choosing a presidential cabinet that affects cabinet formation in a parliamentary system. It is utopian to assume that the president will choose his cabinet based primarily on considerations of merit. In fact, leaving the choice of the cabinet to the whims and fancies of the president will additionally vitiate the process.

Third, in the absence of a viable party structure, the presidential system will encourage even more irresponsible behaviour by elected legislators, especially those belonging to opposition parties. If the current Indian legislatures are a cross between rubber-stamping bodies and those engaged in creating mayhem, legislatures in the presidential system will become infinitely worse with both these characteristics on display on a much larger scale. They are unlikely to transform themselves into genuinely deliberative bodies that Tharoor imagines they could become. It is far more likely that they will turn into highly reckless gatherings engaged in pork-barrel activities primarily for personal gains.

The problem lies not with the parliamentary system but with the political culture of the country. This is demonstrated above all by the way voters make their choices based on communal, caste and other primordial considerations and in response to emotional appeals rather than making informed choices about public needs and services. The sorry state of India’s public health system during this pandemic is clear evidence that public health was not a consideration for the voters when casting their ballots in state and parliamentary elections. The wasteful expenditure indulged in by governments is testimony to the callousness of the authorities as well as the apathy of the general public. All this proves the truth of the maxim “people get the government they deserve.”

Misplaced, indeed highly distorted, public priorities and the ingrained venality of the political class are the root causes of the malaise in the Indian polity. These twin factors and not particular forms of government are the independent variables that help explain the sorry state of democratic institutions that Tharoor laments so eloquently. I am afraid Indians will have to live with this situation until the political culture of the country at the popular level and at the level of the political class undergoes a radical transformation. Changing the parliamentary form into a presidential one is not the panacea.

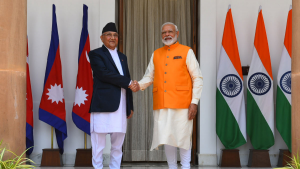

Trouble in Nepal

India will have to deal with K.P. Oli in Nepal whether he is ousted or stays on as PM

Editorial

The storm raging in Nepal’s ruling Nepal Communist Party (NCP) is again rocking the Khadga Prasad Oli government, and putting Kathmandu’s polity in suspense over what might follow. A crucial meet meant to announce an end to the differences between the party’s two leaders, Mr. Oli, and his rival, Pushpa Kamal Dahal (Prachanda), was postponed on Tuesday. Last week too, the two rival factions decided to put off a meeting of the Standing Committee after Prime Minister Oli failed to attend. While the bone of contention, which has roiled party members, is that Mr. Oli continues to hold two posts — that of NCP Chairperson and Prime Minister — it is clear that there is a more complex power game going on. Party members leading the move against Mr. Oli point to growing discomfort over his autocratic style. The Dahal faction, which had merged with the Oli-led United Marxist Leninist (UML) in 2018 when their combine won a massive mandate in the general election, is also impatient for a chance to rule. Mr. Dahal is already unhappy over past power sharing agreements that he believes Mr. Oli reneged on, and Mr. Oli still has residual bitterness over Mr. Dahal’s decision to pull out of his previous government in 2016. There is also concern over Mr. Oli’s head-on collision with India over the past few weeks, beginning with the constitutional amendment to adopt a disputed map as well as his rather rash language against India, including a recent controversy over the birthplace of the Hindu god, Lord Ram. Mr. Oli has said that he believes there is a conspiracy against him, and alluded to alleged machinations by the Indian Embassy in Kathmandu. Finally, there is considerable disquiet in the party and in the press over the public role played by the Chinese Ambassador to Nepal in bringing together the warring factions, especially after Mr. Oli’s threat to split the NCP and revive the UML earlier this month.

Many in South Block will take heart, and may even rejoice over Mr. Oli’s troubles, given his recent petulant behaviour with the Modi government. India-Nepal ties have hit new lows, with neither side willing to schedule the much promised meeting of Foreign Secretaries to begin to sort out their problems. Yet, it is important for the Modi government and the Indian mission to take a mature stand and play a more constructive role in the current political crisis. The larger struggle for the continuance of Nepal as a parliamentary democracy rather than as a politburo-style polity dominated by the party elite also depends on the outcome of this tussle. While Mr. Oli is outnumbered in the ruling party structure, he has won a mandate, and there is little doubt that he remains popular in Nepal. In power or out of it, New Delhi will still need to contend with Mr. Oli, whose polarising politics could impact the country’s fragile ethnic mosaic, if not channelled deftly, and with some delicacy.

संवैधानिक संस्थाओं में इतना द्वंद्व क्यों !

संपादकीय

देश की हर संस्था किसी दूसरी संस्था से भिड़ी है। दिल्ली दंगों के कुल 85 मामलों में पुलिस की ओर से देश के 6 बड़े वकील रखे जाने के प्रस्ताव को केजरीवाल मंत्रिमंडल ने खारिज कर दिया है। नतीजतन अब सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) और सरकार पारंपरिक द्वंद्व में वापस दिखेंगे। एलजी को संविधान का अनुच्छेद 239 (एए) (4) का परंतुक कैबिनेट के फैसलों को न मानने का अधिकार देता है, जबकि सरकार को अभियोजन का वकील नियुक्त करने का अधिकार सीआरपीसी का सेक्शन 24 देती है। सरकार ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया कि एलजी अपना अधिकार केवल विशेष परिस्थिति में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दो दिन पहले दंगों में पुलिस की भूमिका पर एक याचिका सुनते हुए कोर्ट ने प्रतिकूल टिप्पणी की जिससे दिल्ली पुलिस सकते में है। याचिकाकर्ता के अनुसार एक उच्च पुलिस अधिकारी ने दंगे रोकने के दौरान पुलिस को पत्र लिख ताकीद की थी कि एक समुदाय-विशेष के लोग अपने लोगों की गिरफ्तारी से नाराज हैं, लिहाजा पुलिस सतर्कता बरते। अदालत ने वह पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने देश के बड़े वकीलों को अपने पक्ष में खड़ा करने की लिस्ट राज्य सरकार को भेजी थी। उधर राजस्थान में सरकार से राज्यपाल का द्वंद्व है और स्पीकर हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाकर वापस लौटे हैं। कुछ विधायकों की नाराजगी है कि जो स्पीकर महीनों तक बीएसपी के 6 विधायकों के सत्ताधरी पार्टी-कांग्रेस में शामिल होने पर फैसला नहीं देते, वे अचानक अपनी पार्टी के विधायकों के स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने की शिकायत पर 24 घंटे में नोटिस देते हैं। कांग्रेस सरकार का आरोप है कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक ताजा और एक 11 साल पुराना कोर्ट की अवमानना का मामला उठाकर एक जाने-माने वकील को नोटिस दिया है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित वकीलों और पूर्व जजों ने इसे ‘बोलने पर रोक’ की संज्ञा दी है। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच द्वंद्व सर्वविदित है। बहरहाल बाढ़ खरीफ की फसल बर्बाद कर रही है और दूध के लगातार गिरते दाम से किसानों की कमर टूट रही है, लेकिन सरकारी संस्थाएं संविधान में अपने अधिकार ढूंढ रही हैं।

Date:30-07-20

राजस्थान में सत्र बुलाकर तुरंत शक्ति परीक्षण कराना जरूरी

राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह का उल्लंघन तभी कर सकते हैं, जब सरकार बहुमत खो दे। बहुमत है या नहीं ये कैसे पता चले।

डॉ. वेदप्रताप वैदिक , ( भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष)

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभी तक विधानसभा के सत्र को बुलाने की अनुमति नहीं दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीसरी बार मंत्रिमंडल के फैसले के आधार पर सत्र के लिए अनुमति मांगी है। राज्यपाल ने जो शर्तें रखी थीं, उनके जवाब में मुख्यमंत्री ने बता दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे कि सदन में शक्ति-परीक्षण होगा या नहीं, जिन मुद्दों पर बहस होनी है, इसका निर्णय भी विषय समिति करेगी और जहां तक 21 दिन के नोटिस का सवाल है, देश की कई विधानसभाओं के सत्र एक हफ्ते से भी कम के नोटिस पर आयोजित किए गए हैं। इसी आधार पर मुख्यमंत्री ने मांग की है कि 31 जुलाई को राजस्थान की विधानसभा का सत्र बुलाया जाए।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में साफ़ कहा है कि वे विधानसभा का सत्र बुलाने के विरोधी नहीं हैं। लेकिन उन्होंने 21 दिन के नोटिस की शर्त को दोहराया है। राजस्थान में पिछले 15-20 दिन से शासन का क्या हाल है? क्या राज्यपाल को पता नहीं है? सत्तारुढ़ दल, सारी सरकार, उसके मंत्री और विधायक क्या कर रहे हैं? जो जिस गुट में है, उसके सदस्यों के साथ होटलों में आराम फरमा रहे हैं और किसी तरह वक्त काट रहे हैं। सारा शासन-कार्य ठप्प है। कैसे वक्त में ठप्प है? जबकि राजस्थान में कोरोना का हमला पहले से काफी तेज हो गया है, तालाबंदी ने जन-सामान्य की आर्थिक हालात खस्ता कर रखी हैै।

राजस्थान का यह तमाशा भी बेजोड़ है। यह ठीक है कि कई राज्यपालों ने पहले भी कई मामलों में अपने ऊटपटांग तेवर दिखाए लेकिन ऐसा तो मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी विधायक दल ने राजभवन पर घंटों धरना दिया हो। राज्यपालों के सामने विधायकों की परेडें भी हुईं, लेकिन भाजपा पार्टी में रहे एक अनुभवी और शीर्ष नेता रहे राज्यपाल से राजस्थान ही नहीं, सारा देश बेहतर बर्ताव की उम्मीद करता है। राज्यपाल कलराज मिश्र एक अत्यंत विवेकशील और सज्जन व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं और गहलोत से उनके संबंध काफी मधुर और शालीन रहे हैं लेकिन शायद पार्टी-राजनीति उन्हें यह रवैया अपनाने के लिए मजबूर कर रही है।

वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों में यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल अपने मंत्रिमंडल की सलाह का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह तभी कर सकता है, जब वह सरकार बहुमत खो दे। उसका बहुमत है या नहीं, यह कैसे पता चले? इसका सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य तरीका है- सदन में शक्ति-परीक्षण। इस अचूक तरीके को मप्र के राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन ने अपनाया था। मार्च में ज्यों ही मप्र में राजस्थान-जैसी अस्थिरता पैदा हुई, टंडन जी ने तुरंत मुख्यमंत्री कमलनाथ को निर्देश दिया कि विधानसभा बुलाई जाए। मध्यप्रदेश में उन्होंने 21 दिन क्या, अपना आदेश जारी करने में 21 घंटे की भी देर नहीं लगाई। उन्होंने संविधान की मर्यादा की रक्षा की।

संविधान की धारा 174 के अनुसार राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह माननी ही चाहिए। इस सलाह को मनवाने के लिए गहलोत ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी अनुरोध किया है। इस अनुरोध को राज्यपाल ने फिर ठुकरा दिया है। ऐसे में गहलोत क्या कर सकते हैं? वे चाहें तो अध्यक्ष को कहकर सत्र बुला सकते हैं। यदि राज्यपाल अपनी जिद पर अड़े रहें तो उन्हें अड़े रहने दें। वे विधानसभा भवन या जयपुर के किसी भव्य होटल के विशाल भवन में सत्र बुला लें और सारे देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दें।

लेकिन कांग्रेस पार्टी का इरादा अपनी पार्टी का बहुमत सिद्ध करने का उतना नहीं लगता, जितना इसका कि सचिन पायलट-गुट के 19 विधायकों की सदस्यता समाप्त हो जाए। यदि वे पक्ष में वोट देंगे तो गहलोत सरकार को 200 सदस्यों के सदन में 121 वोट का बहुमत मिल जाएगा और यदि वे पार्टी व्हिप का उल्लंघन करेंगे तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। भाजपा किसी भी हालत में पायलट-गुट पर आंच नहीं आने देना चाहती। वरना, उसे खुद सदन में शक्ति-परीक्षण की मांग करनी चाहिए थी। इस समय यदि गहलोत राज्यपाल को लिखे अपने पत्रों में शक्ति-परीक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं, यह भी उचित नहीं है। उन्हें क्या यह डर है कि भाजपा कुछ गैर-कांग्रेसी और कांग्रेसी विधायकों को तोड़कर उनकी सरकार गिरा देगी? शक्ति परीक्षण में वह गिर जाए तो गिर जाए। दोनों पक्षों ने अपनी इज्जत दांव पर लगा रखी है।

भाजपा के लिए यह वक्त बड़ा चुनौतीभरा है। उसे सरकार गिराने के लालच से बचना चाहिए। गहलोत की सत्ता दांव पर लगी है लेकिन भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। यदि वह शक्ति-परीक्षण से कतराएगी तो यह भी कहा जाएगा कि उसने मप्र में अपनी सरकार बनाने के लिए न केवल शक्ति-परीक्षण तुरंत करवाने की पहल की बल्कि कोरोना के विरुद्ध तालाबंदी को भी सप्ताह भर के लिए टाल दिया। भाजपा और मोदी सरकार की प्रतिष्ठा इसी में है कि राजस्थान विधानसभा का सत्र शीघ्रातिशीघ्र बुलाया जाए।

Date:30-07-20

दुनिया के लिए अड़चन मुक्त भारत बनाने का सही समय

निराशावादी को संकट अंत जैसा लगता है, आशावादी के लिए संकट अंत नहीं, शुरुआत है। हमारे लिए यह अवसर है

चेतन भगत ,अंग्रेजी के उपन्यासकार

हमें कोविड-19 के साथ रहते हुए 6 महीने हो चुके हैं। इस दौरान हमें कोरोना के बाद के भारत के लिए योजना बनाने का मौका भी मिला है, जब उम्मीद है कि वायरस नियंत्रण में होगा लेकिन हमें अर्थव्यवस्था खड़ी करने के लिए बहुत काम करना होगा।

ये रही कोरोना के बारे में वे बातें जो हम 6 महीने पहले नहीं जानते थे। पहले बुरी खबर। कोरोना काफी लचीला है। उदाहरण के लिए कोई भी फ्लू वायरस भारत की गर्मियों में इस तरह नहीं फैला था। वायरस अपने आप नहीं जाएगा, जैसा पहले सोचा गया था। खासतौर पर बड़े लोकतंत्रों में इसे रोकना भयानक काम है। वास्तव में सबसे ज्यादा कोरोना मामले वाले तीन देश (अमेरिका, ब्राजील और भारत) दुनिया के शीर्ष 3 लोकतंत्र भी हैं।

हालांकि, कुछ अच्छी खबरें भी हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या की तुलना में मृत्यु दर उससे कम है, जैसा पहले सोचा गया था (1% से कम)। इस लेख के लिखे जाने तक मरने वालों की संख्या करीब 7 लाख है। जबकि यह संख्या भी बड़ी है, लेकिन दुनियाभर में इस साल 3.3 करोड़ लोग विभिन्न कारणों से मरे हैं। (स्रोत: वर्ल्डमीटर) कोरोना के बारे में एक और सकारात्मक खबर यह है कि संपूर्ण लॉकडाउन की तुलना में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग जैसे आसान तरीके लागू करने से भी संक्रमण कम हो सकता है। अंतत: सबसे सकारात्मक खबर यह है कि कोरोना के कई वैक्सीन ट्रायल के अंतिम, तीसरे चरण में हैं। एक आशावादी होने के नाते और आंकड़ों व इतिहास के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि फरवरी 2021 तक कोविड-19 के वैक्सीन के उपलब्ध होने की संभावना 80% से ज्यादा है। हमें आशावादी ही होना चाहिए। अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कभी नहीं उबार पाएंगे।

निराशावादी को संकट अंत जैसा लगता है। आशावादी के लिए संकट अंत नहीं, नई शुरुआत है। आशावादी परिदृश्य यह है कि भारत के लिए यह शानदार, सदियों में एक बार मिलने वाला अवसर है। चीन की फैक्टरियों से निकलते सामान से पूरी दुनिया आत्मसंतुष्ट थी। अगर उन्हें बढ़ना होता था तो वे बस चीन में क्षमता बढ़ा देते। अब ऐसा नहीं होगा। अब वे अगर चीन में अपने कारखाने बंद नहीं भी करते हैं तो कम से कम नया कारखाना शुरू करने से पहले दो बार सोचेेंगे। यही भारत के लिए मौका है कि वह दुनिया से कहे, ‘सुनिए, हम तैयार हैं। हम आपके लिए सामान बनाएंगे। हमें एक मौका दें।’ लेकिन सिर्फ आमंत्रण काफी नहीं होगा। हमें कुछ बदलाव लाकर चीन का विकल्प बनना होगा। यह सिर्फ राजकोषीय खर्चों के प्रतिशत और अंतहीन आर्थिक आंकड़ों से भरे सुझावों की लफ्फाजी से नहीं होगा। इसके लिए हमें इन व्यावहारिक बदलावों की जरूरत है।

1. बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी: यह 2020 है, धीमा इंटरनेट या खराब वाई-फाई कनेक्शन का बहाना नहीं चलेगा। कोरोना के बाद डेटा पर निर्भरता कई गुना बढ़ गई है। भारत चीन और अन्य एशियाई देशों की तुलना में इंटरनेट स्पीड में बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर आपका वाई-फाई खराब है तो बतौर राष्ट्र आपको गंभीरता से नहीं लिया जा सकता।

2. बंदरगाहों, ट्रेनों और यहां तक कि सड़कों की गति बेहतर बनाना: हांगकांग-चीन के बंदरगाह हमसे पांच गुना तेजी से माल का परिवहन करते हैं। अंतहीन कागजी कार्यवाही, अनुमतियां, अधिकारियों का ऐसा व्यवहार जैसे हर बिजनेस धोखेबाजी है, ये सब प्रतिस्पर्धी होने के सही तरीके नहीं हैं। इन्हें रोकें। ट्रेनों और सड़कों को भी तेज होना होगा। हमारी ट्रेनें अभी भी 1980 के दशक की गति से चल रही हैं। हर ट्रेन को बुलेट ट्रेन बनाना जरूरी नहीं है लेकिन वे बैलगाड़ी भी नहीं रह सकतीं।

3. अड़चन-मुक्त-भारत बनाएं: जहां सरकार कांग्रेस-मुक्त भारत बनाने के अपने राजनीतिक एजेंडा पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वहीं अब समय है कि हम अपने बिजनेस अड़चन मुक्त बनाएं। ये वे अड़चनें हैं जो बाबुओं, नियामकों, नेताओं व किसी भी तरह की शक्ति वाले व्यक्ति से आती हैं, जो निवेशक को परेशान करती हैं। अगर कोई 1500 करोड़ रुपए का प्लांट चीन से भारत लाना चाहता है तो आप कैसे मुझे गारंटी दे सकते हैं कि कोई अड़चन नहीं आएगी? इस आधारभूत सवाल के जवाब से ही भारत की कोरोना के बाद की आर्थिक स्थिति, हमारी नई पीढ़ी का भविष्य और खुलकर कहूं तो कुछ दशकों बाद भारत की दुनिया में जगह तय होगी।

भारत आसानी से कोरोना संकट को अवसर में बदल सकता है। शायद इसलिए चीन को हम थोड़ा खतरा लगते हैं। हालांकि सिर्फ सीना पीटने, नारे लगाने और देशभक्ति का उत्साह दिखाने से हम अगले मैन्यूफैक्चरिंग हब नहीं बन सकते। हमें ध्यान केंद्रित कर तैयारी करनी होगी और दुनिया को आकर्षित करने वाला कुछ देना होगा। एक बार कोरोना खत्म हो जाए तो हम अनुत्पादक मुद्दों पर वापस न जाएं। बल्कि कोरोना का वैक्सीन पा चुकी दुनिया की तैयारी अभी से शुरू करें। अपनी अर्थव्यवस्था को वैक्सीन लगाएं ताकि वह स्वस्थ रहे और आने वाले दशकों में फले-फूले।

शिक्षा की नई नीति

संपादकीय

आखिरकार नई शिक्षा नीति का इंतजार खत्म हुआ। अच्छा होता कि शिक्षा नीति को नया रूप देने में 34 साल का लंबा समय नहीं लगता। चूंकि मोदी सरकार को भी नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने में जरूरत से ज्यादा समय लग गया इसलिए उसे नई शिक्षा नीति के अमल में तत्परता दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह तत्परता तभी कारगर साबित होगी जब राज्य सरकारें सहयोग का परिचय देंगी और यह समझेंगी कि शिक्षा दलगत राजनीति का विषय नहीं है। यह तो राष्ट्र के निर्माण और उत्थान का सबसे प्रभावी माध्यम है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि विभिन्न राजनीतिक दल नई शिक्षा नीति को संकीर्ण राजनीतिक चश्मे से न देखें और इसके लिए कोशिश करें कि उसके मसौदे को संसद से जल्द से जल्द मंजूरी मिले। यह संभव है कि हर कोई नई शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों से सहमत न हो, लेकिन ऐसे लोग यह ध्यान रखें कि शिक्षा ही देश के भविष्य का निर्धारण करती है। नई शिक्षा नीति में व्यापक बदलाव समय की मांग थी। यह अच्छा है कि यह मांग पूरी होती दिख रही है, क्योंकि एक ओर जहां पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था के साथ स्कूली शिक्षा के ढांचे में व्यापक परिवर्तन किया गया है वहीं उच्च शिक्षा के स्तर पर भी तमाम अपेक्षित संशोधन किए गए हैं।

उच्च शिक्षण संस्थानों के संचालन के लिए एक ही नियामक बनाने और विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में प्रवेश के लिए एक ही साझा प्रवेश परीक्षा कराने के जो प्रावधान किए गए हैं उनसे बेहतर नतीजे सामने आने चाहिए। नि:संदेह सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में एक तरह के मानदंड लागू करना आवश्यक हो गया था, लेकिन इस क्रम में यह देखना होगा कि नौकरशाही अड़ंगे लगाने का काम न करने पाए। नई शिक्षा नीति का सबसे उल्लेखनीय पक्ष यह है कि जीडीपी का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का ढांचा संसाधनों के अभाव का सामना कर रहा है। हमारे नीति-नियंताओं को इससे भी अवगत होना चाहिए कि कोई नीति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, बात तब बनती है जब उसे लागू करने वाले उसके प्रति समर्पण भाव दिखाते हैं। यह खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि उपयुक्त शिक्षकों के बिना शिक्षा में सुधार संभव नहीं। वास्तव में जितना ध्यान योग्य शिक्षक तैयार करने पर दिया जाना चाहिए उतना ही स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पठन-पाठन के माहौल को बेहतर बनाने में भी।

![]() Date:30-07-20

Date:30-07-20

समीक्षा आवश्यक

संपादकीय

सरकार की बहुचर्चित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) मेंं इसके अंशधारकों का भरोसा कम होता नजर आ रहा है। हालांकि हाल में इसके स्वरूप में कुछ बदलाव किया गया है जो मांग बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड के रूप में छह राज्यों ने पहले ही इससे बाहर होने का निर्णय ले लिया है और राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे कुछ अन्य राज्यों में इस विषय पर चर्चा चल रही है। तेलंगाना और झारखंड ने फरवरी में बदलाव के बाद इस योजना से दूरी बना ली। आमतौर पर राज्यों की शिकायत है कि बीमा कंपनियों द्वारा वसूला जा रहा प्रीमियम बहुत अधिक है। कृषि क्षेत्र के बजट का बड़ा हिस्सा इस योजना में जा रहा है। ऐसे में राज्य किसानों की उत्पादन संबंधी क्षतियों का ध्यान रखने के लिए अपनी व्यवस्था को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अलावा बीमा कंपनियां, खासतौर पर निजी बीमा कंपनियां भी इस योजना के संचालन को लेकर बहुत उत्सुक नहीं हैं। कंपनियों को कृषि बीमा कारोबार वाणिज्यिक रूप से आकर्षक नहीं लग रहा है। उन्हें व्यावहारिक रूप से भी इसमें दिक्कत आ रही है। कंपनियों को दोबारा बीमा करने वाला तलाशने में भी समस्या आ रही है। इसके परिणामस्वरूप उनमें से कई ने इस योजना को त्याग दिया है। पैनल में शामिल 18 बीमा कंपनियों में से केवल 10 ही मौजूदा खरीफ सत्र में इस योजना के तहत बीमा करने के लिए उपलब्ध रही हैं।

दूसरी ओर किसानों को लग रहा है कि उन्हें पर्याप्त फसल बीमा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि वे नाम मात्र का प्रीमियम भुगतान करते हैं। रबी फसल में उन्हें कुल तयशुदा राशि का 1.5 फीसदी, खरीफ में 2 फीसदी और वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के लिए 5 फीसदी राशि प्रीमियम के रूप में चुकानी होती है। शेष प्रीमियम का भुगतान बीमांकिक आधार पर राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा किया जाता है। हालांकि अब केंद्र ने अपनी हिस्सेदारी कम करी दी है। किसान इस योजना में इसलिए भी रुचि नहीं ले रहे क्योंकि नुकसान की क्षतिपूर्ति बहुत कम है, भुगतान में देरी होती है और बिना ठोस वजह के दावे नकार दिए जाते हैं। इस बात की पुष्टि कुछ सर्वेक्षण करने वालों ने भी की है। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि किसान पुरानी फसल बीमा योजनाओं में अधिक बेहतर स्थिति में थे। औसतन देखा जाए तो बमुश्किल 30 से 35 फीसदी किसान ही फसल का बीमा करते हैं। उनमेंं से अधिकांश वे हैं जिन्होंने बैंक से कर्ज ले रखा है और जिनके लिए बीमा जरूरी है।

योजना के डिजाइन में हाल में कुछ बदलाव किए गए हैं जो प्रथम दृष्टया इसे लुभावना बनाने वाले दिखते हैं लेकिन दरअसल वे अनुत्पादक साबित हो सकते हैं। मसलन किसानों को योजना में अनिवार्य के बजाय स्वैच्छिक भागीदार बनाना। इससे योजना को अपनाने वालों की तादाद घटेगी। वर्षा आधारित फसलों के लिए प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र की हिस्सेदारी 30 फीसदी तथा सिंचित फसलों के लिए 25 फीसदी कर दी गई जबकि पहले यह सभी फसलोंं के लिए 50 फीसदी थी। इससे राज्यों का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने पहले किसान कल्याण की इस अहम योजना का 90 फीसदी सब्सिडी बोझ वहन करने की इच्छा जताई थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन तमाम बातों को देखते हुए सरकार को पीएमएफबीवाई की समीक्षा करनी चाहिए और इस दौरान सभी अंशधारकों को भी शामिल करना चाहिए। दूसरा विकल्प यह है कि किसानोंं के नुकसान की भरपाई का काम राज्यों पर छोड़ दिया जाए। केंद्र प्राकृतिक आपदा की तर्ज पर वित्तीय सहायता मुहैया करा सकता है।

Date:30-07-20

एनएचएआई खोलेगा नए अवसरों की राह!

सुरेश गोयल , (लेखक मैक्वायरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड रियल ऐसेट्स में भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्व प्रमुख हैं। लेख में विचार व्यक्तिगत हैं)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सड़क विकास के अब तक के सफर में मील के कई पत्थर स्थापित हुए हैं। इनमें अगला बुनियादी ढांचा निवेश न्यास (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अथवा इनविट) हो सकता है। बुनियादी स्तर पर इनविट जैसे न्यास, नकदी पैदा करने वाली बुनियादी परिसंपत्तियों के मालिकाना हक के लिए सबसे तार्किक उपाय हैं। सड़क परिचालन का काम चरणबद्ध रूप से एक नवनिर्मित सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाली इनविट को हस्तांतरित करने का काम पहले ही प्रक्रिया के अधीन है।

इस बात की पूरी संभावना है कि टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर परियोजनाओं के बोलीकर्ता भी सड़कों को इनविट को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। अपने खुद के इनविट की शुरुआत करके एनएचएआई और अधिक परिचालन संपत्तियों को इनके हवाले करने के बाजार का दायरा बढ़ा रहा है।

एक दलील यह पेश की जा रही है कि इनविट के माध्यम से न केवल एनएचएआई को फंड जुटाने का असाधारण अवसर मिल रहा है बल्कि इसका देश के सड़क क्षेत्र पर भी बहुत परिवर्तनकारी असर होने वाला है। आइए देखते हैं कि ये इनविट क्या कर सकते हैं:

बुनियादी उद्देश्यों पर दोबारा ध्यान केंद्रित करना: बीते कई वर्षों के दौरान एनएचएआई ने खुद को सड़क विकास करने वाली संस्था से रियायत प्रदान करने वाली संस्था में बदला है। हाल ही में उसने टीओटी कार्यक्रम के माध्यम से सड़कों का मुद्रीकरण करने की क्षमता हासिल की है। इंजीनियरिंग-खरीद और निर्माण आधार पर सड़क विकास के मामले में यह परिचालन और रखरखाव काम भी करता है। ऐसा करना किसी भी संस्था के लिए कभी आसान नहीं होता और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थान के लिए हर गतिविधि में प्रभावी साबित होना तो और भी मुश्किल होता है। इनविट को लॉन्च करने के बाद एनएचएआई न केवल सड़क का हस्तांतरण कर सकती है बल्कि इन सड़कों परिचालन और रखरखाव का काम भी कर सकती है। ऐसे में उसे अब अपने बुनियादी काम यानी सड़क विकास पर ध्यान देने का अवसर मिलेगा और प्रबंधन के क्षेत्र में अतिरिक्त दायरा हासिल होगा जो बहुत जरूरी था।

परिचालन एवं रखरखाव तथा सुरक्षा मानक में सुधार: परिचालन एवं रखरखाव तथा सुरक्षा मानकों को भारत में पर्याप्त मान्यता नहीं दी जाती और सड़कों पर लोगों को होने वाली दिक्कतें आम हैं। एनएचएआई के लिए इनविट के रूप में एक अवसर है कि वे उपकरणों तथा प्रक्रियााओं की मदद से इन सड़कों के मानक में सुधार करें। इससे न केवल इनका इस्तेमाल करने वालों के अनुभव बेहतर होंगे और उन्हें सुरक्षा मिलेगी बल्कि एक ऐसा माहौल भी बनेगा जिससे अन्य मानकों में भी सुधार किया जा सके। जिस तरह एनएचएआई का डीएनए विकास है उसी तरह इनविट का डीएन परिचालन-रखरखाव और सुरक्षा हो सकता है।

सड़कों का मुद्रीकरण: फिलहाल सड़कों के मुद्रीकरण का कार्यक्रम शिथिल है और बिक्री प्रक्रिया निपटाने में लगने वाले समय के हिसाब से देखें तो अन्य कारक इसे प्रभावित कर सकते हैं। टीओटी 1 को भारी सफलता मिली लेकिन उसके बाद उस स्तर की कामयाबी हाथ नहीं लगी। इसका एनएचएआई की फंड जुटाने की कोशिशों पर नकारात्मक असर पड़ा। ऐसे में अगर ऐसी पारदर्शी और स्पष्ट हस्तांतरण व्यवस्था सामने आए जिसके तहत सड़क परिचालन को इनविट के हवाले किया जा सके तो फंड जुटाने की पूरी प्रक्रिया अधिक सहज होगी।

घरेलू बचत में इजाफा: देश का बुनियादी ढांचा क्षेत्र, जिसमें सड़क भी शामिल हैं, वह आकर्षक विदेशी पूंजी पर निर्भर है। यह पूंजी बुनियादी ढांचा फंड, सॉवरिन वेल्थ फंड और वैश्विक पेंशन फंड से आता है। भारत की दीर्घावधि की बचत बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश से बचती रही है। दुनिया भर में बुनियादी परिसंपत्तियां लंबी अवधि की बचत के पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा रही हैं। ऐसे निवेशकों के लिए सड़क अन्य परिसंपत्ति वर्ग की तुलना में बेहतर रही है क्योंकि सड़क के प्रयोग से वसूले जाने वाले शुल्क को मुद्रास्फीति के मुताबिक समायोजित किया जाता है। यदि एनएचएआई इनविट के लिए समुचित संचालन तय करने में सफल रहे तो यह घरेलू बचत पूल मसलन ईपीएफओ, निजी बीमा कंपनियों और अमीर कारोबारियों आदि के लिए उपयुक्त हो सकता है। उन्हें इससे अपने निवेश में विविधता लाने में मदद मिलेगी। इससे सड़क तथा बुनियादी ढांचे के अन्य क्षेत्रों में निजी इनविट के लिए घरेलू बचत पूल का इस्तेमाल करने की राह खुलेगी और बुनियादी विकास का एक चक्र बनेगा।

निवेशकों के लिए अलग विवाद निस्तारण: यदि भारत को स्थायी सड़क विकास कार्यक्रम बनाना है तो उसे इस क्षेत्र में लंबी अवधि की पूंजी आकर्षित करनी होगी। इस पूंजी के लिए एक अहम शर्त यह है कि विवाद निस्तारण की समुचित व्यवस्था हो और इसे तेजी से अंजाम दिया जा सके। इन विवादोंं की प्रकृति सड़क विकास और निर्माण से जुड़े विवादों से काफी अलग होती है। ऐसे इनविट की स्थापना सड़क परिचालन से जुड़े विवादों के निस्तारण के लिए एक स्वतंत्र ढांचा तैयार करने का अवसर देता है। इससे न केवल इस इनविट को लाभ होगा बल्कि ऐसी अन्य संस्थाएं भी लाभान्वित होंगी।

निवेश प्रबंधक की स्वतंत्रता: किसी भी इनविट या फंड में निवेश प्रबंधक की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है। निवेश प्रबंधक के ऊपर निवेशकोंं की जवाबदेही होती है और वित्तीय निवेशक अगर किसी बात से हिचकते हैं तो वह है किसी व्यवस्था का संबद्ध पक्ष वाला पहलू। एनएचएआई और इनविट के रिश्ते में संबद्ध पक्ष वाली व्यवस्था की कई परतें निहित हैं। मसलन किन सड़कों का हस्तांतरण किया जाए, उसका मूल्य क्या हो और इनविट तथा रियायतग्राहियों तथा रियायत देने वाले प्राधिकार एनएचएआई के बीच का रिश्ता आदि।

ऐसे में इनविट के निवेश प्रबंधको की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करना जरूरी है। तभी निवेश को लेकर यकीन पैदा होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो लंबी अवधि में इनविट उतने आकर्षक नहीं रह जाएंगे और उनके सामने तमाम चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। ये चुनौतियां इनविट और एनएचएआई के बीच के रिश्तों से उत्पन्न हो सकती हैं। इन मसलों को हल करने के लिए इनविट के ढांचे, संचालन और प्रबंधन में उपयुक्त गुणों को शामिल करना जरूरी है।

लब्बोलुआब यह कि एनएचएआई के इनविट में यह संभावना है कि वे देश में सड़क क्षेत्र के विकास में आमूलचूल बदलाव ला सकें। एक साहसी दृष्टि, पारदर्शी ढांचा और मजबूत क्रियान्वयन की मदद से एनएचएआई और इनविट सफलता की राह पर अग्रसर हो सकते हैं।

Date:30-07-20

ऑनलाइन अदालत की तादाद तत्काल बढ़ाने की जरूरत

एम जे एंटनी

नए मामलों की सुनवाई की बात करें तो कोरोनावायरस महामारी के कारण अचानक लॉकडाउन लगाए जाने के पहले यानी मार्च तक सर्वोच्च न्यायालय की 16 अदालतों में एक दिन में औसतन 800 मामलों की सुनवाई हुआ करती थी। अब केवल पांच वर्चुअल कोर्ट या ऑनलाइन अदालतों में बमुश्किल 100 महत्त्वपूर्ण मसलों की सुनवाई हो रही है। अन्य अदालतों की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र जहां कोरोनावायरस के कारण उपजी नई परिस्थितियों से तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक सफल भी रहे हैं, वहीं शीर्ष न्यायपालिका में शामिल नीति निर्माता पिछले चार महीनों से अंधेरे में राह टटोल रहे हैं। इस बीच ग्रीष्मकालीन अवकाश भी हुआ। ऑनलाइन अदालत की व्यवस्था में फिलहाल कई खामियां हैं और भारतीय बार काउंसिल तथा कई बार एसोसिएशन से संबद्ध तमाम विधिक पेशेवर उसकी आलोचना कर रहे हैं। उनका आरोप है इसमें तमाम तकनीकी खामियां हैं, यह अस्पष्ट है और खुली अदालतों तथा बुनियादी ढांचे के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। उनका कहना है कि यह अमीरों तथा तकनीक सक्षम विधिक फर्म के प्रति पक्षधर है और इस पेशे में असमानता ला सकती है। इसने ऐसे कई अधिवक्ताओं को कंगाल बना दिया जो कुछ बार एसोसिएशन से अच्छी खासी रकम पाते रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उनमें से कई कानून का पेशा छोड़कर अपने गांव घर की और लौट रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ जो डिजिटलीकरण की प्रक्रिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ने लोगों को समझाया कि वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से होने वाली सुनवाई कोई रामबाण नहीं है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की सहायता इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि कोविड-19 महामारी अचानक आई और दूसरा कोई विकल्प नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन सुनवाई को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें तमाम अन्य कदमों के अलावा मामले दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाना भी शामिल है। इसमें भी समय लगेगा।

देश की विभिन्न अदालतों में 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं। 65,000 मामले तो सर्वोच्च न्यायालय में ही लंबित हैं। ऐसे में बहुत पहले ही जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए थे। परंतु इस दिशा में पिछले एक दशक से कोई खास प्रगति नहीं हुई है। फौजदारी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत सन 2003 के आसपास हुई थी लेकिन सन 2014 में ही यह प्रचलन में आया, वह भी केवल कुछ अहम मामलों में। अदालतों को अब तत्काल विशेष ई-बेंच गठित करना चाहिए जो उन पुराने मामलों को निपटाने का काम करें जो अप्रासंगिक हो चुके हैं और जिनके पक्षकार आशा छोड़ चुके हों। सन 2017 में अपने एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने खुद इसका सुझाव दिया था।

आरंभिक कठिनाइयों के बावजूद वादियों को न्याय के डिजिटलीकरण का स्वागत करना चाहिए। कोरोनावायरस महामारी समाप्त होने के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था बरकरार रहने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिग न्यायिक व्यवस्था को स्थायी रूप से बदल देगी। एक बात तो यह कि इस व्यवस्था में अधिवक्ताओं की लंबी-लंबी दलीलें समाप्त हो जाएंगी जिनके लिए वे लाखों रुपये प्रति घंटे की दर से शुल्क लेते हैं। ऑनलाइन सुनवाई और उसका प्रसारण अधिवक्ताओं को मजबूर करेगा कि वे दलील पेश करते समय नाटकीयता कम बरतें। फैसले भी छोटे हो सकते हैं। नई ऑनलाइन व्यवस्था में जटिल प्रक्रियाएं कम होंगी और हर वर्ष अदालतों में इस्तेमाल होने वाले करीब 110 करोड़ कागजों की बचत होगी। इससे व्यवस्था किफायती, तेज और लोकतांत्रिक होगी क्योंकि तकनीक के समक्ष सभी पक्ष और यहां तक कि न्यायाधीश भी समान होंगे। वादियों को दूर-दूर स्थित भीड़ भरी अदालतों और पंचाटों तक नहीं जाना होगा।

सरकार को भी लाभ होगा क्योंकि राजनीतिक दबाव में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के नए पीठ गठित करने की जरूरत न रह जाएगी। कृत्रिम मेधा के कारण और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जरूरतों में भी कमी आ सकती है क्योंकि कृत्रिम मेधा उनके कुछ काम को बिना भय या पक्षपात के बेहतर ढंग से अंजाम दे सकती है।

अधीनस्थ अदालतों और पंचाटों में फिलहाल टेबल-कुर्सी जैसी बुनियादी चीजों की भी कमी है। उन्हें नई व्यवस्था से तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी। उन्हें मूल दस्तावेज, तमाम गवाहों और जेल में बंद आरोपितों से निपटना होता है। वीडियो प्रक्रिया के जरिये न्यायाधीशों के लिए गवाहों के मस्तिष्क को पढऩा मुश्किल हो सकता है जो वहां मौजूद न हों। अधिवक्ताओं के लिए भी न्यायाधीशों के मन को समझना और अपनी दलील उसके मुताबिक तैयार करना मुश्किल होगा। उनका प्रतिपरीक्षण काफी नाटकीय होता है जिसका अतिरंजित स्वरूप हमें फिल्मों और उपन्यासों में देखने को मिलता है।

हाल के महीनों में व्याप्त संकट के चलते हाल के महीनों में नए मामलोंं में काफी कमी आई है। परंतु एक बार वायरस का प्रकोप समाप्त होने पर सभी अदालतों में मामलों में इजाफा होगा। वादी या तो हालात सामान्य होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं या फिर अपना अधिकार त्याग रहे हैं। इस बीच जो लोग व्यवस्था में भरोसा गंवा चुके हैं वे अदालतों के बाहर या सड़कों पर उन्हें निपटाने का प्रयास करेंगे। पुलिस द्वारा न्याय करने के मामले बढ़ेंगे।

चेक बांउस होने के मामलों में भारी इजाफा होगा और ऋण वसूली का काम बाहरी लोगों से आउटसोर्स किया जा सकेगा। यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कृत्रिम मेधा का रास्ता जल्दी साफ नहीं किया गया तो सियाह धंधों की चमक बढऩी शुरू हो सकती है।

नई शिक्षा

संपादकीय

बदलती जरूरतों के अनुसार शिक्षा नीति में बदलाव की दरकार लंबे समय से महसूस की जा रही थी। मगर अब तक 1986 में बनी शिक्षा नीति के अनुसार ही शिक्षा व्यवस्था को संचालित किया जा रहा था। 1992 में इस नीति में कुछ बदलाव जरूर किया गया, पर उसे पर्याप्त नहीं माना जा रहा था। इसलिए भाजपा ने 2014 के अपने चुनाव घोषणा-पत्र में नई शिक्षा नीति लाने का भी अहम वादा किया था। सत्ता में आने के बाद उसने इस दिशा में कदम भी उठा दिया था। आखिरकार व्यापक सलाह-मशविरों और सुझावों के बाद के. कस्तूरीरंगन समिति द्वारा तैयार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित कर दी गई है। स्वाभाविक ही इससे शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित बदलाव की उम्मीद जागती है। नई शिक्षा नीति का मकसद स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक समय की मांग के अनुसार पाठ्यक्रमों में बदलाव और उसके जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को प्रतस्पिर्धी परिवेश के लिए तैयार करना है। इससे युवाओं में कौशल विकास, नवोन्मेषी अनुसंधान और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिल सकती है। नई शिक्षा नीति का जोर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और कौशल विकास के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी है। इसके अलावा शिक्षा खर्च को छह फीसद तक ले जाने का संकल्प है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर फिर से शिक्षा मंत्रालय हो गया है।

वैश्वीकरण के बाद की नई स्थितियों में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव बड़ी जरूरत थी। यूपीए सरकार के समय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने की बात उठी थी। उसके अनुसार शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने और रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रणाली बनाने का संकल्प लिया गया था। मगर इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई थी। फिर हमारे देश में जिस तरह शिक्षा क्षेत्र में विषमता बढ़ती गई है, उसमें बुनियादी शिक्षा और फिर उच्च शिक्षा के स्तर पर व्यावहारिक बदलाव करने की मांग उठती रही है। फिलहाल सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों की पढ़ाई-लिखाई के स्तर और सुविधाओं में बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। इसे लेकर व्यापक सामाजिक असंतोष भी देखा जाता है। इस अंतर को पाटना बहुत जरूरी है। फिर उच्च शिक्षा के स्तर पर हमारे देश के विश्वविद्यालय पढ़ाई-लिखाई के तरीके, अनुसंधान, सुविधाएं आदि के पैमाने पर दुनिया के विश्वविद्यालयों के सामने फिसड्डी साबित होते रहे हैं। इस स्थिति से उबरने की जरूरत भी रेखांकित की जाती रही है। अब उच्च शिक्षा केवल सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के तहत विद्यार्थियों को एक से दूसरे देशों में भेजने का मामला नहीं रह गया है। यह व्यावसायिक मामला भी है। नई शिक्षा नीति में इसे ध्यान में रखते हुए सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित और विकसित करने की रूपरेखा तैयार की गई है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार न आ पाने या फिर विद्यार्थियों के कौशल विकास की दिशा में अपेक्षित नतीजे न आ पाने की बड़ी वजह शिक्षकों का नवोन्मेषी और नई जरूरतों के मुताबिक तैयार न होना रहा है। नई शिक्षा नीति में इस बिंदु पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। फिर पाठ्यक्रमों का स्वरूप रोजगार और विशेष योग्यता अर्जित करने, अनुसंधान आदि के आधार पर तैयार करने पर जोर दिया गया है। दरअसल, अब शिक्षा प्रणाली को न सिर्फ अपने देश की, बल्कि वैश्विक जरूरतों के मुताबिक ढालना बहुत जरूरी है, ताकि विज्ञान, तकनीकी शिक्षा, सामाजिक विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। नई शिक्षा नीति से यह मकसद सध सकता है। अब सरकार का जोर इसे पूरी तरह लागू करने पर होना चाहिए।

Date:30-07-20

चीन की सामरिक घेरेबंदी

ब्रह्मदीप अलूने

साम्यवादी चीन का अपने देश की राष्ट्रीय सीमा का कोई स्पष्ट मानचित्र नहीं है। वह संयुक्त राष्ट्र में भरोसा नहीं रखता और इस देश की कम्युनिस्ट पार्टी उग्र राष्ट्रवाद की नीति से पोषित होकर प्राचीन चीनी सभ्यता, उसके राजवंश और इतिहास के आधार पर वृहत चीन साम्राज्य स्थापित करने की संकल्पना के साथ संचालित होती रही है। पड़ोसी देशों की संप्रभुता और समुद्र की स्वायत्तता को चुनौती देने की चीन की यह विस्तारवादी नीति अंतरराष्ट्रीय शांति को लगातार खतरे में डाल रही है। द्वितीय विश्व युद्द के बाद उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को खत्म करने और विश्व शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र में पांच महाशक्तियों के साथ सुरक्षा परिषद का गठन इसीलिए किया गया था, ताकि विश्व में सामूहिक सुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिले। इसके साथ ही ऐसे राष्ट्रों के खिलाफ निरोधात्मक और दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सके, जो अपनी तानाशाही और आक्रामक प्रवृत्ति से अंतरराष्ट्रीय शांति को भंग करते हैं और अपनी विस्तारवादी नीति से छोटे और शांतिप्रिय राष्ट्रों की अखंडता को खत्म करना चाहते हैं।

चीन सुरक्षा परिषद का अहम सदस्य है। इसके बाद भी वह अपने वैश्विक दायित्व के प्रतिकूल व्यवहार कर संयुक्त राष्ट्र की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को लगातार चुनौती दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर चीन आर्थिक और राजनीतिक रूप से हावी है, अत: चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए अब दुनिया के कई देश लामबंद हो रहे हैं। इस समय अमेरिका भी एशिया की क्षेत्रीय ताकतों के बूते चीन की सामरिक घेराबंदी करने के लिए प्रयासरत है। अमेरिकी विदेश नीति में एशिया प्रशांत क्षेत्र को बेहद महत्त्वपूर्ण माना गया है। चीन के उभार को रोकने के लिए कूटनीति और सामरिक रूप से अमेरिका एशिया के कई इलाकों में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। ओबामा काल में अमेरिका की एशिया केंद्रित नीति में जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से चीन को चुनौती देने की प्रारंभिक नीति पर काम शुरू हुआ था। ओबामा ने एशिया में अपने विश्वसनीय सहयोगी देशों के साथ ही उन देशों को जोड़ने की नीति पर भी काम किया, जो चीन की विस्तारवादी नीति और अवैधानिक दावों से परेशान हैं। इन देशों में भारत समेत इंडोनेशिया, ताइवान, मलेशिया, म्यांमार, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। दक्षिणी चीन सागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित समुदी मार्ग से व्यापार का बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाले समंदर का हिस्सा करीब पैंतीस लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का बीस फीसद हिस्सा यहां से गुजरता है। सात देशों से घिरे दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन और अन्य देशों के बीच गहरा तनाव रहा है और कई बार युद्ध जैसी स्थितियां भी बन चुकी हैं। फिलीपींस के पास स्कारबरो शोल एक छोटा-सा द्वीप है, जिसका अपना रणनीतिक महत्त्व है। चीन से यह पांच सौ किलोमीटर दूर है, लेकिन इसके बाद भी साल 2012 में चीन ने अपना लड़ाकू जहाज भेज कर उस द्वीप पर कब्जा कर लिया था। इसे लेकर फिलीपींस और चीन के बीच कई महीने तनातनी रही और जंग जैसे हालात बन गए थे। यह विवाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में गया और फैसला जब फिलीपींस के पक्ष में हुआ, तो चीन ने उसे मानने से इंकार कर कर दिया।

यदि पाकिस्तान को छोड़ दें, तो बाकी देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से चीन का दक्षिण चीन सागर पर आधिपत्य को लेकर विवाद है। चीन के दक्षिण में वियतनाम, लाओस और म्यांमार है और वियतनाम के साथ उसका युद्ध भी हो चुका है। चीन के मुताबिक वियतनाम पर भी उसका हक है और वह इसका आधार चौदहवीं सदी में मिंग राजवंश के शासन को बताता है। भारत और वियतनाम के बीच दक्षिण चीन सागर में प्राकृतिक गैस उत्खनन को लेकर समझौता हुआ था और इसका चीन ने विरोध किया था। पूर्वी चीन सागर में शेंकाकू द्वीप को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद है। चीन ने इस द्वीप में साल 2012 से अपने जहाज और विमान भेजने शुरू कर दिए थे। तब से ही जापान और चीन के बीच विवाद बढ़ गया है। चीन का कहना है कि वह द्वीप उसी का है, जिसे जापान ने उससे 1895 के युद्ध में चीन से लिया था। चीन-जापान विवाद के बीच अमेरिका जापान को खुला और मुखर समर्थन दे रहा है। जापान और अमेरिका के बीच साल 2004 में मिसाइल रक्षा प्रणाली के संबंध में समझौता भी हुआ था। जापान की नई रक्षा नीति में दक्षिणी द्वीपों को प्राथमिकता देते हुए वहां सैनिकों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी की गई है। जापान अब चीन को बड़े खतरे की तरह देख रहा है और इसका प्रभाव उसकी सामरिक नीति पर भी देखा जा सकता है। अमेरिका जापान को भारत और आॅस्ट्रेलिया के साथ बेहतर संबंध रखने को प्रेरित कर रहा है, ताकि चीन को काबू किया जा सके। इसके सामरिक प्रभाव भी देखे जा रहे है। इस वर्ष के अंत में भारतीय नौसेना, ऑस्ट्रेलियाई, अमेरिकी और जापानी नौसेना के साथ मिल कर बंगाल की खाड़ी में अभ्यास करेगी। 2007 से ही इन देशों के बीच समुद्री सामरिक सहयोग बढ़ा है और इस पर चीन नकारात्मक प्रतिक्रिया देता रहा है।

एशिया में चीन जमीन और समुद्र में लगातार आक्रामक नीतियां अपनाएं हुए है। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि जिस प्रकार अमेरिका ने रूस को घेरने के लिए नाटो का विस्तार कर रूस के पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा संधि की थी, उसी तर्ज पर चीन को घेरने की नीति अपनाई जा सकती है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका लगातार एशिया प्रशांत के समुद्र में अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। हाल में इसमें न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी जोड़ कर इसे क्वॉड प्लस नाम दिया गया है। अमेरिका के आधुनिक युद्धपोत चीन के सामने तैनात हैं।

चीन के उत्तर पूर्व में उत्तर कोरिया है और पूर्व में जापान है। कोरियाई प्रायद्वीप में चीन और उत्तर कोरिया को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। दक्षिण कोरिया की 1953 से अमेरिका के साथ रक्षा संधि है और दक्षिण कोरिया में अठ्ठाईस हजार से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और युद्धपोत नियमित रूप से वहां तैनात रहते हैं। मिसाइलों से लैस यूएसएस मिशीगन विमानवाहक युद्धपोत कार्ल विंसन भी वहां खतरे से निपटने के लिए तैयार है। चीन के दक्षिण में वियतनाम, लाओस और म्यांमार है और दक्षिण पश्चिम में नेपाल, भूटान और भारत है। इन सभी देशों से चीन का विवाद है। वियतनाम ने पिछले कुछ सालों में हथियारों की संख्या में भारी इजाफा करके चीन को जवाब देने की तैयारी की है। भारत गलवान के बाद ज्यादा मुखरता से सामने आया है। चीन के पश्चिम में ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान हैं, वहीं उत्तर-पश्चिम में कजाकिस्तान है। ये सभी देश अमेरिका के सामरिक सहयोगी हैं और चीन से इनका सीमाई विवाद बना हुआ है। चीन के उत्तर में मंगोलिया है जिस पर चीन अपना अधिकार बताता रहा है। चीन के दक्षिण पूर्व में हांगकांग, ताइवान और मकाऊ है। हांगकांग को लेकर चीन पूरी दुनिया के निशाने पर है और ताइवान चीन के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से गुरेज नहीं करता।

आने वाले समय में इस बात की प्रबल संभावना है कि चीन की जमीनी सीमा से लगे अधिकांश देश और दक्षिण चीन सागर से लगे सभी देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल कर सामूहिक रूप से किसी स्पष्ट सामरिक रणनीति के तहत काम कर सकते हैं। चीन से सीमाई विवादों में उलझे देश यह समझ गए हैं कि द्विपक्षीय संबंधों और वातार्ओं से चीन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बल्कि सामूहिक सुरक्षा की नीति पर चल कर और चीन की सामरिक घेराबंदी करके ही उसकी विस्तारवादी नीति को झटका दिया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र में वंचितों की आवाज बुलंद करे भारत

मीनाक्षी गांगुली,( दक्षिण एशिया निदेशक, ह्यूमन राइट्स वाच)

जब भारत जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य के रूप में शामिल हो जाएगा, तब वहां अनेक मसलों से रूबरू होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र आने वाले दिनों में दुनिया के लोगों के लिए मानवीय सहायता और गलत काम करने वालों के विरुद्ध न्याय को बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर पाएगा? सीरिया, यमन और अफगानिस्तान जैसे देशों में चल रहे संघर्ष के समाधान में क्या वह मदद कर सकेगा? अशांत जगहों से भाग रहे शरणार्थियों की रक्षा करेगा?

चीन, रूस या अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों में भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, लेकिन ऐसे देशों की आलोचना न करने की वजह से मानवाधिकार समूहों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की बार-बार आलोचना की है। जवाब में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र व उसके सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे अधिकारों की बढ़ती चुनौतियों पर अधिक ध्यान देने के मकसद से ‘कॉल टु एक्शन ऑन ह्यूमन राइट्स’ की पहल करें। अब दुनिया भर में उत्पीड़न का सामना करने वालों के अधिकारों के बचाव की दिशा में भारत से भी बड़ी उम्मीदें होंगी। भारत सरकार ने कहा है कि सुरक्षा परिषद में भारत तर्क व संयम की आवाज बुलंद करेगा और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत दृढ़ विश्वास के साथ काम करेगा।

दुर्भाग्य से अन्य देशों में मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने के मामले में भारत का रिकॉर्ड खराब रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने आमतौर पर देश-विशिष्ट प्रस्तावों पर ही अमल किया है। भारत रोहिंग्या मामले अर्थात म्यांमार में जातीय शोषण या फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के ड्रग युद्ध जैसे मामलों में संयुक्त राष्ट्र की पहल का समर्थन करने में नाकाम रहा है। कुछ ही मौके आए हैं, जब भारत ने आवाज उठाई है। अतीत में देखें, तो भारत ने श्रीलंका में कथित युद्ध अपराधों की जवाबदेही की चर्चा की थी। हाल की बात करें, तो हांगकांग में अधिकारों की रक्षा के प्रति भारत ने चिंता का इजहार करते हुए कहा है कि इसे ‘ठीक से, गंभीरता से और निष्पक्ष रूप से देखा जाए’।

भारत दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अपने सैनिक भेजकर महत्वपूर्ण योगदान करता रहा है और सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनने की इच्छा रखता है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान किसी संघर्ष के बाद स्थितियों की निगरानी, जांच और मानवाधिकार पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। भारत को ऐसी कोशिशों का विस्तार करते हुए नेतृत्व और समर्थन का प्रदर्शन करना चाहिए। दुनिया में मानवाधिकार के पक्ष में खड़े होने के लिए अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को भी देखना चाहिए। जहां भारत लंबे समय से ज्यादा स्वतंत्र समाज रहा है, वहीं चीन एकदलीय अधिनायकवादी राज्य है। हाल ही में भारत ने भी चीन जैसी पाबंदियों की कुछ नकल की है। जब सूचना, संचार, मनोरंजन, शिक्षा और व्यवसाय इत्यादि क्षेत्रों में इंटरनेट बुनियादी आजादी का हिस्सा हो गया है, तब भारत में कुछ पाबंदियां दिखी हैं।

अमेरिका में पुलिस द्वारा अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद जो आंदोलन हुआ, उसने दुनिया या भारत पर कोई खास असर नहीं डाला है। भारतीय पुलिस में भी ज्यादती का पुराना ढर्रा जारी है। हाशिये पर पड़े वंचितों के संरक्षण की जरूरत पर अधिकारी चुप रहते हैं। उधर, अमेरिका में पुलिस ने न सिर्फ अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया है, बल्कि प्रदर्शनकारियों की रक्षा में नाकाम रही है। कुछ मामलों में तो पुलिस खुद हमलों में शामिल दिखी है।

आज भारत निर्णायक मोड़ पर है। जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हो जाएगा, तब उसके पास दो विकल्प होंगे, या तो वह मानवाधिकार का सम्मान करने वाले देशों के पक्ष में खड़ा हो जाए या फिर चीन, रूस, ब्राजील जैसे देशों के साथ तालमेल बनाकर चलता रहे। ये देश अक्सर मानवाधिकार के मामले में वैश्विक नियम आधारित कानूनी प्रणाली को तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश करते हैं। दुनिया में आक्रामक होता चीन, कोरोना की वजह से सेहत व आजीविका पर दोहरे संकट की पृष्ठभूमि में साल 2021 का आगाज भारत के लिए अहम मौका होगा। देखना है, देश मानवाधिकारों के समर्थकों के साथ खड़ा होता है या मानवाधिकारों को कमजोर करने वालों के साथ?