28-06-2024 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date: 28-06-24

Date: 28-06-24

Physical, Failed

Can a country get sedentary before it gets rich? Yes. And it’s terrible for health

TOI Editorials

Physical inactivity is called “the silent killer”. Because of how its effects can creep up unnoticed year after year, decade upon decade. Until one day, one is diagnosed with a serious non-communicable disease. But aren’t sedentary lifestyles kind of the zeitgeist too? Readers will surely have seen sedentariness increase around them since their own childhood. And yet a pooled analysis of 507 surveys across 163 countries and territories, published in Lancet this week, surprises with the scale of its estimate of the malaise. As much as a third of the global population and half of India’s adults do not meet WHO recommended levels of physical activity.

Shock treatment | Another surprise is that insufficient physical activity is generally higher among women. South Asia shows the maximum sex difference, of 14 percentage points. In Afghanistan and Pakistan, it is 20 percentage points. Why are we surprised? Because India is an agricultural society and even other kinds of physical labour are a significant income source, we wonder how so many Indians can afford to be sedentary. Because women have so much household responsibility, and many have farm responsibility on top, we wonder how women of non-rich countries can be lagging men in physical activity.

Alien medicine | These disjunctions call for deeper health profiles. They need to be taken seriously because they track with other studies. One shows that India’s rural areas are closing in on urban BMIs, another that abdominal obesity is 40% among women compared to 12% in men. Dietary transformations are underway at supersonic speed. Women’s liberty and safety are advancing, but at snail’s pace in some places, and even reversing in others. Maidans for playing are also in retreat, be it in villages or cities. In other words, we need to begin investigating less physical activity as disprivilege rather than luxury.

Tech therapy | Better documentation has to be the building block for effective diagnosis and treatment. Here, the smartphone whose addiction has cut our sprightliness at the knees, can help pool together stronger national health data, and also help us be healthier. From counting our calories to steps, serving the alert to changes in our gait or menstrual cycle, the phone can redeem itself.

Sports Can Push Our Young Out of Torpor

ET Editorials

India is unfit. A Lancet Global Health study published this week reveals that half of our adult population doesn’t meet WHO guidelines for sufficient physical activity. They get less than 150 mins of moderately-intense activity, 75 mins of vigorous-intensity activity, or an equivalent combination, per week. Such asedentary lifestyle puts adults at greater risk of heart attacks and strokes, Type 2 diabetes, dementia, and breast and colon cancers. But as far as incentives go, warnings haven’t been much useful. They are either seen as applicable to ‘other people’, or as ‘first world’ concerns. It’s time to take a different tack.

Physical activity regimes are usually conducted sporadically, if at all. Increasingly for our young, it’s on par with ‘Eat your greens’, something that gets little traction outside adult surveillance. Instead, why not approach the problem through the more seductive means of competitive sports? India is showing its sporting prowess beyond cricket, throwing up role models for youngsters to emulate. Add the catalyst of ‘fun’ — instead of duty — and sports can provide the perfect push to get young people out of their sedentary habits — and their heads out of smartphones. On their part, schools must inculcate the ‘gymnasium’ approach to treating bodies on par with minds. For this to take root, parents must realise that playing sports isn’t a waste of time. Infrastructure — fields, parks, pools — must be accessible and affordable.

Benefits of physical activity are immense: improved mental health and building defence against diseases, especially as Indians are genetically more prone to non-communicable diseases. Our growing physical prowess should match our growing affluence. The generational change can start now.

Date: 28-06-24

शिक्षा में बदहाली का सीधा संबंध बेरोजगारी से है

अभय कुमार दुबे, ( अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर )

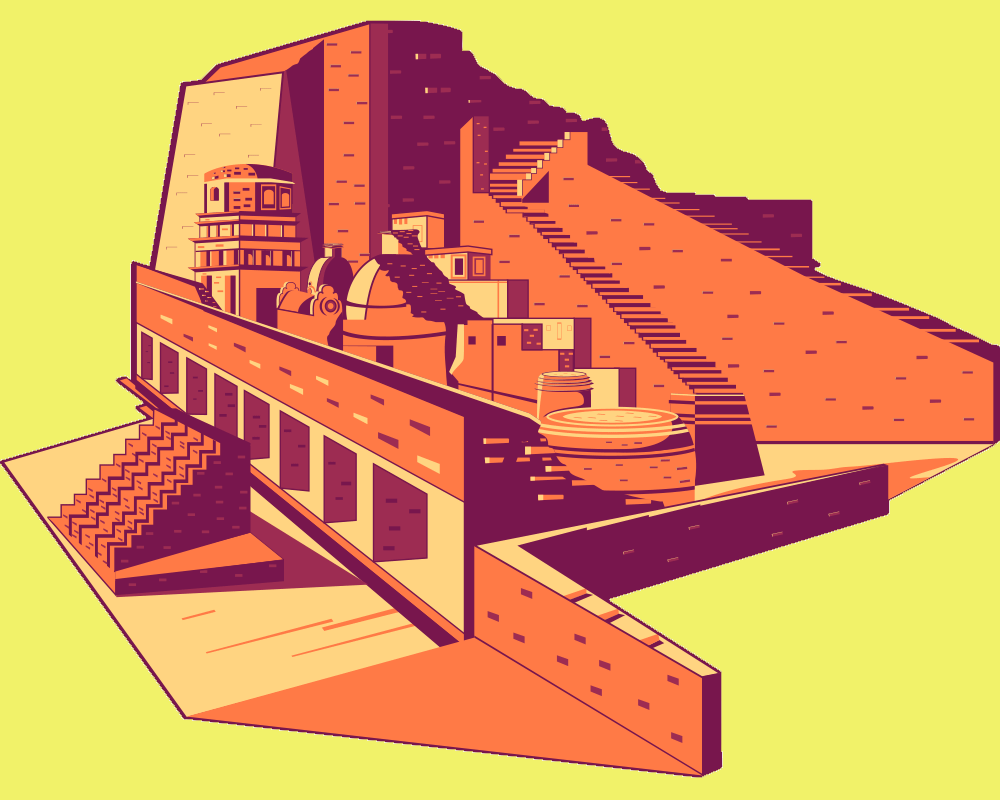

नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने प्रेरक संकल्पों की सूची में एक इजाफा और कर दिया है। उन्होंने भारत को ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने की शपथ ले ली है। लेकिन उनके वक्तव्य की पृष्ठभूमि दोहरी और एक-दूसरे को काटने वाली है।

एक तरफ हमारे एक प्राचीन विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार की महत्वाकांक्षी योजना है। दूसरी तरफ डॉक्टरी की नीट परीक्षा और यूजीसी-नेट परीक्षा के बहुचर्चित और बहुविवादित घोटालों के कारण मचा हुआ हंगामा है। इसी समय 12वीं तक पढ़ाई कर चुकी केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक सदस्य द्वारा ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ जैसे चार आसान शब्द भी ठीक से न लिख पाने का प्रकरण भारतीय शिक्षा के एक दुखद रूपक की तरह हमारे सामने आ गया है।

जाहिर है कि आज की तारीख में हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली के स्तर पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। इसलिए इस विरोधाभास की रोशनी में प्रधानमंत्री के संकल्प और जमीनी हकीकत के संबंधों पर गौर करना जरूरी है। मोटे तौर पर हम शिक्षा की व्यवस्था को तीन चरणों में बांटकर समझ सकते हैं।

पहला चरण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को मिलाकर बनता है। बुनियादी तालीम के लिए जरूरी इस दौर को पार करते-करते विद्यार्थी शिशु से किशोर वय के आखिर में पहुंच जाता है। फिर शुरू होता है विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत उच्च शिक्षा का दौर। इसके तहत बीए, एमए और पीएचडी वगैरह की डिग्रियां मिलती हैं।

दरअसल, माध्यमिक शिक्षा खत्म होते-होते हमारे युवा और युवतियां तय करने लगते हैं कि वे शिक्षक बनेंगे या व्यापारी, पुलिस में जाएंगे या फौज में, वकील या न्यायाधीश, क्लर्क या नौकरशाह। या फिर वे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, मैनेजर आदि बनना पसंद करेंगे। यहीं से तरह-तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के चरण की निर्णायक भूमिका शुरू होती है। ये तीनों चरण संसाधनों की कमी, बदइंतजामी और भ्रष्टाचार की बहुतायत और स्तरहीनता से बेहाल हैं।

प्रधानमंत्री जिस अर्थव्यवस्था का पिछले दस साल से संचालन कर रहे हैं, उसके तहत शिक्षा पर जीडीपी का 3% के आसपास ही निवेश हो रहा है। जबकि इसे दोगुना होना चाहिए था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की हालत यह है कि छात्र उत्तीर्ण होकर आगे की कक्षाओं में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें नीचे की कक्षाओं के बराबर पढ़ने और गणित की क्षमता नहीं होती।

डिग्रियां लेने के बावजूद अकादमिक क्षमताएं निचले स्तर की होती हैं। ज्यादातर स्नातक बाजार के मानकों के लिहाज से रोजगार पाने लायक नहीं होते। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी का मार्केट पूरी तरह से निजी क्षेत्र में है। पुलिस या फौज के सिपाही से लेकर आईएएस-डॉक्टर-इंजीनियर -मैनेजर तक की कोचिंग निजी खर्चे पर उपलब्ध है। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग लेकर हमारा युवा वर्ग प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठता है, वह पिछले बीस साल से मुतवातिर चल रहे राष्ट्रीय घोटाले की भेंट चढ़ जाता है। इस स्कैंडल का नाम है पेपर-लीक।

80 के दशक से पहले पेपर लीक की घटना अपवाद स्वरूप ही होती थी। आज पेपर लीक न हो, यह अपवाद है। नई शिक्षा नीति लागू हुई है। मौजूदा शिक्षा मंत्री 2021 से इसके इंचार्ज हैं। फिर भी बरसों से शिक्षा का एक भूमिगत बाजार सक्रिय है।

संगठित होकर नकल कराने वाले माफिया के बारे में सभी को पता है। पर इस तथ्य से लोग जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं कि पंजाब, बिहार और यूपी जैसे राज्यों में न जाने कितने ऐसे अध्यापक हैं, जिनकी जगह कोई और पढ़ाता है। नियुक्ति पाने वाला केवल तनख्वाह उठाता है, और अपनी जगह पढ़ाने वाले को उसका एक हिस्सा दे देता है। प्रधानाचार्य की भी इसमें मिलीभगत होती है।

मोटी रकम देकर किसी भी विषय में पीएचडी की थीसिस लिखवाने का एक पूरा कुचक्र मुद्दतों से चल रहा है। हजारों-लाखों में कोई-कोई थीसिस ही ढंग की होती है। बाकी सभी स्तरहीन, घिसे-पिटे शोध, कट-पेस्ट या खानापूर्ति वाले फील्ड वर्क पर आधारित होती हैं।

हमारे विश्वविद्यालय ज्ञानार्जन के केंद्र नहीं रह गए हैं। वे ज्यादा से ज्यादा कोर्स पूरा कराने के लिए होने वाली टीचिंग की जिम्मेदारी ही पूरी कर पाते हैं। उन्हें मिलने वाली रेटिंग एक छलावा भर है, क्योंकि वह पीएचडी की डिग्रियां बांटने की संख्या पर आधारित होती है। मौलिकता और अकादमिक श्रेष्ठता से पूरी तरह से वंचित शोध-प्रबंधों के आकलन की इस रेटिंग में कोई भूमिका नहीं होती। कथित उच्च शिक्षा पाया छात्र जब मुंह खोलता है तो न ठीक से हिंदी बोल पाता है, न अंग्रेजी।

शिक्षा का अधिकांश हिस्सा सरकारी क्षेत्र में है, उसका तेजी से निजीकरण किया जा रहा है। पर इससे क्या बदलेगा? शिक्षा की बदहाली का सीधा संबंध बेरोजगारी की समस्या से है। फिर भी शिक्षा हमारी प्राथमिकताओं में कहीं नीचे है।

Date: 28-06-24

तिब्बत की आवाज बने भारत

शंकर शरण, ( लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर हैं )

अमेरिकी सांसदों का एक दल जिस तरह दलाई लामा से धर्मशाला आकर मिला, वह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दल के सांसदों में नैंसी पेलोसी भी थीं, जिन्होंने अमेरिकी संसद में ‘रिसाल्व तिब्बत एक्ट’ का विधेयक रखा है। इसमें तिब्बत समस्या के समाधान के लिए चीन पर दबाव डालने की सिफारिश है।

इस विधेयक पर अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने से चीन पर तिब्बतियों से बातचीत करने का दबाव बनाने की अमेरिकी गंभीरता झलकेगी। इसका प्रभाव दुनिया के अनेक देशों पर भी पड़ सकेगा। इन देशों में सबसे महत्वपूर्ण भारत है।

उल्लेखनीय केवल यह नहीं कि भारत ने अमेरिकी सांसदों के दल को धर्मशाला आकर दलाई लामा से मुलाकात करने की अनुमति दी, बल्कि इस दल से प्रधानमंत्री मोदी ने भी भेंट की। डोकलाम और गलवान घाटी पर भारत-चीन तनाव के संदर्भ में भी इसका संकेत स्पष्ट है।

यदि भारत भी कूटनीति में चीन की तरह यथार्थवादी कदम उठाए तो आपसी संबंध सुधार की संभावना बढ़ेगी। केवल सदिच्छा और सांकेतिक बातों से भारत को आज तक कुछ लाभ नहीं हुआ। वस्तुत: तिब्बत ही भारत-चीन संबंधों की बीच की कड़ी है। इसकी अनदेखी से आपसी विश्वास नहीं बन सकेगा।

यहां स्मरणीय है कि बीजिंग में 1954 ई. में हुआ पंचशील समझौता भारत-तिब्बत पर ही था। इस समझौते का शीर्षक ही है: ‘‘चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और संबंध के बारे में।’’ छह अनुच्छेदों के इस संक्षिप्त समझौते में कुल नौ बार तिब्बत का नाम आया है। इसमें पांच अनुच्छेद केवल इसके वर्णन हैं कि भारत-तिब्बत संबंध पूर्ववत चलते रहेंगे।

ऐतिहासिक दृष्टि से सौ-पचास साल कुछ नहीं होते। इसलिए यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि 1951 तक तिब्बत स्वतंत्र देश था। मार्च 1947 में दिल्ली में ‘एशियन रिलेशंस कांफ्रेंस’ में तिब्बत और चीन, दोनों ने स्वतंत्र देशों की तरह हिस्सा लिया था। इससे पहले 1914 में शिमला में चीन, तिब्बत और भारत ने आपसी सीमांकन समझौता भी किया था।

यदि चीन 1890 के दस्तावेज का हवाला देकर डोकलाम को अपना बताता है, तो 1914 केदस्तावेज के अनुसार तिब्बत भी स्वतंत्र देश है। ऐसे तथ्य उठाकर ही भारत, चीन और तिब्बत, तीनों के बीच पहले की तरह परस्परता का संबंध बनने का मार्ग मिल सकता है।

यह ठीक है कि 1949 में भारत से भूल हुई जब उसने चीनी कम्युनिस्टों को तिब्बत हड़पने दिया। उसके एवज में चीन ने भारत और तिब्बत को संतुष्ट करने के लिए पंचशील का उपाय किया। उस समझौते का सार यही था कि तिब्बत और भारत के सांस्कृतिक, व्यापारिक, सामाजिक संबंध पहले जैसे चलते रहेंगे- बिना किसी पासपोर्ट, वीजा, या परमिट आदि के।

यह ऐतिहासिक सत्य है कि भारत और तिब्बत के संबंध सदियों से खुले और पारस्परिक थे, जिसमें चीन का कोई अवरोध न था। जब चीनी नेता पंचशील समझौते का हवाला देते हैं, तो भारतीय नेताओं को कहना चाहिए कि उसके अनुच्छेद 2 और 5 के अनुरूप तिब्बती एवं भारतीय तीर्थयात्रियों की बेरोक-टोक यात्राएं पुनर्स्थापित की जाएं।

वस्तुत: न्याय और व्यवहारिकता, दोनों का तकाजा है कि पंचशील समझौते के सभी छह अनुच्छेद लागू किए जाएं, अन्यथा तिब्बत और उसकी सहायता के लिए भारत समेत दुनिया के अन्य उदार देश उसी तरह स्वतंत्र हैं, जैसे अन्य देश किसी पीड़ित देश की मदद के लिए होते हैं।

निर्मल वर्मा ने तिब्बत को ‘संसार का अंतिम उपनिवेश’ बताया था। भारत और तिब्बत को अपनी साझी चिंताओं और सांस्कृतिक जरूरतों पर बोलने का पूरा अधिकार है। यही पूरे मामले को सुलझाने का सूत्र है, पर अधिकांश नेता और बुद्धिजीवी ‘तिब्बत रीजन आफ चाइना’ की शब्दावली में सदैव चाइना पकड़ते हैं और तिब्बत भूल जाते हैं! वास्तव में होना उलटा चाहिए।

सदैव तिब्बत का नाम लें और चीन को टोकें। भारत का पड़ोसी पहले तिब्बत है। उसके पार चीन है। पंचशील समझौता होने पर कई पत्र-पत्रिकाओं में खबर का शीर्षक था- भारत-तिब्बत समझौता। इसके दो-तीन दशक बाद भी दुनिया भर के नक्शों में तिब्बत अलग देश ही रहा।

दुर्भाग्यवश भारतीय बुद्धिजीवी और नेता कई गंभीर चीजों का नाम लेते हैं, पर उसके अर्थ पर ध्यान नहीं देते, जबकि चीन यथार्थवादी होने के कारण तिब्बत और भारत दोनों के अधिकार से अवगत है। इसीलिए वह दलाई लामा पर सावधान रहता है।

उनसे देशी-विदेशी नेताओं के मिलने-जुलने का विरोध करता है, जबकि भारत अपने कर्तव्य से चूक जाता है। यह विचित्र है कि जिस तिब्बत को लेकर भारत का समझौता बीजिंग में हुआ था, उस तिब्बत की बात भारत ही नहीं करता।

चीन द्वारा तिब्बत पर हमले के बाद संपूर्ण विश्व ने पहले भारत की ओर ही देखा था, क्योंकि उससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश भारत था। भारत द्वारा चीन का समर्थन करते रहने से ही दुनिया चुप रही। वरना तब तक कम्युनिस्ट चीन महाशक्ति क्या, मान्यताप्राप्त देश तक नहीं था!

संयुक्त राष्ट्र में भी 1971 तक फारमोसा (ताइवान) को मान्यता थी। अमेरिका ने 1978 तक कम्युनिस्ट चीन से कूटनीतिक संबंध तक नहीं बनाए थे। यदि तिब्बत पर भारत आवाज उठाता, तो चीन मनमानी नहीं कर सकता था। वह भूल सुधारना भारत का अनिवार्य कर्तव्य है। उस पर चुप्पी रखने से भारत की हानि होती है।

यदि भारत ने सहजता से तिब्बत का मुद्दा उठाया होता, तो चीन को भारत के साथ सद्भाव बनाने की चिंता होती। तिब्बत की स्थिति भी सुधरती। जिस मुद्दे पर भारत ने धोखा खाया, उसी को उठाकर यानी तिब्बत से अपने संबंध को महत्व देकर ही सही मार्ग पाया जा सकता है।

अभी तिब्बत असहाय लगता है, पर यदि भारत ने इसे विश्व-मंच पर उठा दिया, तो ऐसा नहीं रहेगा। चीनी सत्ता ने अपने देश में तानाशाही को औजार बनाया है, तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भारत का साधन बन सकता है।

तिब्बतियों को वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अभियान चलाने में सहायता देना भारत के हाथ में है। ऐसा न करना स्वयं भारत की नैतिक प्रतिज्ञा के विरुद्ध है। विविध सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, गैर-राजनीतिक लोग भी तिब्बत पर आवाज उठा सकते हैं।

इसमें संदेह नहीं कि भारत-चीन संबंध और तिब्बत की स्वायत्तता आपस में जुड़े हैं। वर्तमान स्थिति स्थाई नहीं है। चूंकि किसी भी नए घटनाक्रम से हालत बदल सकते हैं, अतः सभी को अपना धर्म निभाना चाहिए। इससे ही वांछित बदलाव होते हैं।

Date: 28-06-24

Date: 28-06-24

शहरों में बढ़ती गर्मी और क्या हो इसका समाधान

अमित कपूर, विवेक देवरॉय ( कपूर इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटटिवनेस इंडिया के अध्यक्ष और देवरॉय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। लेख में जेसिका दुग्गल का भी योगदान )

भारत भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। विशेषकर, मई ने कहर बरपाया और तापमान इतना बढ़ गया कि पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड टूट गए और पिछले रिकॉर्ड की तुलना में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। अल नीनो प्रभाव से बेकाबू हो रहे जलवायु संकट के कारण पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है और भीषण गर्मी से मानव से लेकर जीव-जंतु तक परेशान हैं।

तापमान लगातार बढ़ने से भारत समेत पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है जिससे जलवायु अनुरूप एवं वैकल्पिक समाधानों की तत्काल जरूरत महसूस की जा रही है ताकि मानव, जीव-जंतु सहित पर्यावरण को और नुकसान से बचाया जा सके।

विश्व में शहरी आबादी बढ़ने के साथ अधिक लोगों को मौसम में आए प्रतिकूल बदलावों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम का सख्त मिजाज कमजोर एवं वंचित लोगों को अधिक प्रभावित कर रहा है।

सी40 (शहरों का जलवायु नेतृत्व समूह) के एक सर्वेक्षण के अनुसार इस समय दुनिया के 350 से अधिक शहर अत्यधिक गर्मी की जद में आ गए हैं। इस अध्ययन के अनुसार 2050 तक ऐसे शहरों की संख्या बढ़कर 970 तक पहुंच सकती है। सिटी40 वैश्विक स्तर पर 96 शहरों का संगठन है, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिम एवं शहरी समाधान लागू करने के लिए संकल्पित है। इसी अध्ययन में कहा गया है कि शहरों में रहने वाले 2.6 करोड़ से अधिक गरीब लोग अत्यधिक गर्मी से जूझ रहे हैं। वर्ष 2050 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 21.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ का कहना है कि लगभग 56 करोड़ बच्चे बार-बार लू का सामना कर रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि यह संख्या 2050 तक बढ़कर 2 अरब तक पहुंच सकती है। ऐसी चरम स्थितियां इस बात का संकेत हैं कि वर्तमान समय में अत्यधिक तापमान का सामना करने वाले लोगों को निकट भविष्य में और भीषण गर्मी झेलने के लिए तैयार रहना होगा।

ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग भी अधिक गर्मी का अनुभव करेंगे जिसके वे आदी नहीं रहे हैं। ऐसी आशंका के बीच योजनाकारों को प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारी दुरुस्त रखनी होगी।

शहरी नियोजन प्रक्रिया में भीषण गर्मी से निपटने के लिए एक समग्र नजरिया अपनाया जाना चाहिए जिसमें बदलती परिस्थितियों में अनुकूल व्यवहार और आधुनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में बेहतर तालमेल बैठाना आसान हो जाए। इस बदलाव के केंद्र में एक टिकाऊ शहरी ढांचा होना चाहिए।

शहरों को ऐसे भविष्य की नींव रखनी चाहिए जिसमें सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से इतर प्रत्येक व्यक्ति की उन आवश्यक सेवाओं तक पहुंच हो, जो रोजमर्रा का जीवन आसान बनाने के साथ ही चरम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने में मददगार हों। यह न केवल समाधान है बल्कि रोकथाम एवं मदद का जरिया भी है जिससे उन लोगों के लिए एक सुरक्षा चक्र तैयार हो जाएगा जो भीषण गर्मी के दौरान उपेक्षा का शिकार हो सकते हैं।

सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक विश्वसनीय एवं सक्षम परिवहन तंत्र निजी वाहनों पर निर्भरता कम करता है और उत्सर्जन एवं नगरीय उष्मा द्वीप प्रभाव भी कम करता है।

मौजूदा संकट हमें चरम तापमान से निपटने में हरित अवसंरचना पर विचार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हरित अवसंरचना में प्रकृति के अनुकूल उपायों का समागम होता है जिनका मकसद शहरी एवं जलवायु-संबंधी चुनौतियों से निपटना है। इन उपायों में वर्षा जल प्रबंधन, जलवायु अनुकूलन, गर्मी का प्रभाव नियंत्रित करना रखना, जैव-विविधता बढ़ाना और मानव केंद्रित उपायों (जैसे छाया एवं आश्रय) के साथ टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन बढ़ावा शामिल हैं।

हरित अवसंरचना एक पारिस्थितिकी-तंत्र आधारित ढांचा तैयार करता है। यह ढांचा समुदायों के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण से जुड़े हितों की रक्षा करता है। इसे देखते हुए यह लाजिमी हो गया है कि शहरी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ते तापमान पर अंकुश लगाने के उपाय शहरीकरण की प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएं।

पर्यावरण अभियांत्रिकी के माध्यम से शहरी नियोजन पेचीदा शहरी चुनौतियों से निपटने की दिशा में टिकाऊ विकल्पों का मार्ग प्रशस्त करता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी समिति ने छठी समीक्षा रिपोर्ट में पारिस्थितिकी-तंत्र आधारित दृष्टिकोण जैसे शहरी नियोजन, शहरी वन एवं आर्द्रभूमि दोबारा बहाल करने और शुरुआती चेतावनी प्रणाली पर जोर दिया है।

वैश्विक स्तर पर हो रहे नवाचार हमें रहने लायक अधिक से अधिक शहर तैयार करने की महत्त्वपूर्ण सीख देते हैं। सिंगापुर हरित छत और ऊर्ध्वाधर उद्यान (वर्टिकल गार्डन) के जरिये गर्मी की समस्या से निपट रहा है।

न्यूयॉर्क सिटी में ‘कूल रूफ’ कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें धूप का असर कम करने के लिए घरों की छतों को सफेद रंग दिया गया है। इसी तरह, मेलबर्न में साल 2012 में 20 वर्षों की एक रणनीति अपनाई गई जिसमें शहरी वन क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया गया और 2040 तक कैनोपी कवर (बढ़ते पौधों से छायांकित क्षेत्र) बढ़ाकर 60 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है।

शहरी क्षेत्रों में तापमान कम करने की प्रभावी रणनीति में हरित अवसंरचना तैयार करना शामिल है। पार्क, उद्यान और हरित छतों की संख्या बढ़ाकर शहरों में तापमान काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी तरह, शहरों में सड़कों एवं गलियों के किनारों और सार्वजनिक स्थानों पर हरियाली बढ़ाकर न केवल तापमान कम किया जा सकेगा बल्कि इससे वायु की गुणवत्ता भी सुधरेगी। इससे शहर अधिक सुंदर भी दिखेंगे।

एक दूसरा जरूरी माध्यम छतों एवं सतह को गर्म होने से बचाना है। ठंडी छतें सामान्य छतों की तुलना में सूर्य की रोशनी पीछे धकेल देती है और कम गर्मी अवशोषित करती हैं। इन छतों में विशेष सामग्री या परत का इस्तेमाल होता है जो तापमान रोधी होते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल कर पार्किंग, फुटपाथ एवं गलियों में भी सतह ठंडी रखी जा सकती है।

अत्यधिक गर्मी की समस्या दूर करने में प्रभावी जल प्रबंधन भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शहरी जल इकाइयां वाष्पशील शीतलन (इवैपरेटिव कूलिंग) के जरिये आस-पास की जगहों को ठंडा रख सकती हैं। इसके अलावा, तूफानी बारिश से आए जल का प्रबंधन एवं इसका बहाव रोकने के लिए वर्षा उद्यान एवं बायोस्वाल जैसे ढांचे भी शहरों में जल एवं पेड़-पौधों के साथ तापमान कम रखने में मदद करते हैं।

अगर शहरों का आकार थोड़ा छोटा रखा जाए तो यह नगरीय ऊष्मा प्रभाव कम करने में मदद कर सकता है। इसका एक फायदा यह होगा कि लंबे-चौड़े परिवहन तंत्र की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। घरों एवं इमारतों को अधिक हवादार बनाया जाए तो वातुकूलित मशीनों (AC) का इस्तेमाल कम होगा जिससे उष्मा उत्सर्जन भी घटेगा।

इन विविध रणनीतियों की मदद से शहरी क्षेत्र भीषण गर्मी एवं लू के असर को कम कर सकते हैं और शहरी जीवन को अधिक सुगम बना सकते हैं। इन रणनीतियों का एक और फायदा यह होगा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी तैयारी मजबूत होगी और भविष्य के लिए अधिक सुदृढ़ शहरी तंत्र तैयार हो पाएगा।

सुस्ती का रोग

संपादकीय

जब किसी व्यक्ति को सुस्त देखा जाता है, तो इसका सीधा अर्थ यही लगाया जाता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर वह आलसी है। मगर यह इसलिए भी संभव है कि उसकी सक्रियता में कई वजहों से कमी आ रही हो और उसका कारण कोई शारीरिक बीमारी नहीं हो। हालांकि बीमारी की वजह से अगर सक्रियता में कमी आती है तो यह भी सही है कि सक्रियता में कमी से शरीर में बीमारी घर बनाती है। विडंबना यह है कि वक्त के साथ विस्तृत होते दायरे के बीच ज्यादातर लोगों की व्यस्तता तो बढ़ी है, मगर उनकी शारीरिक सक्रियता में तेजी से कमी आई है। ‘द लांसेट ग्लोबल हेल्थ’ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में यह उजागर हुआ है कि सन 2022 में भारत की सत्तावन फीसद महिलाएं शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं थीं, जबकि पुरुषों में यह दर बयालीस फीसद थी। अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि अगर मौजूदा परिपाटी जारी रही तो 2030 तक भारत में अपर्याप्त शारीरिक सक्रियता वाले वयस्कों की संख्या बढ़ कर साठ फीसद तक पहुंच जाएगी।

अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी देश की साठ फीसद आबादी अगर शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय नहीं रहे तो आने वाले वक्त में वहां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कैसी तस्वीर बनेगी। आमतौर पर अधिक आबादी वाले देशों में रोजी-रोटी का मसला इस तरह जटिल होता है कि ज्यादातर लोगों को जीवन चलाने के लिए शारीरिक रूप जरूरत से ज्यादा सक्रिय रहना पड़ता है। सवाल है कि आखिर भारत में ऐसे हालात कैसे पैदा हो रहे हैं कि यहां इतनी बड़ी तादाद में लोग सुस्त होते जा रहे हैं! विचित्र यह भी है कि लोगों की व्यस्तता में एक अजीब किस्म की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे तमाम लोग हैं, जिनका आधे घंटे का कोई काम टलता रहता है, मगर रोजाना वे पांच या सात घंटे या इससे ज्यादा समय अपने स्मार्टफोन या अन्य तकनीकी संसाधनों पर, सोशल मीडिया या अन्य आभासी मंचों पर बर्बाद करते हैं। महामारी के दौरान घर से काम करने की व्यवस्था जब चलन में आई थी, उसने भी लोगों के ज्यादा शिथिल होने में भूमिका निभाई। शारीरिक सक्रियता में कमी की वजहों और नतीजों पर अगर गौर नहीं किया गया तो इन सबका समुच्चय आखिर व्यक्ति को विचार से कमजोर करेगा, शरीर को बीमार बनाएगा।