27-11-2020 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:27-11-20

Date:27-11-20

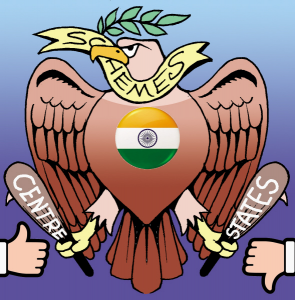

Federal Spirit

Centre and states, especially opposition ruled ones, have much distance to bridge

TOI Editorials

The bullet train impasse stems from the Maha Vikas Aghadi government unwilling to expend political capital on the project, over which the alliance partners had expressed misgivings while in opposition. Frequent run-ins between BJP and MVA constituents aren’t helping either. An extensive network of bullet trains enabled China to speed up its growth. Unfortunately, India is failing here and blame lies with the politics of demonisation, which no side is immune from. The enviable bullet train network across China’s length and breadth and India’s snail paced progress on Mumbai-Ahmedabad high speed rail corridor and Delhi Mumbai Industrial Corridor could be used as metaphors for the development trajectory of the two countries.

A revival act depends on the Centre conjuring up the original spirit of cooperative federalism, that saw such steps as the 2015 approval of the 14th Finance Commission recommendation devolving 42% of tax receipts to states. But non-shareable cesses and surcharges in the central kitty have remained beyond the pale of this 42% devolution. Meanwhile, public debt of states as percentage of GDP spiked between 2014-15 and 2019-20 while Centre’s declined during this period. States must take the onus for fiscal responsibility, but they are just as likely to blame inadequate tax devolution and GST compensation for their plight.

Now the recession is forcing states to cut expenditure with development spending taking large hits. Greater Centre-state coordination is needed now. Besides funds, it requires mitigating political mistrust, at its peak with central agencies actively pursuing only non-BJP leaders and opposition governments fearing for their stability. Brinkmanship over cornering credit for schemes hurts too: Andhra CM Jagan Reddy has renamed the PM-SVANidhi after himself. BJP’s domination of the political and economic narrative, evident from the Bihar results, should put the party at ease. Cordial Centre-state relations can elevate economy and development instead of culture wars and partisan politics as national obsessions.

The Red Lines

V-P cherry-picks a few verdicts to suggest judicial overreach when the larger pattern says quite the opposite

Editorials

On the theme of “harmonious coordination between legislature, executive, and judiciary”, at the two day 80th All Inda Presiding Officers Conference at Kevadia in Gujarat, the President, Vice President and Prime Minister sent out some high-minded and mostly unexceptionable messages. Speaking on the concluding day, also the 71st Constitution Day, Prime Minister Narendra Modi spoke of the “maryada” (adherence to boundaries), separation of powers, and checks and balances built into the constitutional design, which also offers the corrective if these are disturbed. He drew a link between efforts to harmonise the working of the three organs of the Constitution and the “people’s trust”. And of the need to find newer ways of connecting the people with the Constitution they gave themselves (“jan bhagidari”) and popularising the constitutional ethos and language, especially for the “yuvapeedhi” or the young. President Ram Nath Kovind spoke of the importance of the role of the Opposition, the necessity for meaningful deliberation with the ruling party. And Vice President Venkaiah Naidu talked of the “excesses” of the executive and legislature — “violation of rights and liberties of citizens by the executive at times is too visible. At times, the legislature too has crossed the line …” Naidu also touched upon a mounting unease about the constitutional balance between institutions, or its unsettling.

Naidu spoke of judicial “overreach” and disrespect of the “jurisdictional sanctity enshrined in the Constitution” and pointed to court interventions on matters ranging from fireworks on Diwali to denying the executive a role in the appointment of judges. These, he said, have resulted in “avoidable blurring of contours demarcated by the Constitution”. While each of the specific instances cited by the VP may spark a separate debate on the scope and limits of judicial power, there is a problem with his broader formulation and the way he cherry picked a few verdicts. In fact, the disquieting pattern is an inversion of his real worry. In the last several years, the growing concern has been about the political executive weaponising its majority mandate and the judiciary not stepping up to its role to keep the balance. In other words, while there may well be instances of the judiciary’s overreach, the larger disquiet in recent times is caused by the judiciary’s reticence— its unwillingness or inability to talk back to the executive, to point out the limits of its powers vis a vis other institutions and to uphold the rights and freedoms of citizens against a transgressing state.

There is, indeed, as the vice president suggested, a need to pause and reflect on a disturbed constitutional balance, but not quite in the way he meant it. The executive must ask itself if the majority or majoritarian principle can be used in all domains and whether it is doing a disservice to its mandate by wielding it like a blunt instrument. And the judiciary must turn the gaze within in order to retrieve a sense of institutional self and purpose that sometimes appears to be lost or receding.

Date:27-11-20

A capital mistake

Permitting industrial houses to own and control banks would be a grievous error, one that could undermine both economic growth and democracy

Shankar Acharya, Vijay Kelkar and Arvind Subramanian , [ Kelkar is former Finance Secretary and Acharya and Subramanian are former Chief Economic Advisors ]

AN INTERNAL WORKING group of the RBI has recently madea far-reaching recommendation: To permit industrial houses to own and control banks. We believe that this step would be a grievous mistake, one that would seriously set back Indian economic and political development. Accordingly, we urge

that this proposal be shelved.

Why do we have such serious misgivings? One clue is given in the report itself, which acknowledges that it ignored the experts the group had consulted. The report states that all the experts except one “were of the opinion that large corporate/industrial ouses should not be allowed to promote a bank.”

Experts hold this view because allowing industrial houses toown banks has few benefits and many risks. According to the report, the main benefit is that industry-owned banks would increase the supply of credit, which is low and growings lowly. Credit con straints are indeed a real problem, and creating more banks is certainly one way of addressing the issue. But this is an argument for encouraging more banks and more types of financial institutions, generally. It is notan argument for creating banks specifically owned by industry. The other powerful way to promote more good quality credit is to undertake serious reforms of the public sector banks.

The problem with banks owned by corporate houses is that they tend to engage in connected lending. This can lead to three main adverse outcomes: Over-financing of risky activities; encouraging inefficiency by delaying or prolonging exit; and entrenching dominance. Consider each.

First, lending to firms that are part of the corporate group allows them to undertake risky activities that are not easily financeable through regular channels. Precisely because these activities are risky, they often do not work out. And when that happens, it is typically taxpayers who end up footing the bill.

In principle, connected lending can be contained by the regulatory authority. Indeed, Indonesia tried to do this: It banned the practice. But as the authorities there found to their dismay, no matter how often they tightened the definition of connected lending, conglomerates were always able to find loopholes to exploit. Experiences in other nations have been similar, convincing most advanced countries that regulating connected lending is impossible; the only solution is to ban corporate-owned banks. It is also why Indian policymakers over seven decades have consciously and wisely drawn a lakshman rekha between banking and industry.

Crossing this lakshman rekha looks particularly unwise in India’s current circumstances. After all, the RBI has encountered enough difficulty in dealing with banking irregularities at Punjab National Bank, Yes Bank, ILFS and Lakshmi Vilas Bank. Expecting the RBI or other institutions to effectively regulate the practices of corporate houses-turned-banks is to ask the impossible. Regulation and supervision need to be strengthened considerably to deal with the current problems in the fiscal position needs to be repaired after the considerable damage done by the COVID-19 pandemic before the government takes the risk of assuming an enormous future cost.

Second, the Indian economy today suffers from a serious lack of exit. The economic landscape is littered with failed firms, kept alive on life support, making it impossible for more efficient firms to grow and replace them. While some progress in clearing the landscape was initially made under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), this had stalled even before the pandemic, largely because existing promoters and owners mounted a stiff resistance. If industrial houses get direct access to financial resources, their capacity to delay or prevent exit altogether will only increase.

Finally, crossing this lakshman rekha will mean that the existing patterns of industrial dominance will become ruinously entrenched. The Indian economy already suffers from over-concentration. We not only have concentration within industries, but in some cases the dominance of a few industrial houses spans multiple sectors. The COVID-19 crisis is aggravating this picture because those with deep pockets will not only more easily survive the crisis, they will be able to take over small, medium and large enterprises that have not had the resilience or resources to weather the COVID-19 gale. After all, if large industrial houses get banking licences, they will become even more powerful, not just relative to other firms in one industry, but firms in another industry. For example, one can imagine corporate house trying to assume dominance in the payments space and using that to dominate the e-commerce space. Getting the rights to own a bank could facilitate the former, thereby enabling the latter.

Moreover, the power acquired by getting banking licences will not just make them stronger than commercial rivals, but even relative to the regulators and government itself. This will aggravate imbalances, leading to a vicious cycle of dominance breeding more dominance.

For more than a quarter of a century, Indian financial sector reforms have aimed at improving not just the quantity, but also the quality of credit. In other words, the goal has been to ensure that credit flows to the most economically efficient users, since this is the key to securing rapid growth. If India now starts granting banking licences to powerful, politically connected industrial houses, allowing them to determine how credit is allocated, we will effectively be abandoning that long-held objective.

But the real problem is much deeper and broader. Indian capitalism has long been stigmatised because of the murky two-way relationship between the state and industrial capital. If the line between industrial and financial capital is erased, this stigma will only become worse. Corporate houses that are already big will be enabled to become even bigger by having access to raise and redirect resources, allowing them to dominate the economic and political landscape. A rules-based, well regulated market economy, as well as democracy itself — already shaky and The conclusion is clear. Mixing industry and finance will set us on a road full of dangers — for growth, public finances, and the future of the country itself. We sincerely urge policymakers not to take this path.

एक साथ चुनाव का विचार

संपादकीय

यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर एक देश-एक चुनाव की आवश्यकता नए सिरे से रेखांकित की। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जाएगा। एक देश-एक चुनाव का विचार वह विचार है जिसकी चर्चा पिछले कई वर्षो से हो रही है, लेकिन किसी दिशा पर पहुंचती नहीं दिख रही है।

इसका कारण यह है कि अधिकांश विपक्षी दल राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के स्थान पर क्षुद्र राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर अपना दृष्टिकोण पेश करने में लगे हुए हैं। विपक्षी राजनीतिक दलों के ऐसे रवैये को देखते हुए उचित यही होगा कि सरकार इस विचार को अमल में लाने के लिए अपने स्तर पर आगे बढ़े। जिस किसी विचार पर अमल का समय आ गया हो उस पर देरी करना ठीक नहीं। आखिर यह एक तथ्य है कि स्वतंत्रता के बाद डेढ़-दो दशक तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे और किसी को कोई समस्या नहीं थी। फिर वही काम अब क्यों नहीं हो सकता है? यदि यह काम नहीं हो पा रहा है तो केवल संकीर्ण स्वार्थो के कारण। ऐसे स्वार्थ न तो राष्ट्र के हित में हैं और न राजनीति के।

यदि पहले की तरह लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ होने लगें तो एक तो बार-बार होने वाले चुनावों के कारण देश की राजनीति का ध्यान राष्ट्रीय हितों से भटकने की समस्या का समाधान होगा और दूसरे, राष्ट्रीय संसाधनों की भी बचत होगी। जब हर कोई यह महसूस कर रहा है कि चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता के कारण विकास की योजनाएं भी थम जाती हैं तब यह और अधिक आवश्यक हो जाता है कि एक के बाद एक चुनाव के सिलसिले को थामा जाए। इसके अलावा एक अन्य समस्या बार-बार चुनावों के कारण उपजने वाली राजनीतिक-सामाजिक कटुता की भी है। यह किसी से छिपा नहीं कि अक्सर चुनावी माहौल समाज में तनाव बढ़ाने का काम करता है। यह ठीक है कि लोकतंत्र की मजबूती के साथ हाल के वर्षो में कुछ अहम सुधार किए गए हैं, लेकिन अभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि हर स्तर पर उस परिपक्वता का प्रदर्शन किया जा रहा है जो चुनावी माहौल को दुरुस्त रखने के लिए आवश्यक है। निश्चित रूप से एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे, लेकिन यह कोई ऐसा काम नहीं जो बहुत कठिन हो। यदि राजनीतिक सहमति बने तो यह काम अधिक आसानी से किया भी जा सकता है। ऐसी ही राजनीतिक सहमति की आवश्यकता देरी के शिकार अन्य चुनावी सुधारों को लेकर भी है।

Date:27-11-20

आदिवासियों की आड़ में अनुचित मांग

विकास सारस्वत, ( लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं स्तंभकार हैं )

हिंदू समाज को पिछले दिनों फिर एक और चुनौती तब मिली जब झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड बिल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पारित करवा दिया। लगभग चार दशक से समय-समय पर उठती रही इस मांग को सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। सरना धर्म कोड बिल के समर्थन में दलील दी गई है कि आदिवासियों- वनवासियों की धार्मिक पहचान हिंदू न होकर पृथक सरना धर्म से है और इस कारण केंद्र सरकार जनगणना के लिए निर्धारित फॉर्म में छह प्रमुख धर्मों के बाद सातवां कॉलम सरना धर्म के लिए उपलब्ध कराए। उल्लेखनीय यह है कि क्या वास्तव में वनवासी हिंदू समाज से पूरी तरह भिन्न हैं? संविधान निर्माताओं की नजर में वनवासी हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं और उसी हिंदू समाज में पनपे विभेद का संज्ञान लेते हुए अनुच्छेद 342 के तहत वनवासियों को जनजाति का दर्जा और संबंधित लाभ देने के प्रावधान किए गए। इसी मंतव्य से 1961 की जनगणना में जनजातियों की अलग से प्रविष्टि का प्रावधान हटा लिया गया था। एक और अहम बात यह है कि यदि कोई समूह अपनी विशिष्ट धार्मिक पहचान बनाकर आरक्षण का लाभ लेना चाहे तो संविधान उसकी भी इजाजत नहीं देता।

सरना धर्म कोड के समर्थन में यह तर्क दिया गया कि वनवासियों को हिंदू और ईसाई खेमों में खींचने के प्रयास बंद हों और उन्हें अपनी पहचान स्वयं निश्चित करने दी जाए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कवायद में कैथोलिक चर्च बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है। रांची के आर्चबिशप फीलिक्स टोप्पो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर वनवासियों की भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाए रखने के लिए सरना कोड पास कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की थी। कैथोलिक बिशप्स के एक समूह ने तो राज्य सरकार से यह मांग भी की है कि यदि केंद्र सरकार 2021 की जनगणना से पहले सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं देती तो राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर काम रोक दिया जाए। पूरी प्रक्रिया में कैथोलिक चर्च की सरगर्मी जताती है कि सरना धर्म कोड की मांग उतनी सीधी नहीं है, जितनी बताई जा रही है। वनवासियों को हिंदू समाज से तोड़ने का लाभ अंततोगत्वा ईसाई मिशनरियों को ही मिलने वाला है।

दरअसल जिस सरना धर्म के लिए अलग से जनसांख्यिकी प्रावधान की मांग की जा रही है, न तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और न ही ‘सरना’ शब्द का जनजातीय शब्दावली में कहीं उल्लेख है। जिस ‘सरना’ शब्द का प्रचलन केवल रांची के आसपास के चार-पांच जिलों तक सीमित है, उसका आशय भी धार्मिक मान्यताओं से नहीं, बल्कि उन पवित्र साल या महुआ वृक्षवाटिकाओं से है जिन्हें वनवासी पूज्यनीय मानते हैं, परंतु इन सरना स्थलों की पूजा जनजातीय एवं गैर जनजातीय दोनों ही लोग समान रूप से करते हैं। पूजा के दौरान विशेष दिनों में अग्नि प्रज्वलित न करना, बोंगा पूजा, पितरों का अनुष्ठान एवं पशुधन पूजा आदि का अनुसरण गैर जनजातीय भी उसी श्रद्धा भाव से करते हैं। वनवासियों में जन्म से लेकर मृत्यु तक तमाम जनजातीय संस्कार एंव रीति-रिवाज हिंदुओं की ही भांति हैं। सिंदूर की रस्म, बलि, पूजा के बाद प्रसाद वितरण, अस्थि विसर्जन, जन्म तथा मृत्यु के बाद अशौच की कल्पना, व्रत, मृत्यु उपरांत भोज, श्राद्ध, धरती मां की कल्पना, जन्म के बाद छठी मनाना एवं माघ पर्व ऐसी तमाम बातें हैं, जो जनजातीय बंधुओं के वृहत हिंदू समाज से जुड़ाव को दर्शाती हैं। गैर जनजातीय हिंदुओं की तरह जनजातीय समूहों में भी गोत्रों का विशेष महत्व है और स्वगोत्रों में विवाह पूर्णत: निषिद्ध होते हैं।

जनजातीय लोग बड़े स्तर पर न सिर्फ शिव, पार्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं, बल्कि उनके नामकरण भी हिंदू देवीदेवताओं के नामों पर होते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता का नाम शिबु यानी शिव पर है तो उनके दिवंगत बड़े भाई का नाम दुर्गा सोरेन था। दुर्गा सोरेन की पत्नी का नाम सीता सोरेन है, जो अभी जामा से विधायक हैं। छत्तीसगढ़ के वनवासियों में तो रामायणी और पांडविनी के माध्यम से रामायण और महाभारत की कथाओं का प्रसार भी होता है। झारखंड में ऐसे कई मंदिर हैं, जिनमें सर्वसमाज पूजा के लिए आता है, परंतु पुजारी वनवासी समुदाय से आते हैं। रांची के प्रसिद्ध देवरी मंदिर के पुजारी मुंडा जनजाति से और प्राचीन टांगीनाथ धाम के पुजारी बैगा जनजाति से आते हैं। इसी प्रकार गुमला के अंजनी धाम के पुजारी उरांव जनजाति से आते हैं। इसी प्रकार झारखंड में कई स्थानों पर सर्व समाज राधा-कृष्ण लीला के रास मेले भी आयोजित करता है। यह हास्यास्पद है कि इतने घुले-मिले समाज की रीति, परंपराओं और पहचान की लड़ाई लड़ने का दम वे ईसाई संथाल कर रहे हैं जो स्वयं जनजातीय जीवनशैली से पूरी तरह कट चुके हैं। प्रकृति पूजा और जीवात्मवाद का पुट हिंदू धर्म में इतना गहरा है कि अंग्रेजी शासन में भी वनवासियों के लिए जनगणना में अलग प्रावधान के बावजूद तत्कालीन अधिकारियों ने बार-बार माना कि यह भेद कृत्रिम एवं अव्यावहारिक है। हिंदू मूलत: प्रकृति पूजक हैं और इस नाते जनजातीय जीवात्मवाद और हिंदू धर्म में कोई स्पष्ट भेद नहीं किया जा सकता। साफ है यथार्थ से परे और अव्यावहारिक सरना धर्म कोड की मांग वनवासी हित में कम, समाज में टकराव और जनजातीय वर्ग को मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद करने का प्रयास अधिक नजर आती है। जनजातीय मामलों के जानकार इस विषय को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम यानी पेसा एक्ट, 1996 के अंतर्गत पांचवीं अनुसूची में देय प्रावधानों से जोड़कर भी देखते हैं। फिलहाल इन प्रावधानों के अंतर्गत आरक्षित एकल पदों का लाभ केवल रूढ़ि और परंपरा से परिभाषित जनजातियां ही ले सकती हैं, परंतु सरना धर्म कोड आने के बाद परिभाषा लचीली हो जाएगी और धर्मांतरित ईसाई भी इसका लाभ ले सकेंगे। हालांकि कुछ एक जनजातीय मंचों ने इस बिल का विरोध भी शुरू कर दिया है, पर यह मांग आने वाले समय में क्या रूप लेगी यह भविष्य ही बताएगा? इतना जरूर तय है कि जब तक हिंदू समाज जाति भेदों को मिटाने की दिशा में सक्रियता नहीं दिखाएगा, ऐसी चुनौतियां उसके समक्ष आती रहेंगी।

अनियोजित शहरीकरण से बढ़ती मुश्किलें

सुविज्ञा जैन

कुछ दशकों से देश में शहरों का फैलाव जिस तेजी से बढ़ा है, उसने कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इसे दो कोटियों में बांटा जा सकता है। पहला, शहरों का भौगौलिक रूप से फैलाव यानी गांवों और जंगलों का शहर के अंदर शामिल किया जाना और दूसरा, गांव के लोगों का शहरों में आकर बस जाना। अगर शहरों के भौगोलिक फैलाव की बात करें तो इससे पर्यावरण और खेती के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जंगल घटते जा रहे हैं। इससे जलवायु परिवर्तन का असर और बढ़ रहा है। खेती की जमीन को आवासीय और उद्योग की श्रेणी में लाए जाने से किसान खुद भी अपनी जमीनें बेच रहे हैं। वे खेती छोड़ रहे हैं। इस समय बढ़ती भयावह बेरोजगारी के बीच एकमुश्त रकम पाने के लिए ग्रामीण भारत के एक बड़े वर्ग का इस तरह अपनी आजीविका का साधन खो देना आगे बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है।

कथित विकास की चाहत में अब पर्यावरण की चिंता कम की जाने लगी है। शहरी बसावटों के फैलने से नदियों के पाट सिकुड़ते जा रहे हैं। जल प्रबंधन की चुनौतियां बढ़ रही हैं। इस बात को भी कौन नकार सकता है कि अनियोजित और अवैध निर्माणों से ज्यादातर जलाशयों का पेटा खत्म हो चुका है। जहां तहां बाढ़ की समस्या खड़ी होने लगी है। इसी तरह जंगलों के घटने से वन्यजीव मुश्किल में हैं।

देश के महानगरों में प्रदूषण की चर्चा अब पूरी दुनिया में होने लगी है। हम भले आजकल प्रदूषण के अलग-अलग कारण बताते रहें, लेकिन हकीकत है कि उद्योगीकरण पर्यावरण को बुरी तरह बिगाड़ रहा है। हालांकि प्रौद्योगिकी ने प्रदूषणमुक्त विकास के नए-नए तरीके ईजाद किए हैं, लेकिन ये सारे तरीके इतने खर्चीले हैं कि अगर इन्हें अपनाएं तो औद्योगिक उत्पाद के दाम बढ़ जाते हैं। जब हम विकास के सुखभोग का खर्चा उठाने के लिए बिलकुल तैयार न हों तो पर्यावरण के बचाव के उपायों को अपनाना बहुत दूर की बात हो जाती है। बहरहाल, देश के शहरी इलाकों में प्रदूषण की तीव्रता इस कदर बढ़ रही है कि आज भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। पिछले कुछ सालों से दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर भारत के ही गिनाए जाने लगे हैं। संबधित नियोजकों और विशेषज्ञों को अगर आगे कोई सोच-विचार करना हो तो यह भी याद दिलाया जा सकता है कि प्रदूषण अब सिर्फ वायु तक सीमित नहीं, जल और जमीन भी इसकी चपेट में हैं।

शहरों की आबादी बढ़ने से पैदा चुनौतियों के अन्य कारणों को भी समझना चाहिए। मसलन, आज गांव में रोजगार के मौके कम होने और खेती घाटे का व्यवसाय बन जाने से गांव की एक बड़ी आबादी शहरों की ओर पलायन कर चुकी है। ग्रामीण बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ने से आने वाले समय में यह आंकड़ा और बढ़ने का अंदेशा है। शहरों में इतनी बड़ी आबादी की जरूरतें पूरी करने की क्षमता नहीं है। धीरे-धीरे देश के सभी मुख्य शहर जनसंख्या घनत्व के मामले में गंभीर स्थिति में आते जा रहे हैं। शहरों में रोजगार के मौके सीमित हैं। ऐसे में ज्यादा आबादी की वजह से हर किसी के पास अपनी जरूरत लायक कमाने का साधन नहीं है।

बढ़ती आबादी से शहरों में आवास भी एक बड़ी समस्या है। ज्यादातर लोग एक कमरे के घर में या झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। स्लम यानी मलिन बस्तियों की समस्या अलग है। शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में न पानी और बिजली की आपूर्ति हो पाती है और न ही बाकी सुविधाएं उन तक पहुंच पाती हैं। आबादी का घनत्व बढ़ने और साफ-सफाई के अभाव की वजह से इन बस्तियों के लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के शिकार अधिक बनते हैं।

देश के शहरों को अगर नगर नियोजन की कसौटी पर कसें तो कमोबेश हर शहर का घनत्व नियमों को तोड़ता दिखाई दे रहा है।

ज्यादा से ज्यादा आवास परियोजनाएं बनाने के चक्कर में घनत्व के नए-नए पैमाने बनाने पड़ रहे हैं। पार्क या खुली जगह के लिए कम से कम जगह छोड़ी जा रही है। अब ऐसा कोई शहर नहीं बचा है, जहां की परिवहन व्यवस्था जनसंख्या घनत्व का बोझ उठा पा रही हो। वाहनों की बढ़ती संख्या ने वायु प्रदूषण की समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। चौड़ी से चौड़ी सड़कों पर घंटों जाम लगने लगा है। इसका मुख्य कारण शहरों में बढ़ता आबादी का घनत्व ही माना जाना चाहिए। गौर करें तो शहरी इलाकों के घनत्व के पैमानों की चर्चा ही नहीं होती। दरअसल, कम से कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसाने का अर्थशास्त्र नगर नियोजकों पर दबाव बढ़ा रहा है कि वे नए-नए तर्क तलाशें और शहरों में ज्यादा से ज्यादा घनत्व को मान्यता देने का नया पैमाना बनाएं।

शहरों में बढ़ती आबादी कई और संकट पैदा कर रही है। इनमें पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या है। आज देश का शायद ही कोई शहर बचा हो जो पानी की कमी से न जूझ रहा हो। खासकर महानगरों के खाते में उतना पानी उपलब्ध ही नहीं है, जितनी उनकी जरूरत है। सबसे बड़ी मिसाल खुद देश की राजधानी दिल्ली है। जल विज्ञानी हिसाब लगाएंगे तो दिल्ली के जलग्रहण क्षेत्र में बरसा कुल पानी कम है और उसकी सालाना खपत ज्यादा है। इसीलिए ज्यादातर शहर भूजल पर आश्रित हो गए हैं। एक चिंताजनक रिपोर्ट है कि कई शहरों में भूजल का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि वहां जल संकट कभी भी एक हादसा बन सकता है।

शहरों से निकले कूड़े-कचरे का निस्तारण एक अलग चुनौती है। यह इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि शहरों की गंदगी अब गांवों के सिर डाली जाने लगी है। कूड़ा प्रबंधन में दसियों शहर नाकाम होते जा रहे हैं। लैंडफिल नाम से जो व्यवस्थाएं थी वहां कूड़े के इतने ऊंचे पहाड़ बन गए कि उनके ढह कर बिखरने का खतरा खड़ा हो गया है। सभी तरह के कूड़े के पुनर्चक्रण की चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन कहीं से भी बड़ी सफलता की खबर नहीं सुनाई देती। अगर गंभीरता से कोई अध्ययन किया जाए तो शहरीकरण से पैदा दसियों और चुनौतियां दिख सकती हैं।

कुल मिलाकर बात यह निकलती है कि शहरीकरण सामाजिक स्तर और आर्थिक वृद्धि का सूचक जरूर माना जाने लगा है, लेकिन यह तभी ठीक है, जब शहर योजनाबद्ध तरीके से विकसित किए जाएं। विशेषज्ञों की समझ के मुताबिक सिर्फ आज के लिहाज से नहीं, बल्कि आगे के कई दशकों की जरूरत के हिसाब से सोचने की जरूरत पड़ती है। बहरहाल, देश इस समय अनियोजित शहरीकरण का शिकार नजर आ रहा है।

लव जिहाद पर नकेल

आचार्य पवन त्रिपाठी

लव जिहाद इस शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले केरल से हुई। केरल के मुख्यमंत्री रहे अच्युतानन्दन, जो वामपंथी पार्टी के थे, ने लव जिहाद शब्द के बारे में सबसे पहले स्वीकारोक्ति दी थी इस स्वीकारोक्ति के साथ ही केरल हाई कोर्ट में एक मामला सामने आया। इस मुकदमे में जस्टिस केटी शंकरन, जो केरल हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश थे, ने अपने आदेश में बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि दिसंबर 2009 तक केरल में लगभग तीन-चार हजार ऐसे मामले थे, जिनका ट्रेंड एक ही था। इनमें ईसाई, हिन्दू एवं अन्य धर्मीय महिलाओं को मुस्लिम कट्टरपंथियों ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अपने प्रेमजाल में फंसाकर बाद में उनसे विवाह कर उनका धर्मातरण किया था। केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में केरल पुलिस को जांच का भी जिम्मा सौंपा था। चूंकि केरल की पुलिस वहां के राजनीतिक दबाव के चलते उसका जो अन्वेषण होना चाहिए था, उसमें कोताही बरती, इसलिए इस बात को भी रेखांकित करते हुए जस्टिस शंकरन ने लव जिहाद की घटनाओं पर मुहर लगाने का काम किया। वहां की चर्च भी लगातार ईसाई लड़कियों को बहला-पुसला कर प्रेम जाल में फंसाकर बाद में उनका धर्मातरण कर विवाह करने के मामले में लगातार आवाज उठाता रहा। आज भी वहां के सायरो-मालाबार चर्च में मास के दौरान कई बार यह मुद्दा वहां के धर्मगुरु ओं ने उठाया कि किस तरह से केरल में लगातार लव जिहाद के मामले हो रहे हैं। केरल की सरकार को इस पर पहल करके कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह केरल के हदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जांच एजेंसी को भी लव जिहाद के पैटर्न की जांच करने के निर्देश दिए थे। एनआईए ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि वहां पर एक ऐसा पैटर्न दिखाई देता है, जिसमें हजारों युवतियों को प्रेम जाल में फांसकर धर्मातरण करके बाद में मुस्लिम बनाया गया है। एनआईए की जांच भी अभी तक खुली हुई है।

केरल के अतिरिक्त अन्य राज्यों, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद की घटनाएं आई हैं। झारखंड में तो बाकायदा एक राष्ट्रीय स्तर के शूटर तारा सहदेव ने इस मामले में बताया कि किस तरह से उसे एक मुस्लिम लड़के ने हिन्दू बनकर पहले प्रेम जाल में फंसाया, बाद में उससे विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद उस पर मुस्लिम बनने के लिए दबाव डालने लगा। जब उसने मना किया, तो उसने उस पर उत्पीड़न का काम शुरू कर दिया। सेलिब्रेटी शूटर होने के कारण इस मामले को खुलने के बाद पूरे देश की निगाहें इस पर गई। इसलिए पूरे देश में इस पर चर्चा हुई, लेकिन झारखंड में भी लव जिहाद के खिलाफ किसी प्रकार के कानून बनाने की बात नहीं हुई। हरियाणा के वल्लभगढ़ में निकिता तोमर के मामले में एक कांग्रेसी विधायक के परिजनों ने निकिता तोमर पर विवाह करने और धर्मातरण करने का दबाव बनाया। जब निकिता तोमर ने धर्मातरण और विवाह करने से इंकार कर दिया, तो नृशंसता से उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद वहां मनोहरलाल खट्टर सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की पहल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए हैं, जिनमें गुड्डू, बबलू, दीपू बनकर मुस्लिम लड़कों ने हाथ में कलावा पहनकर बाकायदा हिन्दू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया, बाद में धर्मातरण कर विवाह करने पर मजबूर किया।

मुस्लिम धर्म में लड़कियों को अपने धर्म से बाहर विवाह करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में दिल्ली में राहुल राज का मामला ध्यान देने योग्य है, जहां पर राहुल ने एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया तो मुस्लिमों ने उसे अपने मोहल्ले में बुलाकर उसकी नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी। यदि मुस्लिम लड़की हिन्दू लड़के से प्यार करती है तो मुस्लिम समाज उसे स्वीकृति प्रदान नहीं करता है, तो दूसरी तरफ लव जिहाद के मामले में जब हिन्दू लड़की को मुस्लिम लड़के ले जाते हैं तब तमाम मौलवी इसे प्यार का मामला बताते हैं, इसमें तो लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है या काल्पनिक है या भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा फैलाया गया भ्रम है, ऐसे दावे करते हैं। विश्व हिन्दू परिषद ने 164 मामले सामने लाए हैं, जिनमें हिन्दू लड़कियों को बहला-फुसलाकर धर्मातरित कर उनसे विवाह किया गया और कालान्तर में उन लड़कियों को छोड़ दिया गया। विश्व हिन्दू परिषद ने ऐसे 164 परिवारों की बाकायदा सूची बनाकर उन घटनाओं का अभियुक्तों का वर्णन दिया है। फिर भी इन घटनाओं को लगातार मुस्लिम संगठन काल्पनिक करार देते हैं।

मुसलमानों में विवाह के सन्दर्भ में जब लड़की अन्य धर्म की है, तब उसके विवाह की मान्यता ही नहीं दी जाती है। जो ग्रंथ आधारित धर्म (इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी) हैं, इनकी लड़कियों का मुसलमानों से विवाह करने के लिए धर्मातरण करना आवश्यक नहीं है। लेकिन जो इनके बाहर की लड़कियां हैं, उनको विवाह करने से पहले काजी के सामने धर्मातरण करना आवश्यक है। ऐसे में अधिकांश लड़कियों को पहले धर्मातरण करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए जिस तरह से संविधान सम्मत कानून बनाने का कार्य किया है, उससे इस षडयंत्र से समाज को राहत मिलेगी, धर्मातरण रु केगा तथा दोषियों को सजा मिलेगी। योगी सरकार की तर्ज पर मनोहरलाल खट्टर की सरकार हरियाणा में और शिवराज सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बना रही है। इसमें जो लव जिहाद को समर्थन देगा यानी जो इस तरह के मामले में उकसावा देंगे, उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। चूंकि भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट यानी विशेष विवाह अधिनियम का प्रावधान है, इसके तहत किसी अंतरधार्मिंक विवाह के लिए वर और वधू को कलेक्टर कार्यालय में पंजीनियन कराकर एक माह की अवधि की नोटिस दी जाती है। यदि एक माह अवधि की नोटिस मिलेगी, तो ऐसे मामलों में जो दिग्भ्रमित करने की संभावनाएं हैं, वह समाप्त हो जाएंगी। इस स्पेशल मैरिज एक्ट का यानि विशेष विवाह अधिनियम का सदुपयोग करके विवाह करने के बजाय जो लड़कियों के धर्म को धर्मातरित करके विवाह किया जा रहा है, वह पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा। इस तरह धर्मातरण कर विवाह करने वाले दंड के पात्र होंगे। इस कानून को सुनते ही लव जिहाद के समर्थक अपनी छाती पिट रहे हैं। लेकिन यह स्त्री अधिकारों के लिए यह एक आवश्यक कदम है और इस कदम को उठाकर निश्चित तौर पर जो छल, बल के आधार पर धर्मातरण करा रहे हैं, उनको रोकने का एक संविधान सम्मत कार्य जो योगी सरकार ने किया है , उसका हर किसी को स्वागत करना चाहिए।

किसानों का प्रदर्शन

संपादकीय

किसानों के आंदोलन का जो उग्र स्वरूप दिल्ली की सीमाओं पर दिखा है, वह दुखद ही नहीं, चिंताजनक भी है। न केवल हरियाणा पुलिस, बल्कि दिल्ली पुलिस के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। केंद्र सरकार यह नहीं चाहती कि किसी भी तरह का विरोध मार्च दिल्ली में आयोजित हो, इसलिए पंजाब से होते हुए हरियाणा के रास्ते दिल्ली में घुसने की कोशिश करने वाले किसानों के खिलाफ कुछ बल प्रयोग भी किया गया है। सीमा पर बैरिकेडिंग के चलते दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सिंघु बॉर्डरों पर वाहनों के लंबे जाम की समस्या देखी गई है। मेट्रो सेवाओं पर भी असर पड़ा है।

यह अपने आप में ऐतिहासिक घटना है कि किसानों को किसी भी तरह से दिल्ली पहुंचने से रोका जा रहा है। हालांकि, पुलिस का यही कहना है कि सीमा को सील नहीं किया गया है, मगर दिल्ली आने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। वैसे पुलिस ने मंगलवार को ही यह स्पष्ट कर दिया था कि किसान अगर कोरोना महामारी के समय में दिल्ली आने की कोेशिश करते हैं, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, आम लोगों या किसानों को हुई परेशानी के लिए राजनीति को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। साफ तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसान दिल्ली में विरोध मार्च करके अपनी ताकत दिखाएं। यह बात छिपी हुई नहीं है, पिछले दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी दिल्ली में विरोध जताया था, पर उनकी मांग नहीं मानी गई। आनन-फानन में वह किसानों को खुश करने के लिए अपनी ओर से ऐसे कानून बनाने की कोशिश कर चुके हैं, पर वह जानते हैं कि केंद्र सरकार की सहमति के बिना यह कानून मंजूर नहीं होगा। पंजाब में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, अत: प्रदर्शन का स्थान बदलने की राजनीति कतई अचरज का विषय नहीं है। पंजाब के बजाय अगर दिल्ली में किसान अपनी आवाज उठाएं, तो यह पंजाब के अनुकूल है, लेकिन समस्या हरियाणा सरकार को भी हो रही है। किसानों के दिल्ली कूच के प्रयास को रोकने के लिए हरियाणा सरकार को जोर लगाना पड़ रहा है। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर छिड़ी जंग केवल यही संकेत दे रही है कि किसान आंदोलन के पीछे राजनीति ज्यादा जिम्मेदार है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की ओर मार्च कर रहे किसानों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के खिलाफ बल प्रयोग करना पूरी तरह अलोकतांत्रिक व असांविधानिक है। इसका हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए जवाब दिया कि मैंने पहले ही कहा है और मैं इसे फिर कह रहा हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अगर एमएसपी पर कोई परेशानी होगी, इसलिए कृपया निर्दोष किसानों को उकसाना बंद कीजिए।

दो पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच इस तरह के अप्रिय संवाद से साफ है, राज्यों के बीच में स्वस्थ संवाद और समन्वय का अभाव होने लगा है। वैचारिक या राजनीतिक मतभेद के आधार पर संघर्ष चल रहा है, तो क्या इसका नुकसान राष्ट्रीय राजधानी को भुगतना पड़ेगा? ऐसे मतभेद के रहते क्या किसानों की समस्या का समाधान हो सकता है? बेशक, समय रहते निर्णायक मंचों पर किसानों को सुनने और संतुष्ट करने के प्रयास तेज होने चाहिए।