23-05-2024 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Setting the bar

The ECI is too important an institution to be left to its own devices.

Editorial

Earlier, the ECI had acted against YSRCP chief, Y.S. Jagan Mohan Reddy, BRS chief K. Chandrashekar Rao, Telangana Minister Konda Surekha, BJP leaders Shobha Karandlaje and Dilip Ghosh, and Congress leaders Supriya Shrinate and Randeep Surjewala. Complaints against U.P. Chief Minister Yogi Adityanath and Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, last week, for their alleged violation of the model code of conduct (MCC) are pending. Overall, these measures might give an appearance of impartiality but that is not enough. The ECI is assuming a false parity between legitimate debates on policies that impact various social groups differently and an incitement of xenophobia for social polarisation. The MCC cannot be a ruse to muffle political debates and disagreements which are, and should be, at the heart of campaigning. Misuse of power and creation of disharmony fall in a different basket. The integrity and the credibility of the ECI is central to the legitimacy of elections. Reinforcing its independence should be a priority for all stakeholders in Indian democracy, particularly political parties and the judiciary. The ECI is too important to be left to itself.

Date: 23-05-24

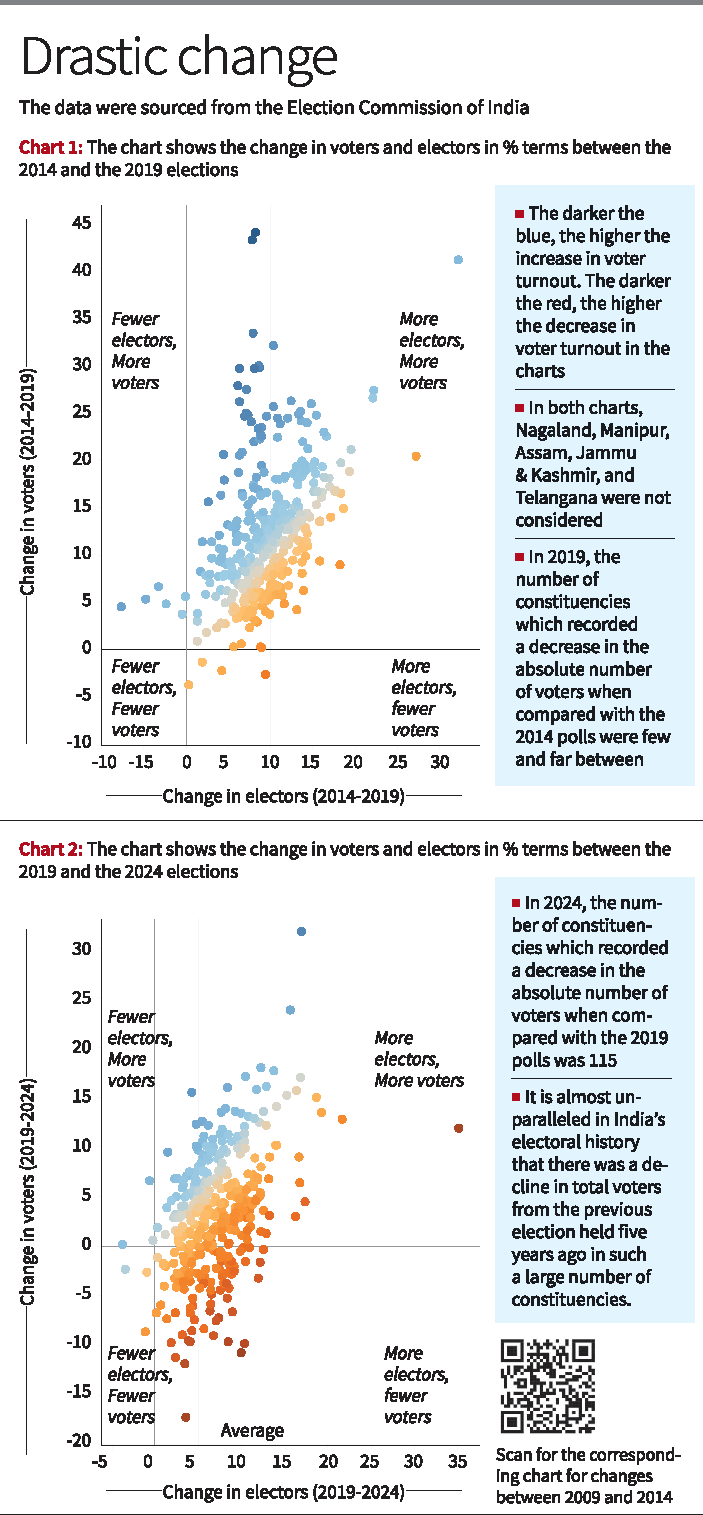

The curious case of declining voters in the 2024 elections

In nearly one-third of all constituencies in the 2024 election, the total absolute number of voters declined vis-à-vis the 2019 election.

Praveen Chakravarty is Chairman, All India Professionals’ Congress and Data Analytics of the Congress.

It is generally well-accepted that prices of essential goods, population, GDP, agricultural production, professionals’ salaries and many such parameters only increase every year in a developing and growing country like India unless there is an abnormal, rare event such as Covid-19, which can cause GDP or population or salaries to decline that year. The percentage or rate of increase for each may vary year to year but the absolute number only goes up, barring exceptional conditions.

It is generally well-accepted that prices of essential goods, population, GDP, agricultural production, professionals’ salaries and many such parameters only increase every year in a developing and growing country like India unless there is an abnormal, rare event such as Covid-19, which can cause GDP or population or salaries to decline that year. The percentage or rate of increase for each may vary year to year but the absolute number only goes up, barring exceptional conditions.

Similarly, the total number of people who come out to vote in an election is expected to only increase over a five-year election cycle. This is because India’s population continues to grow and the number of people who reach the voting age of 18 increases every year unless there has been a rare demographic disaster resulting in higher numbers of deaths or people fleeing. The total number of people who voted in a constituency in 2024 should then be higher than the number who voted in that constituency in 2019. Just as percentage increase in GDP or salary may vary yearly, voter turnout percentages can go up or down between elections. But the actual number of voters generally only rises between two five-year election cycles in India.

Is it then not intriguing that in nearly one-third of all constituencies in the 2024 election, the total absolute number of voters declined vis-à-vis the 2019 election? An analysis of the 427 constituencies until Phase 5 reveals that in 115 (27%) constituencies, fewer number of people came out to vote than in 2019. It is almost unparalleled in India’s electoral history that in such a large number of constituencies, there is a decline in total voters from the previous election held five years ago. Remember, these are not voter turnout percentages but absolute total numbers of people who voted.

There is much hullabaloo over voter turnout percentages in the ongoing election. But here is the rub – voter turnout percentage is an insufficient measure to compare across elections. It is because turnout percentage depends on the total number of electors on the electoral rolls. The total number of electors in a constituency for an election depends on the number of new voters registered as well as the number of dead or emigrated voters deleted. Both these vary widely from election to election depending on the intensity of electoral roll cleaning by the Election Commission. This is why the more meaningful and intuitive measure for comparison is the change in total number of people who came out to vote across elections.

Until Phase 5, more than 505 million people voted in 2024 versus 485 million in 2019, an increase of just 4%. In 2019, there was a 12% increase in total voters in these same constituencies vis-à-vis 2014. Clearly, there is a significant decline in the total number of voters in the current election than the norm in previous elections. But the even more baffling finding is that in 115 constituencies, the total number of voters declined from 2019, which is a rarity in a growing country like India. To put it in context, none of these constituencies experienced a decline in total voters in 2014 and only 19 did in 2019. How is it possible that so many constituencies had such a dramatic drop in total voters? Even if one were to adjust by removing small States and Union Territories that one may argue skews the analysis, the finding is still the same – in one-third of all constituencies, the total voters declined vis-à-vis 2019.

Delving further, most of the constituencies where there is a decline in total voters are in six States – Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, Maharashtra, and Uttar Pradesh. A change in total voters in a constituency from the previous election is largely a function of three factors – number of new eligible electors, number of electors who have emigrated out, and percentage of electors who come out to vote. Surely it cannot be the case that there was an inexplicable drop in the number of eligible electors, which normally only follows broad population trends? Neither can it be the case that there was a sudden alarming increase in emigration of people from these 115 constituencies due to economic or other compulsions. None of these constituencies saw a decline in total voters in either the 2014 or 2019 election from the previous election.

So, the only logical explanation is an extreme decline in turnout to cause a reduction in total absolute voters vis-à-vis 2019. The natural follow-up question then is – why is there is a decline in voters in a significant number of constituencies that the Opposition won in 2019 or is expected to get stronger in 2024? Was the reduced turnout voluntary or implicitly coerced? If voluntary, what demographic or other explanations justify such a large and sudden drop in turnout in so many constituencies in States that are seemingly ‘in play’ for 2024? It is not even the case that voters in the initial phases of the elections were apathetic and the turnout started to pick up as elections progressed. The share of constituencies that saw a decline in total voters from 2019 fluctuates up and down across phases.

It is a rarity in the Indian context for constituencies to see a decline in the absolute number of voters between two five-year election cycles. But nearly one-third of all constituencies experienced such a decline in 2024 vis-à-vis 2019. It is best to avoid conjectures and let the Election Commission explain this mysterious trend.

आखिर न्याय क्यों इतना विरोधाभासी है ?

संपादकीय

पुणे में एक रईसजादे किशोर (17) ने दोस्तों के साथ शराब पी, 48 हजार रु. के बिल का भुगतान किया और फिर ढाई करोड़ रुपए की पोर्श कार को 160 की स्पीड में चलाकर दो युवा इंजीनियर्स को मार डाला। किशोर न्यायालय ने उसे दुर्घटना पर निबंध लिखने और आरटीओ ऑफिस में जाकर ट्रैफिक नियम समझने की शर्त लगाकर छोड़ दिया। वहीं दूसरी घटना उत्तराखंड की है, जहां एक 14 वर्षीय किशोर ने साथ पढ़ने वाली लड़की का नग्न वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जिससे क्षुब्ध लड़की ने आत्महत्या कर ली। पांच माह से बाल संरक्षण गृह में बंद इस किशोर को किशोर न्यायालय ने जमानत नहीं दी, हाईकोर्ट ने यह कहकर निचली कोर्ट का आदेश बहाल रखा कि ‘अपराध को देखते हुए जमानत देने से गलत संदेश जाएगा। ‘हाईकोर्ट ने कहा कि यह किशोर ‘अनडिसिप्लिन्ड’ है और इसे छोड़ना खतरनाक हो सकता है। लड़के की मां ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन कोर्ट ने भी जमानत से इनकार करते हुए हाईकोर्ट का आदेश सही माना । आखिर क्या वजह है जिस बात को तीन-स्तर की कोर्ट्स खतरे के रूप में देख रही हैं, उसे पुणे के मामले में किशोर न्यायालय नहीं देख सका और एक ऐसी शर्त रखी, जो पीड़ित परिवार के साथ भद्दा मजाक है। यह फैसला निचली कोर्ट की समझ पर भी सवाल खड़े करता है।

Date: 23-05-24

ईरान के सिस्टम को समझना दुनिया के लिए जरूरी है

मनोज जोशी, ( ‘अंडरस्टैंडिंग द इंडिया चाइना बॉर्डर’ के लेखक )

ईरान के 63 वर्षीय राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु वहां के शासक-कुलीनों के लिए एक गंभीर झटका है। वे ईरान के 85 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई के पक्के वफादार थे और खबरें थीं कि उन्हें उनके उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा था। ईरानी कानून के मुताबिक, उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर अब अंतरिम राष्ट्रपति बन गए हैं और ईरान को 50 दिनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव कराने होंगे। लेकिन पूरी संभावना है कि केवल रईसी सरीखी प्रोफाइल वाले ही किसी व्यक्ति को सर्वोच्च नेता द्वारा हरी झंडी दी जाएगी।

दरअसल, ईरान की शासन-प्रणाली बहुत यूनीक है। वहां आधिकारिक तौर पर आम नागरिकों और मौलवियों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। सिस्टम पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि यह मौलवियों और उनके रूढ़िवादी सहयोगियों की सत्ता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्यवस्था के शीर्ष पर खामनेई हैं, जिनके पास लगभग हर चीज पर वीटो है। सर्वोच्च नेता को विशेषज्ञों की असेंबली द्वारा जीवन भर के लिए चुना जाता है। यह असेंबली 88 शीर्ष मौलवियों से निर्मित है, जो प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से आठ वर्षों में एक बार चुने जाते हैं। खामनेई ईरान में राज्यसत्ता के प्रमुख और शीर्ष धार्मिक नेता होने के साथ ही सरकार के लीडर भी हैं।

ईरान में विधायिका के दो अंग हैं- निचला सदन या कंसल्टेटिव असेंबली और ऊपरी सदन या गार्जियन काउंसिल। असेंबली एक नियमित संसद की तरह है, जिसमें गुप्त मतदान के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। गार्जियन काउंसिल में 12 सदस्य हैं, जिनमें से आधे सर्वोच्च नेता द्वारा चुने गए मौलवी हैं और अन्य आधे निचले सदन द्वारा चुने गए न्यायविद् हैं। गार्जियन काउंसिल के पास सभी कानूनों पर वीटो है और यह उन लोगों की सूची को भी मंजूरी देती है, जो राष्ट्रपति, संसद और विशेषज्ञों की सभा के चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा, प्रबंधन में सहायता के लिए सर्वोच्च नेता द्वारा चुने गए लगभग 30-40 लोगों की शक्तिशाली परिषद भी होती है। इस सिस्टम का इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। आईआरजीसी, ईरानी फौज के समानांतर और उससे भी अधिक शक्तिशाली संगठन है। उसकी अपनी सेना, नौसेना और एयरोस्पेस विंग हैं।

रईसी को 2017 के चुनावों में हसन रूहानी ने हरा दिया था। रूहानी भी मौलवी थे, लेकिन वे एक व्यावहारिक व्यक्ति थे, जिन्होंने 2015 में परमाणु समझौते पर बातचीत की थी और ईरान पर से प्रतिबंध हटवाए थे। गार्जियन काउंसिल द्वारा बड़ी संख्या में अन्य उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद रईसी ने 2021 का चुनाव जीता। चुनाव में मतदान 50% से कम था। यह तो साफ है कि खामनेई, रूहानी जैसे किसी नेता को राष्ट्रपति के रूप में उभरने नहीं देंगे। पिछले कुछ वर्षों में, महिलाओं के हिजाब-विरोधी आंदोलनों के कारण ईरान घरेलू स्तर पर संघर्षों से जूझ रहा है। 500 से अधिक प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया है और सैकड़ों को या तो जेल में डाल दिया है या वे गुमशुदा हैं। इसके बाद रूढ़िवादी नियमों और महिलाओं पर पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है।

पश्चिमी प्रतिबंधों, सरकारी कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार से ईरानी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा चुकी है। ऐसे में वह चीन और रूस से संबंधों को गहरा रहा है। चीन के द्वारा उससे की जा रही तेल की खरीद से वह अपना अस्तित्व कायम रखे हुए है। ईरान मध्य-पूर्व में एक बड़ी ताकत बन सकता था, लेकिन रूढ़िवादी नेतृत्व के चलते उसने सिस्टम पर घरेलू नियंत्रण का रास्ता चुना। वह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से मध्य-पूर्व में अमेरिका, इजराइल और विभिन्न अरब देशों के खिलाफ गुप्त युद्ध भी चला रहा है। इसी सिलसिले में उसने यूक्रेन-युद्ध में उपयोग के लिए रूस को लड़ाकू ड्रोन की आपूर्ति की थी। लेकिन हाल में ईरान खतरनाक ढंग से अमेरिका और इजराइल से सीधे भिड़ गया है।

ईरान से भारत के हित जुड़े हैं। वह उसके तेल का प्रमुख खरीदार था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने तेल-व्यापार को लगभग समाप्त कर दिया है। 2016 में भारत ने चाबहार बंदरगाह में निवेश के इरादे जताए थे, जिससे उसे मध्य एशिया में पाकिस्तानी नाकेबंदी को दूर करने में मदद मिलती। आगामी दस वर्षों के लिए चाबहार का प्रबंधन करने के अपने हालिया निर्णय से भारत ने संकेत दिया है कि वह ईरान के अपने विकल्प को हाल-फिलहाल तो बरकरार रखना चाहता है।

Date: 23-05-24

Date: 23-05-24

महिला रोजगार की चुनौतियां

संपादकीय

इसके अलावा, 2022-23 की चौथी तिमाही और 2023-24 की चौथी तिमाही के बीच शहरी भारत में कुल महिला कामगारों में नियमित वेतनभोगी नौकरियों वाली महिला कर्मचारियों का हिस्सा 54.2 फीसदी से घटकर 52.3 फीसदी रह गया। पिछले छह साल में यह किसी भी तिमाही में सबसे कम है। इसी दौरान, स्वरोजगार में लगी महिलाओं का हिस्सा 2022-23 की चौथी तिमाही के 38.5 फीसदी से 2023-24 की चौथी तिमाही में बढ़कर 41.3 फीसदी हो गया। इसमें घरेलू उद्यमों में बिना वेतन काम करने वाले लोग भी शामिल होते हैं। ये दोनों घटनाएं संकेत करती हैं कि काम की गुणवत्ता घट रही है। यह देखा गया है कि शहरी महिलाओं में शिक्षा के स्तर बढ़ने से ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ी है जो घर में रहकर घरेलू जिम्मेदारियां संभालना चाहती हैं। महिला श्रम भागीदारी दर अक्सर 20 से 25 साल की महिलाओं में कम रहती है, जो यह संकेत देता है कि शादी या पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से महिलाओं की श्रम में भागीदारी सीमित हो जाती है। जो महिलाएं कोई उत्पादक रोजगार हासिल नहीं कर पातीं, उनके लिए अपने पुरुष साथी के जैसा पर्याप्त वेतन हासिल कर पाना मुश्किल होता है।

स्वरोजगार और पारिवारिक उद्यमों में बिना वेतन वाले रोजगार में बढ़त, जो कि सालाना पीएलएफएस रिपोर्ट में भी दिखता है, इस बात को रेखांकित करती है कि देश में लाभकारी रोजगार के अवसर कम हैं। शहरी रोजगार के मामले में देखें तो कंपनियों ने महामारी के बाद अपने कर्मचारियों को वापस दफ्तर में काम पर बुलाया है, जिसकी वजह से महिलाओं में नौकरी छोड़ने की दर तेज हुई है- महामारी के दौरान घरेलू जिम्मेदारियों में बदलाव की वजह से बहुत सी महिलाओं के लिए काम पर वापस जाना संभव नहीं रह गया। महिलाओं के एलएफपीआर और कार्यबल भागीदारी दर में अच्छी बढ़त के बावजूद शहरी इलाकों में नौकरियों का अपर्याप्त सृजन होने का मतलब यह है कि महिलाओं का बड़ा हिस्सा उत्पादक कार्य अवसरों में समायोजित नहीं हो पाया है, भले ही अच्छी जीविका की तलाश में शहरों में पलायन बढ़ा हो। भारत के श्रम बाजार में महिला-पुरुष खाई हमेशा शैक्षणिक उपलब्धि और पेशेवर कौशल में अंतर की वजह से ही नहीं होती। अक्सर श्रम बाजार महिलाओं द्वारा मांगे जाने वाले कार्य समय के लचीलेपन को मुहैया नहीं करते।

नौकरियों के सृजन में उल्लेखनीय बढ़त से शायद चीजें बदल सकती हैं, जिससे कि कुशल और अर्द्ध कुशल, दोनों तरह के श्रम के लिए मांग बढ़ेगी। सरकार ने कार्यबल में महिलाओं के सहयोग के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में छोटे उद्यमों की भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति भी ऐसी संरचनात्मक अड़चन पैदा करती है जिसका छोटी अवधि में समाधान कर पाना मुश्किल है।

अब रोकिए युद्ध

संपादकीय

अपनी आक्रामक नीतियों के जोर पर इजरायल उस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, जहां उसके पुराने मित्र देश उसका साथ छोड़कर जाने लगे हैं। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने बुधवार को फलस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी, इससे नाराज इजरायल ने इन देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिए। यूरोप के अनेक देश आज भी इजरायल के इतने बड़े समर्थक हैंकि उन्होंने अभी तक फलस्तीन को मान्यता नहीं दी है। कहीं न कहीं इन देशों का यह ख्वाब रहा है कि एक न एक दिन फलस्तीन या गाजा की जमीन पर इजरायल का पूर्ण कब्जा हो जाएगा। अगर इन देशों का ख्वाब अब टूटने लगा है और फलस्तीन को मान्यता देने की स्थितियां बनने लगी हैं, तो यह स्वागतयोग्य है और इससे युद्ध रोकने में मदद मिलेगी। इजरायल-हमास युद्ध रोकना जरूरी है। यूरोपीय देशों में पहली बार युद्ध रोकने के प्रति गंभीरता दिख रही है। ध्यान रहे, पश्चिम एशिया में जारी इस युद्ध में अब तक 36 हजार के करीब लोग मारे गए हैं और 80 हजार के करीब घायल हुए हैं।

युद्ध को रोकने की दिशा में किसी भी प्रयास का हमें स्वागत करना चाहिए। संकेत यही है कि 28 मई के आसपास कई अन्य देश फलस्तीन को मान्यता देंगे। दरअसल, अब ज्यादातर यूरोपीय देश भी युद्ध नहीं चाहते। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संसद में साफ घोषणा की है कि ‘समय आ गया है, हम शब्दों से काम की ओर बढ़ें।’ हमास के पक्ष में या यहूदियों के खिलाफ जाना कतई जरूरी नहीं है, पर युद्ध का विरोध जरूरी है। काश! यह बात इजरायल भी समझ जाए। हालांकि, यूरोपीय देशों के इस कदम से इजरायल नाराज है और अपनी आक्रामक मुद्रा से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कोई दोराय नहीं कि इजरायल की आक्रामकता को अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ही पुष्ट किया है। इन सबके सामूहिक प्रयासों से ही इजरायल के व्यवहार में नरमी आएगी। आतंकवाद का जवाब कदापि आतंक से नहीं दिया जा सकता। फलस्तीन के लोगों को आत्मनिर्णय का मौलिक, स्वतंत्र अधिकार है। इजरायल व फलस्तीन, दोनों को अपने-अपने क्षेत्र में शांति से रहने का हक है। इन दोनों देशों के बीच विवाद के समाधान के बाद ही पश्चिम एशिया में शांति होगी।

भारत सहित लगभग 140 देश फलस्तीन को मान्यता देते हैं। भारत ने अगर यहूदियों को प्यार से सहारा दिया, उनके दर्द को समझा, तो फलस्तीन की कराह सुनने वाले देशों में भी भारतीय आगे थे। आज के दौर में यह बेहद अफसोसनाक है कि फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों- अमेरिका और ब्रिटेन से भी मान्यता नहीं मिली है। ये देश अपने इजरायल प्रेम में फलस्तीनियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। भारत तो 1988 में ही फलस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। विश्व बैंक भी इस बात को मानता है कि फलस्तीन एक राष्ट्र के रूप में जरूरी मानदंडों को पूरा करता है, अत: जहां फलस्तीन के पक्ष में आवाज उठाने की जरूरत है, वहीं इजरायलियों की सुरक्षा से भी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इजरायल पर अगर 7 अक्तूबर को हमला नहीं हुआ होता, तो यह युद्ध न छिड़ता। ताकत और विद्वता से भरपूर इजरायलियों को भी अपनी सुरक्षा के प्रति पूरी तरह आश्वस्त करना होगा। ऐसा करने के लिए अरब दुनिया में आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं बचनी चाहिए। सभी मिलकर अरब दुनिया में शांति के प्रयास करें, तो इससे पूरी दुनिया में अमन-चैन को बल मिलेगा।

Date: 23-05-24

चुनावी हिंसा पर लगी रहे लगाम

दिलीप त्रिवेदी, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )

बहुत जगह मैं चुनाव कराने में भागीदार रहा हूं। पुलिस सेवा के अपने लंबे करियर के शुरू में, जब हम लोग नौकरी में आए ही थे, तब 1980 का चुनाव था, इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आई थीं। एक पुलिस सेवा अधिकारी के रूप में हम लोग पहले बहुत चिंतित रहते थे कि मतदान केंद्र पर कोई समस्या न हो जाए। हिंसा न हो जाए। कहीं गड़बड़ी होती थी, तब लोग मानते थे कि प्रशासन समर्थ नहीं है, इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। फिर एक दौर आया, जब चुनाव आयोग ने कहा कि पुनर्मतदान समस्या नहीं है, जहां भी जरूरी हो, पुनर्मतदान का फैसला किया जाएगा। इस फैसले का बहुत असर हुआ, चुनावी हिंसा घटने लगी। गड़बड़ी करने वालों के बीच संकेत चला गया कि अगर हमने कहीं कोई अनियमितता की, तो हमारी पूरी साजिश नाकाम हो जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इस बूथ पर पुनर्मतदान कराएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन के समय तो यह और भी स्पष्ट हो गया कि जहां भी हिंसा या गड़बड़ी होगी, वहां पुनर्मतदान कराया जाएगा।

नेताओं को भी यह लगने लगा कि मतदान या चुनाव के समय हिंसा से कुछ नहीं होने वाला। राजनीतिक दलों को भी यह एहसास हो गया कि बाहुबल से दादागीरी नहीं चलने वाली। धीरे-धीरे शारीरिक हिंसा बहुत कम हो गई, जबकि एक समय अपराधी बैलेट बॉक्स लेकर भागते थे और गोली चलाने की नौबत आ जाती थी।

जब मैं सीआरपीएफ में डीजी था, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में साल 2013 में चुनाव था। स्पष्ट निर्देश था कि अगर किसी मतदान केंद्र पर मतदान दल नहीं पहुंच पाता है, तो जान को जोखिम में नहीं डालना है। दो-तीन जगह जो बच जाएंगे, वहां बाद में पूरी तैयारी के साथ मतदान करा लेंगे। इसका फायदा यह हुआ कि नक्सल प्रभावित इलाकों में भी बहुत कम हिंसा हुई थी। कहीं भी हिंसक तत्वों को अगर हिंसा का लाभ नहीं दिखे, तो वे हिंसा से बाज आते हैं।

बहरहाल, साल 2024 के आम चुनाव में फिर हिंसा दिख रही है। पहले संभल में हुई, फिर छपरा में हुई। पश्चिम बंगाल में तो लगातार हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अनेक लोगों की यह शिकायत है कि हमारा चुनाव आयोग इस पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा है। ऐसे में, अनेक नेताओं को लगने लगा है कि अगर चुनाव या मतदान के दिन उन्होंने गड़बड़ी की, तो वे बच जाएंगे और चुनाव भी जीत जाएंगे।

इस बार चुनाव चूंकि टक्कर का है, इसलिए हिंसा की स्थिति बन रही है। दूसरी बात, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें भी आ रही हैं। कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। गौर कीजिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को तगड़ी फटकार लगाई है। चुनाव आयोग के इंतजाम पर बड़े सवाल उठे हैं। हिंसक तत्वों तक जो कड़ा संदेश पहुंचना चाहिए, वह शायद इस बार ठीक से नहीं पहुंच रहा है।

अब बमुश्किल दस दिन बाद मतगणना है। मुझे लगता है, जो भी हिंसा होगी, मतगणना के पहले हो जाएगी, उसके बाद हिंसा की आशंका कम है। हां, पश्चिम बंगाल में कुछ इलाके हैं, जहां मतगणना के बाद हिंसा की कुसंस्कृति बन गई है। मतगणना चंद जगहों पर सीमित दायरे या परिसर में होती है और पहले का दौर नहीं है, जब चीजों को छिपा लिया जाता था, कैमरे नहीं हुआ करते थे। आज मीडिया और सोशल मीडिया चप्पे-चप्पे पर मौजूद है। जो भी गड़बड़ी करेगा, उसकी कोई न कोई वीडियो बनाएगा और वह वायरल हो जाएगा। वायरल होने के बाद अपराधियों पर शामत आ जाएगी। अत: मुझे लगता है, अब मतगणना के समय कहीं हिंसा करना बहुत मुश्किल है। आखिर कोई क्यों हिंसा करते दिखकर अपना राजनीतिक करियर खराब करेगा?

हां, कुछ इलाके पहले बिहार, उत्तर प्रदेश में ज्यादा थे और अब पश्चिम बंगाल में ज्यादा हैं, जहां हारने वाले को लगता है कि उसकी दादागीरी नहीं चली, तो वह हिंसा का सहारा लेता है। हार का गुस्सा निकालने का काम बाहुबलियों के इशारे पर महीने-छह महीने तक चलता रहता है। बहुत जगहों पर लोगों को पता चल जाता है कि किसने किसको वोट दिया और इसे लेकर हिंसा होती है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे अनेक ताकतवर नेता रहे हैं, जिन्होंने ऐसी हिंसा का सहारा लिया है। वैसे, ध्यान रहे, ऐसी हिंसा को सिर्फ पुलिस बल या प्रशासन के सहारे नहीं रोका जा सकता, इसे रोकने के लिए बहुत सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। हिंसा वाले इलाकों में समाज को जगाने की जरूरत है। यह देखने की बात है कि चुनावी हिंसा दक्षिण भारत के राज्यों में नहीं होती है, क्योंकि ऐसी हिंसा की निरर्थकता को वहां के राजनीतिक और सामाजिक नेता समझते हैं।

चुनावी हिंसा को पूरी तरह रोकने में हमारी नाकामी के पीछे देश की बंटी हुई राजनीति का भी बड़ा योगदान है। अनेक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है और कानून-व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। कुछ राज्यों में बाहुबली तत्वों को स्थानीय स्तर पर समर्थन मिलता है, जिससे समाज और राजनीति में हिंसा, बाहुबल और अपराध को बढ़ावा मिलता है। मिसाल के लिए, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद थे या बिहार के मोहम्मद शहाबुद्दीन, इनके हारने या जीतने के बाद भी साल भर हिंसा का सिलिसला चलता था। बेशक, ऐसी हिंसा में कमी आई है, पर ऐसी हिंसा के पटाक्षेप के लिए समग्रता में समाज और राजनीति के स्तर पर भी कदम उठाने पड़ेंगे।

यह जरूरी है कि हिंसक तत्वों को किसी भी स्तर पर आगे न आने दिया जाए। पुलिस केवल अपने स्तर पर यह काम नहीं कर सकती, क्योंकि अनेक पुलिस अधिकारी राजनेताओं से जुड़कर काम करने में अपना ज्यादा फायदा देखते हैं, इससे पुलिस बल में गलत संदेश जाता है। किसी अधिकारी को अगर अपराध रोकने के लिए, समाज की सेवा के लिए जान जोखिम में डालने पर सम्मानित किया जाए, तो समझ में आता है, पर जब सियासी किस्म की सेवा के लिए किसी अधिकारी को पुरस्कृत किया जाए, तो पूरी व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है और चुनाव के समय इसका असर दिखता है। अत: चुनावी हिंसा रोकने के लिए ही नहीं, बल्कि चाक-चौबंद चुनाव कराने के लिए भी सबको अपना कर्तव्य निभाना होगा।