22-02-2021 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:22-02-21

Regulate Gatekeepers

Learn from Australian effort to reform the asymmetry between Big Tech and news media

TOI Editorials

A conversation last week between the prime ministers of India and Australia encapsulated a far-reaching development in the regulation of technology and social media companies. Australia’s Scott Morrison discussed with Narendra Modi a legislative bill being considered there: News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code, which aims to correct the power asymmetry between companies such as Google and Facebook, and news media. This intervention is not an isolated instance. Across democracies, legislatures are trying to find ways to curb the power of Big Tech. This is a watershed moment.

Between the US and EU, Google, Facebook, Amazon and Apple have faced recent investigations into potential abuse of monopoly power. EU in December introduced a legislative proposal to regulate “gatekeepers” such as Google to curb unfair competition. The Australian initiative needs to be seen in this context. In December 2017, the Australian government asked its competition commission to conduct an inquiry into digital platforms with special focus on news and journalism. The inquiry concluded that digital platforms are not the “dumb pipes” they profess to be. This description is wholly inconsistent with their revenue models that depend on opaque algorithms to monetise data.

The process culminated in the legislative effort to force digital platforms to enter into contracts to share revenue with news platforms. It is an overdue step. Journalism is a public good and a pillar of democracy. Digital platforms piggyback on its content without sharing the associated costs. The subsequent diversion of advertising revenue has undermined traditional media, particularly regional newspapers. Australia is intervening to restore balance between digital and news platforms, which is indeed the right way forward. But the tactics will vary across democracies.

India presents a unique media market which reflects the country’s diversity. For example, media platforms span multiple languages. Therefore, while the Australian development is of special importance to India, it need not provide an ideal template for the way forward. What is a greater lesson is the attempt to change the existing rules of the game which if left unchecked will undermine democracy. Digital platforms have brought about huge social gains by democratising access. However, their growing size and revenue models have also had adverse effects, such as spread of fake news. It is this fallout that governments are trying to mitigate, to safeguard democracy. But the way in which Facebook abruptly blocked news on its site in Australia, impacting emergency services as well, underlines how ruthlessly Big Tech will resist change.

Date:22-02-21

Impurity Of Tongue

Language of mother, father, foreigner, let our children flourish in all of them

TOI Editorials

International Mother Language Day is celebrated on February 21 to mark the centrality of multilingualism for building an inclusive world, where no child is left behind. With its richness of languages, nowhere is this simultaneously cognitive and romantic project more valid than in India. But while we absolutely must help diversity thrive, that cannot be by any narrow orthodoxy. Parents today are making widely varying language choices for their children, depending upon their different circumstances and desires. Policymakers should not make the mistake of foreclosing any of the choices.

The medium of instruction often comes under flint-eyed scrutiny, in dogmatic campaigns for the mother tongue. But quite apart from the penchant of mother tongue pushing policymakers to send their own children to English medium schools, there are many couples who do not share the same language, and many more who speak different dialects. In such cases why should mother’s tongue get a sexist legup on father’s? Growing millions of parents are also migrants, and they have excellent grounds for schooling their children in the language of a larger belonging and upward mobility, which is usually English in our country.

Psychologist Daniel Kahneman has posited two general systems of thinking, in which the more effortful one is better at higher reasoning, and research has shown that it is this “slow thinking” that is activated by speaking a foreign language. To be clear, this means more analytical thought and less unthinking emotion. In another field of research, linguistic demographers find that bilingualism is now the condition of over half the world’s population. So after diversity, there is hybridity. Much more than us, our children will inhabit multiple languages. We have to understand all this in terms of gains, not loss. Help doors open for them, whichever way they turn.

Date:22-02-21

The Importance of Cultivating Reform

ET Editorials

Prime Minister Narendra Modi was spot on when he said that the Rs 65,000-70,000 crore India spends on edible oil imports is money that could go to the country’s farmers. He also urged the states to encourage crops that suit their agroclimatic conditions and to build the infrastructure farmers need. In fact, if the Centre had acted on these insights before amending the farm bills, a lot of the farmer angst could have been avoided, and reform of agriculture away from excess production of grain to crops in short supply, such as edible oil seeds and pulses, could be accomplished without friction. Reform of something as complex as agriculture, after all, is a process and not just a question of changing some rules and laws.

The PM did well, too, to emphasise the role of physical infrastructure in enhancing the farmers’ income. Farmers need roads to carry their produce to the market. Climate-controlled storage and refrigerated fleets of trucks and rail cars are essential for reducing the wastage/spoilage of fresh produce and achieving greater levels of farm exports. It is surprising, however, that the PM did not emphasise the importance of political courage in carrying out farm sector reform. A vibrant agro-processing industry not far removed from the site of production — just as Amul’s milk processing plants are available within a few hours’ distance from milk collection centres — is a key ingredient of doubling farmers’ incomes. Some rudimentary agro-processing has been commonplace since Neolithic times. However, modern agro-processing calls for a steady supply of stable power. Even after drawing power lines to rural areas, power during the daytime remains unpredictable. Ending the political culture of patronising power theft and free, unmetered connections is the cornerstone of the needed power reform. The lead for this must come from the top.

A stable foreign trade regime for farm produce, functional forward markets, and genuine and transparent risk-transfer mechanisms are also with the Centre. It must walk the talk on these fronts.

Date:22-02-21

Private Enterprise Unlimited

GoI’s game-changing strategic disinvestment policy needs a ministry of privatisation

Arvind Panagariya, [ The writer is professor, Columbia University, US ]

The New Industrial Policy (NIP) 1991 took the first step towards rescuing the Indian economy from the clutches of socialism. The Strategic Disinvestment Policy (SDP) 2021, detailed in Annexure 3 of the budget 2021 speech, promises to be the final step towards achieving this goal.

To fully appreciate the significance of SDP 2021, we must go into post-Independence economic history of India. Prime Minister Jawaharlal Nehru was an avowed socialist. Led by him, Parliament had adopted a resolution to establish ‘a Socialistic Pattern of Society’ in December 1954. A key policy instrument to achieve this objective was to bring a progressively larger share of production activity in the public sector. Being pragmatic rather than ideological, Nehru chose to increase the share of the public sector by increasing its share in investment over time and eschewed nationalisation of private enterprises.

This changed under his daughter, Prime Minister Indira Gandhi. Early in her tenure, she turned into a hard socialist and went on to nationalise all major banks, the entire insurance sector, all coal mines, and some of the larger enterprises in oil refining, steel, copper and textile sectors. Moreover, while Nehru had confined the public sector to heavy industry, she turned every conceivable sector a fair game for its entry.

Though the big wave of nationalisation ended by the 1980s, the addiction to creating public sector enterprises did not. Even the landmark NIP 1991, which eventually ended public sector monopoly in all sectors except railways and atomic energy, failed to restrain enterprising bureaucrats and politicians from adding ever more enterprises to public sector kitty.

The CPSE Curriculum

Though Prime Minister Atal Bihari Vajpayee took the bold step of privatising a number of central public sector enterprises (CPSEs), he, too, was unable to put a lid on the expansion of CPSEs. The total stock of financial investment in the enterprises, which stood at ₹2.3 trillion on March 31, 1998, rose to ₹3.5 trillion on March 31, 2004. This trend continued under the successor UPA government with the total financial investment in CPSEs rising to ₹9.9 trillion by March 31, 2014. According to the latest available estimate, the investment had reached ₹16.4 trillion on March 31, 2019.

It is this history that SDP 2021 proposes to reverse. By putting two nationalised banks and an insurance company on the privatisation list, for the first time, it strikes at the heart of Gandhi era nationalisations. More importantly, it proposes to privatise all CPSEs in all sectors other than four: (1) atomic energy, space and defence; (2) transport and telecommunications; (3) power, petroleum, coal and minerals; and (4) banking, insurance and financial services. Even in these four sectors, SDP 2021 promises to limit the presence of CPSEs to a ‘bare minimum’, meaning that some of them would be privatised.

Bit by bit, CPSEs have acquired presence in all three broad sectors of the economy in the last seven decades: agriculture, industry and services. If SDP were implemented in earnest, GoI would exit the agricultural sector entirely. In industry, it would quit the manufacturing of steel, chemicals and pharmaceuticals, engineering goods, transportation vehicles and equipment, industrial and consumer goods and textiles. In services, the exit list would include trading and marketing, consultancy services of various kind and hotels and tourism.

Production activity in these sectors serves no public purpose. As such, there has never been a good rationale for devoting precious taxpayer money to it. Now that the government has announced its decision to exit these sectors, it must disallow future allocations of taxpayer money to CPSEs in them. Units needing financial resources for restructuring or other purposes must be required to raise them in the market at commercial terms.

Land Not Ahoy!

Sometimes CPSEs sell their excess land to raise financial resources. This, too, should be off limits, since such land is public property and proceeds from its sale are no different from taxpayer money. The policy should be to hive off excess land and auction it for housing or other productive use.

In 1991, implementation of the decision to end investment and import licensing under NIP only required dismantling of the bureaucratic machinery tasked with issuing licenses. In contrast, implementation of SDP 2021 is a complex long-term project.

Going by the experience during the past four years, it stands to reason that the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) is not up to the task. Beginning October 2016, the Cabinet has given approval for privatisation to multiple lists of CPSEs. But DIPAM is yet to open its account on this score. It has not been able to privatise even listed CPSEs in which the government stake is less than 60%. This failure can hardly be explained by appeal to fears of future investigation by vigilance agencies, since the task involves merely offloading 10 percentage points or fewer shares at the listed price in a transparent manner.

Given the importance of implementing the SDP 2021 and the magnitude of the task, GoI cannot leave the task to DIPAM officials. Instead, it must appoint a separate ministry of privatisation with a technocrat of unimpeachable integrity to head it.

Date:22-02-21

दुनिया को राह दिखाता फ्रांस

शंकर शरण, ( लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

फ्रांसीसी संसद ने हाल में ‘गणतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने का विधेयक’ पारित किया है। इसका उद्देश्य आम मुसलमानों को रेडिकल यानी चरमपंथी इस्लाम से दूर रखना है। इसमें मस्जिदों को बाहरी धन लेने से रोकना, मुस्लिम बच्चों को भूमिगत इस्लामी प्रशिक्षण स्थलों में भेजने से रोकना, डॉक्टरों द्वारा मुस्लिम लड़कियों को ‘कुंआरी होने का प्रमाण’ देने पर रोक लगाने जैसे प्रविधान हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे ‘इस्लाम पर हमला’ करार दिया है। वहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पुतले जलाए गए। इस बीच अहम सवाल यही है कि क्या राज्य या सरकार जिहादियों और अन्य पक्षों के बीच तटस्थ बने रहें? यदि राज्य निर्विकार हो जाए तो संविधान को अंगूठा दिखाते हुए इस्लामवादी पूरे देश को शरीयत से चलने पर विवश करेंगे। यूरोप में कई स्थानों पर यह दिखने भी लगा है। केवल मुस्लिम देश ही नहीं, लोकतांत्रिक देशों में भी मुस्लिम दबदबे वाले इलाकों में अन्य धर्मों के त्योहार मनाने से रोका जाता है। हर कहीं शरीयत थोपने की जिद राजनीति है, किंतु मैक्रों के अनुसार, ‘इस्लाम पर बहस में हम प्राय: किंतु-परंतु करने लगते हैं। हर आतंकी हमले के बाद यही होता है।’ फ्रांसीसी अवधारणा ‘लयसिटे’ यानी सेक्युलर नीति पर गलतफहमी भी उसका उदाहरण है। इसके तहत वहां किसी भी धर्म की आलोचना और खिल्ली उड़ाने तक का अधिकार है। फ्रांस में चर्च के वर्चस्व के प्रतिरोध में ही यह अवधारण उत्पन्न हुई थी। उसी के बाद वहां तर्क, विज्ञान और स्वतंत्रता का विकास हुआ। फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली अब्दो ने मुहम्मद साहब के कार्टून छापने के दशकों पहले से ईसा मसीह के असंख्य कार्टून भी प्रकाशित किए।

वस्तुत: ऐसे मुसलमान भी हैं जो इस्लाम की आलोचना करना चाहते हैं, परंतु उन्हें भी भय से मौन रहना पड़ता है। आज 80 प्रतिशत फ्रांसीसी मानते हैं कि उन पर खतरा है। गत वर्ष एक शिक्षक सैम्युल पैटी की गला काटकर हुई हत्या उसी क्रम में है। किसी प्रतिवाद के लिए न्यायालय जाने के बजाय शरीयत के लिए हत्याएं करना राष्ट्रीय संस्कृति पर खुली चोट है, लेकिन इसे रोकने के उपायों को ‘मुसलमानों को दबाने’ की कोशिश कहा जा रहा है। इस चुनौती के समक्ष फ्रांस अपना सेक्युलरिज्म बचाने की कोशिश कर रहा है। रोचक यह कि फ्रांस में इस्लामी नेता सेक्युलरिज्म के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जबकि भारत में ऐसे ही नेता सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं। कारण यही कि भारतीय नीतियां इस्लामपरस्त हैं। डॉ. आंबेडकर ने स्वयं कहा था कि भारतीय संविधान धार्मिक आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव करता है। इसीलिए यहां इस्लामी नेता सेक्युलरिज्म की रट लगाते हैं, जबकि फ्रांस में सेक्युलरिज्म को चुनौती देते हैं। वे जिहादी हमलों का दोष भी सेक्युलरिज्म को देते हैं। जिहादियों द्वारा शार्ली अब्दो के अधिकांश पत्रकारों को मार डालने का दोष उस पत्रिका पर ही मढ़ा गया। यहां भी मुंबई आतंकी हमले के बाद संसद में कहा गया कि यदि भारत इजरायल और अमेरिका के प्रति झुकाव रखेगा तो ऐसे हमले होंगे ही। अमेरिका में भी 11 सितंबर के हमले के बाद कइयों ने कहा कि यह तो होना ही था।

वस्तुत: लंबे समय से यूरोप में बहुलवाद की स्वीकृति के कारण तमाम इस्लामी रीतियों को छूट मिलती रही, लेकिन धीरे-धीरे हर कहीं महसूस किया गया कि इससे समाज में बहुलता के बजाय शरीयत का दबदबा क्रमश: बढ़ा। इस्लामी समूहों ने स्थानीय संस्कृति स्वीकारने के बदले हर बात में इस्लामी मान्यताएं लादने की नीति रखी। इसके लिए अविराम मांगें, शिकायतें और हिंसा उनका आम व्यवहार है। तुष्टीकरण ने संतुष्ट करने के बजाय उनकी उग्रता ही बढ़ाई है। इस चलन का एक कारण इस्लामी इतिहास और सिद्धांत के प्रति सार्वभौमिक अज्ञान भी है। जिनका मुकाबला करना है, उन्हीं से पूछ-पूछ कर चलने की नीति अधिकांश सरकारों ने अपना रखी है। वे ‘उदार’ मुसलमान नेताओं को ढूंढते हैं, पर प्राय: छल के शिकार होकर और जमीन दे बैठते हैं। फिर अपनी भूल छिपाने के चक्कर में नई-नई भूलें करते हैं। इस तरह, जिहाद इंच-इंच बढ़ता, जीतता है और काफिर तिल-तिल मरते, हारते हैं। भारत इसका क्लासिक उदाहरण है। दशकों पहले ही एक तिहाई देश इस्लाम को देकर भी उसे संतुष्ट करने के बजाय बाकी पूरा देश दांव पर लग गया है।

इसका कारण यही है कि लोकतांत्रिक देशों के नेता और बुद्धिजीवी आदि जिहाद के इतिहास से पूर्णत: अंधेरे में रहते हैं। अपनी इकहरी नैतिकता के चलते पूरी समस्या को समझ नहीं पाते। इसीलिए, धीरे-धीरे सभी लोकतांत्रिक देशों में इस्लामी दबदबा बढ़ा। फ्रांस ने अभी समझना ही शुरू किया है कि उनके देश में एक ‘विशेष वर्ग’ है, जो देश में मिल-जुल कर नहीं रहना चाहता। लिबरल बुद्धिजीवी भी फ्रांस में ‘मुसलमानों को निशाना बनाने’ की शिकायत करते हैं, जबकि विपरीत निशाने को नजरअंदाज करते हैं। आखिर जितने मुसलमान किसी यूरोपीय देश या अमेरिका में हैं, उतने ही प्रतिशत हिंदू या बौद्ध भी हैं, किंतु ये किसी देश में कभी समस्या नहीं बनते। हर कहीं राजनीतिक इस्लाम दूसरों को निशाना बनाता है, जिसे रोकने के उपाय करने की कोशिश को मुसलमानों को परेशान करना कहा जाता है। वस्तुस्थिति यह है कि हरेक गैर-मुस्लिम देश में अधिकांश मुस्लिम नेता अलगाववादी भावना से चलते हैं। वे पूरे देश पर नियंत्रण या उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना कर शरीयत की मांग उसी का अंग है। यह धर्म नहीं, राजनीति है।

नि:संदेह मुसलमानों के विरुद्ध आम संदेह अनुचित है, किंतु इसे खत्म करने में मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है। पहले उन्हें इस्लाम की घोषित काफिर-घृणा को सचमुच बंद करना होगा। ‘इस्लामोफोबिया’ की शिकायत झूठी है, क्योंकि खुद मुसलमान भी स्वतंत्रतापूर्वक उसके बारे में बोलने से डरते हैं। तमाम इस्लामी नेता धमकी की भाषा बोलते हैं। सेक्युलरिज्म एकतरफा नहीं चल सकता। फ्रांस में लयसिटे और इस्लाम की कशमकश इसी बात पर है। आज नहीं तो कल, इस्लाम की इस मूल टेक को खंडित करना ही होगा कि उसे पूरी दुनिया पर शासन का अधिकार है। इसके बाद ही समान सहजीवन का रास्ता खुलेगा।

Date:22-02-21

अधिकरणों को ‘पहली अदालत’ के रूप में बदलने की जरूरत

मशेखर सुंदरेशन, ( लेखक अधिवक्ता एवं स्वतंत्र परामर्शदाता हैं )

अधिकरण (ट्रिब्यूनल) और उसकी प्रासंगिकता को लेकर होने वाली बहस फिर से लौट आई है। कुछ अधिकरणों को बंद करने और उनका अपील न्याय-क्षेत्र उच्च न्यायालयों के सुपुर्द करने वाले एक मसौदा कानून की चर्चा है। बदलाव का यह दौर कहीं अधिक बारीक एवं संश्लिष्ट नीतिगत सुधारों का एक बेहतरीन मौका भी है। नब्बे के दशक से ही अपील अधिकरणों का प्रसार होता रहा है जो असल में नियामकों का ही प्रसार है। इसके पीछे सिद्धांत यह रहा है कि जहां भी बाजार दिखे, वहां पर एक नियामक बना दो। और जहां भी नियामक हो वहां पर एक अपील अधिकरण बनाओ। वैसे नब्बे के दशक में गठित कुछ अधिकरणों ने उल्लेखनीय काम किया है। प्रतिभूति बाजार में गठित प्रतिभूति अपील अधिकरण (एसएटी) और दूरसंचार क्षेत्र में बना दूरसंचार विवाद निपटान अपील अधिकरण (टीडीसैट) कुछ शानदार उदाहरण हैं।

सैट के न्यायाधिकार का विस्तार समय के साथ वित्तीय क्षेत्र में व्यापक क्षेत्र तक हो चुका है। अब यह बीमा एवं पेंशन क्षेत्रों के नियामकों के फैसलों के लिए एक अपील अधिकरण बन चुका है। टीडीसैट सेवा प्रदाताओं के बीच भी खड़े होने वाले विवादों के समाधान का एक कारगर प्लेटफॉर्म है। वैधानिक अधिकार के तौर पर कानून से जुड़े मसलों पर इन अधिकरणों के फैसलों के खिलाफ अपील अमूमन सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है।

कुछ साल पहले उठाए गए एक कदम के तहत विभिन्न अपील अधिकरणों को दूसरे अधिकरणों में मिला दिया गया था। मसलन, प्रतिस्पद्र्धा अपील अधिकरण का विलय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील अधिकरण में कर दिया गया था। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस अधिकरण का विलय किया गया, उसके सदस्यों को अंतरित अधिकरण में शामिल नहीं किया गया।

अब फिर से चार अधिकरणों को खत्म किया जा रहा है और उनके अपील अधिकारों को उच्च न्यायालयों के सुपुर्द किया जा रहा है। कानून में एक अपील न्यायाधिकार को बनाए रखना और वह भी उच्च न्यायालयों के भीतर अपने आप में एक बढिय़ा कदम है। यह महत्त्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय नियामकों के स्तर से उपजे मुकदमे संभालते हैं। आज किसी भी तरह के नियामकीय मुकदमे को देखे बगैर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का समूचा न्यायिक करियर बीत सकता है लेकिन उन्हें ही सर्वोच्च न्यायालय में जाने पर ऐसे मुकदमों का निपटारा करना होता है।

जहां अधिकरणों का न्यायक्षेत्र उच्च न्यायालयों में समाहित हो सकता है लेकिन एक और समानांतर बुनियादी सुधार काफी अहम है। अधिकरण अभी तक अपील निकाय बने रहे हैं। टिप्पणीकार उनकी सक्षमता पर टिप्पणी करते रहते हैं लेकिन वे इन विवादों की शुरुआती सुनवाई करने वाली ‘अदालतों’ यानी नियामकों की खराब क्षमता को नहीं देखते हैं।

हमारे नियामकों का ढांचा ऐसा बना है कि उसमें राज्य की शक्तियों का उदार सम्मिलन होता है-कानून निर्माण (विधायी), प्रशासन (कार्यपालिका) और अद्र्ध-न्यायिक क्रियाकलाप (न्यायपालिका)। नियामक बनाने वाले हरेक कानून ने नियामकों को एक दीवानी अदालत की शक्तियां दी हुई हैं लेकिन दशकों के अनुभव के बावजूद वे अपने आचरण में न्यायिक होने से चूक जाते हैं।

आप किसी पुलिस अधिकारी से एक असरदार मजिस्ट्रेट भी होने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। न्यायिक क्रियाकलाप कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं संतुलन रखने का काम है। अगर उसी संगठन से दोनों ही भूमिकाएं निभाने की अपेक्षा की जाती है तो फिर शक्तियों के पृथक्करण का मूल सिद्धांत ही धराशायी हो जाता है। एक ऐसे खेल की कल्पना करें जिसमें एक ही शख्स खिलाड़ी और अंपायर दोनों है। यह अनुचित होने के साथ बेहद बोझिल भी होगा। अगर अधिकरणों को पहले स्तर की अदालत बना दिया जाता है और उनकी अपील शक्तियों को उच्च न्यायालयों के सुपुर्द किया जाता है तो फिर एक दूरगामी नियामकीय आदर्श पहुंच के भीतर आ जाएगा। ऐसा कदम पहली नजर में अद्र्ध-न्यायिक निर्णय के दूषित तरीके को साफ करेगा। एक ही संगठन अभियोजक, जांचकर्ता और न्यायाधीश बनकर रह जाएंगे। अगर एक नियामक को अधिकरणों में सुनवाई करनी है और एक काबिल जज को जरूरी दखल की गुणवत्ता के बारे में संतुष्ट करना है तो इससे जांच एवं नियामकीय प्रवर्तन की गुणवत्ता तेजी से सुधरेगी। ब्रिटेन में यही मॉडल लागू है जिसमें ‘ऊपरी अधिकरण’ एक सुनवाई अदालत है, न कि एक अपील अदालत।

शक्तियों का वास्तविक पृथक्करण अधिकरणों को सही मायनों में नियंत्रण एवं संतुलन का माध्यम बनाएगा। आज नियंत्रण एवं संतुलन एक अपील की शक्ल में होने से नियामकों की कृपा पर निर्भर करता है और इसकी सफाई में अधिकरणों को अपना समय एवं ऊर्जा लगानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में पैसा एवं सामथ्र्य रखने वाले लोग ही अपील कर सकते हैं। इससे न्यायशास्त्र का विकास प्रभावित हो सकता है। अगर एक नियामक को किसी स्वतंत्र न्यायाधीश को प्रथम दृष्टया किसी मामले में संतुष्ट करना हो तो कार्य की गुणवत्ता नाटकीय रूप से बेहतर होगी।

कानून एवं तथ्य से जुड़े सवालों पर अधिकरणों के खिलाफ अपील उच्च न्यायालयों में की जा सकती है। उच्च न्यायालयों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का कोई भी वैधानिक अधिकार देने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक कानून से जुड़े मसले के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर सकता है। पहला नियामकीय हस्तक्षेप किसी कार्यकारी नियामक के हाथों सौंपे जाने के बजाय खुद ही एक न्यायिक निकाय की पहल पर होगा, लिहाजा इसके नतीजे अधिक संतोषजनक होंगे और उसकी अधिक संजीदगी भी होगी।

लेकिन लागू करने के लिहाज से यह सबसे मुश्किल सुधार होगा क्योंकि इसके लिए नियामकों को अपनी जमीन गंवाने के लिए तैयार होना होगा।

Date:22-02-21

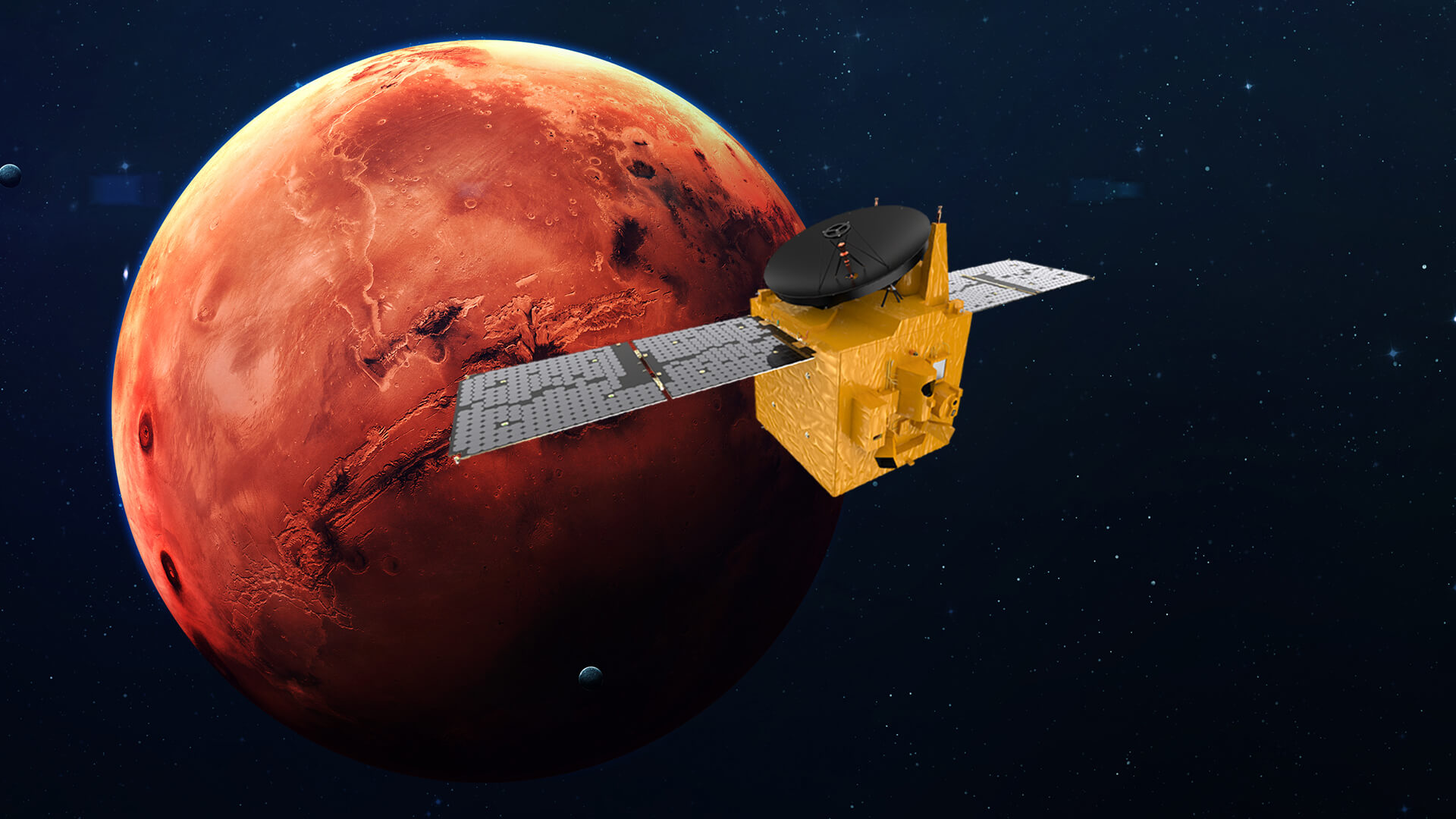

मंगल पर फिर नासा

संपादकीय

मंगल पर इंसानों की कामयाबी का सिलसिला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वह सुखद और उत्साहजनक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का रोवर शुक्रवार को मंगल अर्थात लाल ग्रह की सतह पर सुरक्षित उतर गया और धरती पर अनमोल वीडियो भेजने शुरू कर दिए। रोवर द्वारा बनाए गए उच्च गुणवत्ता के वीडियो से कुछ तस्वीरें निकाली गई हैं, जिनमें मंगल की सतह दिखाई पड़ रही है। वैज्ञानिकों ने सतह का अध्ययन शुरू कर दिया है। यह जानने की कोशिश होगी कि क्या मंगल पर कभी जीवन था। यह खोज दिलचस्प ही नहीं, बल्कि इंसानों के लिए उपयोगी भी है। मंगल को सही प्रकार से जानने के बाद ही अगले ग्रहों की खोज में ज्यादा तेजी आएगी। नासा के ताजा अभियान की शुरुआत 30 जुलाई को हुई थी। अमेरिका के फ्लोरिडा में केप केनावेरल अंतरिक्ष सेंटर से मंगल की ओर यात्रा करते हुए यान ने 47.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की है। उसके रोवर का मंगल की सतह पर सही ढंग से उतरना यकीनन एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक कामयाबी है। यह मंगल पर भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा रोवर है और इसकी तकनीकी क्षमता-दक्षता भी बहुत ज्यादा है।

यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नौवां मंगल अभियान है, जिसकी शुरुआती सफलता से वैज्ञानिक बहुत उत्साहित हैं। नासा की यह सफलता भारत के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि नासा पर रोवर उतारने में सबसे प्रमुख भूमिका भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक स्वाति मोहन की है। वह एक साल की उम्र में ही अमेरिका चली गई थीं और यह उनकी प्रतिभा का ही प्रमाण है कि नासा जैसे अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने उन्हें रोवर की कमान सौंपी है। नासा में काम करने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिकों का प्रतिशत अभी भले एक प्रतिशत के आसपास हो, पर उनकी हैसियत अच्छी है। स्वाति मोहन अमेरिका ही नहीं, भारत के लिए भी प्रेरणास्रोत हैं। इस अभियान के तहत मंगल से छोटी चट्टान या मिट्टी लाने की कोशिश होगी। यदि यह अभियान पूर्ण सफल होता है, तो भारतीयों के गौरव में भी वृद्धि होगी और इससे भारत के मंगल अभियान को भी बल मिलेगा।

वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कभी मंगल ग्रह पर जीवन रहा भी था, तो तीन से चार अरब साल पहले रहा होगा। शायद तब इस लाल ग्रह पर पानी बहता था। मंगल की सतह और मिट्टी के अध्ययन से असली रहस्य खुलेगा। यह अभियान अमेरिका की वर्षों की मेहनत का नतीजा है। मंगल हम मनुष्यों का एक पुराना सपना है, वहां पहुंचने या उसे जानने के लिए करीब 50 अभियान चले हैं या चल रहे हैं। अमेरिका के अलावा, रूस, भारत, चीन, यूरोपीय यूनियन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और जापान भी मंगल के लिए प्रयासरत रहे हैं। बेशक, मंगल की परिक्रमा करने वाले यानों की तुलना में मंगल पर उतरने वाले रोवर से ज्यादा उम्मीद है। भारत को इस दिशा में अभी लंबा सफर तय करना है। भारत ने मंगल की परिक्रमा के लिए मंगलयान नवंबर 2013 में प्रक्षेपित किया था, जो सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। वह अभियान पूरी तरह से सफल रहा था और दुनिया का सबसे सस्ता व एशिया का सबसे पहला मंगल अभियान था। इसरो ने स्पष्ट कर दिया है कि मंगलयान-2 पर काम चल रहा है, लेकिन चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण वर्ष 2022 के बाद ही उसकी योजना साकार होगी।