18-05-2020 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

The Economy Needs More Stimulus

ET Editorials

The stimulus measures announced by the government in five tranches are a mix of immediate relief, regulatory changes and some structural change. These are welcome as they are. However, the economy needs something more: a big step-up in demand. What is the point of throwing a lifeline to a drowning man, if he is to be left tottering on the edge again? The government has left room for more expenditure, making much of the stimulus announced so far by means of leveraging of bank finance through strategic guarantees and subsidies from the exchequer, rather than straight away through budgetary subventions.That room must be used to invest in large measure —in a massive expansion of the healthcare infrastructure, in building, perhaps, a new town or two. Also developing a corporate bond market brooks no delay.

Even before the COVID pandemic hit us and the lockdown killed economic activity, the economy had been slowing, suffering from low levels of capital formation. Also, the banking sector had ceased to mediate capital, constrained by both a pile-up of bad loans and a penal culture attending on banking risk with minimal confidence in GoI’s reported assurances of a cultural change. The stimulus does not address these problems directly. True, the provisions for guaranteed investment in investment-grade bonds of finance companies, and partially guaranteed investments in sub-prime debt instruments of finance companies and small business has a limited potential to create some tradable debt. But this is not nearly enough. An RBI-funded, state-sponsored vehicle must pick up debt issued by AA- or BBB-rated companies, to create volumes and create a culture of trading, instead of holding the debt to maturity, as happens now.

Inviting Indian industry into flights to outer space will not create tangible investment in the short term. That calls for determined completion of stalled real estate and infrastructure projects, and new large projects. Such investment will create the demand that all levels of industry need, to create jobs, income, taxes and investor confidence.

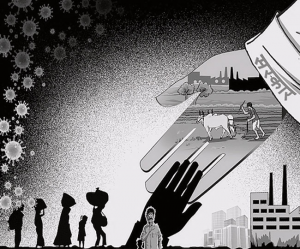

Underwhelming

Government response to economic distress caused and accentuated by coronavirus crisis needs to be far bolder than it is.

Editorial

Seen against the scale of economic distress, and expectations raised by the prime minister’s announcement of a Rs 20 lakh crore package, the measures announced by the finance minister over the past few days have been underwhelming, to say the least. As things stand, the actual and immediate fiscal outgo works out to just around 1 per cent of GDP — a pittance — to alleviate the distress unfolding across the country. A crisis of this magnitude needs to be tackled at multiple levels — relief for the most vulnerable, support to specific sectors, short-to-medium term measures to boost demand, and structural reforms. But, so far, the government’s response has centred around only providing some relief measures, extending liquidity to select sectors, and stating its intent to push through contentious pieces of reform. Direct demand-side support has been minimal. This signals a disappointing under-appreciation of the risks to the economy.

The measures to alleviate the suffering of the vulnerable are too little, and in many cases, too late. Expanding the provision of foodgrain through the public distribution system is welcome. But the delay in pushing through the portability of benefits is not. By the government’s own admission, this process will take months. Perhaps a better alternative would be to universalise the PDS temporarily. Cash transfers of Rs 500 are simply inadequate to tide over this period of crisis. The JAM trinity could have also been utilised more effectively, and more imaginatively, to provide short-term income support. And while increasing allocation to MGNREGA is the right step, the number of days of work provided should also have been increased. Announcements aimed at alleviating the pain in other parts of the economy have been too few, comprise largely of contingent liabilities, entail very little actual fiscal outgo. While government finances are constrained, adherence to fiscal conservatism at a time when governments across the world, even those ideologically committed to conservatism, are loosening their purse strings, is a let-down. Considering that, of the four engines of growth, only government spending can drive economic activity as this stage, this was the time to ramp up spending. On the question of reforms, the announcements so far mostly spell out the government’s intent. Surely, for issues that have been on the policy agenda for years, the details of what is being done, and how, should have been worked out by now. All this only suggests that the 50-day lockdown period has not been effectively used by the government to firm up its plans.

As this health crisis is likely to play out over the coming months, there is an argument for the government to keep the power dry — for the unknown unknowns that may yet come. But, on the other hand, the longer the delays in dealing with the problems, the more severe will be the consequences, and greater the intervention needed. This pandemic has led to both demand and supply side shocks. Given the scale of disruption, far greater policy support is required than has been visible over the last five days.

Date:18-05-20

The Taiwan Question

Delhi’s decision must be based on a pragmatic appreciation of issues involved. It must find a middle path.

Editorial

As the World Health Assembly convenes this week virtually, there is a raging political battle over the question of inviting Taiwan to join the discussion as an observer. The Assembly brings together the ministers from all the member-states of the World Health Organisation. Proponents point to Taiwan’s success in dealing with the coronavirus and its role in contributing to international cooperation against the COVID challenge. China, however, has been adamant in its refusal to let Taiwan attend the meeting. Taiwan points to the fact that it had participated in WHO meetings from 2009 to 2016. Chinese position on Taiwan’s participation in the WHO deliberations has changed after a pro-independence party was elected to power in 2016. Taiwan argues that the WHO should be focused on promoting global health and it should not exclude an important territorial entity on political considerations.

For Delhi, this is not an abstract debate about Taiwan. India is all set to be elected as the chairman of the executive board of the WHO this week, for the next three years. The board’s responsibility is to advise and facilitate the Assembly’s work. Taiwan’s participation is likely to come up for discussion at the WHA this week. Many of India’s partners, including the US, Japan, Australia, New Zealand, with whom Delhi has been actively coordinating its international response to the COVID crisis, are calling for Taiwan’s presence in the WHO deliberations. Both India’s Western partners as well as Beijing are said to be pressing India to support their respective positions.

Whatever might be Delhi’s eventual choice on the Taiwan question, it should not be made either out of peevishness or fear. For some in Delhi, this is a good moment to pay back China in the same coin. They point to repeated Chinese efforts in the last few months to get the United Nations Security Council to discuss the Kashmir question. If Beijing does not respect “One India policy”, they ask, why should Delhi blindly follow a “One China” policy? Others, however, point to the dangers of upsetting China, especially when the bilateral relations are going through a difficult phase and military tensions on the border are rising. These approaches err in one or the other direction. Delhi has never recognised Taiwan as a separate nation and there is no basis for conflating Taipei’s presence as observer at WHO proceedings with India’s consistent “One China” policy. At the same time, Delhi can’t afford to cede to Beijing a veto over its approach to multilateral issues. A sensible middle path for India would lie in the apolitical appreciation of the specific technical issues involved and an objective merit-based decision.

Farm gate in focus

Move to amend the Essential Commodities Act is fraught with risks

Editorial

The Centre’s objective of using the COVID-19 crisis to usher in an Atmanirbhar Bharat saw Finance Minister Nirmala Sitharaman focus Friday’s tranche of announcements on farm sector reforms. The centrepiece was a ₹1-lakh crore fund to finance agriculture infrastructure projects at the farm gate and produce aggregation points. Given that the lack of adequate cold-storage facilities continues to extract a high price on farmers and the agrarian economy by way of post-harvest losses, especially in perishables, the targeted outlay is a welcome step. The decision to channel the funds to agricultural cooperatives, farmer producer organisations, rural entrepreneurs and start-ups is also encouraging as it lays the onus of creating the appropriate infrastructure or logistics solution largely on the principal beneficiaries, the farmers themselves. The Minister also unveiled a ₹10,000 crore scheme to promote the formalisation of micro food enterprises. Suggesting a cluster approach focused in different regions on signature produce, Ms. Sitharaman said the goal was to assist unorganised enterprises in scaling up food safety standards to earn the products certification and build brand value. The package, though, may be more beneficial in the longer term than providing any immediate relief from the lockdown-exacerbated distress in the rural hinterland.

Crucially, the Minister also announced three reform proposals that are ostensibly aimed at enabling better price realisation for farmers by removing restrictions and facilitating enhanced marketing freedom. These include amendments to the 1955-vintage Essential Commodities Act that would effectively hollow out the legislation by deregulating cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onions and potato. While the Economic Survey, in January, had recommended jettisoning the “anachronistic” Act, the law has nonetheless remained a vital tool in the government’s armoury for protecting consumers from irrational volatility in the prices of essentials by tamping down on black marketeers and hoarders. While the Act’s provisions do have scope for an overzealous bureaucracy to harass even an honest exporter, who may have paid a fair price to the farmer and stocked produce for shipment overseas, total deregulation for foodgrains is fraught with the risk of future inflationary food price spikes. The other two proposals are also of concern. While one seeks to bypass the APMC regime through a central law that would allow farmers the freedom to sell across State borders, the other proposes a framework for farmers to enter into pre-sowing contracts that would purportedly help assure them of offtake volumes and prices. Both the changes, once enacted, could privilege market forces without necessarily safeguarding food security. Surely, it would be in no one’s interest to throw the baby out with the bathwater.

Date:18-05-20

Labour rights are in free fall

By suspending labour laws, States are exploiting the unique opportunity provided by the national lockdown

Anamitra Roychowdhury , [ Anamitra Roychowdhury teaches at the Jawaharlal Nehru University and is the author of the book, Labour Law Reforms in India: All in the Name of Jobs ]

As India slowly attempts to lift its nationwide lockdown, under compulsion of reviving the economy, labour rights are disappearing at an astonishing pace. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat, which are States ruled by the Bharatiya Janata Party, took the lead in suspending crucial labour laws for varying lengths of time.

Undemocratic introduction

This strategy visualises effecting an economic turnaround through improvement of India’s rank in the “ease of doing business” index, thereby attracting foreign direct investment (FDI) and enthusing domestic private capital. Flexible labour and environmental laws are key instruments through which improvement in ranking is sought (incidentally, India’s rank jumped from 130 in 2016 to 63 in 2019).

Such thinking forms the core of the ‘Make in India’ programme; therefore, elements of labour law dilution are already visible in the four labour codes aimed at consolidating 44 central labour laws (these are on wages, industrial relations, social security and occupational safety, health and working conditions). However, what is surprising is the undemocratic manner, by promulgating ordinances and notifying rules, in which labour rights are suspended without tripartite discussion.

The continuity in direction of policy, although more vigorously pursued now, is obvious: for instance, consider the extension of a work day up to 12 hours. It is argued that this would address the problem of labour shortages at a time when social distancing is the norm. Interestingly, draft rules on the Code on Wages, 2019 already proposed extension of a workday by one hour (from eight to nine hours) when the novel coronavirus pandemic was nowhere on the horizon. Further, even though working hours are extended, there is no provision for overtime pay in Madhya Pradesh and Gujarat (although such provisions are available in Uttarakhand, Haryana, Rajasthan and Himachal Pradesh).

Shades of an agenda

Next, take the U.P. ordinance that shockingly exempts employers from complying with the Minimum Wages Act 1948. However, the Code on Wages, 2019 makes a distinction between national minimum wage (calculated on the basis of an objective formula) and national floor wage (without providing a methodology to calculate it). This was done on purpose, for the minimum wage calculated by a government-appointed committee in 2018 was ₹375 per day, whereas, the national floor wage in the same year was a mere ₹176 per day; however, State governments, under the wages code, are directed to set their minimum wages only above the national floor wage. Thus, States, vying for private investments, would essentially consider the national floor wage, and this in effect would dilute the idea of minimum wage.

Additionally, the U.P. ordinance also exempts employers from complying with the Industrial Disputes Act 1947. Therefore, employers can hire and fire workers at will; however, employers even now are allowed to offer “fixed-term” employment without any restrictions on the number of renewals. Hence, firms hardly face any problem in adjusting their workforce.

Now check the M.P. ordinance which exempted factories employing less than 50 workers from regular inspections and allowed third-party inspections. Again the wages code severely eroded the inspection mechanism by snatching away the power of inspectors to conduct surprise checks. Even when violations in law are detected, they are mandated to advise, provide information and facilitate employers to comply with the law; in fact, they are now called inspector-cum-facilitator.

The M.P. ordinance further states that for new establishments, provisions guiding industrial dispute resolution, strikes/lockouts and trade unions would cease to operate. This is in line with the Industrial Relations Code, 2019, which proposes to raise the membership threshold of a trade union from 15% to 75% of the workforce in an establishment, for it to be recognised as the negotiating union.

Therefore, it seems the novel coronavirus pandemic simply provided a window to aggressively fulfil the long-term agenda of diluting labour rights. This becomes evident from the length of suspension of these labour rights — which vary from 1,000 days (M.P.) to three years (U.P.). Surely there is no basis to expect that the impact of the lockdown will stretch for so long and it appears that State governments are competing to project themselves to be investor-friendly.

But will such suspension of labour rights, aimed at reducing labour cost, stimulate private investment and ensure recovery? Past experience does not inspire confidence. The Reserve Bank of India, for some time now, has single-mindedly designed policies that reduce the cost of borrowing capital, but this has clearly failed to unleash animal spirits. Further, reductions in corporate tax in September 2019 made no impact in boosting private capital and reviving growth in subsequent quarters. Actually, banking on private investment for economic recovery when the economy is wrapped in acute uncertainty is essentially futile. This is easy to understand: for example, home buyers, once uncertain about completion of a housing project, will never evince interest even if flats are offered at dirt-cheap rates accompanied by additional benefits. Private agents wait and watch for a predictable environment before committing their money and, therefore, cannot be the principal agent for guiding an economy caught in a downward spiral.

Issue of timing

Finally, consider the timing of labour rights suspension. Although industry associations and government are projecting these changes as necessary for enticing FDI relocating from China, this is only a cover for the unique opportunity provided by the lockdown. In other times, such a violent attack on the fundamental rights of workers would lead to widespread protests and massive strikes. Both instruments are toothless now; protests are prohibited by lockdown rules and strikes are meaningless when production days are lost anyway. However, this exposes the authoritarian nature of the state, and every section of society must come together to protect the rights of workers. This is essential for destroying the rights of one section of society makes the rights of other sections of society vulnerable as well. For example, the plight of migrant workers will now spread to the working class as a whole, and industrial accidents such as the ones in Bhopal and Vishakhapatnam could engulf larger sections of society. It is time we see these interconnections and resist unitedly.

रोजगार के द्वार खोलने वाला दांव

जीएन वाजपेयी , ( लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं )

हाल में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं। इस बदलाव की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वह न केवल देश भर में फैले राज्य के सभी प्रवासी मजदूरों को वापस लाएंगे, बल्कि उन्हें रोजगार भी दिलाएंगे। राज्य में तीन वर्षों तक श्रम कानूनों को निलंबित किया जाना भी प्रशासन की इसी तैयारी का हिस्सा मालूम पड़ता है ताकि लौटकर आने वाले ये कामगार किसी काम-धंधे में खप सकें। माना जा रहा है कि करीब दो करोड़ ऐसे श्रमिक उत्तर प्रदेश लौटेंगे जिनके लिए रोजगार की भी कुछ व्यवस्था करनी होगी। कई लबालब भरी रेलगाड़ियों में तमाम मजदूरों की तो वापसी हो भी चुकी है। उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी बड़ी संख्या में मजदूर लौट रहे हैं ।

आपने शायद कभी इस पर गौर न किया हो, लेकिन किसी खेत से आपकी थाली तक भोजन उपलब्ध कराने के पीछे बाकायदा एक पूरी कड़ी काम करती है। यह कड़ी है वैश्विक खाद्य आपूर्ति शृंखला जिसे कूट भाषा में जीएफएससी भी कहा जाता है। वैश्विक जीडीपी में इसका 10 प्रतिशत हिस्सा है और करीब 150 करोड़ लोग इसमें कार्यरत हैं। इसे ऐसे समझ सकते है कि यूक्रेन के खेतों में जो गेहूं उगता है वह तुर्की की मिलों में जाता है। वहां से उसे चीन भेजा जाता है, जहां उससे नूडल्स बनाए जाते हैं जो उसका प्रमुख आहार माना जाता है। दुनिया की अस्सी प्रतिशत आबादी के खानपान का कुछ न कुछ हिस्सा किसी दूसरे देश से अवश्य आता है। इसी शृंखला के कारण हम अकाल, बाढ़ और महामारियों के बावजूद भुखमरी को लगभग मात देकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए हैं। आपूर्ति में स्थायित्व और संपूर्ण भारत में अनाजों की कीमत में एकरूपता भी आर्पूित शृंखला के कारण ही संभव हुई है।

उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से कृषि केंद्रित राज्य है। गंगा के उपजाऊ मैदान का एक बड़ा हिस्सा यहीं पड़ता है। देश के कुल गेहूं का 35 फीसद और धान का 16 फीसद हिस्सा उप्र में होता है। राज्य की 55 फीसद से अधिक आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 15.87 प्रतिशत है। प्रदेश में पानी प्रचुर मात्रा में है। यहां प्राचीन और लंबी नहर प्रणाली मौजूद है। दिल्ली-आगरा, आगरा-लखनऊ,लखनऊ-गाजीपुर (निर्माणाधीन) और दिल्ली-मेरठ जैसे एक्सप्रेसवे के रूप में बढ़िया कनेक्टिविटी भी है। रेलवे नेटवर्क की पैठ भी गहरी है। सूबे के अधिकांश शहर वायु मार्ग से जुड़े हैं। ये सभी पहलू आपूर्ति शृंखला की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। कुछ यही स्थिति अन्य राज्यों की है। ऐसे में श्रम कानूनों को कुछ समय के लिए निलंबित करके एक साथ कई लक्ष्य हासिल होते दिख रहे हैं। एक तो इससे कृषि को औपचारिक उद्योग के रूप में बदलने की राह में अड़चनें दूर होंगी तो उसमें पूंजी निवेश भी बढ़ेगा।

कुछ अव्यावहारिक अर्थशास्त्री और समाज विज्ञानी नेताओं ने राज्यों में श्रम कानूनों के मोर्चे पर इस बदलाव के खिलाफ आवाज बुलंद की है। मेरे विचार में श्रमिकों की सुरक्षा का सवाल ही तभी पैदा होता है जब तमाम लोगों को रोजगार मिल सके और यदि श्रम कानूनों ने ही बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की राह बाधित कर रखी हो तो इनकी विदाई में ही भलाई है। प्रवासी श्रमिकों को श्रम कानूनों के तहत किसी संरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता। इसके असल लाभार्थी संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं जो कुल कामकाजी आबादी का 10 प्रतिशत हिस्सा हैं। भारत में श्रम कानूनों ने बिगाड़ का ही काम किया है। इसका विकल्प यही है कि आर्थिक वृद्धि से मिले राजस्व से आर्थिक सुरक्षा की दीवार बनाई जाए। वास्तव में इस फैसले का फायदा उन प्रक्रियाओं को तेजी देने में करना चाहिए जिन परियोजनाओं का पहले ही एलान हो चुका है। इनमें रक्षा उत्पादन कॉरिडोर से लेकर मैन्यूफैक्चरिंग हब तक शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में आलू और चीनी जैसे जिंसों के लिए सुगठित मंडियां मौजूद हैं। इन मंडियों वाले शहर किसी न किसी तरह एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए भी हैं। ऐसे में सरकार को सोर्सिंग, सैंपलिंग, स्टोरिंग और प्रोसेसिंग जैसी प्रक्रियाओं के लिए इनके इर्दगिर्द सप्लाई चेन पार्क बनाने चाहिए। इनमें जमीन के अलावा बिजली जैसी सुविधाओं का इंतजाम सरकार करे। यही काम अन्य राज्यों को भी करना होगा।

करगिल, अमेरिकन एडीएम और अमेजन जैसी दुनिया की तमाम दिग्गज कंपनियां वैश्विक खाद्य आपूर्ति शृंखला से जुड़ी हुई हैं। इस बाजार में इन सभी की अच्छी-खासी हिस्सेदारी है। ये भीमकाय कंपनियां अपनी इकाइयों का विविधीकरण करना चाहती हैं ताकि किसी गतिरोध की स्थिति में अपना जोखिम कम कर सकें। ये कंपनियां अपने साथ तकनीक, कौशल और वे सभी क्षमताएं भी लाएंगी जिनसे उत्पादन का बड़ा केंद्र विकसित करने की राह में आने वाली लागत जैसी सभी बाधाएं दूर होंगी। इन केंद्रों में सक्रिय छोटे एवं मझोले उद्योग अपने दम पर लागत की इन बाधाओं से पार नहीं पा सकते। ये वैश्विक दिग्गज न केवल वित्तीय पूंजी लगाएंगे, बल्कि कृषि को आधुनिक बनाकर उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धी आर्पूित शृंखला में मुकाबले के लिए भी तैयार करेंगे।

राज्य सरकारों को अनुबंध खेती और कृषि भूमि को पट्टे पर देने के लिए तत्काल आधार पर कानून बनाने चाहिए। इससे छितराई हुई छोटी जोतों की समस्या से मुक्ति मिलेगी और कृषि उद्योग का निगमीकरण संभव हो सकेगा। ज्यादातर खेतिहर आबादी के पास एक एकड़ से भी कम जमीन है। इससे खेती उनके लिए र्आिथक रूप से लाभप्रद नहीं रह जाती।

जनसांख्यिकी, आर्थिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, बढ़ती आकांक्षाएं, महामारियों के बढ़ते चलन के कारण शाकाहार की ओर रुझान दर्शाते हैं कि अगले 30 वर्षों में खाद्य आपूर्ति शृंखला कारोबार कम से कम 50 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा ताकि अमीर आबादी की जरूरतें पूरी की जा सकें। इस आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बनकर मिलने वाली सफलता से किसानों की आमदनी पांच साल से भी कम में दोगुनी की जा सकती है। इससे लाखों रोजगारों के द्वार भी खुलेंगे। तमाम लोगों की आर्थिक दुश्वारियां दूर होंगी। साथ ही साथ इससे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का भी हमेशा के लिए समाधान मिल जाएगा।

![]() Date:18-05-20

Date:18-05-20

कुछ अग्रसोची कदम

संपादकीय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के असर से निपटने और लॉकडाउन के आर्थिक प्रभाव से जूझने के लिए सरकार की ओर से तैयार पैकेज के बारे में जानकारी देने का काम रविवार को पूरा किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया जा रहा है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद के 10 फीसदी के बराबर है। यह राशि इतनी ज्यादा थी कि कई लोगों में इसके राजकोषीय असर को लेकर चिंता उत्पन्न हो गई। अब जबकि पैकेज पूरी तरह घोषित किया जा चुका है, यह स्पष्ट है कि राजकोषीय प्रभाव उतना अधिक नहीं होगा। इसका ज्यादातर हिस्सा नए व्यय के रूप में न होकर गारंटी या नकदीकृत करने के उपाय के रूप में है। राजकोषीय दृष्टि से यह समझदारी भरा है लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि अर्थव्यवस्था में मांग को तत्काल कोई गति नहीं मिलने वाली है। राहत पैकेज से इस कठिन समय में अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से को मदद मिल सकती है लेकिन अगर मांग में सुधार नहीं हुआ तो समस्या में इजाफा हो सकता है। 20 लाख करोड़ रुपये मूल्य की इन घोषणाओं को देखते हुए आश्चर्य नहीं कि सरकार राजकोषीय लेखा को लेकर पूरी तरह पारदर्शी नहीं रही है। बहरहाल अब इसमें बदलाव आना चाहिए।

कुछ बड़े अग्रगामी कदम उठाने की घोषणा की गई है और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में विशेष प्रयास किए गए हैं और वादा किया गया है कि अनिवार्य जिंस अधिनियम रूपी तलवार हटा ली जाएगी। इसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय से कृषि आपूर्ति शृंखला के निजी निवेशकों को प्रताडि़त करने में किया जाता रहा है। कृषि उपज विपणन तंत्र का देशव्यापी सुधार भी लंबित है। पैकेज में शामिल कुछ उपाय ऐसे भी हैं जिन्हें आम बजट समेत पूर्व में घोषित किया जा चुका है। हालांकि यह आशा भी की जानी चाहिए कि यह संकट उनसे जुड़ी अधिसूचनाओं में तेजी की वजह बनेगा। उदाहरण के लिए अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने वाली कंपनियों को अधिक आजादी मिलने से तकनीकी तौर पर कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह काम जितनी जल्दी संभव हो किया जाना चाहिए क्योंकि निजी क्षेत्र को वित्तीय मदद की आवश्यकता है।

सबसे बड़ी खबर रक्षा क्षेत्र में किए गए बदलाव की रही। इसमें भी एकदम सही इरादा नजर आता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में इजाफा लंबे समय से लंबित था। यह बात अहम है कि यह इजाफा इस आश्वासन के साथ किया गया है कि वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण सैन्य बल ही करेंगे। आशा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में सृजित नए पद का महत्त्व यहां नजर आएगा। एक अन्य बड़ा कदम इस आश्वासन के रूप में सामने आया कि सार्वजनिक क्षेत्र केवल ‘सामरिक’ क्षेत्रों में सीमित रह जाएगा और वहां भी निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति होगी। जाहिर है यह ‘सामरिक’ की परिभाषा पर निर्भर करेगा लेकिन सरकार की तनावपूर्ण राजकोषीय स्थिति को देखते हुए यह आशा की जा सकती है कि निजीकरण के वास्तविक प्रयास अंतिम तौर पर देखने को मिलेंगे। मौजूदा राजग सरकार के कार्यकाल में पहले भी निजीकरण की दिशा में प्रयास हुए हैं लेकिन उनकी परिणति यही रही कि विनिवेश के नाम पर अन्य सरकारी कंपनियों ने ही हिस्सेदारी खरीदी या विलय किया। आगे ऐसा नहीं चल सकता। गैर सामरिक क्षेत्रों से सरकार को बाहर करना ही वास्तविक निजीकरण है। यदि सरकार निवेश की भावना में सुधार करना चाहती है तो उसे सामरिक क्षेत्रों की एक छोटी सूची जारी करनी चाहिए और अन्य क्षेत्रों के विनिवेश की समयसीमा तय करनी चाहिए।

Date:18-05-20

सत्ता की संवेदनहीनता के शिकार हुए श्रमिक

शेखर गुप्ता

हम अक्सर कामगारों को उनकी कमीज के कॉलर के रंग के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बांटकर देखते हैं: सफेद कॉलर और नीले कॉलर वाले। दुख की बात है कि हमारे राजमार्गों पर इन दिनों जो दुखद और स्तब्ध करने वाला वाकया लगातार घट रहा है और वह हमें अहसास करा रहा है कि कामगारों का एक तीसरा वर्ग भी है। हम इन्हें बिना कॉलर वाले कामगार कह सकते हैं।

आप पूछ सकते हैं कि बिना कॉलर वाले क्यों? मैं चाहूंगा कि आप इन सैकड़ों-हजारों लोगों को गौर से देखें, ये वही लोग हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सुरक्षित और आसान बनाते हैं।

ट्रकों से ईंट, सीमेंट और स्टील चढ़ाने और उतारने वाले यही लोग हैं। विनिर्माण स्थलों पर काम करने वाले, हमारे कपड़ों पर इस्तरी करने वाले, हमारी बगिया की देखभाल करने वाले, रिक्शा खींचने वाले, हमारे बाल काटने वाले, स्थानीय हलवाई की दुकान पर समोसे और जलेबी बनाने वाले यही लोग हैं। आपने काम के दौरान इन्हें कमीज पहने हुए कितनी बार देखा है? कमीज पहनना इनके काम को बाधित करता है इसलिए वे अक्सर काम करते समय कमीज उतार देते हैं। वे अक्सर बनियान पहनकर या टीशर्ट में काम करते हैं। लेकिन इससे उनका काम कम महत्त्वपूर्ण नहीं हो जाता। उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। मिसाल के तौर पर नाई के बिना तो प्रधानमंत्री तक की मूंछ भी बढ़ी हुई दिखती है। पुरानी तस्वीरें देखते हुए आप आसानी से यह समझ सकते हैं। हम सबको प्रेस वाले, माली और रद्दी वालों और कचरा उठाने वालों तक की कमी महसूस होती है।

कामगारों की यह तीसरी श्रेणी जो हमारे लिए अदृश्य थी वह बाकी दोनों कॉलर वाले वर्गों से कहीं अधिक तादाद में है। हम इन पर इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि हम उन्हें हलके में लेते हैं। इसलिए भी क्योंकि वे खामोश रहते आए। अब वे बोल रहे हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। उनमें से कई अपने बच्चों को साथ लेकर सफर कर रहे हैं। आगरा के बाहर एक बच्चा सूटकेस पर लटका हुआ देखा गया। जबकि आप भी जानते हैं कि अब तक किसी कंपनी ने ऐसा सूटकेस नहीं बनाया जो 500 किलोमीटर पैदल घसीटा जा सके। कुछ लोग बुजुर्ग मां-बाप को अपने कंधों पर उठाए चले जा रहे हैं, जिंदगी भर के शारीरिक श्रम ने उनके कंधे इतने मजबूत तो कर ही दिए हैं। कुछ स्त्रियों ने रास्ते में ही संतान को जन्म दे दिया और कुछ सफर में ही मर गए। किसी को ट्रक या ट्रेन ने रौंद दिया तो कोई बीमारी से मारा गया। 68 वर्ष के राम कृपाल ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो एक ट्रक में सवार होकर मुंबई से 1,600 किमी दूर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर स्थित अपने घर के लिए निकले और घर के करीब पहुंचकर उनका निधन हो गया। वह प्यासे और थके थे इसलिए इतना कुछ झेल नहीं पाए। निधन के बाद पता चला कि वह भी कोरोना पॉजिटिव थे।

अच्छी बात यह है कि अब तक ओझल रहे इस कामगार वर्ग का पता लगने के बाद हम सभी उसकी मदद करना चाहते हैं। बुरी बात यह है कि हम अब तक मामले को सही ढंग से समझ नहीं पा रहे। हमें अब तक यह नहीं पता कि वे कौन हैं। जाहिर है हम कहेंगे कि वे बेहद गरीब हैं। वे भूखे हैं, बेघरबार हैं, बेरोजगार हैं, उनकी कोई आय नहीं है, जूते नहीं हैं, पैरों में छाले हैं, वे बदकिस्मत हैं। वे घबराहट में और अज्ञानतावश अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। यदि वे समझदार होते तो शायद जान पाते कि वे शहरों में ही अधिक सुरक्षित हैं।

हम सब गलत हैं। इसलिए कि हम सब उन्हें गलत समझते हैं। इसलिए हमारे उपाय भी गलत हैं। खाने के पैकेट, पुराने कपड़े देना, उनके लिए दुखी होना, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपना दुख प्रकट करना। इस व्यापक पलायन पर दुख प्रकट करना या कोरोनावायरस को कोसना। पाखंड यही तो है। अगर आप कहीं रुककर इन कामगारों से पूछेंगे कि वे शहरों में क्या कर रहे थे और उस काम के लिए वे कितना कमा रहे थे, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने गलत थे। ट्रक पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने वाला विशुद्ध श्रमिक एक दिन में 500 से 1,000 रुपये तक कमाता है। जाहिर है उनके काम के घंटे भी महज आठ नहीं होते लेकिन वे इसके लिए शहर नहीं आए थे। यह वह तबका है जिसे हम अकुशल कामगार कहते हैं। जरा भी कुशलता वाले कामगार मसलन दर्जी, नाई, बढ़ई आदि इससे कहीं अधिक कमाते हैं। वे एकदम वंचित, भूखे और असहाय नहीं हैं जो तीन वक्त भोजन मिलने को ही खुशकिस्मती मानते हों। इन लोगों ने अपना गांव इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि वे भूखे मर रहे थे। वे बेहतर जीवन की तलाश में शहर आए थे।

देश के भीतर यानी गांवों से शहरों की ओर प्रवास काफी हद तक वैसा ही है जैसे कोई इंजीनियर एच1बी वीजा और ग्रीन कार्ड का सपना देखता है। हमारे मध्य वर्ग के बच्चों के लिए जो हैसियत ग्रीन कार्ड की है वही हैसियत पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमांत किसान परिवार के बच्चे के लिए शहर में 600 रुपये रोजाना के काम की है।

उनसे दया दिखाते हुए नहीं बल्कि धैर्य से पूछिए कि वे शहर क्यों आए? वे अपने कमाए पैसों से क्या करते हैं? आपको जो उत्तर मिलेंगे वे काफी हद तक ऐसे हो सकते हैं: खुद की, अपने बच्चों की और परिवार की जीवन दशा सुधारने। कुछ अतिरिक्त कमाने जिसकी बचत करके घर भेजा जा सके और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके।

अपने घरों को लौट रहे लाखों लोग भिखारी नहीं हैं। वे देश के आकांक्षी कामगार वर्ग की नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। ये वे लोग हैं जिनके स्वाभिमान और आत्मसम्मान को अचानक ठेस लगी है। यह कई दशकों में देश के सबसे मेहनती वर्ग का सबसे बड़ा सार्वजनिक अपमान है।

वे हमारी उभरती अर्थव्यवस्था के निर्माता हैं, हमारा अधिशेष तैयार करने वाले हैं, वे हमारे जनांकीय प्रतिभा भंडार में योगदान करने वाले हैं। वे दिन पर दिन अपना जीवन इसी आकांक्षा में सुधारते हैं कि एक दिन उनके बच्चे उनसे अच्छा जीवन जिएं। हमारे देश के बच्चे जिस देश का ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं वहां इसे अमेरिकी स्वप्र कहा जाता है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चोट पहुंचा रही है। उन्हें पता है कि गलती हो चुकी है। देश के हर इलाके से ऐसी तस्वीरें और आवाजें आ रही हैं। खासकर हिंदी प्रदेशों से जहां उनके मतदाता बसते हैं।

सरकार ने भी उन्हें गलत समझा। उसे लगा कि इन लोगों को केवल बैंक खातों में थोड़ी सी धनराशि और तात्कालिक राहत चाहिए। सरकार यह समझ नहीं पाई कि अचानक लगे लॉकडाउन में इन लाखों लोगों की जिंदगी का ध्यान नहीं रखा जा सका और वह पूरी तरह उलट-पुलट गई। लॉकडाउन का सबसे अधिक नुकसान इस कॉलर विहीन कामगार वर्ग को हुआ।

हमने इसे कितना गलत समझा इसे समझने के लिए अपनी कॉलोनी के गेट पर खड़े सुरक्षा गार्ड को देखिए जो अवैध आगंतुकों को दूर रखता है। वे क्यों अपने घरों को नहीं लौट रहे? क्या वे अपने परिवार को लेकर चिंतित नहीं हैं? क्या उन्हें वायरस का खौफ नहीं है? क्या वे गरीब नहीं हैं?

ऐसा नहीं है। उन पर ये सारी बातें लागू होती हैं। वे केवल इसलिए रुके हैं क्योंकि उनका वेतन मिलना तय है और उन्हें यह समझ है कि वे शहर इसलिए आए थे ताकि अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सकें। इनमें से ज्यादातर लोग दोहरी पालियों में काम करते हैं और एक कमरे में दर्जन भर लोग रहते हैं ताकि घर भेजने के लिए कुछ पैसे बचा सकें। अंतर केवल यह है कि उनके नियोक्ताओं ने उन्हें काम से नहीं निकाला है। अगर बाकियों को भी कुछ सप्ताह तक आजीविका बरकरार रहने का ऐसा आश्वासन मिल जाता तो शायद करोड़ों लोग इस झटके से बच जाते और हमारा देश वैश्विक शर्मिंदगी से बच जाता।

Date:18-05-20

राजकोषीय समझदारी की इस समय भी है अहमियत

मिहिर शर्मा

मोदी सरकार शुरुआत से ही राजकोषीय लक्ष्यों पर खरा उतरने को लेकर अपेक्षाकृत सजग रही है। उसने एक सीमा से अधिक खर्च नहीं किया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि राजकोषीय मोर्चे पर कोई चिंता ही नहीं है। पहली चिंता व्यय की गुणवत्ता के एक स्तर तक न रहने की है क्योंकि इस सरकार ने निजी निवेश की कीमत पर सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी। दूसरी, केंद्र सरकार ने राज्यों की कीमत पर राजस्व की हिस्सेदारी और इस पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की लगातार कोशिश की है। तीसरी चिंता को मैं ‘राजकोषीय लक्ष्य पूरा करते हुए नजर आना’ कहता हूं क्योंकि अतीत में बजट से इतर उधारी लेती रही सरकार के रवैये पर वाजिब सवाल खड़े होते हैं।

इस असाधारण संकट ने आपूर्ति शृंखलाओं को पूरी तरह धराशायी कर दिया है जबकि जन स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हुए भी लॉकडाउन ने समूची अर्थव्यवस्था को थमने पर मजबूर कर दिया है। ऐसी स्थिति में राजकोषीय मोर्चे पर किसी-न-किसी तरह सवाल उठेंगे। इस संकट का असर अभूतपूर्व है- सीएमआईई के अनुसार आज 27 फीसदी बेरोजगारी है, यानी 12.2 करोड़ लोगों के पास कोई काम नहीं है।

सवाल यह है कि सरकार मध्यम एवं दीर्घावधि में किसी भी तरह की राजकोषीय पहल के लिए अपनी ही सफलताओं एवं नाकामियों से क्या सीख सकती है? लेकिन पहले संक्षिप्त अवधि के सबक पर गौर करते हैं। यह कोई सामान्य संकट नहीं है, यह न तो विश्वास का संकट है और न ही समन्वय का संकट है। उन संकटों को सामान्य खर्च बढ़ाने जैसे तरीकों से निपटा जा सकता है। यह तो एक ऐसा संकट है जिसमें हम वायरस के प्रसार को थामने के लिए असल में सकल घरेलू आउटपुट का एक हिस्सा घटित ही नहीं होने देना चाहते हैं। भारत के लिए मार्किट पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) में तीव्र गिरावट इस मोर्चे पर कामयाबी का संकेत है। दरअसल पीएमआई से किसी गिरावट की सघनता नहीं बल्कि गिरावट को लेकर सहमति सामने आती है। पीएमआई स्तर कम होने का मतलब है कि लगभग सारे प्रतिभागी आने वाले महीने में आउटपुट गिरने को लेकर आश्वस्त हैं। यह लॉकडाउन की कामयाबी का एक संकेत है। यानी सीमित अवधि के असाधारण कदम अर्थव्यवस्था को गहरी चोट देंगे और इससे महामारी के खिलाफ जंग भी कमजोर होगी। यानी पैसे को केवल खर्च न करें, यह बरबादी के साथ खतरनाक भी है। ऐसे में नीतियों के एक पैकेज की जरूरत है जो जनसंख्या की बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखने के साथ ही हमें राष्ट्रीय संपदा एवं परिसंपत्तियों के संरक्षण की अनुमति भी दे। हालांकि ऐसा कोई भी पैकेज सस्ता नहीं होगा। इसमें धन लगेगा जिसका इंतजाम उधारी या नए नोट छापकर होगा। बाद में इस रकम का भुगतान बढ़े हुए कर राजस्व, मुद्रास्फीति या सार्वजनिक परिसंपत्तियों की बिक्री से होगा। यह एक कड़वा सच है, भारत अमेरिका या जापान नहीं है और उन देशों की तरह भारी घाटे का बोझ नहीं उठा सकता है। लगता है कि सरकार अपने राजकोषीय कदमों के मध्यम एवं दीर्घावधि प्रभावों को समझने की इच्छा जताएगी और अपने पिछले अनुभवों के सबक को भी समाहित करेगी।

पहला, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। कई लोग कहेंगे कि निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र को खर्च के लिए निर्देशित करना आसान है जो अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने में मददगार होगा। लेकिन पिछले वर्षों के अनुभव बताते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे प्रसार का एक हद से अधिक वृद्धि लाभ नहीं होता है। सरकार जिस तरह से खुद को वित्तीय संसाधन आवंटित करती है उसके बाद निजी क्षेत्र के लिए निवेश पर जोखिम लेने की गुंजाइश कम ही रह जाती है। कुछ लोगों का दावा है कि वृद्धि को बचाए रखना प्राथमिक होने से घाटा अधिक मायने नहीं रखता है क्योंकि जीडीपी के बरक्स राजकोषीय घाटे का अनुपात प्रासंगिक है और जीडीपी में कमी आना राजकोषीय घाटे के अनियंत्रित विस्तार जितना ही खराब है। लेकिन जीडीपी वृद्धि पर सार्वजनिक व्यय का असर अधिक अस्थायी रहा है। इस तरह राजकोषीय विस्तार अपरिहार्य होते हुए भी सरकार को मध्यम अवधि में निजी निवेश-केंद्रित वृद्धि को प्राथमिकता देनी होगी।

दूसरी, केंद्र सरकार को राज्यों को भी ध्यान में रखना होगा।

रेटिंग कटौती या वित्तीय संकट राज्यों की उधारी जरूरतें बढऩे से प्रभावित हो सकता है। लिहाजा उसे उपकरों पर अधिक निर्भरता नहीं रखनी चाहिए, राज्यों को उनका हिस्सा देना जारी रखे और जीएसटी क्षतिपूर्ति एवं अन्य बकाये का भुगतान करे।

आखिर में, केंद्र को अपनी योजनाओं को लेकर पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए। उसे उधारी जुटाने के तरीकों को लेकर खुद को साफ-सुथरा दिखाने और राजकोषीय दायित्व ढांचे में ठोस सुधार करने का मौका मिला है। राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को शिथिल कर अधिक उधारी जुटाना या नए नोट छापना एकदम गलत तरीका है। इससे भारत के आंकड़ों को लेकर असहजता बढ़ेगी और लंबी अवधि में व्यय एवं निवेश के लिए संसाधनों की कमी होने लगेगी। उसे घाटे की भरपाई करने वाले आरबीआई के मौद्रिक कदमों पर रोक लगाने की जरूरत है।

इन दावों से काम नहीं चलेगा कि ये विशेष परिस्थितियां हैं जिनके लिए अस्थायी कदम काफी होंगे। मिल्टन फ्रीडमैन के शब्दों में कहें तो जब भी सरकार किसी कदम को ‘अस्थायी’ कहती है तो वह आखिर में ‘स्थायी’ हो जाता है।

सरकार संस्थागत सुधारों के जरिये अपने भावी कदमों पर लगाम लगाए। खासकर, एक उच्चाधिकार- प्राप्त समिति के राष्ट्रीय राजकोषीय परिषद के गठन संबंधी सुझाव पर इस समय ध्यान देना चाहिए। वैश्विक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को इस संस्थान से जोड़ा जा सकता है। इससे सार्वजनिक वित्त को लेकर अंधेरा दूर होने और व्यय एवं उधारी की अधिक गुंजाइश भी पैदा होगी।

साहसिक सुधार

संपादकीय

आर्थिक पैकेज का चौथा भाग उन बड़े और साहसी सुधारों पर केंद्रित है, जिनकी अर्थशास्त्री और निवेशक लंबे समय से सलाह दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में भी सुधारों की ओर बढ़ने का स्पष्ट संकेत दिया था। अर्थव्यवस्था की पहले से जारी सुस्ती और कोविड-19 की मार से उबरकर गतिमान कराने के लिए वर्तमान ढांचे में बड़े आर्थिक सुधार अपरिहार्य हो गए थे। प्रधानमंत्री ने पांच स्तंभों में सिस्टम यानी व्यवस्था में सुधार की बात की थी तो चार एल में उन्होंने लॉ यानी कानून की भी चर्चा की थी। पैकेज के इस भाग का मुख्य फोकस प्रशासनिक एवं कानूनी सुधार ही थे। जिन आठ कदमों की घोषणा की गई उनमें कोयला, खनिज और केंद्रशासित राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण, रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने, छह हवाई अड्डों का निजीकरण और भारतीय हवाई क्षेत्र का सौ प्रतिशत इस्तेमाल आदि शामिल हैं। केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के निजीकरण से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलने की उम्मीद है। इसमें बिजली लोड शेडिंग होने पर डिस्कॉम पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है तथा उपभोक्ताओं को सब्सिडी डीबीटी यानी सीधे खाता में स्थानांतरण के माध्यम से मिल जाएगा। इससे बिजली क्षेत्र में स्थिरता आएगी। इसी तरह रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी को प्रोत्साहन मिलेगा, रक्षा खरीद की जगह इससे भारत में मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन हो सकेगा। इसके लिए ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड का निगमीकरण होगा, कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होगी ताकि लोग उसके शेयर खरीद सकें। यह बहुत बड़ा सुधार है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया सेना को जिन आधुनिक हथियारों की जरूरत है, उनकी सूची बनाकर विदेशों से खरीदने के बजाए उनका उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। इनके आयात पर पाबंदी लगा दी जाएगी। अभी देश के केवल 60 प्रतिशत वायु क्षेत्र का ही इस्तेमाल हो पाता है। हवाई क्षेत्र खोलने का अर्थ है कि सरकार सेना से बात करेगी और पूरे हवाई क्षेत्र को विमानों के लिए खोला जाएगा। ताकि लोगों का समय बचे, और ईधन की भी बचत हो। इसी तरह से अन्य सुधार हैं और इनको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखे जाने की आवश्यकता है।

Date:18-05-20

पूंजीवाद, समाजवाद और धम्मा

प्रो. सतीश कुमार

कोरोना महामारी ने पूरी तरह से पूंजीवाद और समाजवादी विश्व व्यवस्था के राजनीतिक और आर्थिक तंत्र को हाशिये पर लेकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड संघर्ष विकट बनता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के साथ पूरी तरह से संबंध विच्छेद की धमकी दी है। क्या कारण है कि अपराजित पूंजीवाद चारों खाने चित्त हो गया?

चीन का राजनीतिक ढांचा साम्यवादी है, लेकिन अर्थतंत्र बखूबी पूंजीवादी बन चुका है। ऐसे में कौन सी सोच दुनिया को बचा सकती है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आनन-फानन में 20 लाख करोड़ की भारत उत्थान अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें एक विचार लोकल से ग्लोबल बनाने की कही गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय सह-प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेकर कहते भी हैं कि धम्मा में प्राकृतिक ऑर्डर के अनुपालन के साथ ही आर्थिक व्यवस्था चलती है। धम्मा में प्राकृतिक श्रृंखला को संचालित करने कि अभूतपूर्व क्षमता है, यह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को एक ढांचे में बांधकर प्रकृति के नियमों का अनुसरण करता है। प्रश्न गंभीर यह कि क्या भारत इतने सीमित साधन में अपनी उलटी चाल को सीधी कर लेगा? अर्थात हम अभी तक ग्लोबल से लोकल की भागदौड़ में शामिल थे, सब कुछ लुटा कर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था के अंग बन गए, जिसमें यह तो दिखाई दे रहा था कि आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में मध्यम वर्ग की तादाद तेजी से बढ़ रही थी, लोग धनी हो रहे थे, लेकिन इस दौर में हम यह देखना भूल गए कि हमारी पहचान और योग्यता निरंतर धूमिल होती जा रही थी। कुटीर और लघु उद्योग दम तोड़ रहे थे, भारतीय कंपनिया विदेशी कंपनियों के हाथों बिक रही थी। फिर अचानक कोरोना ने विश्व को रोक लिया जैसे बुद्ध भगवान ने अंगुलीमाल डाकू को यह कहा ‘कब तक इसी तरह दौड़ते रहोगे, लोगों की उंगलियों को काटकर माला बनाते रहोगे, डाकू थम गया’। क्या विश्व व्यवस्था भूल जाएगी अमेरिकी पापों को जो उसने लैटिन अमेरिका से लेकर इराक और अफगानिस्तान में किया है? क्या दुनिया माफ कर देगी चीन की निरकुंशता जो उसने इनर मंगोलिया, सिक्यांग और तिब्बत में किया है? जिस तरीके से आज भी चीन दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है क्या वह बंद हो जाएगा? ये तमाम तरह के प्रश्न भारत के सामने हैं। भारत का बुनियादी ढांचा धम्मा पर आधारित था, जिसमें प्राकृतिक श्रृंखला से जुटकर आर्थिक ढांचे का निर्माण करना था। गांधी ने यही सोचा था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पिछले 70 वर्षो में भारत ग्लोबल से लोकल की लकीर पर रेंगता रहा। हमारे देश में बनने वाली चीजें ग्लोबल मार्केट की प्रतिस्पर्धा में दम तोड़ती गई और हम समय की धारा से कब लोकल से ग्लोबल बन गए पता ही नहीं चला। कोको कोला और पेप्सी भारत के गांव की दुकानों में बिकने लगी। भागलपुर की रेशमी साड़ी जो माचिस की डिबिया में समा जाती थी, पश्मीना का शॉल और कानपुर का जूता समय के साथ दम तोड़ता गया। बहुत कुछ अंग्रेजों की मेहरबानियों से। खत्म हुआ तो बहुत नेहरू जी के पश्चिम प्रेम ने लोकल को हमेशा-हमेशा के लिए ताला लगा दिया। आज यह वैश्विक महामारी दुनिया को अपने अस्तित्व का बोध करा रही है। भारत के लिए भी यह एक सीख है। 1999 में इम्माउनेल वलस्तीन ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका शीषर्क ही था, ‘दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी दिखती है।’ उनके शीषर्क के पीछे आणविक हथियारों का भय था, ठीक एक साल पहले भारत और पाकिस्तान ने आणविक परीक्षण किया था। उनकी बात सही निकली, हां कारण भले कुछ और बना।

सभी इस बात को मानते हैं कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं होगी। न ही आर्थिक व्यवस्था और न ही सामाजिक संबंध। और इन दोनों के साथ पूरी दुनिया की राजनीति और कूटनीति भी बदल जाएगी। प्रधानमंत्री की सोच में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रश्न उठता है कि बड़े औद्योगिक घराने ऐसा होने देंगे? राजनीति और व्यापारिक घरानों में एक-दूसरे के बीच की लेनदेन क्या इसे सफल होने देंगी? गांधी का ग्राम स्वराज भी धम्मा पर आधारित था, किसी भी चीज के लिए शहरों के मोहताज नहीं होगा। शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार तीनों ही बातें गांव के इर्द-गिर्द स्थापित होगी, इसलिए पलायन की नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन गांधी की बातें किताबों के पन्नों तक सिमट कर रह गई। बुद्ध की तरह कोरोना का दो टूक संदेश दुनिया समझकर अंगुलीमाल डाकू से परोपकारी संत में अपने आप को बदल लेगी या अंधी गलियों में भटकती दिखेगी? यह तो समय ही बताएगा।

विश्व को सेहतमंद बनाने की कूटनीति

विवेक काटजू, पूर्व राजदूत

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की 73वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा आज से शुरू हो रही है। कोविड-19 महामारी के कारण इसे वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। महासभा में संगठन के सभी 194 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, और मुमकिन है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश कोरोना वायरस से निपटने के तौर-तरीकों को लेकर डब्ल्यूएचओ और इसके प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस की तीखी आलोचना करें। हालांकि चीन भी उतनी ही तत्परता से उनका बचाव करेगा। इस दो दिवसीय महासभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का भी चुनाव किया जाएगा, जिसमें 34 सदस्य होते हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य महासभा जहां संगठन की बुनियादी नीतियां व बजट तय करती है, तो वहीं कार्यकारी बोर्ड महानिदेशक के नेतृत्व में काम करने वाले स्थाई सचिवालय के माध्यम से उन्हें लागू करता है। इस बार बोर्ड में भारत को भी शामिल किया जा रहा है, और करीब-करीब तय है कि 22 मई को एक साल के कार्यकाल के लिए उसे कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया जाए।

जाहिर है, भारत पर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, वह भी उस समय, जब हालात विषम हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के इतिहास में विवादास्पद भी। प्रतिकूल राजनीतिक व कूटनीतिक परिस्थितियों का सामना भारत को करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका और चीन एक-दूसरे पर जमकर निशाना साधेंगे। ऐसा फिलहाल दो मुद्दों को लेकर होगा। पहला मुद्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन में ताइवान की भागीदारी से जुड़ा है, जबकि दूसरा है, संगठन द्वारा कोविड-19 से निपटने के तौर-तरीकों पर अमेरिकी ऐतराज और चीन का समर्थन।

चीन औपचारिक रूप से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। इसका मतलब यह है कि वह ताइवान को एक आजाद मुल्क के रूप में स्वीकार नहीं करता। जबकि ताइवान मूल रूप से अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहता है। हालांकि उसके कुछ नेता आजादी पर जोर देते हैं, लेकिन अन्य इस मुद्दे पर स्पष्ट राय नहीं रखते। वे ‘वन चाइना’ यानी ‘एक चीन’ नीति अपनाना चाहते हैं, हालांकि उस तरह से नहीं, जिस तरह चीन इस नीति को परिभाषित करता है। ऐसे नेताओं और चीन की आपसी समझ के कारण ही बीजिंग और ताइवान में व्यापारिक रिश्ते आगे बढे़ हैं। इसी बुनियाद पर उन तमाम देशों से भी ताइवान के कारोबारी रिश्ते बने हैं, जो उसे संप्रभु राष्ट्र का दर्जा नहीं देते। ऐसे देशों में भारत भी शामिल है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ ताइवान के रिश्ते पर चीन के रुख को समझने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि 2008-16 के बीच ताइवान पर जिस दल का शासन था, संप्रभुता पर सार्वजनिक रूप से उसने जोर नहीं दिया। नतीजतन, संगठन में ताइवान के पर्यवेक्षक देश बनने पर चीन ने आपत्ति नहीं जताई। मगर 2016 में जब पिछले सत्ताधारी दल से अलग सोच रखने वाली पार्टी सत्ता में आई, तो चीन और ताइवान के रिश्ते बिगड़ गए, जिसके कारण बीजिंग ने डब्ल्यूएचओ में ताइवान की भागीदारी का विरोध किया। अधिकांश देशों ने तब तक इस मसले पर ध्यान नहीं दिया, जब तक कोरोना के कारण हालात नहीं बिगडे़।

दरअसल, चीन ने जैसे ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को एक नए वायरस के बारे में बताया, ताइवान ने झट से अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसके पास एक बेहतरीन स्वास्थ्य ढांचा है, जो इस तरह की आपात स्थितियों को संभालने में माहिर है। लिहाजा वहां कोरोना का संक्रमण काफी कम हुआ। दो करोड़ से ज्यादा की ताइवानी आबादी में सिर्फ 440 लोग संक्रमित हुए और सात को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा, उसके वैज्ञानिकों ने कोरोना से बचाव के टीके पर भी गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया। अपने अनुभवों और जानकारी को साझा करने के लिए ही ताइवान विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में शामिल होना चाहता था, लेकिन संगठन ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी।

अमेरिका व कुछ यूरोपीय देश ताइवान को पर्यवेक्षक देश का दर्जा देने की पुरजोर वकालत कर रहे हैं, लेकिन चीन इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि मौजूदा ताइवानी सरकार ‘एक चीन’ के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती है। चूंकि इस महामारी से मानवता खतरे में है, इसलिए राजनीति को इससे अलग रखने की वकालत भारत को करनी होगी और उसे ऐसा कोई रास्ता ढूंढ़ना होगा कि ताइवान डब्ल्यूएचओ की बैठक में शामिल हो सके। यह काम रचनात्मक कूटनीति से ही संभव है, और भारत को इसमें अगुवा की भूमिका निभानी होगी। वह चीन व ताइवान, और इन दोनों के समर्थक देशों को लचीला रुख अपनाने की गुजारिश कर सकता है।

सवाल यह भी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 से निपटने में बरती गई लापरवाही और चीन के दावों की गंभीरता से जांच न करने संबंधी विवाद पर भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए? संगठन और उसके प्रमुख टेड्रोस को निश्चय ही कोविड-19 के खिलाफ चीन के प्रयासों की तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। एक पेशेवर संगठन से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जाती। एक मत तो यह है ही कि चीन ने सही समय पर दुनिया को इसके बारे में नहीं बताया। संभव है कि वह संजीदगी दिखाता, तो कोरोना की तबाही शायद रोकी जा सकती थी।

इसी के कारण अमेरिका और चीन के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग पर गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाने और वायरस के बारे में सच छिपाने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को भी चीन की कठपुतली बनने पर घेरा है, और अमेरिका द्वारा उसे दी जाने वाली सभी वित्तीय मदद रोक दी है। यह कोई अच्छा फैसला नहीं है। लिहाजा भारत की चुनौती यह भी है कि कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनने के बाद वह इस समस्या से कैसे निपटेगा?

अच्छा होगा कि भारत स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा इस पूरे मामले की जांच करने संबंधी प्रस्ताव पर आम सहमति बनाए। इन विशेषज्ञों को यह पता करना चाहिए कि संगठन ने अपनी योग्यता के मुताबिक काम किया या वह वाकई किसी से प्रभावित हो गया। यह देखते हुए कि अमेरिका और चीन ने इसे अपने राष्ट्रीय सम्मान का विषय बना लिया है, स्वतंत्र जांच के लिए इन दोनों देशों को राजी करना आसान काम नहीं है। मगर भारतीय कूटनीति की असली परीक्षा तो इसी में होगी।