16-06-2020 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:16-06-20

Date:16-06-20

Fear And Trembling

Sushant Singh Rajput’s tragedy speaks to the wider mental health challenge of Covid times

TOI Editorials

Governments and other institutions the world over are intensely focused on saving our bodies from Covid-19. While the virus is most brutal to the lungs it is known to extensively damage other vital organs and bodily systems too. But beyond the physical threat, this virus together with the containment strategies it compels has also caused deep hurt to our ineffable inner selves. Call it soul or hearts and minds. So, as much as the shocking suicide of young Sushant Singh Rajput is a completely individual act, it speaks to the wider mental health challenge of these pandemic times.

A very human instinct in the face of such tragedy is to look back at the person’s words for augury. The person being an actor in this case, the characters he played also speak this. In Chhichhore released last year Sushant said, “Success ke baad ka plan sabke paas hai. Lekin agar galti se fail ho gaye to failure se kaise deal karna hai … koi baat hi nahi karna chahta.” Nobody talks about how to deal with failure and that is what makes failure so hard to deal with. Of course one need not at all be a failure in any objective, measurable way to feel like one.

As the pandemic fuels anxiety and loneliness we do not even know its end point. We do not know whether we will be safe or when we will be reunited with loved ones in distant lands or regain ascendant career paths. Some folks are struggling with not being able to be alone at all and others with being relentlessly alone. The advantaged do have more options than the poor so there is a haunting guilt about their fears being trivial. But it cannot make the fear go away.

Mental health services in India were highly inadequate even before the pandemic, with just 4,000 psychiatrists to serve over a billion people. And yet somehow this need must be met. The very devices that we must sometimes put away for the sake of our mental health, we have to pick up to make a call for help, to simply connect. It can be reassuring to know one is not unique and that one’s feelings are actually widely shared. Finally, a theme of last month’s Mental Health Awareness Week was kindness. To help someone can indeed help heal you.

Date:16-06-20

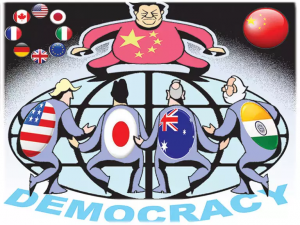

The China Challenge

In the evolving geopolitical dynamic after Covid, India should side with democracies

Harsh Pant ,[ The writer is Professor of International Relations at King’s College, London.]

Contemporary global order is rapidly adjusting to the “new normal” defined by Covid-19 and new equations are forming with a speed that a few months back would have been unthinkable. Democratic values are becoming an integral part of this global order rejig. Early this month an Inter-Parliamentary Alliance of senior lawmakers from eight democracies, including the US, Germany, the UK, Japan, Australia, Canada, Sweden and Norway, was set up to “construct appropriate and coordinated responses, and to help craft a proactive and strategic approach on issues related to the People’s Republic of China”.

Arguing that China’s economic rise has put the global, rules based order under tremendous pressure, and that standing up to Beijing alone involves great cost for nations, this group is calling upon democratic countries “to unite in a common defence of our shared values”. US Republican Senator Marco Rubio and Democrat Bob Menendez, former Japanese defence minister Gen Nakatani, European Parliament foreign affairs committee member Miriam Lexmann and senior UK Tory leader Iain Duncan Smith are some of the prominent members of this group.

China’s irresponsible conduct during the pandemic has woken the world up to the dangers of getting seduced by Beijing’s economic heft. As part of this pushback, democracy has emerged the central pivot around which the future global order is being sought to be constructed by several stakeholders. The UK is also reportedly seeking an alliance of ten democracies, the G-7 countries along with India, Australia and South Korea to create alternative suppliers of 5G equipment and other technologies, so as to get out of the clutches of Chinese dependence.

Just months after giving Chinese telecom giant Huawei entry into the UK’s 5G network, the Boris Johnson government is under pressure to review its decision. Even as a review of its earlier decision is underway, London is stepping up the diplomatic initiative of bringing likeminded democracies together. China’s behaviour over the last few months has perhaps made it easier for the UK for push for an initiative explicitly targeted at Beijing.

The US, for its part, has been targeting China for long. Recently US President Donald Trump postponed the G-7 summit he wanted to hold next month until September or later with the caveat that he would be expanding the list of invitees to include Australia, Russia, South Korea and India. His expansion idea is premised on the argument that the G-7 as it stands is a “very outdated group of countries”.

Later in his phone call to Prime Minister Narendra Modi, he extended an invitation to attend the next G-7 summit in the US. Modi reciprocated by commending Trump for “his creative and far-sighted approach, acknowledging the fact that such an expanded forum would be in keeping with the emerging realities of the post-Covid-19 world”. While Russia is clearly the outlier in the Trump plan, the democratic underpinnings of the proposed expansion are quite evident. That China got the message was clear from the Chinese media’s attacks on the plan as well as on India by underscoring that New Delhi was playing with fire by accepting Trump’s plan.

Debates on the future of global multilateral order have been going on for quite some time now. It had been quite clear that the extant global institutional framework was not quite up to the task of managing emerging challenges. But there was little clarity on the way forward. India along with many other countries has been talking about reforming the multilateral order for the past two decades without anyone paying any heed to it. It was the financial crisis of 2007-08 that led to the emergence of G-20. But it was a temporary aberration as G-20 itself has struggled to make any meaningful headway.

The global multilateral order has been under attack from several fronts. On the one hand, the US under the Trump Administration has been least concerned about multilateralism. Trump’s ‘America First’ meant that he had no time and interest for multilateral reforms. So one by one he withdrew his nation from global frameworks and institutions. That gave space to China to try to project itself as the great saviour of the existing global order.

While a large part of the world deluded itself into believing that Beijing would eventually emerge as a responsible global stakeholder, it took the shock of Covid-19 for the world to emerge from its slumber. From the UN Security Council to WHO and G-20, none of the global platforms could emerge with any degree of credibility under the weight of Chinese onslaught.

As a consequence, finally the time for debates has ended and we are witnessing an attempt by major powers to seriously grapple with the challenge of building new platforms and institutions at a time of serious fragmentation in the global institutional matrix. This fragmentation has allowed the issue of democracy to come front and centre.

New Delhi has long been touting its democratic credentials to underscore the point that it is different from China. Despite India’s attempts to underplay them, these democratic values have emerged as crucial variables in the way Indian foreign policy trajectory has evolved in the last few years, be it in its engagement with the West or with major players in the Indo-Pacific. The Quad is a manifestation of this dynamic even if none of the countries involved wants to emphasise it.

With the global order rapidly transitioning into a new phase where contestation between the democratic world and China is going to be the major faultline, Indian policymakers will have to come to terms with this democracy dynamic. Even though New Delhi might find it difficult to articulate it, the choice is quite clear.

Build Hospitals in Smaller Towns

ET Editorials

Reports stream in of desperate patients hunting for a hospital bed, to a tragic end in some cases. In big cities, blame mismanagement more than an absolute shortage of hospital beds. At least right now. But that is not the case in smaller, tier-2 and tier-3 towns. Paucity of hospital beds, leave alone intensive care units (ICUs) and ventilators, is a problem in much of India. Remedying this double quick will bring twin benefits: help the nation proceed with reopening the economy even when the infection curve has not flattened and create demand for industry at a time when the economy is slumping.

China built two hospitals in Wuhan in a week’s time to treat Covid patients. India does not need to match this feat, but it certainly can build additional hospitals in every major town apart from the metros. A central agency can create a modular design for a hospital, meaning expanding the size, depending on the population being sought to be catered to, can simply be a question of adding additional modules. Standardising design can help place large orders for pre-fabricated parts or hospital furniture, supplying which can galvanise a range of industries, ranging from steel, cement and construction to hospital supplies, creating jobs and income.

Local governments can be tasked with making land, water and power connections available, apart from the needed clearances and permits. The Centre should fund the scheme, perhaps as a combination of grants and loans to the state government. There is no reason why such a project should take more than a month to plan and design, and another month to execute. The state and local government should find the money needed to staff and run the hospitals. Medical technicians, paramedical staff, nurses and doctors would be in short supply. Till the pandemic is under control, final year MBBS and nursing students as well as retired personnel should be requested to train and serve in ICUs.

This would be a good beginning to the much-needed process of raising India’s State expenditure on healthcare above today’s paltry level of 1.3% of GDP.

Get To The Table

Nepal’s Oli government is displaying brinkmanship. But Delhi must take larger view, urgently engage with Kathmandu

Editorial

Nepal should have paused to reflect on the wisdom of rushing to its parliament for a constitutional amendment to revise the new map of the country, which now officially includes the areas of Lipulekh, Limpiyadhura and Kalapani, territory that is part of the Uttarakhand state’s Pithoragarh district. The constitutional stamp on Nepal’s claim will make it doubly difficult to resolve the issue when the two sides sit down to talk about it, as they must and surely will. Nepal and India are bound in manifold ways, and Prime Minister Khadga Prasad Oli should have exercised circumspection rather than plunge into this brinkmanship, but it seems he let narrow political interests take the upper hand. His term in office was on the rocks a month ago, and he was able to retrieve it just in time through the activism of Beijing’s envoy to Kathmandu, who patched up differences between him and his rivals in the Nepal Communist Party, Pushpa Kamal Dahal “Prachanda” and Madhav Kumar Nepal. Yet this careless attitude towards what is unarguably Nepal’s most important and vital relationship in South Asia is perplexing. With no other country does Nepal have the kind of ties that it has with India, not even with China. Leveraging ties with one side to extract benefits from another is legitimate diplomacy, but also a fine art. It is useful only as long as the balance can be maintained.

For India, the task is now cut out. Delhi was unwise to have kept Nepal hanging after it complained about the November 2019 map that was published mainly to show the new arrangements in Jammu & Kashmir. The Oli government reiterated its concerns last month when India inaugurated the road to Lipulekh pass on the border with China. There is an element of disingenuity in Nepal raising this post-facto objection to a road that was years in the making, in plain sight. But Delhi must look beyond this and act to bring down tensions. When Prime Minister Narendra Modi first came to power, his “neighbourhood first” policy signalled that his government was preparing a substantive new outreach in South Asia that would address other countries’ economic, political and other concerns vis a vis their bigger neighbour. Sadly, the initial promise of that policy fizzled out quickly, and relations with Nepal were an early casualty, over a blockade of that country that could not have lasted all the months that it did without the tacit approval of Delhi. The ministry of external affairs must now dial into the large reserves of goodwill that it continues to have in Kathmandu, to schedule an early high-level meeting of both sides, instead of putting it off for “after COVID”.

After all, India has been engaged with China through both diplomatic and military channels over the LAC standoff in Ladakh. Nothing should come in the way of similarly urgent engagement with Kathmandu. It may need Prime Minister Modi to signal that such engagement has political backing at the highest level.

Helping the helpers

This is an opportunity to strengthen the mostly absent social protection nets of domestic workers

Meva Bharti is the convener of the Jaipur-based Rajasthan Mahila Kamgaar Union

The fact that India’s cities run on the backs of workers is known, but what is often unacknowledged is that so do many private homes. Domestic work is one of the biggest employers in India’s large informal economy, especially in urban areas. It is also one of the largest employers for women. Yet, not enough focus has been placed on working women in our discussions on COVID-19 and the lockdown — there are no special economic packages for domestic workers unlike, say, for construction workers. Soon, the rhythms of domestic life will be faster and more consistent, just like before. And like always, an entire set of activities and hours of labour will escape the purview of lawyers, economists and politicians alike. To understand how COVID-19 and the lockdown have impacted domestic workers, we conducted a rapid, telephonic survey of 500 households in Jaipur, Rajasthan, in mid-May.

When the lockdown began, there were appeals to employers to not withhold salaries for domestic workers. Yet, in an informal workplace with no formal job contract, these appeals are unenforceable. In March, 51% of the respondents said they were not paid fully indicating some compliance by employers. However, 89% said they were not paid at all in April. Ground reports suggest that May was no different. This has had an immediate effect on worker households. The income of domestic workers is 50% of the total household income. It is the more regular form of income supplemented by other members who are generally daily wagers. So, what happened to these households?

No savings left

First, it is important to recognise that these households were vulnerable even before the COVID-19 outbreak. On the eve of March 25, the average holding of rice and wheat in each household was less than 8 kg. On an average households had operational savings worth barely 15 days with most households reporting only 10 days worth of operational savings. In the best cases women reported operational savings worth 23 days, far less than the time they had to ride out without income due to the lockdown. In the survey, 44% of women domestic workers reported having had to borrow money to ride through the lockdown period.

To make matters worse, according to the participants of the survey, rents have not been forgone but deferred. Dues (rent, water, electricity) that need to be immediately attended to following the lifting of the lockdown are far more pervasive and higher in value than borrowings. The average due across 500 households was about ₹8,700. Close to one-third of the households had dues worth ₹10,000. Only about 12% reported not having any dues at all. Non-negotiable expenses such as milk, vegetables, fuel, oil and masalas cost them ₹100 per day. These have been largely managed from savings, borrowings and incurring debts as also with forgoing meals at large. In short, loss of income has meant that households have lost the thin layer of savings they had, and have left the lockdown with debt.

Second, the related dimensions of job status and income are not very encouraging either, with 25% of the workers saying they were asked not to return to work. Another 25% were unsure if they would be called back. Job status and dues when seen together present a red flag. The average debt (excluding dues) in households where domestic workers were recently ousted from their jobs was about ₹6,800. It was ₹2,400 for those who still had their jobs. Hence, what we stare at is not just a plunge in economic condition but the withdrawal of the very means that can be a way to repair it.

These workers, despite the hardships, haven’t left the cities and don’t intend to do so. The city and the state will soon rely on them to restore normalcy. But can that be achieved if they continue to battle precarity of income, job, nutrition and housing on an everyday basis?

Need for health insurance

With the lockdown being lifted, many workers will be quietly let off, while others will slowly return to work — poorer, saddled with debts, their little savings wiped out. Recovery without compensating for wage loss and erosion of savings in the form of cash transfers is impossible. A health insurance against COVID-19 for every domestic worker is the only way the government can formally recognise the risks involved in their job and the problem that an infection can cause to their lives. But for all this to happen, they will first have to be recognised and workers have to be enrolled in government registers. It is both a need and an opportunity to extend and strengthen the frayed and mostly absent social protection nets to those who run our cities and our homes.

आर्थिक संकट को कम करके न आंकें

भरत झुनझुनवाला , (लेखक आíथक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र ने आकलन किया है कि भारत की जीडीपी विकास दर 1.2 प्रतिशत सकारात्मक रह सकती है। इसके विपरीत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली वैश्विक संस्था ब्लूमबर्ग ने ऋणात्मक (-)0.4 प्रतिशत, फिच, स्टैंडर्ड एंड पूअर एवं इकरा नामक रेटिंग एजेंसियों ने (-)5 प्रतिशत, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने (-)10 प्रतिशत और ग्लोबल कंसल्टेंसी संस्था आर्थर बी लिटिल ने (-)11 प्रतिशत रहने का आकलन किया है। अधिकतर विद्वानों की सहमति (-)5 प्रतिशत पर दिखती है। मेरे आकलन में गिरावट इससे भी अधिक हो सकती है। इस वर्ष फरवरी में जीएसटी की वसूली 105 हजार करोड़ रुपये हुई थी। अप्रैल में 30 और मई में 60 हजार करोड़ रुपये की वसूली बताई जा रही है। इन दो माह में 71 प्रतिशत और 43 प्रतिशत गिरावट हुई है। वर्तमान संकेतों के अनुसार जून में गिरावट का दौर जारी है। मई में 2.54 करोड़ ई-वे बिल जारी हुए थे जिन पर 60 हजार करोड़ रुपये की जीएसटी की वसूली हुई। 1 से 10 जून तक 87 लाख ई-वे बिल जारी हुए। इस रफ्तार से पूरे जून में 2.61 करोड़ ई-वे बिल जारी होने की संभावना है। इसके आधार पर जून में जीएसटी की वसूली 62 हजार करोड़ रुपये होने के आसार हैं जो फरवरी के मुकाबले (-)41 प्रतिशत होगी। मान लें कि जुलाई में सुधार हो जाएगा और केवल (-)20 प्रतिशत की गिरावट होगी और अगस्त 2020 से मार्च 2021 तक विकास दर शून्य रहे तो भी पूरे वर्ष का औसत (-)14.6 प्रतिशत गिरावट का रहेगा।

अगस्त 2020 से मार्च 2021 की विकास दर को शून्य मानने का कारण यह है कि पिछले 4 वर्षो में हमारी जीडीपी विकास दर लगातार गिर रही है। वर्ष 2017 में यह 10 प्रतिशत थी, 2018 में 8 प्रतिशत, 2019 में 5 प्रतिशत और 2020 में मात्र 4 प्रतिशत रह गई। वर्तमान संकेतों के अनुसार कोरोना का प्रकोप जुलाई तक रहने का अंदेशा है। चूंकि प्रकोप का दूसरा दौर भी आने की आशंका है इसलिए अगस्त के बाद विकास दर सकारात्मक रहने की संभावना कम ही है और हम इसे शून्य मान सकते हैं। जीएसटी के अनुपात में ही जीडीपी में भी परिवर्तन हो रहा है। 2019 और 2020 के बीच जीएसटी की वसूली में 3.6 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, जबकि जीडीपी में 4 प्रतिशत की। अत: 2020-21 में जीएसटी की वसूली में (-)14.6 प्रतिशत गिरावट से जीडीपी में भी इतनी ही गिरावट आ सकती है।

दूसरा मानदंड बिजली का है। सेंट्रल इलेक्टिसिटी अथॉरिटी के अनुसार अप्रैल 2020 में अपेक्षित उत्पादन की तुलना में 30 प्रतिशत की गिरावट आई और मई में 23 प्रतिशत की। मान लें कि जून में 15 प्रतिशत और जुलाई में 10 प्रतिशत की गिरावट आएगी तो वार्षकि गिरावट 6.5 प्रतिशत की बैठेगी। अप्रैल में बिजली के उत्पादन में 30 प्रतिशत की गिरावट से जीएसटी में (-)71 प्रतिशत की गिरावट आई थी। इसी अनुपात में पूरे वर्ष में बिजली के उत्पादन में 6.5 प्रतिशत की गिरावट से जीडीपी में (-)15.4 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान बनता है। उपरोक्त दोनों आधार पर इस वर्ष जीडीपी में कम से कम (-)15 प्रतिशत गिरावट आ सकती है, लेकिन सरकार रेटिंग एजेंसियों के (-)5 प्रतिशत के गिरावट के अनुमान के आधार पर चल रही दिखती है।

रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि जीडीपी में गिरावट अल्पकालीन होगी और अगस्त के बाद आर्थिक विकास चल पड़ेगा। कोरोना संकट की अवधि को पार करने के लिए सरकार ने जो अतरिक्त ऋण लिए हैं उस पर ब्याज अगस्त के बाद की राजस्व में तीव्र वृद्धि से अदा कर दिया जाएगा। इस आकलन में सरकार पिछले चार वर्षो से विकास दर में आ रही गिरावट को अनदेखा कर रही है। चूंकि गिरती अर्थव्यवस्था को कोरोना ने एक बड़ा झटका दिया है ऐसे में इसमें संदेह है कि अगस्त के बाद हमारी अर्थव्यवस्था पुन: तीव्र गति से बढ़ने लगेगी। यदि यह मान भी लें कि इस पूरे वर्ष में जीडीपी की गिरावट केवल (-)5 प्रतिशत होगी तो भी हमें तैयारी (-)15 प्रतिशत की करनी चाहिए। संकट को कम नहीं आंकना चाहिए। बीते चार वर्षो में जीडीपी विकास दर में गिरावट का सिलसिला नोटबंदी से शुरू हुआ। नोटबंदी, जीएसटी और अब कोरोना के कारण छोटे उद्योगों पर अधिक संकट आया है। इनके संकटग्रस्त होने से अर्थव्यवस्था में रोजगार कम बने और मांग भी कम हो गई। मांग कम होने से बड़े उद्योग भी संकट में आ गए हैं। इसलिए सरकार को छोटे उद्योगों पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्हें ऋण देने से काम नहीं चलेगा। उनकी मुख्य समस्या बाजार में बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा है। पहले कदम के तहत उन्हें समुचित संरक्षण देना होगा। चूंकि भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग रही इस कारण देश की पूंजी अभी भी काले धन में परिवíतत हो रही है। सरकार ने काले धन के निवेश पर शिकंजा कस रखा है इसलिए यह रकम सोने की खरीद में खपाई जा रही है।

दूसरे कदम के तहत सरकार को पूंजी के स्वतंत्र आवागमन को रोकना होगा। तीसरा कदम यह होना चाहिए कि सरकार अपने खर्चो पर लगाम लगाए जिससे ऋण लेने की जरूरत कम पड़े। जब देश के आम जनों की आय में भारी गिरावट आ रही हो तो जन सेवकों को भी उनके दर्द में भागीदार बनना चाहिए। चौथा कदम यह उठाया जाए कि आयात करों में वृद्धि की जाए, विशेषकर ईंधन तेल पर। इस मद से राजस्व एकत्रित करके सरकार अपने खर्च चला सकती है और ऋण लेने से बच सकती है। इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, परंतु यह नकारात्मक प्रभाव तो ऋण लेने से भी पड़ेगा। अंतर यह है कि तेल के दाम में वृद्धि का प्रभाव थम जाएगा, जबकि ऋण का नकारात्मक प्रभाव आने वाले वर्षो में बढ़ता ही जाएगा। जैसे नौकरी छूट जाए तो तत्काल खर्च कम करना उत्तम रहता है। नौकरी के अभाव में ऋण लेकर काम चलाने से परिवार और गहरे संकट में जा घिरता है। पांचवां कदम यह हो कि सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की नई व्यवस्था बनाई जाए।

यदि सरकार ने रेटिंग एजेंसियों पर भरोसा करके अपने खर्च वर्तमान स्तर पर बनाए रखे और भारी ऋण लिए तो आने वाले समय में आय में गिरावट के साथ-साथ ब्याज का बोझ भी बढ़ेगा और वह ज्यादा कष्टप्रद होगा।

Date:16-06-20

नए शीतयुद्ध को निमंत्रित करता चीन

आर बिक्रम सिंह , (लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं)

चीनी कूटनीति से तत्काल परिणाम की अपेक्षा नहीं की जाती। लद्दाख में सीमा विवाद के मामले में चीन डोकलाम जैसे रवैये पर चल रहा है। तनाव के स्तर को फिलहाल बनाए रखकर वह राजनीतिक-आíथक सौदेबाजी करना चाहता है। अगर पिछले 40 से अधिक वर्षो में चीनी सीमा पर गोलियां नहीं चली हैं तो यह कोई गांरटी नहीं कि आगे भी नहीं चलेंगी। कोविड-19 के मामले में चीन के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि उसने समय रहते दुनिया को सचेत क्यों नहीं किया? अमेरिका और शेष देशों की प्रतिक्रिया का प्रभाव चीन की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था पर पड़ना अवश्यंभावी है। कोरोना ने दुनिया के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी भीषण समस्याएं खड़ी की है। प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भरता की नीति का प्रभाव भी चीन पर पड़ेगा। यह भी दिख रहा कि अमेरिका-जापान-भारत-ऑस्ट्रेलिया का रणनीतिक गठबंधन निकट भविष्य में आकार ले सकता है। अपने को घिरता देखकर चीन ने अपने स्वभाव के अनुसार भारत को धमकाने की कोशिश की है और सचेत किया है कि हम इस शीतयुद्ध में न पड़ें। इसी चीनी रुख का परिणाम हम लद्दाख सीमा पर उसके सैन्य जमावड़े के रूप में देख रहे हैं। वरना जब दुनिया कोविड-19 से निकलने के लिए संघर्ष कर रही हो तो अचानक पूर्वी लद्दाख की पहाड़ियों पर पेट्रोलिंग के साझा गश्त क्षेत्र में कब्जा जमाना सीमा पर यथास्थिति को बदलते हुए भारत को दबाव में लेने की कोशिश ही तो है।

अगर भारत भी अन्य सीमा क्षेत्रों में वैसा ही करे जैसा चीन ने किया है तो चीन को भी अपनी सेनाएं लाकर उसी तरह बैठानी पड़ेंगी जैसे आज गलवान में भारतीय सेना बैठ गई है। युद्ध से चीन को कोई लाभ नहीं होना है, क्योंकि जो अक्साई चिन और वहां से होकर जा रही सिंकियांग-तिब्बत रोड उसे चाहिए थी वह तो उसके कब्जे में 1962 से ही है। चीन की प्रतिक्रिया का एक और महत्वपूर्ण कारण है पीओके से गुजरती हुई बेल्ट रोड इनीशिएटिव योजना के तहत बनी काशगर ग्वादर रोड की असुरक्षा। गुलाम कश्मीर पर भारत की आक्रामक नीति के परिणामस्वरूप उसे इसकी आशंका हो सकती है कि भारत अपने इस क्षेत्र को वापस लेने की सैन्य तैयारियां कर रहा है। इससे चीन का यह महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग बाधित ही नहीं, निष्प्रयोज्य हो जाएगा। इसी कारण चीन ने सुरक्षा परिषद में अनुच्छेद 370 के समापन को मुद्दा बनाने की असफल कोशिश की। चीनी इससे सशंकित भी है कि भारत अमेरिकी योजना का हिस्सा बन रहा है। भारत को अमेरिका के साथ जाने के क्या परिणाम होंगे, यह बताने के लिए ही शायद चीन ने लद्दाख में सीमा विवाद को आधार बनाया है। चीन भारत पर वुहान भावना के विरूद्ध जाने का आरोप लगाता है, लेकिन वुहान भावना का प्रदर्शन एकतरफा नहीं हो सकता। चीन अनुच्छेद 370 और पीओके पर भारत के पक्ष को समझने को तैयार नहीं है। जब भी सीमाओं के चिन्हीकरण की बात आई है वह लगातार टालता ही रहा है। व्यापार में असंतुलन को दूर करने के प्रति भी उसका कोई सकारात्मक रुख नहीं रहा। चीनी-पाकिस्तानी रणनीतिक साङोदारी में कोई कमी नहीं है। भारत को घेरने की चीन की समुद्री नीति भी कहीं से ढीली नहीं पड़ी है।

सीमा पर समस्या खड़ी कर देने के बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि प्रश्नगत क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे रक्षा निर्माण कार्यो के विरूद्ध सीमा नियंत्रण की कार्रवाई की गई है, लेकिन वहां सड़कों-पुलों का निर्माण तो पहले से ही चल रहा है। दरअसल विवाद का लक्ष्य लद्दाख की सड़कें नहीं, बल्कि भारत की बदल रही रणनीतिक धारणा है। 1993 और उसके बाद के समझौतों में सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति हुई थी, लेकिन भारतीय प्रयासों के बावजूद चीन युद्धविराम रेखा के चिन्हीकरण पर सहमत नहीं हुआ। सीमा रेखा पर एक चौड़े से क्षेत्र को आभासी सीमा क्षेत्र मान लिया गया जिसमें दोनों पक्ष गश्त करते हैं। इस क्षेत्र में आगे अधिक बढ़ने पर दूसरा पक्ष विरोध करता है, लेकिन अपनी ताजा हरकत से चीन ने सैन्य पेट्रोलिंग के क्षेत्र बाधित कर दिए हैं। इस तरह चीन ने 1993 के समझौते से विकसित हुई आपसी समझ को तिलांजलि दे दी है। चीन सीमाओं के चिन्हांकन से इसीलिए बचता है ताकि विवाद की स्थितियां पैदा कर सके, लेकिन पाकिस्तान को भारत के समानांतर ला खड़े करने वाला चीन अब यह देख रहा है कि डोकलाम के बाद नए भारत की सोच बदल चुकी है। हमारी सेनाओं ने जिस तेजी से चीनी चुनौती के बरक्स अपनी संख्या बल और सशस्त्रबल बढ़ाया है उससे चीन चकित है। चीनी जानते हैं कि 1962 दोहराया नहीं जाएगा। युद्ध हुआ और बराबरी पर भी छूटा तो चीन की अंतरराष्ट्रीय छवि धूलधूसरित हो जाएगी। अगर उसे पीछे हटना पड़ा तो दुनिया में उसका उपहास उड़ेगा।

चीन की यह सोच कि सीमा पर तनाव बढ़ाकर और वुहान भावना का हवाला देकर वह भारत को अपने विरुद्ध वैश्विक विमर्श से अलग होने को बाध्य कर देगा, एक खामखयाली ही है। वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। दुनिया एक नए शीतयुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। चीन 1980 के पहले का सोवियत संघ नहीं है जो अमेरिका को बराबरी की टक्कर दे रहा था। इस नए शीतयुद्ध में चीन के साथ उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान और ईरान के अलावा फिलहाल कोई और नहीं दिख रहा है। भारत के लिए यह निर्णायक समय है। हिमालय की सरहदों की रक्षा अब भारत की अकेली लड़ाई नहीं रह गई है। आज विश्व चीन की यह असलियत जान चुका है कि वह अपने वर्चस्व के लिए कुछ भी कर सकता है। निरंकुशता की ओर बढ़ रही चीनी शक्ति को नियंत्रित करने के वैश्विक दायित्व का निर्वहन आवश्यक हो गया है।

![]() Date:16-06-20

Date:16-06-20

पारदर्शिता जरूरी

संपादकीय

तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार को एक बार फिर तेल कीमतों में इजाफा कर दिया। करीब 80 दिन के अंतराल के बाद इस महीने जब तेल कीमतों में रोजाना बदलाव की व्यवस्था दोबारा शुरू की गई, तब से यह नौवां अवसर है जब कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 80 दिन की उस अवधि में दो बड़े बदलाव हुए: पहला, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें मांग में कमी के चलते औंधे मुंह गिर गईं। हालांकि उसके बाद से कीमतें कुछ सुधरीं और अब ये 40 डॉलर प्रति बैरल पर हैं जो सालाना आधार पर पिछले वर्ष की समान अवधि से 40 फीसदी कम है। दूसरा बदलाव था ईंधन करों में इजाफा। सरकार ने शुल्क और उपकर में 10 रुपये तक का इजाफा किया। हालांकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों द्वारा मूल्यवर्धित कर में इजाफे को छोड़ दें तो इस बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ा और इसे तेल विपणन कंपनियों ने वहन किया। अब कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे से तेल विपणन कंपनियों का मार्जिन प्रभावित हुआ है और पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में निरंतर इजाफा इसका उदाहरण है।

ईंधन कीमतों में इजाफे के पीछे के बुनियादी तर्क पर सवाल करने की जरूरत नहीं है। बाहरी संवेदनशीलता से निपटने के अलावा जलवायु परिवर्तन से लड़ाई और सरकारी राजस्व तक तमाम ऐसी वजह हैं जिनकी बदौलत भारत में ईंधन करों की दर अधिक है। सरकार व्यापक तौर पर कीमतें ऊंची रखने के लिए जनता का गुस्सा झेलने को भी तैयार है और अन्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वह ईंधन राजस्व पर निर्भर है। ईंधन कीमतों में हालिया इजाफे से सरकारी खजाने में 1.2 लाख करोड़ रुपये से लेकर 1.7 लाख करोड़ रुपये तक की राशि आएगी। सरकारी खजाना वस्तु एवं सेवा कर के कमजोर प्रदर्शन के चलते राजस्व की भारी कमी से जूझ रहा है। ऐसे में यह राहत भरी खबर है। बहरहाल, प्रक्रिया को लेकर कुछ सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। मसलन तेल विपणन कंपनियां कार्टेल जैसा व्यवहार कर रही हैं जो स्वीकार्य नहीं है। यदि सरकारी तेल विपणन कंपनियां समुचित वाणिज्यिक कंपनी होतीं और तेल कीमतें सही मायने में नियंत्रण मुक्त तथा राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर होतीं तो तेल कीमतों में अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह से इजाफा होता। आखिर बाजार तो इसी तरह काम करता है।

कीमतों में पारदर्शिता का सवाल एक बड़ा सवाल है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) का कहना है कि सरकार ने उसे 45 डॉलर प्रति बैरल मूल्य को लेकर आश्वस्त किया है। इसके अलावा सरकार के कुछ भुगतान की माफी की बात भी कही गई है। यह ओएनजीसी के लिए फायदेमंद हो सकता है लेकिन इसके पीछे कोई आर्थिक तर्क नहीं दिखता। देश में ईंधन बाजार पूरी तरह नियंत्रण मुक्त होना चाहिए। कुछ सुधार किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आयात समता मूल्य की जगह व्यापार समता मूल्य हो सकता है क्योंकि भारत परिशोधित ईंधन का निर्यातक तथा कच्चे तेल का आयातक है। खुदरा कारेाबारियों को यह इजाजत होनी चाहिए कि वे विभिन्न रिफाइनरियों से तेल खरीद सकें। यदि रिफाइनरी मूल्य पारदर्शी हों तो इससे खुदरा कारोबारियों को चयन करने में आसानी होगी और यह सुनिश्चित हो सकेगा कि बाजार के संकेत आपूर्ति शृंखला में विभिन्न कंपनियों तक पहुंचें। सरकारी रिफाइनरियों को निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों के साथ-साथ एक दूसरे से भी प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। यही दलील तेल उत्पादन कंपनियों पर भी लागू होती है। यदि ऐसा हो तो देश का ऊर्जा क्षेत्र प्रतिस्पर्धी होगा। तब सरकार पारदर्शी ढंग से कर भी लगा सकेगी और ईंधन करों से लाभान्वित भी हो सकेगी।

Date:16-06-20

कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार या महज तमाशा

देवाशिष बसु

मोदी सरकार ने गत 3 जून को तीन ऐतिहासिक कदमों की घोषणा की जिनमें बहुत तेजी से भारत का नाटकीय कायाकल्प करने की क्षमता है। पहला, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करने का फैसला जिससे अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू की कीमतें अकाल जैसी प्राकृतिक आपदा को छोड़कर भंडारण सीमा से मुक्त हो जाएंगी। दूसरा, किसानों को अपनी उपज देश में कहीं भी और किसी को भी बेचने की पूरी छूट होगी। मौजूदा कानूनों के तहत किसान केवल कृषि उत्पाद विपणन समितियों (एपीएमसी) मंडियों में लाइसेंसधारक कारोबारियों को ही अपनी उपज बेच सकते हैं। एपीएमसी का नियंत्रण नेताओं के हाथों में होता है जो कार्टेल के तौर पर काम करते हुए मुनाफे का मोटा हिस्सा अपनी जेब में डाल लेते हैं। तीसरा, किसानों को अनुबंध पर खेती की अनुमति देना जिससे किसान थोक विक्रेताओं, एग्रीगेटरों, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों के साथ गठजोड़ कर पूंजी एवं तकनीक तक पहुंच हासिल कर पाएंगे।

भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी कृषि-योग्य जमीन, सूरज की पर्याप्त रोशनी और 40 फीसदी भूभाग में पानी की मौजूदगी है और अगर इन तीनों संशोधित कानूनों को लागू कर दिया जाता है तो भारत का कायाकल्प ही हो जाएगा। किसानों को अपनी उपज का बेहतर मोल मिलेगा और भारत प्रशीतन भंडार, गोदामों, प्रसंस्करण एवं निर्यात गतिविधियों में अरबों डॉलर का निवेश आकर्षित करेगा। इसके साथ ही बंपर फसल होने पर संभावित बरबादी में कमी लाने और कृषि आय में नाटकीय वृद्धि का रास्ता भी साफ होगा। अगर ऐसा होता है तो यह भारत में अब तक हुए किसी भी बड़े सुधार जितना बड़ा होगा। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 16 फीसदी योगदान देने वाले कृषि क्षेत्र में 61 फीसदी आबादी के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर होने से यह बदलाव आखिर कितना बड़ा है?

बहुत बड़ा मौका: दिसंबर 2008 में मुकेश अंबानी ने मनीलाइफ को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि विभिन्न कारणों से हमारी अर्थव्यवस्था को खाद्य कारोबार में एक टिकाऊ मूल्य शृंखला विकसित करने का मौका नहीं मिल पाया। अंबानी ने कहा था, ‘अमेरिका और यूरोप में 1950 और 1960 के दशक तक खाद्य व्यवसाय में बड़े कारोबारी आ गए थे लेकिन भारत में खाद्य क्षेत्र हमेशा से असंगठित एवं बंटा हुआ वैल्यू चेन रहा है। मेरा मत है कि भारत की खरीद क्षमता पर खाद्य क्षेत्र का दबदबा होगा।’

मुकेश अंबानी ने कहा था, ‘अगर हम भारत के किसी खेत से निकली उपज को तकनीक एवं वितरण नेटवर्क की मदद से दुनिया में कहीं भी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप भेज सकते हैं तो फिर होने वाली खरीद-बिक्री की कल्पना करें। इसका आकार सॉफ्टवेयर से भी बड़ा है। दुनिया भर में खाए जाने वाले आलू को ही लीजिए। उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान को आलू का भाव 4-5 रुपये प्रति किलो मिलता है लेकिन पश्चिम एशिया में यही आलू 25-30 रुपये प्रति किलो के थोक भाव पर बिकता है। अमेरिका में यह 90 रुपये प्रति किलो के भाव पर मिलता है जबकि यूरोप में इसका भाव 110 रुपये किलो है। ऐसे में आलू की खरीद एवं बिक्री मूल्य में अंतर 1:20 है। अगर हमारी उपज अच्छी है और अमेरिकी बाजार खुल जाता है तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि हम कितनी जल्द 20 अरब डॉलर पर पहुंच जाते हैं। खाद्य बाजार सॉफ्टवेयर सेवा बाजार से कहीं अधिक बड़ा है। और पैसा सीधे किसानों के हाथ में जाता है। अतिरिक्त लाभ भी बहुत होंगे- नौकरियां, आवास, टिकाऊ उत्पादों का एक पूरा नया दौर ग्रामीण इलाकों में शुरू होगा।’

अंबानी ने हमारे साथ बातचीत में कहा था, ‘पिछले साल से इस पर लगातार गौर करने के बाद मुझे लगता है कि हम अपनी सारी खामियों को एक अवसर में तब्दील कर सकते हैं। हमारे खेत छोटे आकार के हैं लेकिन तकनीक की मदद से हम उन्हें जोड़ सकते हैं। सही इनपुट होने पर भारतीय किसानों को विश्व-स्तरीय होने से रोकने वाली कोई वजह नहीं है। कमी सिर्फ वितरण की है। हमारे पास सीधे वितरण लॉजिस्टिक की नई लहर पर सवार होने का मौका है। मुझे लगता है कि हरेक को बाजार अर्थव्यवस्था से रिश्ता कायम करने लायक होना चाहिए। अगर आप कुछ पैदा करते हैं तो आपको उसे एक बाजार भाव पर बेचने में भी सक्षम होना चाहिए।’

ये तीनों नए कानून 12 साल पहले की इस सोच से ही तालमेल रखते हैं। उस समय अंबानी ने कहा था कि हम उपभोक्ताओं के स्तर पर लागत में 20 फीसदी कटौती कर सकते हैं और किसानों की क्षमता तिगुनी की जा सकती है। कृषिआय मौजूदा स्तर से अगले कुछ वर्षों में 600 फीसदी से लेकर 900 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है। अंबानी ने कहा था, ‘भारत आज 15 करोड़ टन उपज पैदा करता है। हम अगले कुछ फसल सत्रों में ही इसे 30-40 करोड़ टन तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते हम इसे एक व्यवस्था के जरिये और विश्वस्तरीय गुणवत्ता से करें।’ ध्यान रखें कि ये आंकड़े वर्ष 2008 के हैं।

सवाल है कि क्या गलत हो सकता है? इसका जवाब है बहुत कुछ। भारत में कारोबार करने के साथ भारी संघर्षपरक लागत जुड़ी होती है। इस मामले में खासकर इसके नया होने और कृषि के राज्य सूची का विषय होने से जमीनी स्तर पर गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। आदर्श रूप में हमें एक भरोसेमंद एवं समय पर कीमत पड़ताल, किसानों, कारोबारियों एवं खरीदारों को जोडऩे, एक कारोबारी व्यवस्था और ऑर्डर पूरे करने के लिए भौतिक वितरण संबंधी ढांचे की जरूरत है। पूंजी बाजार जैसा एक जटिल ढांचा तैयार हो जाए तो हमें लौह आवरण वाले अनुबंधों की जरूरत होगी। इन्हें लेकर तमाम विवाद खड़े होंगे जिनके त्वरित, सरल एवं सस्ते समाधान की व्यवस्था करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बेहतर स्थिति वाली फर्में कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने से हतोत्साहित होंगी। मैं इस बात को लेकर आशंकित हूं कि इन सबके असरदार होने के लिए क्या कोई भी शख्स जवाबदेह या प्रोत्साहित होगा? इसके अलावा कृषि के राज्य विषय होने से मोदी की अच्छी मंशा और आकांक्षा भी राज्यों की सीमाओं पर जाकर रुक जाएगी, यहां तक कि भाजपा के शासन वाले राज्यों में भी।

समाधान: इस समस्या का हल नीति आयोग कुछ राज्यों को प्रायोगिक परियोजना के लिए चुनकर कर सकता है। इसके साथ ही आयोग को रिलायंस, आईटीसी और महिंद्रा जैसे कुछ बड़े कारोबारी समूहों को भी साथ में जोडऩा होगा। उन्हें एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा करना होगा ताकि वे भारतीय लागत पर सबसे आधुनिक तकनीक लेकर आएं और देश के किसान को वैश्विकबाजार से जोडऩे का इकलौता संकल्प लेकर आगे बढ़ें। इस प्रयोग के फीडबैक अनिवार्य रूप से सकारात्मक होने चाहिए, डिजाइन में उन्हें समायोजित किया जाए ताकि विवेकपूर्ण बदलाव किए जा सकें।

संयोग से हम विकसित देशों से सीखकर प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। आखिर में, मोदी को एक व्यक्ति को अगले चार वर्षों में एक मुकाम तक पहुंचने के लिए जवाबदेह बनाना होगा। ऐसा नहीं होने पर तीनों कानूनों में बदलाव की यह पहल महज एक तमाशा ही साबित होगी।

Date:16-06-20

बहुत से संकट: समय को बरबाद करने की कीमत

सुनीता नारायण , (लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से संबद्ध हैं)

दुनिया वर्षों तक टालमटोल और मिथ्या बयानबाजी की कीमत चुका रही है। बड़े संकट इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि हमने उन चीजों को ठीक नहीं किया, जो बिगड़ी हुई थीं। इस वजह से हम कोविड-19 का सामना कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य और आर्थिक संकट दोनों पैदा हुए हैं। भारत से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया में इस उठापटक से गरीब ही वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ उनकी संक्रमण से जान गई हैं और दूसरी तरफ आजीविका भी छिन गई है।

जब यह हृदय विदारक संकट हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है, तभी एक अन्य आपदा-जलवायु परिवर्तन भी खतरे का संकेत दे रही है। पिछले 15 दिनों के दौरान भारत का पूर्वी हिस्सा चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुआ है, जिसने जान-माल को नुकसान पहुंचाया है। देश के पश्चिमी हिस्से में कोरोना से प्रभावित शहर मुंबई तूफान निसर्ग से किसी तरह मामूली बच गया। मगर महाराष्ट्र के तटीय जिलों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। हम जानते हैं कि इन आपदाओं के बाद के हालात बहुत खराब होते हैं क्योंकि ये विकास के लाभ और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे में वर्षों से किए जा रहे निवेश को अपने साथ ले जाती हैं। मगर यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। टिड्डी दल पहले ही देश के पश्चिम हिस्से में खेतों को खड़ी फसलों को चट चुके हैं। अब ये भारत के उत्तरी राज्यों और अफ्रीका के देशों में भी पहुंच गए हैं। इनके आगामी महीनों में और अधिक नुकसान पहुंचाने की आशंका है।

इन अलग-अलग घटनाओं के जलवायु परिवर्तन से संबंध होने पर कोई संदेह नहीं है। आज हमें जो जमीन पर दिखाई दे रहा है, वह तूफानों की बारंबारता एवं तीव्रता बढऩे और बारिश का असामान्य एवं अत्यधिक होने का नतीजा है। मौसम में यह बदलाव इसलिए आया है क्योंकि जमीन एवं समुद्र के तापमान में बदलाव हुआ है। भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि न केवल तूफानों की संख्या बढ़ रही है बल्कि तूफानों की रफ्तार भी बढ़ रही है, जिसकी वजह जमीन और समुद्र के तापमान में बदलाव है। इस वजह से विनाश बढ़ रहा है और ऐसे घटनाक्रमों का अनुमान लगाना मुश्किल होता जा रहा है।

टिड्डी दल के प्रकोप का इन स्थितियों से संबंध है। पहले 2018 में और फिर 2019 में अरब प्रायद्वीप और पूर्वी अफ्रीका के मरुस्थलों में कई बार तूफान और अत्यधिक बारिश की घटनाएं देखने को मिलीं। फिर 2019 और अब 2020 में उन्हीं अफ्रीकी क्षेत्रों और भारतीय मरुस्थल में बेमौसम बारिश और लंबा मॉनसून देखने को मिला। इस वजह से मरुस्थल टिड्डियों के लिए अनुकूल प्रजनन केंद्र बन गए और इनकी वृद्धि इंडिविजुअल स्टेज से ग्रीगेरियस स्टेज में पहुंच गई। इनका फैलाव प्रकोप की श्रेणी से भारी बढ़ोतरी की श्रेणी में पहुंच गया। जिस तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोविड-19 के खतरे को महामारी घोषित करने में लंबा समय लिया, उसी तरह खाद्य एवं कृषि संगठन भी यह विचार कर रहा है कि कब टिड्डी दलों में भारी बढ़ोतरी को एक आपदा घोषित किया जाएगा।

कोविड-19 प्रकृति के साथ हमारे बिगड़ते संबंधों का नतीजा है। यह उस समय को भी खोने का भी नतीजा है, जब हम सार्वजनिक स्वास्थ्य और एक ऐसा समानता वाला समाज बनाने पर निवेश कर सकते थे, जिसमें गरीबों पर दोहरी मार नहीं पड़ती। आज हमारे सामने मौजूद जलवायु परिवर्तन और अन्य मुद्दों को लेकर भी यही स्थिति है। इनमें बहुत अधिक समय ना-नुकुर करने या आवश्यक रफ्तार एवं पैमाने पर व्यवस्थित तरीके से काम न करने में बेकार कर दिया गया। अब हमारे पास समय नहीं है। मेरी पीढ़ी इस मौके को गंवा चुकी है। यह बात स्पष्ट रूप से समझ लें कि यह केवल शुरुआत है। इस समय विश्व (धनी या उभरते विश्व) के गरीब सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। वे सबसे अच्छे दौर में भी मुश्किल से अपनी जीविका चला पाते हैं। अब हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं कहती रहती हूं कि कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन हमें सिखाते हैं कि हम एक कमजोर व्यक्ति जितने ही मजबूत हैं।

ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मैं वह सब दोहरा सकती हूं, जो हम जानते हैं। लेकिन मैं उस एक सौदेबाजी नहीं किए जा सकने वाले बुनियादी सिद्धांत के बारे में बताना चाहती हूं, जिसे हमें और नहीं करना चाहिए। हमें समस्याओं से इनकार या उन्हें ढंकना नहीं चाहिए। इस समय एक साथ जितनी आपदाएं एक साथ आ रही हैं, वे दुनिया को और असुरक्षित बना देंगी। उनसे सरकारों को ज्यादा सत्तावादी और असहिष्णु बनने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसा हमें सभी जगह दिखाई दे रहा है। भारत में हमारे शीर्ष विधि अधिकारी ने सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं की तरफ ध्यान खींचने वाले लोगों को गिद्ध बताते हुए आलोचकों की तुलना शिकारी पक्षियों से की है। किसी राष्ट्रीय संकट के समय सरकार किसे अनावश्यक आरोप बताती है और किन चीजों को आवश्यक समझती है, इनके बीच एक बारीक रेखा होती है। ऐसे में उस समय खुद पर अंकुश लगाना बेहतर होता है, अन्यथा इससे सरकारी संकल्प कमजोर होंगे।

मगर इस स्थिति में बदलाव जरूरी हैं। हमें कम नहीं ज्यादा सूचनाएं हासिल करने की जरूरत है। हमें यह भी जानने की जरूरत है कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है ताकि हमारे कार्यों को बेहतर निर्देशित किया जा सके। इससे हम गलती नहीं करेंगे या उन्हें दोहराएंगे नहीं। यह बात हमेशा ध्यान में रखी जानी चाहिए कि आज कोविड-19 वैश्विक महामारी है क्योंकि चीन या डब्ल्यूएचओ के वैज्ञानिकों में सत्ता के सामने सच बोलने का साहस नहीं है। हम सभी को चियरलीडर्स बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी। इससे वे बहुत से संकट विकराल होंगे, जो आगे बरकरार रहेंगे।

नेपाल के कदम

संपादकीय

पिछले कुछ समय से भारत के खिलाफ नेपाल जिस आक्रामकता के साथ कदम बढ़ाता जा रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, इससे क्षेत्र में अशांति का एक और रास्ता खुल गया है। हाल में नेपाल ने अपना नया राजनीतिक और भौगोलिक नक्शा बना कर उसे संसद के जरिए पारित करवाने की कवायद तेज कर दी है। बीते शनिवार को नेपाल सरकार ने इसे निचले सदन में पेश किया था। वहां से मंजूरी मिलने के बाद अब नेपाली संसद के उच्च सदन ने इस प्रस्तावित नक्शे को मंजूरी देने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक का समर्थन कर दिया है। इससे यह तो साफ हो ही गया है कि नेपाल इस नए नक्शे को संसद से मंजूरी दिलवा कर देश का जो नया आधिकारिक नक्शा जारी करेगा, उसमें कालापानी और लिंपियाधुरा नेपाल के हिस्से के रूप में दिखेंगे। नेपाल के इस कदम से कुछ हो या न हो, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास की जो शुरुआत हो गई है, वह शायद ही कभी दूर हो।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस वक्त नेपाल पूरी तरह से चीन के प्रभाव में है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के इशारे पर चल रहे हैं। ओली के सत्ता में आने के बाद से नेपाल में चीनी का दखल तेजी से बढ़ा है। चीन ने नेपाल में कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इसके पीछे चीन का मकसद नेपाल के रास्ते भारत की घेरेबंदी करना ज्यादा है। दुख की बात यह है कि नेपाल यह समझ नहीं पा रहा कि जिस एकमात्र और सबसे करीबी पड़ोसी भारत से उसके सदियों पुराने रिश्ते रहे हैं, उसी के खिलाफ वह इस तरह की पलटी मार कर क्या हासिल कर लेगा। कहना न होगा कि भारत ने हमेशा हर तरह से नेपाल का साथ दिया है, संकट में उसके साथ खड़ा रहा है, फिर भी नेपाल चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, वह भी बेबुनियादी मुद्दों पर। नेपाल को इस वक्त लग रहा है कि भारत चीन और पाकिस्तान से घिरा हुआ है। ऐसे में कालापानी और लिंपियाधुरा को उससे हथियाया जा सकता है। पर ऐसा सोचना नेपाल की बड़ी भूल होगी।

नेपाल जिन इलाकों पर दावे कर रहा है, वे भारत का ही हिस्सा हैं। इस तथ्य को चीन और नेपाल अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन अब नेपाल क्षेत्रों पर अनधिकृत दावे कर उन्हें विवादित बनाने की चीन की रणनीति पर चल निकला है। कालापानी क्षेत्र को लेकर हकीकत यह है कि भारत में होते हुए भी इस क्षेत्र को लेकर नेपाल ने भ्रम की स्थिति बना रखी है। दो सौ साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली शासकों के बीच जो सुगौली संधि हुई थी, उसके मुताबिक भारत ने अपनी सीमा कालापानी नदी के झरनों तक मानी थी और नेपाल ने उसे इस नदी के किनारों तक मानी है। दो सौ साल पहले नक्शे नहीं बने थे, इसलिए इन सीमाओं की व्याख्या अपनी-अपनी तरह से की जाती रही। क्षेत्रफल में ये इलाके बहुत छोटे हैं, पर इनका सामरिक महत्त्व काफी है, नेपाल से ज्यादा भारत और चीन के लिए। ऐसा नहीं है कि भारत और नेपाल मिल बैठ कर इस विवाद को सुलझा नहीं सकते। पर चीन नेपाल को ऐसा करने नहीं दे रहा। नेपाल को यह समझना चाहिए कि भारत से बिगाड़ कर उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। जितनी जरूरत भारत को नेपाल की है, उससे कहीं ज्यादा नेपाल को भारत की जरूरत है।

Date:16-06-20

आपदाओं की बहुस्तरीय चुनौती

अभिषेक कुमारसिंह

कोरोना के संकटकालीन दौर के दो-ढाई महीने के अंतराल में दिल्ली और एनसीआर कहलाने वाले उसके आसपास के इलाकों में एक दर्जन से ज्यादा बार भूकम्प के हल्के झटके आ चुके हैं। इसी दौरान दिल्ली-एनसीआर के अलावा रिक्टर पैमाने पर चार या इससे कुछ अधिक तीव्रता के भूकम्प गुजरात से लेकर जम्मू और झारखंड व कर्नाटक तक में आ चुके हैं। भूकम्प हो या फिर कोरोना विषाणु का संक्रमण, आपदाओं के बारे में सभ्यता का अनुभव कहता है कि ये अक्सर बिना चेतावनी के आती हैं। ऐसी स्थिति में हमें इनसे निपटने की तैयारी करने का कोई मौका नहीं मिलता है, इस कारण इन आपदाओं की मारक क्षमता बढ़ जाती है। बीते दो-ढाई महीने के दौरान आए भूकम्प के झटकों से मन में कई सवाल पैदा होते हैं। पहला तो यही कि कहीं हम किसी बड़े भूकम्प का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई आशंका है, तो भूकम्प से बचाव के लिए तैयारियों के सवाल भी लगातार खड़े होते हैं। दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत की जमीन के गहरी परतों से गुजरने वाले भूकम्पीय क्षेत्र का हवाला देकर भूगर्भवेत्ता कई बार यह आश्वस्ति दे चुके हैं कि हल्की-फुल्की जमीनी हलचलों से बड़े भूकम्प की आशंका खत्म हो जाती है। पिछले दो साल में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में करीब दो सौ से ज्यादा बार भूकम्प के हल्के झटके आ चुके हैं। इस आधार पर राष्ट्रीय भूकम्प विज्ञान केंद्र के विज्ञानियों का मत है कि छोटे स्तर के ये भूकम्प धरती में जमा ऊर्जा को बाहर निकाल फेंकते रहे हैं, इसलिए बड़े जलजले का खतरा नहीं के बराबर रह जाता है। लेकिन इससे पहले दो महीने के अंतराल में दिल्ली-एनसीआर की धरती इतनी ज्यादा बार कभी नहीं कांपी। इसलिए बार-बार यह सवाल परेशान कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस साल 12 अप्रैल से लगातार लौटते छोटे भूकम्प किसी बड़े संकट का इशारा हों और ऐसे में इनकी अनदेखी भारी पड़ जाए।

भूकम्प की तीव्रता के हिसाब के पांच हिस्सों (जोन) में बंटे भारत के नक्शे में दिल्ली-एनसीआर का इलाका जोन-चार में आता है। बड़े भूकम्प की सर्वाधिक आशंका जोन-पांच में होती है, जिसमें पूरा पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर का कुछ इलाका, गुजरात का भुज क्षेत्र और अंडमान-निकोबार सर्वाधिक खतरे वाले जोन-पांच में आते हैं। इसके बाद जोन-चार जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व बिहार के कुछ इलाके और सिक्किम तक फैला हुआ है। तीसरी श्रेणी में कुछ कम जोखिम वाले क्षेत्र हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान व केरल के आंशिक इलाके आते हैं। शेष भारत सबसे कम खतरे वाले रिस्क जोन-दो में आता है। इस दृष्टि से देखें तो देश की राजधानी का यह क्षेत्र बड़े जलजले के खतरे से सिर्फ एक पैरामीटर नीचे है। यही वजह है कि आइआइटी- कानपुर, आइआइटी धनबाद के अनुप्रयोग भूभौतिकी और भूकम्प विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय भूकम्प विज्ञान केंद्र से जुड़े रहे भूगर्भवेत्ता हल्के झटकों को एक अहम चेतावनी की तरह देखने की बात कह रहे हैं। इन विशेषज्ञों के मुताबिक इसके कई कारण हैं जिनके आधार पर छोटे-छोटे भूकम्पीय झटकों को बड़े भूकम्प की आहट माना जा सकता है। अव्वल तो यही कि यह इलाका भूकम्प की दृष्टि से ‘गंभीर’ या संवेदनशील माने जाने वाले जोन-चार में आता है। दूसरा, यह क्षेत्र बड़े भूकम्पों को झेल चुके इलाकों से ज्यादा दूर नहीं है। दिल्ली-एनसीआर हिमाचल के कांगड़ा से तीन सौ सत्तर किलोमीटर और उत्तरकाशी से दो सौ साठ किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों ही जगह बड़े भूकम्प के लिए जानी जाती हैं। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक जाने वाली हिमालय पर्वत शृंखला में मौजूद सक्रिय भूकम्पीय पट्टी से दो सौ अस्सी से तीन सौ पचास किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह इलाका बड़ी भूगर्भीय हलचलों के नजरिए से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में यदि हिमालय में कोई बड़ी हलचल होती है तो उसका बड़ा असर दिल्ली से लेकर बिहार तक हो सकता है।

आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों ने हिमालयी इलाके में 8.2 या इससे भी अधिक की तीव्रता वाले भूकम्प का अनुमान जताया है, जिसे एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों ने इसके पीछे नेपाल में 7.3 तीव्रता (2015 में) और वर्ष 2011 में सिक्किम में आए 6.9 तीव्रता के भूकम्पों के बीच एक कड़ी की मौजूदगी को वजह माना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन भूकम्पों के कारण इस इलाके की भूगर्भीय प्लेटों में उथल-पुथल हो गई है। पहले के झटकों के दौरान इनमें दरारें आ गई थीं, लेकिन हाल के भूकम्पों के कारण ये दरारें और चौड़ी हो गई हैं। इससे धरती के भीतर की ऊर्जा दरारों के जरिए बाहर निकल सकती है, जो बड़े भूकम्प का कारण बनेगी। यह सिर्फ एक आशंका भर नहीं है, क्योंकि वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकम्प के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूकम्प का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि नेपाल, भूटान, म्यांमार और भारत की भूगर्भीय प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं। यह भूकम्प पूर्वोत्तर से लेकर बिहार, यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड के कई इलाकों को प्रभावित करने की स्थिति में हो सकता है।

यह तो सही है कि अभी तक हुई वैज्ञानिक तरक्की भूकम्प, समुद्री तूफान, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आपदाओं पर लगाम नहीं लगा पाई है, लेकिन सर्वाधिक गंभीर बात यह है कि अमीर-गरीब की खाई इन आपदाओं के वक्त और गहरी होकर नजर आती है। विकसित देश भी प्राकृतिक आपदाओं को रोक भले न पाते हों, पर इतना निश्चित है कि भूकम्प जैसी त्रासदी से भी उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि उनका आपदा प्रबंधन काफी मजबूत और सुव्यवस्थित होता है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल की तरह बड़े भूकम्प जापान, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया में भी आते हैं, लेकिन वहां ऐसे विनाश के समाचार नहीं मिलते हैं। जापान तो भूकम्प से सबसे ज्यादा पीड़ित देशों में है, लेकिन हादसों की बारंबारता से सबक लेकर वहां न केवल मजबूत और भूकम्परोधी बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया है, बल्कि समय-समय पर लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के वक्त किए जाने वाले उपायों की जानकारी भी असरदार तरीके से दी जाती है। इसके बरक्स नेपाल, भारत, पाकिस्तान जैसे देशों को देखें, तो यहां आज भी पुरानी जर्जर इमारतों में लाखों लोग भूकम्प की परवाह किए बगैर रह रहे हैं। यही नहीं, नई बन रही इमारतों में भी आग व भूकम्प से बचाव के नियम-कायदों की सतत अनदेखी हो रही है। देश में शहरीकरण के नाम पर जैसा अनियोजित और अनियंत्रित विकास हो रहा है, वह एक गंभीर मर्ज बन चुका है।

भारत में ज्यादातर मौकों पर ऐसे संकटों से बचाव का कोई ठोस जतन करने की बजाय क्षति हो जाने के बाद की स्थितियों से जूझने में ही अधिक दिलचस्पी ली जाती है। कायदे से तो गुजरात के भुज और उत्तरकाशी जैसे अनुभवों के बाद भूकम्प से पूर्णतया सुरक्षित इमारतों के निर्माण की ठोस पहल होनी चाहिए थी, पर वह भी तकरीबन सिरे से नदारद है। अलबत्ता खानापूर्ति करते हुए शहरी नियोजकों, बिल्डरों और आम लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार के आदेश पर डिजिटल एक्टिव फॉल्ट मैप एटलस जरूर तैयार कर लिया गया है। इसमें सक्रिय फॉल्टलाइन की पहचान के अलावा पुराने भूकम्पों का लेखाजोखा है, जिससे लोगों को पता चल सके कि वे भूकम्प की फॉल्ट लाइन के कितना करीब हैं और नए निर्माण में सावधानियां बरती जाए। लेकिन सवाल है कि क्या इस एटलस की जानकारी आम लोगों को है।

रूपहले मंच के पीछे का दर्द

अभिषेक कुमार सिंह

देश के एक हिस्से में बढ़ती संपन्नता भी युवाओं के अकेलेपन, दुख और तनाव को कम नहीं कर पा रही है। युवा और बेहद प्रतिभाशाली फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को इस संदर्भ में देखें तो हमें कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अपनी पिछली ही फिल्म ‘छिछोरे’ में निभाए गए चरित्र में सुशांत अपने बेटे को जिंदगी की हताशा से तब लड़ना सिखाते हैं, जब वह एक नाकामी से घबराकर आत्महत्या का प्रयास करता है। पर अफसोस कि जब मौका पड़ा, यह सबक सुशांत खुद पर लागू नहीं कर सके और गहरे अवसाद में घिरकर आत्मघाती कदम उठा लिया।

अच्छा नाम-दाम कमाने के बावजूद पैसे की तात्कालिक तंगी और निजी जीवन की कुछ निराशाओं के हावी हो जाने के शुरुआती अनुमान ही फिलहाल इस बारे में लगाए जा सकते हैं, लेकिन यह मामला चमक-दमक भरे जीवन के पीछे के अंधेरों और पारंपरिक रूप से परिवार को अहमियत देने वाले भारतीय समाज में अकेले पड़ते व डिप्रेस्ड होते युवाओं की समस्याओं को एक साथ उजागर कर रहा है। अवसाद की समस्या में फिलहाल कोरोना संकट ने कुछ और इजाफा ही किया है। काम न मिलने और वेतन कटौती या नौकरी जाने के साथ रोजी-रोटी के विकल्प सीमित हो जाने के कई खतरे हैं, जो युवाओं के एक बड़े वर्ग के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। पर ये समस्याएं निम्न और मध्य वर्ग की ज्यादा लगती हैं। कई फिल्मों में शानदार अभिनय के बल पर पैसा और ख्याति अर्जित करने वाले सुशांत की मौत (या आत्महत्या) के जो संकेत हैं, वे इससे अलग और कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये संकेत हमारी सामाजिक व्यवस्था के खोखलेपन को जाहिर करते हैं। इनसे समाज में परस्पर वास्तविक संवाद के अवसरों का स्पेस खत्म होने का पता चलता है। ये ऐसे आत्मकेंद्रित समाज का खुलासा करते हैं, जिसमें लोगों के पास अपने सुख-दुख को दूसरों से साझा करने की ताकत और समझ-बूझ खत्म होने का संकेत देते हैं। अपना अहं परे रखकर दूसरों के साथ मन की बातें साझा करने से लोगों का तनाव कम होता है और सामाजिक रूप से संबल मिलता है, लेकिन अब क्षणिक सफलताओं में खुद को दूसरों से विशिष्ट मानने का चलन कामयाब युवाओं को जल्द ही अंदर से तोड़ भी देता है। नौकरी या प्रेम में असफलता जैसी चीजें पहले भी रही हैं पर पहले युवा इतनी जल्दी जिंदगी से उकता नहीं जाते थे। इसलिए यह देखना और समझना होगा कि आखिर क्यों कई सफलताओं के बाद भी एक छोटे दौर की नाकामी या काम न मिलने की मायूसी बड़े सितारों को भी अंदर से तोड़ देती है। सुशांत से पहले भी टीवी और फिल्म जगत के कई और उदाहरण हैं, जिनमें प्रतिभावान सितारों ने ज्यादातर निजी दबाव और अवसाद में घिरकर आत्मघात का रास्ता चुन लिया। चार साल पहले टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी की आत्महत्या, श्रीदेवी की संदिग्ध मौत, दिव्या भारती, सिल्क स्मिता, फिल्म ‘निशब्द’ की युवा अभिनेत्री जिया खान से लेकर इस साल की शुरु आत में टीवी एक्ट्रेस सेजल शर्मा तक की मौतों का लंबा सिलसिला है जो काफी संदिग्ध है, लेकिन इनमें से एक-दो अपवादों को छोड़कर ज्यादातर घटनाएं इसी तथ्य का खुलासा करती हैं कि टीवी, सिनेमा, फैशन की ग्लैमर की यह दुनिया घुप्प अंधेरों से जूझ रही है। यह विडंबना ही है कि जिन सितारों के अभिनय के चौतरफा चर्चा हो और जिनका कॅरियर आम तौर पर अच्छा ही चल रहा होता है, वे सितारे निजी जीवन में जरा से उतार-चढ़ाव भी सहन नहीं कर पाते हैं। यानी ग्लैमरस पेशों से जुड़े युवा जल्दी तनाव और असुरक्षा के शिकार होकर हो जाते हैं। फिल्मों की कामयाबी-नाकामी और नये कलाकारों-सितारों के आगमन के साथ आने वाली यह असुरक्षा इतनी ज्यादा होती है कि जरा सा दबाव बड़े से बड़े सितारे को अंदर से तोड़ देता है।

इन सितारों को देखकर हमें पता नहीं चलता कि चमक-दमक भरी इनकी जिंदगी अनिगनत दर्द की दास्तानों में पैबस्त होती है। एक बार सफलता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद खुद से भी ज्यादा अपेक्षाएं लगाने वाली यह त्रासदी वापसी की कोई राह नहीं छोड़ती है। सार्वजनिक जीवन में बेहद चर्चित रहने वाले सितारों की जिंदगी में कायम अकेलापन कम हो सकता है और वे अवसाद से बच सकते हैं, अगर शोहरत और पैसे का निवेश वे खुद को समाज से जोड़ने में करें। सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों की मदद के उदाहरण के साथ यही साबित किया है। खुद फिल्म और फैशन इंडस्ट्री यदि कुछ ऐसे संतुलन बना सके, जिसमें कामयाब होने का मतलब फिल्मी पर्दे पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्क्रीन पर भी चमकना माना जाए तो कह सकते हैं कि युवाओं की ऐसी त्रासदियों पर कुछ रोक लग सकेगी।

रहम करो, मेरा दम घुट रहा है

विभूति नारायण राय,पूर्व आईपीएस अधिकारी

कुछ वाक्य इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। वे किसी एक व्यक्ति द्वारा बोले जरूर जाते हैं, लेकिन दर्ज हो जाते हैं मनुष्यता के स्मृति-पटल पर और बीच-बीच में कौंध उठते हैं मानव उपलब्धियों या असफलताओं को रेखांकित करने के लिए। मित्र द्रोही ब्रूटस के खंजर के सामने खड़े जूलियस सीजर ने अविश्वास आंखों में भरकर पूछा था, तुम भी ब्रूटस! महाभारत में युद्ध के बीच संशय पैदा करने वाला युधिष्ठिर का एक वाक्य – अश्वत्थामा मारा गया… सुनकर महारथी, लेकिन उस क्षण सिर्फ एक पिता द्रोणाचार्य ने अपना धनुष जमीन पर टिका दिया। चंद्रमा पर पहला कदम रखते हुए नील आर्मस्ट्रांग के मुंह से निकला- इंसान का एक छोटा कदम, पर मानव जाति की एक लंबी छलांग।

ये और ऐसे ही कई वाक्य हमारी स्मृतियों में दर्ज हैं। ऐसा ही एक वाक्य अमेरिका के मिनेसोटा में पुलिस के घुटनों तले दबी गरदन वाले जॉर्ज फ्लॉयड ने छटपटाते हुए कहा था- आई कांट ब्रीद -मेरा दम घुट रहा है। अमेरिकी पुलिस निहत्थी लड़ाई में विरोधी को काबू में करने के लिए जमीन पर पटककर चोकहोल्ड दांव लगाती है, जिसमें उसका सिर घुटनों से दबाया जाता है।

इस बार जो सिर घुटने के नीचे था, वह एक अश्वेत का था, इसलिए दबाव सिर्फ एक मजबूत जिस्म का नहीं था, बल्कि उसमें वह सारी नस्लीय घृणा भी शरीक थी, जो किसी काले व्यक्ति के प्रति गोरों के मन में भरी होती है। तकनीक ने एक भयानक फिल्म पूरी दुनिया को दिखा दी – एक मध्यवय का अश्वेत आदमी एक हट्टे-कट्टे श्वेत पुलिसकर्मी के घुटने के नीचे दबा हुआ है और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वह सांस का मरीज है और उसका दम फूल रहा है। यह तो उसकी मृत्यु के बाद पता चला कि वह कोरोना से भी संक्रमित था। लोगों को याद आया कि साल भर पहले भी एक और अश्वेत व्यक्ति की इन्हीं परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी और वह भी इसी तरह गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन इस बार के वाक्य आई कांट ब्रीद की ध्वनियां अमेरिका, यूरोप, हर जगह गूंजने लगी।

लोगों ने समवेत स्वर में गाना शुरू कर दिया, आई कांट ब्रीद। लोगों का दम इस नस्लभेदी व्यवस्था में घुट रहा था। इस बार उनके हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा हुआ था कि ब्लैक लाइफ मैटर्स अर्थात अश्वेतों की जिंदगी का भी मतलब है। श्वेतों के महाद्वीपों अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भूचाल आ गया। इस भूचाल के पीछे अश्वेत और श्वेत दोनों थे, बल्कि श्वेत अधिक थे। यह आंदोलन इतिहास की ज्यादतियों का भी बदला लेने निकल पड़ा है। इसने रंगभेद के बचे-खुचे अवशेषों के साथ पुराने नस्लभेदियों, उपनिवेशवादियों और गुलामों के व्यापारियों की स्मृतियों को खुरचना शुरू कर दिया है। कई शताब्दियों से दर्प के साथ चौराहों पर खडे़ औपनिवेशिक युद्धों के नायकों, नस्लभेद के भाष्यकारों और गुलामों के सौदागरों की मूर्तियां धड़ाधड़ गिराई जाने लगी हैं।

इसी बीच एक अद्भुत दृश्य दिखा, मिनेसोटा की पुलिस ने चोकहोल्ड की मुद्रा में घुटनों के बल बैठकर अश्वेतों से माफी मांगी। इसके बाद तो घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने की होड़ लग गई, छात्रों, प्राध्यापकों, राजनीतिज्ञों, कलाकारों, सबने घुटने टेककर माफी मांगी। अद्भुत है अमेरिकी समाज! एक तरफ तो उसका प्रभु वर्ग वियतनाम, इराक या अफगानिस्तान में नागरिकों पर बम बरसाकर उनका संहार करता है और साथ ही, उसकी जनता को दुनिया के सबसे बड़े युद्ध विरोधी आंदोलनों की इजाजत भी है। कई बार मुझे लगता है कि अगर इस तरह का आंतरिक लोकतंत्र सोवियत रूस में रहा होता, तो शायद एक खूबसूरत समाज नष्ट नहीं होता। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि अमेरिका का सबसे अधिक विरोध माक्र्सवादी और इस्लामी विचारक करते हैं और इन दर्शनों से जुड़े ज्यादातर बड़े नामों की एक कामना यह भी होती है कि उनके या उनकी संतानों के लिए अमेरिका के दरवाजे खुल जाएं। कभी इस पर भी सोचना चाहिए कि नोम चॉमस्की अमेरिका में ही क्यों संभव हुए, सोवियत रूस में होते, तो शायद उनकी जिंदगी साइबेरिया में ही कटती। अमेरिकी समाज के अंतर्विरोधों पर काफी गंभीर समाजशास्त्रीय अध्ययन हो सकते हैं, पर इसे कैसे भूला जा सकता है कि वियतनाम युद्ध के खिलाफ सबसे बड़ी रैलियां अमेरिकी शहरों में ही आयोजित की गई थीं और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना ने अंतत: शिकस्त कुबूल कर ली, पर जनमत के दबाव ने सैन्य-राजनीतिक नेतृत्व को परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करने दिया।

अमेरिकी दृश्यों से गुजरते हुए मैं भी कुछ सपने देखने की इजाजत चाहता हूं। मैं सपना देखता हूंं कि दिल्ली पुलिस 1984 के दंगों के दोषी के रूप में माफी मांगने के लिए गुरुद्वारा बंगला साहिब के सामने शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठी है। मेरा एक दूसरा सपना इतना ही असंभव-सा है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस अयोध्या में बाबरी विवाद में अपनी सहभागिता के लिए लखनऊ में पुलिस मुख्यालय के सामने मौन रखकर देश से क्षमा मांग रही है। पश्चिम में गुलामों के सौदागरों की मूर्तियां गिराते देखकर मैंने सपना देखा कि समानता की गारंटी देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 पर दिन-रात बहस करते-करते न्यायमूर्तियों, वकीलों को भी जागना चाहिए। देश में असमानता के लिए जिम्मेदार रहे लोगों की कुछ मूर्तियां अब तक क्या कर रही हैं?

ऐसे ही बहुत से सपने हैं, जो आजकल मैं देख रहा हूं। मुझे पता है, मेरे सपने हाल-फिलहाल तो सच होने वाले नहीं हैं। हमने खुद को जगद्गुरु घोषित कर रखा है। हमारा अतीत इतना महान है कि उस पर किसी तरह की शंका करना वर्जित है, अपने किसी किए पर क्षमा मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। अमेरिका के पास सिर्फ चार सौ वर्षों का इतिहास है, पर उसने इतनी क्षमता अर्जित कर ली है कि वह अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस कर सकता है और हमारा हजारों साल पुराना ‘गौरवशाली’ अतीत हमें इससे रोकता है। पता नहीं हम कब सीख पाएंगे कि गलती की क्षमा मांगना कमजोरी नहीं, जातियों की शक्ति का द्योतक होता है। शर्मिंदगी का सार्वजनिक इजहार हमें बड़ा बनाता है।