11-12-2019 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Kyoto to Madrid

If accumulated credits become worthless, it will undermine the idea of a global carbon market

TOI Editorials

Climate change is a threat which does not respect national boundaries. Greenhouse gases such as carbon dioxide linger in the atmosphere for centuries, impacting areas far beyond the original source of emission. Yet, countries have to individually determine the trade-off between immediate economic development needs and addressing a long-term threat. One solution which evolved with much time and effort was a transnational market for carbon, on the polluter pays principle. This global market provides countries an option to design their own package to combat climate change.

Many Indian companies participated in the global carbon market created under the Kyoto Protocol and today they are estimated to collectively have about 350 million carbon credits which can be traded. But can the trades actually take place? This is a million dollar question at the ongoing COP 25 in Madrid. The problem has arisen as the world transitions from the Kyoto Protocol to a market with rules framed under the auspices of the Paris Agreement. India and a few other countries believe that it is only fair that credits are carried over to any new trading framework. The EU, mainly, believes otherwise.

India has a persuasive case. Markets are hard to create and nurture. The creation of a carbon market under the Kyoto Protocol may not always have had the optimal effects but the fault doesn’t lie with the market participants. It has more to do with the market design. It is only right that design flaws are rectified. However, if the rectification represents a radical break from the earlier market, it will be counterproductive. This is because the depth of market participation depends on the trust engendered in participants. If the accumulated carbon credits are turned overnight into worthless instruments it will undermine the very idea of a global carbon market.

Date:11-12-19

North-east protests

Stop and think. Citizenship (Amendment) Bill will create more problems than it solves

TOI Editorials

Following a fierce debate in the Lok Sabha, the Citizenship (Amendment) Bill (CAB) was passed in the lower House of Parliament with a comfortable margin. BJP’s numbers were further shored up by the likes of recent ally-turned-rival Shiv Sena and NDA constituent JD(U), which has generally sought to keep a distance from the more controversial themes of BJP’s agenda. There is a strong possibility of the legislation going through Rajya Sabha, too, on Wednesday. But the real test awaits it in Supreme Court where it is set to be challenged on the ground that it is at odds with constitutional provisions – in particular, Articles 14 and 15, which forbid the state from discrimination on religious and other grounds. Union home minister Amit Shah argued that the bill meets the “reasonable classification” threshold of exceptions. But whether the legislation passes judicial muster remains to be seen.

The government will also have to answer why the bill does not cover Tamil refugees from Sri Lanka. Shah said that CAB wasn’t against any community and that it would not have been necessary had Congress not accepted Partition on the basis of religion. This argument may not hold weight as India was not created on the basis of religion, only Pakistan was. That, in fact, is the differentiator between India and Pakistan, and arguably the reason India is much more of a success story than Pakistan is. India is also held in higher regard among the comity of modern nations for that reason.

Predictably, CAB’s contravention of Assam Accord provisions has led to a severe reaction in north-east states, with student bodies and indigenous groups agitating. Yesterday saw widespread protests in Assam; normal life was also affected in parts of Arunachal Pradesh, Tripura and Meghalaya by a bandh called across the north-east. Even states with the Inner Line Permit system (ILP) – Nagaland, Mizoram and Arunachal – are apprehensive that the bill will see an influx of outsiders.

In fact, CAB’s exemptions for ILP states – Manipur is now one of them – and Sixth Schedule areas could create more complications. Identifying outsiders versus locals is a vexed issue in states like Manipur. CAB appears to being pushed through without adequate thought of social, political, constitutional and foreign policy consequences. The Rajya Sabha, acting as India’s House of Elders, may want to give it a hard look.

Date:11-12-19

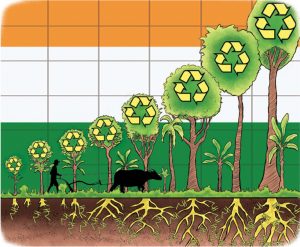

Growing money on trees

Agroforestry can spark a new economic revolution for India

Kiran Mazumdar-Shaw, [CMD of blocon and board member of rally for rivers]

The finance minister in her speech said that India has lifted 168 million people out of absolute poverty in a decade – an achievement that all of us must be proud of. Now it is time to include farmers into the national growth story and accelerate our efforts towards doubling their income. If we achieve this goal, we’ll create history. The agricultural sector which contributes about 17% to India’s GDP and employs nearly 50% of the workforce, will give the much-needed shot in the arm for the Indian economy to become one of the world’s top three economies.

Agroforestry is neither new nor unique. A few hundred years ago Indian farmers practised agroforestry very successfully, making us a rich nation that everyone wanted to trade with. Agroforestry, a science that promoted polyculture with a variety of trees, shrubs, herbs, bushes, kept soil fertile and water plentiful and allowed economics and ecology to benefit from each other in complementary ways. ‘Sustainability’ was a way of life. If we bring back this practice to our farmers, we can spark a new revolution in the agricultural sector and the Indian economy.

Rally for Rivers, launched by Sadhguru, founder of Isha Foundation, in 2017, and recommended by Niti Aayog for implementation across India, offers a well-defined roadmap for farmers to successfully switch partially to agroforestry to address the multiple challenges they face. These include deteriorating soil quality, inadequate water resources, untenable irrigation practices, poor quality crop, fluctuating markets and crippling debt.

The agroforestry solution offered by Rally for Rivers promotes crop cultivation taking into account regional agro-climatic conditions, soil health, market demand and availability of alternative irrigation practices. It promotes polyculture so that the farmer is able to harvest high-value crop with a healthy profit. And there is a huge domestic market for agroforestry products, especially timber products. Many states including Maharashtra, Odisha, Jharkhand, Uttarakhand and Karnataka are actively implementing this policy.

A study released by the International Union of Forest Research Organizations in 2016 reported that India is the third largest importer of illegally logged timber in the world. And it doesn’t come cheap. Between 2010 and 2018, India imported Rs 388 billion worth of wood and wood products from around the world. A World Bank study says this market is expected to grow at 20% every year for the next few years.

It makes economic – and ecologic – sense for the Indian farmer to tap into this market. Why do we want to import illegally logged timber when we can simply allow our farmers to grow them on their farms and buy from them? It will have a huge positive impact on the foreign exchange. These trees will act as insurance during exigencies for the farmer, reducing dependence on high-interest loans that he is unable to repay driving him into debt and death.

Towards this objective, Cauvery Calling is a large-scale demonstrable model that offers a visionary approach to our soil and water crisis through agroforestry. Cauvery’s flow has depleted nearly 40% over five decades and the Cauvery basin has lost 87% of its original green cover, severely depleting soil health and turning nearly 3 million acres of fertile soil fallow. Who has borne the brunt of this ecological disaster? The Indian farmer, of course. Over 47,000 farmers have committed suicide in the Cauvery basin in a little more than a decade.

Cauvery Calling offers them an alternative that works on every level – for their economics, the ecology, the states’ and country’s economy and for community health. By planting high-value trees on a portion of their farmland along with their existing crop, farmers will have a lucrative additional source of income. They’ll also put back the trees in the right place at the right time. The only place where we can put back trees lost in the Cauvery basin, is on farmlands.

Unless farmers can earn from such an activity, why would they want to plant trees? It is ludicrous to expect a farmer – who can barely save himself – to save Cauvery. Hence, Cauvery Calling promotes agroforestry as an economic plan with a profound ecological impact addressing soil health, water sequestration, farmer economics and biodiversity revival all in one go. It’s time for all of us to step up to the plate and ensure we hear and respond to the call of Cauvery and the nation’s farmers who feed 1.3 billion people. This will set an example that ‘profitability’ is not the enemy of ecology – rather, environmentalism has to become profitable for both to be sustainable. Agroforestry offers this opportunity.

I believe today it is imperative for all stakeholders to join in the Rally for Rivers initiative that promotes agroforestry solution to save our rivers. But Cauvery Calling is just the beginning and we need several such projects to kick-start in all parts of the country if indeed we are serious about sustainability and ecological balance. These would be holistic solutions that lead to inclusive growth.

Inequality Drag on Human Development

ET Editorials

That India ranks 129th among 189 countries in the human development index compiled by the United Nations Development Programme is not a major surprise, nor that it is still ahead of other South Asian countries save Sri Lanka.

Yet, there are some positive facets that deserve to be noted. One, the difference between India’s rank on percapita income and that on human development is negative, meaning that India ranks, admittedly among several nations, higher on human development than on income.

That is to say, somehow, India is managing to do better on human development than what would be warranted if a one-to-one relationship existed between income and human development. Two, gender bias seems to be coming down, with girls entering school expected to spend more time there than boys entering school.

The 2019 Human Development Report is a fairly political document. Its central message is that it is urgent to tackle inequality, even as poverty comes down and the gap between basic development indicators such as life expectancy at birth narrows across the world. Inequality builds up over an individual’s lifetime and gets entrenched. By its very nature, the report is about the globe. However, this warning would apply to large countries like India with great regionaland social disparities.

Ending inequality of opportunity had been identified, at the time of Independence, as a part of India’s tryst with destiny. The advances in extending human capability enabled by developments in technology and organisation have been so immense that those with access to those advances and those without end up, as it were, on different planets. India’s own internal Human Development Index has shown that while all sections of India’s hierarchical society have been converging, the tribes of central India have been trailing.

The data show that with one-third the expenditure India makes, as a proportion of GDP, on education, Bangladesh makes comparable achievements on several fronts. This brings out the general point that human development is more than splurging money.

Date:11-12-19

India’s Serious Problem: Its Men

Anjana Menon, [CEO, Content Pixies]

India is a dangerous place to be a woman. Men here have raped eight-month-old babies as well as a 100-year-old woman. It is a rape culture, in which girls are told how to dress to avoid ‘inviting trouble’ and ‘slutshamed’, normalising male predatory behaviour. To change this, Indians must deflect the discourse from women to the real problem: men. In the interim, GoI must swiftly set up a separate law enforcement unit for crime against women.

According to government data, nearly four women are raped every hour in this country. Realistically speaking, that means only about 90 women each day find the courage to report that they have been sexually violated. The real number — probably way higher — never gets captured as many rapes go unreported, buried under shame, confusion and fear.

Public data also shows that the majority of rapes are often perpetrated by persons known to the victim, including family and neighbours. Reporting this often risks inviting stigma on the victim rather than on the accused because, in our rancid rape culture, some of us also question victim’s behaviour that brought on predators.

For the brave few who overcome this social assault, there are more tribulations to be had — from truculent cops, legal cases that go on for months, and even death. Most recently, a young 23-year-old woman from Unnao, Uttar Pradesh, succumbed to injuries after five men, including the rape accused, chased her down and burned her alive as she was on her way to meet her lawyers in the morning. This wasn’t the first attempt to gag her.

In Telangana, a 27-year-old veterinarian was set on fire after being gang-raped. The suspects were caught and later were killed in an alleged police ‘encounter’. Cheered by the public, this ‘justice as revenge’ has been condemned by the Supreme Court chief justice.

Despite all of this, the discourse has centred on women. Telangana chief minister K Chandrashekar Rao told transport workers to keep women workers away from night-shift roles —reinforcing that the onus on staying safe is on women. This is a misguided approach. It is men who should be held accountable for a problem that has everything to do with them, and nothing to do with women. That problem is a culture of misogyny, aggressiveness and normalised sexual abuse towards women.

To even begin an attempt to alter this, we need a robust conversation around men, which has to begin in schools, public fora and highest offices. Boys have to be taught that it’s wrong to talk disparagingly about women, feel up girls surreptitiously, make lewd remarks and leer at them. This cannot be left to parents alone.

It should be a part of the school curriculum from primary school onwards, where attitudes are shaped. For older students, gender sensitisation classes and tests should be mandatory. Violence against women is so deeply rooted in India, that this sensitisation should be prioritised as much as basic reading and writing skills. Girls must be encouraged to be strong, vocal and intolerant of transgressions, however small.

Workplaces must crack down on men who make sexualised jokes, even of the ‘water cooler’ kind. We should stop taking sexually offensive banter lightly, because it leads to a desensitisation, which starts casually and eventually normalises sexual violence.

Most importantly, public office bearers and role models need to stop blaming women for their choice of dress or work hours, because that does nothing to make India safer for women.

Instead, it emboldens male vulturine behaviour and robs women of their potential, by forcing them to cut short their work or leisure activities.

In the meantime, the most immediate solution is to set up a special law enforcement arm that deals with sexual offences. India’s police force, heavily overworked, mostly desensitised and routinely pulled in different directions, can no longer be counted on to devote the time and dedication needed to deal with this deep and wide social issue.

The government must set up a special unit that recruits and trains officers specifically to deal with sexual offences, and create easy access to doctors, forensic experts, rape survivors and psychologists. This will help victims feel confident in coming forward to seek justice. All registered offences must be dealt with by this unit within a month using fast-track courts. Predators must know that justice is swift and favourable to victims. India’s approach to curbing sexual aggression must steer clear of diminishing women, and root out reckless patriarchal attitudes instead.

त्रिशंकु जनमत की स्थिति के लिए बनें नियम

सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर काम करें राज्यपाल, दलबदलू छह साल तक न लड़ सकें चुनाव

एसवाई कुरैशी, (पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त)

यूरोप के चाणक्य माने जाने वाले निकोलो मैकियावेली ने एक बार कहा था कि ‘राजनीति का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता है’। आज के समय में इस कथन की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। अगर पुराना इतिहास देखें तो कर्नाटक के नाटक ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, नगालैंड, मणिपुर और राजस्थान को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन, अब इस लंबी सूची में महाराष्ट्र का प्रवेश हुआ है, जिसने राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के अलावा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय को भी लपेट लिया है। महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद ये तीन समस्याएं एक बार फिर सामने आई हैं- दलबदल कानून, चुनाव बाद गठबंधन और राज्यपाल की भूमिका।

दलबदल कानून: 1967 में ‘आया राम गया राम’ प्रकरण के बाद से दलबदल का रोग फैलना शुरू हो गया। स्थिति तब बदतर हो गई जब राष्ट्रीय दल सिमट गए और क्षेत्रीय दल राजनीति के मानचित्र पर उभरने लगे। इस निष्ठाहीनता को खत्म करने के लिए राजीव गांधी सरकार के समय दलबदल कानून लाया गया। इससे व्हिप का उल्लंघन, वोटिंग के समय अनुपस्थिति और पार्टी छोड़ने पर विधायक और सांसद को अयाेग्य ठहराने का प्रावधान था। इसमें दलबदल की जगह ‘विलय’ की व्यवस्था थी, लेकिन यह तभी हो सकता था जब विधायक या संसदीय दल के एक तिहाई सदस्य अलग हो जाएं। इसके बावजूद दलबदल नहीं रुका तो 2003 में एक तिहाई की सीमा को बढ़ाकर दो तिहाई कर दिया गया। अयोग्य ठहराने की शक्ति स्पीकर या चेयरमैन के पास ही रही और उनके फैसले को न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया, जिसे 1991 के किहोतो हॉलोहान व झाचिल्हू व अन्य के मामले में असंवैधानिक ठहराया गया। हालांकि, इस फैसले में अयोग्य ठहराने के स्पीकर के विशेषाधिकार को कायम रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर कानून के तहत एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है इसलिए वह न्यायिक समीक्षा के अधीन आता है। इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल कर्नाटक के मामले में 17 बागी विधायकों की अयोग्यता को तो कायम रखा, लेकिन 2023 तक उनके चुनाव लड़ने पर लगी रोक को खत्म कर दिया।

दलबदल कानून की विफलता : यह कानून न तो दलबदल को हतोत्साहित करने वाला बन सका और न ही इससे ‘हॉर्स ट्रेडिंग’ पर रोक लग सकी। समाज ने भी न केवल राजनीति के इस अनैतिक खेल को स्वीकार कर लिया, बल्कि, खरीद-फरोख्त को चाणक्य नीति तक कहा जाने लगा। विधायक और सांसद राजनीतिक विचारधारा की बजाय राजनीतिक अवसरवाद से प्रेरित होते हैं। यह कर्नाटक में देखा गया, जहां पर अयोग्य विधायकों ने ठीकठाक धन पाने के साथ विधानसभा में वापसी का रास्ता भी पा लिया। ऐसे विधायकों को लुभाने के अन्य तरीके हैं- नए दल से पुन: चुनाव लड़ना, चेयरमैन जैसे पद, विश्वासमत पर गैरमौजूदगी या दूसरे दल के पक्ष में आंकड़े बनाने के लिए इस्तीफे के बदले अच्छी रकम लेना। विचारधारा के प्रति इनकी प्रतिबद्धता उस समय छिछली नजर आती है, जब उनको दूसरे दलों से बचाने के लिए बसों में भरकर ले जाना पड़ता है और होटलों में बंद रखना पड़ता है।

चुनाव बाद गठबंधन : दूसरी समस्या चुनाव बाद गठबंधन है, जो एक तरह से लोगों के वोट और लोकतंत्र दाेनों के उलट है। महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना के पक्ष में वोट देने के बाद लोगों को शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी का अजीब गठबंधन महा विकास अघाड़ी मिलता है। यह कांग्रेस व एनसीपी की धर्मनिरपेक्षता और शिवसेना के हिंदुत्व को लेकर कई तरह के संदेह पैदा करता है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बावजूद इसे एक राजनीतिक अवसरवाद के रूप में ही देखा जा रहा है। समाधान क्या है? अस्पष्ट जनादेश की स्थिति में दो संभावित विकल्प हैं। दोबारा चुनाव या चुनाव बाद गठबंधन। दोबारा चुनाव का अर्थ है भारी खर्च और इसके बावजूद इस बात की गारंटी नहीं है कि फिर से ऐसा ही जनादेश नहीं आएगा। इसलिए चुनाव बाद गठबंधन बेहतर है।

राज्यपाल की भूमिका : संविधान के मुताबिक राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच एक पुल की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन यह सिर्फ एक ‘यसमैन’ का पद बनकर रह गया है। अब इसकी भूमिका मनचाही सरकारें बनाने और चुनी हुई सरकारों को भंग करने की भी हो गई है। इस संबंध में 1993 में गठित सरकारिया आयोग ने कई सिफारिशें की हैं। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में उसने राज्यपाल से तय प्रक्रिया का पालन करने की उम्मीद की है। इसके तहत चुनाव पूर्व गठबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता, सबसे बड़ा दल या चुनाव बाद गठबंधन में जिसके पास भी बहुमत हो उसे प्राथमिकता देना है।

राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री कार्यालय : महाराष्ट्र की सत्ता की लड़ाई मंे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय का शामिल होना विचलित करने वाला है। राजनीति की रस्साकसी में वे तटस्थ रहने में विफल रहे। राज्यपाल की सिफारिश के बाद 23 नवंबर की सुबह 5.47 बजे राष्ट्रपति शासन हटाया गया। सामान्यतया इस तरह की सिफारिशों को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन इस मामले में प्रधानमंत्री ने नियम 12 का इस्तेमाल करके इसे मंजूरी दे दी। इस पर सवाल उठना ही था कि युद्ध जैसे मौकों के लिए बनाए गए इस नियम का यहां इस्तेमाल क्यों हुआ।

आगे क्या : यह निश्चित तौर पर हमारे राजनेताओं के लिए ऐसी चिंताओं पर कदम उठाने का मौका है। दलबदल करने वाले विधायकों को मलाईदार पदों पर नियुक्ति व छह साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। त्रिशंकु जनमत की स्थिति में राज्यपाल के विशेषाधिकार को सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर आधारित प्रक्रिया से बदल दिया जाना चाहिए। हालांकि, इसके बाद भी एक समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा और वह है पैसे लेकर सांसद या विधायकों का अपने दल को अल्पमत में लाने व विपक्षी को जिताने के लिए घर पर बैठना। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान सभा द्वारा मिले संविधान रूपी पवित्र उपहार का हम पूरी तरह से पालन करें।

Date:11-12-19

हर मुकदमे में मध्यस्थता की सीजेआई की सलाह अहम

संपादकीय

राष्ट्रपति, कानूनमंत्री और तमाम न्यायमूर्तियों की मौजूदगी में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने न्याय में देरी की समस्या के सार्थक समाधान के लिए एक नई सलाह दी। अवसर था जोधपुर में हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन का। सीजेआई ने सलाह दी कि ‘हर मुकदमे को अदालत जाने से पहले मध्यस्थता की प्रक्रिया से गुजरा जाए और इसके लिए प्रत्येक जिले की सभी अदालतों में संस्थाएं और साधन विकसित किए जाएं और साथ ही इस मध्यस्थता से उभरे निष्कर्ष को अदालती फैसले के समान ताकत प्रदान की जाए। अगर हम ऐसा कर सकें तो हमेशा के लिए बढ़ते मुकदमों की समस्या का कारगर निदान हो सकता है’। उनसे पहले कानूनमंत्री ने कहा था कि ‘देश की महिलाएं आज चीख-चीखकर न्याय मांग रही हैं और मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि ऐसे अवसर की गंभीरता को संज्ञान में ले’। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह इसी संदर्भ में थी। पश्चिमी दुनिया के अधिकतर देशों में न्यायपालिका में यह प्रक्रिया काफी तेजी से फैली है और मध्यस्थता के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती हैं जो दोनों पक्षों को समझाते हैं और अधिकांश मुद्दे उसी स्तर पर ख़त्म हो जाते हैं। बाबरी मस्जिद -राम मंदिर जैसे जटिल विवाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसका प्रयोग किया था और वह काफी हद तक सफल भी रहा। दरअसल, पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी कि हाईकोर्ट के 100 जजों की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम द्वारा नामों को दोबारा भेजने के बावजूद सरकार ने नियुक्ति-पत्र जारी नहीं किया है। उधर, कानूनमंत्री ने दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद एक कार्यक्रम में कहा कि ‘सरकार रबर स्टाम्प नहीं है’। विगत सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि हत्या व दुष्कर्म के कितने मुजरिमों को सरकार ने सजा का समय पूरा होने के पहले छोड़ा तो सरकार के वकील का जवाब था ‘कुल 1544 सजायाफ्ता छोड़े गए’। भारत के कानूनी मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य से लगता है कि दुष्कर्म का दोष भी न्यायपालिका पर मढ़ने की कोशिश हो रही है। जबकि सीजेआई की सलाह पर सरकार गौर कर कानून बनाए तो समस्या का निदान संभव है।

नागरिकता विधेयक के ठोस आधार

अद्धेता काला, (लेखिका ब्लॉगर व राजनीतिक विश्लेषक हैं)

नागरिकता संशोधन विधेयक पर संसद के भीतर और बाहर बहस गर्म है। यह बहस मीडिया में भी है और सोशल मीडिया में भी। हर कोई इस या उस पक्ष में अपनी राय रख रहा है। आलोचक इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी के तौर पर पेश कर रहे हैं। जो विधेयक के विरोध में नहीं हैं वे उसका समर्थन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यह कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी है। वे समर्थन इसलिए कर रहे है, क्योंकि यह पड़ोसी देशों के उन सताए गए अल्पसंख्यकों के पक्ष में है, जिनका कहीं ठौर-ठिकाना नहीं।

1947 में जब देश का धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ तब भारत ने अपनी हिंदू मान्यताओं के चलते धर्म आधारित देश बनना पसंद नहीं किया। हिंदू मान्यताएं सेक्युलरिज्म के अनुकूल हैं और उनका किसी भी पंथ के साथ कहीं कोई टकराव भी नहीं। भारतीय इतिहास इस तरह के दृष्टांतों से भरा पड़ा है कि भारत ने विभिन्न् पंथों के धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों के लिए अपने द्वार किस उदारता के साथ खोले। इस मौके पर देश की पहली मस्जिद का संज्ञान भी लिया जाना चाहिए जो केरल में बनी। यदि भारत ने किसी धर्म को अपना राजकीय धर्म नहीं घोषित किया तो यह किसी विवाद या दुविधा के कारण नहीं, लेकिन भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश घोषित किया। उसने ऐसा तब किया जब वहां अच्छी-खासी संख्या में धार्मिक अल्पसंख्यक रह रहे थे। इन धार्मिक अल्पसंख्यकों ने इस उम्मीद में भारत की ओर पलायन नहीं किया कि नए देश में उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। वक्त ने उन्हें गलत साबित किया। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसने भी खुद को इस्लामिक देश घोषित किया। समय के साथ इन दोनों देशों में बलात मतांतरण और उत्पीड़न के कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या घटनी शुरू हो गई। इसके विपरीत भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई। आज यह बढ़कर 14 फीसदी हो गई है।

नागरिकता संशोधन विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा जिस तीसरे देश अफगानिस्तान का उल्लेख है वहां भी लगातार चले युद्ध और तालिबान के दमनकारी शासन के चलते सिखों और हिंदुओं का सफाया हुआ। इस सफाए को दुनिया ने भी देखा। वास्तव में इसी कारण नागरिकता विधेयक में अफगानिस्तान को शामिल किया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोधी यह तर्क दे रहे हैं कि इन तीनों देशों के साथ-साथ म्यांमार में भी मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। नि:संदेह इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

पाकिस्तान में अहमदिया और शिया सताए जा रहे हैं। यह तब है जब इस्लाम वहां का राजकीय धर्म है। पाकिस्तान में शिया और अहमदिया लोगों के मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उस पर संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को ध्यान देना चाहिए। चूंकि ये समुदाय पाकिस्तान के निर्माण में सहायक बने और उसकी आंतरिक संरचना का अंग हैं, इसलिए उनकी देखरेख करना पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए उसे जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में लोगों का उत्पीड़न इसलिए हो रहा है, क्योंकि वहां के लोग आत्मनिर्णय का हक मांग रहे हैं। वहां की समस्या को धार्मिक आधार पर किए जाने वाले उत्पीड़न की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

म्यांमार के अराकान इलाके में रोहिंग्या उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। उनके उत्पीड़न पर आंग सान सू को अंतरराष्ट्रीय अदालत के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ रही है। अराकान में रह रहे हिंदू भी रोहिंग्या आतंकियों के हाथों प्रताड़ित हो रहे हैं। बहुत दिन नहीं हुए जब वहां एक कब्र में दफ्न करीब सौ हिंदुओं के शव मिले थे।

चूंकि नागरिकता संशोधन विधेयक में श्रीलंका के तमिल हिंदुओं और मुसलमानों को भी शामिल नहीं किया गया है, इसलिए सरकार की इस दलील में दम है कि इस विधेयक का मकसद विभाजन के पहले और बाद के हालात से निपटना है। अफगानिस्तान इस विधेयक का हिस्सा है तो वहां के युद्ध जैसे असामान्य हालात के कारण। अफगानिस्तान के विपरीत म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश है और वहां एक विधिवत सरकार है। यह सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर अपने लोगों और साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति जवाबदेह है। म्यांमार सरकार ने रोहिंग्याओं से देश लौटने को कहा भी है। इसकी संभावना है कि उनकी वापसी को सुनिश्चित किया जाएगा।

एक आदर्श विश्व में हमें किसी सीमा की जरूरत नहीं, लेकिन आज के खतरनाक माहौल में देशों को अपनी सीमाओं को न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी गंभीरता से लेना पड़ रहा है। भारत जैसे विकासशील देश में विशाल आबादी की अपनी चुनौतियां हैं। उसे अपने गरीब नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करनी पड़ती है। साथ ही सभी लोगों को आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं देने का उद्देश्य पूरा करने के लिए कठिन प्रयास करने पडते हैं। हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर हम और कितने शरणार्थियों को स्वीकार कर सकते हैं। हमारी सीमा बांग्लादेश से लगती है। दशकों से वहां से लोग बेहतर जीवन की उम्मीद में भारत में प्रवेश कर रहे हैं। वे उस क्षेत्र की आबादी के साथ घुलमिल गए हैं। इससे वहां की आबादी का संतुलन बिगड़ गया है। संसाधनों पर उनका कब्जा हो गया है। इसके अलावा वे असम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में कानून-व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। दोष बेहतर जीवन की चाह रखने वाले गरीबों का नहीं, बल्कि स्वार्थी नेताओं का है जो वोट बैंक की राजनीतिक चमकाने के लिए घुसपैठ को बढ़ावा देते रहे। बेलगाम घुसपैठ से देश की सुरक्षा के लिए पैदा हो रहे खतरे की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। तब तो बिल्कुल भी नहीं जब खुफिया एजेंसियां यह कह रही हों कि हूजी सरीखे आतंकी संगठन घुसपैठ को बढ़ावा देने के साथ ही घुसपैठियों के बीच पैठ भी बना रहे हैं। इन संगठनों का मकसद भारत में हिंसा और आतंक फैलाना ही है। इसका कोई मतलब नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल की चिंता करने में संकोच बरता जाए। चूंकि विपक्षी दलों की ओर से नागरिकता विधेयक का विरोध किया जा रहा है, इसलिए वह एक भावनात्मक मसला भी बन रहा है। हैरत नहीं कि भारतीय मुस्लिम इस विधेयक को भेदभाव करना वाला समझें, जबकि सच यह है कि इससे उनका कोई लेना-देना नहीं। चूंकि धारणा का महत्व होता है इसलिए सत्ताधारी दल और सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह लोगों तक पहुंच बढ़ाए और यह स्पष्ट करे कि इस विधेयक को ऐसा स्वरूप क्यों दिया गया? इस विधेयक पर संसद की मुहर लगने के आसार हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता को उन मुद्दों से परिचित होना चाहिए जिनके बारे में उसका यह मानना हो कि वे उस पर असर डाल सकते हैं। पारदर्शिता व खुला संवाद भरोसे को बढ़ाने में सहायक ही बनता है।

श्रम नीति में किए गए सुधार से अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर

ए के भट्टाचार्य

भारत की श्रम नीति ने एक नया कलेवर धारण कर लिया है। अब चार श्रम संहिताएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। ये पारिश्रमिक संहिता, पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी हालात संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता हैं। पारिश्रमिक संहिता को गत अगस्त की शुरुआत में संसद ने पारित कर दिया था और औद्योगिक संबंध संहिता को गत 28 नवंबर को लोकसभा में पेश किया गया है। पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी हालात संहिता को गत जुलाई में लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन उसे अक्टूबर में संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया। संसदीय समिति की रिपोर्ट अगले महीने आने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रारूप को गत 4 दिसंबर को मंजूरी दी है और इसे जल्द ही संसद में पेश किया जा सकता है।

इन चारों संहिताओं में कुल 28 श्रम कानूनों को समाहित किया गया है। इनमें से 13 कानून पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी हालात संहिता, आठ कानून सामाजिक सुरक्षा संहिता, चार कानून पारिश्रमिक संहिता और तीन कानून औद्योगिक संबंध संहिता में समाहित किए गए हैं। यह एक लंबा सफर था जो भारत में आर्थिक सुधारों की धीमी रफ्तार को बयां करता है। दूसरे श्रम आयोग ने वाजपेयी सरकार के समय जून 2002 में रिपोर्ट सौंपी थी। उसने सुझाव दिया था कि मौजूदा श्रम कानूनों को मिलाकर पांच बड़े समूह बनाए जाने चाहिए। आयोग ने औद्योगिक संबंध, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा और कल्याण एवं कामकाजी हालात पर समूह गठित करने को कहा था। लेकिन रिपोर्ट सौंपे जाने के 17 साल तक विशेषज्ञ एवं अफसरशाह इन सुझावों के असर को लेकर चर्चा करते रहे। यह सिलसिला तीन सरकारों तक चलता रहा। इन लंबी चर्चाओं से यह भी पता चला कि सरकारें भी राजनीतिक रूप से विवादास्पद कानून बनाने को लेकर सशंकित हैं। खुद मोदी सरकार भी अपने दूसरे कार्यकाल में जाकर श्रम कानूनों को चार समूहों में वर्गीकृत करने का फैसला ले पाई। हालांकि आयोग के सुझाव को पूरी तरह मानने के बजाय सरकार ने सुरक्षा, कल्याण एवं कामकाजी हालात पर बने कानूनों को एक ही संहिता में रख दिया है।

श्रम नीति की चारों संहिताएं अर्थव्यवस्था के एक अहम क्षेत्र में सुधारों की स्थिति के बारे में क्या बताती हैं? इस पूरी कवायद के चार अहम निहितार्थ हैं। पहला, केंद्र सरकार ने श्रम नीति एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में खुद की भूमिका कम कर दी है। पारिश्रमिक संहिता वेतन संबंधी नीतियां तय करने में केंद्र की भूमिका को केवल रेलवे, खनन एवं तेल तक ही सीमित करता है। बाकी सभी क्षेत्रों में राज्यों को पारिश्रमिक से जुड़ी नीतियां तय करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसका मतलब है कि विभिन्न उद्योगों के लिए मजदूरी तय करने वाले तमाम केंद्रीय कानून अब प्रभावी नहीं रहेंगे। इसी तरह न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर केंद्र एवं राज्य अपने-अपने मजदूरी स्तर तय कर सकते हैं लेकिन वह देश के भीतर अलग इलाकों के लिए निर्धारित वेतन से कम नहीं हो सकता है।

दूसरा, नए कानूनों ने श्रम विभाग के निरीक्षकों की शक्तियों को काफी कम कर दिया है। मसलन, पारिश्रमिक संहिता सुनिश्चित करता है कि उल्लंघन के मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया शुरू होने के पहले निरीक्षक-सह-समन्वयक नियोक्ता को एक अवसर देगा। निरीक्षक अभियोजन कार्यवाही तभी शुरू कर सकता है जब पांच वर्षों के भीतर वही उल्लंघन दोहराया जाए। सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रारूप में भविष्य निधि के दस्तावेज मंगाने की निरीक्षकों की शक्ति पर भी पांच वर्षों की समय-सीमा रखी गई है। उस समय के बाद निरीक्षक ऐसे रिकॉर्ड तलब नहीं कर सकते हैं।

तीसरा, नई श्रम नीति में अधिसूचनाओं पर निर्भरता की प्रवृत्ति देखी गई है जिससे संसद के विधि-निर्माता शायद खुश नहीं होंगे। असल में, औद्योगिक संबंध संहिता में उन पुराने प्रावधानों को कायम रखा गया है जिसमें 100 से अधिक कर्मचारियों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियोक्ता के लिए छंटनी या बंदी करते समय केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व-अनुमति लेना जरूरी किया गया है। लेकिन अब इसके साथ केंद्र एवं राज्य सरकारों को यह छूट भी दी गई है कि वे अधिसूचना जारी कर प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम संख्या तय कर सकते हैं। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा संहिता का मसौदा सरकार को यह छूट देता है कि वह अधिसूचना जारी कर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के दायरे में आने वाले संगठन की सीमा बदल सकती है।

चौथा, नई श्रम नीति ने कर्मचारियों की नई श्रेणियों को समाहित करने के लिए कानून का दायरा बढ़ाने की गुंजाइश काफी अधिक कर दी है। औद्योगिक संबंध संहिता तय अवधि वाले कर्मचारियों की भी बात करती है और यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें भी समान कार्य करने वाले नियमित कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा एवं पारिश्रमिक के सभी लाभ मिले। पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी हालात संहिता रंगमंच, फिल्म, मनोरंजन एवं मीडिया जैसे नए क्षेत्रों पर भी लागू होगी। सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदे में ग्रैच्युटी एवं बीमा लाभ तय अवधि वाले कर्मचारियों को भी देने का प्रावधान है। मोबाइल ऐप से संचालित होने वाले उद्योगों में भी सक्रिय कर्मचारी इस कानून के दायरे में होंगे। नई अर्थव्यवस्था वाली उबर, ओला या स्विगी जैसी कंपनियों के कर्मचारियों को भी इस प्रावधान का लाभ मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्रम नीति में हो रहे इन बड़े बदलावों का असर पडऩा तय है। लेकिन कुछ वर्षों बाद ही यह पता चल पाएगा कि ये बदलाव किस तरह असर डालते हैं।

देश को मजबूत करने में जुटे हैं प्रवासी भारतीय

जयंतीलाल भंडारी अर्थशास्त्री

दुनिया में भारतीय प्रतिभाओं और प्रवासी भारतीयों की अहमियत लगातार बढ़ रही है। कई भारतीय युवाओं का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। हाल ही में 4 दिसंबर को गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को उनकी मूल कंपनी अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया। इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले पिचई पहले भारतीय बन गए हैं। पिचई साल 2004 में गूगल से जुड़े थे और गूगल टूलबार विभाग और इसके बाद गूगल क्रोम के प्रमुख बने थे। तमिलनाडु के मदुरै में जन्मे पिचई ने आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई की है। पिचई अगस्त 2015 में गूगल के सीईओ बने थे। निस्संदेह, दुनिया की जिन दिग्गज कंपनियों को भारतीय चला रहे हैं, उनमें माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है, जिसे सत्या नडेला चला रहे हैं। हैदराबाद के नडेला फरवरी 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने थे। कानपुर के मेहरोत्रा माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। शांतनु नारायण एडोब के सीईओ हैं। आगरा के पालीवाल हर्मन इंटरनेशनल के सीईओ हैं। अजय बंगा मास्टर कार्ड के सीईओ हैं और वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के बोर्ड में भी रह चुके हैं।

इसमें कोई दो मत नहीं है कि विदेश में रह रहे भारतीय कारोबारियों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों की भूमिका सराही जा रही है। भारत की नई पीढ़ी की श्रेष्ठता को स्वीकार किया जा रहा है। दुनिया के कई राष्ट्र प्रमुखों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं में प्रवासी भारतीयों के योगदान का अनेक बार उल्लेख किया है। भारतीय प्रवासी ईमानदार, परिश्रमी और समर्पण का भाव रखते हैं। आईटी, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, बैंकिंग, वित्त आदि के क्षेत्र में भारतीय प्रवासी सबसे आगे हैं। इस समय जब भारत आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रहा है, तब प्रवासियों की कमाई भारत के लिए भी काफी कारगर है। 6 दिसंबर को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 451 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया। जाहिर है, इसमें प्रवासी भारतीयों का अहम योगदान है।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम) की रिपोर्ट 2019 के मुताबिक, विदेश से अपने देश धन भेजने के मामले में भारतीय प्रवासी फिर सबसे आगे रहे हैं। पिछले साल 2018 में प्रवासी भारतीयों ने 79 अरब डॉलर (करीब 5़ 5 लाख करोड़ रुपये) की राशि स्वदेश भेजी। भारत के बाद चीन का स्थान आता है। चीन में प्रवासी चीनियों ने 67 अरब डॉलर भेजे हैं। वर्ष 2010 से अब तक प्रवासी भारतीय धन भेजने में दुनिया में पहले क्रम पर बने हुए हैं। खासतौर से तीन वर्ष में विदेश से भारत भेजे गए धन में बहुत वृद्धि हुई है। यह 2016 में 62.7 अरब डॉलर से बढ़कर 2017 में 65.3 अरब डॉलर हो गया। 2018 में 79 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 14 फीसदी अधिक है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 2018 में भारत में जितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया, उसकी तुलना में दोगुनी राशि प्रवासियों ने भारत भेजी है। वैश्विक मंदी से भारत की बढ़ती हुई आर्थिक चुनौतियों के बीच भारतीय प्रवासियों की ओर से बढ़ रही सहयोग की बड़ी भूमिका है। इसमें कोई दोमत नहीं कि प्रवासी भारतीय देश की महान पूंजी हैं। दुनिया के करीब 200 देशों में रह रहे करीब तीन करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीय अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

दुनिया की प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशा्त्रिरयों ने गहन अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विश्व में अगले दस वर्षों में प्रतिभाशाली वर्ग में 7़ 3 फीसदी वृद्धि के साथ भारत दुनिया में पहले क्रम पर होगा। अमेरिकी सरकार के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय की ग्लोबल ट्रेंड 2030 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने पेशेवर युवाओं के सहारे वर्ष 2030 तक विश्व की बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभर सकता है। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट में भी कहा गया है कि विकसित देशों व चीन सहित कई विकासशील देशों में वर्ष 2020 तक कामकाजी जनसंख्या में भारी कमी के कारण भारत की नई पेशेवर पीढ़ी देश की सबसे चमकदार पूंजी होगी।

ऐसे में, भारत को कौशल और योग्यता विकास पर विशेष रूप से कदम उठाने होंगे। हम आशा करें कि नई पीढ़ी देश के विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की अहमियत बढ़ाएगी।

दोहरी आग में झुलसने की नियति

अभिषेक कुमार

बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के ज्यादातर पिछड़े राज्यों की नौजवान आबादी को जो थोड़े-बहुत रोजगार हासिल हैं, वे ऊपर से चमचमाते और विकास की कथित कहानी कहते दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लुधियाना, कानपुर आदि चंद शहरों की बदौलत उन्हें मिले हैं पर अपना गांव-देहात छोड़कर सैकड़ों किमी. दूर स्थित इन शहरों की जूता-चप्पल, खिलौने, कपड़े, पटाखे, प्लास्टिक के सामान बनाने वाली फैक्टरियों में काम करने के माहौल से लेकर आग आदि से सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, इसकी पोल फिर राजधानी दिल्ली के फिल्मिस्तान इलाके में स्थित अनाजमंडी में भीषण अग्निकांड से खुल गई। इस अग्निकांड का त्रासद पहलू यही है कि मरने वाले ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश-बिहार से सिर्फ जिंदगी चलाने की जद्दोजहद में यहां काम करने आए थे। आग से हादसों पर नजर डालें तो पता चल जाएगा कि आग की भयावहता से बेखबर सिविक एजेंसियों की लापरवाही प्रवासी मजदूरों की जिंदगी पर कैसा कहर ढा रही है। 2018 में दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में एक अवैध फैक्टरी ने दर्जनों मजदूरों की जिंदगी छीन ली थी, तो सुल्तानपुरी के रिहाइशी इलाके में स्थित अवैध जूता फैक्टरी में अग्निकांड का कहर भी मजदूरों पर टूटा था। इसी साल दिल्ली के मोतीनगर के सुदर्शन पाक इलाके में स्थित एक फैक्टरी में लगी आग 6 मजदूरों की मौत की वजह बनी थी। नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया की केमिकल फैक्टरी में 29 अप्रैल को, झिलमिल इलाके में स्थित फैक्टरी में 13 जुलाई को, तीन नवम्बर को पीरागढ़ी की दो फैक्टरियों और 16 नवम्बर को नरेला स्थित जूता फैक्टरी में अग्निकांडों में सबसे ज्यादा नुकसान दिहाड़ी पर काम करने वाले उन नौजवान कर्मचारियों-मजदूरों को उठाना पड़ा, जिनकी आंखों में कोई बड़ा सपना नहीं, बल्कि किसी तरह घर खर्च चलाना या भाई-बहनों की शादी का खर्च वहन करना था। ये सारे उदाहरण बेशक, देश की राजधानी दिल्ली के हों पर देश के अन्य उन शहरों में हालात इससे तनिक भी बेहतर नहीं हैं, जो नौजवानों को मामूली-से रोजगार भी देते हैं। लेकिन इसके बदले देश की युवा आबादी के सामने कैसे भयानक खतरे पैदा करते हैं, इसकी तस्वीर संस्था-एक्सिडेंटल डेस एंड सुसाइड इन इंडिया (एडीएसआई) ने अपने आकलन के आधार पर पेश की है। एडीएसआई के 2015 के आंकड़ों के मुताबिक आग लगने की 81 प्रतिशत घटनाएं देश के 20 शहरों में हुई। सबसे ज्यादा असर दिल्ली-मुंबई के अलावा कानपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरू जैसे शहरों में भी दिखा, जहां 2015 में क्रमश: 147, 134 और 132 मौतें हुई थीं। संस्था कहती है कि आग की घटनाओं को लेकर सरकार की तरफ से कोई गंभीरता नहीं दिख रही है। शायद यही वजह है कि 2012 के बाद से सरकारों ने इन मामलों में आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं। अग्निकांड दो मूल कारणों से भयावह हो गए हैं। एक-आग से सुरक्षा को लेकर सरकारों और संबंधित एजेंसियों की सरासर अनदेखी; और दूसरा-आंतरिक आप्रवासन की मजबूरी। पहली वजह के पीछे के कारण बहुत स्पष्ट हैं। चूंकि अग्निकांडों में मरने वाले ज्यादातर उत्तर प्रदेश-बिहार आदि पिछड़े राज्यों के मजदूर होते हैं, इसलिए सरकारें भी ज्यादा फिक्रमंद नहीं होतीं। हादसे के बाद थोड़ा-बहुत मुआवजा देकर निश्चिंत हो जाती हैं। कहने को तो देश के किसी भी हिस्से में कोई संस्था, फैक्ट्री इत्यादि अग्निशमन विभाग के नो ऑब्जेक्शन र्सटििफकेट (एनओसी) के बिना नहीं चल सकती। लेकिन इस प्रावधान की अनदेखी होती है। दूसरे कारण पर नजर डालने से पता चलता है कि देश में साढ़े पांच करोड़ से ज्यादा लोग रोजी-रोजगार के लिए पलायन करके अपने मूल निवास से दूर चले गए हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक शिक्षा, रोजी-रोटी के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। इनमें से ज्यादातर लोग दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में पहुंचे हैं। विकास के नाम पर इस पलायन को जायज ठहराया जा सकता है पर इसकी बड़ी विडंबना यह है कि अपने संसाधनों पर इस आबादी के कारण बेइंतहा दबावों की बात करने वाली सरकारें रोजगार की भट्टियों में सुलगती जिंदगियों को महफूज बनाने की जिम्मेदारी को हरगिज नहीं स्वीकारतीं। कोई नहीं जानता कि यह विडंबना और सिविक एजेंसियों की सतत लापरवाही अभी और कितनी जिंदगियां लीलेगी क्योंकि पेट की आग से जुड़ी विवशता इन हादसों की भयावहता के खिलाफ सरकारों को मजबूर करने वाले आंदोलन भी छेड़ने नहीं देती है।

A growing blot on the criminal justice system

Faizan Mustafa, [Vice-Chancellor, NALSAR University of Law, Hyderabad]

The Indian criminal justice system increasingly reflects the idea of “power” rather than “justice”. Since the promise of criminal law as an instrument of safety is matched only by its power to destroy, guarantees of due process were accordingly incorporated in the criminal procedure so that every accused person gets a fair trial.

Winston Churchill said: “The mood and temper of the public in regard to the treatment of crime and criminals is one of the most unfailing tests of the civilisation of any country.” We, in India, continue to follow a “culture of control” and a tendency to “govern through crime”. There are instances where the police, of late, have become the judge and the media, especially electronic, has started behaving like a court.

A disturbing norm

The deaths, in an encounter last Friday, of the four accused in the rape and murder of a young veterinarian in Hyderabad (it happened on Wednesday) has revived the debate on the “right to kill”, or “extra-judicial killings” or “fake encounters”, which is the ugly reality of our country. Earlier, these encounters used to be criticised by the public and media. But in the new and “resurgent” India, we have started celebrating this instant and brutal form of justice. Blood lust has become the norm in preference to due process and constitutional norms. For example, there were many in Hyderabad who were seen showering flower petals on the police officers involved in Friday’s encounter. Even the father of the Unnao rape victim has demanded “Hyderabad-like justice”. Is India moving from rule of law to rule by gun?

We have reason to be concerned about delays in rape trials. But a Hyderabad-like solution is absolutely out of the question. The new Chief Justice of India has rightly ruled out the instant justice model in a speech recently.

The right thing to do in rape cases is to appoint senior judges in fast track courts; no adjournments should be permitted, and rape courts should be put under the direct control of High Courts; the district judge should not have any power to interfere, and the trial must be completed within three months.

The only consolation is that India is not the only country that uses encounters. A UN working group on “Enforced or Involuntary Disappearances” has noted, with anguish, that guilty officials are generally not punished. India is also bound by Resolution 1989/65 of May 24, 1989 which had recommended that the principles on the “Effective Prevention and Investigation of Extra Legal. Arbitrary and Summary Executions” annexed to the Resolution be honoured by all governments. The UN General Assembly subsequently approved the principles. It resolved that the principles, “shall be taken into account and respected by governments within the framework of their national legislation and practices, and shall be brought to the attention of law enforcement and criminal justice officials, military personnel, lawyers, members of the executive and legislative bodies of the government and the public in general”. We have not done much in disseminating these guidelines and norms among our police and security forces.

Trigger-happy police?

In the absence of a proper knowledge of international norms, police in India continue to protest against human rights standards in dealing with criminals. Some years ago, in Extra Judicial Execution Victim Families Association — the Supreme Court of India was dealing with more than 1,500 cases of such killings in Manipur, Justice Madan B. Lokur said: “Scrutiny by the courts in such cases leads to complaints by the state of its having to fight militants, insurgents and terrorists with one hand tied behind its back. This is not a valid criticism since and this is important, in such cases it is not the encounter or the operation that is under scrutiny but the smoking gun that is under scrutiny. There is a qualitative difference between use of force in an operation and use of such deadly force that is akin to using a sledgehammer to kill a fly; one is an act of self-defence while the other is an act of retaliation.”

The “Hyderabad encounter” does not look like an act of self-defence. It defies common sense and stretches credulity that the police would take accused to the scene of crime at 5.30 a.m. The sun rises a little after 6 a.m. The confession of rape by them to the police is irrelevant under Section 25 in the Indian Evidence Act, 1872. Moreover, our law does permit retraction of confessions by the accused.

The UN Human Rights Committee, in many reports, has said that “encounters are murders”. Encounter killings are probably the greatest violation of the most precious of all fundamental rights — the right to live with human dignity. Many a time these killings are fake and are so orchestrated that it is difficult to conclusively prove them wrong. These killings always take place with the prior consent of the highest authority, be it either administrative or ministerial. Encounters have indeed become the common phenomenon of our criminal justice system and there are police officers who covet the title “encounter specialists”.

Our legal system does not permit police officers to kill an accused merely because he is a dreaded criminal, rapist or terrorist. Undoubtedly, the police have to arrest the accused and make them face trial. The Supreme Court has repeatedly admonished trigger-happy police personnel who liquidate criminals and project the incident as an encounter. The court observed in Om Prakash & Ors vs State Of Jharkhand & Anr on September 26, 2012: “Such killings must be deprecated. They are not recognised as legal by our criminal justice administration system. They amount to state terrorism.”

The Punjab ‘model’

During the Punjab insurgency in the 1980s, a large number of suspected militants were eliminated through the encounter killings. The DGP of the State, the late K.P.S. Gill, even got the Governor of the State transferred on questioning the police. Gill contemptuously termed those who tried to get justice in encounter matters as “litigation guns”. The police tried its best to silence those who wanted due process such as Jaswant Singh Kalra, an activist, who used government crematoria records of just one Punjab district to show that at least 6,000 people were secretly cremated by the police.

The Government of India itself admitted that as many as 2,097 people had been secretly cremated in Amritsar alone; in spite of the intervention of the National Human Rights Commission (NHRC) and the Supreme Court, just 30 cases were registered by the Central Bureau of Investigation. Punjab’s response to terrorism was appreciated all over as a model to be followed by other States.

Similarly, in Kashmir about 8,000 people who were apparently in police custody were eliminated in a similar manner though the government contests this figure and says some may have even crossed the border. Even after the so-called end of insurgency, encounters have not come to an end. In 2000 for the massacre of 36 Sikhs in Chittisinghpura, five suspected militants were killed in an encounter. Subsequent forensic tests showed them to be innocent local villagers.

NHRC data show that of the almost 2,500 killings in 1993, half turned out to be fake; there were at least 440 cases of encounters between 2002 to 2008. From 2009 to 2013, another 550 cases in different States were documented.

In Andhra Pradesh

Andhra Pradesh too has been notorious as far as encounter killings are concerned. In February 2009, in its judgment on a writ petition filed by the Andhra Pradesh Civil Liberties Committee in the context of 1,800 encounter deaths (1997-2007), the Andhra Pradesh High Court (of united Andhra Pradesh) recognised that encounter deaths are, prima facie, cases of culpable homicide. Thus in all cases of encounter deaths a first information report must be registered, and an independent and impartial investigation ensured. The state’s plea of self-defence has to be established at the stage of trial, and not during the stage of investigation. The Supreme Court gave an ex parte stay on the judgment. The High Court in Hyderabad has shown its displeasure over this killing and will hear the matter on Thursday. It has ordered that the bodies of the Hyderabad encounter be preserved till it hears the matter.

One hopes the top court of the land will now find the time to finally hear this important matter and uphold this progressive High Court judgment.

Put out the fire

Anaj Mandi tragedy is reminder of urgency of creating safer working conditions in unregulated industry hubs.

Editorial

Acharred five-storey building in Anaj Mandi in the periphery of Delhi’s walled city area bears testimony to one of the city’s worst fire accidents since the Uphaar tragedy of 1997. In the early hours of Sunday, a fire swept through the residential building that housed several manufacturing units, asphyxiating 43 workers, at least five of them minors. The 600-square-yard building is a typical example of a manufacturing units cluster, operating without permits, from cramped residential quarters. It had just one exit that could be used — the second exit was blocked by piles of goods, many of them combustible. This, and the fact that the five floors of the building had barely any ventilation, meant that the workers, most of them immigrants, had very little chance to escape. The owners of the building had reportedly not applied for a no-objection certificate from the fire safety department before converting their premises into manufacturing units. In fact, less than 24 hours before Sunday’s blaze, the area had seen two other factory fires, which were doused before there they could cause any harm.

Union Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri has laid the blame on the doors of the Delhi Fire Safety (DFS) department. The DFS has thrown up its hands, claiming that it has little enforcement powers, which, it says “is the prerogative of the city’s municipal authorities”. Delhi is not new to such blame games — the last round happened in February, when a fire swept through a hotel in northwest Delhi, killing at least 17 people. But questions raised in the aftermath of such episodes have never moved municipal and fire safety authorities to take concerted action to plug the loopholes in the city’s accident preparedness. This has meant that Part Four of the National Building Code, which has detailed instructions on fire safety, and Delhi’s own fire safety rules have remained, for the most part, dead letters.

In the post-liberalisation era, unregulated manufacturing units have mushroomed in several lower-middle class residential areas, unauthorised colonies and slum clusters of the capital. Anaj Mandi is a good example of the liberalised economy’s underbelly. Once a flourishing wholesale grain market, its traders have now moved to bigger markets. In the mandi’s serpentine lanes, units producing school bags, garments and toy factories and printing units exist cheek-by-jowl with residential quarters. These, as Sunday’s accident shows, are tinderboxes. The Delhi municipality’s standard response after such accidents has been to crack the whip on individual offenders. The government has, at times, tried to move some of these unregulated units to new industrial hubs such as Bawana and Narela. But by all accounts, these plans have not succeeded because the owners and workers of these factories found relocation uneconomical. Shouldn’t the government, which swears by small-scale industry, attempt a more creative solution that enables safer working conditions without stifling entrepreneurship?