10-08-2022 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

सरकारें आर्थिक और नैतिक दायित्व समझें

संपादकीय

अर्थशास्त्र की मान्यता है कि अगर किसी देश में जीडीपी का आयतन बढ़ रहा हो, पर साथ ही गरीबी भी बढ़े, तो अमीर-गरीब की खाई मिटाना सरकारों का नैतिक ही नहीं आर्थिक दायित्व भी है। अगर यह नहीं किया गया तो जीडीपी दर घटेगी और समाज में असंतोष-जनित अशांति बढ़ेगी। उत्पादन-प्रक्रिया में तकनीकी से जीडीपी बढ़ती है। यह जीवन को सरल और उत्पादन लागत को कम बनाती है। लिहाजा सक्षम सरकारों को जहां एक ओर उद्यमियों के लिए तकनीकी के सही प्रयोग का वातावरण तैयार करना चाहिए, वहीं इससे मिले लाभ को केवल उद्यमी तक सीमित न रखते हुए उसे गरीबी खत्म करने में लगाना चाहिए। भारत में गरीब-अमीर की खाई लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में सामाजिक सुरक्षा की नई स्कीमें लाना जरूरी है। जहां वोट के लिए सरकारों का रेवड़ियां बांटना घटिया किस्म की राजनीति है, वहीं अगर कोई राजनीतिक दल सरकार में आने के बाद गवर्नेंस मॉडल की प्राथमिकता में जीवन की मूलभूत जरूरी चीजें उपलब्ध कराता है तो वह मुफ्तखोरी नहीं कही जा सकती। देश की आबादी का 95% से ज्यादा भाग निजी क्षेत्र में नौकरी, दिहाड़ी मजदूरी, स्व-रोजगार या खेती में है, जिसकी बुढ़ापे में कोई भी आजीविका नहीं होती। संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ने ले ली है, लिहाजा बच्चों के सहारे जीने की उम्मीद भी जाती रही है। ऐसे में करोड़ों बुजुर्गों को स्वास्थ्य, आवागमन या जीवन की मूलभूत जरूरतों के लिए सम्मानजनक मदद दिलाना राज्य की पहली जरूरत है। सांख्यिकी ग्राफ बताता है कि दस वर्षों बाद वृद्धों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। ऐसे में बुजुर्गों को रेल-यात्रा में छूट खत्म करना गलत सोच है। बल्कि बुजुर्गों को इस तरह की सुविधा युवाओं को ईमानदारी से काम करने की ओर प्रेरित करेगी।

Date:10-08-22

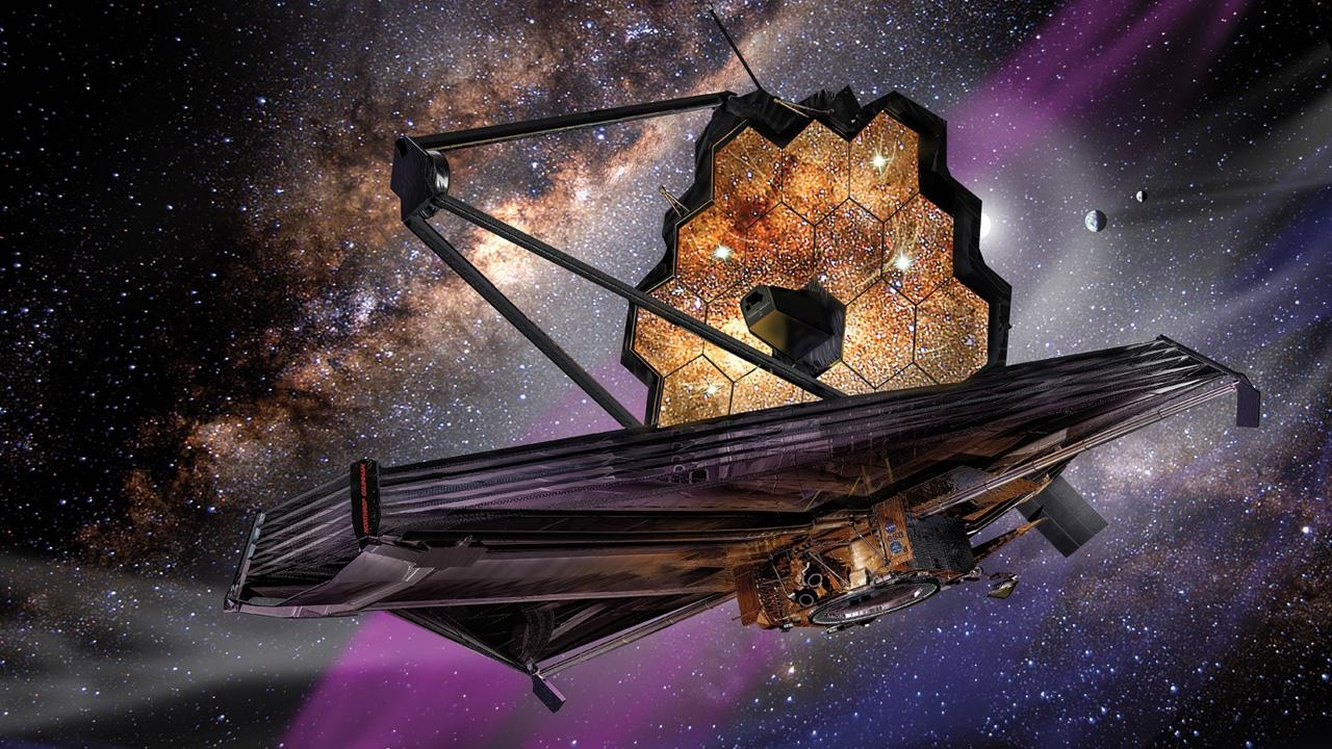

स्पेस में भेजी गई एक दूरबीन जो नई दुनियाओं की खोज करेगी

साधना शंकर, ( भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी )

जेम्स वेब, हबल टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी है और वह इंजीनियरिंग-कौशल का चमत्कार है। टेलीस्कोप में उपयोग किए गए मिरर का व्यास 6.5 मीटर है। स्पेस में इससे पहले इतना बड़ा मिरर कभी नहीं भेजा गया था। इसे और इसके एक सेकंडरी मिरर पर सोने की पतली परत चढ़ाई गई है, ताकि वह अच्छे से काम कर सके। इस टेलीस्कोप ने दुनियाभर के खगोलविदों को उत्साहित किया है। यह इन्फ्रारेड तस्वीरें भेजेगी यानी स्पेक्ट्रम के इन्फ्रारेड हिस्से वाली लाइट को कैप्चर करेगी। इस टेलीस्कोप को लेकर इतने रोमांच का माहौल क्यों है? इसके द्वारा जारी आरम्भिक तस्वीरें इसकी क्षमता का परिचय देती हैं। इन तस्वीरों में प्राचीन गैलेक्सीज की रेड-शिफ्टेड लाइट कैप्चर हुई है, इनमें से कुछ तो 13 अरब साल तक पुरानी हैं। इसकी मदद से वैज्ञानिक आरम्भिक तारों और आकाशगंगाओं को देख सकेंगे। वे उस रहस्यमयी प्रक्रिया की जांच करेंगे, जिसकी मदद से यूनिवर्स ने अंधकार से रोशनी तक की यात्रा तय की है। इनकी मदद से हम जानेंगे कि आकाशगंगाएं कैसे विकसित होती हैं और ब्लैकहोल कैसे बनते हैं। इसे आप समय में पीछे झांककर देखना भी कह सकते हैं। ये तस्वीरें हमें आकाशगंगाओं की अंत:क्रिया के बारे में भी अधिक स्पष्टता से बताती हैं। एक-दूसरे से टकरा रही आकाशगंगाओं में बहुत कुछ हो रहा है, नए तारे जन्म ले रहे हैं, उनके बीच डस्ट का धुंधलका भी है और हाइड्रोजन की चकाचौंध करने वाली रोशनी भी, जो किसी ब्लैकहोल में समा जाती है। आकाशगंगाओं की अंत:क्रिया से जो कॉस्मिक-डांस की स्थिति बनती है, वह हमें और बेहतर तरीके से बताती है कि हमारी अपनी आकाशगंगा किस दिशा में जा रही है। लेकिन जेम्स वेब हमें जो सबसे जरूरी सूचना दे सकती है, वो यह है कि क्या अंतरिक्ष में कुछ ऐसे ग्रह हैं, जहां जीवन सम्भव है? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने वास्प-96बी का एक विश्लेषण भी भेजा है। यह हमसे 1150 प्रकाश-वर्ष दूर स्थित ग्रह है, जहां पानी, बादल और धुंध है। लेकिन यह अपने तारे के बहुत निकट स्थित है और वहां जीवन की सम्भावना नहीं है। बहरहाल, जेम्स वेब से बड़ी उम्मीदें हैं और यह खगोलविद्या की दुनिया बदल देने वाली है। यह टेलीस्कोप दस साल तक काम करती रहेगी। उसके द्वारा भेजी जाने वाली सूचनाओं को समझने के लिए भविष्य के खगोलविदों को कम्प्यूटर सिम्युलेशंस और जैविकी का भी जानकार होना पड़ेगा।

हबल ने बताया था कि यूनिवर्स हमारी सोच से ज्यादा पुराना है। साथ ही उसने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की जानकारी भी दी थी। जेम्स वेब भी अनेक सवालों के जवाब खोजने वाली है और वह बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे भी करेगी। यही तो विज्ञान का जादू है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दुनिया के नौजवान-बच्चे उन तस्वीरों को देखकर यूनिवर्स के प्रति जिज्ञासा से भरेंगे और शायद स्पेस और साइंस में दिलचस्पी ले सकेंगे।

Date:10-08-22

भारतीय सम्प्रभुता पर चीन का खतरा, हथियारों के अनुसंधान पर पर्याप्त निवेश जरूरी

राजीव मल्होत्रा, ( लेखक और विचारक )

भारत की सम्प्रभुता के बीच एक पहलू यह है कि यह शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के बीच स्थित है और उसकी सीमाओं की सुरक्षा पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीमा के अंदर उग्रवाद-विरोधी अभियानों में बहुत जनशक्ति-आर्थिक संसाधन खर्च हो रहे हैं। इसलिए आधुनिक हथियारों के अनुसंधान और विकास में हम चीन-अमेरिका से मुकाबला नहीं कर पाते हैं। ये दोनों देश बजट का बड़ा हिस्सा रक्षा के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास पर खर्च करते हैं।

चीन से खतरे की गंभीरता और व्यापकता को समझना आवश्यक है। चीनियों ने देश निर्माण और अपनी हान संस्कृति एवं ऐतिहासिक पहचान के संरक्षण से अपनी दूरदर्शी सोच की क्षमता को दिखा दिया है। रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) को प्राथमिक रूप से इस्तेमाल करके उनका लक्ष्य पश्चिम से आगे निकलने का है।

कुछ दशकों पहले तक भारत चीन के साथ बराबरी पर था लेकिन हाल ही के वर्षों में वह विकास की दौड़ में पीछे हो गया है। भारत और चीन के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि भारतीय अपनी प्रगति को अपने ही अतीत के साथ तुलना करके मापते हैं जबकि चीन हर क्षेत्र में अपना लक्ष्य विश्व के सबसे श्रेष्ठ प्रतियोगी से आगे निकलने का रखता है। चीन का दृष्टिकोण अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक है और प्रगति का आकलन कभी भी वो स्वयं को सन्दर्भ-बिंदु मानकर नहीं करता।

चीन ने अमेरिका को हर क्षेत्र में पीछे छोड़ने की अपनी योजनाएं घोषित कर दी हैं- जिसमें प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, सैन्य शक्ति, भूगोलीय राजनीति शामिल हैं। विश्व पर अपने प्रभुत्व की आशा में प्रमुख रूप से कन्फ्यूशियस संस्थान शुरू किए, ताकि चीन की सांस्कृतिक व सौम्य-शक्ति को बढ़ावा दे सके। लगभग 500 कन्फ्यूशियस संस्थान अब छह महाद्वीपों में हैं। प्रभुत्व की लड़ाई में चीन-अमेरिका की भिड़ंत अवश्यम्भावी है। सवाल है भारत इस टकराव में कहां खड़ा है?

निकट भविष्य में भारत संभवतः रक्षा के लिए एआई प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता बना रहेगा, जिसका मतलब यह है कि वह चीन और अमेरिका से दो कदम पीछे रहेगा। चीन के बायडू, अलीबाबा और टेनसेंट (बीएटी) अपने प्रौद्योगिकीय पदचिह्नों को विश्व भर में फैलाने की महत्वाकांक्षा में अमेरिका के गूगल-फेसबुक की तरह हैं। प्रौद्योगिकीय निवेश में इन विदेशी कंपनियों के विश्व भर में आगे होने से, इन्हें भारत के प्रारंभिक चरण की कंपनियों को आंकने का अनुभव मिला, ताकि वे सबसे अधिक क्षमता वाली कंपनियां चुन सकें। यहां चीनी टेक्नोलॉजी दिग्गजों के द्वारा सीधा निवेश किया गया है और बहुत सारे निवेश तीसरे विश्व के देशों के रास्ते करवाए गए हैं (जैसे सिंगापुर) ताकि भारतीय सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में वे चीनी निवेश के रूप में ना दिखाई दें।

किसी स्तर पर भारत की सम्प्रभुता अपने विदेशी हथियार आपूर्तिकर्ताओं के हुक्म के अधीन है। यही कारण है कि भारतीय सैन्य बल ने एआई को गंभीरता से लेना शुरू किया है और उसे ऐसा खतरा माना है, जो वर्तमान हथियारों और सैनिकों को पुराना कर देगा। विशेषज्ञों ने यह माना है कि एआई के अधिकतर भारतीय सैन्य अनुप्रयोग अभी भी वैचारिक चरण में हैं। अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल और कई अन्य देशों के प्रयासों की तुलना में भारतीय परियोजनाओं का बजट बहुत ही कम वित्तपोषित है। भारतीय उद्योग और सैन्य बल के लिए बनाई गई कुछ योजनाएं भारत को विदेशी प्रौद्योगिकीय मंचों पर और अधिक आश्रित बनाती हैं, क्योंकि भारत ने हथियारों के लिए अनुसंधान पर पर्याप्त निवेश नहीं किया है।

सबसे बड़ी समस्या ये है कि एआई प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल मंचों के विदेशी मालिकों की भारत में कोई कानूनी जवाबदेही नहीं है। भारत के अपने रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार हमारी आवश्यकताएं आंतरिक उत्पादन से पूरी नहीं हो सकतीं। भारत ने हमेशा रक्षा उपकरणों का आयात किया है- सबसे पहले रूस से, फिर फ्रांस, अब तेजी से अमेरिका-इजराइल से। अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों को खरीदने के लिए भारत को निर्यात से धन कमाना होगा और इसके लिए भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग की जरूरत है। प्रभावी रूप से भारत भूगोलीय राजनीति के कुरुक्षेत्र से पलायन नहीं कर सकता है। सबसे अलग होकर रहना एक व्यावहारिक विकल्प नहीं है।

दयनीय दशा से जूझते विधानमंडल

राजीव सचान, ( लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं )

संसद का जो मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलना था, वह चार दिन पहले ही समाप्त हो गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी संसद के कई सत्रों का समय से पहले समापन हुआ है। आम तौर पर जब भी ऐसा हुआ, तो यही कहा गया कि आवश्यक विधायी कामकाज पूरे हो गए थे, लेकिन सच यह है कि संसद को सही तरह चलाना कठिन हो गया था। मानसून सत्र में भी यही हुआ। भले ही आधिकारिक रूप से यह कहा गया हो कि चार दिन पहले सत्र का समापन आने वाले त्योहारों के कारण किया जा रहा है, लेकिन सच यही है कि इस सत्र को इसलिए समय से पूर्व समाप्त करना पड़ा, क्योंकि हंगामे और हल्ले का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। नि:संदेह सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती थी कि 8 अगस्त के बाद कुछ त्योहार होंगे?

मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में पहले दो हफ्ते तो कोई विशेष काम ही नहीं हुआ, क्योंकि पक्ष-विपक्ष में इस पर सहमति नहीं बन पाई कि महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे अन्य विषयों पर कब एवं कैसे बहस हो? अंतत: दो सप्ताह बाद महंगाई पर बहस हुई, लेकिन जो कांग्रेस इस मसले पर चर्चा को लेकर सबसे अधिक बल दे रही थी, उसके सांसद उस समय सदन से बाहर निकल गए, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना जवाब देने के लिए खड़ी हुईं। स्पष्ट है कि कांग्रेस की रुचि इसमें थी ही नहीं कि संसद में महंगाई और दूसरे अन्य विषयों पर कोई सार्थक चर्चा हो। कुछ ऐसी ही भाव-भंगिमा से अन्य विपक्षी दल भी लैस थे। सत्तापक्ष भी ऐसी कोई पहल करते हुए नहीं दिखा कि पहले उन विषयों पर चर्चा पर हो जाए, जिन पर विपक्षी दल जोर दे रहे हैं। संभवत: इसका कारण यह आशंका रही हो कि ऐसा होने पर भी विपक्ष संसद नहीं चलने देगा। जो भी हो, तथ्य यही है कि संसदीय कामकाज की दृष्टि से संसद का यह सत्र सबसे खराब रहा। इस सत्र में लोकसभा से केवल छह विधयेक पास हुए और राज्यसभा से मात्र पांच।

संसद और विधानसभाओं के संचालन के मामले में इस उक्ति का खूब प्रयोग होता है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष की होती है। यह सही तो है, लेकिन एक हद तक ही। यदि विपक्षी दल यह ठान लें कि सदन नहीं चलने देना है तो फिर सत्तापक्ष की तमाम सकारात्मकता के बाद भी वह नहीं चल सकता। समस्या यह है कि अब विपक्षी दल अक्सर पहले ही तय कर लेते हैं कि सदन नहीं चलने देना है। संसद और विधानसभाओं के सत्र के पहले जो सर्वदलीय बैठकें बुलाई जाती हैं, वे न केवल निरर्थक साबित होती हैं, बल्कि समय और संसाधन की बर्बादी का कारण भी बनती हैं। आम तौर पर इन बैठकों में जहां सत्तापक्ष की ओर से यह कहा जाता है कि वह सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्षी दलों की ओर से यह वादा किया जाता है कि वे रचनात्मक सहयोग देंगे। सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। करीब-करीब हर बार संसद और विधानसभाओं के सत्र की शुरुआत विपक्षी नेताओं की नारेबाजी के साथ होती है। वे बैनर और तख्तियां लेकर सदन में पहुंचते हैं और वहां इसके लिए हरसंभव कोशिश करते हैं कि वे टीवी के कैमरों में कैद हो जाएं। सदन में नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने के लिए बाकायदा तैयारी भी होती है। नेतागण सदन में किस विषय पर क्या कहना है, इसकी तैयारी करने के बजाय इसके लिए परिश्रम करते हैं कि तख्तियों पर क्या नारे लिखे जाएं? जब सदस्य सदन में अपने असंसदीय-अभद्र आचरण के लिए निलंबित किए जाते हैं तो वे इसे भी एक मुद्दा बना लेते हैं और देश-प्रदेश में तानाशाही लागू हो जाने की घोषणा करने के साथ यह भी कहने लगते हैं कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है।

संसद के मानसून सत्र में लोकसभा के चार सदस्य निलंबित किए गए। इसके बाद राज्यसभा के एक के बाद एक कई सदस्य निलंबित किए गए। एक विपक्षी सांसद इससे खिन्न हो गए कि हंगामा खड़ा करने के बाद भी उन्हें क्यों नहीं निलंबित किया गया तो अगले दिन उन्होंने और ज्यादा हंगामा किया। आखिरकार वह निलंबित हो गए। वास्तव में वह यही चाहते थे। जब यह स्थिति हो, तब इस पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि संसद और विधानसभाओं की प्रतिष्ठा और महत्ता लगातार कम क्यों होती जा रही है? सच तो यह है कि विधानसभाओं की स्थिति और भी दयनीय है। विधानसभाओं के चलने के दिन लगातार कम होते जा रहे हैं।

कई बार तो विधानसभाओं के सत्र दो-तीन दिन और यहां तक कि एक दिन के लिए भी बुलाए जाने लगे हैं। जब ऐसा होता है तो उस दौर की राशन की वे दुकानें याद आने लगती हैं, जो एकाध दिन के लिए ही खुलती थीं और फिर हड़बड़ी, अव्यवस्था और आपाधापी के बीच राशन बांटकर बंद हो जाती थीं। विधानसभाओं के सत्र एक-दो दिन के लिए बुलाकर जैसे-तैसे आवश्यक विधेयकों को पारित करा लिया जाता है और फिर यह कह दिया जाता है कि विधायी एजेंडा पूरा हो गया। ऐसे भी अवसर आए हैं, जब विधानसभाओं के सत्र केवल इसलिए बुलाए गए, ताकि विपक्षी दलों अथवा केंद्र सरकार को खरी-खोटी सुनाई जा सके या फिर ऐसा कुछ कहा जा सके, जिसे सदन के बाहर कहना मुश्किल हो। ज्ञात हो कि संसद या विधानसभा के अंदर कही गई किसी बात के लिए संबंधित जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। यह एक विशेषाधिकार है और यह बना रहना चाहिए, लेकिन यह ठीक नहीं कि इसका इस्तेमाल जनता को बरगलाने-उकसाने के लिए हो। एक लंबे समय से संसद और विधानसभाओं की गरिमा में गिरावट को लेकर चिंता जताई जा रही है, लेकिन वैसे उपाय कहीं भी नहीं हो रहे कि उनकी प्रासंगिकता और महत्ता बढ़ सके।

Date:10-08-22

Date:10-08-22

रूस-यूक्रेन युद्ध और भारत के लिए सबक

अजय शाह और गौतम बंबावाले, ( लेखक पुणे इंटरनैशनल सेंटर के सदस्य हैं )

युद्ध से पहले भारत के सामने चीन की चुनौती थी और वह एक कठिन भूराजनीतिक परिदृश्य से गुजर रहा था। भारतीय सेना और विदेश नीति दोनों के लिए रूस मजबूती का जरिया रहा है। परंतु यूक्रेन के साथ जंग ने रूस को कमजोर किया और उसे चीन के करीब भी किया। यह भारत के लिए दिक्कत की बात है। हालांकि भारत की स्थिति मजबूत करने के रास्ते मौजूद हैं लेकिन बुनियादी तथ्य यह है कि सीमा पर समस्याएं बढ़ी हैं। हम सरकारी व्यय में इजाफे का प्रस्ताव रखने में बहुत सतर्कता बरतते हैं लेकिन हमारा सुझाव है कि भारत को आने वाले कुछ वर्षों तक रक्षा व्यय में इजाफा करना चाहिए। हर वर्ष सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के कम से कम एक फीसदी के बराबर इजाफा किया जाना चाहिए।

यूक्रेन युद्ध विदेश नीति, तकनीक, सैन्य मामलों और आर्थिक मामलों में भारत के लिए काफी अहम प्रभाव लेकर आया है। पुणे इंटरनैशनल सेंटर, तक्षशिला संस्थान और एक्सकेडीआर फोरम ने 1 अगस्त को पुणे में इस विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में इन अहम सवालों पर जबरदस्त बहस हुई।

रूस विदेश नीति और हथियारों के क्षेत्र में भारत का अहम साझेदार रहा है। परंतु एक पहलू जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है वह यह है कि इस निर्भरता के कारण भारत का सैन्य खर्च कम है क्योंकि रूस के सैन्य उपकरण और हथियार अपेक्षाकृत सस्ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा अन्य मंचों पर भारत जब भी मुश्किल में पड़ा है, रूस ने हमेशा उसका समर्थन किया है।

यूक्रेन युद्ध ने भारत की स्थिति को तीन तरह से कमजोर किया है। पहली समस्या है सैन्य उपकरणों की। रूसी संगठनों पर लगे प्रतिबंधों ने वैश्विक तकनीक तक उनकी पहुंच मुश्किल की है। यूक्रेन में रूस के हथियारों के कमजोर प्रदर्शन के कारण उनका निर्यात बाजार प्रभावित हो सकता है और ऐसे में शोध एवं विकास तथा निर्माण के लिए संसाधन जुटाने में भी दिक्कत आएगी। भारत के लिए संभव है कि अब रूसी हथियार कमजोर तकनीकी क्षमता वाले साबित हों। इसका असर कीमत और संख्या पर भी पड़ेगा।

दूसरी समस्या विदेश नीति से संबंधित है। कमजोर रूस उस समय कम प्रभावी होगा जब भारत को विदेश नीति से जुड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे हालात बन सकते हैं जहां भारत को रूस का समर्थन सीमित या लगभग न के बराबर हो।

तीसरी समस्या चीन से संबंधित है। भारत के सामने सबसे अहम भूराजनीतिक चुनौती है चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता। यूक्रेन युद्ध के मामले में जहां ज्यादातर प्रमुख देशों ने रूस के खिलाफ एकजुटता दिखाई है, वहीं रूस को चीन से साफ समर्थन मिला है। इस बात की संभावना है कि भविष्य में रूस और चीन के बीच रिश्ता मजबूत होगा। यूरोपीय देशों द्वारा चरणबद्ध तरीके से रूसी गैस की खरीद बंद किए जाने के बीच रूस चीन में गैस पाइपलाइन बिछा रहा है। यह साझेदारी अंतत: भारत के हितों के खिलाफ जाएगी। अल्पावधि में पारंपरिक भारतीय शक्ति संसाधन कमजोर होंगे। हमें चीन से होने वाले खतरे का आकलन किस प्रकार करना चाहिए? चीन की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है और उसकी आबादी भी असहज है। एक पार्टी वाला शासन ताइवान जैसे देश पर हमला नहीं कर सकता है क्योंकि वह पश्चिमी गठजोड़ के साथ मजबूत रिश्ते में है। भारत अधिक व्यावहारिक लक्ष्य हो सकता है। चीनी शासन भारत के खिलाफ राष्ट्रवाद और सैन्य गतिविधियों के माध्यम से आंतरिक अशांति का दमन करने का प्रयास करेगा।

युद्ध भारत पर बुरा असर डाल सकता है। ये घटनाएं 2021 में आई हमारी पुस्तक के प्रमुख संदेश को दोहराती हैं। रूपा पब्लिकेशन से प्रकाशित राइजिंग टु द चाइना चैलेंज नामक इस पुस्तक में (लेखक बंबावले तथा अन्य) कहा गया था कि भारत को उच्च जीडीपी वापस हासिल करनी होगी तथा करीब 20 गठबंधन साझेदारों के साथ मिलकर गहरी संबद्धता कायम करनी होगी। विदेश नीति परस्पर निर्भरता वाला नेटवर्क तैयार करने की कला है जहां हर देश अपनी घरेलू नीतियों को इस प्रकार बदलता है ताकि वह अन्य देशों के अनुकूल बन सके। भारत के लिए भी ऐसा करना ही सही होगा। लेकिन 20 देशों के हिसाब से नीतियों को नया आकार देना तथा सांस्कृतिक, आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य रिश्तों को मजबूती देना काफी समय लेगा।

हमें भय है कि हालिया घटनाक्रम सैन्य रणनीति में काफी महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया की मांग करता है। रक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता पर जोर देना होगा। इस दौरान सैन्य सुधार अपनाने होंगे, मसलन सैन्य आधुनिकीकरण, तीनों सेनाओं की क्षमताओं को सुसंगत बनाना और बेहतर उपकरणों के साथ कम जवानों के लक्ष्य की ओर बढ़ना। यूक्रेन की सैन्य रणनीति से यह सीखा जा सकता है कि सामने ताकतवर शत्रु हो तो कैसे लड़ा जाए? 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा पर चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए जरूरी तैयारी रखनी होगी। हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना के दबदबे की नीति की अनदेखी नहीं की जा सकती। यह सब करते हुए हमें अधिक महंगे पश्चिमी रक्षा उपकरण भी खरीदने होंगे। रक्षा खरीद और रक्षा अर्थशास्त्र में नये स्तर की राज्य क्षमता आवश्यक है। इसके लिए पैसा चाहिए।

हमने अपने पूरे करियर में कभी सरकारी व्यय बढ़ाने की बात नहीं कही। फरवरी 2022 तक हमारा जोर इस बात पर था कि पहले सैन्य-संस्थागत सुधार किए जाएं और उसके बाद ही सुधरी हुई व्यवस्था में धनराशि व्यय की जाए। संभव है कि हालिया घटनाक्रम के बाद रक्षा सुधार की यह सुविधा हमारे पास न रह जाए। अब हमें कुछ ज्यादा कठिन चीजों की आवश्यकता होगी। हमारे सामने ऐसी स्थिति है मानो विमान की उड़ान के बीच ही हमें इंजन सुधारना हो। हमें रक्षा सुधार, पश्चिमी उपकरणों की खरीद और उत्तरी सीमा पर बेहतर प्रतिरोध जैसे तीनों काम एक साथ करने होंगे।

दशकों तक समझदारी भरी विदेश नीति और सैन्य प्रबंधन के जरिये हमने अपने रक्षा व्यय को जीडीपी के 1.3 फीसदी तक सीमित कर लिया। इससे देश के विकास की परियोजनाओं पर व्यय करने में मदद मिली। परंतु मौजूदा हालात में कुछ वर्षों तक सैन्य व्यय को हर वर्ष जीडीपी के एक फीसदी की दर से बढ़ाने की आवश्यकता है।

राजकोषीय तनाव के दौर में यह पैसा कहां से आएगा? ऋण-जीडीपी अनुपात को स्थिर करने के लिए जीडीपी में दो फीसदी के बराबर राजकोषीय सुधार की आवश्यकता है। देश में कर दर ऊंची है और उसे बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। बढ़े रक्षा व्यय के लिए गुंजाइश बनाने के लिए सब्सिडी व्यय में कमी अवश्य की जा सकती है।

बर्मिंघम में परचम

संपादकीय

इस बार बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपना परचम लहरा कर साबित कर दिया कि दुनिया में वे किसी से कहीं कम नहीं हैं। बाईस स्वर्ण पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा। खेल के आखिरी दिन भी भारत ने स्वर्ण पदक जीत नया इतिहास रचा। बैडमिंटन, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी और कुश्ती जैसे खेल में उपलब्धियां दमदार रहीं। बैडमिंटन में तो कहने ही क्या! पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने तो स्वर्ण पदक जीते ही, सात्विक साइराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी स्वर्ण पदक कब्जा कर भारतीय बैडमिंटन को नए मुकाम पर पहुंचा दिया। पीवी सिंधु की यह उपलब्धि इसलिए भी यादगार बन गई कि उनका यह पदक देश का दो सौ वां स्वर्ण पदक बन गया। इसके अलावा सिंधु ने 2014 में चैंपियन रही मिशेल को हरा कर अपना पुराना हिसाब भी चुकता कर लिया। इसी तरह भारोत्तोलन में मीराबाई चानू और कुश्ती में साक्षी मलिक ने अपना झंडा गाड़ा। मुक्केबाजी में निकहत जरीन, नीतू गंघास और कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीत बता दिया कि खेल की दुनिया में भारत की बेटियां कैसे नए कीर्तिमान बना सकती हैं!

देखने की बात यह है कि इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में दिग्गज खिलाड़ियों ने तो देश का मान बढ़ाया ही, उन खिलाड़ियों ने भी पदक तालिका में देश को जगह दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। साथ ही उन खिलाड़ियों ने भी एक नया रास्ता दिखाया जिन्होंने अपनी शुरुआत तो किसी और खेल से की थी, पर बाद में खेल को बदल लिया। मिसाल के तौर पर मणिपुर की बिंदिया ने 2008 से 2012 तक ताइक्वांडो में हाथ आजमाया था, पर बाद में भारोत्तोलन को चुना और इस बार रजत पदक जीत नई उम्मीदें जगा दीं। रांची की लवली चौबे पहले धाविका थीं, पर बाद में लान बाल्स में कदम रखा और तीन साथियों के साथ इस बार स्वर्ण जीत करिश्मा कर दिया। मिजोरम के उन्नीस साल के जेरेमी लालरिननुंगा ने राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार में ही भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीत सबको हैरत में डाल दिया। जबकि छह साल की उम्र से ही उन्होंने मुक्केबाजी का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। और पंजाब की हरजिंदर कौर को कैसे भूला जा सकता है जिन्होंने शुरुआत तो कबड्डी से की थी, लेकिन बाद में भारोत्तोलन को चुना और इस बार कांस्य जीता। इन सभी खिलाड़ियों ने इस बात की मिसाल कायम की है कि दूसरे किसी खेल का चुनाव करके भी उसमें भविष्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा टेबल टेनिस में चालीस साल के अचंता शरत कमल ने सोलह साल बाद स्वर्ण जीत कर साबित कर दिया कि खेल में उम्र कहीं आड़े नहीं आती।

पदकों के लिहाज से देखें तो भारत इस बार बाईस स्वर्ण पदकों सहित इकसठ पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है। जबकि पिछली बार गोल्डकोस्ट में आयोजित खेलों में छब्बीस स्वर्ण पदकों सहित कुल छियासठ पदक जीत तीसरे स्थान पर था। याद किया जाना चाहिए कि 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अड़तीस स्वर्ण पदक सहित एक सौ एक पदक जीते थे और दूसरे स्थान पर रहा था। खेलों में हमारी यह उपलब्धि संतोषजनक ही नहीं, बल्कि काबिले तारीफ है। पर साथ ही यह सवाल भी उठता ही है कि आखिर कमी कहां रह जाती है कि हम शीर्ष को नहीं छू पाते। इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

भूस्खलन व बाढ़ का बेहतर नियंत्रण जरूरी

भारत डोगरा

जलवायु बदलाव के इस दौर में आपदा नियंत्रण पर समुचित ध्यान देना जरूरी हो गया है। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर बाढ़ और भूस्खलन की आपदाएं विशेष चर्चा में हैं, हालांकि देश के कुछ क्षेत्र अभी मानसूनी वर्षा की कमी से भी प्रभावित हैं। पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की समस्या विकट होती जा रही है। ऐसे संकेत विश्व स्तर पर भी मिल रहे हैं। विज्ञान पत्रिका ‘ज्योलोजी’ ने हाल में उपलब्ध जानकारी के आधार पर दावा किया है कि विश्व में भू-स्खलन के कारण होने वाली मौतों की संख्या वास्तव में पहले के अनुमानों की उपेक्षा दस गुणा अधिक है। यह ‘डरहम फेटल लैंडस्लाइड डेटाबेस’ के आधार पर कहा गया है। जानकारियों के इस कोष को ब्रिटेन के डरहम विवविद्यालय के अनुसंधानकत्र्ताओं ने तैयार किया है। इस अनुसंधान का भारतीय संदर्भ में महत्त्व स्पष्ट है क्योंकि हाल के वर्षो में भूस्खलनों से होने वाली भीषण क्षति के समाचार बढ़ते जा रहे हैं।

ध्यान देना जरूरी है कि पर्वतीय क्षेत्र में किन मानवीय कारणों व गलतियों से भू-स्खलन के कारण होने वाली क्षति बढ़ी है। एक वजह यह है कि निर्माण कार्यों विशेषकर बांध निर्माण तथा खनन के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में विस्फोटकों का अंधाधुंध उपयोग किया गया है। वन-विनाश भी भू-स्खलन का अन्य कारण है। भू-स्खलन अचानक बाढ़ का कारण भी बनते हैं। हिमालय में किसी नदी का बहाव भू-स्खलन के मलबे के कारण रुक जाता है तो इससे कृत्रिम अस्थायी झील बनने लगती है। पानी का वेग अधिक होने से जब झील फूटती है तो पल्रयकारी बाढ़ आ सकती है, जैसा कनोडिया गाड में झील बनने के कारण उत्तरकाशी में बाढ़ आई थी। हाल में नेपाल में ऐसी झील टूटने पर बिहार में बाढ़ आई है।

बाढ़ व बाढ़-नियंत्रण के बारे में नये सिरे से सोचने की जरूरत महसूस की जा रही है। वास्तविकता तो यह है कि बाढ़ का बढ़ता क्षेत्र और इसकी बढ़ती जानलेवा क्षमता को तभी समझा जा सकता है जब बाढ़ नियंत्रण के दो मुख्य उपायों-तटबंधों और बंधों पर खुली बहस के जरिए जानने का प्रयास किया जाए कि अनेक स्थानों पर क्या बाढ़ नियंत्रण के इन उपायों ने ही बाढ़ की समस्या को नहीं बढ़ाया है, और उसे अधिक जानलेवा बनाया है?

तटबंधों की बाढ़ नियंत्रण उपाय के रूप में एक तो अपनी सीमाएं हैं तथा दूसरे निर्माण कार्य और रख-रखाव में लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण हमने इनसे जुड़ी समस्याओं को भी बढ़ा दिया है। तटबंध द्वारा नदियों को बांधने की एक सीमा तो यह है कि जहां कुछ बस्तियों को बाढ़ से सुरक्षा मिलती है, वहां कुछ अन्य बस्तियों के लिए बाढ़ का संकट बढ़ने की संभावना भी पैदा होती है। अधिक गाद लाने वाली नदियों को तटबंध से बांधने में एक समस्या यह भी है कि नदियों के उठते स्तर के साथ तटबंध को भी निरंतर ऊंचा करना पड़ता है। जो आबादियां तटबंध और नदी के बीच फंस कर रह जाती हैं, उनकी दुर्गति के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। तटबंधों द्वारा जिन बस्तियों को सुरक्षा देने का वादा किया जाता है, उनमें भी बाढ़ की समस्या बढ़ सकती है। वर्षा के पानी के नदी में मिलने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाए और तटबंध में इस पानी के नदी तक पहुंचने की पर्याप्त व्यवस्था न हो तो दलदलीकरण और बाढ़ की नई समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि नियंत्रित निकासी के लिए जो कार्य करना था उसकी जगह छोड़ दी गई है पर लापरवाही से कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो भी यहां से बाढ़ का पानी बहुत वेग से आ सकता है। तटबंध द्वारा ‘सुरक्षित’ की गई आबादियों के लिए कठिन स्थिति तब उत्पन्न होती है जब निर्माण कार्य या रख-रखाव उचित न होने के कारण तटबंध टूट जाते हैं। अचानक पानी उनकी बस्तियों में घुस जाता है।

बांध या डैम निर्माण बांध प्राय: सिंचाई और पनबिजली उत्पादन के लिए बनाए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि उनसे बाढ़ नियंत्रण का महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। यह लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब अधिक वष्रा के समय बांध के जलाशय में पर्याप्त जल रोका जा सके और बाद में उसे नियंत्रित ढंग से छोड़ा जा सके। पहाड़ों में जो वन विनाश और भू-कटाव हुआ है उससे जलाशयों में मिट्टी-गाद भर गई है और जल रोकने की क्षमता कम हो गई है। इसी कारण तेज वष्रा के दिनों में पानी भी अधिक होता है क्योंकि वष्रा के बहते जल का वेग कम करने वाले पेड़ कट चुके हैं। बांध के संचालन में सिंचाई और पनबिजली के लिए जलाशय को अधिक भरने का दबाव होता है। दूसरी ओर वर्षा के दिनों में बाढ़ से बचाव के लिए जरूरी होता है कि जलाशय को कुछ खाली रखा जाए। दूसरे शब्दों में बांध के जलाशय का उपयोग बाढ़ बचाव के लिए करना है तो पनबिजली के उपयोग को कुछ कम करना होगा। ऐसा नहीं होता है तो जलाशय में बाढ़ के पानी को रोकने की क्षमता नहीं रहती। ऐसे में पानी वेग से एक साथ छोड़ना पड़ता है जो भयंकर विनाश उत्पन्न कर सकता है। कोई बड़ा बांध टूट जाए तब तो खैर, पल्रय ही आ जाती है जैसा मच्छू बांध टूटने पर मोरवी शहर के तहस-नहस होने के समय देखा गया। पर बांध बचाने के लिए जब बहुत सा पानी एक साथ छोड़ा जाता है, उससे जो बाढ़ उत्पन्न होती है, वह भी सामान्य बाढ़ की अपेक्षा कहीं अधिक विनाशक और जानलेवा होती है। अब आगे के लिए जो भी नियोजन हो, उसके लिए बाढ़ के इस बदलते रूप को ध्यान में रखना जरूरी है। तभी हमें बाढ़ नियंत्रण में अधिक सफलता मिलेगी।

आखिर कुछ ही राज्यों से क्यों आते हैं ज्यादातर पदक

मनोज चतुर्वेदी

खेलों में सफलता देश के माहौल में उत्साह भर देती है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने देश के माहौल को खुशनुमा बना दिया है। भारत ने इन खेलों में 61 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है। इस प्रदर्शन को चार साल पहले गोल्ड कोस्ट में 66 पदक जीतने वाले प्रदर्शन से बेहतर माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि पिछली बार सिर्फ निशानेबाजों ने सात स्वर्ण सहित 16 पदक जीते थे। इस बार निशानेबाजी को शामिल ही नहीं किया गया था। इस लिहाज से देखें, तो भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर है।

राष्ट्रमंडल खेलों, ओलंपिक या एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में निरंतर आ रहे सुधार का कारण देश की खेल-संस्कृति में आए बदलाव को माना जा सकता है। भारत साल 2002 से पहले इन आयोजनों में सिर्फ भाग लेने जाता था, लेकिन उस साल पहली बार हमारे एथलीटों ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराकर 30 स्वर्ण पदक जीते थे। हालांकि, ये स्वर्ण सिर्फ पांच खेलों में आए थे। सही मायने में भारत में अच्छी खेल-संस्कृति साल 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन से पैदा हुई। इसके कारण देश में बेहतर खेल सुविधाओं का विस्तार तो हुआ ही, खिलाड़ियों की तैयारियों पर भी ध्यान दिया जाने लगा। यह वह दौर था, जब खिलाड़ी अपनी इच्छा से विदेश में तैयारी के लिए जाने लगे और विदेशी कोच को लाने में कोई बाधा नहीं रही।

देश की खेल-संस्कृति में आए बदलाव का ही परिणाम था कि नारी शक्ति भी पदक जीतने में कंधे से कंधा मिलाकर योगदान करने लगी। हम यदि बर्मिंघम में भारत द्वारा जीते गए 61 पदकों की बात करें, तो इसमें महिला खिलाड़ियों का आठ स्वर्ण सहित 23 पदकों का योगदान है। यही नहीं, भारतीय दल द्वारा मिक्सड स्पद्र्धाओं में जीते तीन पदकों में भी उनका योगदान रहा।

पिछले दशक में देश की खेल-संस्कृति में बदलाव जरूर आया है, पर कुछ ही राज्यों से प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। बर्मिंघम में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची देखें, तो हमेशा की तरह हरियाणा के सबसे ज्यादा 23 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। वहीं, तेलंगाना के छह, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के पांच-पांच खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। एकल या व्यक्तिगत पदक जीतने वालों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का कोई खिलाड़ी न होना बताता है कि हम पूरे देश में खेल सुविधाओं को विकसित नहीं कर सके हैं। हम यदि इस पर ध्यान दें, तो ओलंपिक जैसे खेलों में हमें छह-सात पदक जीतकर खुश होना नहीं पड़ेगा।

हरियाणा की सफलता में उसकी खेल सुविधाओं के साथ खेल-नीति का अहम योगदान तो है ही, उसके तमाम पहलवानों व अन्य खिलाड़ियों का दिल्ली में रहकर सुविधाओं का लाभ उठाना भी शामिल है। झारखंड और ओडिशा से हॉकी खिलाड़ी और तीरंदाज निकलते रहते हैं, पर बिहार इस मामले में पिछड़ा नजर आता है। जिस तरह बिहार के युवा दिल्ली सिविल सर्विसेज की तैयारियां करने आते हैं, उसी तरह खिलाड़ी भी आ सकते हैं। पर इसके लिए सरकार को सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत पड़ेगी। खेल सुविधाएं विकसित करने में बीसीसीआई का सहयोग लिया जा सकता है। यह दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। साल 2008 में ऐसा प्रयास हुआ भी था। तब बीसीसीआई ने खेल मंत्रालय के सहयोग से 80 करोड़ रुपये का एक राष्ट्रीय खेल विकास कोष बनाया था, जिसमें उसने 50 करोड़ रुपये का योगदान दिया था। मगर इस रकम का सही इस्तेमाल नहीं हो सका।

भारतीय पदक विजेता अमूमन अभावों से जूझकर आए हैं और वे गांवों-कस्बों से ताल्लुक रखते हैं। हमारे यहां खेल सुविधाएं बड़े शहरों में केंद्रित हैं। आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों के लिए इन सुविधाओं तक पहुंचना खासा मुश्किल होता है। इसलिए सुविधाओं का छोटे शहरों तक विस्तार बेहद जरूरी है। वैसे इस तरफ काम किया गया है, पर वह पर्याप्त नहीं दिखता। हम यदि सभी राज्यों में खेल सुविधाएं पहुंचाकर प्रतिभाओं को वहां ला सके, तो हम इन खेलों में दूसरे-तीसरे नंबर के लिए संघर्ष करते नजर आ सकते हैं।

Shared history

India did well at the Commonwealth Games that is increasingly losing its allure

Editorial

The Commonwealth Games (CWG), alluding to a happily ever-after between England and its former colonies, may have its legacy issues. And in terms of the competitive yardstick, with the obvious absence of the United States of America, Russia and China, the CWG is considered a notch below the Olympics and the Asian Games. Yet, the CWG has a certain value in being a multi-nation quadrennial event that pits a disparate group of countries split by continents and fused by a shared past linked to the British Empire. It offers athletes one more shot at glory besides inspiring their fans to pursue sport with added vigour. In the latest edition that concluded at Birmingham on Monday, India with a medal haul of 61, inclusive of 22 golds, was placed fourth while Australia, host England and Canada led the charts. With shooting excluded from the CWG, India lost out on an additional yield. Most Indian medals told a tale etched by hope, diligence and hard work. If Sharath Kamal’s table tennis exploits, even at 40, proved that sportspersons can fight the dimming light, weightlifter Sanket Sargar’s silver in the men’s 55kg segment, showed that financial difficulties cannot derail a focused athlete. Four years ago, Sanket used to sell paan from a tiny shop at Sangli in Maharashtra, and his is a story that needs to be cherished.

Similar is the personal history linked to weightlifter Achinta Sheuli, who won gold in the 73kg division. Achinta, his brother Alok and mother did embroidery. The siblings also worked in the fields, fighting poverty and coping with the demise of their father. Like Sanket, Achinta’s too is a story of hope and redemption. If fresh athletes caught the eye with their triumph over tough circumstances, the established ones reiterated their dominance too. P.V. Sindhu, who will now be counted among India’s greatest ever athletes, won gold in the badminton women’s singles while her male counterpart Lakshya Sen did an encore. Fresh territories were annexed too as in a field always dominated by the Africans, Avinash Sable won silver in the men’s 3000m steeplechase. Boxer Nikhat Zareen again landed a solid punch for women-power while her colleague Lovlina Borgohain’s failure and the issues surrounding her personal coach in the lead-up to the CWG, revealed faultlines. Medals were secured in hockey and women’s cricket but they were not gold and the respective squads displayed fragility in crunch situations. That sport is not always war minus the shooting was evident when Neeraj Chopra effusively praised Pakistan’s Arshad Nadeem, who won gold in the men’s javelin. The latest success in the CWG, should hold the Indian athletes in good stead as they prepare for next year’s Asian Games in China.

Date:10-08-22

Fair trial goes beyond courts, to the police and media

The media needs to aid mechanisms that aim to preserve the basic principles of the justice system

Anindita Pattanayak is a lawyer and research fellow at DAKSH.

The police as source

In criminal cases that attract the most sensationalist media coverage, media attention is often drawn toward investigation and early trial stages, with a notable disconnect from eventual outcomes of trial that follow several months or even years after an arrest. This makes the police a crucial source for the media and communication between the two institutions is often a starting point of the troubles of media trials. Unregulated divulgence of case details by an eager police force and disproportionate reliance on this information by the media (to the detriment of the judiciary and other sources), results in a public stripping of the rights that typically accompany a fair trial.

Reportage of this nature violates the presumption of innocence and the right to dignity and the privacy of suspects, the accused, victims, witnesses and persons closely related to them. They often face social ostracisation and difficulties in retaining employment, making them vulnerable to crime and exploitation.

Ineffectual media policies

Though the police are meant to be an independent agency, tasked with truth-seeking (ostensibly an objective shared with the news media), this is not always the case. Police narratives are sometimes designed to achieve political goals, and the media’s ready acceptance of these narratives does little to prevent their insidious effects. Given the media’s ability to shape political opinion, law enforcement agencies are sometimes under pressure to selectively reveal certain facets of the investigation or to mischaracterise incidents as communal or systemic. Just a few years ago, the investigation of the Bhima Koregaon violence (2018) was marked by a slew of motivated arrests of popular dissenters critical of the Government. While the investigation was underway, the police exposed letters purportedly written by these activists that were still undergoing forensic analysis. While these letters received extensive news coverage, none of them was presented as evidence in court.

The police, when independent from political and corporate influence, are more concerned with demonstrating dynamism and efficiency, rather than the protection of civil liberties. Courts have repeatedly directed law enforcement authorities not to reveal details of their investigations, especially the personal details of the accused, before trial is complete (notably, the Supreme Court in Romila Thapar vs Union of India, (2018) 10 SCC 753). Despite this, statutory restrictions on the police to maintain confidentiality are rare, with Kerala being one of the few States to have disallowed photographs and parades of persons in custody within its Police Act. Most other States have issued disparate media policy guidelines with weak enforcement mechanisms through administrative circulars whose contents remain unknown to the public. The Ministry of Home Affairs issued a sparse office memorandum outlining a media policy over a decade ago, but this is of limited value given that ‘Police’ is an entry in the State List and thus falls primarily within the jurisdiction of State governments. In any event, the slew of media reports on arrests, complete with residential and age details of suspects and their photographs, is a strong indication that these internal orders, where they exist, are ignored.

Regulating briefings

Most police departments do not have dedicated media cells, making officials of all levels authoritative sources of information and blurring the boundaries between an official and informal police account of events. As a result, the evidence-based narrative of criminal cases presented by the police to a court varies significantly from the account provided to the news media, much to the detriment of the persons involved in the case, and the justice system as a whole. A range of stakeholders now demand stronger regulation of communication channels between law enforcement and the media. In an ongoing case, the Peoples’ Union for Civil Liberties asked the Supreme Court to issue guidelines to regulate media briefings by the police to ensure fair trial. This has left the judiciary with no choice but to deliberate on binding directives to the police.

Indifference of the media

Problematic news coverage of criminal cases arises when reporters absolve themselves of any duty to contextualise information revealed by the police. Media ethics extend beyond verification of facts. Apart from making sure that police narratives are accurate before making them public, reporters bear the burden of translating the significance of police versions in a criminal trial. For example, many reports mention “arrest” without any information about whether such arrests are conducted in the course of investigation or after filing of a charge sheet — an important indicator of the degree of certainty with which the police can assert the claim that they are indeed criminals.

Ignorance of these nuances of the justice system has significant implications for citizens whom it is meant to protect, and contributes considerably to the public apprehension and mistrust in the system. Some of this negligence can be attributed to the changing nature of the newsroom responding to deadlines externally set by competing social media accounts that now qualify as news. With the growing financial pressures on media organisations, beat reporters specialising in crime and legal reporting are becoming rare.

Current media regulation is limited, and rightly so. Government regulation is not uniform for print and television media and enforcement of these regulations, where it occurs, is slow. In any event, Government regulation of the media is problematic and likely to increase politicisation of the press. Self-regulation set-ups such as the National Broadcasting Standards Authority and Indian Broadcasting Foundation are membership-based and easily avoided by simply withdrawing from the group. This weak regulatory environment effectively leaves reporting norms to the conscience of reporters and their editors.

Look inwards

Unfortunately, given the narrow goals of both institutions, it serves neither the interest of the police nor the media to deliberate how information should be disseminated while protecting the persons involved in the case. However, with an increasing call for media regulation, it is now in the immediate interest of the media and the general interest of free press, that media institutions look inward to find an answer to what is essentially an ethical crisis. The media’s immense power to shape narratives regarding public conceptions of justice makes it a close associate of the justice system, bringing with it a responsibility to uphold the basic principles of our justice system. The media should feel subject to the obligation to do its part in aiding mechanisms that aim to preserve these principles. On the other hand, a structured and well-designed media policy with training and enforcement mechanisms is the need of the hour for the police.