08-11-2022 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:08-11-22

Date:08-11-22

EWS Survives

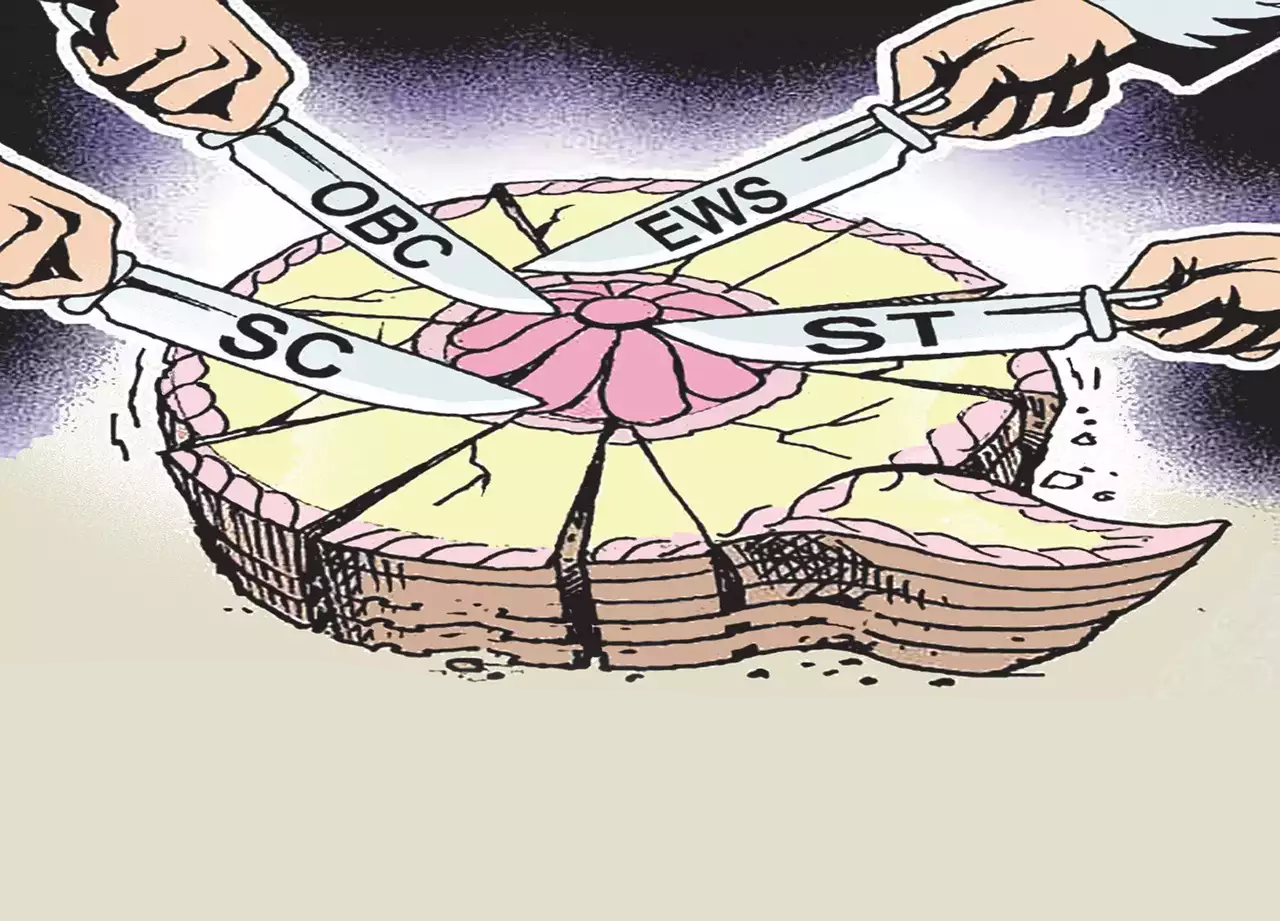

SC rightly okays economic criteria for quotas. But questions remain on ‘breaching’ 50% quota cap

TOI Editorials

The 3-2 Supreme Court verdict upholding the 103rd Constitution Amendment Act that provided 10% reservation for Economically Weaker Sections has given the stamp of legitimacy to economic criteria for reservations. This is welcome. The poor, irrespective of social group, are at a disadvantage and affirmative actions, reservations included, should be considered. However, the sharp disagreement between the majority and minority judgments on the question of 50% cap on reservations may have set the stage for future controversies.

The majority verdict said the 50% cap was for existing reservations while EWS is an entirely new criterion. But critics are arguing that Monday’s verdict marks the first time SC has allowed breach of the 50% cap. The constitutional challenge to the 76th Amendment Act, 1994, where Parliament insulated Tamil Nadu’s 69% reservation from judicial review, is still pending. Justice Ravindra Bhat, in his dissenting verdict, referred to those pending petitions. He argued the majority view was “a gateway for further infractions”. Justice Maheshwari, in his majority verdict, highlighted that the 50% cap is applicable for backward classes, SCs and STs. But it is not certain that the interpretation of the majority in the constitution bench will necessarily guide all subsequent attempts at getting new quotas. Plus, many socially dominant groups aren’t satisfied with a 10% “general category” quota. So, it’s likely that as various interest groups parse the words of the judges, the EWS ruling won’t be the final word.

The politics underpinning the EWS quota had run its course by the 2019 Lok Sabha elections. The exclusion of OBCs, SCs and STs from the EWS quota was politically deemed necessary because GoI had sensed considerable heartburn among unreserved groups, So, it saw the exclusion of already reserved groups from a narrow 10% band as a compromise worth making to address upper caste angst. But another kind of politics can start following the EWS ruling and as the poll schedule gets busier.

Lost in all this will be questions like whether the Rs 8 lakh income ceiling makes sense in terms of helping the truly deprived since the annual per capita income for a five-member household is Rs 6. 5 lakh, as per available data. To truly benefit the poor, deprivation needs quantification via extensive government surveys. But such empirical exercises no longer find official favour.

Date:08-11-22

Green Thyself

Climate compensation is a just but hard-to-implement idea. India should focus on its own clean tech

TOI Editorials

COP27 began in Egypt with the inclusion of climate compensation in the formal agenda. The compensation rests on the principle that today’s developed countries – the biggest cumulative polluters – compensate poorer countries hurt by extreme weather events, for example, the recent floods in Pakistan. Many in the rich world also agree this is a fair demand. CO 2, the single biggest contributor to global warming, lingers in the atmosphere for about 300-1,000 years after being emitted by human activities. Thus far, the US and Europe together have contributed 58% of cumulative CO 2emissions.

All that said, the moot point is whether a compensation fund is realistic. Consider the case of the $100 billion per year developed countries in 2010 agreed to jointly mobilise for developing countries by 2020 to promote climate mitigation.

UNFCCC estimates that they managed to mobilise only $83. 3 billion through all climate finance routes by 2020. Of this, only 58% of financing was for mitigation. Now, with rich countries going through an economic crisis and global energy transition severely disrupted by the Russia-Ukraine crisis, meaningful progress on climate compensation negotiations appears unlikely.

Yes, the urgency is real. Using 2010 as a baseline, CO 2 emissions need to be cut 45% by 2030 to meet the Paris Agreement’s goal of limiting the increase in temperature to 1. 5°C by 2100. But waiting for climate compensation won’t solve anything. India, in particular, needs to carry out more R&D on renewable technologies. Largescale private investments in green hydrogen have been announced. It needs to be complemented by blending public and private R&D in technology. GoI must also encourage ideas by, say, creating a big fund for backing the best ideas in clean tech. Technology is the best bet against climate disaster.

Date:08-11-22

Let’s Be Clear On Quotas

EWS, like OBC, is about caste, not class. We should stop pretending reservations are about the poor

D Shyam Babu, [ The writer is Senior Fellow, Centre for Policy Research ]

The apex court held on Monday that the 10% quota reserved in government jobs and seats in educational institutions for the Economically Weaker Sections (EWS) among the upper castes is constitutional.

The rub is that one cannot find an article in the Constitution that envisages quotas for the EWS. Moreover, one cannot even cite an argument or a sentiment expressed in the Constituent Assembly that supports quotas for asection of the upper castes merely because they are poor.

The government inserted exceptions to Articles 15 and 16, that too to give effect to Article 46, a Directive Principle, which requires promoting educational and economic interests of weaker sections. Therefore, upper castes are now treated as a part of ‘weaker sections’.

The larger irony of the saga of EWS quotas is the implicit admission by the government that even sections of upper castes suffer from such levels of poverty and backwardness that only quotas can uplift them.

One can, of course, argue and many do that every generation must be able to alter its laws to suit its requirements. Since the Indra Sawhney verdict in 1992 that upheld quotas for the Other Backward Classes (OBCs), the court seems to have agreed with the government’s broader point that social and political realities demand expanding the ambit of quotas to include OBCs – and now EWS.

It’s also argued that since the precedent for quotas was set under Article 335 for the SC/STs, adding other groups ipso facto should not be such a heresy. But that’s not the case.

By allowing the government to provide job quotas to any section of its choice as an exception to the fundamental right to equality, the court, since the Indra Sawhney verdict in 1992, ended up giving the executive a carte blanche. Instead, the court could have forced the government to seriously consider Article 335 of the Constitution. That’s because this article, while allowing quotas, demands such quotas should be consistent “with the maintenance of efficiency of administration”.

Whether newer and newer quotas meet that test should have been the court’s question to all governments. True, the government inserted an exception to the efficiency clause in 2000 for the SC/STs. But Article 335 still requires a balance between equity and administrative efficiency.

The OBC and EWS quotas don’t undergo any scrutiny. Unlike in the case of SC/STs whose selection is automatic since the basis is their caste/ tribe, the OBC and EWS candidates are apparently, and on paper, selected due to their relative poverty, that is they areclass-based.

The failure to set transparent and rigorous selection criteria to be determined and executed by a non-political authority always results in a plethora of controversies – and often forces creation of new quotas.

OBC quotas are meant to be quotas for economically weaker sections among non-SC/ST lower castes. The current EWS variant is quotas for upper castes wherein the creamy layer is excluded. By maintaining two different definitions of economic backwardness we can produce a situation where an EWS candidate can be far richer than an OBC candidate. This is the problem with arguing that quotas other than those for SC/STs are class-based quotas. They really aren’t.

So, why not simply accept that since India is a caste-based society, our policy preferences must reflect this reality? In doing so, we could save ourselves from a lot of trouble – for example, being forced to read something that is not really there in the Constitution or providing justifications for so-called social justice policies that beg too many questions and also create more problems than they solve. Calling a caste a caste, not a class, will bring clarity to discussions and also have larger benefits.

For example, the government is right in not removing the creamy layer from SC/ST candidates – because it can be justly argued that governments should be able to recruit the best talent among these sections. The government should similarly be able to recruit the best talent from any other caste and if some quotas facilitate this process, there should be no need to give additional justifications.

Similarly, if governments come clean on their intent to provide quotas to different caste groups, every political party will be freed from the burden of pretending that the reservation policy is about serving the poor. Other welfare policies can be tailored for the poor. The quota policy can simply be about power plays between caste groups, political parties and governments.

Affirmative, But With Qualifiers

ET Editorials

On Monday, the Supreme Court upheld the 103rd amendment of the Constitution that was passed by Parliament in 2019 to permit 10% reservations in state-run educational institutions and jobs to persons deemed members of economically weaker sections (EWS). EWS amounts to the candidate’s household having an annual income of not more than ₹8 lakh and owning not more than 5 acres of land/less than 1,000 sq ft of residential area. This category excludes those already eligible for quotas under other identity-based markers, making it based on economic status alone. But because of this exclusion, it amounts to being for the poor from ‘forward castes’.

As a leg-up, this affirmative action is certainly more empirically based than the raft of quotas in place to counter ‘historic’ socioeconomic prejudice. But questions remain. While the 3:2 verdict considered the quota did not breach the 50% limit placed by the 1992 Indra Sawhney verdict, with the defence stating that current caste-based reservations will remain unchanged, it stands to reason ‘expansionary’ measures will need to be made. The apex court said as much when it stated that ‘special provisions’ can be made from ‘time to time’. This will have to be clarified, as the amendment doesn’t clarify this matter.

True, quota-seeking by various groupings — whether patidars in Gujarat, kapus in Andhra Pradesh or jats in Haryana — that have become hyper-competitive and shorn of the intended function of quotas is absent here, as EWS criteria are not subjective. Yet, as the dissenting two judges noted, excluding backward classes from EWS can be seen as treating all economically backward as equal, but some as more equal than others. The latest verdict can be welcomed, but with caveats in place.

Economics and exclusion

Use of sole income criterion for quotas is questionable, but it should be made to work in a non-exclusionary way

Editorial

On the face of it, a new kind of reservation in education and jobs solely based on income or economic criteria was destined to face several constitutional hurdles. However, given that the special provision in favour of ‘Economically Weaker Sections’ (EWS) among those who are not eligible for community-based quotas meant for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, was introduced through an amendment to the Constitution, only a demonstration that the new quota violated the basic structure of the Constitution would have succeeded in dislodging it. By a majority of three to two, the Supreme Court of India has ruled that the amendment does not violate the basic structure. In the process, the Court has recorded a major paradigm shift in its conception of what constitutes valid affirmative action. For the first time, it has upheld a kind of reservation that specifically excludes those from the three existing categories of beneficiaries and is extended solely on the basis of economic criteria. When in Indra Sawhney (1992), a nine-judge Bench upheld OBC reservation, but favoured exclusion of advanced sections of the beneficiary communities from its purview, it introduced a form of economic criteria for the first time. However, the criteria were used to exclude individuals, while the groups continued to be eligible for reservation. At the same time, the Court struck down a provision for 10% reservation for economically backward sections introduced by the Congress regime, on the ground that the Constitution does not provide for reservation solely based on economic criteria.

The logic behind this scheme of affirmative action was that reservation is a tool of reparation for groups excluded from mainstream avenues of advancement due to caste discrimination, while it should not become a benefit or reward for individual members of the same groups who may have made reasonable progress. This logic was wholly inverted in 2019 when the BJP-led regime amended the Constitution to provide reservation solely on economic criteria to sections other than those enjoying reservation under the categories of SCs, STs and OBCs. The resort to economic or income criterion as the sole marker for identifying a beneficiary is obviously unsustainable from the point of view of equality of opportunity. All five judges agree that the introduction of an economic criterion does not violate the Constitution. However, Justice S. Ravindra Bhat, with Chief Justice of India U.U. Lalit, concurring, has correctly found that the exclusion of groups that already enjoy reservation from accessing this new form of affirmative action violates the equality norm, which is a basic feature of the Constitution.

The Constitution Amendment came with considerable political legitimacy as very few members voted against it. The Court could not have lightly struck it down. The majority acknowledges Parliament’s power to create a new set of criteria and a new target for affirmative action. Their opinions whole-heartedly endorse the exclusion of communities that benefit from existing reservation norms, contending that such exclusion is necessary to achieve the intended object of emancipating economically weaker sections and, if they are included, it may undermine the entire idea of providing such reservation. This approach is clearly flawed because this creates a vertical reservation scheme based on economic weakness, a factor that could be applicable to all communities, but consciously excludes a large segment. There was some merit in the argument that reservation cannot be used as a poverty alleviation measure, and that a collective remedy meant to be compensatory discrimination in favour of historically deprived classes cannot be converted into a scheme to identify individuals based on their low-income levels and confer the same benefit. The existing income criterion of ₹8 lakh a year has already been questioned by the Court in a separate case, as it is liable to result in excessive coverage of socially advanced classes. When those exempted from filing I-T returns are only those with taxable income below ₹2.5 lakh, it makes no sense to extend the reservation benefits to sections earning upto ₹8 lakh. Also, the majority view that the 50% ceiling is applicable only to caste-based quotas and not for EWS reservation is constitutionally unsustainable, as it is a vertical compartment that is carved out of the open competition segment.

Once the idea of using economic criterion alone is accepted in principle, as has been done even by the dissenting opinion, it can only be argued that the benefit should have been modulated to maximise the beneficiaries. The objective of economic emancipation could have been better achieved if the income-based reservation had been thrown open to all sections of society. The fear that some sections may corner a large share of the reservation cake had earlier been partially addressed by the ‘creamy layer’ norm for backward classes, but it also meant that the well-off among them will have to compete in open competition. By introducing an income criterion and barring OBCs, besides SC/ST communities, from the EWS silo, there is a clear violation of equality in their eligibility to avail of a part of the open competition opportunities. The Government should consider both opening up the EWS quota to all communities and keeping the income criterion much lower than the ceiling, perhaps at the same level as the income tax slab, to identify the ‘creamy layer’ so that some poorer sections of communities, if they are crowded out on the OBC or SC/ST merit list, could still avail of some residual benefits under the EWS scheme.

Date:08-11-22

India’s G20 presidency and food security

India’s journey in the last 50 years provides learning on sustaining growth in foodgrain production and improving food system

Bishow Parajuli

In this context, India’s presidency of the G20 offers a historical opportunity for the country to share its successful journey in moving from a food-deficit nation to a food-surplus nation, and address the growing challenges of food security for creating resilient and equitable food systems.

In 2021, through the Matera Declaration, G20 ministers recognised that poverty alleviation, food security, and sustainable food systems are key to ending hunger. “The Matera Declaration reflects the Indian concern for the welfare of small & medium farmers, promoting local food cultures and recognising agri-diversity,” External Affairs Minister S. Jaishankar tweeted in June 2021 from Rome. There are many reasons why India is well placed to champion these ideas and rally commitments, as it takes over the presidency of G20 for a year starting December 1, 2022.

India’s journey in the last 50 years provides learning on sustaining growth in foodgrain production and improving food systems. One of India’s greatest contributions to equity in food is the National Food Security Act, 2013, which anchors the targeted public distribution system, the mid-day meal scheme, and the Integrated Child Development Services. Today, India’s food safety nets collectively reach over a billion people.

Since Independence, India initiated policy measures, land reforms, public investments, institutional infrastructure, new regulatory systems, public support, and intervention in agri-markets and prices and agri-research and extension. The 1991-2015 period saw the diversification of agriculture with greater focus being given to the horticulture, dairy, animal husbandry, and fisheries sectors. The continued learning encompassed elements of nutritional health, food safety, sustainability, etc.

In the past three years, while responding to the pandemic, India has set a global example in alleviating hunger by bringing in the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana. Through the mechanism of purchases of cereals from farmers, the government was able to provide a swift and resilient response to the COVID-19 pandemic, avoid supply chain disruption and economic shock using its robust public distribution system, add new measures, and underline how critical food and social safety nets are to achieving the right to food and the dignity of its population.

International trade is crucial to ensure access to inputs, goods, and services to produce safe, nutritious, and affordable food. The Matera Declaration also emphasised keeping international food trade open and strengthening global, regional, and local diversified value chains for safe, fresh, and nutritious food, as well as promoting a science-based holistic One Health approach.

In the face of climate change and a sudden decline in wheat harvest and decline in rice production, India formally announced an export ban on wheat and rice. However, it maintained a flexible approach to help countries like Afghanistan with humanitarian aid and others such as Bangladesh, Egypt, Yemen with commercial supplies, in collaboration with the respective governments.

There is also an opportunity to fast-track the processes and commitments that were started through the pioneering UN Food Systems Summit, held by the G20 leadership, for global food systems transformation to achieve the Sustainable Development Goals by 2030. The summit created a mechanism focused on five identified action tracks: Ensure access to safe and nutritious food for all; shift to sustainable consumption patterns; boost nature-positive production; advance equitable livelihoods, and build resilience to vulnerabilities, shocks, and stress.

The war in Ukraine and the restriction on the export of wheat have shown how dependent nations are on a single source of global food supply. This vulnerability is linked with production being impacted by the changing weather, and disruption in the availability of inputs. It is important to note the vulnerability visible in foodgrain production and supply or in the availability with regards to exports will also raise the growing demand for India’s wheat and rice.

Over the decades, the Government of India has institutionalised buying grains from farmers and food stocks as strategic reserves for national food security. The minimum support price has encouraged farmers to produce, and protects them from financial fluctuations. This process has protected people, especially the most vulnerable and poor, during difficult times. Such measures, which are context-driven, are needed for managing the uncertainties that have become the new normal for ensuring food security for high-population countries and many other countries across the globe. There needs to be greater investment in agriculture; food safety nets for the poor and vulnerable; new ways of farming; and diversified livelihoods. We need to expand south-south cooperation to share experiences on food and agriculture production and make expanded efforts to share India’s experiences for countries in Africa and Asia.

पैरेंटिंग को लेकर नई चेतना जगाना जरूरी

संपादकीय

उत्तर भारत के कई राज्यों में ज्यादती और विरोध करने पर हत्या कर देने की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक हैं। एक दूसरा आयाम है किशोरावस्था के छात्र-छात्राओं का घर से भागना। जाहिर है ये लोग अंततोगत्वा असामाजिक तत्वों के हाथ में पड़ते हैं और बालिकाएं देह व्यापार के रैकेट में भी फंस सकती हैं। मनोवैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग यह मान रहा है कि इंटरनेट के दौर में पैरेंटिंग के तरीके बदलने होंगे। मनोदशा और सोच को भटकाने वाले वीडियोज़ की सहज उपलब्धता युवाओं में नई विकृतियों का बड़ा कारण है। सच है कि आज सस्ता इंटरनेट गरीब बच्चों को भी फ्री कोचिंग के लिए वरदान है। लेकिन अभिभावकों को देखना होगा कि बच्चे वास्तव में इसका इस्तेमाल खासकर अकेले कमरे में, रात में या दोस्तों के साथ किस लिए कर रहे हैं। जिले के स्तर पर प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को टीचर्स के जरिए अभिभावकों को इस दिशा में सतर्क करना होगा। एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिभावक मानते हैं कि बच्चा रात में देर तक पढ़ता है फिर भी नंबर नहीं आते। लेकिन अभिभावक यह नहीं देख पाते कि इंटरनेट का प्रयोग किस मकसद से हो रहा है। पूरे देश में पैरेंटिंग को लेकर एक नई चेतना जगाने की जरूरत अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं। प्रधानमंत्री ने दो वर्ष पहले अभिभावकों का ध्यान आकृष्ट करते हुए एक ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कहा था, ‘मां-बाप लड़कियों पर तो नजर रखते हैं, लेकिन बेटों से यह नहीं पूछते कि शाम को घंटों घर से बाहर क्या कर रहे थे । ‘ इसी संदर्भ में बच्चों को शाम को खेल के मैदान में पसीना बहाने पर बल देने की जरूरत भी बताई थी।

आरक्षण पर उचित निर्णय

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराकर न केवल सरकार को, बल्कि इस वर्ग को भी एक बड़ी राहत दी। यद्यपि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को सही ठहराने वाला निर्णय सर्वसम्मति से नहीं दिया गया, लेकिन इससे उसकी वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पांच सदस्यीय पीठ के 3-2 बहुमत से आर्थिक आरक्षण को उचित बताने वाले निर्णय की महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसे संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के रूप में रेखांकित नहीं किया गया। ज्ञात हो कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में यही कहा था कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। वास्तव में इसी कारण आर्थिक आरक्षण के विरुद्ध एक बड़ी दलील यह थी कि इससे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं है तो फिर यह प्रश्न उठेगा कि संविधान के मूल ढांचे वाला सिद्धांत कितना मायने रखता है? इस प्रश्न का उत्तर जो भी हो, अब आर्थिक आरक्षण के साथ-साथ जातिगत आरक्षण को लेकर होने वाली राजनीति समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरह के आरक्षण एक-दूसरे वर्ग के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करते।

समझना कठिन है कि कुछ राजनीतिक दल आर्थिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत क्यों दिख रहे हैं? ऐसे दलों में से एक द्रमुक का यह कहना विचित्र है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करने वाला है। आखिर निर्धन वर्गों को राहत देना सामाजिक न्याय के विरुद्ध कैसे हो सकता है? क्या सामाजिक न्याय का निर्धारण केवल जाति विशेष को आरक्षण का लाभ देने से ही होता है? आर्थिक आधार पर आरक्षण को संविधानसम्मत ठहराए जाने के बाद यह माना जा रहा है कि अब आरक्षण की मांगों को नए सिरे से बल मिल सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि समय-समय पर जातिगत आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की भी मांग होती रहती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण की भी। कहना कठिन है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन उचित यही है कि ऐसी कोई व्यवस्था बने, जिससे समस्त पात्र लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। यह जातिगत आरक्षण के मामले में भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए और आर्थिक आरक्षण के मामले में भी। निःसंदेह ऐसा तभी हो सकता है, जब हमारे नीति-नियंता समाज के व्यापक हित में आरक्षण व्यवस्था के तौर-तरीकों को और प्रभावी एवं न्यायसंगत बनाने के लिए नए सिरे से विचार करेंगे, जैसा कि आर्थिक आरक्षण पर फैसला सुनाने वाली पीठ की न्यायाधीश बेला त्रिवेदी ने कहा।

Date:08-11-22

Date:08-11-22

ईडब्ल्यूएस आरक्षण

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय ने तीन और दो न्यायाधीशों के बंटे हुए निर्णय के साथ सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण की व्यवस्था को बरकरार रखा है। इससे देश में अफर्मेटिव ऐक्शन को लेकर चलने वाली बहस में एक नया पहलू खुला है। अफर्मेटिव एक्शन ऐसे कदम हैं जिनकी मदद से महिलाओं, दलितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के साथ अतीत में हुए भेदभाव को दूर करने के लिए उन्हें समुचित आर्थिक और शैक्षणिक अवसर मुहैया कराए जाते हैं। पांच न्यायाधीशों वाले पीठ के तीन न्यायाधीशों ने 103वें संविधान संशोधन की हिमायत की जिसे संसद ने जनवरी 2019 में पारित किया था। उन्होंने कहा कि यह कोटा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। हालांकि शेष दो न्यायाधीशों ने उनकी इस बात से असहमति जताई। एक ऐसा कानून जो सालाना आठ लाख रुपये से कम कमाने वाले सवर्ण परिवारों को आरक्षण मुहैया कराता है वह निश्चित रूप से उस आरक्षण नीति की भावना के साथ छेड़छाड़ करता है जो मूल रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बाद में पिछड़े वर्ग के साथ ऐतिहासिक रूप होते आ रहे अन्याय को दूर करने पर केंद्रित थी।

इस बात के कोई प्रमाण नहीं है जिससे पता चले कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति भी वैसे ही पूर्वग्रह हैं। निश्चित रूप से यह एक तथ्य है कि पिछड़ा वर्ग की आरक्षण नीति में भी ‘क्रीमी लेयर’ के लिए वही आठ लाख रुपये की आय वाला फॉर्मूला लगता है और इससे यही संकेत निकलता है कि 103वें संविधान संशोधन के लिए अपनाए गए मानक बहसतलब हैं। इतना ही नहीं दो असहमत न्यायमूर्तियों मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित (जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो गया है) और रवींद्र भट ने अपने तर्कों में कहा कि हालांकि यह संशोधन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को इस कोटे के दायरे से बाहर रखकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अवसर तैयार करता है लेकिन यह संशोधन ‘भेदभाव के संवैधानिक रूप से निरुद्ध सिद्धांत’ को व्यवहार में लाता है।

कानूनी दलीलों से इतर आलोचकों ने इस कानून की राजनैतिक प्रकृति की ओर भी ध्यान दिलाया है और आरोप लगाया है कि सत्ताधारी दल इस कानून का लाभ अपने पारंपरिक उच्च वर्ग के मतों को एकजुट करने में ले रहा है। संभव है कि यह भी इरादा रहा हो लेकिन यह बात भी सही है कि मुस्लिमों की बड़ी आबादी आठ लाख रुपये की इस आय सीमा के भीतर आएगी और सैद्धांतिक तौर पर वे भी इससे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा अगर सामाजिक न्याय इस कानून का मानक है तो अन्य प्रश्न भी पैदा होते हैं: आबादी में 18 फीसदी हिस्सेदारी के अनुपात में ईडब्ल्यूएस कोटा 10 फीसदी है जिससे आगे चलकर कुछ असंतोष उत्पन्न हो सकता है। इसके उलट अनुसूचित जाति और जनजाति का कोटा अपेक्षाकृत अधिक है और उन्हें क्रमश: आबादी में 20 और 9 फीसदी हिस्सेदारी पर 15 और 7.5 प्रतिशत कोटा हासिल है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 41 फीसदी आबादी पर 27 फीसदी आरक्षण हासिल है। ईडब्लयूएस आरक्षण 50 फीसदी आरक्षण की सीमा के अलावा है जिसके चलते जाति के अलावा अन्य आधारों पर आरक्षण की मांगें नई जगह से उठ सकती हैं।

तमाम बातों के बावजूद इस बात को नकारना मुश्किल है कि यह संशोधन राजनीति से प्रेरित है। ऐसे मामलों में आमतौर पर यही होता है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विभिन्न राज्य ईडब्ल्यूएस परिवारों के प्रति अपने दायित्व किस हद तक निभा पाएंगे क्योंकि अधिकांश रोजगार तो निजी क्षेत्र में ही तैयार हो रहे हैं। ऐसे में रोजगार बढ़ाने पर केंद्रित नीतियां आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिक बेहतर साबित होंगी बजाय कि रोजगार का वादा करने के क्योंकि वहां बहुत सीमित अवसर हैं। सरकार को शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने पर काम करना चाहिए क्योंकि उससे गिनेचुने संस्थानों में आरक्षण की मांग कम होगी। अंत में, नई जातियों और समुदायों की पिछड़ा घोषित किए जाने की बढ़ती मांग हमें आरक्षण की नई श्रेणियों के खतरों से भी अवगत कराती है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था वाले देश में ऐसा होने से सामाजिक तनाव बढ़ेगा। इस समय देश को ऐसी स्थिति से बचने की जरूरत है।

Date:08-11-22

साथ-साथ चल सकते हैं आस्था और विकास

आर जगन्नाथन

गत माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े आयोजनों में शिरकत की। इनमें से अधिकांश को राजनीतिक प्रकृति का माना गया। ऐसा ही एक अवसर था रोजगार मेले की शुरुआत जहां 75,000 लोगों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यह आयोजन प्रधानमंत्री के उस वादे से जुड़ा था जिसमें उन्होंने 2024 के आम चुनाव तक 10 लाख रोजगार के अवसर तैयार करने की बात कही थी। गुजरात चुनाव के पहले राज्य में तीन बड़ी परियोजनाओं की बात कही गई और ये हैं वेदांत-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर फैक्टरी, एयरबस-टाटा सैन्य परिवहन विनिर्माण संयंत्र और आर्सेलरमित्तल-निप्पॉन स्टील विस्तार परियोजना। तीसरी घटना में अयोध्या के दीपोत्सव का टेलीविजन पर भव्य प्रसारण हुआ जहां 18 लाख दिए जलाए गए और पटाखों के साथ-साथ लेजर शो का शानदार प्रदर्शन किया गया।

इन आयोजनों में चुनाव की आहट है। यह संदेश दिया जा रहा है कि मोदी सरकार विकास, रोजगार और हिंदुओं की धार्मिक मान्यता को लेकर काम कर रही है। ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दकोश में विकास को अक्सर आस्था के खिलाफ रखा जाता है। यह भी एक वजह है कि आखिर क्यों राम जन्मभूमि विवाद के लिए एक हल यह सुझाया गया कि वहां अस्पताल या शैक्षणिक संस्थान बना दिया जाए। खुशकिस्मती है कि सर्वोच्च् अदालत ने ऐसा कुछ नहीं सोचा और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके चलते लाखों हिंदू और पर्यटक अयोध्या की ओर आकर्षित हुए। विकास और आस्था को विरोधी मानना एक मिथक है। ये साथ-साथ चलते हैं। प्रधानमंत्री 2014 में पद संभालने के बाद से लगभग हर दूसरे वर्ष हिंदू धार्मिक (और राजनीतिक) परियोजनाओं का उद्घाटन करते आए हैं। इसकी शुरुआत 2016 में चार धाम राजमार्ग से हुई थी। 2017 में कोयंबटूर में सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा स्थापित आदियोगी (शिव) की प्रतिमा का लोकार्पण, 2020 में राम मंदिर भूमि पूजन, 2021 में काशी-विश्वनाथ कॉरिडोर और इस वर्ष के आरंभ में हैदराबाद में वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य को समर्पित स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी का उद्घाटन। इस बीच 2018 में मोदी ने अपने गृह राज्य यानी गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल के स्टैच्यू को लोकार्पित किया था।

इस मिथक को समाप्त करने की आवश्यकता है कि ऐसी बड़ी धार्मिक और राजनीतिक परियोजनाओं का विकास से संबंध नहीं। एक लोकप्रिय मंदिर का केवल धार्मिकता से रिश्ता नहीं होता। यह कारोबार, परोपकार और अधोसंरचना का एक पूरा माहौल भी रचता है। सड़क और अधोसंरचना में समय के साथ सुधार होता है, अतिथिगृह और होटल तथा रेस्टोरेंट खुलते हैं, छोटे और मझोले कारोबार पनपते हैं ताकि आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

तिरुमाला-तिरुपति देवस्थानम् भारत का सबसे समृद्ध मंदिर है और इसका वार्षिक बजट 3,000 करोड़ रुपये से अधिक है। यह राशि सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के आंतरिक राजस्व से भी अधिक है। मान कर चलिए कि 2024 में जब 1800 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा अयोध्या मंदिर खुलेगा तो वह आर्थिक प्रभाव के मामले में तिरुपति अथवा वैश्विक पहचान वाले स्मारक ताजमहल को कड़ी टक्कर देगा। अयोध्या केवल हिंदुओं के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं होगा बल्कि वह दुनिया भर के पर्यटकों को आकृष्ट करेगा। यह देश के सबसे गरीब इलाकों में आने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मददगार साबित होगा। राजनीतिक और धार्मिक परियोजनाओं का आर्थिक प्रभाव अक्सर तात्कालिक राजनीतिक लाभों से अधिक होता है। मोदी ने 2018 में सरदार पटेल की मूर्ति का उद्घाटन किया था लेकिन कोविड के पहले टिकट बिक्री और लेजर शो से आने वाले राजस्व के शुरुआती अनुमानों से यही लगा था कि यह ताजमहल को टक्कर देगा। अयोध्या इस मामले में काफी मददगार साबित होगा।

इसी तरह माना जा सकता है कि अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मुस्लिम पक्ष को जो जमीन हर्जाने में दी गई है वहां बनने वाली मस्जिद भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगी। इससे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी तरक्की का एक विशिष्ट माहौल तैयार होगा। अगर हम इस परिकल्पना को स्वीकार कर लें तो काशी और मथुरा विवादों को हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच बातचीत करके हल करने के न केवल राजनीतिक निहितार्थ हैं बल्कि आर्थिक असर भी हैं। क्योंकि ऐसा होने पर उन्हें अयोध्या फैसले के तर्ज पर क्षतिपूर्ति की जा सकती है। यहां हमारे विश्लेषण में कॉर्पोरेट जगत के दो उदाहरण उपयोगी हैं। पहला, बड़े कारोबारी समूह जब अपने असंबद्ध कारोबारों को अलग-अलग करते हैं तो अक्सर उनमें तेज वृद्धि हासिल होती है और उनके शेयरधारकों के लिए भी मूल्यवर्द्धन होता है। धार्मिक संदर्भों में इसे इस तरह देख सकते हैं कि मंदिर से अलग होकर नई मस्जिद का निर्माण दोनों को अपने लिए अलग सहायक माहौल तैयार करने में मदद करेगा। अगर विवाद को हल करने के बजाय बढ़ने दिया जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। क्या यह उचित नहीं होगा कि विशुद्ध आर्थिक आधार पर काशी और मथुरा के साथ भी ऐसा ही हो। कोई धार्मिक समुदाय नहीं चाहता कि वह दूसरे के साथ जगह साझा करे। दूसरा विचार निजीकरण का है। यह भी व्यापक रूप से स्वीकार्य अवधारणा है कि सरकारी परिसंपत्तियों को निजी हाथों में सौंपकर उनकी अच्छी खासी कीमत जुटाई जाए। यहां बात आती है उन मंदिरों की जो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में हैं। ऐसे करीब एक लाख मंदिर तो दक्षिण भारत के पांच राज्यों में ही हैं। यदि अगले पांच से दस वर्षों में उपयुक्त विधायी बदलावों के बाद इन मंदिरों का निजीकरण कर दिया जाता है तो श्रद्धालुओं और अंशधारकों के प्रबंधन के अधीन वे विकास के वाहक बन सकते हैं। यकीनन कोई निजी समूह तत्काल बड़े मंदिरों के संचालन के लिए तैयार नहीं होगा लेकिन यह क्षमता तैयार की जा सकती है। पहले छोटे मंदिरों को मुक्त किया जा सकता है ताकि स्थानीय समुदाय अपने दम पर उनका प्रबंधन करे।

यदि निजी क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण शेयरधारकों के लिए बेहतर है तो मंदिरों पर भी यही दलील लागू होनी चाहिए। यदि आकलन यह है कि उपासना स्थलों को सरकार के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए तो क्या यही बात गिरजाघरों और मस्जिदों पर भी लागू नहीं होती? उन तमाम मंदिरों की तो बात ही छोड़ दें जिनका संचालन पहले ही निजी रूप से और विभिन्न मठों द्वारा किया जा रहा है।

यह नेहरूवादी राज्य की एक हास्यापद बात थी कि केवल स्टील प्लांट, बांध और आईआईटी ही आधनिुक भारत के मंदिर हैं। इस प्रक्रिया में आर्थिक वृद्धि के कहीं अधिक भावनात्मक स्वरूप की अनदेखी की गई जो धार्मिक संस्थानों और मंदिरों द्वारा संचालित है। अब वक्त आ गया है कि इस मिथक को खत्म किया जाए कि धार्मिक बुनियादी ढांचा और निर्माण संकीर्ण मनोदशा से जुड़े हैं जबकि राजमार्ग और दूरसंचार आदि अच्छे विकास व्यय के परिचायक हैं। दोनों सार्वजनिक हित से जुड़े हैं और उनमें वृद्धि और आजीविका तैयार करने की जबरदस्त संभावना होती है। धार्मिक परियोजनाओं से जुड़ा बुनियादी ढांचा और विनिर्माण न केवल धर्मनिरपेक्ष ढंग से नागरिकों की मदद करते हैं बल्कि वे भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी मददगार होते हैं। समृद्ध और आत्मविश्वास से भरे लोगों के देश को विकास और आस्था के बीच चयन नहीं करना पड़ता। खासकर तब जब समाजवादियों और उदारवादियों ने उसे संकीर्ण अंदाज में परिभाषित किया हो। यदि धर्म जनता के लिए अफीम है तो आत्मा से रहित विकास भारत के ‘धर्मनिरपेक्ष समाजवादी उदारवादियों’ के लिए अफीम है। विकास और आस्था साथ-साथ चल सकते हैं।

बड़ा फैसला

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस फीसद आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है। अब शिक्षा और नौकरी में गरीब सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। सोमवार को पांच सदस्यों वाले संविधान पीठ ने तीन-दो के बहुमत से एक सौ तीन वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखते हुए यह फैसला दिया। प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट ने इस संविधान संशोधन को वैध नहीं माना, जबकि तीन न्यायाधीशों न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला ने इसके पक्ष में फैसला दिया। सर्वोच्च अदालत का यह फैसला स्वागतयोग्य माना जाना चाहिए, क्योंकि संविधान पीठ ने इस मुद्दे की मूल भावना को केंद्र में रखते हुए उसे तरजीह दी और सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को ऊपर लाने और इस दिशा में सरकार के प्रयासों को पर अपनी सहमति दी। हालांकि आरक्षण हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और इससे जुड़े मुद्दों को लेकर विवाद उठते रहे हैं। ऐसे में इस पर सहमति-असहमति बनना भी स्वाभाविक है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में एक सौ तीन वां संविधान संशोधन लागू कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया था। लेकिन इस संविधान संशोधन को संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताते हुए इसकी वैधता को चुनौती दी गई थी।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण सुनिश्चित करने वाले एक सौ तीन वें संविधान संशोधन के विरोध के पीछे बड़ा कारण यह बताया गया कि इससे संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है। प्रधान न्यायाधीश ने भी अपने फैसले में इस को रेखांकित किया है। प्रधान न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि संविधान सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ की इजाजत नहीं देता है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देना संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। लेकिन संविधान पीठ के जिन जजों ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया, वे सभी इस बात पर सहमत थे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस फीसद का आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का कहीं से उल्लंघन नहीं करता। लेकिन इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि न्यायमूर्ति पारदीवाला ने साफ कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण अनिश्चितकाल के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। संविधान पीठ के बहुमत वाले सदस्यों ने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण इसलिए भी जरूरी है ताकि समतावादी समाज के लक्ष्य की ओर एक सर्व समावेशी तरीके से आगे बढ़ना सुनिश्चित किया जा सके।

सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद सरकार के लिए अब बड़ी चुनौती अब इस फैसले पर अमल की है। देखना होगा कि सरकार कैसे ईमानदारी के साथ इसे लागू करवाती है। आरक्षण को लेकर एक बड़ा सवाल अब तक यही उठता रहा है कि सामाजिक रूप से जिन पिछड़े और दबे-कुचले वर्गों को आरक्षण का लाभ देकर उन्हें ऊपर लाना चाहिए था, उसमें सरकारें सफल नहीं हो पाईं । आरक्षण का लाभ लेकर हर तरह से संपन्न बने लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए आरक्षण को लेकर एक तार्किक नीति बनाने की मांग भी लंबे समय से उठती रही है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के पीछे भी मूल भावना यही है कि सिर्फ आर्थिक अभाव की वजह से कोई अवसरों में न पिछड़े। अगर सरकार और राजनीतिक दल वाकई देश के कमजोर तबकों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो इसे सिर्फ चुनावी फायदे के रूप में देखने की प्रवृत्ति से मुक्ति पानी होगी और राजनीति से ऊपर उठ कर पहल करनी होगी। तभी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का भला हो पाएगा।

Date:08-11-22

धरती बचाने की चुनौती

अतुल कनक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्थिति में है। दिल्ली और आसपास के अस्पतालों में प्रदूषणजनित बीमारियों का इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में तीन गुना बढ़ गई। चिकित्सक सलाह दे रहे हैं कि अलसुबह और शाम को लोग घूमने जाने से बचें। खासकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को प्रदूषित हवा के कारण ज्यादा नुकसान पहुंचने का डर है। विडंबना तो यह है कि ऐसा इस बार ही नहीं हुआ है, बल्कि पिछले कई सालों से यह सिलसिला चला आ रहा है कि नवंबर के महीने में उत्तर भारत के बड़े हिस्से में वायु प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दीपावली के बाद के हवा का जहरीला होना एक नियमित और गंभीर समस्या बन गया है। हवा में प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों की मात्रा मानक स्तर से कई गुना अधिक हो जाती है। चिकित्सकों का तो यहां तक कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है जो उनके जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यों भी कोविड महामारी ने आबादी के बड़े हिस्से के फेफड़ों की क्षमता पर प्रतिकूल असर डाला है। चिकित्सा विज्ञान की भाषा में जिन्हें पोस्ट कोविड सिंड्रोम यानी कोविड महामारी के बाद के लक्षण कहा जा रहा है, उनमें समूचे श्वसन तंत्र की क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव भी शामिल है। हाल में अध्ययनों से यह साबित भी हुआ है कि अधिक मात्रा में प्रदूषित हवा ग्रहण करने से हृदय संबंधी विकारों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

पर्यावरण प्रदूषण केवल भारत की ही समस्या नहीं है, सारी दुनिया इससे ग्रस्त है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर पिछले कई दशकों से दुनिया भर में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। हर साल जलवायु सम्मेलन हो रहे हैं। इस बार भी संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में मिस्र के शर्म अल शेख शहर में रविवार से पर्यावरण के वैश्विक संदर्भों पर चर्चा करने के लिए भागीदार देशों का सम्मेलन यानी कॉप 27 (कांफ्रेंस आफ पार्टीज) शुरू हो चुका है। यह सम्मेलन दो सप्ताह तक चलेगा। इसके पहले यह सम्मेलन स्काटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ था। पृथ्वी के पर्यावरण को लेकर दुनिया की यह चिंता 1990 के दशक में सारी दुनिया को एक मंच पर लेकर आई थी, जब ब्राजील के रियो दे जेनेरियो शहर में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तब से बातें तो बहुत होती रहीं, लेकिन जिम्मेदार देशों द्वारा अपनी भूमिका को ईमानदारी से आज तक नहीं निभाया गया। इसी का नतीजा है कि दुनियाभर में जलवायु संकट के गंभीर नतीजे देखने को मिल रहे हैं।

इस बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कतिपय अपवाद यदि छोड़ दिए जाएं तो शहरों में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन हैं। इन वाहनों में इस्तेमाल होने वाले जैविक ईंधन याने पेट्रोल और डीजल से वायुमंडल में कार्बन डाई आक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन जैसी विषैली गैसें निकलती हैं और हवा की गुणवत्ता को खराब करती हैं। होना तो यह चाहिए था कि ऐसे में जैविक ईंधन के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जाता। यदि सरकारें सार्वजनिक परिवहन को सहज सुलभ और गुणवत्तापूर्ण करने की दिशा में तेजी से बढ़तीं तो लोग वैयक्तिक वाहनों के इस्तेमाल से परहेज करते। लेकिन पिछले तीन-चार दशकों में जिस तरह से कारों और दुपहिया वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित किया गया, उसे देख कर यह लगता है कि सरकारें सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता के प्रति ज्यादा संवेदनशील नहीं हैं। यह स्थिति भारत जैसे विकासशील देशों में तो बहुत ही शिद्दत के साथ महसूस की जा सकती है। हालांकि बिजली से चलने वाले वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात हो रही है, लेकिन इस दिशा में विकासशील देशों को एक लंबा रास्ता तय करना होगा। और विकासशील देश ही क्यों, अमेरिका जैसे देश में भी अस्सी फीसद ऊर्जा का उत्पादन जैविक ईंधन से ही होता है, जबकि यूरोपीय देशों में यह आंकड़ा सत्तर फीसद है। जैविक ईंधन में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल है। जिस प्राकृतिक गैस को कतिपय लोग पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सुरक्षित माध्यम मानते हैं, वह प्राकृतिक गैस जैविक ईंधन द्वारा उत्पादित होने वाली कार्बन डाई आक्साइड जैसी जहरीली गैस के कुल उत्सर्जन में तेईस प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार मुल्कों का पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसी साल जुलाई में यूरोपीय संघ ने इस बात की पैरवी की कि कतिपय कार्यों में इस प्राकृतिक गैस के उपयोग को दोषरहित करार दिए जाते हुए स्वीकार्य माना जाए।

विकासशील और अविकसित देशों का कहना है कि वे विकसित देशों द्वारा पर्यावरण को पहुंचाए गए नुकसान की कीमत क्यों अदा करें? यह सच है कि कुछ देशों ने विकास की अंधी दौड़ में सबसे आगे बने रहने या सबसे आगे पहुंचने के लिए प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया है और इस खिलवाड़ के प्रति अपनी नाराज़गी के संकेत प्रकृति अब खुल कर देने लगी है। इस साल गर्मी के मौसम में यूरोप और अमेरिका के बड़े हिस्से में जंगल धधकते नजर आए। शहरों का तापमान इतना बढ़ गया कि रेल की पटरियां तक नहीं बच पाईं । कई शहरों में नागरिकों के लिए सड़कों पर पानी की फुहारों का इंतजाम करना पड़ा। हालत यह हो गई कि लंदन ब्रिज को पिघलने से बचाने के लिए उसे ढंकना पड़ा। पर्यावरण पर होने वाली वैश्विक चर्चाओं में हर बार यह तय किया जाता है कि दुनिया में कार्बन उत्सर्जन स्वीकार्य स्तर तक लाने के लिए हरसंभव कोशिश की जानी चाहिए। मगर हर बार ताकतवर देश अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं।

यह सच है कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी की रेखा के नीचे जी रहा है। करोड़ों लोगों के लिए बिजली की उपलब्धता आज भी एक सपना है। विकासशील और अविकसित देशों का तर्क है कि जिन देशों ने अपने विकास के नाम पर पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और व्यापार के नाम पर दोनों हाथों से चांदी काटी है, उन देशों को चाहिए कि वे ऐसे देशों को आर्थिक और तकनीकी मदद उपलब्ध कराएं जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं और आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न नहीं हैं। लेकिन उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर अपने नागरिकों की सुविधाओं का बलिदान करें। यानी, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाने के उपायों के विरोध के सबके अपने तर्क हैं और सबके अपने तरीके हैं।

कोरोना महामारी ने हमें बता दिया है कि किस तरह से दुनिया के विविध देशों के बीच पसरी पड़ी आर्थिक खाई आम आदमी के सुखों से खिलवाड़ करती हैं। इस समय दुनिया एक बड़े युद्ध और आर्थिक मंदी की आशंकाओं से एक साथ जूझ रही है। बदली हुई परिस्थितियों ने दुनिया भर में खाद्यान्न उत्पादन को भी प्रभावित किया है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब अपने अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनें। किसी भी बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। तय यह भी है कि किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ छोटे स्वार्थों का त्याग करना होता है। नीतियों और व्यवहार में यदि किंचित दूरदृष्टि को अपनाया जाए तो कोई लक्ष्य कठिन नहीं होता। यह उम्मीद शर्म अल शेख सम्मेलन में पहुंचे देशों से है।

सवर्णों को आरक्षण

संपादकीय

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है और इसके साथ ही आरक्षण के समग्र आधिकारिक स्वरूप में फिर बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि, यह महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से किया है। तीन न्यायमूर्ति इस व्यवस्था के पक्ष में थे, जबकि प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र ने इस आरक्षण के खिलाफ मत देते हुए इसे अवैध और भेदभावपूर्ण करार दिया है। पांच जजों की पीठ की ओर से बहुमत से आए इस फैसले के बाद सवर्ण गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षण मिलना जारी रहेगा। अभी तक संशय बना हुआ था कि गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि आरक्षण की व्यवस्था तो अनुसूचित जातियों-जनजातियों व अन्य पिछड़ी जातियों के लिए हुई थी। संसद ने 103वें संविधान संशोधन के जरिये 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़ों (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण देने के लिए कानून बनाया था। सरकार के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिस पर अब फैसला आया है और इसका व्यापक सामाजिक-राजनीतिक असर भी विभिन्न राज्यों में दिखेगा। जाहिर है, जब संसद ने कानून बना दिया है, तो उस कानून को चुनौती देना आसान नहीं है। फिर भी दो न्यायमूर्तियों की राय विपरीत रही है, यह वास्तव में संकेत है कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का मामला आगामी दिनों में भी गरम रहेगा।

क्या आरक्षण से असंतोष को दूर किया जा सकता है? क्या आरक्षण की बढ़ती मांग को खारिज किया जा सकता है? इसी फैसले में न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा है, यह विचार करने की जरूरत है कि आरक्षण कब तक जरूरी है? उन्होंने यह भी कहा कि गैर-बराबरी को दूर करने के लिए आरक्षण कोई अंतिम समाधान नहीं है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। मतलब आरक्षण का सवाल बहुत व्यापक है और हमें इसके लाभ-हानि पर विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पिछड़ी जातियों, जनजातियों और गरीब सवर्णों के बीच भी जो वास्तविक वंचित हैं, उनको हम लाभ पहुंचा पाएं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। अपने देश में अभी भी वंचितों की बड़ी संख्या है, जिसे मदद की जरूरत है। सरकारों को अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए कि किसी वर्ग को कागज पर आरक्षण देने से ज्यादा जरूरी है, उस वर्ग के जरूरतमंदों तक आरक्षण को पहुंचाना, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है?

सर्वोच्च न्यायालय के इस अहम फैसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं दलित समुदाय के कुछ बुद्धिजीवियों के स्वर प्रतिकूल हैं। आखिर नाराजगी कहां है और क्यों है? दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय पहले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाने से इनकार कर चुका है। ओबीसी वर्ग को जब ज्यादा आरक्षण देने की बात आती है, तब इंदिरा साहनी मामले में लगी 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा का हवाला दे दिया जाता है, लेकिन जब 10 प्रतिशत आरक्षण गरीब सवर्णों को मिलेगा, तब आरक्षण की सीमा वैसे ही 60 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ है, 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा का अब कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं रह गया है। ऐसे में, आबादी के अनुपात में अन्य पिछड़ी जातियों या ओबीसी को ज्यादा आरक्षण देने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी पिछड़ी जाति या समाज में यह संदेश न जाए कि गरीब सवर्णों को तो आरक्षण मिलने लगा, पर हमें नहीं मिला।

Date:08-11-22

राज्यपाल से टकराव का सिलसिला

एस श्रीनिवासन, ( वरिष्ठ पत्रकार )

दक्षिण के दो राज्यों (तमिलनाडु और केरल) की सरकारें अपने-अपने राज्यपालों से दो-दो हाथ कर रही हैं। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने राज्यपाल आर एन रवि को हटाने के लिए एक याचिका तक दायर कर दी है, जबकि केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सत्ताधारी माकपा आरएसएस व भाजपा की कठपुतली बता रही है। यहां तो लगभग सभी दलों का मानना है कि राज्यपाल असांविधानिक तरीके से काम कर रहे हैं।

निर्वाचित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों (राज्यपाल) के बीच टकराव दशकों पुराना मसला है। पारंपरिक रूप से राज्यपाल तब सुर्खियों में आते थे, जब राज्यों में सरकार के गठन में अड़चन आती थी, खासतौर से तब, जब खंडित जनादेश आता था। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को लेकर भी राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठते थे, जिसके तहत वे चुनी गई राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते थे और केंद्रीय शासन लगा सकते थे। हालांकि, यह स्थिति 1994 में एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ के फैसले के बाद बदल गई। अब राज्य सरकारों को कोई केंद्र सरकार अपनी मर्जी से बर्खास्त नहीं कर सकती। मगर अब केंद्र और राज्यों के संबंधों ने एक अलग मोड़ ले लिया है।

दरअसल, उन राज्यों में, जहां केंद्र का विरोध करने वाली पार्टियों की सरकार है, एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता, जब राज्य सरकार पर राज्यपाल निशाना न साधते हों, और जवाब में मुख्यमंत्री व उनके मंत्रिमंडल के साथी मैदान में न उतर आते हों। केरल में तो कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल व राज्य सरकार के बीच टकराव इस कदर बढ़ गया है कि इसका असर अब विश्वविद्यालयों के दैनिक कामकाज पर दिखने लगा है। शिक्षाविदों को डर है कि यदि यह तनातनी यूं ही जारी रही, तो विश्वविद्यालयों की बेहतर पठन-पाठन संबंधी रैंकिंग प्रभावित हो जाएगी।

केरल और तमिलनाडु की सरकारों को जो बातें परेशान कर रही हैं, वे हैं राज्यपालों के बयान। राज्यपालों के शब्दों से भी जान पड़ता है कि उनका मकसद या तो केंद्र सरकार को खुश करना है या भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ाना। तमिलनाडु में विवाद तब गहरा गया, जब राज्यपाल आर एन रवि ने कहा कि हर देश का एक धर्म होता है और भारत इसका अपवाद नहीं है। द्रमुक ने इस बयान को संविधान की भावना के खिलाफ माना। राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म या समावेशी हिंदू धर्म की सराहना की थी। वरिष्ठ द्रमुक नेताओं ने यह कहकर हमला बोला कि सांविधानिक प्रमुख के रूप में कार्यरत राज्यपाल को धार्मिक मुद्दों पर अपनी राय नहीं जाहिर करनी चाहिए, भले यह उनका नितांत निजी मामला हो सकता है। राज्यपाल रवि उस वक्त भी आलोचना के घेरे में आ गए, जब उन्होंने तमिल शास्त्रीय ग्रंथ तिरुक्कुलर के ‘आध्यात्मिक पहलुओं’ को ‘निहित स्वार्थों’ द्वारा जान-बूझकर कमतर किए जाने का आरोप लगाया, जिसे द्रमुक ने खुद पर हमला माना।

उधर, केरल में साल की शुरुआत से ही राज्यपाल के साथ राज्य सरकार की तनातनी शुरू हो गई थी। उस वक्त उन्होंने कृषि विधेयक पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने में देरी की थी, जिसे बाद में केंद्र ने वापस भी ले लिया। हालांकि, राज्यपाल कार्यालय से हमले जारी रहे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तो एक शिक्षाविद को ‘गुंडा’ तक कह डाला और राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह एक कार्यक्रम में उनकी सुरक्षा करने में विफल रही। अभी कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर दोनों में तनाव है।

एक तकनीकी विश्वविद्यालय की कुलपति (महिला) की नियुक्ति को रद्द करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर राज्यपाल खान ने नौ अन्य कुलपतियों से भी इस्तीफे मांग लिए। उनके मुताबिक, इनकी नियुक्तियों में भी नियमों से खिलवाड़ किया गया। संभावित कुलपति के नामों की सूची केरल विश्वविद्यालय की सीनेट भेजती है, जिनमें से राज्यपाल को चयन करना होता है। मगर उनको केवल एक नाम भेजा गया था, जिसका उन्होंने विरोध किया था।

विश्वविद्यालयों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में तो राज्य सरकार ने राज्यपाल की भूमिका को खारिज करते हुए कुलपतियों को खुद नियुक्त करने का फैसला किया है। केरल में तब राज्यपाल ने अपनी सीमा का स्पष्ट उल्लंघन किया, जब उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि वह उनके वित्त मंत्री के पद पर बने रहने से ‘खुश नहीं हैं’। इसका अर्थ था कि वह उन्हें बर्खास्त करना चाहते हैं। इसने सियासी दलों को नाराज और एकजुट किया। कई संविधान विशेषज्ञों ने इस मसले में राज्यपाल की मुखालफत की है। उनके मुताबिक, संविधान के अनुसार, उन्हें मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना चाहिए। किसी मंत्री को नियुक्त अथवा बर्खास्त करने का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के पास है और इसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। इससे पहले एक समारोह में वित्त मंत्री ने कहा था कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की कार्य-संस्कृति के आदी हैं, जो उन लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं समझ सकते, जिनमें केरल के विश्वविद्यालय काम करते हैं। राज्यपाल ने उनके इस बयान को भारत की एकता व अखंडता के खिलाफ माना था। देखा जाए, तो राज्यपाल को इस कदर आक्रामक होने की संभवत: जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस तरह के राजनीतिक बयान परिस्थिति के अनुकूल दिए जाते रहे हैं।

बहरहाल, इन घटनाक्रमों के बाद भाकपा और माकपा ने राज्यपाल पद खत्म करने की अपनी पुरानी मांग को लेकर फिर से आवाज बुलंद की है। केंद्र व राज्य के संबंधों का अध्ययन करने वाले कई आयोगों ने भी इस बाबत गंभीर सिफारिशें की हैं, और राज्यपाल कार्यालय में सुधार के सुझाव दिए हैं। मगर केंद्र उनकी अनदेखी करता रहा है, फिर चाहे सरकार किसी पार्टी की क्यों न हो। पुंछी आयोग का कहना है कि राज्य विधानमंडल के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह राज्यपाल के खिलाफ महाभियोग चला सके। राज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्यमंत्रियों को शामिल करने की सिफारिश तो कमोबेश सभी आयोगों ने की है। सरकारिया आयोग का मानना है कि जहां तक संभव हो, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को ही राज्यपाल के पद पर नियुक्त करना चाहिए। यह आयोग किसी सक्रिय राजनेता की नियुक्ति के सख्त खिलाफ है।