05-01-2017 (Important News Clippings)

To Download Click Here

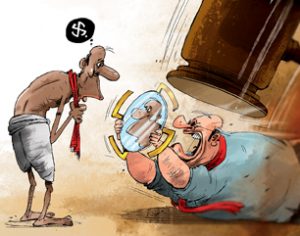

The belly of democracy

Supreme Court seeks to banish religion and caste from the electoral sphere entirely, improbably

At the same time, it produces competing judicial visions of democracy in India. The four majority judges show little appreciation of the pervasive consequences of their judgment and why the distinction between the candidate and the voter is an illusory one. Equally, the three dissenting judges appear overly concerned with consequentialist reasoning and reach an outcome that has been shown to be unworkable in practice.

The question in this case, as a matter of law, was whether appeals to religion, race, community, caste or language of the candidates alone, or the voters as well, would constitute a corrupt electoral practice. As a matter of politics, this translated into competing visions of electoral process and about India itself – the possibility of a nation with religion and caste banished from the public sphere entirely, or one which honestly acknowledges their historical significance while seeking to filter out their tendency to divide.Cast in this manner, the dissenting judgment of Justice Chandrachud is distinctly more appealing. It acknowledges the reality of caste, community and language based parties, and the central role that religion plays in the public discourse in India.

Three judges in the majority (Chief Justice Thakur and Justices Lokur and Rao) on the contrary, set out an idealistic vision of a pure electoral process shorn of caste, religion and presumably other things that matter to Indians. Elections for them must be limited to purely secular concerns, possibly variants of the roti, kapda, makaan formulation. These distinct visions of India underlie the distinct interpretations of the statute by the majority and minority – the former, expanding ‘his’ to include both the voter and the candidates, the latter, limiting it to candidates alone.

Set out in this way, the elucidation of a grand constitutional vision, particularly by CJI Thakur, and a realistic one by Justice Chandrachud, are both problematic. The former leads to an over-expansive conclusion that is entirely out of touch with the reality of politics; the latter, being overly deferential to reality, attempts to carve out a distinction in the statute which simply cannot work.There is little practical difference between a candidate saying “Vote for me, I am a Gorkha” and “You are all Gorkhas and only I can save your pride”. Making such a distinction to plausibly allow the latter but not the former, as Justice Chandrachud and several judges of the Supreme Court before him have done, amounts to making much of a muchness.

The court is consequently caught between the rock of unenforceability or the hard place of floodgates of complaints by losing candidates whose success would turn on how a candidate expressed a particular sentiment. The majority, in reaching the conclusion that this distinction should be dispensed with, arrived at a logically consistent result. But it was right not because their vision for India required so but, more humbly, because this is a distinction without a difference.

As a result of rooting the judgment in secularism and the purity of the electoral process, the majority judges did not have elbow room to deal with the gargantuan consequences of dispensing with the distinction. As it stands, any appeal to ascriptive factors in the course of election is barred. If enforced, this demolishes elections planks of several parties established to protect ascriptive factors in one stroke – the Shiv Sena, Akali Dal, Bahujan Samaj Party, to name a few. Popular movements based on language and community – such as the Gorkha Janmukti Morcha in West Bengal, the Chakmas in Arunachal Pradesh – who are engaged in a battle for survival on the basis of their identity, now cannot mobilise politically.This is where the court missed one critical distinction – there is a legitimate distinction between a ‘grievance’ on the basis of religion, language, etc and an ‘appeal’ to vote on such basis. If Gujjars in Haryana feel hard done by a Jat-led dispensation, then surely candidates at an election can empathise with this grievance and raise it in an election campaign.

This is distinct from a direct appeal made by a Gujjar candidate to Gujjar voters holding up her identity as the sole reason for seeking votes. Ascribing a high threshold on the word ‘appeal’ and distinguishing it from a grievance would have allowed the judges to reach a result that was both aligned with principle and not wildly out of sync with the reality of Indian politics.

The elephant in the room in this discussion is the statute itself. The entire controversy is a product of a certain grain of thinking underlying the Representation of the People Act that shields Indians from their core impulses, directing them towards a state-sanctioned and loftier version of themselves. The majority judges have merely furthered such thinking. It is now time for Parliament to hold up our republican traditions and let Indians be themselves – beautiful, ugly and everything that may lie in between.

करों से राजस्व की प्राप्ति कम क्यों है इतनी?

देश में करों से मिलने वाले राजस्व की कम मात्रा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बारे में कई बुनियादी सवाल खड़े करती है। कर संबंधी जानकारियों के बेहतर इस्तेमाल को जरूरी बता रहे हैं नीलकंठ मिश्रा

सर्जरी के बाद बेहतर इलाज की दरकार

नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था कुछ मंद पड़ रही है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार का यह साहसिक कदम लाभप्रद सिद्ध होगा यदि आगे की नीतियां सही हों, जैसे सर्जरी के बाद मरीज को सही खुराक देने से वह स्वस्थ हो जाता है। पहला मुद्दा सरकारी खर्चों की गुणवत्ता का है। नोटबंदी से डिजिटल क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा। जो माल पूर्व में बिना टैक्स अदा किए बाजार में पहुंचता था उस पर अब टैक्स अदा किया जाएगा। यह बोझ अंतत: उपभोक्ता पर पड़ेगा। दुकानदार टैक्स के बोझ के अनुरूप दाम में वृद्धि करेगा। उपभोक्ता की क्रय शक्ति का ह्रास होगा, लेकिन यह तात्कालिक प्रभाव है।

अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार द्वारा वसूले गए अतिरिक्त टैक्स का उपयोग किस दिशा में किया जाता है। यह समाज के लिए किया जाता है अथवा सरकारी खपत के लिए? जैसे गृहणी के खर्च में कटौती की जाए तो परिवार का जीवन स्तर गिरेगा, परंतु यदि उस रकम से फ्रिज खरीदा जाए तो अंत में परिवार का जीवन स्तर उठेगा। इसी प्रकार अतिरिक्त टैक्स का प्रयोग यदि सरकार छोटे शहरों में सड़क, पानी, बिजली, वाई-फाई अथवा अन्य सुविधाओं के लिए करती है तो नोटबंदी का अंतिम प्रभाव सुखद हो जाएगा।

इसके विपरीत यदि सरकार इस रकम का उपयोग राफेल लड़ाकू विमानों अथवा सरकारी कर्मियों का वेतन बढ़ाने में करती है तो अंतिम प्रभाव दुखद हो जाएगा। अत: सरकार को अपने खर्चों को जनपरक बुनियादी संरचना में लगाना चाहिए। छोटे उद्योग की उत्पादन लागत बड़ी कंपनियों की तुलना में ऊंची होती है। कारण यह कि इनके द्वारा कम कुशल श्रमिक और पुरानी मशीनों का प्रयोग होता है, परंतु टैक्स न देने के कारण ये जीवित थे। जैसे खेल में कमजोर खिलाड़ी को हैंडीकैप दिया जाता है वैसे ही छोटे उद्यमियों को नगद लेन-देन का हैंडीकैप उपलब्ध था। बैंक के मार्फत लेन-देन से ये टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। इनकी लागत बढ़ेगी और ये बड़े उद्योगों का सामना नहीं कर पाएंगे। इस संकट से बचने के लिए छोटे उद्यमियों को उपलब्ध एक्साइज ड्यूटी की छूट को वर्तमान 1.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर देना चाहिए जिससे ये टैक्स के बोझ से न दबें। इसके साथ-साथ सभी स्वरोजगारियों, जिनमें मैं भी शामिल हूं, को इनकम टैक्स में स्वरोजगार छूट देनी चाहिए। वर्तमान में 2.5 लाख रुपये के ऊपर इनकम टैक्स देय होता है। वेतनभोगियों के लिए इसे बरकरार रखा जाए, क्योंकि इन्हें माल के दाम में गिरावट से लाभ यूं ही हो रहा है। परंतु स्वरोजगारियों को कम से कम 7.5 लाख रुपये की स्वरोजगार छूट देनी चाहिए, क्योंकि आर्थिक विकास इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ईंधन तेल के वैश्विक मूल्य बढ़ रहे हैं।

ये 45 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 55 डॉलर प्रति बैरल हो गए हैं। इनके और बढ़ने की संभावना है। फलस्वरूप हमें तेल के आयात के लिए और अधिक मात्रा में भुगतान करना पड़ेगा। इसका प्रभाव शरीर से खून निकालने जैसा होगा। इस संकट का सामना करने के लिए वित्त मंत्री को तेल पर आयात कर बढ़ाने चाहिए। डीजल तथा पेट्रोल का दाम देश में 100 रुपये अथवा 125 रुपये हो जाने दें। इससे ऊर्जा का अधिक उपयोग करने वाले मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र दबाव में आएगा। इनकी उत्पादन लागत बढ़ेगी। इस बोझ से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन देना चाहिए जैसे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, स्वास्थ्य पर्यटन इत्यादि को। मैन्युफैक्चरिंग की तुलना में सेवा क्षेत्र में ऊर्जा का दसवां हिस्सा लगता है। तेल पर टैक्स बढ़ाने से वसूल की गई रकम से सर्विस टैक्स में भारी छूट दें।

गुड्स एवं सर्विस टैक्स में सेवाओं के लिए न्यून टैक्स दर की व्यवस्था करें। ऐसा करने से तेल के दाम में वृद्धि के बावजूद हमारा सेवा क्षेत्र द्रुत गति से बढ़ेगा और आर्थिक विकास जारी रहेगा। तेल के आयात के लिए अर्थव्यवस्था से खून बहना कम हो जाएगा। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक और कारक अमेरिका में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। अगले कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता संभाल लेंगे। यह तय है कि वह अपने हिसाब से आर्थिक नीतियां बनाएंगे। माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार के आने पर अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत से वापसी हो सकती है। साथ-साथ अमेरिकी केंद्रीय बैंक ‘फेड’ ने ब्याज दरों में वृद्धि की है। इससे विदेशी निवेशकों की प्रवृत्ति भारत में बिकवाली करके अपनी रकम को अमेरिका में निवेश करने की बनेगी।

इन दोनों कारणों से भारत से विदेशी निवेश के पलायन होने की संभावना है। बीते दो माह से हमारे शेयर बाजार तथा रुपये के मूल्य में गिरावट आने का यह प्रमुख कारण है। ऐसी स्थिति में मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के तहत बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश को आकर्षित करना संभव नहीं होगा। इनके पीछे भागने के स्थान पर अपनी पूंजी के पलायन को रोकने पर ध्यान देना होगा। डूबते बैंक के पास ऋण का आवेदन देना व्यर्थ होता है। अथवा बीमार व्यक्ति से गाड़ी को धक्का लगाने की अपेक्षा करना व्यर्थ होता है। वित्त मंत्री को चाहिए कि अपनी पूंजी का संरक्षण और सम्मान करें। एक प्रमुख बैंक के कॉरपोरेट लोन देखने वाली अधिकारी ने बताया पिछले तीन वर्षों से कंपनियों द्वारा निवेश बंद हैं। केवल वर्किंग कैपिटल के लिए छिटपुट ऋण दिए जा रहे हैं। इस हताशा के वातावरण को तोड़ने के लिए घरेलू उत्पादन कर (एक्साइज ड्यूटी) में कटौती तथा आयात कर (कस्टम ड्यूटी) में वृद्धि करनी चाहिए। तब देश में निवेश बढ़ेगा। नोटबंदी के तूफान में नौकरशाही ने व्यापारी को चोर के रूप में प्रस्तुत किया है। व्यापारी का मनोबल टूटा है। इस तूफान पर ब्रेक लगाना चाहिए। वर्तमान वातावरण में भारतीय पूंजी तेजी से बाहर जाएगी। व्यापारियों को डर है कि टैक्स अधिकारियों द्वारा उन पर अनायास ही कार्रवाई की जाएगी।

[ लेखक डॉ. भरत झुनझुनवाला, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और आइआइएम बेंगलुरू में प्रोफेसर रह चुके हैं ]

High Principle, Dubious Law

SC’s reading of the Representation of People Act could turn a large chunk of democratic mobilisation illegal.

This is exemplified in the majority judgment Abhiram Singh v/s C.D. Comachen (dead) by Lrs and Ors. The majority judgment has been rightly taken to task in one of the more brilliant dissents in Indian legal history, by Justice D.Y. Chandrachud. The issue is the interpretation of Section 123(3) of the Representation of People’s Act (RPA). Appeals to religion, caste etc have always been prohibited.But the core issue has been the nature and scope of that prohibition: When does an appeal become a religious appeal, for example? Or to what kinds of speech does this prohibition apply? Must the violation be systematic, or will even a one of reference attract disqualification?

There is a further challenge with the RPA: It is applied after an election. So the risks of overturning popular mandates based on either fuzzy interpretations or mere technicalities are high.It is to address these complex questions that the RPA was amended in the fifties and sixties. The courts have evolved a complex case law that goes into exactly these thorny issues. In Abhiram, the plea was to clarify the scope of this law. The majority judgment addressed this in two ways. It has expressly articulated the idea that the prohibition does not apply just to caste, religion, race etc of those standing for election; it applies to any appeal to the electors. Second, it seems to, without expressly going into the matter, overrule a case history that had grappled with complex terms like what counts as an unwarranted religious or caste appeal. It now seems to expand the scope to include any appeals to religion, caste, language etc that furthers election prospects.

The moral commitment to secularism, that every Supreme Court judgment has affirmed, is laudatory. But this is a poor judgment in four ways. First, there is the methodological problem. The Court has devoted more pages to explicating purposive interpretation than clarifying the substantive issues. Ironically, both the majority and dissenting judgment use purposive interpretation to come to opposite conclusions. This should lend credence to the suspicion that method has, to borrow Stone’s phrase, also become a class of “illusory references”. But more seriously, purposive interpretation, needs to not just look at legislative history, but the case law. How does the law operate in practice? What are the effects of particular words? The judgment goes into interpretative philosophy more than the case law of election cases.

In this sense, the judgment lacks legal integrity. For instance, we often forget that the much discussed “Hindutva” case, where Justice Verma declared Hindutva to be a way of life not a religious appeal, pointed to exactly these difficulties. As V.S. Rekhi had pointed out many years ago, the distinction between “religious” and “non religious” appeals is not self-evident. Often bad law will lead to redescriptions. Beef ban (as we have done) will be recast as a claim about animal husbandry; the claim that there was a Ram temple can be construed as a historical not a religious claim. In fact, the Court seems to completely ignore the fact that the problem is not just that we invoke religion in politics. It is that what counts as, and gets defined as, religion is inherently political in the first place. And this politics is also reflected in its own drawing of these lines. It is all very well for the Court to expand the scope of Article (123) of the RPA. But to do so without any guidance on of what kinds of appeals will count as religious, is avoiding the question. If we take existing precedents, this case will turn out to be much ado about nothing. If we take an expanded definition, a large chunk of democratic politics will be threatened.

The broad interpretation will produce even more uncertainty. It seems to “outlaw” parties like the Akali Dal, whose very name violates the new interpretation. It also has uncertain implications for, as Justice Chandrachud rightly points out, the grammar of social struggle that has characterised Indian politics. Are language movements going to be outlawed? The Court makes heavy weather of the fact that religious appeals produce violence. But the RPA, as so many other provisions in our penal law, already regulates hate speech or speech that produces enmity. Fourth, the Court should surely have expended more energy on reconsidering Jamuna Prasad Mukhariya v/s Lachi Ram that gave rather short shrift to the question of whether these restrictions violate free speech. Purposive interpretation requires keeping up with a requirement of a modern free speech law.

The dissent is a model of disciplined interpretation, and a deeper understanding of the interface between law and society. If the Supreme Court kept this high a standard of argument consistently it would be fine. But Chief Justice Thakur’s last day in Court was a mix: High moral principle but dubious law (RPA); judicial overreach (the wholesale takeover over BCCI); accountability (ordinance subject to judicial review); avoidance (a range of important constitutional cases including demonetisation).

But there is something deeper in the RPA case that should disturb us. The RPA was essentially concerned with civic standing of representatives: It was a quest for a modern language of representation, where the identity of the candidates mattered less than what they stood for or argued for. But the RPA, like much of our free speech law, has also been based on paternalistic premise: The people as full of destructive passion that the state needs to regulate. While superficially appealing, this diagnosis corrodes democracy and liberty. Our appetite for paternalism is growing under the guise of doing good. The judges are fond of quoting Learned Hand. They would be well advised to heed his warning: That a democracy that is constantly looking for saviours outside the democratic process to save it from the people will lose its liberty.

मशीनी मजदूर

लगातार ध्यान लगाकर काम करते रहना कभी आसान नहीं रहा। इन दिनों वह कुछ ज्यादा ही कठिन हो गया है। हमारा ध्यान खींचने के लिए हमारे आस-पास और यहां तक कि हमारे भीतर बहुत सी चीजें हैं। अचानक फोन की घंटी बजती है और आप उसे उठाने के लिए लपकते हैं। फिर मोबाइल फोन पर तरह-तरह के संदेश, ई-मेल वगैरह आते रहते हैं। यह भी याद रखना जरूरी है कि आज शाम को घर जाते समय बेटे के लिए जूते खरीदने हैं। उसके पहले नुक्कड़ वाले शर्मा जी के यहां दोस्तों के साथ एक कप चाय पीनी है। ऐसे कई कारण हैं, जो आपका ध्यान काम से हटाने के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। शोध में पाया गया है कि आज का इंसान किसी एक चीज पर ज्यादा से ज्यादा 12 सेंकड ही ध्यान केंद्रित कर पाता है।

उसके बाद उसका ध्यान कहीं और चला जाता है, वह खींचकर ध्यान को वापस लाता है, फिर भी वह वहां ज्यादा नहीं टिक पाता है। कई बार ध्यान भटकने की यह आदत एक आधुनिक रोग बन जाती है, जिसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट डिजॉर्डर। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब इसलिए है कि हमारे जीवन में बहुत सारी तकनीक और बहुत सारे उपकरण घुस आए हैं, जिनकी वजह से दिमाग में एक साथ बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। कारण जो भी हो, उद्योगों का कहना है कि इसकी वजह से कर्मचारी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पाते।

अब इसका जो समाधान सोचा जा रहा है, वह हमारी पूरी सभ्यता के लिए खतरे की घंटी है। पूरी दुनिया में ऐसी अनेक कोशिशें हो रही हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में इंसान का उपयोग कम किया जाए और इसके लिए रोबोट के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए। रोबोट में तमाम खासियतों के अलावा एक और चीज होती है कि उसके पास वह मन नहीं होता, जो इधर-उधर भटक सके। रोबोट शत-प्रतिशत ध्यान केंद्रित करके घंटों, बल्कि कई दिनों और महीनों तक काम कर सकता है। जाहिर है, वह हम इंसानों से ज्यादा उत्पादन दे सकता है।

वैसे उत्पादन के लिए रोबोट के इस्तेमाल की परिकल्पना कोई नई नहीं है, यह बहुत समय से रही है, लेकिन अब हम ऐसे दौर में हैं, जहां ऐसे रोबोट बनाना संभव लग रहा है। बल्कि सर्जरी से लेकर बहुत सारे काम तो रोबोट करने ही लगे हैं। इसी के साथ एक और खतरा दिख रहा है, वह है आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी ऐसी मशीनों का विकास, जो सोचने का काम भी कर सकें। अभी तक हमने जो रोबोट बनाए हैं, वे काम तो कर सकते हैं, लेकिन सोच नहीं सकते, पर अब शायद जल्द ही सोचने वाले रोबोट भी बनने लगेंगे। यह ऐसी चीज है, जिसके दूरगामी नतीजों को लेकर कई वैज्ञानिक चिंतित हैं।

दूसरी तरफ, कहा जा रहा है कि इंसान को देखने का यह तरीका ही गलत है। इंसान से मशीन की तरह एक लीक पर काम करते जाने की उम्मीद ठीक नहीं है। हम बहुत देर तक ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर सकते, यही हमारी खूबी है। हमारा ध्यान हमेशा आस-पास की नई-पुरानी चीजों में भटकता है, जिससे हमें काम करने के नए तरीके, इनोवेटिव शॉर्टकट मिलते हैं।

ध्यान का भटकना हमारी रचनात्कता का एक बड़ा आधार है। लेकिन हमने ऐसी औद्योगिक सभ्यता विकसित कर ली है, जिसमें ध्यान लगाकर अधिक उत्पादन को ही कामयाबी का सबसे बड़ा पैमाना माना जाने लगा है। अटेंशन डेफिसिट पर शोध कर रहे मनोवैज्ञानिक कैरोलिन बीटन का कहना है कि हमें काम पूरा करने के लिए कई बार अपने आप से ही संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोग इस यूटोपिया पर भी सोचते रहे हैं कि जब रोबोट इंसान के लिए उत्पादन कार्य करें और इंसान सिर्फ रचनात्मक काम करे। जो भी हो, फिलहाल तो खतरा ही दिख रहा है।

अध्यादेशों की भूमिका

हमारे संविधान में ऐसी आपातकालीन व्यवस्थाएं की गई हैं कि कभी बेहद जरूरी कदमों को उठाने के लिए संसदीय संस्थाओं की मंजूरी का इंतजार न पड़े। सरकार को कभी जनहित में फौरी कदम उठाने में रुकावट न आए। लेकिन सरकारें अपने राजनैतिक और अन्य न्यस्त हितों के लिए इन आपात व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करने का लोभ नहीं छोड़ पातीं। जाहिर है, अधिकांश मामलों में राजनैतिक बढ़त ले लेने या संसदीय समीक्षा से बचने के तरीकों के रूप में संविधान में प्रदत्त इन आपात प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाता है। अध्यादेश जारी करना भी ऐसी ही एक व्यवस्था है।

लेकिन मौजूदा एनडीए सरकार ने तो अध्यादेश जारी करने का ही रिकॉर्ड कायम नहीं किया, बल्कि कई एक अध्यादेश को चार-चार, पांच-पांच बार जारी करवाने का अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। आश्र्चय तब होता है, जब ऐसी सरकार को अध्यादेशों का यह रिकॉर्ड बनाना पड़ रहा है, जिसे तीस साल बाद पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वाजिब ही यह निर्देश सुनाया है कि इस पर शर्तिया रोक लगनी चाहिए और एक बार के बाद दोबारा अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिए।

आखिर अध्यादेशों की उम्र छह महीने शायद इसीलिए रखी गई है कि इस बीच कोई-न-कोई संसदीय सत्र जरूर बुलाया जा सकेगा और उसे संसदीय समीक्षा से गुजरना होगा। लेकिन अगर अध्यादेश बार-बार जारी करना पड़े तो समझना चाहिए कि सरकार संसदीय व्यवस्था के पालन में गंभीर नहीं है। या सरकार संसदीय व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए अपने दायित्व का पालन नहीं कर पा रही है। आखिर हमारी संसदीय पण्राली का एक पहलू यह भी है कि किसी पार्टी को चाहे कितना ही बड़ा बहुमत क्यों न हासिल हो, उसे विपक्षी दलीलों पर गौर करना होगा। इस पण्राली में विपक्ष को अनदेखा करने से ही सत्ताधारी दल द्वारा तमाम संस्थाओं के दुरु़पयोग की मिसालें कई बार मिल चुकी हैं।

इस सरकार में सीबीआई, सीवीसी प्रमुख वगैरह की नियुक्तियों में मर्यादाओं का पालन न करने की मिसालें मिल चुकी हैं। ऐसी संवैधानिक व्यवस्थाओं और कानूनी रियायतों का लाभ उठाने से रोकने के लिए उचित प्रावधान और अदालती आदेश स्वागतयोग्य है। हालांकि आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने से शायद सरकारों को रोकना सही नहीं होगा। इसके लिए शत्रे जरूर कड़ी की जा सकती हैं, ताकि कोई सरकार मनमानी न कर सके।

Date: 04-01-17

जश्न में छिछोरापन

बेंगलुरू में काम करने वाली मेरी भतीजी वहां की तहजीब, तमीज और साफ-सफाई की तारीफ करती नहीं अघाती। आईटी प्रोफेशनल होने के कारण उसने वहीं बसने का मन बना लिया है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा दिल्ली-एनसीआर या इर्द-गिर्द लौटने को जब भी कहा जाता, वह कंधे उचका कर यहां होने वाले यौन उपद्रवों की याद दिला देती। देर रात काम से लौटने या रात की पाली में काम को लेकर वह हमेशा सुकून भरी बातें करती। यहां तक की ऊंचे वेतन के लोभ में वह इधर आने को राजी नहीं रही।

वहां काम कर रहे या उच्च शिक्षा के लिए गए युवाओं का भी लगभग यही विचार रहा है। हो-हल्ले और वाहनों के चें-पें से दूर बेंगलुरू कामकाजी युवतियों के लिहाज से बेहतरीन है। लेकिन समृद्ध, शालीन, शिक्षितों द्वारा बेंगलुरू को अब तक जिन घिनौनी, घटिया दज्रे की हरकतों से दूर माना जाता था, उसे इस नये साल ने चिन्दी-चिन्दी कर डाला। जश्न की रात, सार्वजनिक रूप से लड़कियों की जो छीछालेदर हुई, उस पर परदा नहीं डाला जा सकता। हैवानियत की यह रात किसी कोने-अंतरे में नहीं, अंधेरे में नहीं थी। यह सब बेंगलुरू के प्रसिद्ध एमजी रोड में सरेआम, ढेरों लोगों की मौजूदगी में हुआ। यह छेड़खानी सार्वजनिक थी। चारों तरफ पुरु षों की भीड़ थी। लड़कियां चीख-चिल्ला रही थीं। दरिंदों से बचने के लिए भाग रही थीं। उस जगह एक-दो नहीं, कई लड़कियां थीं। यह जश्न की रात थी।

लोग मौज-मजे के लिए घरों से बाहर निकले थे। लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। उनके नाजुक अंगों को नोंचा-खसोटा गया। वे बदहवास-सी भागती फिर रही थीं। पुलिस से मदद की गुहार लगा रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अभी भी पुरु षवादी संकीर्णताओं को ढोने के लिए बेबस हैं। मौज-मस्ती और जश्न पर पुरु षों का कड़ा कब्जा है। स्त्री को सुरक्षा के लिए घर में ही कैद रहने की दलीलें देने वालों की कमी नहीं है। नशे में चूर उद्दंड पुरु षों की मानसिकता स्त्री पर कब फूट पड़े, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नशेड़ी पुरु षों को संभालना पुलिस के बस का भी नहीं रह जाता। आमतौर पर पुलिस वालों का भी यही विचार होता है कि देर रात औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नशा करने के लिए पुरु षों को हमेशा से खुली छूट रही है।

उन परिवारों में भी, जहां औरतों के लिए तमाम पाबंदियां हैं, पुरु षों की उद्दंडता पर कोई लगाम नहीं है। लड़कियां बाहर निकल रही हैं। उच्च शिक्षा लेकर, बेहतर जीवन चुन रही हैं। बावजूद इसके खांटी रूढ़िवादी सोच वाले पुरु षों का समूह हमेशा इस ताक में फिरता है, कि वह स्त्री की देह को अपना शिकार बना ले। इस तरह के सोच वाले पुरु षों को स्त्री की यह तरक्की आंख की किरकिरी लगती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह जश्न नव वर्ष का न होकर होली या किसी आम मेले का होता तो भी स्त्री के साथ हील-हुज्जत करने वालों का हुजूम मौजूद रहता। औरतों के साथ सलीके से पेश आने का शऊर अभी भी पुरु षों में कम ही दिखता है। जो पुरु ष इस तरह की अभद्रता नहीं कर पाते हैं, उनकी भाषा और बोल-चाल में स्त्री के प्रति अश्लीलता व निर्लज्जता साफ देखी जा सकती है।

माननीय तो हमेशा की तरह, रटी-रटाई दुहाई देकर चलते बने। अपनी दिमागी क्षमता भर का गहन विश्लेषण करने के बाद उन्होंने दोहराया, यह सब पश्चिमी पोशाकें पहनने के कारण हुआ। यह जो भीतर से निकला हुआ, शुद्ध पुरु षवादी विचार है; इस पर रोक कैसे संभव है? शायद ही कोई औरत भूली होगी, उप्र के बुजुर्ग नेता का बलात्कार पर दिया गया उदगार-कि लड़कों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कुछेक साल पहले, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने तुनक कर मीडिया से कहा था, इतनी रात में निकलेंगी बाहर (लड़कियां) तो यही होगा। सत्ता के शीर्ष पर बैठे नुमाइंदों की बयानबाजी बताती है, स्त्री को लेकर इनकी सोच कितनी निचले पायदान पर ठहरी हुई है। छेड़छाड़, छींटाकशी, अश्लील इशारेबाजी के खिलाफ तमाम नियम/कानून बन जाने के बावजूद पुरु षों में सलीका नहीं आया है।

शहरों को स्मार्ट बनाने भर से या हर हाथ में मोबाइल सेट पहुंच जाने से दिमागी संकीर्णताएं व रूढ़िवादी संस्कारों को नहीं बदला जा सकता। उत्सव-आनन्द पुरु षों के लिए आरक्षित नहीं किए जा सकते। इस तरह की कोई भी घटना लड़कियों को मानसिक तनाव देती है और उनके स्वाभिमान को चोटिल भी करती है। आप उन्हें कुछ दें भले ही ना, पर जो उनके पास है, जो उनका अधिकार है, उस पर अपनी गंदी नजर न डालें।

मनीषा स्वाति मालीवाल, अध्यक्ष (दिल्ली महिला आयोग)