02-08-2023 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:02-08-23

Date:02-08-23

Papa Don’t Preach

Gujarat CM shouldn’t have teamed up with those wanting to suppress adults’ rights to marry who they like

TOI Editorials

First things first. Is freedom of choice in marriage a constitutional right? Yes, this is well-established as an intrinsic part of the right to life and personal liberty under Article 21. So, Gujarat CM Bhupendra Patel saying he shall look into making parental consent mandatory for marriages ‘if the Constitution supports it’, is a strange statement from a constitutional post-holder whose job includes protecting rights. Such a law simply cannot be passed. Patel knows it but by tagging his authority to its desirability, he has sent a big social signal. And that’s the problem.

Even when there is no disputing that both the persons getting married are adults, free to marry anyone they like, it is the objecting families that often find favour with the authorities. These parents, police and various busybodies join forces to persecute ‘elopement’, though the application of the word to consenting adults is nonsensical. Over in Tamil Nadu marriage registration was updated in 2017 to require more parental documentation. In Gujarat it is telling that some Congress MLAs share the BJP CM’s sentiment. One of them wants it to be compulsory to marry a ‘girl’ in her village. Like ‘elopement’, the widespread use of ‘girl’ and ‘boy’ mulishly infantilises young adults.

Papa Knows Best, is basically a fearful reaction to the deep social transformations that mean more and more people are finally claiming the freedoms that the Constitution gave us all 73 years ago. The lives and longings of young women in particular are undergoing a sea change. That is why, even though it takes two to tango, a disproportionate amount of elopement-phobia is centred on women’s actions. From police to kangaroo courts, stigmatisation to violence, the decks are stacked very unfairly. A CM should not worsen injustices.

Full-Time Means Fully Committed

ET Editorials

GoI’s decision, in response to two cases of short-term employees leaking sensitive information, to not give temporary employees access to classified government documents, may not serve any real protection. Of course, those found guilty of breaching official secrecy must be punished. But a more effective solution will require revisiting the question of whypeople working in temp positions for government choose to undermine it.

A long-term, full-time engagement is usually considered the hallmark of loyalty and commitment. By extension, a shortterm employee is seen as someone less committed. This assumption seems to guide GoI’s decision to limit the access of shortterm and temporary personnel to sensitive information.

The corollary of this would mean governments needing to focus on attracting skilled and qualified persons to join the ranks, rather than employing more and more consultants, locums and part-timers. Many states are hiring ‘temporary’ police personnel to deal with law and order, Maharashtra being the most recent example. True, there are salary considerations. But the police institutionally maintain maximum public engagement among the services. Temporary inductees are unlikely to be as committed to doing their jobs with professional sensitivity as much as they are to simply drawing a salary.

Bureaucracies are regulated by rules and standards, and defined by hierarchical order. If the government considers some members to be ‘less trustworthy’ by virtue of the manner of their engagement, then it is incumbent on the same government to rectify the situation. After all, for the public at large, for all practical purposes, temporary or permanent, any person representing the state is exactly that: a representative, not a hired hand.

कानून और जन धारणा

एसएम खान, ( लेखक पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता शहरयार खान सह लेखक हैं )

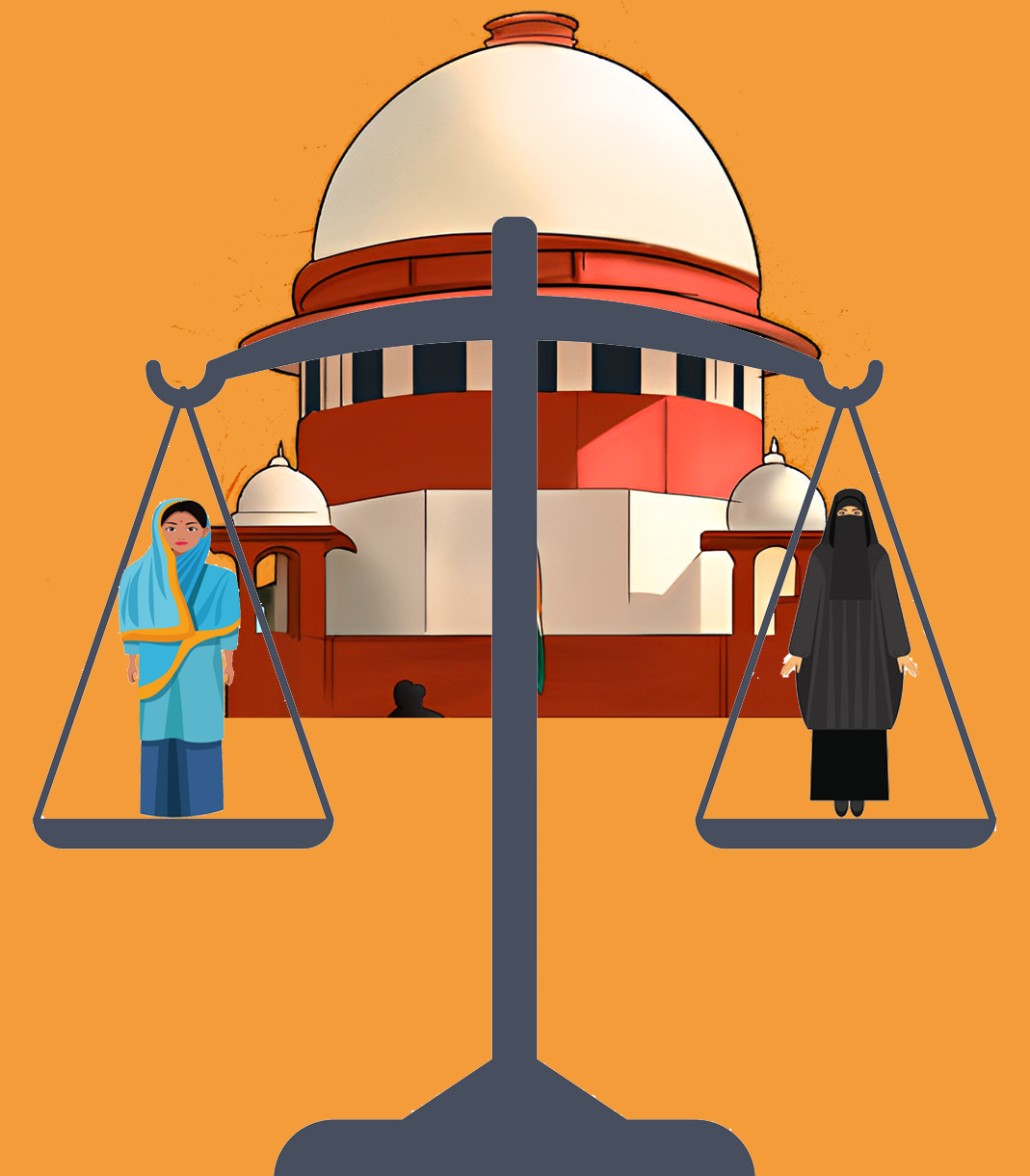

जब हम देश में यूसीसी की बात करते हैं, तो भारत में 1950 से लागू भारतीय संविधान के चार अनुच्छेदों का सहसा स्मरण हो आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 राज्य को भारत संघ क्षेत्र में सभी जगह निवास कर रहे नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। अर्थात राज्य सभी नागरिकों को एक समान कानून की परिधि में ला सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 भारत के सभी नागरिकों किसी भी धर्म और व्यवसाय को अपनाने और अपने धर्म के प्रचार-प्रसार की अनुमति देता है बशत्रे कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और लोक मर्यादा का हनन न हो।

पहला अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 44 राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत है, जो न्यायिक जांच-परख से इतर है जबकि दूसरा अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 25 ज्यादा महत्त्वपूर्ण है, और यह बुनियादी अधिकार है, जिसमें अदालत दखल दे सकती है। अनुच्छेद 25 राज्य को शक्ति प्रदान करता है कि वह धार्मिक अनुपालना से जुड़ी किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार धर्मनिरपेक्ष गतिविधि के नियमन या प्रतिबंधन के लिए कोई कानून बना सकता है। अनुच्छेद 51ए के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक पर यह दायित्व आयद करता है कि वह बंधुत्व भाव और सौहार्द प्रोत्साहन में प्रतिभागी होगा। अनुच्छेद 13 में निहित है कि भारतीय संविधान के भाग तीन द्वारा प्रदत्त अधिकारों को कमतर या उसकी अवमानना करने वाला कोई भी कानून अमान्य होगा। ऐसा कानून जो रीति-रिवाज और उन्हें व्यवहार में लाने से हो। इसलिए यूसीसी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में न्यायिक कसौटी पर जांचा-परखा जाना होगा।

इन अनुच्छेदों के साथ ही 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट के आलोक में यूसीसी की जरूरत और व्यवहार्यता पर चर्चा किया जाना जरूरी है। विधि आयोग की रिपोर्ट कहती है कि यूसीसी न तो वांछनीय है, और न ही व्यवहार्य है। तो कब हम यूसीसी के लिए तैयार होंगे या क्या कभी भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि अपनी आजादी के 75 वर्षो में हमें कभी ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। यूसीसी के बारे में समस्या यह है कि रीति-रिवाज और पर्सनल कानून धर्मो में अलग-अलग होते हैं, और यह पहचान करना मुश्किल होगा कि किस समुदाय या धार्मिक रीति-रिवाज या परंपरा को यूसीसी में इस्तेमाल किया जाएगा। यूसीसी में देश के सभी छह प्रमुख धर्मो से जुड़े मुद्दों और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण हिेस्सों में रहने वाली जनजातियों के रिवाज, तौर-तरीकों, परंपराओं और जीवन शैलियों का संज्ञान लिया जाना है।

भारत बहुधर्मी, बहुध्रुवीय, बहुभाषी देश है, जो अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। लोग अपने विासों, धारणाओं, जीवन शैली, रीति-रिवाजों, परंपराओं और धार्मिकता को लेकर संवेदनशील होते हैं। जनजातीय नेता, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कैथॉलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस और शिरोम तथा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यूसीसी को लेकर आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं। पूर्वोत्तर के दो राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर यूसीसी को लेकर अपनी आपत्तियां बता चुके हैं। अनुच्छेद 371ए और अनुच्छेद 371सी विधायिका को नागालैंड और मिजोरम के लिए कोई भी ऐसा कानून बनाने से निषिद्ध करता है, जो इन राज्यों के लोगों के तौर-तरीकों और परंपराओं की अनदेखी करता हो। कानून तभी बनाया जा सकता है, जब इन राज्यों की विधायिका इस बाबत स्वीकृति न दे दे। इसलिए इन राज्यों के लिए समान संहिता लागू करने से पूर्व सरकार को भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। यह समूचे भारत का मुद्दा है, जिससे विभिन्न धर्मो के लोग जुड़े हैं, तो विभिन्न रस्मो-रिवाज और परंपराओं का अनुपालन करते हैं।

संसद में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जैसे कुछ कानून पारित किए जा चुके हैं, लेकिन विभिन्न धर्मो के लिए इन्हें स्वैच्छिक बनाया गया है। लेकिन लोग अपनी सुविधानुसार गाहे बगाहे ही इनका इस्तेमाल करते हैं। यह भी देखने में आया है कि विभिन्न मामलों में समानता है, और इन मामलों में लोग मनामाफिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में तत्पर रहते हैं। जैसे विशेष विवाह अधिनियम के तहत दो वयस्क, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, गवाहों की उपस्थिति में अपना विवाह का पंजीकरण कराते हुए तीस दिन का नोटिस जारी करवा सकते हैं। अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह और देश विशेष में जा बसने या नौकरी करने के उद्देश्य इस तरह के विवाह किए जाते रहे हैं। यहां उनमें से किसी का पर्सनल कानून आड़े नहीं आता। इसी प्रकार तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता आदि पाने के लिए अपराध संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत अदालती लड़ाई लड़ी जाती है, और लड़ने वाले किसी भी धर्म-समुदाय के हो सकते हैं। यहां पर्सनल कानून आड़े नहीं आते। इसी प्रकार उत्तराधिकार खासकर कृषि संपत्ति के मामलों में लोग भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अदालत में लड़ाई लड़ते हैं, भले ही वे किसी भी पसर्नल कानून के तहत आते हों।

बहरहाल, यूसीसी को लेकर समस्या यह आ रही है कि विधि क्षेत्र के दिग्गजों के साथ ही तमाम धार्मिक नेता हैं, जो अभी किसी मॉडल यूसीसी न होने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि मॉडल यूसीसी सामने आने पर ही कुछ कहा जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि विधि आयोग मॉडल यूसीसी जनता के सामने पेश करे और उसके बाद उनके विचार और सुझाव आमंत्रित करे। यदि मॉडल यूसीसी का विभिन्न धर्मो के लोग स्वागत करते हैं तो प्रारंभिक तौर पर स्वैच्छिक आधार पर लागू किया ताकि इसकी स्वीकार्यता जानी जा सके। उसके बाद इसे अनिवार्य किया जा सकता है। कहा जाता है कि जन धारणा से कानून बनते है, लेकिन कई बार कानून भी जन धारणा बनाते हैं।

जातिगत-गणना

संपादकीय

इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सत्ता-प्रतिष्ठानों के लिए किसी भी योजना की रूप-रेखा तैयार करने और उसके सफल क्रियान्वयन में प्रामाणिक आंकड़ों का सबसे अहम रोल होता है। सटीक आंकड़ों से न सिर्फ लक्षित आबादी के कल्याण की राह निष्कंटक हो सकती है, बल्कि राज्य के संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग हो सकता है। अब तक विभिन्न तरह की जो गणनाएं हुई हैं, उनमें कई तरह की खामियां उजागर होती रही हैं। जैसे, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण तो दे दिया गया, मगर उनकी आबादी का ठोस आंकड़ा नहीं है। बिहार सरकार की सबसे बड़ी चुनौती इस पूरी कवायद में पारदर्शिता की है। वैसे, मौजूदा दौर में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। कमोबेश तकनीकी तरक्की गांव-गांव तक पहुंच चुकी है और फिर अधिकतम लोगों के पास आधार कार्ड आदि के रूप में पुख्ता पहचान-पत्र है। ऐसे में, दोहराव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आशा है, इससे बिहार की एक मुकम्मल प्रामाणिक सामाजिक तस्वीर हमारे सामने होगी।

इस कवायद के मूल में सामाजिक उत्थान के साथ-साथ राजनीतिक हित-साधन भी एक बड़ा मकसद है और बिहार में महागठबंधन सरकार इसका श्रेय लेने की पूरी कोशिश करेगी। विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन (इंडिया) पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत गणना को अपना एक अहम मुद्दा घोषित कर चुका है। ऐसे में, आने वाले दिनों में धर्म और जाति के नाम पर गोलबंदी का नया दौर शुरू हो सकता है। मगर इस राजनीति की विडंबना यह है कि यह सामाजिक जकड़बंदी को ढीला करने के बजाय उसे और मजबूत करती है। हमारे पुरखों ने तो सोचा यही था कि भारतीय नागरिकों को इतनी अधिक सामाजिक आजादी हासिल होगी कि उन्हें विशेष प्रावधानों की जरूरत ही न रहे, मगर राजनीति ने जाति व आरक्षण को पहचान से इस कदर जोड़ दिया है कि अब इससे निकट भविष्य में छुटकारा संभव नहीं दिखता। ऐसे में, पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब देश के दूसरे प्रदेशों में भी जातिगत-गणना की मांग बढ़ेगी और केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वह जातियों-उपजातियों की जटिलताओं को हवाला देकर इससे बचती रही है। नियमित जनगणना तो पहले ही दो साल पीछे हो चुकी है, अब इस बहाने वह कहीं और न टल जाए।

Date:02-08-23

कहीं क्यों टूटता है सामाजिक ताना-बाना

बद्री नारायण, ( निदेशक, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान )

कभी पश्चिम बंगाल, कभी महाराष्ट्र, तो कभी हरियाणा, देश के विभिन्न कोनों से हिंसा की खबरें आती रहती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? भारतीय समाज, जिसे अपेक्षाकृत शांत माना जाता है, वह वक्त-बेवक्त यूं आक्रामक क्यों होने लगा है? दरअसल, जब भी किसी समाज में संवाद की कमी हो जाती है, तो उसमें तनाव बढ़ जाता है, जो बाद में हिंसा के रूप में सार्वजनिक होता है। संवाद के लिए जरूरी है, अनुकूल सामाजिक माहौल का कायम रहना। इसमें आपसी विश्वास की भी दरकार होती है। जब ये सब चीजें छीजने लगती हैं, तो हिंसा के लिए जमीन तैयार होने लगती है। हरियाणा के मेवात में अभी जो कुछ हो रहा है, उसका कारण भी यही सब है।

सांप्रदायिक हिंसा अथवा तनाव की दूसरी वजह है, समाज का जड़ होते जाना। जो समाज जितना अधिक लचीला होता है, उसमें संवाद की गुंजाइश उतनी अधिक होती है। समाज के अनुदार होते ही वह रूढ़ होने लगता है, जिसमें अस्मिता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल-फिलहाल तक हम अस्मिता को ‘इम्पावरिंग एजेंसी’ मानते रहे हैं, यानी यह लोगों को सशक्त बनाने में मददगार मानी जाती रही है, पर अब यह ‘कॉन्टेस्टिंग एजेंसी’, यानी प्रतिस्पद्र्धा बढ़ाने वाला कारक बनती जा रही है। इससे सामाजिक समरसता खत्म होने लगी है। मणिपुर में आज जो कुछ हो रहा है, उसका कारण यही अस्मिता का संकट है। कुकी और मैतेई, दोनों समुदायों के लोग अपनी-अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए उन्हें शासन में पर्याप्त जगह और सत्ता में उचित भागीदारी चाहिए।

सामाजिक असुरक्षा के कारण भी लोगों में तनाव पैदा होता है। यह अविश्वास बढ़ाने का एक प्रमुख कारक है, और जब अविश्वास बढ़ता है, तब तनाव व हिंसा के लिए जगह बनने लगती है। अस्मिताओं का रूढ़ होना भी सामाजिक असुरक्षा बढ़ाता है। यही कारण है कि पहचान अथवा अस्मिता को लचीला बनाने के प्रयास किए जाते हैं। अस्मिता की राजनीति करने वालों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अस्मिता के प्रति लोगों की कट्टरता को कम करने का भी काम करें। सामाजिक असुरक्षा की स्थिति में यह दायित्व प्रशासन का है कि वह तनाव को जन्म देने वाली स्थितियों का दमन करे।

हमें सामाजिक बहाव को भी जड़ होने से रोकना होगा। अगर सामाजिक रिश्ते उदार होते हैं, तो वे लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। मगर इस रिश्ते का अनुदार होना सामाजिक संघर्ष के लिए खाद-पानी का काम करता है। फिर, सामाजिक असुरक्षा, संवाद की कमी, आपसी अविश्वास, अस्मिता का संकट आदि सब मिलकर नकारात्मक माहौल पैदा करते हैं और सामाजिक ताने-बाने को तोड़ देते हैं। सांप्रदायिक हिंसा कोई अपवाद नहीं है। इसके लिए भी अनवरत एक माहौल बनता रहता है।

ऐसी हिंसा का दंश कोई एक व्यक्ति या परिवार नहीं भोगता, पूरा समाज इस घाव की टीस महसूस करता है। जिस परिवार का कोई अपना हिंसा में जान गंवाता है, उसके लिए तो यह जीवन भर का दुख होता है। इतना ही नहीं, इससे एक तरह का सामाजिक खौफ भी पैदा होता है। जो व्यक्ति किसी अपने को दंगे में खोता है, उसे हमेशा खोने का डर बना रहता है। यह खौफ बाद में कभी खत्म न होने वाला दुख बना जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हिंसा की चपेट में जो लोग नहीं आते, वे इससे प्रभावित नहीं होते। उन पर सामाजिक सरंचना के दरकने का असर होता है। चूंकि ऐसी हिंसा में समाज टूटता है, इसलिए सामाजिक तनाव के बीच अपनों को खोने के खौफ में वे जीने को अभिशप्त रहते हैं। समाज तो इससे लंबे समय तक कराहता रहता है।

बेशक, हिंसक घटनाएं अथवा दंगे क्षणिक होते हैं और कुछ समय के बाद थम जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बरसों तक बना रहता है, लोग मानसिक तौर पर इससे बाहर नहीं निकल पाते। इससे समुदायों के बीच में इतनी दूरियां पैदा हो जाती हैं कि उसे भरने में बरसों-बरस लग सकते हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि इसकी भरपायी संभव ही नहीं है।

इसीलिए, हिंसा पर जल्द से जल्द काबू पाने और तनाव के कारकों को दूर करने की वकालत की जाती है, ताकि सामुदायिक विश्वास पटरी पर लौट सके। इसके लिए अस्मिताओं में बहाव का बना रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बार-बार सामाजिक खुशी की बात कहते हैं। यह दरअसल उसी सामाजिक समरसता की देन है, जिसकी कमी समाज में तनाव अथवा हिंसा पैदा करती है।

यहां संसाधन के महत्व को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। संसाधन का एक रूप रोजगार भी है। जब लोगों के पास काम-धंधे होते हैं और वे अपनी मुश्किलों से लड़ने में खुद को सक्षम पाते हैं, तो उनमें असुरक्षा-बोध पनप नहीं पाता। इससे आपसी तनाव भी पैदा नहीं होता। इसीलिए यहां समुदायों के स्थानीय नेताओं की भूमिका काफी अहम हो जाती है। वे लोगों को आपस में जोड़ने की कड़ी होते हैं। वे अपने लोगों के सुख-दुख में साथ होते हैं, इसलिए उनको समाज में एक अलग प्रतिष्ठा मिली होती है। इसका लाभ तनाव कम करने में मिलता है। साहित्यकारों अथवा रचनाकारों का कद भी सामुदायिक नेतृत्वकर्ताओं से कम नहीं होता, अलबत्ता कई मामलों में तो ज्यादा ऊंचा ही रहता है। चूंकि साहित्य में सामाजिक तनावों के दर्द को बखूबी जगह मिलती है, इसलिए इससे एक अलग माहौल बनता है। भारतीय साहित्य में ऐसे कई उपन्यास हैं, जिनका मूल कथ्य सामाजिक तनाव है। ऐसे में, साहित्यकारों की मदद भी ऐसी हिंसा को रोकने में ली जा सकती है। वे ‘ओपिनियन मेकर’ की तरह काम करते हैं और समाज में अपनी विशेष प्रतिष्ठा होने के कारण लोगों को जोड़ने में मददगार साबित होते हैं।

कबीर गाया करते थे, झीनी-झीनी बीनी चदरिया। समाज भी चदरिया की तरह ही है, जिसको बड़े जतन और बड़े होश से बुनना चाहिए। राष्ट्र या राज्य ऐसी व्यवस्था बनाता है, जिससे तनाव दब सकता है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल को समरस सामाजिकता में बदलने के लिए समुदायों के नेता, साहित्यकार जैसे ‘आइकॉन’ ही कारगर साबित होते हैं। हमें इसी रणनीति के तहत सांप्रदायिक तनावों का समाधान करना चाहिए।