27-04-2024 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:27-04-24

महिला हितैसी कानूनों का दुरूपयोग

क्षमा शर्मा, ( लेखिका साहित्यकार हैं )

दहेज अधिनियम और अन्य महिला कानूनों के दुरुपयोग की खबरें लगातार आती रहती हैं। उच्चतम न्यायालय ने ही इसे एक बार ‘कानूनी आतंकवाद’ कहा था, लेकिन इसके बावजूद इस मोर्चे पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक महिला ने अपने पति से परिवार अदालत में तलाक ले लिया, लेकिन इसके छह महीने बाद उसने दहेज निरोधी अधिनियम के तहत पूर्व पति और उसके घर वालों के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर पति को चार्जशीट किया।

इस पर उसने उच्च न्यायालय की शरण ली और अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाई समाप्त करने की मांग की। उच्च न्यायालय ने उसकी अपील निरस्त कर दी। इसके बाद उसने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। उसके वकील ने उच्चतम न्यायालय में यह भी कहा कि महिला ने पहले भी जब घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपील की तो अदालत ने इसे नहीं माना था और महिला ने भी इस मामले को नहीं बढ़ाया था। वकील ने यह तर्क भी दिया कि जब परिवार अदालत द्वारा शादी समाप्त की जा चुकी है तो इस तरह की शिकायत साफ तौर पर कानून का दुरुपयोग है।

उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनु. 142 के तहत मिले विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए मामले को खारिज कर दिया। उसने यह भी कहा कि तलाक के बाद लोगों को उत्पीड़न से बचाना जरूरी है। इस मामले में पीड़ित व्यक्ति को दस साल तक न्यायालय के चक्कर काटने पड़े। इन वर्षों में उसने और उसके परिवार ने कितनी मुसीबत झेली होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सोचिए कि जिनके पास साधन-संसाधन न हों, वे क्या करें?

अदालतें दहेज प्रताड़ना और दुष्कर्म के झूठे मामलों में स्त्रियों को फटकार तो लगाती रहती हैं, लेकिन कानूनों का दुरुपयोग इसलिए नहीं थम रहा, क्योंकि उन्हें झूठा मामला बनाने पर कोई सजा नहीं मिलती। बदले की भावना, पति के परिवार वालों के साथ न रहना, जमीन-जायदाद के मसले, कई बार पुरुष मित्र के साथ जाने की चाहत आदि को लेकर 498-ए का खूब दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे मामलों में आदमी की पहचान भी बार-बार उजागर की जाती है। कई बार उसके फोटो भी छपते हैं। नौकरी चली जाती है।

जेल भी जाना पड़ता है। कुछ के तो सारे पैसे और पूरी बचत तक खर्च हो जाती है। यह अफसोस की बात है कि कानूनों ने पुरुषों और उनके परिवार को ऐसे दानवों के रूप में बदल दिया है, जो किसी स्त्री के आरोप लगाते ही अपराधी मान लिए जाते हैं। आरोपित को अपराधी बनाने का चलन हमारे यहां बेहद आम है। मीडिया का एक हिस्सा इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेता है। आखिर यह कैसे मान लिया गया है कि कानून का काम सिर्फ एक पक्ष को न्याय देना है। स्त्री या पुरुष, जो भी अपराधी हो उसे सजा मिले, लेकिन किसी के आरोपित बनते ही उसे अपराधी सिद्ध कर देना कहां का न्याय है?

कायदे से जिस पर आरोप लगा है, वह जब तक अपराधी साबित न हो जाए, तब तक उसकी पहचान उजागर न की जाए। ऐसा करने से बहुत से निरपराधों को बचाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे नीति-नियंता इन बातों को नहीं जानते, लेकिन नारी हित के नाम पर क्रूर कानून बदलने की कोई कोशिश नहीं की जाती। क्या इसलिए कि उन्हें महिलाओं के वोट चाहिए और जरा सा भी परिवर्तन करेंगे तो महिला हितों के नाम पर दुकानदारी करने वाले शोर मचाएंगे? विकसित देशों में शायद ही कहीं ऐसे कानून हों, जहां एक पक्ष को सत्यवादी मान लिया जाए और दूसरे को बिना प्रमाण अपराधी। आखिर पुरुषों के मानवाधिकारों के बारे में कब सोचा जाएगा या पुरुष होने का मतलब मनुष्य होना नहीं है?

हाल में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी दहेज निरोधी अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की। उसने एक मामले में फैसला दिया कि बहुत बार महिलाएं पति के रिश्तेदारों तक को इस एक्ट में आरोपित बना देती हैं, जबकि उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं होता। वे अलग भी रहते हैं। जो घटनाएं हुई ही नहीं होतीं, उनका उल्लेख किया जाता है, जिससे 498-ए का केस बनाया जा सके। उक्त मामले में पति के आठ रिश्तेदारों को आरोपित बनाया गया था। न्यायालय ने पति और उसकी मां के खिलाफ मामले को जारी रखा, मगर रिश्तेदारों के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया।

बीते कुछ समय में तो ऐसे मामले भी प्रकाश में आए हैं कि पति के परिवार से भारी-भरकम रकम लेकर मामले को खत्म किया गया। अब जिनके पास पैसे हैं, वे तो ऐसे समझौते कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं, वे क्या करें? कहां जाएं? आखिर उच्चतम न्यायालय तक कितने लोग पहुंच सकते हैं? निःसंदेह महिलाएं और उनके परिवार दहेज से परेशान रहते हैं। जिन महिलाओं को दहेज के चलते तंग किया जाए, कानून उनकी पूरी मदद करे, लेकिन इसके साथ ही निरपराधियों को फंसाने की कोशिश पर रोक लगाई जाए।

हरियाणा के एक परिचित ने बताया कि वहां ऐसे गिरोह बन गए हैं, जो महिला कानूनों की आड़ में ब्लैकमेल करके वसूली करते हैं। सरकारों और महिलाओं के लिए काम करने वाले लोगों को इस ओर जरूर सोचना चाहिए। कानूनों का दुरुपयोग उनकी विश्वसनीयता कम करता है। वक्त की मांग यह है कि महिला कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। कानून किसी एक पक्ष को डराने के लिए नहीं, सभी पक्षों को न्याय देने के लिए होते हैं। राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि उनके वोटर पुरुष भी हैं। कहीं यह तो नहीं मान लिया गया कि आखिर वे जाएंगे कहां, इसे या उसे वोट तो देंगे ही? आखिर नेता पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए क्यों कुछ करना नहीं चाहते? राजनीतिक विमर्श में उनसे जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

Date:27-04-24

Date:27-04-24

भारत को उभरते क्षेत्रों पर देना होगा ध्यान

संपादकीय

बीते कुछ दशकों की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक चमकदार पहलू रहा है सेवा निर्यात की गति। इसने न केवल कारोबारी अंतर को थामे रखने में मदद की है बल्कि यह देश में रोजगार निर्माण का स्रोत भी रहा है। इनमें उच्च कौशल वाले रोजगार शामिल हैं। सेवा क्षेत्र में देश की सफलता को देखते हुए इस बात का परीक्षण करना सही होगा कि वैश्विक स्तर पर हम कहां हैं और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा मासिक बुलेटिन में प्रकाशित एक शोध आलेख कहता है कि पिछले तीन दशकों में यानी 1993 से 2022 के बीच डॉलर के संदर्भ में भारत का सेवा निर्यात 14 फीसदी से अधिक की समेकित सालाना वृद्धि दर से बढ़ा। यह 6.8 फीसदी की वैश्विक सेवा निर्यात वृद्धि की तुलना में काफी अच्छा है। इसके परिणामस्वरूप समान अवधि में सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.5 फीसदी से बढ़कर 4.3 फीसदी जा पहुंची। इसकी बदौलत भारत दुनिया में सातवां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक बन गया। 2001 में भारत 24वें स्थान पर था।

फिलहाल दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात के क्षेत्र में भारत दुनिया में दूसरे और सांस्कृतिक तथा मनोरंजक सेवा निर्यात में छठे स्थान पर है। भारत को तकनीकी प्रगति और उसे अपनाने से फायदा हुआ है। भारत के कामकाजियों में अंग्रेजी बोलने वाले लोग अच्छी खासी तादाद में हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अनेक प्रतिभाएं हैं। इसके अलावा घरेलू डिजिटल बुनियादी ढांचे और नीतिगत ध्यान ने भारत को सूचना प्रौद्योगिकी और उससे संबद्ध सेवाओं के क्षेत्र में अहम वैश्विक हिस्सेदारी हासिल करने में मदद की है।

यह बात बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) की स्थापना के कारण भी महसूस की जा सकती है। 2015-16 से 2022-23 तक भारत में जीसीसी की संख्या 60 फीसदी बढ़कर 1,600 से अधिक हो चुकी है।

दुनिया भर में डिजिटल तकनीक को अपनाने का सिलसिला बढ़ा है और भारत भी साफ तौर पर इससे लाभान्वित हुआ है। डिजिटल आपूर्ति वाली सेवाओं के निर्यात में 2019 से 2022 के बीच 37 फीसदी का इजाफा हुआ और यह भारत के लिए बहुत मददगार साबित हुआ।

तकनीकी क्षेत्र से इतर भारत का यात्रा निर्यात भी मजबूत रहा है, हालांकि वह अभी भी महामारी के असर से जूझ रहा है और इसमें आंशिक हिस्सेदारी पर्यटन की भी है। भारत ने परिवहन सेवा निर्यात में भी अच्छा प्रदर्शन किया है और आय के मामले में इसकी रैंक 2005 के 19वें से सुधरकर 2022 में 10वीं हो गई है।

भारत ने वैश्विक सेवा व्यापार में प्रतिस्पर्धी क्षमता भी प्रदर्शित की है, खासतौर पर दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में। परंतु सवाल यह है कि क्या मध्यम से दीर्घ अवधि के दौरान यह मजबूती बरकरार रहेगी? भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थशास्त्रियों के शोध ने दिखाया है कि बाहरी मांग और मूल्य प्रतिस्पर्धा सेवा निर्यात को बहुत अधिक प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में एक फीसदी का इजाफा देश के सेवा निर्यात में 2.5 फीसदी बढ़ोतरी लाता है।

इसके अलावा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में एक फीसदी इजाफा वास्तविक सेवा निर्यात में 0.8 फीसदी की गिरावट ला सकता है। चूंकि वैश्विक आर्थिक वृद्धि के आने वाले वर्षों में अपेक्षाकृत कमजोर रहने की आशंका है ऐसे में सेवा निर्यात को भी प्रतिकूल हालात का सामना करना पड़ सकता है।

हालिया विश्लेषण बताता है कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश अपने तट के आसपास के देशों में कारोबार पर जोर दे रहे हैं। ऐसा भूराजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण हुआ है। यह भारतीय निर्यातकों के लिए भी चुनौती बन सकता है। इतना ही नहीं भारत के लिए आर्टिफिशल इंटेलीजेंस खतरा भी है और अवसर भी। अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह मध्यम अवधि में सेवा व्यापार को कैसे प्रभावित करेगी। भारत को दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात में तुलनात्मक रूप से बढ़त हासिल है लेकिन उसे अपने निर्यात में विविधता लाने और अन्य उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

Date:27-04-24

शंका समाधान

संपादकीय

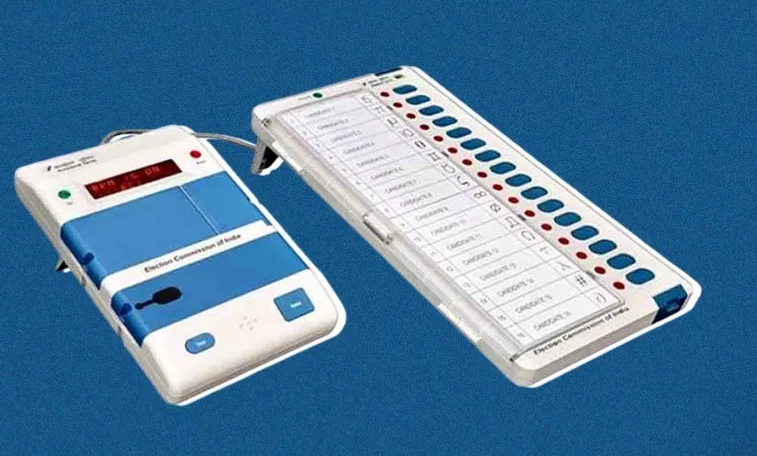

एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर नाहक सवाल उठाना उचित नहीं है। इससे शक ही पैदा होता है। अदालत ने ईवीएम संबंधी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। दरअसल, ईवीएम को लेकर आशंका जाहिर की जा रही थी कि उसे बाहर से नियंत्रित किया और मतों में गड़बड़ी की जा सकती है। अदालत के सामने इस पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई थी। इसके पक्ष में कई ऐसे प्रमाण भी दिए गए थे कि कहां-कहां कुल पड़े मतों और मशीनों में पड़े मतों की संख्या में अंतर पाया गया। विपक्षी दल इसे लेकर काफी आक्रामक थे और लगातार आशंका जाहिर कर रहे थे कि सत्तापक्ष मशीनों के जरिए मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसमें कई स्वयंसेवी संगठन और विशेषज्ञ भी शामिल थे, जिनका दावा था कि ईवीएम को बाहर से संचालित किया जा सकता है। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग लगातार तर्क दे रहा था कि ईवीएम सौ फीसद सुरक्षित हैं और उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया था कि आम मतदाता के भीतर भी यह भ्रम पैदा हो गया कि ईवीएम में गड़बड़ी करके कोई पार्टी अपने पक्ष में मतों की संख्या बढ़ा सकती है।

ईवीएम पर संदेह जाहिर करते हुए अदालत में गुहार लगाने वालों की मांग थी कि मतदान के बाद जो पर्ची कट कर बक्से में गिरती है उसे मतदाता के हाथ में दिया जाए और वह उसे खुद अलग बक्से में डाले फिर मशीन के साथ ही उन पर्चियों का मिलान कर अंतिम रूप से मतों की गणना की जाए। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने उस मांग को खारिज कर दिया। दरअसल, इस तरह मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन होने का खतरा था। मगर इसमें अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह मशीनों में चुनाव चिह्न निर्धारित हो जाने के बाद उन्हें सीलबंद कर दे। उसने एक और रास्ता खोल दिया है कि अगर कोई प्रत्याशी किन्हीं मशीनों के बारे में शिकायत दर्ज कराता है, तो विशेषज्ञों से उनकी जांच कराई जाए। उस जांच का सारा खर्च संबंधित प्रत्याशी को उठाना पड़ेगा। इसे बहुत से लोग बड़ी राहत की बात मान रहे हैं। इस तरह गड़बड़ियों की जांच हो सकेगी। पर अब यह तो तय है कि ईवीएम को लेकर जिस तरह के भ्रम बने हुए थे, वे याचिकाकर्ताओं के मन से काफी हद तक दूर हो चुके होंगे।

हालांकि यह पहला मौका नहीं था, जब ईवीएम पर संदेह जताते हुए अदालत में गुहार लगाई गई थी। इसके पहले भी कई मौकों पर इसे चुनौती दी गई थी। पिछले आम चुनाव के वक्त भी इस मसले को काफी ल दिया गया था। हालांकि निर्वाचन आयोग ने बार-बार मशीन की निर्दोषिता सिद्ध करने की कोशिश की थी, पर उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद इस पर संदेह की कोई गुंजाईश नहीं रह गई है। राजनीतिक दलों को मशीन पर शक करने के बजाय मतदाताओं अधिक भरोसा करने की जरूरत है। मशीन पर शक करने से नाहक मतदाताओं के भीतर भ्रम पैदा हुआ है। हालांकि निर्वाचन आयोग को भी इसे हार जीत की तरह नहीं लेना चाहिए, उसे ईवीएम को विश्वसनीय बनाए रखने के जो भी उपाय हो सकते हैं, उन्हें अपनाने में उसे गुरेज नहीं होना चाहिए।

Date:27-04-24

विकसित देश बनने की चुनौतियां

जयंतीलाल भंडारी

इन दिनों पूरी दुनिया की निगाहें भारत के 2047 तक विकसित देश बनने के संकल्प पर लगी हुई हैं। दरअसल, आने वाले तेईस वर्षों में भारत को विकसित देश बनाना एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। इस समय दुनिया में चालीस ही देश विकसित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से औद्योगिक रूप से विकसित यूरोपीय देश हैं। भारत अभी विकासशील देश है। इसे विकसित देश बनाने के लिए लगातार आठ से नौ फीसद वार्षिक विकास दर प्राप्त करना जरूरी है। देश की मौजूदा प्रति व्यक्ति आय, जो करीब 2600 डालर है, उसे करीब 12 हजार डॉलर तक पहुंचाने, मजबूत आर्थिक सुधारों, कृषि एवं श्रम सुधारों, अधिक पूंजीगत व्यय अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, राजकोषीय आदर्श, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विकास के मूल्य, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अधिक गुणवत्तापूर्ण विकास तथा गरीबी और भ्रष्टाचार उन्मूलन की राह पर रणनीतिक रूप से तेजी से आगे बढ़ना प्रमुख चुनौतियां है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की संभावनाओं के कई आधार हैं। भारत दुनिया में वैश्विक मंदी की चुनौतियों के बीच आर्थिक विकास की डगर पर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। 10 अप्रैल को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने वित्तवर्ष 2024 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर सात फीसद कर दिया। उसने पहले 6.7 फीसद वृद्धि का अनुमान लगाया था। उसने कहा कि सार्वजनिक और निजी निवेश के बेहतर परिदृश्य और सेवा क्षेत्र की मजबूत स्थिति को देखते हुए जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया गया है। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्र और राज्य सरकारों के पूंजीगत निवेश और निजी कंपनियों के निवेश बढ़ने, सेवा क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन तथा उपभोक्ता के आत्मविश्वास में सुधार की बदौलत वित्तवर्ष 2024-25 में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

वस्तुओं के निर्यात में सुधार और विनिर्माण तथा कृषि उत्पादन बढ़ने से वित्तवर्ष 2025 26 भी वृद्धि दर बढ़ेगी। एडीबी का संशोधित अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा चालू वित्तवर्ष के लिए लगाए गए सात फीसद वृद्धि के अनुमान के अनुरूप है। आरबीआइ की मौद्रिक नीति समिति ने कहा है कि इस वर्ष 2024 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के अच्छा रहने की उम्मीद है, जिससे कृषि गतिविधियों में तेजी आएगी। इसके साथ ही शहरों में मांग बनी रहने और ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ने से निजी खपत में भी तेजी आएगी। तमाम बाजार संकेतक सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। इससे विकसित भारत की डगर आगे बढ़ेगी। दुनिया की प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने कहा है कि विनिर्माण, निवेश और निर्यात के मद्देनजर भारत में स्थितियां उपयुक्त हैं। भारत में कई अहम आर्थिक सुधार हुए और उनका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट के रुझान के बीच भारत दुनिया के सर्वाधिक एफडीआइ प्राप्त करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से बढ़ा है। भारत ने एक उत्पादक राष्ट्र के रूप में आधार तैयार किया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के बाहरी झटकों से उबरने की क्षमता देश के टिकाऊ विकास की बुनियाद बन गई है। इसमें कोई दो मत नहीं कि इस समय भारत के पास टिकाऊ विकास के अभूतपूर्व अवसर हैं। वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर भारत को विशेष अहमियत दी जा रही हैं। भारत वैश्विक मंच पर बड़ी भूमिका के लिए तैयार हैं। तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार के कारण भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) बढ़ रहे हैं। प्रवासी भारतीय लगातार अधिक विदेशी धन भेज रहे हैं। देश के वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमता, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा तथा नए तकनीकी विकास के कारण आर्थिक विकास को गति मिल रही है। चीन के प्रति बढ़ती नकारात्मकता के मद्देनजर भारत नए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में उभरकर सामने आया है।

भारत द्वारा 2023 में आयोजित की गई जी -20 की सफल अध्यक्षता से नए आर्थिक लाभों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस समय भारत जीडीपी के मद्देनजर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से आगे अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान हैं। जापान की अर्थव्यवस्था से इसी साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था आगे निकल सकती है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी नई रपट में कहा कि भारत आर्थिक वित्तीय तथा संरचनात्मक सुधारों के कारण वर्ष 2031 तक निम्न मध्यम से उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा और विकसित भारत की डगर आगे बढ़ेगी। इन आधारों की बुनियाद के साथ भारत 2047 तक विकसित देश की संभावनाएं रखता है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मकसद से देश के प्रमुख सरकारी विभागों ने अभी से अगले पांच साल के लिए विकास कार्यों की रूपरेखा बनाने पर काम शुरू कर दिया है। इनमें खासतौर से कृषि, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, रोजगार उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिलाओं का उत्थान, गरीबी में कमी लाने, संतुलित क्षेत्रीय विकास, प्रभावी न्याय व्यवस्था, दुनिया में भारत की नई भूमिका जैसे विकसित राष्ट्र बनने के प्रमुख विषय शामिल हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों के विकास की लंबी अवधि की रणनीति से भारत द्वारा वर्ष 2047 तक तीस लाख करोड़ डालर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संभावनाओं के बीच यह भी ध्यान देना होगा कि विकसित देश बनने की विभिन्न चुनौतियों का सामना करके सफलता प्राप्त की जाए अब लगातार देश की जीडीपी बढ़ाने के साथ प्रतिव्यक्ति आय और आम आदमी की खुशहाली पर ध्यान देना होगा।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई मानव विकास सूचकांक (एचडीआइ) रपट में भारत 193 में से 134वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली रपट 2024 में 143 देशों में भारत को 126वां स्थान दिया गया है। हालांकि पिछले दस वर्षों में बहुआयामी गरीबों में बड़ी कमी आई है, लेकिन अब बकाया पंद्रह करोड़ से अधिक गरीबों को नई मुस्कुराहट देने का जोरदार अभियान आगे बढ़ाना होगा। कृषि श्रमिक, भूमि और अन्य सुधारों की जरूरत बनी हुई है। जीडीपी के अनुपात में हमारा शोध एवं विकास क्षेत्र पर कुल व्यय केवल 0.64 फीसद है। यह 2.71 फीसद के वैश्विक स्तर से बेहद कम है। देश में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित कराने के साथ ही शांति कायम रखने और सुरक्षा चाक- चौबंद रखने के जरूरी ऊंचे लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा। देश में उन्नीस करोड़ से अधिक महिलाओं को सवैतनिक श्रमशक्ति में शामिल करने की रणनीति को अमलीजामा पहनाना होगा। हमारे शक्तिशाली सेवा क्षेत्र के जरिए विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना होगा। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के समक्ष दिखाई दे रही चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचने में अवश्य कामयाब होगा।

Date:27-04-24

हथियारों की होड़ चिंताजनक

ललित गर्ग

शांति ‘के तमाम उपायों के बीच दुनिया भर में सैन्य खर्च शस्त्रीकरण एवं घातक हथियारों की होड़ खतरे की घंटी हैं। शस्त्रीकरण के भयावह दुष्परिणामों से समूचा विश्व भयाक्रांत है। हर पल आणविक हथियारों के प्रयोग को लेकर दुनिया डर के साये में जी रही है। इसीलिए आज अयुद्ध, निशस्त्रीकरण एवं शांति की आवाज चारों ओर से उठ रही हैं। शक्ति संतुलन के लिए शस्त्र निर्माण एवं शस्त्र संग्रह की बात से किसी भी परिस्थिति में सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि इससे अपव्यय तो होता ही है, साथ ही गलत हथियारों के हाथों में पड़कर दुरुपयोग की आशंकाएं बढ़ जाती हैं।

ताजा घटनाक्रम को देखें तो एक और रूस और यूक्रेन आमने-सामने हैं, दूसरी तरफ इस्राइल और ईरान के बीच तल्खी भी चरम पर है। चीन और ताइवान के बीच भी रह-रह कर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे माहौल में सवाल स्वाभाविक है कि क्या सचमुच दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते हुए घातक हथियारों की प्रयोगभूमि बन रही है? सवाल और भी हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हथियारों पर ताजा रिपोर्ट ऐसे ही सवाल खड़े कर रही है। दुनिया सीधे-सीधे दो खेमों में बंट गई है। स्टॉकहोम की रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले ही नहीं, डराने वाले भी हैं। शांति के तमाम उपायों के बीच दुनिया भर में सैन्य खर्च का बढ़ना एवं नये-नये हथियारों का बाजार गरम होना, चिंताजनक है। रिपोर्ट में खास बात यह है कि दुनिया में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत चौथे नंबर पर बरकरार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। भारत ने बीते पांच साल में दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोप का हथियार आयात 2014-18 की तुलना में 2019- 23 में लगभग दोगुना बढ़ा है, जिसके पीछे रूस यूक्रेन युद्ध बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों में सबसे ज्यादा हथियार एशियाई देशों ने खरीदे। इस लिस्ट में रूस- यूक्रेन युद्ध ने देश के रक्षा निर्यात को काफी प्रभावित किया है। इस कारण पहली बार रूस हथियार निर्यात में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है तो अमेरिका पहले और फ्रांस दूसरे नम्बर पर हैं। पिछले 25 सालों में पहली बार अमेरिका एशिया और ओशिनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा।

अमेरिका की हथियारों की होड़ एवं तकनीकीकरण की दौड़ पूरी मानव जाति को ऐसे कोने में धकेल रही है, जहां से लौटना मुश्किल हो गया है। अब तो दुनिया के साथ-साथ अमेरिका स्वयं ही हथियारों एवं हिंसक मानसिकता का शिकार है। अमेरिका ने दुनिया पर आधिपत्य स्थापित करने एवं अपने शस्त्र कारोबार को पनपाने के लिए जिस अपसंस्कृति को दुनिया में फैलाया है, उससे पूरी मानवता पीड़ित है। अमेरिका ने नई विश्व व्यवस्था ( न्यू वर्ल्ड ऑर्डर) की बात की है, खुलेपन की बात की है। लगता है कि ‘विश्व मानव’ का दम घुट रहा है, और घुटन से बाहर आना चाहता है। विडंबना देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली और सुरक्षित देश है, लेकिन उसके नागरिक सबसे अधिक असुरक्षित और भयभीत नागरिक हैं। वहां की जेलों में आज जितने कैदी हैं, दुनिया के किसी देश में नहीं हैं। कई वाकये हो चुके हैं कि किसी रेस्तरां, होटल या फिर जमावड़े पर अचानक किसी सिरफिरे ने गोलीबारी शुरू कर दी और बड़ी तादाद में लोगों को मार डाला। 2014 में अमेरिका में हत्या के दर्ज सवा चौदह हजार मामलों में अड़सठ फीसद मामलों में बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था।

दरअसल, मनुष्य के भयभीत मन को युद्ध एवं हथियारों की विभीषिका से मुक्ति दिलाना जरूरी है। युद्धरत देशों में शांति स्थापित aकर, युद्ध-विराम करके विश्व को निर्भय बनाना चाहिए। निश्चय ही यह किसी एक या दूसरे देश की जीत नहीं, बल्कि समूची मानव जाति की जीत होगी। यथार्थ यह है कि अंधकार प्रकाश की ओर चलता है, पर अंधापन मृत्यु – विनाश की ओर रूस ने अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य का अहसास गलत समय पर गलत उद्देश्य के लिए कराया है। युद्ध से तबाही रूस- यूक्रेन की नहीं, बल्कि समूची दुनिया की तबाही होगी, क्योंकि रूस परमाणु विस्फोट करने को विवश होगा जो दुनिया की बड़ी चिंता का सबब है। बड़े शक्तिसंपन्न देशों को युद्ध विराम के प्रयास करने चाहिए। लेकिन प्रश्न है कि जो देश हथियारों के निर्माता हैं, वे क्यों चाहेंगे कि युद्ध विराम हो जब तक शक्तिसंपन्न देशों की शस्त्रों के निर्माण एवं निर्यात की भूख शांत नहीं होती तब तक युद्ध की आशंकाएं मैदान में, समुद्र में, आकाश में तैरती रहेंगी।