27-04-2018 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

![]() Date:27-04-18

Date:27-04-18

Nurture Institutions

Collegium needs reform but nitpicking on its recommendations is not the way out

TOI Editorials

The misconceived attempt to remove Chief Justice of India Dipak Misra because Congress and other opposition parties might have found some of his decisions objectionable, was rightly rejected by Vice-President Venkaiah Naidu as it undermined judicial independence. But the government too is at fault for sitting on the Memorandum of Procedure for judicial appointments and nitpicking on some of those appointments, especially at a time when there is a desperate shortage of judges and enormous pendency of cases.

After much delay it has finally acted to elevate senior advocate Indu Malhotra to the Supreme Court, but moved to block Uttarakand high court chief justice KM Joseph. The reasons set out – overrepresentation of Kerala in higher judiciary, failure to consider 11 chief justices in other high courts more senior to Justice Joseph, the need to ensure balanced representation to all regions and to SC/ST community – are not entirely convincing. The collegium resolution of January 10 notes that Justice Joseph was “more deserving and suitable in all respects” and that factors like seniority, merit and integrity were considered in recommending him. Seniority has not been the sole yardstick for appointing high court chief justices or SC judges. Moreover, a disproportionate number of SC judges began their practice in Bombay and Delhi HCs. The nitpicking on these grounds fails to pass muster.

Further, five vacancies remain unfilled in SC if Malhotra and Joseph are included, and six more judges are retiring this year. That creates 11 vacancies where amends on yardsticks like regional diversity, affirmative action and seniority can be achieved quickly. Speculation has abounded that the government is yet to make peace with Justice Joseph’s verdict quashing President’s Rule in Uttarakhand in 2016. If true, the government and opposition are in effect just two sides of the same politics unhappy with the functional and administrative autonomy of the judiciary.

The delays and hindrances are a clear indication of government’s persistent unhappiness over the quashing of the National Judicial Appointments Commission. The collegium’s flaws – like avenues for nepotism and the lack of transparency – remain to be rectified. A good way to resolve this impasse would be for the government to revamp NJAC with majority representation for judges but other voices included in an institutional process. Judiciary’s independence is non-negotiable. Government as the largest litigant must desist from vetoing judicial appointments without valid reasons.

जस्टिस जोसेफ पर अटका हुअा सरकार का फैसला

यही कारण है कि देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को कहना पड़ा है कि मौजूदा सरकार अपने को कानून से ऊपर मानती है।

संपादकीय

राजनीति से दूर भागती न्यायपालिका राजनीति के चक्कर में फंसती जा रही है और इसका ताजा उदाहरण उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट भेजे जाने में आई अड़चन है। विडंबना देखिए कि कांग्रेस समेत सात राजनीतिक दलों के महाभियोग को न्यायपालिका को धमकाने वाली मुहिम बताने वाली भाजपा नीत सरकार सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के निर्णय को रोककर उसकी स्वायत्तता को चुनौती दे रही है।सरकार पहले तो कॉलेजियम की उस सिफारिश को तीन महीने तक दबाए बैठी रही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा और केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की बात थी। जब कॉलेजियम ने सरकार को बार-बार याद दिलाया तो सरकार ने इंदु मल्होत्रा के नाम को मंजूरी दे दी लेकिन, न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम को रोक लिया।

अभी तक वैधानिक स्थिति यही है कि सरकार कॉलेजियम की सिफारिश को लागू करने में देरी कर सकती है लेकिन, उससे इनकार नहीं कर सकती। जबकि वास्तविक स्थिति यही बन रही है कि सरकार अपनी पसंद के नाम को मंजूरी दे रही है और जिससे असहज है, उसे दबाकर बैठी रहती है।न्यायमूर्ति जोसेफ का नाम क्यों नहीं मंजूर किया गया इस बारे में स्पष्ट कारण नहीं बताए गए हैं। सारी राजनीति अनुमान के आधार पर चल रही है और इसके चलते देश की कार्यपालिका और न्यायपालिका के रिश्तों के बारे में लगातार खराब और संदेहपूर्ण छवि निर्मित हो रही है। एक कारण वरिष्ठता का बताया जा रहा है, जिसे परिभाषित करना कठिन है।

तर्क है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में जोसेफ से ज्यादा वरिष्ठता वाले तीन दर्जन जज हैं। इसलिए उन्हें ही क्यों सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए। दूसरा तर्क उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के कोटे का भी है। तीसरा कारण राजनीतिक है वह कारण उत्तराखंड में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को न्यायमूर्ति जोसेफ द्वारा रद्द किया जाना है। उस फैसले के बाद राज्य में कांग्रेस के हरीश रावत की सरकार फिर बहाल हुई थी।यही कारण है कि देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को कहना पड़ा है कि मौजूदा सरकार अपने को कानून से ऊपर मानती है। सबसे ज्यादा चिंताजनक है देश के मुख्य न्यायाधीश की चुप्पी। इन स्थितियों के चलते हमारा लोकतंत्र कानून का राज और शक्ति का पृथकीकरण कायम रखने में कमजोर दिख रहा है।

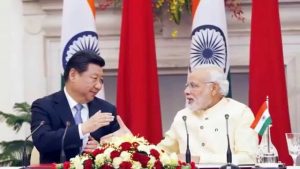

भारत-चीन के बीच रिश्तों को मिलेगी एक नई दिशा

अगर मोदी चीनी राष्ट्रपति की सोच में ऐसा कोई बदलाव ला सकें जो चीन की नीतियों में भी दिखे तो यह एक बड़ी सफलता होगी

विवेक काटजू , (लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ दो दिवसीय अनौपचारिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जा रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी मोदी को जून में चीन जाना है, ऐसे में उससे पहले 27 अप्रैल को उनका वहां जाना अप्रत्याशित ही है। चूंकि मोदी विशेष रूप से यह दौरा कर रहे इसलिए यह उम्मीद स्वाभाविक है कि दोनों नेता रिश्तों को एक नई दिशा देंगे और उनकी मुलाकात से कुछ ठोस नतीजे निकलेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए कि कि सम्मेलन में आखिर किन बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? हालांकि वांग ने कहा कि चीन यह जरूर सुनिश्चित करेगा कि अनौपचारिक बैठक पूरी तरह कामयाब रहे और द्विपक्षीय रिश्तों में मील का पत्थर साबित हो। क्या सफलता का अर्थ यह है कि द्विपक्षीय रिश्ते चीनी आक्रामकता से पैदा हुए डोकलाम विवाद से पहले के स्तर पर पहुंच जाएंगे या फिर चीन सहयोग के नए नजरिये के साथ आगे बढ़ने का इच्छुक है और इसमें वह भारत के हितों को पूरी तवज्जो देगा?

यह अच्छा संकेत है कि दोनों देशों ने डोकलाम में पैदा हुए तनाव को कम करने की दिशा में कदम उठाए। हालांकि ऐसी खबरें भी आईं कि बाद में चीन ने उस इलाके में निर्माण कार्य शुरू कर दिया तो अपने हितों को देखते हुए भारत को भी वहां निगरानी बढ़ानी पड़ी। इस साल फरवरी से ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव विजय गोखले जैसे शीर्ष अधिकारी चीनी पक्ष के साथ संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।एससीओ में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की उस बैठक के लिए सुषमा स्वराज के बीजिंग दौरे से यह प्रक्रिया आगे बढ़ी जिसमें सम्मेलन के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया। वांग के साथ बैठक में सुषमा स्वराज ने आंतकवाद विरोधी अभियान, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और हेल्थकेयर जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इसमें परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी का कोई उल्लेख नहीं था।

पिछले कुछ महीनों में भारत ने भी दलाई लामा को लेकर चीन की आपत्तियों को खासी तवज्जो दी है। तिब्बतियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से सरकार और उसके अधिकारियों ने दूरी बनाए रखी। मोदी-चिनफिंग सम्मेलन ऐसे दौर में हो रहा है जब अंतरराष्ट्रीय संबंध भारी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका की तरह महाशक्ति बनने की अपनी आकांक्षा को पूरा करने के लिए चीन हरसंभव कोशिश में लगा है। उसने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई का प्रारूप ऐसा बनाया है कि उसे अपने साथ कुछ पिछलग्गू देश मिल जाएं।

चीन को लेकर अपने तमाम विरोधाभासी बयानों से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भ्रम ही पैदा करते हैं, लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि चीन की चुनौती का तोड़ निकालने के लिए अमेरिका कुछ कदम जरूर उठा रहा है। चीनी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाना इसी दिशा में उठाया गया कदम है। चीन की काट के लिए अमेरिका भारत जैसे देशों के साथ सामरिक रिश्तों को मजबूत बना रहा है। स्वाभाविक रूप से चीन नहीं चाहेगा कि भारत पूरी तरह अमेरिका के पाले में चला जाए। बीते कुछ समय से दुनिया भर में भारत को एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर स्वीकृति मिलती जा रही है। मोदी के हालिया स्टॉकहोम दौरे के दौरान स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा, ‘भारत एक वैश्विक दिग्गज के रूप में उभरा है। चाहे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो या सतत विकास, कोई भी प्रमुख वैश्विक विमर्श भारत की राय के बिना पूरा नहीं होता।’ चीन भी भारत के अंतरराष्ट्रीय कद की अनदेखी नहीं कर सकता जो डोकलाम विवाद के दौरान मोदी के दृढ़ एवं संयत रुख के चलते और बढ़ा ही है।

ध्यान रहे कि इस दौरान चीन की टीका-टिप्पणियां और रुख उकसाने वाला ही था। सुषमा स्वराज और वांग यी ने बैठक के बाद कहा कि मोदी और चिनफिंग उन दीर्घावधिक और रणनीतिक मसलों पर चर्चा करेंगे जिनका वास्ता भविष्य के संबंधों से होगा। भारत-चीन संबंधों के साथ ही यह समूचे क्षेत्र के लिए भी सकारात्मक ही कहा जाएगा। इस दौरान मोदी को भी अवसर मिलेगा कि वह चीन के साथ बेहतर संबंधों की दिशा में भारत की आवाज बुलंद करें। यह क्षेत्रीय और वैश्विक हित में होगा। इसके साथ ही चीन को भी यह मंशा जाहिर करनी होगी कि वह सीमा विवाद को सुलझाने के प्रति गंभीर है। उसे भारत के साथ बराबरी का आर्थिक एवं वाणिज्यिक रिश्ता बनाना होगा। जाहिर है कि इसके लिए उसे अपने बढ़-चढ़कर किए जाने वाले उन दावों से पीछे हटना पड़ेगा जिनकी ऐतिहासिक पुष्टि नहीं होती।

भारत-चीन रिश्तों में तमाम बाधाएं इसलिए हैं, क्योंकि चीन आतंकवाद और अन्य मुद्दों पर पाकिस्तान की ढाल बना हुआ है। इसमें एनएसजी सदस्यता का मुद्दा भी शामिल है। बीते दिनों लंदन में भारतवंशियों के साथ बातचीत में मोदी ने पाकिस्तान को आतंक का निर्यातक करार दिया तो इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चीन ने आतंक के खिलाफ मुहिम छेड़ने में पाकिस्तान का बचाव किया। अभी तक चीन ने यह भी संकेत नहीं दिए हैं कि वह मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन करेगा या नहीं? अगर अब वह इस प्रस्ताव का समर्थन करता भी है तो भारत को इसे बहुत बड़ी मेहरबानी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी से जुड़े अपने आर्थिक एवं सामरिक हितों को देखते हुए चीन पाकिस्तान के साथ सभी मोर्चों पर रिश्ते मजबूत बना रहा है। चीन- पाकिस्तान के रिश्तों की बुनियाद अभी तक भारत के प्रति साझा नकारात्मकता पर टिकी हुई थी, लेकिन सीपीईसी ने इन रिश्तों को एक नया आधार दिया है। चीन को डर है कि भारत पाकिस्तान विरोधी बलूच समूहों और अन्य तत्वों को शह देकर उसका खेल बिगाड़ सकता है।

रणनीतिक रूप से भारत ऐसा कर तो सकता है, लेकिन उसने चीनी हितों के खिलाफ कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सम्मेलन के दौरान सीपीईसी के मोर्चे पर कोई नई बात सामने आती है या नहीं? अगर मोदी चिनफिंग की सोच में बदलाव ला सकते हैं और यह बदलाव उनकी नीतियों में भी दिखता है तो यह इस सम्मेलन की बहुत बड़ी सफलता होगी। इसी तरह अगर चुनावी साल के पहले सीमा पर शांति को लेकर सहमति बनती है तो इसे भी सराहनीय कहा जाएगा। इस सबके बीच भारत को अपने रक्षा मोर्चे को और मजबूत बनाना होगा और साथ ही जापान एवं अन्य एशियाई देशों के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करने होंगे। उसे अपने उन पड़ोसी देशों में भी अपनी पैठ बनानी होगी जहां चीन उसे घेरने के लिए घुसपैठ कर रहा है। मालदीव इसका ज्वलंत उदाहरण है तो श्रीलंका में भी चीनी निवेश भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौती खड़ी कर रहा है। इसी तरह नेपाल भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वहां भी चीन का तोड़ निकालना होगा। इस सम्मेलन की मंशा स्वागतयोग्य है, लेकिन भारत किसी मोर्चे पर ढील नहीं दे सकता।

न चलने पाए मनमानी

फैजान मुस्तफा

अप्रत्याशित रुख अपनाते हुए सात विपक्षी पार्टियों ने आखिर, भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महा अभियोग चलाए जाने का नोटिस दे ही दिया। उपराष्ट्रपति एवं राज्य सभा के उपाध्यक्ष वेंकैया नायडू ने लगे हाथ इसे नामंजूर भी कर दिया। चूंकि इस प्रकार के नोटिस के गुण-दोष जजेस (इन्क्वायरी) एक्ट, 1968 के तहत गठिन जांच समिति द्वारा जांचे जाने का प्रावधान है, इसलिए तर्क-वितर्क का विषय है कि क्या उपराष्ट्रपति अपने से महा अभियोग के गुण-दोष की जांच कर सकते हैं। मामला जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है। ऐसा होता है, तो प्रधान न्यायाधीश को इस बाबत याचिका की सुनवाईके लिए पीठ का गठन नहीं करना चाहिए क्योंकि तभी हमारी न्यायपालिका की विश्वसनीय बचाए रखी जा सकेगी। जस्टिस मिश्रा के खिलाफ एक आरोप यह है कि ‘‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ के तौर पर उन्होंने अपने अधिकारों का मनमाना उपयोग किया।

ग्यारह अप्रैल को प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में पुष्टि की कि पीठों का गठन करने के मद्देनजर प्रधान न्यायाधीश को पूरा अधिकार है। इसी प्रकार का आदेश प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने नवम्बर, 2017 में पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली दफा था, जब एक पीठ के न्यायिक आदेश, जो जस्टिस जे. चेलेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पारित किया था, को चौबीस घंटों के भीतर पलट दिया गया था। जस्टिस एके सीकरी तथा जस्टिस अशोक भूषण की दो सदस्यों वाली अन्य पीठ भी इसी हफ्ते शांति भूषण की याचिका पर विचार करने वाली है। इस प्रकार, मौजूदा संकट के मूल में पीठ का गठन किए जाने का मुद्दा ही प्रमुख है, और प्रधान न्यायाधीश की मुखालफत किए बिना कुछ करना होगा।जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने 11 अप्रैल को दिए अपने 16 पृष्ठीय आदेश में कहा था, ‘‘संवैधानिक विास का संग्राहक होने के नाते प्रधान न्यायाधीश अपने आप में एक संस्थान हैं।’ इसलिए हमसे कहा जाता है कि प्रधान न्यायाधीश के फैसलों पर सवाल न किया जाए। तो इसी तर्क के आधार पर क्या राष्ट्रपति भवन संस्थान नहीं है? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है? क्या संसद सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है?

इन सवालों के उत्तर सकारात्मक हैं, तो कैसे इन उच्च संवैधानिक पदधारियों के फैसले जब-तब उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा रोक लिए जाते हैं? सच तो यह है कि मनुष्य देवदूत होते तो संवैधानिक तरीकों से लोकसेवकों के अधिकार सीमित करने की जरूरत नहीं पड़ती। न्यायाधीश भी हमारी-आपकी तरह इनसान हैं, इसलिए दोषक्षम होते हैं। न्यायाधीश सरकारी मनमानी से बचने का हमारा आखिरी संबल होते हैं, इसलिएउन्हें सरकारी नियंतण्रसे पृथक बनाए रखना होगा। लेकिन इसी प्रकार का संरक्षण प्रधान न्यायाधीशों की ‘‘प्रशासनिक कार्यवाहियों’ से बचने के लिए भी जरूरी है। इसलिए नागरिक स्वतंत्रताओं को प्रधान न्यायाधीशों के अधिकारों से कोईखतरा महसूस होता है, तो प्रकाश चंद (1998) जैसे मामलों में पूर्व में दिए जा चुके फैसलों, जिनमें प्रधान न्यायाधीश को ‘‘अब्सॉल्यूट’ मास्टर ऑफद रोस्टर कहा गया था, की तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए।

संवैधानिक रूप से देखें तो न्यायपालिका अनुच्छेद 12 के तहत ‘‘राज्य’ नहीं है। लेकिन नरेश एस. मिराजकर (1967) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं अदालत के ‘‘न्यायिक’ और ‘‘प्रशासनिक’अधिकारों के बीच अंतर किया था। इसलिए जब प्रधान न्यायाधीश ‘‘प्रशासनिक’ क्षमता में कोईफैसला करते हैं, तो उनके कार्य यकीनन समानता के अधिकार सहित मूलभूत अधिकारों का विषय होते हैं। समानता का अधिकार में मनमानेपन के खिलाफ अधिकार निहित है। ईपी रोयप्पा (1973) मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने समानता संबंधी संरक्षण को विस्तार दिया जब उसने कहा कि ‘‘सकारात्मकता से देखें तो समानता मनमानेपन की विरोधात्मक है। वास्तव में, समानता और मनमानापन एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं; एक का गणतंत्र में कानून के शासन से वास्ता है, तो वहीं दूसरा पूरी तरह से किसी अधीश्वर की सनक और मर्जी से जुड़ा है।’

तुलसीराम पटेल (1985) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना न होना भी समानता के अधिकार का हनन है। इसलिए प्रधान न्यायाधीश की अपने अधिकारों संबंधी मामलों में शिरकत प्राकृतिक न्याय के मूलाधिकार में विास रखने यानी ‘‘कोई भी अपने मामले में जज नहीं होगा’ जैसा सोचने वालों को नहीं जंचता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013, जो संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए हैं, कहते हैं कि प्रधान न्यायाधीश मास्टर ऑफरॉल्स हैं। लेकिन पीठों का गठन एक ‘‘प्रशासनिक कार्य’है, इसलिए यह कार्य प्रधान न्यायाधीश की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए पीठ का गठन ‘‘कानूनन’ भले ही उल्लंघना न हो लेकिन यकीनन ‘‘कानून के शासन’ के आदशरे के विपरीत है। कई दफा कानून की भावना कानून से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।

कहना न होगा कि सभी न्यायाधीश समान हैं, वरिष्ठता का पीठ के गठन पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन समानता का यह भी तात्पर्य होता है कि कनिष्ठ न्यायाधीशों को वरिष्ठ न्यायाधीशों की तरह देखा जाए। उन्हें संवैधानिक पीठों से दूर रखने का यकीनन गलत संकेत गया है। चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा संवाददाता सम्मेलन करने के उपरांत प्रधान न्यायाधीश ने जो रोस्टर तैयार किया था, उसमें कुछ विषयों को एक से ज्यादा न्यायाधीशों को सौंप दिया गया। प्रधान न्यायाधीश अपने से ही तय कर रहे हैं कि किसे कौन सा मामला दिया जाए। इसलिए कह सकते हैं कि स्थिति में सुधार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह कि प्रधान न्यायाधीश ने सभी महत्वपूर्ण मामलों को अपने लिए रख छोड़ा है। लेकिन उनके पास मौका है कि पीठ के गठन संबंधी सुप्रीम कोर्ट रूल्स में संशोधन की दृष्टि से सक्रियता दिखाएं। ऐसी प्रक्रिया बनाईजाए कि पीठों के गठन को लेकर किसी के पास मनमाने अधिकार न हों। मुख्य न्यायाधीश को अपने से आगे आकर ऐसी प्रक्रिया की तैयारी के लिए पहल करनी चाहिए ताकि भविष्य में पीठों के गठन में मनमानी की गुंजाइश रहने ही न पाए।

अमन का कानून, दमन के तर्क

चंदन कुमार शर्मा, प्रोफेसर, तेजपुर विश्वविद्यालय, असम

केंद्रीय गृह मंत्रालय का पूरे मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी अफ्स्पा को हटाने का फैसला स्थानीय लोगों की एक बड़ी मांग को मानना है। पूर्वोत्तर में इस अधिनियम के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी रही है। यह भी एक सच है कि इन इलाकों में सेना को कठिन परिस्थितियों में उग्रवादियों से मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए इनके पास असीमित अधिकार नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके बेजा इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए अफ्स्पा एक ऐसा ही कानून रहा है। ऊपरी तौर पर इसे अमन के लिए बनाया गया कानून कहा जा सकता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह दमन की राह पर जाता दिखता है।

अफ्स्पा की एक दिक्कत तो यह है कि इसकी जड़ गुलाम भारत में है। साल 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन आकार ले रहा था, तो यह कानून ‘आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल ऑर्डिनेंस’ के रूप में मौजूद था। इसी तरह, 1947 में बंटवारे के समय बने हालात को काबू करने के लिए असम, बंगाल, मध्य प्रांत जैसे इलाकों में सेनाओं को विशेष अधिकार दिए गए। आजाद भारत में भी ‘असम डिस्टब्र्ड एरिया एक्ट’ बना, जो नगालैंड (उस समय यह असम का हिस्सा था) में पनप रही नगा अलगाववादी ताकतों के खिलाफ था। यहां 1958 में अफ्स्पा लागू किया गया था। असम में तो साल 1990 में यह कानून लागू हुआ। वहीं मेघालय व अरुणाचल प्रदेश में अफ्स्पा 1991 में लगा। हालांकि इन दोनों राज्यों में कोई अशांति नहीं थी, पर क्योंकि इनकी सीमा असम से मिलती है और मेघालय के भीतर 20 किलोमीटर तक के सीमावर्ती क्षेत्र ‘डिस्टब्र्ड एरिया’ घोषित किए गए थे, इसलिए यहां भी यह कानून लागू किया गया। अच्छी बात यह है कि पिछले साल 1 अक्तूबर से इस ‘एरिया’ को घटाकर 10 किलोमीटर कर दिया गया, और अब मेघालय में तो अफ्स्पा पूरी तरह हटा ही दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के भी आठ पुलिस थाने इसके दायरे से बाहर कर दिए गए हैं। इस तरह, अब अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों (म्यांमार की सीमा के नजदीक) और आठ पुलिस थाना क्षेत्रों में ही यह कानून लागू है, जहां उल्फा और नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नगालैंड यानी एनएससीएन (खापलांग) उग्रवादी सक्रिय हैं। खबर यह भी है कि असम सरकार भी इसे अपने यहां से हटाने की सोच रही है।

इस कानून के खिलाफ पूर्वोत्तर के लोगों का गुस्सा भी गलत नहीं है। यहां के लोगों को इस कानून से खट्टे अनुभव ही ज्यादा मिले हैं। असल में, यह कानून किसी ‘नॉन कमिशंड’ सैनिक को भी हद से अधिक अधिकार देता है। अगर सैनिक को यह लगता है कि किसी शख्स से कोई खतरा है, तो वह न सिर्फ उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, बल्कि गोली भी मार सकता है। संदेह के आधार पर वह किसी घर की तलाशी ले सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सैनिक पर कोई मुकदमा भी नहीं चल सकता। कुछ विश्लेषक अशांत इलाकों में अफ्स्पा की खूब वकालत करते हैं, पर पूर्वोत्तर से इसके दुरुपयोग की खबरें ज्यादा आई हैं। जिसे हम राष्ट्रीय मीडिया कहते हैं, वह इस स्थिति को करीब-करीब नजरअंदाज करता रहा है, लेकिन स्थानीय अखबार ऐसी खबरों से भरे रहते हैं। यहां पर हमेशा ही सवाल यह उठता रहा है कि उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के नाम पर पूरे समाज पर ‘फौजी शासन’ थोप देना भला कहां तक उचित है? इरोम शर्मिला ने इन्हीं सबको देखते हुए साल 2000 में अपना ऐतिहासिक अनशन शुरू किया था।

इस कानून के खिलाफ लोगों के आक्रोश ने उस वक्त नया मोड़ लिया, जब मणिपुरी महिला थंगजाम मनोरमा के बलात्कार और हत्या की सूचना आई। आरोप था कि इस बर्बर कांड में असम राइफल्स के कुछ जवान शामिल थे और उनके खिलाफ सुबूत होने का दावा भी किया गया था, पर उन्हें कोई सजा नहीं मिली। इस विरोध को तब और हवा मिली, जब नवंबर 2004 में बने जस्टिस जीवन रेड्डी आयोग ने ‘सिंबल ऑफ हेट’ यानी नफरत का प्रतीक कहकर अफ्स्पा को गलत बताया था। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इस कानून पर सवाल उठाए गए हैं और हमारी शीर्ष अदालत भी इसके खिलाफ अपना मत जाहिर कर चुकी है।

इस लिहाज से यह सचमुच सुकूनदेह है कि सरकार ने इस कानून को कुछ इलाकों से हटाने का फैसला लिया है। यह एक अच्छी पहल है। मगर मैं इसे शुरुआती कदम मानता हूं, क्योंकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि भविष्य में इन क्षेत्रों में यदि अशांति बढ़ी, तो इसका फिर से इस्तेमाल होगा या नहीं। स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने के लिए इस कानून को पूरी तरह हटाना ही उचित है। कोई भी यह कह सकता है कि ऐसा करने से यहां की अलगाववादी ताकतें फिर से सिर उठा सकती हैं, मगर इससे इत्तफाक रखने की कोई वजह नहीं दिखती। हमारा कानून इतना सक्षम है कि वह ऐसी शक्तियों को जरूरी सजा दे सके। हां, इनमें कुछ कमियां हैं, जिन्हें दूर करने की जरूरत है।

आज पूर्वोत्तर को रचनात्मक नजरिए और चौतरफा विकास की जरूरत है। अफ्स्पा चूंकि एक अलोकतांत्रिक और गैर-जिम्मेदारी वाला कानून है, इसलिए इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। जरूरत यहां की कुछ अन्य मांगों पर भी गौर करने की है। जैसे, प्रस्तावित नागरिकता (संशोधन) विधेयक को रद्द करना। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस विधेयक के लागू होते ही यहां मौजूद अवैध हिंदू बांग्लादेशी स्वत: भारत के नागरिक बन जाएंगे, जिससे यहां का पूरा सामाजिक ताना-बना बिगड़ जाएगा। इसके अलावा, यहां के लोग अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित बड़े बांधों के भी खिलाफ हैं। इन बांधों के बन जाने से स्थानीय लोगों के रहन-सहन पर बड़ा असर पड़ेगा। हालांकि इसे लेकर उठाई जा रही मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में पूर्वोत्तर के लोगों का विश्वास जीतने के लिए केंद्र व राज्य, दोनों सरकारों को मिलकर एक संवेदनशील समग्र नीति बनानी होगी, और उसी पर आगे बढ़ना होगा।