25-08-2020 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:25-08-20

Date:25-08-20

Reform Or Perish

All dynasties end. Rediscovering democracy can help Congress regroup, become relatable to Indians

TOI Editorials

The 23 senior Congress politicians who wrote to interim chief Sonia Gandhi demanding leadership change and internal democracy have predictably been cornered, with accusations of collusion with BJP thrown in. Sonia had reportedly offered to resign but the cacophonic refrain of loyal courtiers pleading with her to stay put, till Rahul Gandhi is ready again, carried the day. After two ignominious Lok Sabha defeats, marginalisation in several states, and failure to construct a cogent national political narrative, Congress’s perseverance with the Gandhi family is befuddling.

The logic of earlier years that the family stabilises the fissiparous Congress has unravelled. 2014 and 2019 are grim reminders that Congress has ceased to be a viable national political alternative. The Gandhis holding a rump outfit together may suit the last remaining influential regional chieftains like Ashok Gehlot, Amarinder Singh and Bhupesh Baghel whose voices will carry more weight. But it won’t help the party return to national reckoning, single-handedly or at the head of a coalition of like-minded, moribund regional outfits. Nothing in the past six years shows the Gandhis capable of dogged grassroots struggle or organisational genius that can revitalise Congress.

Having outlived their utility but not their clout in Congress a decent, astute course would require the Gandhis to completely step aside and let the party elect a new president. The president shouldn’t be reduced to a puppet or proxy, as this creates the convenient feedback loop for a Gandhi return. For fear of inviting dissidence against themselves Gehlot, Amarinder and Baghel can never speak against the “high command”. The charge that anyone criticising the Gandhis colludes with BJP is laughable. The status quo cements BJP’s dominance even as India needs a strong national opposition party, an absence tellingly felt in Parliament and in the polarising themes of this tumultuous period.

If Congress is serious about 2024, rebuilding cannot await another Rahul failure. Public perception believes the party works for the Gandhis, not vice versa. The orchestrated chorus of coteries reaffirming loyalties without broaching the party’s decline is juicy fodder for BJP’s powerful campaign machinery, that focusses on dynasty overtaking nationalism as Congress’s primary credo. But the 23 who finally stood up indicates that those with stymied ambitions won’t stay quiet. Their display of spine will serve Congress well.

Date:25-08-20

New Age Of Reason

Technocracies have botched the human-nature nexus. We need science with ethics today

TOI Editorials

As harrowing as the current pandemic is, humankind has to consider that more and worse of these may lie ahead. Wildlife displacement and other ecological footprints of our species are wreaking such global warming as makes plausible storylines resembling the most fanciful fiction, like long-dormant viruses that killed Neanderthals, mammoths and woolly rhinos returning to life. The global disruption caused by Covid has only served a small sample of what climate change will do to us all unless we do something to restrain it.

Perhaps nothing less than a new age of enlightenment can rise to this challenge. In its last incarnation the great thinkers of the age were deeply engaged with the scientific questions of their time – Locke, Rousseau, Adam Smith etc. Gradually of course this trend gave way to disciplinary narrowness as science became more technical and specialised, and technocracies took the driving seat in many societies. But the perils of this kind of decision making are all around us today. Science needs a renewal of vows with values and a higher purpose.

Whether it is broader climate change or its immediate manifestations like the pandemic or the California wildfires or the Amphan super cyclonic storm which caused extensive damage in Bengal in May, several roots of the environmental crisis lie in a technocratic attitude towards nature, science and progress. Our humanist self needs to take back control instead. It’s a question of survival of our species. Of course it’s science which will give us the vaccine and other solutions as well. But from Nazi eugenics to unchecked emissions to China’s surveillance engine, it’s clear that without ethical guidance science can stumble badly. Today such big picture guidance needs to unite rationality with a collective humanity and even spirituality. At stake is pulling the planet back from a heated catastrophe.

People’s parties

Resumption of political activity, and restoration of statehood are a must in J&K

Editorial

Six mainstream parties of Jammu and Kashmir on Saturday vowed to work together for the restoration of its special status under the Indian Constitution. On August 5, 2019, the Centre hollowed out Article 370 and dismembered J&K into two Union Territories through a dubious legislative route. Saturday’s joint declaration is a reiteration of their Gupkar Declaration a day before the Centre’s move last year. Still, this signals a slow return of political activity in J&K which had been stalled for over a year. With leaders in jail and curbs on communication and gatherings, mainstream politics has been under lockdown even as militancy showed an uptick. Several leaders have since been released, but many still remain in detention, including former Chief Minister Mehbooba Mufti. Besides the PDP’s Ms. Mufti, the declaration was signed by NC president Farooq Abdullah, People’s Conference chief Sajad Lone, J&K Congress president G.A. Mir, M.Y. Tarigami of the CPI(M) and Muzaffar Shah of the Awami National Conference. They have said their “political activities will be subservient to the sacred goal of reverting to the status of J&K as it existed on 4th August 2019”. Regional parties, the J&KPM and the PDF, also supported the declaration.

The Centre’s Kashmir strategy apparently assumed that mainstream parties had no popular support and would wilt once the heavy restrictions on their leaders stayed long enough. It also tried, rather naively, that a new cadre of politicians could be raised and a dramatic change in political culture achieved through external stimulants. Defectors from the PDP and panchayat leaders who won in an election boycotted by most parties completely failed to build any alternative politics. The Kashmir policy has been a mix of reckless audacity and ignorance, laced with the BJP’s brand of unitary nationalism. Asymmetric power sharing with several regions and the Centre has been critical to the formation and stability of the Indian Union. The current government itself, which is ostensibly opposed to special arrangements, negotiated on one with Naga rebels. The Centre has also reiterated there would be no alteration in any of the existing arrangements in the Northeastern region. In the case of J&K, the mainstream parties with deep social roots have always welded the region close to India. The BJP and the Centre sought to delegitimise them all as ‘soft separatists.’ They were immobilised and rendered vulnerable before their own people. These moves undermined all elementary principles of democracy and federalism, but also impaired what the Centre claimed it was doing — closer integration of J&K with India. There is a need for immediate course correction. J&K’s statehood must be restored and political activities should be freely allowed, for a start.

Date:25-08-20

India does need a Fiscal Council

Though it is not a silver bullet, it is an important institution needed to complement the rule-based fiscal policy

M. Govinda Rao was Member, Fourteenth Finance Commission, and former Director, National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi, India.

The fiscal situation in India has been under severe stress even before COVID-19 and the novel coronavirus pandemic has only worsened it. The fiscal deficit of the Centre in 2019-20 as estimated by the Controller General of Accounts (CGA) was 4.6%, 0.8 percentage point higher than the revised estimate. For the current year, even without any additional fiscal stimulus, the deficit is estimated at about 7% of GDP as against 3.5% estimated in the Budget due to a sharp decline in revenues. The consolidated deficit of the Union and States could be as high as 12% of GDP and the overall debt could go up to 85%. When off Budget liabilities are considered, the situation looks even more alarming.

While the prevailing exceptional circumstance warrants loosening of purse strings, it is necessary that the government must return to a credible fiscal consolidation path once the crisis gets over.

Need for transparency

Besides large deficits and debt, there are questions of comprehensiveness, transparency and accountability in the Budgets. The practice of repeated postponement of targets, timely non-settlement of bill payments and off Budget financing to show lower deficits has been common. The report of the Comptroller and Auditor General (CAG) of India in 2018 on the compliance of the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act for 2016-17, highlights various obfuscations done to keep the liabilities hidden.

These include special banking arrangements for covering arrears of fertilizer subsidy, issuing short-term bonds, unsecured loans and borrowing from the National Small Savings Fund (NSSF) by the Food Corporation of India towards meeting food subsidy and its arrears, financing irrigation projects from the Long Term Irrigation Fund (LTIF) created by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), and financing of railway projects through borrowings from the Indian Railway Finance Corporation (IRFC) are just some examples. We are familiar also with the cases of the Life Insurance of Corporation of India buying out the Industrial Development Bank of India and the Power Finance Corporation buying out the Rural Electrification Corporation (REC) and remitting the money to the government as disinvestment proceeds.

In order to make the Budgets comprehensive, transparent and accountable, the 13th Finance Commission recommended that a committee be appointed by the Ministry of Finance which should eventually transform itself into a Fiscal Council to “…, conduct an annual independent public review of FRBM compliance, including a review of the fiscal impact of policy decisions on the FRBM roadmap” (Paragraph 9.65). The FRBM Review Committee too made a similar recommendation underlining the need for an independent review by the Finance Ministry appointing the Council.

The problem is that a Council created by the Finance Ministry and reporting to it can hardly be expected to be independent. Therefore, the 14th Finance Commission recommended the establishment of an independent Fiscal Council which should be appointed by and reporting to Parliament by inserting a new section in the FRBM Act. Former Deputy Governor of the Reserve Bank of India, Viral Acharya, in his recent book, Quest for Restoring Financial Stability in India, also makes out a case for a bipartisan, independent Fiscal Council.

The mandate

A Fiscal Council is an independent fiscal institution (IFI) with a mandate to promote stable and sustainable public finances. Robert Hagemann (“How Can Fiscal Councils Strengthen Fiscal Performance?”. OECD Journal: Economic Studies, Vol. 1, 2011; p.76) defines a fiscal council as, “…a publicly funded entity staffed by non-elected professionals mandated to provide nonpartisan oversight of fiscal performance and/or advice and guidance — from either a positive or normative perspective — on key aspects of fiscal policy”. These institutions assist in calibrating sustainable fiscal policy by making an objective and scientific analysis.

First, an unbiased report to Parliament helps to raise the level of debate and brings in greater transparency and accountability. Second, costing of various policies and programmes can help to promote transparency over the political cycle to discourage populist shifts in fiscal policy and improve accountability. Third, scientific estimates of the cost of programmes and assessment of forecasts could help in raising public awareness about their fiscal implications and make people understand the nature of budgetary constraint. Finally, the Council will work as a conscience keeper in monitoring rule-based policies, and in raising awareness and the level of debate within and outside Parliament.

Diverse role, more acceptance

According to the International Monetary Fund (IMF), there were 36 countries with IFIs in 2014 and more have been established since. While most of the IFIs are in advanced countries, emerging economies too have also shown growing interest in them. Although their common agenda has been to function as watchdogs, there is considerable diversity in their structure and functions. The important tasks of these IFIs include: independent analysis, review and monitoring and evaluating of government’s fiscal policies and programmes; developing or reviewing macroeconomic and/or budgetary projections; costing of budget and policy proposals and programmes; and presenting policy makers with alternative policy options. Over the years, monitoring compliance with fiscal rules and costing policies and programmes have become major tasks of these councils.

The OECD (2013) has documented the important principles needed for successful fiscal councils under nine broad heads and these are: local ownership; independence and non-partisanship; mandate; resources; relationship with legislature; access to information; transparency; communication and external evaluation. These principles are important, ensure autonomy, being unbiased, transparency, and effective and accountable Councils.

How effective have these institutions been? A study by the IMF (“The Functions and Impact of Fiscal Councils”, July 2013), documents that the existence of IFIs is associated with stronger primary balances; countries with IFIs tend to have more accurate macroeconomic and budgetary forecasts; IFIs are likely to raise public awareness and raise the level of public debate on fiscal policy. Case studies in Belgium, Chile and the United Kingdom show that IFIs have significantly contributed to improved fiscal performances.

In Belgium, the government is legally required to adopt the macroeconomic forecasts of the Federal Planning Bureau and this has significantly helped to reduce bias in these estimates. In Chile, the existence of two independent bodies on Trend GDP and Reference Copper Price has greatly helped to improve Budget forecasts. In the U.K., the Office for Budget Responsibility has been important in restoring fiscal sustainability. Cross-country evidence shows that fiscal councils exert a strong influence on fiscal performances, particularly when they have formal guarantees of independence.

The final word

When the markets fail, governments have to intervene. What do we do when the governments fail? It is here that we need systems and institutions to ensure checks and balances. In that respect, a Fiscal Council is an important institution needed to complement the rule-based fiscal policy. Of course, it is not a ‘silver bullet’; if there is no political will, the institution would be less effective, and if there is political will, there is no need for such an institution.

That is also true of the FRBM Act. While we cannot state that the FRBM Act has been an unqualified success, it has also not been an abject failure either. The counterfactual will show that things would have been much worse without it, and it has helped to raise the awareness of government, legislators and the public at large. Similarly, the Fiscal Council will help in improving comprehensiveness, transparency and accountability.

जगहंसाई कराती कांग्रेस

संपादकीय

कांग्रेस कार्यसमिति ने एक बार फिर यह तय किया कि सोनिया गांधी को ही पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बने रहना चाहिए। इस समिति ने एक साल पहले भी यही तय किया था। यह केवल ‘नौ दिन चले अढ़ाई कोस’ वाली कहावत को चरितार्थ करना ही नहीं, यथास्थिति कायम रखने के पक्ष में सहमति जताना भी है। इसका यह भी अर्थ है कि राहुल गांधी बिना कोई जिम्मेदारी संभाले पार्टी को पहले की तरह पिछले दरवाजे से संचालित करते रहेंगे। शायद सोनिया गांधी भी यही चाहती हैं, अन्यथा वह अपना पद छोड़ने के फैसले पर अडिग रहतीं। हैरानी नहीं कि उनकी ओर से अपना पद छोड़ने की पेशकश महज इसलिए की गई हो ताकि कांग्रेसी नेताओं का जो खेमा राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने के विरोध में है वह पुरानी व्यवस्था कायम रखने यानी उनके अंतरिम अध्यक्ष बने रहने पर सहमत हो जाए। आखिरकार ऐसा ही हुआ, लेकिन इससे तो कांग्रेस की जगहंसाई ही हुई। आखिर इससे हास्यास्पद और क्या हो सकता है कि नेतृत्व के मसले को हल करने के लिए बैठक बुलाई जाए और उसमें उसी नतीजे पर पहुंचा जाए जिस पर एक साल पहले पहुंचा गया था? यदि नेतृत्व के मसले को हल ही नहीं करना था तो फिर कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई ही क्यों गई?

यह समझ आता है कि कांग्रेस का गांधी परिवार के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन आखिर इसका क्या मतलब कि परिवार ही यह तय न कर पाए कि पार्टी की कमान किस सदस्य को सौंपी जाए? क्या इस असमंजस का कारण यह है कि पार्टी नेताओं का एक गुट राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं? जो भी हो, यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि सोनिया गांधी उस वक्त का इंतजार कर रही हैं जब पार्टी के सभी प्रमुख नेता एक स्वर से यह मांग करने लगें कि राहुल गांधी के फिर पार्टी अध्यक्ष बने बगैर कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। मुश्किल यह है कि ऐसा होना आसान नहीं, क्योंकि पार्टी की गुटबाजी सबके सामने आ गई है। कांग्रेस का एक खेमा जिस तरह यह साबित करने में लगा हुआ है कि पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी की हां में हां मिलाने से इन्कार करके भाजपा के मन मुताबिक काम कर रहे हैं उससे यही पता चलता है कि सोनिया और राहुल समर्थक नेताओं के बीच अविश्वास की खाई और गहरी हो गई है। चूंकि दोनों ओर से तलवारें खिंच गई हैं इसलिए आने वाले दिनों में यह खाई और अधिक गहरी ही होनी है। आखिर इस हालत में कांग्रेस रसातल की ओर नहीं जाएगी तो किस ओर जाएगी?

Date:25-08-20

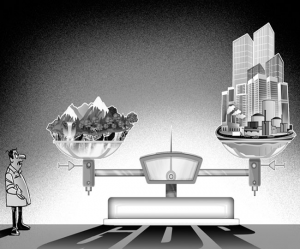

संभव है पर्यावरण रक्षा संग आर्थिक विकास

पर्यावरण रक्षा कानून पर और सख्ती होनी चाहिए जिससे अमीरों और उनकी पूंजी का पलायन बंद हो जन स्वास्थ्य में सुधार हो।

भरत झुनझुनवाला ( लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं )

केंद्र सरकार ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना यानी ईआइए नोटिफिकेशन में कई संशोधन प्रस्तावित किए हैं, ताकि देश के आर्थिक विकास में पर्यावरण का अड़ंगा कम हो जाए। नि:संदेह उद्योगों को लगाने, हाईवे आदि के निर्माण में अनावश्यक अवरोधों को दूर करना चाहिए, लेकिन यदि हमारा पर्यावरण संरक्षित नहीं होता तो जीडीपी घटती भी है। बीते कुछ अर्से में तमाम देसी उद्यमी और निवेशक अपनी पूंजी लेकर विदेश पलायन कर गए। उनकी शिकायत थी कि देश का पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। यदि देश में वायु और ध्वनि प्रदूषण के साथ साफ पानी का अभाव हो तो पर्यटक भी कम आते हैं। तमाम अद्वितीय पर्यटन स्थलों के बावजूद हम पर्याप्त संख्या में पर्यटकों को आर्किषत नहीं कर पा रहे हैं।

यह भी विचारणीय है कि क्या सभी परियोजनाओं से आर्थिक विकास होता है? मैंने उत्तराखंड में देवप्रयाग पर कोटलीभाल जल विद्युत परियोजना का आकलन किया तो पाया कि इस परियोजना को लागू करने से देश की जीडीपी घटेगी। परियोजना से लाभ 155 करोड़ रुपये प्रति वर्ष, जबकि पर्यावरण की हानि का आर्थिक मूल्य 931 करोड़ रुपये था। पर्यावरण की हानि में नदी द्वारा लाई जा रही गाद के रुकने के कारण गंगासागर का कटाव तो है ही, पानी की गुणवत्ता में गिरावट के कारण जन स्वास्थ्य पर प्रभाव, परियोजना की झील से उत्सर्जित होने वाली मीथेन गैस से ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभाव, जंगल कटने से जैव विविधिता पर असर और नदी के प्राकृतिक सौंदर्य के नष्ट होने के कारण जनता को मिलने वाले आनंद जैसे नुकसान भी शामिल हैं।

हमें जानना चाहिए कि प्रत्येक परियोजना से जीडीपी नहीं बढ़ती। वर्तमान में जीडीपी शिथिल होने के पीछे नुकसानदेह योजनाओं को लागू करना भी है। ऐसी परियोजनाओं को रोकने के लिए पर्यावरण कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है। पर्यावरण कानून में व्यवस्था की जानी चाहिए कि परियोजना के कुल लाभ और हानि का निष्पक्ष आकलन हो और केवल उन परियोजनाओं को ही स्वीकृति दी जाए जो वास्तव में आर्थिक विकास में योगदान देती हों। पर्यावरण कानून को त्वरित गति से लागू करने की भी जरूरत है, जिससे लाभप्रद परियोजनाओं में पर्यावरण के नाम से अनावश्यक अड़ंगा न लगे। फिलहाल पर्यावरण प्रभाव का आकलन करने के लिए किसी संस्था को ठेका दिया जाता है। इससे ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ वाली स्थिति बनती है। पर्यावरण प्रभाव आकलन संस्थाएं कार्यदायी संस्था के हित में ही आकलन करती हैं और तमाम दुष्प्रभावों को छुपा जाती हैं। देश को पता ही नहीं चलता कि कोटलीभाल जैसी परियोजनाओं से जीडीपी बढ़ेगी या घटेगी? सरकार को ईआइए के लिए एक अलग आयोग गठित करना चाहिए, जो अपने आकलन को बिना कार्यदायी संस्था के हस्तक्षेप के कराए।

अपने देश में यदि एक बार पर्यावरण स्वीकृति मिल जाती है तो वह आजीवन वैध रहती है। अमेरिका में जलविद्युत परियोजनाओं को 30 वर्ष के लिए स्वीकृति दी जाती है। 30 वर्ष बाद उन्हें नए सिरे से स्वीकृति लेनी होती है, क्योंकि परिस्थितियों में परिवर्तन होते रहते हैं। किसी परियोजना में निवेशक को एक अवधि के बाद पूरा लाभ मिल जाता है। इस अवधि के बाद यदि परियोजना को बंद कर दिया जाए तो कार्यदायी संस्था को कोई हानि नहीं होती, जैसे बिल्डर को फ्लैट बेचने के बाद सोसाइटी छोड़ने में नुकसान नहीं होता। हमें भी आजीवन स्वीकृति को निरस्त करना चाहिए। पर्यावरण स्वीकृति को फास्ट ट्रैक करने की भी जरूरत है। कार्यदायी संस्थाओं को पर्यावरण स्वीकृतियां लेने में अत्यधिक समय लगता है। सरकार को चाहिए कि एक तरफ इन कानूनों को सख्त बनाए ताकि केवल वे परियोजनाएं स्वीकार हों जो वास्तव में जीडीपी बढ़ाती हैं। वहीं ऐसी व्यवस्था भी की जाए जिससे कार्यदायी संस्थाओं को दर-दर न भटकना पड़े।

तमिलनाडु में वेदांता की तांबा निर्माण फैक्ट्री को पर्यावरण कानून उल्लंघन करने के कारण बंद किए जाने से आज हमें तांबे का आयात करना पड़ रहा है। सच यह है कि यदि अदालतों ने वेदांता जैसी लाभप्रद परियोजना को बंद किया तो अन्य हानिप्रद परियोजनाओं को बंद करने की जरूरत नहीं समझी। पर्यावरण के मामले में अदालतों की भूमिका कुल मिलाकर सकारात्मक रही है, पर कुछ विसंगतियां दिखती हैं। वेदांता को गलती सुधारने के लिए कहना चाहिए था। मक्खी मारने के लिए हाथ नहीं काटते।

पर्यावरण के मामले में न्यायालयों द्वारा विलंब से निर्णय दिए जाने के कारणों पर भी सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। सरकार को देश के मुख्य न्यायाधीश से चर्चा करनी चाहिए, ताकि न्यायालय र्आिथक मामलों से संबंधित विवादों को जल्द सुलटाएं। यदि परियोजना पर अमल करना हो तो शीघ्र हरी झंडी दिखाई जाए। यदि बंद करना हो तो जल्द बंद करें। सरकार को एनजीटी, उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे वादों के निपटान में समय न लगे। कई न्यायालयों में स्वीकृत संख्या में जजों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। यह कमी सरकार और न्याय व्यवस्था, दोनों तरफ से है। न्यायालयों को अपने कार्य दिवसों में भी वृद्धि करनी चाहिए। एक अध्ययन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट वर्ष में 190 दिन, हाईकोर्ट 232 दिन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 244 दिन ही काम करते हैं। इतनी छुट्टियों का औचित्य नहीं है। सभी न्यायालयों को कम से कम 280 दिन काम करना चाहिए। इन्हें जो अतिरिक्त छुट्टियां दी जा रही हैं, उन पर अंकुश लगाना चाहिए। जीडीपी बढ़ने का सही फार्मूला है कि पहले परियोजनाओं का सही एवं निष्पक्ष आकलन हो फिर उन्हें त्वरित गति से लागू किया जाए।

हमें इस भ्रम से निकलना होगा कि पर्यावरण आर्थिक विकास में अवरोध है। वास्तव में पर्यावरण की रक्षा और आर्थिक विकास साथ-साथ चलते हैं। समस्या सिर्फ यह है कि सरकार और न्यायालय, दोनों की धीमी कार्यशैली के कारण सामान्य कार्य में भी अधिक समय लगता है जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ती है। हमें सरकारी और न्यायालयों की कार्यविधि में सुधार करना चाहिए। साथ ही पर्यावरण रक्षा कानून पर और सख्ती होनी चाहिए, जिससे अमीरों और उनकी पूंजी का पलायन बंद हो, जन स्वास्थ्य में सुधार हो, बीमारियों के इलाज में कम खर्च हो और पर्यटन के माध्यम से जीडीपी में वृद्धि हो सके।

छोटे बांधों में बाढ़ काल

सुविज्ञा जैन

देश में जगह-जगह बाढ़ से तबाही मची है। बारिश के दिनों में हर साल यही मंजर रहता है। यानी बाढ़ को अब प्राकृतिक आपदा कहना बंद कर देना चाहिए। यह सीधे-सीधे जल प्रबंधन का मामला है। अगर सामान्य बारिश में भी कई जगह बाढ़ आने लगे तो कुप्रबंधन कहना ही वाजिब होगा। मामला सिर्फ बाढ़ तक ही सीमित नहीं है। बारिश के छह-आठ महीने बाद देश पानी की भारी किल्लत यानी सूखा झेलने लगा है। पिछले कुछ साल के अनुभव हैं कि जिस साल सामान्य या उससे ज्यादा बारिश हुई, उस साल भी देश के बड़े भूभाग में सूखा पड़ा। जल प्रबंधन में खोट की इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है?

बहरहाल, यह समय मानसून का है। हाल-फिलहाल हम बाढ़ से परेशान हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई शहर जल भराव जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। वहां पानी निकासी के लिए भारी मशक्कत की जा रही है। इन सब कामों पर खासी रकम खर्च हो रही है। जान-माल का जो नुकसान हो रहा है, सो अलग। ऐसे में यह सवाल बार-बार उठता है कि क्या वाकई बाढ़ से बचाव का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। बेशक मानसून के पहले जगह-जगह बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन के पहले चरण के काम किए जाते हैं। यह इस बात का भी सबूत है कि हमें पहले से पता होता है कि कौन से इलाके बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं। सरकारी विभागों को पहले से यह भी पता होता है कि बारिश का पानी कहां से होकर गुजरेगा और कितना पानी बहेगा। तो फिर बाढ़ का स्थायी समाधान संभव क्यों नहीं है? इसका जवाब है- बिल्कुल संभव है। यह बात जल विज्ञानी भी दशकों से समझते और समझाते आए हैं। इस पर तो कोई विवाद ही नहीं है कि वर्षा जल का भंडारण करने से बाढ़ और सूखे दोनों का प्रबंधन यानी समाधान होता है। इस वक्त बात क्योंकि बाढ़ की है, इसलिए उसी नजरिए से इस पर रोशनी डालना उचित होगा।

गौर कर लेना चाहिए कि जितनी बारिश सौ साल पहले हो रही थी, कमोबेश उतनी ही बारिश आज होती है। देश की धरती पर औसतन 120 सेंटीमीटर पानी पहले भी बरसता था और आज भी देश में वर्षा का स्तर कमोबेश यही है। बस फर्क यह आया है कि सत्तर साल पहले आबादी एक चैथाई थी, जो अब चार गुनी हो चुकी है। उसी हिसाब से बसावट बढ़ गई। और यह इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां भी बसाबट हो गई, जहां नदियां या नाले उफन कर बहा करते थे। शहरों में नगर नियोजन के सारे नुक्ते ताक पर रख कर जो कुछ हुआ और हो रहा है, उसके बाद कई महानगर अगर बाढ़ से घिरने लगे हों तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

साधारण सा ज्ञान है कि हर संकट के समाधान दो प्रकार के होते हैं- फौरी और स्थायी। बाढ़ के फौरी समाधान यानी बाढ़ राहत जैसे उपाय तो हो ही रहे हैं और ऐसा हर साल होता है। सरकार को हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए सोच-विचार कम ही होता दिखता है। अच्छा हो, बाढ़ के इन्हीं दिनों में स्थायी समाधान पर सोच-विचार शुरू हो जाए।

अगर मान लिया जाए कि बाढ़ जल प्रबंधन का ही मामला है, तो यह मान लेने में भी हिचक नहीं होना चाहिए कि देश में जल भंडारण क्षमता बढ़ाए बिना बाढ़ से निजात मिल नहीं पाएगी। समयसिद्ध अनुभव भी है और जलविज्ञानी भी बताते हैं कि जहां पानी बरस रहा है उसके आसपास ही उसका भंडारण कर लिया जाए, तो बरसाती नालों के जरिए नदियों में ज्यादा पानी नहीं पहुंच पाता। छोटी-छोटी नदियों के पानी को अगर जलाशय में रोक कर रख लिया जाए, तो वे आगे बड़ी नदियों में बाढ़ आने का अंदेशा कर कर देती हैं।

देश के ज्यादातर नगर-महानगर जरा-सी बारिश में बाढ़ से घिरने लगे हैं। नगर नियोजन के नुक्तों की अनदेखी करके बढ़ते चले शहरों-महानगरों की समस्या अब भले असाध्य हो चुकी हो, लेकिन भविष्य के नियोजन में सतर्कता बरतना कौन-सा मुश्किल काम है! वैसे उन समस्याग्रस्त यानी बाढ़ प्रवण महानगरों के लिए भी जल भंडारण प्रबंध चमत्कारी असर पैदा कर सकता है। वैसे भी ज्यादातर शहर और महानगर पानी की किल्लत से जूझते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें भी आगे अपने जलग्रहण क्षेत्र में बरसे पानी को रोक कर रखने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। प्राचीन काल में राजधानियों में तालाबों या बड़े-बड़े जलाशयों का निर्माण इसीलिए किया जाता था। इसलिए आज जो शहर और महानगर गलत नियोजन के शिकार होते जा रहे हैं, उनका उपचार या सुधार कितना संभव है, इस बारे में वास्तुकारों और नगर नियोजकों को सोचना होगा।

लेकिन इस बात पर दो राय नहीं हो सकती कि अगर देश में जल भंडारण का व्यवस्थित काम शुरू हो जाए तो वह बाढ़ को नियंत्रित करने का बहुत-सा काम निपटा देगा। सूखे के समय होने वाली पानी की किल्लत मिटेगी, वह अलग। इस सुझाव पर सोच-विचार से पहले हमें यह भी देखना होगा कि इस समय हमारी जल भंडारण की स्थिति है कैसी? देश में हर साल चार हजार अरब घनमीटर पानी बरसता है। इसमें से हम सिर्फ 257 अरब घनमीटर पानी को रोक कर रखने लायक बांध और जलाशय बना पाए हैं। देश में इस समय छोटे, मझोले और बड़े मिला कर करीब पांच हजार बांध या जलाशय हैं। लेकिन इन बांधों में कुल वर्षा का सिर्फ सात फीसद पानी ही रोक कर रखा जा जाता है। बाकी वर्षा जल में ज्यादातर पानी बाढ़ की तबाही मचाता हुआ वापस समुद्र में चला जाता है। नियंत्रित तरीके से या व्यवस्थित तरीके से इस पानी को रोक कर रख पाने में नाकामी के कारण ही बाढ़ भी आती है और बाद में सूखा भी पड़ता है। इसलिए क्या यह सोचा नहीं जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल को सुरक्षित तरीके से रोक कर कैसे रखा जाए? पिछले तीन दशकों में बांधों और जलाशयों का भारी विरोध किया जाता रहा। इन्हें नदियों के अस्तित्व और पर्यावरण को नुकसान का तर्क रखा गया। इस तरह के तर्क इतने जबर्दस्त तरीके से सामने आए कि सरकारें नए बांध और जलाशयों की बात करने से भी बचने लगीं। लेकिन अगर जल जीवन का पर्याय हो और जल भंडारण इतनी जरूरी चीज हो, तो क्या छोटे, मझोले और बड़े बांधों की जरूरत के बारे में नए सिरे से सोचना प्रासंगिक नहीं होगा?

सामान्य अनुभव है कि अब तक विरोध बड़े बांधों का होता रहा है। देश की उन प्रमुख नदियों पर जल संसाधन विकास परियोजनाओं का भी विरोध ज्यादा होता रहा है, जिनका सांस्कृतिक महत्त्व ज्यादा है। जबकि मझोले और छोटे बांधों का उतना विरोध होता नहीं दिखा। सहायक नदियों या उप सहायक नदियों पर बहुतेरी जल परियोजनाएं विरोध के अंदेशे से दूर रही हैं। इसीलिए आज भी सरकारों के पास कोई डेढ़ सौ अरब घनमीटर पानी को रोक कर रखने की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं या विचाराधीन हैं। लेकिन उन पर संजीदगी से काम होता नहीं दिखता।

जल विज्ञान में बांध की बस इतनी-सी परिभाषा है कि उसमें जल का भंडारण होता हो और उसमें नियमन के लिए दरवाजे लगे हों। यानी जब चाहे दरवाजे खोल कर पानी को आगे किसी नदी या खेतों तक पहुंचाया जा सकता हो। इस लिहाज से तो देश में पहले से मौजूद लाखों पुराने तालाबों को बांधों में तब्दील करना कौन-सी बड़ी बात होगी।

ताकि ऑनलाइन कारोबार में कोई बंदिश न रहे

राहुल मथान, अधिवक्ता एवं कॉरपोरेट सलाहकार

जब टिम बर्नर्स-ली ने वल्र्ड वाइड वेब (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू) का आविष्कार किया था, तब इंटरनेट सिर्फ विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में रखे कंप्यूटरों का एक नेटवर्क था। कई लोगों का मानना है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप (कोडिंग की भाषा) का इस्तेमाल करके विभिन्न कंटेंट के पेज को आपस में जोड़ने की ली की योजना ने ही सूचनाओं का यह संजाल बनाया है, जिस पर आज हम बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। हालांकि, बहस का विषय यह हो सकता है कि ली ने इंटरनेट को एक खुले और विकेंद्रीकृत तंत्र के रूप में आगे बढ़ाने की सोची थी, लेकिन यह उस तरह विकसित नहीं हो सका। असलियत में आज इंटरनेट कई मामलों में केंद्रीयकृत व्यवस्था है। अंतर्निहित ढांचे में बेशक कुछ भी नहीं बदला हो, लेकिन अब इंटरनेट पर हमारे सभी संपर्क कुछ बड़े मंचों के माध्यम से ही होते हैं। वही कंटेंट तक हमारी पहुंच बनाते हैं, व्यावसायिक गतिविधियों को पूरा करने में मदद करते हैं और एक-दूसरे के साथ हमारा बात-व्यवहार संभव बनाते हैं। नतीजतन, इन प्लेटफॉर्मों में हर किसी में ऐसे छिद्र बन गए हैं, जिनसे इंटरनेट पर जानकारियां रिसती रहती हैं, और हमें प्रभावित कर सकने वाली चीजों का अनुमान लगाने की उनकी समझ आकार लेती रहती है।

हालांकि, अलग नजरिया अपनाकर हम केंद्रीयकरण की इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। हाल ही में जारी बेकन प्रोटोकॉल का लक्ष्य भी यही है। इसके तहत ई-कॉमर्स करने वाली स्व-नियंत्रित वेबसाइटों को मुक्त व सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में सक्षम विकल्प के रूप में पेश करने की योजना है। अगर यह सोच परवान चढ़ती है, तो सभी आकार के व्यवसायों को यह लाभ मिल सकेगा कि वे दबदबा रखने वाले बड़े प्लेटफॉर्म का मोहताज बने बिना इंटरनेट के मूल मकसद का लाभ उठा सकें। बेकन प्रोटोकॉल दरअसल, नियमावली का एक ऐसा प्रारूप है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न व्यावसायिक उद्यमों द्वारा अपनी कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यह बाजार को सबके लिए खोल देता है। मसलन, यदि आप स्थानीय किराना दुकानदार हैं और डिजिटल दुनिया में अपनी उपस्थिति चाहते हैं, तो बेकन आपको ऑनलाइन कारोबार बढ़ाने और ऑर्डर लेने व ग्राहकों तक सामान पहुंचाने के लिए सेवा मुहैया करने वाले को खोजने में मदद कर सकता है। बेकन प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन की परतें इस सलीके से खोलता है कि ग्राहकों की खोज, आपूर्ति और वितरण जैसे सभी व्यावसायिक लेन-देन एक मानकीकृत व्यवस्था से पूरे होते हैं। इसमें डेवलपर्स उपभोक्ताओं के अनुभव को इस कदर सर्वोपरि रखता है कि उपभोक्ता व सेवा मुहैया करने वाले, दोनों की जरूरतें पूरी हो सकें।

यहां यह भ्रम हो सकता है कि कहीं बेकन एक नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो नहीं है। ऐसा कतई नहीं है। यह ई-कॉमर्स वाली कोई वेबसाइट नहीं है। इसके उलट, यह ऐसा डिजिटल मचान बन सकता है, जिस पर उत्पाद व सेवा मुहैया करने वाले लोग सूचनाओं का आदान-प्रदान व उपयोग करने में सक्षम और मुक्त व्यावसायिक मॉड्यूल बना सकते हैं। यह ऐसा तंत्र होगा, जिससे सभी लाभान्वित होंगे और जिस पर सभी अपना योगदान कर सकेंगे। यह व्यावसायिक सेवा की पेशकश करने और उसे डिजिटल रूप में सुलभ बनाने का वादा करता है। हालांकि, बुनियादी ई-कॉमर्स ढांचा बनने के लिए, जिसकी उम्मीद की भी गई है, इसे मौजूदा व्यवसायों को इसके लिए राजी करना होगा कि वे अपनी सेवाओं में निहित सूचनाएं अन्य बेकन प्रदाताओं के साथ साझा करें।

जब तक कि अधिकाधिक संख्या में लोग इसके साथ नहीं जुड़ते हैं, कई इस पर भरोसा करने से बचेंगे। वे इस नए विचार को अपनाने या इस पर दांव खेलने की बजाय अपनी वेबसाइट या जमे-जमाए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वास करेंगे। फिर भी, मेरा यह मानना है कि अगर कोई ऐसा देश है, जहां यह आइडिया जड़ जमा सकता है, तो वह भारत है। हम विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या-केंद्रित प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। अतीत का हमारा यही अनुभव है। ऐसा करना इसलिए भी मुमकिन है, क्योंकि अपने यहां दुनिया के बड़े-बड़े डिजिटल मंचों की मजबूत उपस्थिति के बावजूद एक बड़ी आबादी अब भी इन सबसे दूर है।