25-06-2024 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date: 25-06-24

Date: 25-06-24

Lithium & More

Syncing mining and battery tech R&D crucial to India’s Atmanirbhar goals

TOI Editorials

In mixed progress for India’s battery tech ecosystem, Chhattisgarh’s Korba district has seen one block of lithium move to the auctions stage and another block showing promising deposits of the mineral. This comes after setbacks such as the cancellation of auctions for the lithium block in J&K’s Reasi district due to insufficient investor interest, and shelving of exploration plans in Manipur’s Kamjong district due to local resistance. But if India is to emerge as a top player in sunrise manufacturing sectors such as electric vehicles (EVs) and consumer goods, it has to get ahead in the battery game, lithium-ion and others.

Lithium-ion challenge | In2022,China accounted for as much as 77% of global lithium-ion battery production capacity. Beijing is projected to retain this dominance even in 2027. It’s on the strength of this lithium-ion battery manufacturing capacity that the Chinese are looking to dominate the global EV market. India is way behind here. If it’s not to remain dependent on Chinese suppliers, it must ramp up its own lithium-ion battery production base or look for alternatives.

Poor technical depth | India also faces handicaps such as underdeveloped mineral reporting standards. This leads to figures for mineral reserves for several blocks being inconclusive, hindering investments. Plus, most of the lithium found in India is in the form of hard rock granites and pegmatites, making it difficult to extract the mineral.

Alternatives on anvil | There are other battery options too, but they need significant R&D. Metal-air batteries use atmospheric oxygen and metals such as aluminium, zinc and iron. They can be a lightweight, budget-friendly, and recyclable but non-rechargeable, option. Then, China is heavily investing in cheaper sodium batteries. For India to follow suit, it has to heavily invest in battery research and line up appropriate mining industry tech and processes. That’s the only way India can emerge as an alternative battery hub to China.

Nicobar triangle

Without consultations, Centre should not embark on infrastructure project

Editorial

The Union Tribal Affairs Ministry will be looking into the forest clearance paperwork of the ₹72,000-crore infrastructure project on Great Nicobar Island, a major initiative of the National Democratic Alliance (NDA) government, Tribal Affairs Minister Jual Oram told this newspaper. This is a significant step for the government, in its third term, as it brings to the surface the contentious and difficult choices that governments face while addressing the trilemma of infrastructure development, preserving pristine biodiversity respect and, being sensitive to the rights of the indigenous inhabitants, and tribals. The Great Nicobar Project involves developing a trans-shipment port, an international airport, township development, and a 450 MVA gas and solar-based power plant on the island. The project area is expected to cover over 130 sq. km. of pristine forest, and has been accorded a stage-1 environmental clearance — one of the mandatory prerequisites — by an expert committee. The government told Parliament in August 2023 that 9.6 lakh trees could be felled and ‘compensatory afforestation,’ for the loss of this unique rainforest ecosystem, had been planned, thousands of kilometres away, in the vastly different ecological zone of Haryana. The Galathea Bay in the Nicobar islands hosts multiple rare species including the leatherback turtle, and the project imperils their future.

The government contends that its motive is to leverage the strategic location with the Great Nicobar Island located only 90 km away from the western tip of the Malacca Strait, an important shipping route between the Indian Ocean and the South China Sea. However, critics and some of the government’s policy advisers suggest that tourism is a key imperative for the exercise. The Environment Ministry, which is a regulator of environmental policy, has opted to be secretive about the project. Details on the environmental clearance process and the appraisal process, usually a public document, have been kept under wraps. There also seems to be haste on the part of the island administration to proceed while ignoring the rights of the local tribes — the Shompen in particular — regarding consent. The National Commission for Scheduled Tribes, a constitutional body, has demanded an explanation from the district administration on these grounds. The National Green Tribunal had tasked a committee, headed by the Secretary of the Environment Ministry, to submit a report on the approval of forest clearances. This too is not public. Without transparency, it would be foolhardy for the government to attempt such a massive upheaval of the islands and it should, with its new mandate, immediately correct course.

Date: 25-06-24

The Court spells the way in Himalaya’s development

Aspirations for growth and development in the Indian Himalayan Region need to be aligned with science and the rights of people and nature

Archana Vaidya, [ a natural resource management/ environmental law consultant and a Governing Council member of the Sustainable Development Forum, Himachal Pradesh ]

It is a well-established fact that the Indian Himalayan Region (IHR) is both India’s water tower and also the critical provider of invaluable ecosystem goods and services. Despite this understanding, there has always been dissonance between the special development needs and the development model being pursued in the IHR. As the economy of the region is dependent on the health and the well-being of its natural resources, plundering the same in the name of development will inevitably and surely lead the IHR towards its economic ruin.

In view of some of the recent judgments of the Supreme Court of India, we seem to be headed towards a more robust rights-based regime where sustainable development would be a fundamental right. The tone and tenor of the Court’s judgments highlighting the competing rights of people and nature are a clear sign of the direction in which the development versus environment debate in India is headed. In State of Telangana and Others vs Mohd. Abdul Qasim (Died) Per Lrs, the Court had said that the need of the hour is to adopt an ecocentric view of the environment, where nature is at the core. The Court said, “Man being an enlightened species, is expected to act as a trustee of the Earth…The time has come for mankind to live sustainably and respect the rights of rivers, lakes, beaches, estuaries, ridges, trees, mountains, seas and air…. Man is bound by nature’s law.”

A model of destruction

According to this approach, nature is not an object of protection but a subject with fundamental rights, such as the right to exist, to survive, and to persist and regenerate vital cycles. The current development model being pursued in the IHR is in total contravention of this approach. We are witnessing a ‘bumper crop’ of hydroelectric power stations on the rivers and streams in the IHR, without any care for the rights of these rivers and streams. There is a reckless widening of existing hill roads to four lanes in the name of development — in any case, these roads are getting washed away in many places in the IHR every time a river is in spate.

A post-disaster need assessment report by the National Disaster Management Authority on the floods in 2023 in Himachal Pradesh identified, unsurprisingly, rampant construction in violation of norms, regulations (and even court orders in many cases) right on river beds and flood plains, on the steep slopes, in seismic zones, in landslide-prone areas and the loss of green cover as the reasons for the disaster. The Teesta dam breach in Sikkim and the monsoon floods and landslides in Himachal Pradesh — both events in 2023 — are a stark reminder of the havoc our development model is causing to the environment, ecology and communities, especially in the mountains. The mountains, climate, forests, rivers, air and land all are crying for their right to survive in the IHR. In whatever approach we choose to adopt, whether ecocentric or anthropocentric, there is a need to align aspirations for growth and development in the IHR with the science and the rights of both people and nature.

Intersectionality of rights

In another matter of public interest litigation (PIL) titled Ashok Kumar Raghav vs Union of India and Ors., the Supreme Court asked the central government and the petitioner to suggest a way forward so as to enable the Court to pass directions on the carrying capacity of the Himalayan States and towns. In the case of the Great Indian Bustard, the Court has recognised the right of the people of this country to be free from the adverse impacts of climate change. Unfortunately the Court’s verdict in the Great Indian Bustard case is being interpreted in a very narrow sense — as if the Court has given a clean chit to all renewable energy projects over and above the concerns for biodiversity or any other right that might get compromised. The Court is not only cognisant but also committed to the conservation of species and has underscored the importance of taking proactive measures “not reactive” to protect the Great Indian Bustard. The Court modified the previous order where a blanket ban was imposed on a very large area despite the report of the Wildlife Institute of India, which had identified 13,663 square kilometres as the “priority area”, and the rest as “potential areas” and as “additional important areas” for the Great Indian Bustard. The Court has explained in the judgement the non-viability of underground power transmission lines.

In fact, the Court has explained in detail, with examples of many international and national obligations, to explain the intersectionality between the fundamental rights enshrined in Articles 14 and 21, specifically, and human rights which include the right to development and the newly minted right to be able to adapt to climate change. The top court went on to say: “without a clean environment which is stable and unimpacted by the vagaries of climate change, the right to life is not fully realised… The inability of underserved communities to adapt to climate change or cope with its effects violates the right to life as well as the right to equality. The right to equality under Article 14 and the right to life under Article 21 must be appreciated in the context of the decisions of this Court, the actions and commitments of the state on the national and international level, and scientific consensus on climate change and its adverse effects”.

It is a given that unless infrastructure is sustainable and dependable, it cannot become the foundation for people’s pursuit of their developmental goals. Sustainability of infrastructure necessarily means that it is resilient to the adverse impacts of climate change and consequent disasters. This is essential to ensure equality, equity and equal access to people, to various opportunities all across the country — as is the mandate of Articles 14 and 21 of the Constitution. Disasters are also known to amplify social inequality as the poor are the worst hit and the most inadequately equipped to deal with the consequences. To pursue a path of sustainable development can also be said to be a fundamental right, as a natural corollary or an integral part or a sub-set of the right to be free from the adverse impacts of climate change. The state must honour this. Hopefully, the Court’s judgment is a much-needed nudge and serves as the basis for a legal framework for necessary course correction for development in general and in the IHR in particular.

Development and disaster resilience

While there is no denying that as we are a lower-middle income country with a large and young population, rapid development is India’s destiny. The interconnection between disasters and unregulated development has become increasingly pronounced and visible. The only way forward is for disaster management to be incorporated in development planning, both from a perspective of prevention and resilience. Our actions in the name of development, in total disregard of nature in most cases, is to be blamed for these unnatural disasters resulting from natural hazards. The development plans, policies and laws that underpin them too play a pivotal role in the making of these disasters. There is an urgent need for planning stage convergence of different authorities so that when there is a plan for any development, all concerns about disaster and climate resilience are also factored in, and the project reaches implementation stage only after the green signal in these areas. We need both development and disaster resilience. We also need science, policy and action to be in conformity with each other, in an integrated approach with the involvement of all including policymakers, planners, the scientific fraternity and communities.

In view of these judgments of the Supreme Court and also the new fundamental right to be free from the adverse impacts of climate change, it is now a fundamental right for people in general and of IHR in particular to have a development model that is sustainable and in sync with the carrying capacity of the IHR.

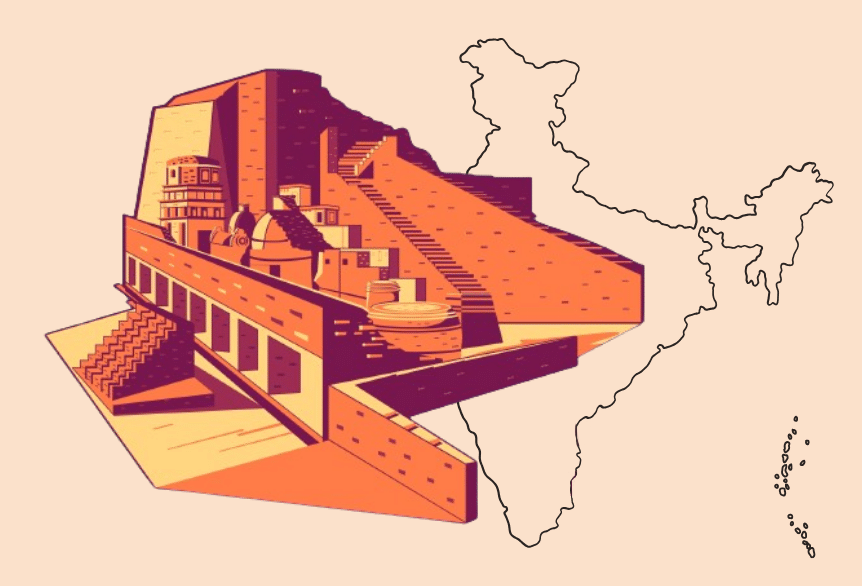

नालंदा से सीख लेने का समय

डॉ. रामानंद, ( लेखक सेंटर फार पालिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस से संबद्ध हैं )

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए कहा कि नालंदा केवल एक नाम नहीं, बल्कि भारत की पहचान और सम्मान का प्रतीक है। नालंदा की छवि एक ज्ञान केंद्र के रूप में भारत की पहचान को दर्शाती है, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से होती आई है और आज भी जारी है। नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वही विश्वविद्यालय है, जिसने भारत को ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित किया था।

यह नालंदा विश्वविद्यालय का ही प्रभाव था जिसने ‘विश्वगुरु’ जैसी उपाधि को जन्म दिया, जिसे प्राप्त करने के लिए भारत आज भी लालायित है। आज जब भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 आदि प्रयासों से देश की छवि को ज्ञान-विज्ञान और शोध के रूप में पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रही है, ऐसे समय में नालंदा विश्वविद्यालय के खोए गौरव की वापसी का प्रयास एक ऐतिहासिक क्षण बन जाता है।

यह भारत के उस सांस्कृतिक जागरण की याद दिलाता है, जिसकी चर्चा विश्लेषक लंबे समय से कर रहे हैं। इसका जलना केवल एक विश्वविद्यालय का जलना नहीं था, बल्कि भारत को जोड़ने वाली और भारत के ज्ञान को स्थापित करने वाली डोर का बिखर जाना था। यह विश्वविद्यालय हमें यह भी सिखाता है कि पुस्तकों को जलाकर ज्ञान को नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि ज्ञान लोगों की स्मृतियों में रहता है और किसी न किसी मोड़ पर उसका पुनरुत्थान संभव है। शर्त केवल इतनी है कि उस समाज के लोगों की जिजीविषा सशक्त होनी चाहिए, जो लगातार संघर्ष करते हुए स्मृतियों को सहेज सकें।

नालंदा विश्वविद्यालय 427 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। यह उस समय विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। इसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। आज जब इसकी पुनर्स्थापना हो रही है तो हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को उसके चरम पर उसके भवन और उसके संसाधनों ने नहीं, अपितु उसके शिक्षकों और विद्यार्थियों ने पहुंचाया था। तब राज्य का हस्तक्षेप इसके प्रशासन में न के बराबर था।

यह विडंबना ही कही जाएगी कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय वाले देश के विद्यार्थी आज शिक्षा के लिए अन्य देशों में जाने को मजबूर हैं। वह समाज जो एक समय ज्ञान आधारित कहलाता था, आज उसी देश के लोग सबसे अधिक संख्या में विश्व के अन्य देशों में पढ़ रहे हैं, बल्कि यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका एक प्रमुख कारण भारत में गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों की पर्याप्त संख्या का अभाव है।

इसके कारण न केवल भारत की अमूल्य मानव संपदा का दोहन हो रहा है, बल्कि कुछ आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में लगभग 50 अरब डालर दूसरे देशों में जा रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम केवल भवनों की पुनर्स्थापना पर ही ध्यान न दें, बल्कि ज्ञान और शैक्षणिक परिवेश को भी फिर से स्थापित करें, ताकि हमारे विद्यार्थी भारतीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रेरित हो सकें।

इस समय भारतीय शिक्षा परिदृश्य में चर्चा का प्रमुख विषय परीक्षाओं में होने वाली नकल और परीक्षाओं के परिणाम को प्रभावित करने वाले अन्य उपाय हैं। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में एक कानून भी पारित किया है, जिसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को रोकना है। पिछले कुछ दिनों से पेपर लीक होना और परीक्षा के दौरान नकल होना जैसी खबरें आम हो गई हैं, जिसके कुछ कारणों में से आनलाइन परीक्षा पर अत्यधिक निर्भरता और शैक्षणिक मानकों में गिरावट है।

ऑनलाइन परीक्षा ने जहां परीक्षा प्रक्रिया को आसान बनाया, वहीं नियामक संस्थानों की जिम्मेदारियों को कम कर दिया है। इसके कारण बिना यह समझे इस पर लगातार जोर दिया जाता रहा कि जमीन पर इसके प्रयोग को कैसे लिया जा रहा है। भारतीय समाज में शिक्षा को लेकर उत्साह तो है, लेकिन समाज शिक्षा की प्रक्रिया में ईमानदारी से भाग लेने के प्रति उतना उत्साही नहीं है जितनी उत्सुकता उसकी डिग्री और सर्टिफिकेट लेने में है।

इस रवैये के पीछे का एक प्रमुख कारण स्वयं शिक्षक हैं, जिन्होंने शिक्षा की पूरी प्रक्रिया को परीक्षा केंद्रित बना दिया है जबकि यह पाठ्यक्रम केंद्रित होनी चाहिए थी। देखा जाए तो आज हमारे शिक्षण संस्थानों का पूरा जोर परीक्षा लेने और सर्टिफिकेट देने पर हो गया है, जबकि अगर संस्थान पाठ्यक्रम निर्माण और उसके पालन पर ज्यादा ध्यान दें तो परीक्षा पर उनको बहुत अधिक कार्य नहीं करना होगा।

हालांकि हमारे संस्थान पिछले कुछ समय से ऐसा करने में लगातार असफल रहे हैं, जिसके कारण समाज में एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य किसी भी कीमत पर परीक्षा उत्तीर्ण करना रह गया है। इसके लिए उसे चाहे अपराध ही क्यों न करना पड़े। आज जब देश में पेपर लीक की घटनाएं और परीक्षा को प्रभावित करने वाले कुत्सित प्रयासों की शिकायतें लगातार आ रही हैं, तब हमें एक समाज के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को याद करना चाहिए।

चाहे वह नालंदा हो या आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इनके निर्माण और स्थापना में वहां के समाजों का भी प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने नैतिक मानकों का पालन किया और यह सुनिश्चित किया कि वहां के छात्र और अध्यापक भी उनका सही तरीके से पालन करें। कुल मिलाकर नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान भारतीय संस्कृति और शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक घटना है, लेकिन यह तभी सफल माना जाएगा, जब नालंदा और अन्य विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित होकर समाज को भी एक दिशा दे सकें।

Date: 25-06-24

Date: 25-06-24

आर्थिक नफा-नुकसान न हो लोक नीतियों का आधार

अरुण मायरा, ( लेखक हेल्पएज इंटरनैशनल के चेयरमैन हैं )

आधुनिक अर्थशास्त्र मानव मूल्यों और आर्थिक मूल्यांकन के बीच प्रतिस्पर्द्धा बनकर रह गया है। यह स्थिति दो वैचारिक समस्याओं के कारण उत्पन्न हुई है। इनमें एक है उपयोगितावादी सिद्धांत और दूसरा है मानव जीवन का आकलन करने वाली असंभवता। आर्थिक लागत-लाभ मूल्यांकन ने मानव मूल्यों को दूषित कर दिया है और यह लोक नीतियों एवं कानूनी प्रक्रियाओं में गुणात्मक गिरावट का कारण रहा है।

उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार एक अच्छी नीति अधिकतम लोगों के लिए लाभकारी होती है, मगर कुछ लोगों के लिए यह नुकसान का कारण भी बनती है। उपयोगितावादी नीतियां राजनीतिक रूप से लोकप्रिय होती हैं क्योंकि अधिकांश लोग इन्हें पसंद करते हैं।

उपयोगितावादी सिद्धांत वंचित लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं करती हैं और ऐसे लोगों की आवश्यकताएं आर्थिक वृद्धि के नाम पर कुचल दी जाती हैं। राजनीतिक एवं आर्थिक बहुसंख्यवाद स्वाभाविक साझेदार होते हैं। ज्यादातर लोग इस बात पर राजी हो गए कि जो लोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए हैं उनकी आवश्यकताओं पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं।

बहुसंख्यकवाद सिद्धांत चुनावी राजनीति के लिए अच्छा हो सकता है परंतु, यह लोकतंत्र का दायरा सीमित कर देता है। बहुसंख्य लोकतंत्र में न केवल बहुसंख्यक संपन्न रहते हैं बल्कि उन्हें यह भी समझा दिया जाता है कि वे स्वाभाविक रूप से भी बेहतर व्यक्ति होते हैं।

समाज में विभिन्न समुदायों को हुए कुल लाभ की गणना और नुकसान की थाह लेने के लिए नफा एवं नुकसान का सही आंकड़ा अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बिन्यामिन एपेलबाम ने ‘द इकनॉमिस्ट्स आवरः हाऊ द फॉल्स प्रोफेट्स ऑफ फ्री मार्केट्स फ्रैक्चर्ड आवर’ सोसाइटी में लिखा है कि लागत-लाभ विश्लेषण के इस्तेमाल ने पिछली शताब्दी में अर्थशास्त्रियों को नीति निर्धारण की जगह पर विराजमान कर दिया।

अर्थशास्त्री राजनीतिक नेताओं को नियमन के प्रभाव का मूल्यांकन करने और तार्किक निर्णय लेने में लागत-लाभ का विश्लेषण करने के लिए तैयार करने में सफल रहे। 1960 के दशक में अमेरिकी सरकार ने वियतनाम युद्ध में बरबाद हुए जीवन के मूल्यों के आगे अपनी शस्त्र प्रणाली की लागत का आकलन किया। वर्ष 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने सरकार को पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित आर्थिक लागत एवं लाभों का जायजा लेने के लिए कहा।

अर्थशास्त्र में सभी मात्राओं को अनिवार्य रूप से मौद्रिक मूल्य में परिवर्तित किया जाना चाहिए ताकि वे एक ही समीकरण में फिट बैठ जाएं। अर्थशास्त्र में सभी मानव समान महत्त्व के नहीं होते हैं। जो लोग अधिक आय अर्जित करते हैं और अधिक उपभोग करते हैं और अंततः आर्थिक वृद्धि में अधिक योगदान देते हैं वे अधिक मूल्यवान माने जाते हैं।

जब अमेरिका में एक न्यायालय ने वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले 15,000 लोगों के लिए मुआवजा राशि तय की तो उसने कहा कि भारतीय लोगों के जीवन का महत्त्व अमेरिकी लोगों के जीवन के महत्त्व का महज एक हिस्सा है क्योंकि वहां लोग बहुत कम कमाते हैं।

बुजुर्ग लोग युवाओं की तुलना में आर्थिक रूप से कम उत्पादक माने जाते हैं क्योंकि उनके जीवनकाल की बची शेष अवधि कम होती है। ऐसे लोगों का महत्त्व युवा लोगों की तुलना में कम होता है क्योंकि युवा अधिक लंबे समय तक अर्थव्यवस्था में योगदान दे पाते हैं। आर्थिक हालात में सुधार और चिकित्सा विज्ञान में प्रगति और जन्म दर में गिरावट से पूरी दुनिया में जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है।

कुछ युवा लोगों को अधिक बुजुर्ग लोगों का ख्याल रखना चाहिए। बुजुर्ग लोगों की उम्र बढ़ने के साथ ही उनके अधिक देखभाल की जरूरत पड़ती है और इसके लिए जरूरी आर्थिक संसाधनों का इंतजाम युवा करते हैं।

बुजुर्ग लोगों को दीर्घ अवधि तक पेंशन देने के लिए सरकार को युवा लोगों पर अधिक कर लगाना पड़ता है। आर्थिक संदर्भ में बुजुर्ग लोग समाज पर बोझ समझे जाते हैं मगर इस पर विचार नहीं किया जाता कि ऐसे लोग समाज में कई ऐसे योगदान देते हैं जिन्हें रुपये-पैसे में नहीं तौला जा सकता।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल में घोषणा की थी कि मानव समाज को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सुरक्षा पाने का अधिकार है। न्यायालय ने विलुप्तप्राय प्रजाति के पक्षियों के अधिकारों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा था। यह मामला पर्यावरणविदों ने जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए अक्षय ऊर्जा ढांचा लगाने वाली कंपनियों के खिलाफ उठाया था।

पर्यावरण अपरदन एवं जलवायु परिवर्तन कई रूपों (वायु प्रदूषण, चरम तापमान, सूखा, बाढ़ आदि) में मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसके कई कारण भी हैं। इनमें प्रमुख है आर्थिक विकास के लिए मानव द्वारा द्वारा प्रकृति का दोहन। उदाहरण के लिए खनन, औद्योगिक कृषि, और बड़े संयंत्र की स्थापना के क्रम में प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाता है।

जब कारण एवं प्रभाव दोनों ही अनगिनत हैं तो जिम्मेदारी तय करना संभव नहीं हो पाता है। न ही लागत-लाभ की गणितीय रूप से गणना हो सकती है। उदाहरण के लिए पापुआ न्यू गिनी में किसी बुजुर्ग महिला के जीवन का मूल्य अमेरिका के कोलोराडो में एक धनी परिवार में पैदा हुए शिशु की तुलना में कितना महत्त्वपूर्ण है?

सरकारी कामकाज प्रणाली में शक्ति

कानून समानता की गारंटी नहीं दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को आत्मसात किया था। संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की ताकि दुनिया के सभी देशों के लोगों को समान दर्जा मिल सके। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव लागू कराने के लिए शक्तिशाली देशों की भागीदारी से सुरक्षा परिषद का भी गठन किया गया।

मगर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75 वर्ष बाद भी गाजा में निर्दोष बच्चे उन देशों के हथियारों से मारे जा रहे हैं जो दूसरे देशों की तुलना में स्वयं को अधिक संभ्रांत समझते हैं। संभवतः उन्होंने अपने उच्च तकनीक वाले लक्ष्य वेधन में ‘अचूक’ बमों के साथ आम लोगों की परिणामिक मौत का आर्थिक लागत-लाभ विश्लेषण किया है।

बाजार की मांग-आपूर्ति पर आधारित आर्थिक प्रणाली में विश्वास करने वाला कोई व्यक्ति की नजर में इन पेचीदा समस्याओं का समाधान यह है कि भविष्य को बाजार के हवाले कर दिया जाए।

उनका कहना है कि सरकार एवं नियमन बाजार की सुंदरता एवं स्वतंत्रता की राह में आड़े आते हैं। मगर इस सुंदरता के पीछे शक्ति का कुरूप चेहरा नजर आता है। सरकारी तंत्र में बैठे शक्तिशाली संस्थाओं से शक्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और देश के भीतर शक्तिहीन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। यह मानव की टिकाऊ प्रगति और दुनिया को अधिक उचित स्थान बनाने के लिए बेहद जरूरी है।

यह विचारधारा लोकतांत्रिक समाज के कामकाज पर हावी हो रही है कि लोगों द्वारा समाज का संचालन आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है। इस विचारधारा के अनुसार विशेषज्ञों द्वारा तैयार नीतियों के साथ बाजार की अधिकतम और सरकार की न्यूनतम भागीदारी होनी चाहिए।

जिनके पास शक्ति है वे ऐसा कानून बनाते हैं जो उनकी शक्ति बढ़ा देती है। वे ऐसे संस्थानों पर नियंत्रण रखते हैं जो कानून लागू करते हैं, यहां तक कि उनकी विचारधारा से सहमति रखने वाले न्यायालयों पर भी उनका नियंत्रण हो जाता है।

लोक नीतियों का आधार मानव मूल्य होना चाहिए, न कि आर्थिक नफा-नुकसान। सभी के लिए समानता (गोरा-काला, अमीर-गरीब, युवा-बुजुर्ग) की शर्त यह है कि प्रत्येक जीवन को समान महत्त्व और उचित समान दिया जाए। बुजुर्ग और गरीब लोगों की महत्ता अर्थशास्त्रियों के समीकरणों में केवल संख्या तक सिमट कर नहीं रह जानी चाहिए।

गरीब केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं चाहते हैं बल्कि एक उचित एवं पारदर्शी अर्थव्यवस्था भी चाहते हैं। वे समान अवसर चाहते हैं। उनकी आवाज अनिवार्य रूप से सुनी जानी चाहिए और उसे अर्थव्यवस्था एवं समाज के संचालन में समान आदर मिलना चाहिए।

Date: 25-06-24

देश में गठबंधन धर्म की वापसी

मिहिर एस शर्मा

पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसका सबसे बड़ा हासिल यह है कि भारत में नीति निर्माण की प्रक्रिया दोबारा गठबंधन के दौर में वापसी कर चुकी है। अब तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के अहम साझेदार मसलन एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी (TDP), नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू ने मोटे तौर पर कोई खास मांग सामने नहीं रखी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भी अहम कैबिनेट मंत्रियों को दोबारा उन्हीं पदों पर नियुक्त कर संकेत दिया है कि वह पहले की तरह ही सरकार चलाएंगे। परंतु यह तय नहीं है कि यह दोस्ताना रिश्ता कितने दिन चलेगा?

गठबंधन साझेदारों को दिए गए मंत्रालयों पर नजर डालना दिलचस्प हो सकता है। तेदेपा को नागर विमानन मंत्रालय दिया गया है जो पहले भी गठबंधन साझेदारों को दिया जाता रहा है।

दिलचस्प है कि रेल मंत्रालय जिसकी अक्सर मांग रहती है वह पुराने अफसरशाह और पिछले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास ही है। साझेदार दलों को दिए गए अन्य मंत्रालय हैं- पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय, इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण, सूक्ष्म और मझोले उपक्रम, कौशल विकास और पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा आदि।

दूसरी ओर इनमें से शायद ही कोई तत्काल नीति निर्माण से जुड़े मंत्रालयों में से कोई पाए। उन मंत्रालयों को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं के पास ही रहने दिया गया है। इनमें से कुछ ग्रामीण और ग्राम-शहर पर ध्यान देने वाली हैं।

उदाहरण के लिए खाद्य प्रसंस्करण का नाम लिया जा सकता है। अन्य मंत्रालयों का बड़े कारोबारों के साथ करीबी रिश्ता है, मिसाल के तौर पर नागर विमानन और इस्पात। इनमें से कम से कम एक यानी कौशल विकास और उद्यमिता आने वाले समय में नीति निर्माण का एक बड़ा केंद्र होगी। यह मंत्रालय राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया और जाट नेता जयंत चौधरी को दिया गया है।

चौधरी की पार्टी के पास महज ढाई साल पहले तक केंद्र या राज्य के स्तर पर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि तक नहीं था। यह एक तरह से धन्यवाद ज्ञापन है क्योंकि वह राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के इलाकों में युवाओं में असंतोष को कम करने की क्षमता रखते हैं। अब उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है।

यह निश्चित नहीं है कि उन्हें यह मंत्रालय अन्य साझेदारों की तुलना में अधिक विश्वसनीय मानकर दिया गया है या फिर कौशल विकास इस सरकार की प्राथमिकता में नीचे है। परंतु यह यह भय तो बना ही रहेगा कि गठबंधन के साझेदार अपनी जमीन बचाते हुए व्यापक सरकारी नीतियों को बाधित भी करेंगे।

उदाहरण के लिए वित्त मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय दोनों घरेलू कार्बन कीमतों को लेकर किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। क्या जनता दल सेक्युलर नेता तथा इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी इसमें साथ देंगे? या फिर वह ऐसे किसी भी बदलाव को रोक देंगे जिसके बारे में उनके अफसरशाह उन्हें बताएं कि इससे निजी और सरकारी क्षेत्र की बड़ी इस्पात कंपनियों के मुनाफे और राजस्व में कमी आएगी।

कुमारस्वामी पहले ही सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए सरकार द्वारा तय की गई सब्सिडी के आकार पर सवाल उठाकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि गुजरात में सेमीकंडक्टर योजना की बदौलत आने वाले हर रोजगार की लागत करीब 3.2 करोड़ रुपये होगी।

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं में से भी कई अपेक्षित रोजगार नहीं तैयार कर सकीं। इसके बावजूद जैसा कि कुमारस्वामी ने भी बाद में माना योजना का उद्देश्य रोजगार तैयार करना नहीं बल्कि आपूर्ति श्रृंखला के कुछ महत्त्वपूर्ण घटकों का उत्पादन देश में करने की एक महंगी कोशिश है।

बहरहाल उनकी आलोचना इस बात का प्रमाण है कि गठबंधन सरकार कैसे काम कर सकती हैं या उन्हें कैसे काम करना चाहिए। हमें यह सुने कितने वर्ष हो चुके जब सरकार के किसी मंत्री ने ठोस वजहों से सरकारी नीतियों की आलोचना की हो?

सरकार की पहलों पर खुले में होने वाली और बहसें भी बुरी नहीं होंगी। अगर आप पलटकर 2014 के बारे में सोचें तो इस बात को लेकर संतोष का भाव था कि करीब चौथाई सदी के बाद देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली थी। ऐसा माना जाता था कि गठबंधन धर्म के कारण बहुत सारे सुधारों की राह रुक जाती थी।

हर मंत्रालय में गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी और प्रधानमंत्री कार्यालय भी इतना मजबूत नहीं होता था कि चीजों को अंजाम दे सके। निश्चित रूप से इन प्रक्रियाओं में बदलाव आया। प्रधानमंत्री कार्यालय भी मोदी के अधीन अधिक ताकतवर हुआ और मंत्रालयों के सचिव इतने अधिक सशक्त हुए कि वे सत्ता के केंद्र से सीधे बातचीत कर सके।

परंतु वास्तव में विधानों की गुणवत्ता में न तो सुधार हुआ और न ही उनकी गति में तेजी आई। उदाहरण के लिए श्रम कानूनों को नए सिरे से तैयार करने में भी बहुत वक्त लगा लेकिन उनमें बहुत कम बदलाव किए गए।

इसके बावजूद चारों नए श्रम कानूनों को अभी भी सही ढंग से पारित और क्रियान्वित होना है। भू अधिग्रहण जैसे विवादास्पद सुधारों के आसानी से पारित होने की उम्मीदें उस समय खत्म हो गईं जब प्रधानमंत्री ने स्वयं विपक्ष के दबाव में उनको वापस ले लिया।

इस बीच, प्रस्तावित विधेयकों मसलन नई आपराधिक संहिताओं की गुणवत्ता पर भी असर पड़ा क्योंकि इन पर सार्वजनिक रूप से, विभागों के बीच और कैबिनेट में भी उनकी उपयोगिता को लेकर पर्याप्त चर्चा नहीं की गई।

ऐसे में दूरदराज की एक संभावना यह है कि गठबंधन का यह नया दौर पिछले एक दशक से ज्यादा नहीं तो भी कम उत्पादक नहीं साबित होगा। राजग में भाजपा के बाद सबसे अधिक सदस्यों वाले साझेदार दल का नाम है नायडू का तेदेपा।

सुधारों और वृद्धि के मामले में उसकी छवि एक अग्रगामी सोच वाले दल की है। जदयू के नीतीश कुमार की छवि सक्षम प्रशासक की है। इन दोनों को विशिष्ट राजकोषीय रियायतें देनी पड़ सकती हैं जिससे राजकोषीय समेकन का काम मुश्किल होगा।

परंतु संभव है कि यह प्रगतिशील बदलावों की राह में रोड़ा न बने। यह भी ध्यान देने लायक है कि इस सरकार में भाजपा के आंकड़े लगभग उतने ही हैं जितने कि पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली सरकार में कांग्रेस के थे। 1991 में उसी सरकार ने सुधारों की प्रक्रिया शुरू की थी।

पहले की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री के कदमों के लिए असली चुनौती बाहरी नहीं आंतरिक होगी। ये गतिरोध राजनीतिक असर को लेकर उनके आकलन से ही उत्पन्न होते रहे हैं।

शायद यह करीबी चुनाव नतीजा यह याद दिलाएगा कि ऐसे राजनीतिक परिणामों का हमेशा कुशलतापूर्वक प्रबंधन नहीं किया जा सकता है। अब वक्त आ गया है कि कुछ जोखिम उठाया जाए और सुधार किए जाएं। गठबंधन उनकी राह नहीं रोकेगा।