06-07-2018 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Sell PSU Shares To the Public, not Other PSUs

ET Editorials

The Centre’s move to ask listed state-owned undertakings to buy other PSUs’ stakes from the government is suboptimal, cutting out, as it does, the public from the process, and depriving the investing PSUs of the chance to deploy their funds in their own or related businesses. ONGC acquired 51.11% stake in HPCL. The government now plans to sell Air India’s former headquarters at Nariman Point to Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT). If JNPT has so much spare cash, why did it not build the port at Hambantota? Life Insurance Corporation will buy 51% stake in state-owned IDBI Bank to become the largest shareholder. Using PSU reserves to contain the fiscal deficit by buying up the shares of other PSUs is unfair for the PSUs and the investing public. It prevents broad participation by retail investors in the divestment exercise, and retains state ownership.

Direct listing is a sound way to bring down state holding in listed PSUs and pare down significant merchant banker fees and roadshow spends. The government should be explicit about whether it would privatise the company whose shares are being offered, and if so, specify the time line. Investors must be allowed to buy shares at the prices that they deem appropriate, based on their assessment of the company’s performance and potential. The government plans to raise Rs 80,000 crore this fiscal via PSU stake sale. Further disinvestment of PSU shares ought to be to the public. The large pool of subscribers with the Employees Provident Fund Organisation and the National Pension System are potential buyers of shares of sound PSUs. The government could market shares directly to workers, who could instruct the saving pools to buy the shares with their savings, and credit these to their own demat accounts.

Date:06-07-18

Why India’s middle class is central to its development narrative

Sujoy Chakravarty, (The writer is professor of economics, Centre for Economic Studies and Planning, Jawaharlal Nehru University, New Delhi)

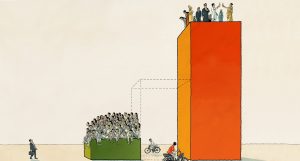

A few articles in The Economist (‘The Elephant in the Room: India’s Missing Middle Class’, goo.gl/dfjubz; ‘India Has a Hole Where Its Middle Class Should Be’, goo.gl/gbX a9v) from earlier this year have brought an old and important debate to the foreground. Can the middle class of a nation provide an engine of growth for a capitalist economy? Economic historian David Landes in The Wealth and Poverty of Nations posits that England’s economic ascendancy in the post-Industrial Revolution era owes itself to the “great English middle class”. According to development economists Abhijit Banerjee and Esther Duflo, there are three arguments regarding channels through which the middle class harnesses economic growth.

Enter-preneur

First, this group with a little more investible surplus and aspirations for upward mobility than the working classes may see entrepreneurial capital emerging from within its ranks. Second, the middle class with its ‘middle class values’ provides inputs of human capital and savings, crucial for the entrepreneurial class. Finally, the emergence (or, as in The Economist’s main contention, the non-emergence) of a middle-class consumer, an individual willing to pay somewhat more for better quality, hence creating and nurturing markets for more improved products. The third channel — demand-led growth via middle-class consumers —is difficult for India, especially if there is to be demand created for products from global corporations such as Apple and Starbucks. In 2014, a Pew Research Centre report (goo.gl/iPnN3i) found that if a global benchmark of defining the middle class as individuals whose per-capita daily consumption of $10-50 was used at 2011 prices and purchasing power parity (PPP), this segment grew very marginally in India during 2001-11 from under 1.5% of the population to about 4%.

If we compare this with China for the same period, the increase is almost six-fold, from under-3.5% to 22%. If, indeed, the middle class in India were only about 52 million, it would be strange for us to champion demand-led growth from this middle class. However, several scholars have gone beyond this one-size-fits-all definition of middle income ($10-50) to one that more accurately reflects the levels at which people earn and consume, especially in developing countries. Banerjee and Duflo, and later researchers Neeraj Hatekar and Sandhya Krishnan, adopt what seems to be a reasonable re-classification of the middleclass in poor countries. In their analyses, the per-capita daily consumption of a poor, a lower-middle class and an upper-middle class individual are under-$2, $2-4 and $6-10 respectively.

Using this classification, Banerjee and Duflo examine both primary and secondary data from the mid-2000s and conclude that about 28% in the urban sector and 10% in the rural sector consumed between $2-4 per capita per day. The upper-middle class group comprised 4% and 1% of their samples from the urban and rural sectors respectively. In 2017, Hatekar and Krishnan used National Sample Survey Office (NSSO) consumer data from 2000-01, 2004-05 and 2011-12, and found that the middle ($2-10) class grew during 2001-11 by about 21% (from about 29% in 2001-02 to about 50% in 2011-12). For both 2001-02 and 2011-12, the highest proportion in the middle class is of the lower-middle class ($2-4) at 81.67% for 2001-02 and 73.75% in 2011-12. The upper-middle class is small in both 2001-02 (5%) and 2011-12 (8%).

It is, thus, clear that India’s economic future depends on the economic achievements and behaviour of the lower-middle class cohort, which constitutes about four-fifths of the entire middle class, regardless of the data or study one consults. If Hatekar and Krishnan’s 2011-12 estimates were projected on the 2012 population, the middle class cohort size would be a whopping 620 million, of which the largest group — the lower-middle class — would account for about 460 million.

The Middle Axis

It would be not just instructive but crucial for our development narrative to examine the attributes of this economic class to build economic policy that would be inclusive with regard to consumption preferences and investment behaviour of this very large section of the Indian population. Banerjee and Duflo conclude that though the access to finance is higher for the $2-4 class than the poor, businesses started by the lower-middle class rarely go beyond being a source of a little additional spending cash. The main distinction between the poor and this large lower-middle class from their 13-country data set seems to be the larger prevalence of more steady employment for the latter. They speculate that the sense of control over the future that one gets from a pay cheque every month leads to behaviour that is individually and socially beneficial.

Accordingly, compared to the poor, the lower-middle class has lower fertility rates, a significantly larger spending on education for children and a higher household budget share for healthcare. Consonant with Engel’s law — named after statistician Ernst Engel, which states that as income rises, the proportion of income spent on food falls, even if absolute expenditure on food rises — there is a lower share of food in the consumption baskets of the middle class as compared to the under-$2 cohort. This reduction in food share is accompanied by a higher share of cheap consumer durables such as television sets and smartphones. So, while The Economist’s lament of the low possibility of a Starbucks-led growth in India may be justified, the extant scenario may not be that bleak. We do have enough empirical evidence to support the fact that there is significant demand from the middle class, both for cheap consumption goods as well as investment goods, particularly those that target human resources such as health and education.

बैंकों के बट्टा खाते का खतरा और नए उपाय

संपादकीय

बट्टा खाते का कर्ज सुरसा के मुंह की तरह बैंकिंग उद्योग निगलने को तैयार है लेकिन, सरकार और उसके नए वित्त मंत्री को अपने पांच नए मंत्रों पर यकीन है कि वे संस्थाओं को उससे बचा लेंगे। यही कारण है कि दो दिन पहले उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार बैड बैंक (विफल बैंक) योजना लागू नहीं करेगी और बैकों के मौजूदा ढांचे में कुछ कल्पनाशील उपायों से बीमारी का इलाज करेगी। सरकार इंदिरा गांधी द्वारा किए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी निजीकरण के माध्यम से पलटने की तैयारी में नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता के नेतृत्व में गठित बैंकरों की समिति ने निजीकरण से इनकार करते हुए सरकार को बैंकों और उद्यमों के स्तर पर हल खोजने को कहा है। पांच सूत्री इन योजनाओं को प्रोजेस्ट सशक्त कहा गया है और इसके तहत बैंकों का विलय करने या उनका अधिग्रहण करने की बजाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) का गठन किया जाएगा, जो 500 करोड़ से ऊपर के कर्ज का समाधान करेगा। इस कार्यक्रम में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल(एनसीएलटी) की बड़ी भूमिका बन रही है जो 700 मामलों की सुनवाई कर दीवालिया व्यवसायियों की समस्याओं का समाधान कर रहा है।

निश्चित तौर पर सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है लेकिन, सिर्फ इतने से निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। हालांकि रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आशावादी है इसके बावजूद मार्च 2018 में बट्टा खाते का जो कर्ज 11.6 प्रतिशत था वह मार्च 2019 में 12.2 प्रतिशत होगा। क्रेडिट सूइस की रिपोर्ट कहती है कि जीएनपीए जो दिसंबर 2017 में 8.82 खरब रुपए था वह मार्च 2018 में 10.09 खरब तक चला गया है। देश के 21 में से सिर्फ दो बैंकों ने मामूली मुनाफा दर्ज किया है, ज्यादातर घाटे में रहे हैं। 19 बैंकों का घाटा 873.5 अरब रुपए का बताया जा रहा है। आईडीबीआई बैंक की तो हालत इतनी खराब है कि उसे इंडस्ट्रियल डस्टबिन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उसके उद्धार की तैयारी की जा रही है। सरकार सामाजिक क्षेत्र को भी कर्ज देने के बारे में नए किस्म के उपकरण बनाने की सोच रही है। कुछ विशेषज्ञों ने तो आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस की मदद लेने का सुझाव दिया है। यह मामला किसी पार्टी या सरकार का नहीं बल्कि देश का है और इससे निपटने के लिए हर स्तर पर काम करना होगा।

किसानों के कर्ज माफी ने देश में राजनीतिक बीमारी का रूप ले लिया

संपादकीय

कर्नाटक सरकार की ओर से किसानों के 34 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने की घोषणा यही बता रही है कि कर्ज माफी ने किस तरह एक राजनीतिक बीमारी का रूप ले लिया है। यह एक ऐसी राजनीतिक बीमारी है जो बैंकिंग व्यवस्था के साथ-साथ देश की आर्थिक सेहत पर भी बुरा असर डाल रही है। हालांकि अब तक के अनुभवों के साथ हर आर्थिक नियम यही गवाही दे रहा है कि किसानों के कर्ज माफ करने से न तो उनका भला होता है और न ही बैंकों का, लेकिन एक के बाद एक राज्य ठीक यही काम कर रहे है । वे यह जानते हुए भी कर्ज माफी की लोक-लुभावन नीति का परित्याग नहीं कर पा रहे कि इससे किसानों के हित नहीं सध रहे। विडंबना यह है कि अगर राज्य सरकारें किसान कर्ज माफी से बचना भी चाहें तो कथित किसान हितैषी समूह और विपक्षी दल उन्हें किसान विरोधी करार देकर उन पर दबाव बनाते है ।

पिछले कुछ समय से तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ही यह अभियान छेड़े हुए है कि किसानों की समस्याओं का समाधान उनके कर्जे माफ करने में है। कर्नाटक में बजट पेश होने के ठीक पहले उन्होंने यह उम्मीद जताई थी कि गठबंधन सरकार किसानों के कर्ज माफ करने के वायदे को पूरा करेगी। पता नहीं किस आधार पर उनका यह भी कहना था कि ऐसा होने से देश के किसानों में उम्मीद जगेगी? ध्यान रहे इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने भी राहुल की पहल पर ही किसानों के कर्ज माफ किए थे। अब साझा सरकार चला रहे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस आधार पर बजट में किसानों के दो-दो लाख रुपये के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी कि उन्होंने और साथ ही कांग्रेस ने अपने-अपने घोषणा पत्रों मेंइस आशय का वादा किया था। यह ठीक है कि केंद्र सरकार कर्ज माफी की योजनाओं में भागीदार नहीं बन रही है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भाजपा शासित राज्य सरकारें भी कर्ज माफ करने की घोषणा करके खेती और किसानों का कथित तौर पर भला करने का संदेश देने में लगी हुई है।

यह तो समझ आता है कि किसी आपदा की स्थिति में किसानों के कर्ज माफ किए जाएं, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि रह-रह कर उनके कर्ज माफ होते रहें। राज्य सरकारें ऐसा करके बैंकों को खोखला करने के साथ ही आर्थिक नियमों से खिलवाड़ भी कर रही है। इसी के साथ वे जाने-अनजाने ईमानदारी से कर्ज चुकाने वाले किसानों को यह गलत संदेश भी दे रही है कि कर्ज चुकाने से बचने में ही समझदारी है। इस पर हैरत नहीं कि एक बड़ी संख्या में किसान यह मानकर चलने लगे है कि देर-सबेर उनके कर्ज तो माफ हो ही जाएंगे। पता नहीं क्यों राज्य सरकारें यह समझने से इन्कार कर रही है कि अधिकतर किसान खेती के लिए नहीं, बल्कि अपनी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते है? किसान हितैषी कहलाने के लोभ में वे यह भी नहीं देख पा रही है कि कर्ज माफी उन समस्याओं का समाधान नहीं जिनसे कृषि और किसान दो-चार है।

Date:05-07-18

वादे पर अमल

संपादकीय

आखिरकार केंद्र सरकार ने अपने वादे के तहत खरीफ की फसलों के बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिए। चूंकि यह वादा बजट में किया गया था, इसलिए इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कब घोषित होते हैं? यह प्रतीक्षा इस जिज्ञासा के साथ हो रही थी कि सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से सचमुच डेढ़ गुना होंगे या नहीं? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की ओर से लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यह रेखांकित किया कि खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से डेढ़ गुना ही हैं। चूंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करते समय खेती के सभी खर्चों समेत किसान परिवार के श्रम के मूल्य का भी आकलन करके कुल लागत में 50 फीसदी लाभांश जोड़ा गया है, इसलिए फैसले पर विवाद की गुंजाइश कम है, लेकिन यह तय है कि विपक्षी नेता कुछ न कुछ आपत्ति जताएंगे।

महत्वपूर्ण यह नहीं है कि इस बड़े और बहुप्रतीक्षित फैसले पर विपक्षी दल क्या कहते हैं? महत्व इसका है कि किसान संतोष प्रकट करते हैं या नहीं? किसानों को यह लगना चाहिए कि खेती अब घाटे का सौदा नहीं रही। कृषि उपज की खरीद के बाद किसानों के हाथ इतना पैसा आवश्यक है कि वे अपनी आम जरूरतें पूरी कर सकें और साथ ही अपना जीवन-यापन बेहतर तरीके से करने को लेकर निश्चिंत हो सकें। ऐसा होने पर ही उनके बीच खुशहाली का संचार होगा और गांवों में समृद्धि की झलक दिखेगी। नि:संदेह केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि केंद्र सरकार ने जैसा कहा, वैसा किया और इस क्रम में धान, कपास, दलहन, तिलहन समेत खरीफ की 14 फसलों के डेढ़ गुने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिए। केंद्र सरकार के साथ ही राज्यों को इसकी व्यवस्था भी करनी होगी कि घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही कृषि उपज की खरीद हो और किसानों को पैसा समय पर मिले।

एक समय था, जब सरकारें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में थोड़ी भी वृद्धि करती थीं तो उसे लोक-लुभावन फैसले की संज्ञा दी जाती थी। उस दौर को देखें तो यह एक बड़ा लोक-लुभावना फैसला है, लेकिन खेती और किसानों की दयनीय दशा को देखते हुए ऐसा फैसला आवश्यक हो गया था। वक्त की मांग और जरूरत पूरी करने वाले इस फैसले के साथ ही यह भी महसूस किया जाना चाहिए कि फसलों की खरीद लाभकारी मूल्य पर करने भर से खेती की दशा में सुधार नहीं होने वाला। खेती को उन्न्त बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। एक तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसान आधुनिक ढंग से खेती करें और दूसरे, यह देखा जाना चाहिए कि कृषि पर आबादी की निर्भरता घटे। यह भी ध्यान रहे कि अभी खाद्यान्न् के साथ-साथ फल-सब्जियों के भंडारण और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की भी कोई ठोस व्यवस्था करना शेष है। इसी तरह कृषि उपज की खरीद-बिक्री की समुचित व्यवस्था का निर्माण भी बाकी है। ये शेष काम होने पर ही वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल हो सकेगा।

दिल्ली का दरबार

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक दिल्ली सरकार अपने फैसले खुद करने को स्वतंत्र है। उपराज्यपाल उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सरकार सिर्फ उन्हें अपने फैसलों से अवगत कराएगी, पर उपराज्यपाल उसमें किसी तरह के संशोधन का सुझाव नहीं देंगे। चूंकि सरकार के मंत्री चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनके फैसलों पर अगर अपरिहार्य स्थिति में कोई असहमति जतानी पड़ेगी, तो उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। इस तरह सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच चली आ रही तनातनी के चलते जो विकास कार्य रुक गए थे, दिल्ली सरकार की योजनाएं ठप पड़ी हुई थीं, वे सुचारु रूप से संचालित हो सकेंगी। अभी तक दिल्ली सरकार को नौकरशाहों की तैनाती तक के लिए उपराज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ रही थी, जिसमें कई बार असहमति उत्पन्न हुई, तो खींचतान बढ़ गई। यहां तक कि दिल्ली सरकार के मंत्रालयों में तैनात अधिकारी मंत्रियों का आदेश मानने के बजाय उपराज्यपाल के आदेश का पालन कर रहे थे। इस तरह योजनाएं अधर में लटकी हुई थीं।

इस साल फरवरी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में नौकरशाहों ने मुख्यमंत्री का फैसला मानने से इनकार कर दिया, तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और मुख्य सचिव के बीच हिंसक झड़प तक की नौबत आ गई थी। इस पर नाराजगी जताते हुए सारे प्रशासनिक अधिकारी हड़ताल पर चले गए और यह हड़ताल पिछले महीने तब समाप्त हो पाई, जब मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल के कार्यालय में धरना दिया। अब दिल्ली सरकार का कामकाज उपराज्यपाल की दखलंदाजी से मुक्त हो गया है। इसे आम आदमी पार्टी की विजय के रूप में नहीं, बल्कि सरकारी कामकाज में आ रही अड़चनें दूर हो जाने के रूप में देखा जाना चाहिए। अब चुनौतियां अरविंद केजरीवाल सरकार के सामने हैं कि वह बचे हुए कार्यकाल में अपने वादों को कितना पूरा कर पाती है। अभी तक वह इस बात की आड़ लेती आ रही थी कि उसे काम नहीं करने दिया जा रहा, पर अब वह आड़ खत्म हो गई है। अब शायद उन्हें यह आरोप लगाने और उसका राजनीतिक लाभ लेने का भी मौका नहीं मिलेगा कि केंद्र सरकार उनके साथ वैमनस्यतापूर्ण व्यवहार कर रही है। पहले ही पार्टी में अंदरूनी झगड़े हैं, कई विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल अपना प्रशासनिक प्रदर्शन बेहतर नहीं करते, तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी ही।

Date:05-07-18

हिंसा पर लगाम

संपादकीय

हिंसक भीड़ के हमलों और हत्या जैसी घटनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख दिखाया है। शीर्ष अदालत ने राज्यों से कहा है कि सामूहिक हिंसा से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों, खासकर हाल के कुछ महीनों में हिंसक भीड़ ने कई निर्दोष लोगों की जान ले ली। इन घटनाओं से लगता है कि कहीं भी कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है। मामूली-सी घटना, बात या अफवाह पर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। गोरक्षा, गोमांस, बच्चा चोरी जैसी बातों को लेकर अफवाहें इतनी तेजी से फैल जाती हैं कि जो सामने आता है वही हिंसक भीड़ का शिकार हो जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से यह उम्मीद तो बंधती है कि राज्य सरकारें अब हरकत में आएंगी और कानून हाथ में लेने वाले ऐसे उन्मादियों से सख्ती से निपटेंगी। जिस तेजी से भीड़ का उन्माद बढ़ा है, उससे ऐसा खौफ पैदा हो गया है कि कोई नहीं जानता किस बहाने वह भीड़ का शिकार हो जाए। ऐसा भी नहीं कि किसी राज्य विशेष में ही ऐसी घटनाएं हुई हों। भीड़ तंत्र का ऐसा आतंक त्रिपुरा से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से राजस्थान तक में देखने को मिल रहा है।

हाल में महाराष्ट्र के धुले जिले में बच्चा चोर गिरोह के शक में भीड़ में पांच लोगों को पीट-पीट कर मारा डाला। इस साल मई से अब तक भीड़ की पिटाई से उन्नीस लोग मारे जा चुके हैं। धार्मिक इमारतें गिराने में दिखाई ढिलाई तो चीफ सेक्रेटरी समेत कई अफसरों का वेतन काटने का आदेश हैरानी की बात तो यह है कि राज्य सरकारें ऐसी घटनाओं से निपटने में नाकाम रही हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन पंगु साबित हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये घटनाएं रुकेंगी कैसे? ऐसा करने वालों पर लगाम कैसे लगे? इसीलिए सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकारों को ऐसी भीड़ से सख्ती से पेश आने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि भीड़ अगर किसी को पीट-पीट कर मार डालती है तो यह सीधे-सीधे हत्या का मामला है, जो कि अपराध है। अदालत ने इसे कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं माना, बल्कि भीड़ के ऐसे आचरण को हिंसा करार दिया है। भीड़ द्वारा पैदा की गई यह अराजक स्थिति है, जिसमें वह कानून अपने हाथ में लेकर खुद ही फैसला करने पर आमादा हो जाती है।

इस खौफनाक और घातक प्रवृत्ति से निपटने के लिए राज्यों की मशीनरी को चाक-चौबंद होने की जरूरत है। भीड़ तंत्र के ऐसे बढ़ते हमले दरअसल असामाजिक तत्त्वों की करतूतें हैं, जो अपने हाथ में कानून लेने से जरा भी नहीं हिचकते। अब तक भीड़ द्वारा हिंसा के जो मामले सामने आए हैं उनके पीछे सबसे बड़ा कारण अफवाह फैलना रहा है। ज्यादातर मामलों में अफवाहें सोशल मीडिया, खासतौर से वाट्सऐप के जरिए फैली हैं। सरकार ने अब वाट्सऐप से ऐसे संदेशों पर रोक लगाने को कहा है, जो अफवाह फैलाते हों, जिनसे किसी भी तरह की हिंसा के फैलने का अंदेशा हो। यह कदम कितना कारगर होगा, यह देखने वाली बात है। आखिर क्या कारण हैं कि भारतीय समाज में एक खास तरह का भीड़ तंत्र पैदा होता जा रहा है, जो कानून-व्यवस्था और समाज दोनों के लिए चुनौती बन गया है? ये हालात गंभीर खतरे की ओर संकेत करते हैं। क्या इक्कीसवीं सदी के भारत में भीड़ खुद न्याय इसलिए कर रही है कि उसका शासन तंत्र से भरोसा खत्म हो गया है!

पुलिस सुधार के निर्देश

संपादकीय

सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधार के लिए जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित कोई भी नियम या राज्य का कानून स्थगित रखने के अपने आदेश में ही कहा है कि पुलिस नियुक्तियों के बारे में कानून बनाने वाले राज्य इस आदेश में सुधार के लिए न्यायालय आ सकते हैं। वर्तमान दिशा-निर्देश में सबसे महत्त्वपूर्ण है पुलिस महानिदेशकों, पुलिस आयुक्तों की नियुक्ति। मसलन, शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त नियुक्त न करे। यानी जो नियुक्त होगा वह पूर्ण होगा। इस संबंध में नियम बदल दिए गए हैं। अब राज्यों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेजनी होगी, जिनमें वह तीन अधिकारियों की सूची तैयार कर राज्य सरकारों को भेज देगा। राज्य इनमें से ही किसी एक की नियुक्ति के लिए बाध्य होंगे। राज्यों को यह भी ध्यान रखना होगा कि उन अधिकारियों के पास पर्याप्त कार्यकाल बचे हों। वस्तुत: यह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्तियों में राजनीतिक मनमानी या हस्तक्षेप को खत्म करने का कदम है।

यह शिकायत लंबे समय से रही है कि सरकारें अपने मनमाफिक अधिकारियों की नियुक्तियां करतीं हैं, जिनसे कानून और व्यवस्था हमेशा प्रभावित होता है। प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में पुलिस सुधारों पर विस्तृत निर्णय दिया था। दुर्भाग्य से वह आज तक लागू नहीं हो सका है। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कम-से-कम दो वर्ष का कार्यकाल देने का भी निर्देश था। केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन के लिए एक याचिका न्यायालय में डाला हुआ है। इसमें पुलिस महानिदेशकों का कम-से-कम दो साल का कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने जैसा न्यायायल का निर्देश भी शामिल था। वास्तव में उच्चतम न्यायालय के पूर्व फैसले का मूल उद्देश्य पुलिस पण्राली को समय के अनुरूप स्वायत्त, निष्पक्ष और कार्यक्षम बनाना था। किंतु राजनीति को वह फैसला नहीं सुहाया था। उसमें एक मॉडल प्रारूप भी बना था। उस पर तो किसी राज्य ने विचार तक नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश उन्हें तत्काल लागू कर देंगी ऐसा नहीं लगता। देखना है कौन-कौन राज्य सरकार पुनर्विचार याचिकाएं लेकर न्यायालय पहुंचतीं हैं। किंतु न्यायालय अपने निर्णय में अब कोई बदलाव करेगा ऐसा लगता नहीं।

Date:05-07-18

भीड़तंत्र का खतरा

संपादकीय

पिछले कुछ वर्षो से भीड़ द्वारा की जा रही हिंसा के रूप में पाशविक सामाजिक प्रवृत्ति का उभार तेजी से हो रहा है। विशेषकर गोरक्षा के नाम पर लोग कानून को अपने हाथमें लेकर महज शक के आधार पर किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने भीड़ की बढ़ती हिंसा और हत्या की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा है कि गोरक्षा के नाम पर कोईभी व्यक्ति कानून को अपने हाथमें नहीं ले सकता। भीड़ द्वारा की गई हिंसा और हत्या कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, अपराध है, और इसे रोकना राज्यों का दायित्व है। हालांकि भारतीय समाज के सुदूर अंचलों में पहले भी भीड़ द्वारा हिंसा की जाती रही है। खासकर विधवा महिलाओं की संपत्ति हड़पने के लिए उन्हें डायन बताकर हिंसा किए जाने के तमाम मामले प्रकाश में आते थे। लेकिन इस पाशविक प्रवृत्ति का जिस तेजी से उभार हो रहा है, वह किसी भी सभ्य और आधुनिक लोकतांत्रिक समाज के माथे पर कालिख है। इस तरह की घटनाएं भारतीय समाज की प्रगतिशीलता के दावे को संदिग्ध बनाती हैं। लोकतंत्र द्वारा शासित समाज यदि कानून को अपने हाथ में लेकर फैसले लेने लगे तो लोकतंत्र को भीड़तंत्र में तब्दील होने का खतरा साफतौर पर दिखाई देने लगता है।

चिंता और हैरानी की बात है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वे बच्चा चोरी का आरोप लगाकर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि हिंसा धर्म और जाति को निशाना बनाकर हो रही है। अगर यह सच है तो इसे सख्ती से रोकने की जरूरत है क्योंकि इससे सामाजिक विघटन का खतरा है। हालांकि भीड़ की हिंसा को रोकने के लिएसुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सभी राज्यों को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया था और साथही सभी जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल अफसर नियुक्त करने को कहा था। लेकिन इस निर्देश का पालन नहीं हुआ, जिसके कारण हिंसक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता गया। बहरहाल, अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। सरकार ने भी सामाजिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले संदेशों के प्रसार को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए व्हाट्सएप को चेतावनी जारी की है। उम्मीद है कि सरकार की सक्रियता से भीड़ की हिंसा पर प्रभावी अंकुश लग पाएगा।

सर्वोच्चता का सवाल

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की बांछें खिल गई हैं। अदालत ने दिल्ली के उप-राज्यपाल को नसीहत देने के लिए जिस भाषा को इस्तेमाल किया है, उसे हम कड़ी फटकार भी कह सकते हैं। वैसे यह बात तो फैसला आने से पहले भी समझी जा सकती थी कि चुनी हुई सरकार ही सर्वोच्च होती है और उप-राज्यपाल का काम उसके हर फैसले में अड़ंगा लगाना नहीं होता और न ही उप-राज्यपाल को चुनी हुई सरकार का हर फैसला मशीनी ढंग से राष्ट्रपति को भेज देना चाहिए। अदालत ने जिन सांविधानिक व्यवस्थाओं का हवाला दिया है, उससे भी सभी वाकिफ ही थे। यह व्यवस्था भी यही कहती है कि उप-राज्यपाल सिर्फ सलाह दे सकते हैं, सरकार को किसी काम के लिए बाध्य नहीं कर सकते, साथ ही विधानसभा के फैसलों के लिए उप-राज्यपाल की सहमति जरूरी नहीं है। अब अदालत ने अपने फैसले में भी यही सब बातें कही हैं। दिलचस्प यह है कि इस फैसले को दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की जीत माना जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा इस फैसले को अपने हक में बता रही है।

यहां पर बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में पिछले कुछ समय से जो खींचतान चल रही थी, उस पर इस फैसले का कोई असर पडे़गा? शायद हां और शायद नहीं भी। दिल्ली सरकार के किसी भी फैसले को राष्ट्रपति के पास भेजना या न भेजना अभी भी उप-राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करेगा। यानी फैसले अटकाए जाने की गुंजाइश शायद अभी भी रहे। हां, अब यह इतना आसान नहीं होगा। जब भी ऐसा मौका आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का बुधवार का फैसला सबको याद आएगा। और शायद इसी बात का ख्याल करके सरकार के फैसलों को अटकाने की घटनाओं में थोड़ी कमी आए। यह भी हो सकता है कि अब हर ऐसे मामले पर मुकदमेबाजी हो और अटकते-लटकते फैसले अदालतों में भटकते रहें। दरअसल, अदालत वैधानिक और अवैधानिक की व्याख्या कर सकती है, वह इस लिहाज से सही-गलत भी बता सकती है, लेकिन वह उस राजनीतिक उलझन को नहीं सुलझा सकती, जो दिल्ली की खींचतान का सबसे बड़ा कारण है।

जरूरी यह है कि दिल्ली की जरूरतों और उसके विकास के मसलों को दलगत राजनीति से अलग किया जाए, और यह तभी हो सकता है, जब सभी सियासी दल ऐसे मसलों पर टकराव की राजनीति छोड़ें। इसके लिए जिस राजनीतिक बड़प्पन की जरूरत है, वह फिलहाल नदारद है। समस्या का जिम्मेदार इस बात को ठहराया जाना आसान है कि केंद्र और राज्य में अलग-अलग दल की सरकारें हैं और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं हासिल, इसलिए टकराव हो रहा है, जबकि सच यह है कि पहले कई बार ऐसी स्थितियों में दिल्ली का शासन-प्रशासन पूरे सद्भाव से चला है। इस बात को दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखना होगा। पिछले कुछ समय से दिल्ली में जिस तरह की राजनीति शुरू हुई है, उसमें दोनों ही दलों के लिए वापस लौटना शायद मुश्किल हो। दिल्ली के मामले में केंद्र में सत्ताधारी दल शायद ही अपना रवैया बदलना चाहे और अगर सचमुच में वह दिल्ली सरकार के काम में रोड़े अटकाना बंद कर दे, तो शायद इससे दिल्ली सरकार की परेशानियां बढ़ जाएं। तब उसका यह बहाना खत्म हो जाएगा कि केंद्र उसे काम नहीं करने दे रहा और उस पर फैसले लेने और काम करके दिखाने का दबाव बन जाएगा।

Date:05-07-18

समर्थन मूल्य और किसानों की दुविधा

सोमपाल शास्त्री, (पूर्व कृषि मंत्री)

बुधवार को घोषित खरीफ की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार का एक बड़ा दांव है। इस घोषणा में चार-पांच महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं, जिसका विश्लेषण जरूरी है। पहली तो यह कि सत्तारूढ़ दल ने 2014 के चुनावी घोषणापत्र में यह लिखित वचन दिया था कि वह स्वामीनाथन आयोग की उस सिफारिश को सत्ता में आते ही लागू करेगी, जिसमें किसानों को सी-2 लागत (फसल की हर मद को जोड़ते हुए कुलजमा लागत) के ऊपर 50 प्रतिशत जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कही गई थी। दूसरी बात, 2015 में जब इस संदर्भ में एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में डाली गई, तब अपने जवाब में केंद्र सरकार ने एक शपथ पत्र दाखिल किया कि यह व्यावहारिक नहीं है और वर्तमान संसाधनों में संभव भी नहीं है। इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं- एक, चुनावी वादा एक अलग चीज थी, दूसरा, इसे लागू करने की इच्छा के बावजूद उपलब्ध संसाधनों में इसे पूरा करना संभव नहीं था। इसलिए पूरे मामले ने यह मोड़ ले लिया कि पिछली सरकारों ने ऐसा नहीं किया। बार-बार यह कहा जाता रहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट काफी पहले आ गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों पर बिल्कुल अमल नहीं किया गया।

मगर सच है कि बाद में भी यह नहीं किया जा सका। अभी तक इस मामले में ज्यादा नहीं हो सका, तो अगले बजट में भी कुछ नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वह आचार संहिता से पहले का बजट होगा। हां, इस बार बजट में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कही जरूर गई, लेकिन उस वक्त अमल नहीं किया गया। कहा गया कि आगामी खरीफ से इस पर अमल होगा। इसलिए इस मौके पर उम्मीद बनना स्वाभाविक ही था। पहले आमतौर पर सी-2 लागत के ऊपर 10-12 प्रतिशत जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा होती थी। उसके मुकाबले सत्तारूढ़ दल ने 50 प्रतिशत की बात की, जिसकी चर्चा स्वामीनाथन आयोग में भी की गई है। मगर इन वर्षों में एक और चीज यह हुई है कि सी-2 लागत की परिभाषा ही बदल दी गई है। उसका नया बेंचमार्क नीचे कर दिया गया है।

पिछले चार वर्षों में जितने समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं, उनमें केवल दो जिंसों यानी धान और गेहूं को छोड़कर सभी फसलों के बाजार मूल्य सभी आठों मौसम में समर्थन मूल्य के नीचे रहे हैं। जबकि समर्थन मूल्य की प्रतिबद्धता या आधार यह है कि यदि बाजार में समर्थन मूल्य के नीचे किसी जिंस की कीमत जाती है, तो सरकार किसी कीमत पर उस दाम को नीचे नहीं गिरने देगी और तय कीमत पर किसानों से खरीदेगी। कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट में एक वाक्य सब बार-बार दोहराते हैं कि आशा की जाती है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंचा मूल्य प्राय: मिलता रहेगा। यदि ऐसी स्थिति आती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बाजार के भाव जाते हैं, तो सरकार उसकी खरीद के जरिए उतना भाव तो सुनिश्चत कराएगी ही। मगर इन चार वर्षों में यह भी नहीं मिला। यानी एक तो लागत का स्तर बदला गया, चार साल तक वादा पूरा नहीं किया गया, घोषित समर्थन मूल्य नहीं मिले, फिर अब किस आधार पर यह विश्वास किया जाए कि जो घोषणा की गई है, वह मूल्य किसानों को मिल जाएगा?

न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हित में काम करता है। दरअसल, खेती की एक विशेष परिस्थिति है। उसका एक अलग स्वभाव है। सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करने वाले तमाम श्रमिकों व कुशल कार्यकर्ताओं को एक निश्चित रकम तय अवधि में मिलती रहती है। यानी उसकी आय का स्रोत लगातार प्रवाहित होता रहता है। मगर किसानों के नगदी-प्रवाह में दिक्कत है। जिस दिन से वह खेत जोतकर बुआई की तैयारी करता है, तब से लेकर जब तक फसल नहीं आ जाती, उसके दोतरफा व्यय चलते रहते हैं। यानी खेती पर भी खर्च होता है और घर-परिवार पर भी, जबकि उसको आय छह महीने के बाद होती है। इन तमाम खर्चों और आय की प्रतीक्षा में किसानों की सहनशीलता जवाब देने लगती है। इसलिए बाजार में जो भी मूल्य मिलता है, उस पर वह अपनी फसल बेचने को तैयार हो जाता है। यह विवशता की बिक्री है। उसकी इस परिस्थिति का लाभ ही जमाखोर उठाते हैं और फिर उपभोक्ताओं को कई-कई गुना अधिक कीमत पर बेचते हैं। इस जाल को तोड़ने के लिए ही एमएसपी ईजाद की गई थी। 1965 में यह दो जिसों पर लागू होने के साथ शुरू हुआ, मगर अब जिंसों की संख्या बढ़कर 20 से अधिक हो चुकी है।

जाहिर है, आदर्श स्थिति यही है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 20-25 प्रतिशत ऊपर दाम मिले। इसके लिए किसानों की मांग और बाजार में इस प्रकार के सुधार की अपेक्षा रहती है कि किसानों को वहां स्वत: यह दाम मिल जाए। न सरकार को फसल खरीदनी पड़े, न भंडारण करना पड़े, न कोई भ्रष्टाचार हो और न किसानों को कठिनाई हो। मगर मुश्किल यह है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के तमाम सुधारों के बाद भी किसानों के बाजार के ऊपर उसी तरह के प्रतिबंध आयद हैं। वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र अनाज नहीं ले जा सकते, तय मात्रा से अधिक जमा नहीं कर सकते, और तो और, निर्यात भी नहीं कर सकते। अभी भी सरकारी मंडियों में एकाधिकार के कारण किसानों का जमकर शोषण होता है। स्पष्ट है, एमएसपी की व्यवस्था तो रहे, लेकिन बाजार की परिस्थिति भी ऐसी बने कि किसान को स्वत: जिंसों के मूल्य ज्यादा मिलें। और अगर उससे कम होता है, तो एमएसपी की मजबूत प्रणाली उसे थाम ले।

How to rule Delhi

The SC clarifies an elected government cannot be undermined by an unelected administrator

Editorials

In ruling that the Lieutenant Governor of Delhi has no independent decision-making power, and has to act mainly on the aid and advice of the Council of Ministers, the Supreme Court has restored the primary role played by the “representative government” in the National Capital Territory. Though seen as a Union Territory, Delhi was created as a separate category, with an elected Assembly with powers to enact laws in all matters falling under the State and Concurrent lists, with the exception of public order, police and land. This gave it a status higher than other UTs. The demand for full statehood has been around for many years now, but after the Aam Aadmi Party came to power the constitutional tussle between the two tiers of government has become an acrimonious battle between AAP and the BJP at the Centre. Until now, the situation was tilted in favour of the Centre because of the Lt. Governor’s claim that he had the authority to refer any matter to the President.

The proviso that allowed him to make such a reference was used to block major decisions of the AAP regime. The Delhi High Court agreed with this two years ago, giving the impression that administrative decisions needed the Lt. Governor’s concurrence. In a judgment that essentially reaffirms the constitutional position, the Supreme Court has ruled that the Lt. Governor has to ordinarily act on the aid and advice of the Council of Ministers. At the same time, it has retained the Lt. Governor’s powers to refer matters to the President for a decision. However — and this is the nub of the judgment — it has significantly circumscribed this power. The power to refer “any matter” to the President no longer means “every matter”. Further, there is no requirement of the Lt. Governor’s concurrence for any proposal. The ‘reference’ clause may give rise to conflict even now. However, the court has significantly limited its potential for mischief.

It has not given an exhaustive list of matters that can be referred, but Justice D.Y. Chandrachud, in a separate but concurring opinion, has indicated that it could “encompass substantial issues of finance and policy which impact upon the status of the national capital or implicate vital interests of the Union.” Every trivial difference of opinion will not fall under the proviso. Overall, the verdict is an appeal to a sense of constitutional morality and constitutional trust among high functionaries. It has ruled out Mr. Kejriwal’s demand of full statehood, and the critical powers — over police, land and public order — still remain vested with the Centre. However, the court having stressed that the elected government is the main authority in Delhi’s administration, the controversies over the arbitrary withholding of Cabinet decisions may end, or at least diminish. The basic message is that an elected government cannot be undermined by an unelected administrator. The larger one is that the Union and its units should embrace a collaborative federal architecture for co-existence and inter-dependence.

Date:05-07-18

Insecurity in cyberspace

Dispelling anxieties on sharing data online is a key challenge in India

Nikhila Henry (The writer is a Special Correspondent with The Hindu’s Hyderabad bureau)

In a lane that passes by an art décor store in Fort Kochi, Kerala, blue letters painted on a white compound wall display an unusual message: “No CCTV surveillance. Here, it is the watchfulness of concerned citizens that protects the property.” Data mining and surveillance may have become synonymous with social good and public safety in the digital age, but anxiety about data theft and tampering has become a reality for social media, Internet and digital service users. On April 13, the new Breach Level Index, released by digital security firm Gemalto, reported a 783% increase in cases of data theft in India in 2017. Most compromised or stolen records belonged to the government, which was followed by the retail and technology sectors. Globally, sectors which were hit the most by data theft in 2017 were healthcare (27%), financial services (12%), education (11%) and government (11%). In terms of the number of records lost, stolen or compromised, the most targeted sectors were government (18%), financial services (9.1%) and technology (16%).

Facebook estimated that the personal data of 5,62,455 users in India was “improperly shared” with British consultancy firm Cambridge Analytica after users accessed an app, “thisisyourdigitallife”, between November 2013 and December 2015. India, with 241 million active Facebook users, is the largest audience country for the social media giant. Illegal data mining apart, the Reserve Bank of India reported a 35% increase (from 8,765 cases to 11,997) in ATM credit, debit card and net banking related fraud cases between 2012-13 and 2015-16 even as concerns about data theft from the Unique Identification Authority of India persisted. The cumulative effect of reported security breaches is that a sense of mistrust is taking shape among Internet users. Reports suggest that a significant number of users have shown unwillingness to use technology and are uncertain about sharing basic data — name, location, date of birth — on third party applications.

Quantifying the level of concern, a market research company, Velocity MR, in May 2018 released a survey that found that after the Facebook security breach, 24% of Indian users started sharing “lot less” personal data online while 7% stopped sharing data altogether. Also, 6% stopped Internet transactions while 28% of users reduced such transactions and 42% reported that they had become “more cautious”. With India’s Internet users expected to hit the 500 million mark this year, dispelling data anxieties remains a key challenge. Y. Venugopal Reddy, former RBI Governor and Chairman of the 14th Finance Commission of India, said, “There is an anxiety that financial and private activities of individuals are being monitored for profit by a third party. Developing trust in government to protect citizens is the first step towards reducing people’s fears.” Though the Supreme Court ruled in August 2017 that the right to privacy is a fundamental right, the question remains: is everyone ready to take the next personality quiz on an app online?

Date:05-07-18

Opening up to the world: on internationalising higher education

More needs to be done to internationalise higher education

Philip G. Altbach is research professor and founding director of the Center for International Higher Education at Boston College, U.S.

Since Independence, the challenges of building a mass higher education system with inadequate government funding has meant poor quality, increasing privatisation and politicisation. Excellence is possible, as the IITs and IIMs show, although it is limited to a tiny segment of a system that enrols 35 million students. In the past several years, there are indications that things are changing, at least at the Central government level and at the top of the higher education system.

Towards innovation

The National Institutional Ranking Framework (NIRF), implemented in 2016, is India’s first government-supported ranking of colleges and universities. It may in the future guide government financial support for higher education. It also provides the basis for differentiating among colleges and universities, and forces participating institutions to submit data on critical areas, permitting government to make key decisions. Unsurprisingly, there are allegations that a few private institutions manipulate the process. Two additional initiatives build on the idea of creating elite, globally competitive world-class universities in India: the Institutions of Eminence (IoE) project and the Graded Autonomy project. The IoE project will recognise 20 universities, 10 public and 10 private, and provide significant government funds to the public institutions (no extra money to the privates) and give enhanced autonomy for them.

It is similar to many of the “excellence initiatives” common worldwide in providing extra funding in return for innovative ideas to the winners. The Graded Autonomy programme provides considerable freedom for academic, financial and administrative innovation to the colleges and universities participating. Given the often stifling bureaucracy of higher education, it will be a significant stimulus for innovation. Both public and private institutions are involved. Traditionally, colleges and universities have been restricted from deep international collaboration, and there has been little emphasis on attracting international students — only 47,575 international students study in India compared to the almost 400,000 in China.

The Graded Autonomy programme makes it easier to hire international faculty, traditionally very difficult to do. The new Study in India initiative seeks to attract international students mainly from a group of African and Asian countries, and is aimed at doubling India’s tiny share of global student mobility from 1% to 2%. India is moving towards signing a pact on mutual recognition of academic qualifications with 30 countries. Recently a government-to-government MoU was signed between India and France to mutually recognise academic qualifications, a historic development.

Challenges

As always, the devil is in the detail. Upgrading 20 or more Indian universities to world-class quality will be complex. It will also take time and consistent funding, probably at a scale beyond what is envisaged in current plans. Further, greatly increased autonomy will be needed — and freedom from the bureaucratic shackles of government is not easy to attain. Just as important as autonomy are innovative ideas from the top universities themselves, of which there has been little evidence. Releasing the imagination of Indian professors is necessary. Ensuring that universities have imaginative leadership is also a key necessity. Carefully studying what has worked abroad may also provide useful ideas. India has shown academic innovations over the years, but on a limited scale and never in the comprehensive universities.

The national ranking initiative needs to be extended throughout the higher education system and requires simplification. Overly complex arrangements must not get in the way of practical solutions.Internationalisation is central to academic success in the 21st century — and India has been notably weak. The inability in recent years to pass legislation relating to foreign branch campuses and other relationships with overseas universities is an indication of the problem. The Study in India initiative and proposals relating to relationships between Indian and foreign institutions are useful beginnings.

But more thinking must go into these ideas. For example, it is not enough to focus on Asia and Africa and full degree programmes. Students and post-docs from Western countries for shorter-term study are necessary to provide new ideas — such students will not be attracted for degree study, but can be lured for other arrangements. India has the advantage of using English as the main language of higher education. Are Indian universities finally awakening to the challenges of the 21st century? At least several innovative programmes, backed by government, are in the works. Implementing them effectively remains the key challenge.

By the people

SC upholds a basic democratic principle: Elected governments have the upper hand. All actors in Delhi must comply

Editorials

In a democratic form of government,” writes Justice D Y Chandrachud in his judgment in Govt of NCT of Delhi v Union of India, “real power must subsist in the elected arms of the State.” The five-judge bench of the Supreme Court headed by Chief Justice Dipak Misra has, through three concurring judgments, in effect overturned the 2016 verdict of the Delhi High Court. The HC had stated that the Lieutenant Governor was the administrative head of the National Capital Territory of Delhi. The apex court has made two things clear: One, the ultimate legitimacy, and the consequent responsibility to exercise power on behalf of the people, lies with the elected legislature and the council of ministers; two, while Delhi is not a full state, the LG is “bound by the aid and advice” of the Delhi government.

The political tussle in the capital between the AAP government and Centre (through the LG) turned on the ambiguities of Article 239AA, in which the LG is empowered to refer “any matter” to the President on which he has a difference of opinion with the council of ministers. The SC’s clarification that “any matter” cannot be “every matter”, that a sound rationale and attempt at dialogue between the LG and government is essential before involving the Centre, is also a moral exhortation to those holding constitutional office: They must heed the spirit of the country’s founding document and “embrace the collaborative federal structure” it stands for. The Delhi assembly’s right to legislate on matters in the state and concurrent list other than land, police and public order has also been upheld. The Delhi government’s executive powers have been re-affirmed, and while the LG’s office has the right to be informed of all its actions, it cannot function as an alternative government.

For the AAP government, the Centre and its gubernatorial appointees, there is much to take away and implement from the SC’s verdict. The Centre still has sway over crucial areas of Delhi’s administration and Parliament’s legislative writ supersedes that of the Delhi government. Going forward, the combativeness that has been on display in Delhi since 2015 must be abandoned for that much-touted slogan, “cooperative federalism”, to be put into effect. And the rough-and-ready recourse to protests and strikes must give way to mature deliberation and compromise. The AAP must not view this judgment as an endorsement of its belligerence and theatrics. There are also lessons for other LGs: The office of the LG must only assist, and not obstruct, the government. The Supreme Court has stood up for the will of the people and the spirit of the Constitution. Now, it’s for the actors in Delhi’s political drama to abide by its values.

Date:05-07-18

Lost opportunity

By continuing to allow UPSC a say in the selection of DGPs in states, SC has hurt principles of federalism.

Editorial

By giving the Union Public Services Commission (UPSC) a say in the appointment of Director General of Police (DGP) in states, the Supreme Court has taken a simplistic approach to the vexed issue of police reforms. On Tuesday, the Court asked the states to notify the UPSC at least three months before the post of DGP falls vacant and appoint the officer from a panel drawn up by the Commission. The order is actually a reiteration of a directive issued by the court in its 2006 verdict in Prakash Singh vs Union of India. That verdict had taken a nuanced approach to a gamut of issues related to the autonomy of the police force. However, by vesting in the UPSC the power of empaneling DGPs, the apex court transgressed into the rights of states. Tuesday’s directive perpetuates this original sin.

That said, the states cannot be absolved of tardiness in implementing the Prakash Singh verdict. The judgment enjoined every state to constitute a State Security Commission (SSC) “to ensure that the state government does not exercise unwarranted influence or pressure on the state police”. But 12 years after the landmark verdict, less than 20 states have incorporated this directive in full conformity with the apex court’s scheme. The verdict had also asked for the constitution of state-level Police Establishment Boards (PEB) to decide all transfers, postings, promotions and other service-related matters for officers of and below the rank of superintendent of police. In April, a report by the Commonwealth Human Rights Initiative noted that “while all states have constituted the PEB on paper, only Arunachal Pradesh complies with the directive fully”.

In September last year, the SC started hearing a clutch of pleas claiming that states and union territories have not implemented its 2006 verdict. Here, then, was a chance for the apex court to remove a glitch from its 2006 judgment — course correct like it has done on more than one occasion in the last year. And indeed, there can be no argument against the first part of its directive, which asks states to ensure that a DGP is appointed “through a merit-based transparent process”. But by reiterating that the UPSC is the custodian of this process, the SC has not only lost an opportunity to improve a landmark verdict, it has not furthered the cause of autonomy for the police forces.

Date:05-07-18

Marking the boundaries

Delhi LG and bureaucracy can continue to influence a host of policy matters in Delhi.

Shailaja Chandra, (The writer is former chief secretary, Delhi)

The judgment of the constitutional bench has been greeted with general approval by all political parties and with great euphoria by the Aam Admi Party (AAP). What emanates from three separate judgments delivered by the Chief Justice of the Supreme Court and his two brother judges is, first, a veritable history of the administration of Delhi. The labyrinthine route that was traversed over several decades of administering the Capital has been captured in copious detail. It is hoped that it would bring some sobriety into the grandstanding by a host of actors.

The Supreme Court’s Wednesday verdict has made three very important deviations from the Delhi High Court judgment of August 2016. It has dispelled the idea that the elected government has to wait to implement its decisions until the lieutenant governor (LG) acquiesces. More specifically, the advice given by the council of ministers is binding on the LG. But only as long as the LG does not exercise his constitutional power to differ and refer the matter to the President for a decision. Although it has been emphasised that this power is not to be exercised mechanically, anything that has sensitivity or can cast a financial burden which is beyond the government’s capacity or cause political problems with the Centre or other states will fall in this area. This actually covers a lot of area.

What does all this mean for Delhi’s citizens? First, as long as every decision has been taken within the ambit of the Transaction of Business Rules 1993 ,which mandates informing the LG of decisions taken by the council of ministers or even by an individual minister, implementation of decisions can start without awaiting approvals. But the Rules also have two important sub-chapters which refer to examination and concurrence by the finance and the law departments. This means a host of proposals can be called to question. Just a note of dissent given by the departmental secretary will give a handle to the LG to differ and withhold further action.

That there ought to be discussion, dialogue and a genuine effort to solve problems is inbuilt in the rules, and has been reiterated strongly by the three judgments. For example, embargoes on vehicles converging on Delhi’s roads or placing restrictions on hospitals or educational institutions by the council of ministers would have implications for the governance of the Capital — it belongs to the whole country. So, restrictions cannot be imposed without the LG having had an opportunity to discuss the pros and cons and return the matter for reconsideration. In Delhi’s case, the LG can differ, ask for reconsideration and make a reference to the Centre. Till a decision comes, the LG’s orders would prevail. So, it is not all plain sailing.

Under the Transaction of Business Rules, consultation with the finance and law departments is mandatory and the chief secretary — the secretary of the cabinet — has to ensure that the cabinet note has followed the process very elaborately spelt out in the 1993 rules. These have been alluded to by the apex court at numerous places in the judgments. In other words, getting advisers and consultants to prepare cabinet notes and clearing them with a simple nod will not work. Haranguing officers and imputing motives to them will not result in either compliance or implementation. At the end of the day, the proof of the pudding will be in the delivery of promised services — not in a display of strongman tactics to impress constituencies.

On the face of it, it may seem as though the Delhi government will now have the authority to make laws on all subjects, excluding those which fall directly under the LG’s authority. But that is actually not so. For instance, the Jan Lokpal Bill and the mohalla committee strategy. Both have been points of confrontation, resulting even in the resignation of the chief minister in his first term. Nothing has changed with all the judgments of the Supreme Court. The apex court has reiterated that any law which is repugnant to a law made by Parliament cannot be passed by the legislative assembly. And indeed these bills or concepts would even now run into repugnancy issues and will be negated as Parliament’s laws do not envisage such deviations being made to the existing central acts.

If the spirit of the judgments is to be read, all postings and transfers of officers should return to as it was in the Sheila Dikshit era, with only the postings of principal secretaries needing the acquiescence of the LG because that makes for better management with the Centre which controls the cadre. However the selection and posting of the chief secretary, the home secretary and secretary lands needs the specific approval of the LG as per the Transaction of Business Rules, which have now been accorded a new sanctity.

The judges have explained that the administrator as per rules has to be apprised of each decision taken by a minister or council of ministers and difference of opinion must meet the standards of constitutional trust and morality, the principle of collaborative federalism and constitutional balance.“The element of trust is an imperative between constitutional functionaries” so that their governments “can work in accordance with constitutional norms”. Last but not least it is curtains for the idea of statehood. As long as Delhi is the national capital, it is everyone’s capital and the voice of non-Delhi citizens have to be heard through the central government acting on the decisions of Parliament. AAP’s hopes were misplaced and should not be resurrected afresh.